Полная версия

Полная версияОпавшие листья

И т. д. Отсюда объясняется факт, напр., об избитом (кажется, Тагиевым) инженере. Я читал тогда: у старика Тагиева был сын, и женат он был на такой-то. Вдруг младшая, маленькая сестрица ее, говорит этой своей замужней сестре:

– Знаешь, Зельма, – я буду скоро твоей матерью.

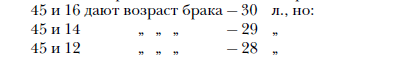

Та удивилась и не поверила: но скоро оказалась правда. Оказалось, старик Тагиев (миллионер-татарин в Баку, – нефтяник) сделал предложение и действительно женился на младшей сестре жены своего сына. Т. е. в отношении себя он взял как бы внучку. И был строгим и любящим мужем. Нельзя отрицать, что и она его любила, по общему инстинкту подростков: «быть – скорее большой», «скорее – вырасти». Мне приходилось наблюдать (у немцев) любящую пару, где ей было 24 (хороший рост, полное здоровье, красива), а ему не менее 66 лет (след., брак был 45 лет). Она мне (т. е. обществу при мне) передавала, как они вдвоем при зимней луне катаются на лыжах; и она постоянно была около мужа, не ища другого общества. Через год у них родился ребенок.

(о клинике. Ел. П.).

* * *…уже дотрагивание доставляет удовольствие, даже одна мысль. Дотрагивание кого бы то ни было, мысль о ком бы то ни было. Как же избежать «греха»?

Человек окружен, как морем, им.

И почему это «грех»? Какие доводы? Где доказательства?

От неясности доказательств море еще мутнее, человек еще угрожаемее.

Не говоря о мужчине, которому за тайной «все дозволено», но как вы убедите девушку, что ей «не дозволено», и она не может иметь детей, не «дождавшись» мужа, когда она «его ждала» до 25, до 30, до 35 лет: и, наконец, до каких же пор «дожидаться» – до прекращения месячных, когда рождение уже невозможно???

До каких лет дожидаться – это должно быть оговорено и в светских законах, и в церковных правилах. Ведь совершенно явно, что она должна еще до прекращения месячных «исполнить закон земли» (Бытие, кажется 17-я глава, – слова друг другу одиноких, за разрушением города, дочерей Лота, не имевших ни женихов, ни надежды на них).

Эй, не дразните собаку на цепи. И собака – срывается. А человек повалит и конуру, да еще и искусает сторожа.

(в клинике Ел. П.)

* * *Без веры в себя нельзя быть сильным. Но вера в себя разливается в человеке нескромностью.

Уладить это противоречие – одна из труднейших задач жизни и личности.

* * *Полевые и лесные частицы в человеке едва ли когда-нибудь могут вовсе исчезнуть, и даже едва ли желательно, чтобы они вовсе изгладились. Все будут в смокинге, как Скальковский, – нет! нет!

(одеваюсь в клинику).

* * *Мало солнышка – вот все объяснение русской истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности (литература).

Мы не зажжем инквизиции. Зато тюремное ведомство – целое министерство.

(в клинике. Ел. П.; курю, выйдя).

* * *У социал-демократа одна тоска: кому бы угвоздиться на содержание. Старая барыня, широко популярный писатель, «нуждающийся в поддержке молодежи», певец – все годится.

Не знаю, какую угрозу правительству составляют эти господа.

(клиника Ел. П.; курю, выйдя).

* * *Сердце и идеал было во мне моногамично, но любопытство и воображение было полигамично.

И отсюда один из тягостных разрывов личности и биографии. Я был и всешатаем и непоколебим.

(еду в клинику).

* * *Женщина – исподнее существо.

Договаривают: «и – преисподнее».

– Нет, она небесное существо.

(еду в клинику).

* * *Cul. ph. непонятен и невозможен вне родства, в родстве же он понятен и неизбежен, как средоточие этого родства, его источник и возбудитель, тайная его поэзия и, наконец, религия.

«Cul. phal.» был продиктован кем-то очень старым, «ветхим деньми». Молодому он и на ум не может прийти, в молодом он возбудил бы только «смех или забавное отношение».

Он смешон для братьев и сыновей, но не смешон – для родителей, смешон для дочерей, для сестер, – но не смешон «для свекра и свекрови, для тестя с тещей». Он совершенно понятен для всякого деда и бабки. «Кто дал его» (первому человечеству) – был непременно «с развевающимися по ветру седыми волосами», был око (зрение, всеви́дение).

* * *Всякий оплодотворяющий девушку сотворяет то, что нужно.

(канон Розанова 28 ноября).

* * *Последний момент – смятение души, смятение стихий.

Так и сказано, что он «в буре».

* * *Супружество как замок и дужка если чуть-чуть не подходят – то можно только бросить. «Отперетьнельзя», «запереть нельзя», «сохранить имущество нельзя». Только бросить (расторжение брака, развод).

Но русские ужасно как любят сберегать имущество замками, к которым «дужка» только приставлена. «Вор не догадается и не тронет». И блаженствуют.

(ноябрь) (в клинике Ел. П.).

* * *Ученичество – тонкая музыка, и учительство – тонкая музыка.

И вовсе не на всяком инструменте ее можно играть.

Мы имеем только схемы учебных заведений. Умножение и печатание шаблонов их. Но лишь кое-где тут происходит просвещение. Просвещаются 2–3 из 500 учеников и просвещает разве только один из 15-ти учителей.

Остальное – шаблонная выделка шаблонных интеллигентов, и даже скорее это минус просвещения, чем его плюс.

(в клинике Ел. П.).

* * *…да Писарев и «Современник» и есть Нат-Пинкертон. Так же просто, плоско, такая же «новая цивилизация» и приложение «последних данных науки». И все – так же решительно и смело. Непонятно, чему Чуковский стал удивляться.

(клиника Ел. П.: Чуковский год назад читал об этом лекцию: «Откуда увлекаются Нат-Пинкертоном?»).

* * *И пусть у гробового входаМладая будет жизнь играть,И равнодушная природаКрасою вечною сиять.Кто-то где-то услышав, заплакал.

Писарев поднялся:

– НЕ-ПО-НИ-МА-Ю.

Неописуемый восторг разлился по обществу Профессора, курсистки – все завизжали, захлопали, загоготали:

– ГЛУ ПО.

Какое оправдание «Поэта и черни». Писарев все защищал мужиков от Пушкина, тогда как Пушкин никогда мужиков не разумел. «Чернь» ходит в лакированных сапогах и непрерывно читает просветительные лекции.

«Чернь» – это Григорий Петров, Б. и Академия Наук с почетным членом Анатолием Федоровичем.

(в клинике Ел. П.).

* * *Неужели все, что идут по улицам, тоже умрут?

Какой ужас.

(переходя площадь перед цирком Чиниз., в страхе).

* * *И она меня пожалела как сироту.

И я пожалел ее как сироту (тогдашняя история). Оба мы были поруганы, унижены.

Вот вся наша любовь.

Церковь сказала «нет». Я ей показал кукиш с маслом. Вот вся моя литература.

(сидя над кроватью мамы; клиника Ел. П.).

* * *Редко-редко у меня мелькает мысль, что напором своей психологичности я одолею литературу. Т. е. что «потом» будут психологичны – как я и «наши» (Рцы, Фл., Шперк, еще несколько, немного).

Какое бы счастье. Прошли бы эти «болваны». Ведь суть не в «левости», а в что болваны.

* * *Кроме воровской (сейчас) и нет никакой печати. Не знаю, что делать с этой «6-ой державой» (Наполеон).

* * *Главный лозунг печати: проклинай, ненавидь и клевещи.

(вспоминаю статьи по ϯ Суворина).

* * *Достоевский, который терся плечом о плечо с революционерами (Петрашевский), – имел мужество сказать о них: «мошенничество». – «Русская революция сделана мошенниками» (Нечаев, «Бесы»).

Около этого приходится поставить великое

SIC

* * *Человека достойный памятник только один – земляная могила и деревянный крест.

Золотой же памятник можно поставить только над собакою.

* * *Звездочка тусклая, звездочка бледная,Все ты горишь предо мною одна.Ты и больная, ты и дрожащаяВот-вот померкнешь совсем…(в кл. Е. П., – ходя где курят).

* * *Чтобы пронизал душу Христос, ему надо преодолеть теперь не какой-то опыт «рыбаков» и впечатления моря, с их ни «да», ни «нет» в отношении Христа, а надо пронзить всю толщу впечатлений «современного человека», весь этот и мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть казенную службу, ответственность перед начальством, кой-какие танцишки, кой-какой флиртишко, знакомых, друзей, книги, Бюхнера, Лермонтова… и – вернуть к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Возможно ли это? Как «мусорного человека» превратить в «естественное явление»? Христос имел дело с «естественными явлениями», а христианству (церкви) приходится иметь дело с мусорными явлениями, с ломаными явлениями, с извращенными явлениями, – иметь дело с продуктами разложения, вывиха, изуродования. И вот отчего церковь (между прочим) так мало успевает, когда так успевал Христос.

Христианству гораздо труднее, чем Христу. Церкви теперь труднее, чем было Апостолам.

(в клинике Ел. П.) (30 ноября 1912 г.).

* * *Старые, милые бабушки – берегите правду русскую. Берегите; ее некому больше беречь.

* * *Черви изгрызли все, – и мрамор, когда-то белый, желт теперь, как вынутая из могилы кость. И тернии и сор и плевелы везде.

– Что это, Парфенон?

…нет, это Церковь.

…это наш старый запивающий батюшка. И оловянное блюдо с копеечками…

…прибить заплатку – уродливо, не поновлять – все рассыпется… ненавижу, люблю…

… всего надеюсь….

…все безнадежно…

…но здесь, други, только здесь живет бессмертие души.

(ночью на извозчике из ред.).

* * *Церковь есть душа общества и народа.

Можно ли же поднимать руку на душу? Хотя бы она и была порочная.

Нужно мирянам «на сон грядущий» произносить молитву: «Господи, не отними от нас Святую Церковь. И устрой ее в правде и непорочности, как Невесту Свою».

Вот и все. А не говорить ей грубости, воплей и цинизма.

(ноябрь).

* * *Что значил бы Христос без

МИЛОСЕРДИЯ?

Ничего.

Есть ли милосердие в Церкви?

О, если бы!

(в редакции, ночь) (оторвавшись от «передовой»).

Утешения! Утешения! Утешения!

– Где Утешитель?

(ночью в ред.) (в сл.).

* * *«Умер! Он умер!» – воет зверь-человек.

Церковь подошла и тихо сказала:

– Нет, он скончался.

И провела рукой по лицу зверя, и стал зверь человек.

Все человечество отступилось от церкви.

И нарекло ее дурным именем.

И прокляло ее.

В ночи подошел к запертой двери старик и постучал клюкой. И дверь отворилась. И вот это «старик в церкви» есть сияющая церковь, полная церковь.

А то «человечество» – ничто.

(вернувшись домой, в постели).

* * *И всегда она волновалась волнением другого, и всегда было трудно ей, когда было трудно кому-нибудь.

(о мамочке – в театре, когда она лежит в клинике).

* * *Поношенные, хищные, с оголенными спинами, на которые по ошибке можно сесть вместо дивана…

(11 часов; мамочка, верно, спит в Еленинской клинике; театр).

* * *Представить бы, что «Главное управление заготовки пороха для армии» уничтожало везде, где ни встретит: 1) серу, «п. ч. она дурно пахнет», 2) уголь – «потому что он черен», и 3) селитру, «п. ч. она ничего не значит»: так именно поступает Церковь ли, «мать брака», или духовенство: 1) ненавидя совокупление, потому что «оно имеет не такой вид, как нужно», 2) любовь – потому что «она розовая», и 3) наряды мира, потому что они «вообще суета».

Брак д. б. не наряден, безлюбовен и даже бесплотен: но только очень доходен.

(в театре с детьми) (на афише).

* * *«Любите врагов ваших. Благословляйте клянущих вас»…

– Не могу. Флюс болит.

(в подъезде театра, выходя).

* * *– «Ты уж теперь не испытываешь счастья. Так вспоминаешь прошлое».

(мама, прочтя в «Смертном» отрывок об Иване Павловиче и «всем деле» в Ельце).

* * *Мамочка – нравственный гений, вот в чем дело.

И от этого так привязался и такая зависимость.

(после ее рассказа о своем рассказе докторам, от чего сердцебиение и приведший их в растерянность внезапный упадок сил).

– Так ли ты им рассказала, как мне? – спросил я, пораженный ясностью и отчетливостью.

– Так!

Доктор (проф.) встал и, радостно хлопая по плечу, сказал: – Смотрите, она живет, а не рассказывает: и всякое слово вынимает у нее силы.

Оттого Сиротинин, пять лет назад, и определил болезнь:

– Усталое сердце.

Так меня поразил этот термин. Никогда не слыхал. И не предполагал болезни (бытия таких болезней).

«Устало» же сердце потому, что 19 лет на моих глазах, а в сущности с 14-ти лет (первая ее любовь), она уже «влагала все сердце» (в людей, в свои поступки, в отношения свои к людям).

* * *Допиваю 1–11/2 стакана кофе. Отшвыриваю газеты – и энергично:

– В церковь!

– В церковь, Василий Васильевич, опоздали. Двенадцатый час (Домна Васильевна). – «Двенадцатый час!!! Все равно – Александр Свирский (Николаевская) под боком». Подымаюсь. Там звучит «Верую».

Не слушаю. «Ну ее, византийское богословие». И вдруг слух поражается:

«Чаю воскресения мертвых»… Обернулся к ящику со свечами:

– Дайте 2 свечки на канун. И одну – к празднику (именины).

(4 декабря 1912 г.).

* * *Никогда не видал старушку. Пишет 4-го декабря, в день Великомученицы Варвары:

…«В такой дорогой для вас день хочется мне поздравить вас, пожелать всего самого лучшего вашей дорогой Имениннице-«Другу» и всей вашей семье.

Вовсе не хочу беспокоить Вас перепиской, но не могу не сказать, какое огромное удовольствие доставили мне «Киреевские» и маленькая заметка о Виллари! On еп mangerait avec delice[75]! Гиметский мед. Будьте здоровы, всего вам хорошего, уважающая вас С. Щ-на.

P.S. Дочь моя, с месяц тому назад была в Киеве и вынимала за вас всех просфору в Михайловском монастыре!»

В Михайловском монастыре лежат мощи Великомученицы Варвары: где и я молился, и горячо молился, и там же молилась – памятно и многозначительно – Александра Адриановна Руднева, 49 лет тому назад.

Вот для таких старушек, как эта «С. Щ-на», я и пишу свою литературу. А юных читателей мне совсем не нужно. Я сам старик (57 л.) и хочу быть со стариками.

* * *Средний возраст человека, от 30 (даже от 24-х) лет до 45-ти, я называю физическим.

Тут все понятно, рационально. Идет работа. Идет служба. «День заднем», «оглянуться некогда».

Механика. В которой не вспоминают и не предчувствуют.

Никогда не имел интереса к этому возрасту и не любил людей этого возраста.

Но я имел безумную влюбчивость в стариков и детей.

Это – метафизический возраст. Он полон интереса и значительности. Тут чувствуется «Аид» и «Небо». Чувствуются «мойры».

(6 декабря 1912 г.).

* * *Штунда – это мечта «переработавшись в немца» стать если не «святою» – таковая мечта потеряна, – то по крайней мере хорошо выметенной Русью, без вшей, без обмана и без матерщины дома и на улице.

– Несите вон иконы…

– Подавайте метлу!

С «метлой» и «без икон» Русь – это и есть штунда.

Явление это огромно, неуловимо и повсеместно.

* * *Штунда – не одно евангелическо-церковное явление. Штунда – это все, что делал Петр Великий, к чему он усиливался, что он работал и что ему виделось во сне; штунда – это Винавер и Милюков, это Струве и его «Освобождение». Если бы Петр Великий знал тогда, что она есть или возможна, знал ее образ и имя, он воскликнул бы: «Вот! вот!! Это!! Я — только неумел назвать! – Это делайте и так верьте, это самое!!»

Это – вычищенные до «блеска золота» дверные ручки в Клинике Елены Павловны перед обходом профессора Явейна, «просветительные и культурные усилия» гимназии Стоюниной, весь Толстой с его «пожалуйста, все читайте Евангелие, и постоянно», и мчащийся по Сибири с эстафетами о дне прибытия и чтения лекции экс-священник Петров. Это – все «Вехи».

(на конверте «приглашение на выставку»),

* * *7 декабря.

Да, есть политический цинизм. П. ч. политика есть вообще цинизм. И если вложить еще трагическое сюда – слишком много чести.

(на извозчике в клинику) (о себе).

* * *Я не думаю о царствах. П. ч. душа моя больше царства.

Она вечна и божественна. А царства «так себе».

(Царства – базар).

(в клиники, заворотив на Кирочную).

* * *Через 1900 лет после Христа, из проповедников слова Его (священники) все же на десять – один порядочный, и на сто – один очень порядочный. Все же через 1900 лет попадаются изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной такой же (как Герцен), т. е. довольно несовершенной, фигуры.

Это – Революция, то – Церковь.

Как же не сказать, что она вечнее, устойчивее, а след., и внутренне ценнее Революции. Что из двухврагов, стоящих друг против друга, – Церкви и Революции – Церковь идеальнее и возвышеннее.

Что будет с Герценом через 1900 лет? – с Вольтером и Руссо, родителями Революции? Ужаснется тысяче девятисот годам самый пламенный последователь их и воскликнет:

– Еще бы какой вы срок взяли!!! – через 1900 лет, может быть, и Франции не будет, может быть, и Европа превратится в то, чем была «Атлантида», и вообще на такой срок-нёчего загадывать…

«Все переменится» – самое имя «революция» станет смешно, едва припоминаемо, и припоминаемо как «плытие Приама в Лациум» от царицы Дидоны (положим).

Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, истово говорит возгласы, с чувством необыкновенной реальности, «как бы живое еще». А диакон громогласно речет: «Вонмем». Диакон «речет» с такой силой, что стекла в окнах дрожат: как Вольтер – в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840 году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снедь мышей.

Лет на 300 хватит, но не больше – пара, пыла, смысла.

Отчего же дьякон так речет, а Вольтер так угас?

И при жизни Вольтера, в его живых устах, слово не было особенно ценным. Скажите сразу, не думав, что сказал Вольтер дорогого человеку на все дни жизни в истории его? Не придумаете, не бросится вум. АХристос: «Блаженны изгнанные правды ради». Не просто «они хорошо делают», или «нужно любить правду», «нужно за правду и потерпеть», – а иначе.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное».

Как изваяно. И стоит 1900 лет. И простоит еще 1900 лет, и это скажет тот самый последователь Вольтера, который сказал:

– Еще бы вы какие сроки загадываете!..

Евангелие бессрочно. А все другое срочно – вот в чем дело.

И орет дьякон. И я, пыльный писатель, с пылью и мелочью в душе и на душе, стоя в уголку церкви и улыбаясь и утирая слезы, скажу и весело и грустно:

– Ори, батюшка, сколько утробушки хватит. И «без сумления» кушай, придя домой, устав, гречневую кашу и щи, и все что полагается, со своей матушкой-дьяконицей, и с детушками, и с внуками. Вы на прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду.

(7 декабря 1912 г.).

* * *Автономия университетов, за которую когда-то я так (в душе) стоял, теперь мне представляется совершенно невозможной и ненужной, и позорной для русского государства (которое, как хотите, господа, – есть: признаемся в этом, хоть и «со стыдом за Россию»). Она вовсе не знаменует свободу университетского преподавания, независимость профессорской корпорации, и вообще отмену «цензуры на науку». Вовсе нет. Эти наивности можно было думать, т. е. даже это было бы истиною, если бы профессора in corpore[76] (кроме редчайших исключений, вроде черных лебедей) не обнаружили позорного нравственного ничтожества, полной робости перед студентами, страха перед учащимися и полной от них зависимости.

Ни своего «credo»[77], ни своего «amo»[78].

При таком положении «автономия университетов» была бы собственно автономиею студенчества.

Мне Володя (эсдек «в странствиях») и говорит: «Конечно, университет принадлежит студенчеству, ибо их больше, чем профессоров, да и он существует для студенчества».

Действительно: causa materialis и causa finalis (цель и материя учреждения). И вообще это так же аксиоматично для русских, как – «земля Божия». «Университет – студенческая собственность, студенческое подвластье», и «земля – Божия» и, значит, – «ничья». Аксиома да песенка – неодолимы: тут поздно рассуждать.

Итак, «автономия университетов» значила бы «автономия студенчества», и прекращение действия каких-либо гражданских и общих законов «в их ученых учреждениях». «Потому что там наука». Причем «наука» или «я – наука», об этом судит не третий кто-либо, а собственник, т. е. студенчество же. «Сюда не показывай носу» – в этом суть всеми представимой автономии.

«Мы экстерриториальны», как папа в Ватикане.

В целях науки и свободы научного преподавания это, однако, можно было допустить по абсолютной, так сказать, безвредности и бескровности науки. Но если «наука» безбойна, то учащиеся могут быть и не безбойны. Как когда. Явно, однако (и так-то именно я и думал), что если бы профессора у нас были с «amo» и «credo», то все-таки и среди «бойных» студентов автономию бы можно допустить: ибо произошла бы борьба между профессурой и наукой, и – студенчеством и политикой. Жажда этой борьбы – бесконечная! От нее в значительной степени зависит счастье России, возможный «смысл» ее.

Но профессора вдруг побежали, даже, кажется, еще не битые. Побежали за «хлопанец». Вообще профессора все и всех продали, предали и убежали или соответственнее даже картине – улизнули. «Вот и Иван Иванович» и прозекторша «Катерина Семеновна». И в тот момент, как они «улизнули», – опустилась, и навеки опустилась, занавесь над автономией университетов».

Единственный ее мотив – воспитанье неучившихся и невоспитанных, вообще незрелых, через воздействие и борьбу (вековую) зрелых, воспитанных и ученых людей – этот ее мотив пропал.

Но и студенчество в свою очередь несамостоятельно: оно дергается нитками евреев и заграничных эмигрантов.

Нитками «моего Володеньки», которого тоже «дергают». Сейчас по всей России «автономия университетов» перевелась бы «на русские события»: – как возникновение во всяком городе, где есть высшее заведение, «неприступных цитаделей» для борьбы с «невозможным старым порядком», который, т. е. этот «порядок», туда не может по статуту вступить. «Невступаемая крепость», как Ватикан, естественно непобедима, как Ватикана не может взять вся Италия. У нас же было бы (все учебные высшие заведения) около сорока «Ватиканов», с правом вылазки и вообще войны.

Ибо «стены-то» университета неприступны, а студенчество – вовсе не в стенах университета, университет – вовсе не пансион, как Ватикан для папы: а оно бродит, странствует. Бродит по всей Москве, по всему Петербургу, ездит «на уроки» по всей России. Их «младшие» – это уже гимназисты, их «старые» – это общество. Словом, университет – клубок, а нити его протягиваются во всю Россию.

«Автономия университетов» поэтому вовсе не обозначала бы и не обещала «свободу научного преподавания», а совсем новое и поразительное: отведение сорока неприступных ни для кого мест, «не воюемых мест» (и это – главное), – людям, объявившим «войну современному обществу и современному строю».

Вот из-за чего велась война, идет борьба. Все прочее – соусы. «Сдай нам крепости, враг!» Во-первых, странно выпрашивать у «врага», – ссылаясь на «просвещение» и «дружбу» и всеобщую «симпатичность молодежи». Дело тут было не только военное, но в высшей степени вероломное. На русскую государственность, «кой-какую», шли Батый, фельдфебель и Талейран.

Фельдфебель – воин, «именуемый враг».

Батый – наша первобытная дикость.

Талейран – это лукавство всяких Бурцевых и Бакаев.

Фельдфебель не страшен России; но в высшей степени могли повредить Батый и Талейран. Да еще которых «нельзя достать» и вытащить из самого «сердца России»: ибо их оберегают «священные стены научного здания».

…как какие-то храмы обсерватории Вавилона и древних Фив, – с Тимирязевым и Милюковым, один в смокинге и другой в сюртуке, но в париках седых «верховных жрецов» и «с жезлами».

Тень Герцена меня усыновилаИ в революцию торжественно ввела,Вокруг меня рабочих возмутилаИ все мне троны в жертву обрекла.Пуф, опера и обман. «Ложноклассическая трагедия Княжнина» – не удалась. Запахло водочкой, девочкой, пришел полицейский и всех побил. «Так кончаются русские истории».