Полная версия:

Воспоминания великой княжны. Страницы жизни кузины Николая II. 1890-1918

Мария Павловна Романова

Воспоминания великой княжны. Страницы жизни кузины Николая II. 1890–1918

Памяти моего отца

Введение

Родившись в 1890 году, я перешагнула из одного века в другой. Самые первые воспоминания о моем окружении так расплывчаты, так не похожи на современный мир бурлящего уличного движения и небоскребов, сияющих огнями за окном, что кажутся чуть ли не средневековыми.

Когда я пытаюсь вспомнить те времена, то убеждаюсь, что календари не отражают реальность, что само по себе время не имеет значения и что давние события моей жизни едва ли не более, чем волшебная сказка.

По рассказам, мой выезд в свет состоялся в золотой карете, запряженной шестеркой белых лошадей; карету сопровождали конные гусары в алых мундирах – и таким образом привезли в Зимний дворец, чтобы крестить. Меня назвали Марией в честь бабушки, супруги императора Александра II, и в честь моей тети и крестной матери, супруги Александра III, в конце правления которого я появилась на свет.

Та же судьба, что даровала мне такое прекрасное и необыкновенное окружение, лишила меня обычного воспитания. Будучи ребенком, я не испытала настоящих радостей обыкновенной семейной жизни и, как следствие этого, так никогда и не смогла постичь значение и истинную ценность дома. Обо мне заботились и меня воспитывали чужие люди. Но даже если это было бы не так, даже если бы мои родители остались живы и стали бы во главе нашей семьи, мое воспитание осталось бы приблизительно таким же, в строгом соответствии со стандартами и правилами, которые существовали почти во всех европейских дворах во второй половине XIX века.

По мнению моих наставников, образование не имело большого значения по сравнению с религиозным и нравственным воспитанием. В течение долгих, медленно тянущихся лет моего детства меня всегда держали – по крайней мере, психологически, а большую часть времени и фактически, – в четырех стенах наших дворцов. Меня намеренно держали в неведении относительно серьезности той ситуации, которая сопутствовала моему рождению. В противовес великолепию и роскоши, которой я была окружена, обращались со мной со всей возможной простотой.

Того же требовали от меня в отношениях с другими людьми, особенно стоящими ниже на социальной лестнице. Мне внушали такие христианские добродетели, как кротость и смирение, а также обучали порядку, дисциплине и сдержанности. От меня требовали безусловного послушания. Я была лишена свободы действий; каждое проявление моей воли или независимости немедленно подавлялось. Без сомнения, это делалось с целью уравновесить на будущее чрезмерную самостоятельность, которую проявили в прошлом члены русской царской семьи и которая, как оказалось, влечет за собой много опасностей. Но это было также и отражением тенденции той эпохи в отношении всего банального и общепринятого. Мне рассказывали об опасностях, проистекающих из моей принадлежности к царской семье, но никогда не говорили о том, как следует справляться с обязанностями, которые впоследствии у меня возникнут.

Недостаточность такого воспитания и его результаты, сказавшиеся на мне и других, гораздо более могущественных людях, будут не раз отмечаться в ходе моего повествования. Наше положение в России давало нам возможность пользоваться огромным влиянием. Но почему-то именно полученное нами воспитание ослабляло наши возможности и ограничивало их. Вскоре я узнала обо всех мелких ограничениях и неудобствах своего положения, но почти до самого конца находилась в неведении относительно огромных возможностей, которые оно давало мне для служения своей родине.

К моей учебе относились с пренебрежением, или же занятия носили совершенно поверхностный характер. Меня так часто перевозили с места на место, и учителя, наставники постоянно менялись. Эти перемены нечасто были к лучшему; мои преподаватели, за редким исключением, не были яркими личностями, способными к живому изложению фактов.

Ребенок учится посредством общения; у меня его было недостаточно. Не было даже библиотеки, где я могла свернуться клубочком в уютном кресле с книжкой на коленях. Книжные шкафы были всегда закрыты на замок, или книги оказывались статистическими сборниками, к которым никто никогда не притрагивался.

Членам царской семьи в силу обстоятельств суждено жить в некоторой отчужденности от общества и, даже постоянно находясь в окружении людей, вести одинокую жизнь. У меня не было абсолютно никакого источника, компенсирующего дружеское общение. Я не была приспособлена к долгим часам одиночества, когда не должна была выполнять никаких обязанностей. К тому времени, когда я оказалась выброшенной в океан жизни, я гораздо больше годилась для жизни в монастыре, нежели для борьбы, и обладала комплексом неполноценности, с которым временами мне приходилось по-настоящему сражаться.

Но несмотря на все недостатки моего воспитания и образования, в той атмосфере, безусловно, было что-то уникальное и вместе с тем притягательное. Она формировала качества, далекие от требований современной жизни: была старомодной и ограниченной, в ней царил патриархальный дух, сильный и трогательный.

Уединение, в котором я была вынуждена жить в силу сложившихся обстоятельств, ограниченность моей жизненной орбиты постоянно подогревали мой интерес к внешнему миру. Какая-то интуиция в самом раннем возрасте подсказала мне, что жизнь, которую мы все ведем, сами принципы, которые ею управляют, почему-то не находятся в равновесии с жизнью в целом и не могут существовать долго. Там, в этой жизни и в нашем окружении, я ощущала скрытые силы и стремления, о которых мы ничего не знали.

Несмотря на видимую стабильность нашего положения, я каким-то образом понимала, что у нас не все в порядке. Я помню, как приблизительно за год до Русско-японской войны я сидела на полу в детской и пыталась застегнуть пуговицы на своих ботинках. Случись революция, я должна была уметь позаботиться о себе.

Начиная с этого времени в течение многих последующих лет я подсознательно готовилась к тому, что что-то произойдет, и когда это все же произошло, я оказалась все же неподготовленной.

Я встретила эту реальность как смогла. Теперь нужно было строить что-то совершенно новое; не было даже развалин, которые послужили бы основанием. Теперь личные достижения должны были занять место старого фундамента; теперь нужно было строить что-то свое, его никто и никогда не смог бы отнять у меня.

Когда мои ресурсы иссякли, я пошла работать и ринулась в дело с энергией неопытного новичка. Но я очень хотела научиться, и множество разочарований, которые мне пришлось пережить, не погасили мой пыл. Кругозор поразительно расширялся, и я начала приобретать свой собственный взгляд на вещи.

Мое отношение к жизни, полное любопытства ко всем ее проявлениям, наконец было вознаграждено, превзойдя мои самые смелые ожидания.

Здесь, в Америке, мое образование продолжается. Я горюю по всем тем, кого я потеряла, но о моих собственных ранах и несчастьях не могу сожалеть. Я многому научилась; теперь я никогда не отказалась бы от того, чего я добилась, испытав превратности судьбы.

Но есть нечто из прошлого, чем я дорожу больше всего остального, существующего в настоящем или будущем, – это любовь к моей родине. Эту любовь привила мне моя семья. Во всех своих великих свершениях и даже неудачах все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше любых личных расчетов. Она была частью их души и плоти. Никакая жертва не была для них слишком большой, и это они доказали своими жизнями. Я молюсь о том, чтобы память о них воодушевляла меня до конца дней.

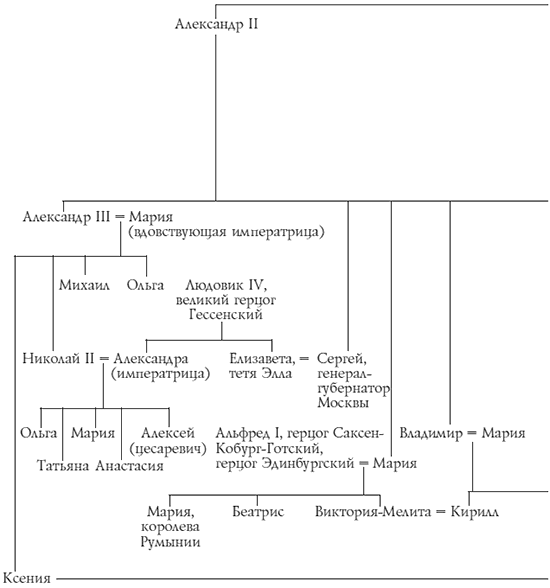

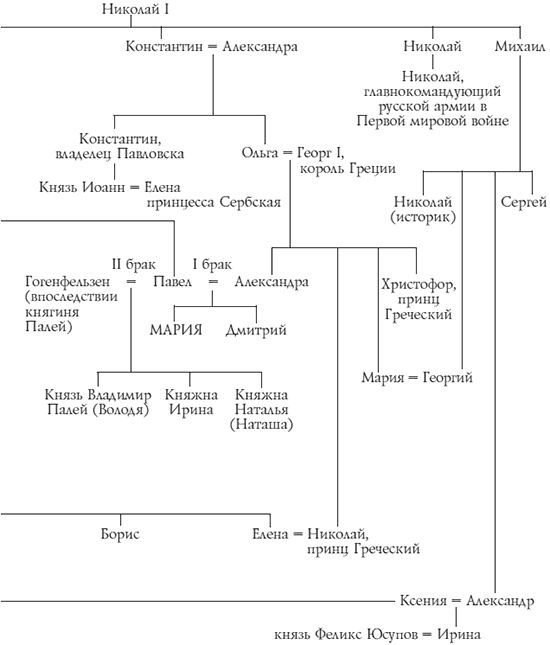

Родословная Романовых: [1]

Часть первая

Самодержавие

Глава 1

Тысяча восемьсот девяносто второй год

Свою мать я не помню. Она умерла при родах моего брата Дмитрия, когда мне было полтора года. Моя мать была греческой княжной Александрой, дочерью короля Георга и королевы Ольги, урожденной великой княжны Российской.

В 1889 году моя мать, которой тогда было всего восемнадцать лет, вышла замуж за моего отца, российского великого князя Павла. Брак оказался счастливым, но недолгим. В конце третьего года совместной жизни родители гостили в Ильинском, загородной усадьбе великого князя Сергея, брата моего отца, и моя мать, будучи на седьмом месяце беременности вторым ребенком, тяжело заболела.

Болезнь была так неожиданна и внезапна, что к матери не успели привезти врачей и вверили заботам старой деревенской бабки-повитухи. Когда наконец приехали врачи, она уже находилась в состоянии комы, вывести из которого ее так и не смогли. Через шесть дней она родила ребенка и умерла.

Ее смерть в возрасте двадцати одного года привела всю семью в подавленное состояние, траур по ней был по всей России. Местные крестьяне собирались толпами; они подняли ее гроб на плечи и несли ее до железнодорожной станции около 13 километров. Это было похоронное шествие, которое походило больше на сопровождение молодой невесты, которую приветствуют на протяжении всего пути: везде, где проносили гроб, были цветы.

Мою мать обожали все, кто ее знал. Благодаря оставшимся после ее смерти фотоснимкам я вижу, что она была красива. Черты лица некрупные и тонкие; овал лица по-детски мягок; глаза большие и немного печальные; и весь ее облик дышит нежностью и очарованием.

Мой брат, появившийся на свет, был таким маленьким, таким слабым, что никто не надеялся, что он выживет. Его рождение прошло почти незамеченным из-за горя и сумятицы, вызванной безнадежным состоянием моей матери. Моя старая няня-англичанка рассказала мне, что нашла новорожденного младенца кое-как спеленутого среди каких-то одеял на стуле, когда бежала узнать о состоянии моей матери. Только после смерти мамы на Дмитрия стали обращать внимание.

В то время инкубаторы для младенцев были редкостью. Его завернули в вату и положили в колыбель, согреваемую при помощи грелок. Дядя Сергей собственноручно купал его в отварах трав, которые прописали доктора, и ребенок начал набирать силу и расти.

Его и меня оставили в Ильинском на несколько месяцев, пока не решили, что он достаточно окреп для переезда, – тогда и привезли домой, в Санкт-Петербург, где нас ожидал отец.

Все это, конечно, проходило мимо моего сознания и было рассказано мне уже впоследствии. Что касается моих собственных воспоминаний, то первое, несомненно, переносит меня в тот день, когда я в возрасте около четырех лет стою на сиденье черного кожаного кресла и позирую для фотографа. Помню, как накрахмаленные складки моего белого платья царапали мне руки и как скрипел шелк пояса. Моя голова была как раз на уровне спинки кресла, на которое фотограф поставил меня, и в туфельках с шелковыми помпонами я стояла на леопардовой шкуре.

Дмитрий и я жили с отцом в Санкт-Петербурге во дворце у Невы. Прямоугольный, огромный, он был выстроен в неопределенном стиле неопределенной эпохи; его разные части и крылья окружали просторный внутренний дворик. Из окон на фасаде второго этажа открывался широкий вид на Неву, который летом оживлялся плавающими по реке кораблями.

Дмитрий и я жили с нашими нянями и слугами в покоях на втором этаже. Эта анфилада комнат, наши детские владения, была совершенно изолирована от остальной части дворца. Это был наш собственный мирок, в котором «правили» наша английская няня Нэнни Фрай и ее помощница Лиззи Гроув.

Они привезли с собой в Россию все обычаи своей родной страны. Они установили в детской свои собственные понятия и принципы и имели абсолютную власть не только надо мной и моим братом, но и над бесчисленной свитой русских горничных, лакеев и нянек.

До шестилетнего возраста я едва могла выговорить слово по-русски – ближайшее окружение и члены семьи разговаривали с нами по-английски.

Отец обычно поднимался наверх два раза в день, чтобы повидать нас. Его любовь к нам была глубокой и нежной, и мы знали это, но он никогда не проявлял по отношению к нам внезапно нахлынувшую нежность и обнимал нас только тогда, когда желал нам доброго утра или спокойной ночи.

Я его обожала. Каждый миг, который я могла быть с ним, был радостным, и, если по какой-либо причине день проходил, а мы с ним не виделись, я испытывала настоящее разочарование.

В то время он командовал Императорской конной гвардией. Отчетливее всего я вспоминаю его в парадном мундире этого полка, поистине великолепном: белом с золотыми галунами, позолоченный шлем был увенчан императорским орлом.

Мой отец был высок, худ и широкоплеч. У него была маленькая голова и округлый лоб, слегка сжатый у висков. Ступни удивительно малы для такого крупного мужчины, а руки отличались такой красотой и изяществом, каких я ни разу не видела у других людей.

Он обладал поразительным очарованием. Каждое слово, движение, жест несли на себе отпечаток исключительности. Всякий, кто к нему приближался, ощущал его притягательность. И это качество сохранилось навсегда, так как с возрастом его утонченность не утратилась, веселость не иссякла, а сердце не наполнилось горечью.

Его остроумие рождало иногда невероятно прелестные выдумки, которые он отстаивал до конца. Например, однажды в Пасху он ловко подложил под нашего ручного зайца обычное куриное яйцо и заставил нас поверить в то, что снес его наш любимец.

В Рождество он был особенно веселым, и оно становилось кульминацией всего года. За несколько дней привозили и устанавливали елки. Затем двери огромного зала для приемов закрывались, и мы чувствовали вокруг едва ощутимые загадочные приготовления. Тогда – и только в это время – сонное спокойствие громадного дворца нарушалось, и в нем воцарялось восхитительное и счастливое возбуждение.

По мере приближения сочельника наше волнение достигало такого накала, что няням требовалась вся их бдительность, чтобы не дать мне и Дмитрию украдкой заглянуть за эти закрытые двери. Для того чтобы успокоить, они брали нас кататься, но рождественские огни, убранство и веселое, праздничное настроение людей, которые толпились вокруг нашей кареты на улицах, возбуждали нас еще больше.

Наконец наступил тот самый момент. Когда мы были уже одеты, за нами приходил отец, подводил к закрытым дверям зала для приемов и делал знак – электрические огни в большой комнате вдруг гасли, двери распахивались. Перед нашими зачарованными взглядами в этой огромной темной комнате появлялись волшебные деревья, сияющие огнями свечей. Наши сердца замирали, и, дрожа, мы входили в зал вслед за отцом. Он вновь делал знак – темнота исчезала, вдоль стен появлялись столы, накрытые белой скатертью, на которых лежали подарки.

Наш первый взгляд, брошенный на эти столы, наша первая робкая и восторженная попытка увидеть все сразу – никакая радость, испытанная мной в последующие годы, не может сравниться с той!

После того как нам было позволено робко приблизиться, жадно и с восторгом рассмотреть наши сокровища, наставала очередь других домочадцев получать подарки. Приближенные моего отца, жившие во дворце: его адъютанты, дворцовый управляющий с женой, наши няни и слуги – все выходили получать свои рождественские подарки, которые были сложены на отдельных столах и помечены именами.

У нашего отца был свой стол для подарков, на котором собиралось необыкновенное разнообразие с любовью сделанных подношений, которую только можно себе представить. В течение нескольких месяцев мы с Дмитрием были заняты вышиванием, создавая с великим старанием, но невероятно дурного вкуса такие «произведения искусства», как подушечки, перочистки и обложки для книг, чтобы одарить его ими.

Когда мы стали постарше, отец упросил нас оставить вышивание ради него. После этого мы копили деньги и с большим волнением покупали в магазинах такие же бесполезные и уродливые предметы, которые из сентиментальности нельзя было выбросить, так что год за годом они копились, бесполезные и ужасные на вид, в недрах шкафов.

Когда свечи на елках доживали свою недолгую жизнь, наступало время, когда наш отец зажигал фейерверки, что всегда делал с большим удовольствием. Однажды он взорвал шутиху так близко от меня, что на мне загорелось платье. Пламя быстро потушили, но я была очень напугана.

Вечером нас, уставших от дневных волнений, но совершенно счастливых, укладывали в постель, и мы брали с собой на выбор какую-нибудь игрушку, полученную в подарок. Только одно обычно опечаливало меня: каждый сочельник после нашего праздника отец покидал нас, чтобы провести оставшиеся праздничные дни с дядей Сергеем и тетей Эллой в Москве. Его отсутствие оставляло в моем сердце пустоту, которую не могли заполнить даже самые прекрасные подарки.

Мало кому было позволено навещать нас. Когда во дворце были гости, нам не разрешали спускаться вниз. Различные члены императорской семьи время от времени, подчиняясь чувству долга, посещали нашу детскую. Они наблюдали, как мы играем, обменивались несколькими репликами с Нэнни Фрай и быстро уходили. Кое-кто из адъютантов моего отца иногда навещал нас, особенно барон Шиллинг. Его мы особенно любили. Когда он умер в молодом возрасте от скоротечной чахотки, я отчетливо помню свое смятение и чувство потери, так как впервые мне пришлось столкнуться со смертью, загадочным переходом в другое состояние и исчезновением живого человека.

Однажды, когда мы ели хлеб с молоком, наш отец, который никогда прежде не посещал нас в это время, вошел в детскую, сопровождая светлобородого великана. Я смотрела на него с открытым ртом, когда нас попросили попрощаться с ним, объяснив, что это наш дядя Саша (старший брат моего отца), император Александр III. Это было в первый и последний раз, когда я его видела. Некоторое время спустя, когда няни одевали нас в красные плюшевые пальтишки, чтобы ехать кататься, кто-то пришел и сказал Нэнни Фрай, что мы не должны надевать эти пальто, потом объяснили, что Александр III умер.

Весной следующего, 1896 года отец привез нас в Москву, где собрались члены нашей семьи со всех уголков Европы на коронацию моего двоюродного брата Николая П. И хотя я была еще очень мала – мне едва исполнилось шесть лет, – прекрасно помню некоторые события того времени. Дмитрия и меня сначала отвезли в Ильинское, во дворец нашего дяди Сергея, находившийся за пределами Москвы. Затем отец решил, что я достаточно взрослая, чтобы присутствовать на церемонии коронации, и жаль лишать меня зрелища, которое я буду помнить всю жизнь и которое оказалось последней такой церемонией в истории нашей страны. Меня отправили в Москву вместе с Нэнни Фрай, и я с дядей Сергеем провела несколько дней во дворце генерал-губернатора.

В день коронации меня отвезли в Кремль, и из окна я видела, как царский кортеж покинул Успенский собор и пересек внутренний дворик. Рядом с великой княгиней Ольгой на великолепное зрелище смотрела, мигая глазками, сидящая на руках у няни старшая дочь императора. Ей было всего лишь несколько месяцев в то время, и она была удивительно некрасива: голова слишком велика для маленького тела.

Отчетливей всего я помню момент, когда император и две императрицы, его мать и его супруга, вышли из церкви каждый под своим балдахином, украшенном страусовыми перьями, которые несли придворные сановники. Это было великолепно. Там, позади императора, находился мой дядя Сергей, а позади молодой императрицы – мой отец!

На коронацию приехали многочисленные монархи и иностранные принцы, представляющие свои правительства или связанные узами брака с нашей семьей; московские дворцы были полны родственников. Дядя Сергей несколько раз брал меня с собой, когда наносил визиты.

Один такой визит я особенно хорошо запомнила из-за своего отвратительного поведения. Это было за чаем у моей бабушки, Ольги Греческой. Она налила мне в чашку капельку чая и добавила кипяченого молока, покрытого пенкой. В том возрасте я терпеть не могла кипяченое молоко. Бабушка, видя, что я не притрагиваюсь к своему «чаю», спросила меня о причине. Я ей ответила. Бабушка взяла чашку и попыталась заставить меня пить. Я оттолкнула от себя чашку так грубо, что молоко выплеснулось ей и мне на платье и разлилось по всей скатерти. Дядя Сергей рассердился. Все остальные засмеялись, даже моя бабушка, но меня охватил стыд, и уезжала я из этого дома злая и униженная.

Через несколько дней я возвратилась в Ильинское, где оставался брат с моим юным дядей, Христофором Греческим, который был старше меня всего лишь на два года. После окончания церемонии коронации новые император и императрица приехали в Ильинское, чтобы погостить у моих дяди и тети. Они приехали в сопровождении ближайших родственников. Нас, детей, вывезли из Ильинского, и мы провели эту неделю в другом загородном дворце дяди Сергея – в Усове.

Для празднеств, сопровождавших восхождение на престол молодого императора и императрицы, были сделаны внушительные приготовления. Но все испортило страшное несчастье на Ходынском поле, где должна была проходить раздача подарков людям. Толпа была значительно больше, чем ожидалось, и плохо организованный отряд полицейских не смог поддерживать там порядок. Толпа смела будки, из которых должны были выдавать подарки. Тысячи людей погибли и были покалечены в панической давке и последовавшем за этим стихийном массовом бегстве.

В придворных кругах об этом несчастье мало говорили, но я слышала замечание о том, что во время недели, последовавшей за коронацией, император, императрица и другие гости Ильинского, казалось, пребывали в состоянии печали и дурных предчувствий. Наверное, все, не высказывая этого вслух, считали трагедию дурным знаком в самом начале нового правления.

Глава 2

Ильинское

Гости, прибывшие на коронацию, уехали. Мы вновь оказались в Ильинском, погруженные в рутину сельской жизни. Мы с Дмитрием всегда проводили там лето вместе с дядей Сергеем и тетей Эллой.

У них никогда не было своих детей. Их отношение друг к другу отличалось подчеркнутой нежностью, которая покоилась на том, что моя тетушка спокойно принимала решения моего дяди по всем вопросам, серьезным и не очень. Гордые и застенчивые, оба они редко демонстрировали свои истинные чувства и никогда не шли на доверительные разговоры.

Обращенная после замужества в православную религию, моя тетушка с каждым годом становилась все более набожной и проявляла все больший интерес к ее формам и обрядам. И хотя сам дядя Сергей был религиозным человеком и добросовестно соблюдал все православные обряды, он с беспокойством относился ко все большей сосредоточенности жены на духовной сфере и в конце концов расценил ее как чрезмерную.

Он обращался с ней скорее как с ребенком. Я полагаю, что она была обижена таким отношением и очень хотела быть лучше понятой, но все выглядело так, как будто она все глубже и глубже погружалась в себя в поисках духовного прибежища. Казалось, ее отношения с моим дядей никогда не были очень близкими. Они встречались обычно только за едой и днем избегали находиться наедине друг с другом. Но до последнего года их совместной жизни спали в одной огромной постели.

Мой дядя, великий князь Сергей, был неповторимой личностью, и его характер до самого дня его ужасной смерти оставался для меня непостижимым. Четвертый сын императора Александра II в 1891 году был назначен своим братом Александром III генерал-губернатором Москвы и продолжал оставаться им при новом правителе. Он обладал на этом посту огромной властью и влиянием, и его преданность своему долгу была абсолютной. Даже находясь за городом на отдыхе, он постоянно принимал курьеров из Москвы и давал аудиенции.

С ранней юности дядя Сергей и мой отец очень любили друг друга, и дядя был глубоко привязан к моей матери. Ранняя смерть, которая, как я уже говорила, постигла ее в Ильинском, навсегда оставила у него чувство тяжелой утраты. Он приказал, чтобы в комнатах, где она провела свои последние часы, все оставалось так, как было при ее жизни, приказал запереть их и до конца жизни хранил ключ от них, не позволяя никому входить туда.

Он был так же высок, как и мой отец. Как и у моего отца, у него были широкие плечи при чрезмерной худобе. Он носил небольшую тщательно подстриженную бородку. Его густые волосы были коротко острижены и причесаны так, что не лежали, а словно стояли на голове. Для него характерно было держаться прямо, с поднятой головой и выпятив грудь, при этом его локти были прижаты к бокам, и он поигрывал перстнем, обычно надетом на мизинец.

Когда он был раздосадован или сердит, его губы сжимались в жесткую прямую линию, а глаза превращались в маленькие холодные светлые точки. Холодным и непреклонным его называли не без причины, но по отношению к Дмитрию и ко мне он проявлял почти женскую нежность. И, несмотря на это, он требовал от нас так же, как и от всех домашних или свиты, безусловного, строгого послушания. Дом, крестьянские хозяйства, все служебные дела и малейшие подробности нашей личной жизни – все это он считал своей непреложной обязанностью и руководил всем этим, не допуская ни малейшего противоречия своему даже самому незначительному решению. Склонный к самоанализу, чрезвычайно неуверенный в себе, спрятавший внутрь свое собственное «я» и порывы чрезмерной чувствительности, он поступал исключительно в соответствии с установленными правилами поведения и монархическими убеждениями. Те немногие, кто хорошо его знал, были глубоко преданы ему, но даже близкие боялись его, Дмитрий и я тоже его побаивались.