Полная версия:

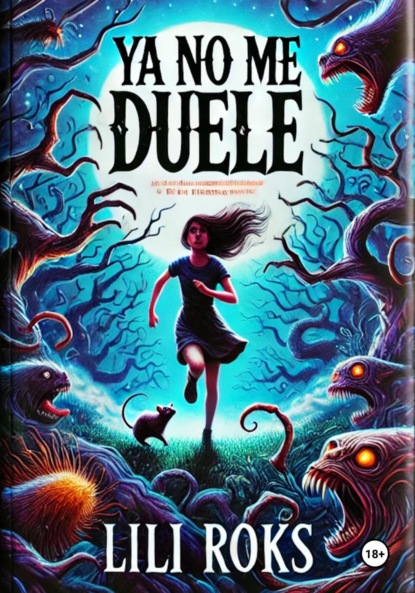

Ya no me duele

Lazarev se detuvo. Su rostro se endureció por un segundo, una arruga apareció entre sus cejas, como si intentara procesar lo que había dicho. Sus ojos se clavaron en los míos, estudiándome, como si buscara algo más profundo que una simple respuesta. Se sentó frente a mí en cuclillas, como si hubiera escogido esa postura a propósito para parecer menos amenazante, pero eso no cambiaba nada.

Estaba justo delante de mí, y bajo su mirada me sentía pequeña, vulnerable. Veía que mis palabras lo habían afectado – a juzgar por su expresión, no le agradaba en absoluto lo que leía en mi mirada.

– ¿Acaso parezco un sádico? – respondió finalmente, su voz sonaba tranquila, pero en ella se percibía una sorpresa herida.

Había una seriedad en su pregunta, como si realmente tratara de entender por qué podría pensar eso. Lo miré, bajando ligeramente la cabeza, pero aún vigilando sus movimientos bajo mis pestañas.

– Es solo que… – empecé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicar ese miedo abrumador, esa sensación de que cada toque podía ser una amenaza? Ya no sabía exactamente qué había provocado mi pregunta. Pero estaba asustada.

Lazarev inclinó un poco la cabeza hacia un lado, su mirada se suavizó, pero sus ojos seguían siendo penetrantes, como si todavía estuviera analizando mi reacción. – No voy a golpearte, – respondió finalmente, su voz se hizo más suave. – No soy ese tipo de persona.

Pero algo en sus palabras me hacía dudar: ¿podía confiar en esa promesa? ¿Cómo podía saberlo? No lleva escrito en la frente si es honesto o seguro. Ya había visto demasiadas veces cómo los rostros pueden mentir. Y qué engañosas pueden ser las primeras impresiones. La apariencia externa rara vez coincide con lo que está oculto en el interior. La belleza no significa nada. La mentira suele esconderse detrás de las sonrisas más inocentes y las palabras más dulces. Así que guardé silencio, sin atreverme a responder. Mejor callar que equivocarse.

Lazarev claramente esperaba alguna reacción, pero al no obtenerla, su mirada se volvió más insistente. Me observaba, como intentando penetrar en lo más profundo de mis pensamientos, descifrar mi silencio. Pero no podía decir nada, no podía ni confirmar su verdad ni refutar mis temores. – No te haré daño, – comenzó de nuevo, su voz era cálida, casi tierna. – Estoy aquí para ayudarte. Es importante para mí que lo entiendas.

Sus palabras sonaban tranquilizadoras, como si intentara calmar la tormenta en mi interior. Pero aún vivía en mí ese miedo frío – miedo a lo que no podía controlar. Y cuanto más me persuadía, más dudaba. – Tienes que confiar en mí, – continuó, como si hablara con alguien que necesitaba ser convencido de algo obvio. – No te haré daño, no te obligaré a hacer nada que no quieras.

Seguía hablando, hablando, mientras yo permanecía allí, apretando mis manos con tanta fuerza que las uñas se clavaban en mis palmas. Cada palabra suya intentaba derribar el muro de desconfianza, pero ese muro era demasiado sólido, construido a lo largo de años de miedo y dolor. – Te lo prometo, nunca te haré daño. Cuidaré de ti, – su voz se volvió aún más baja, más calmada, y en ese momento sentí su mano grande posarse suavemente sobre mi rodilla.

Ese simple gesto debía, tal vez, inspirar confianza, pero en lugar de eso mi cuerpo reaccionó de inmediato: mis dedos se aferraron al borde de la cama con tal fuerza que sentí el dolor en mis palmas. Un poco más y parecía que mis articulaciones crujirían por lo fuerte que apretaba los bordes del colchón. Mi cuerpo se tensó por completo, como una cuerda a punto de romperse.

Él lo notó. Sus ojos se dirigieron rápidamente a mis manos, que se habían puesto blancas por la tensión, las articulaciones traicionando mi estado mejor que cualquier palabra. Lazarev suspiró profundamente, y su rostro se oscureció por un momento. Parecía haber comprendido que ninguna palabra lograría convencerme ahora. – ¿Me oyes? No te haré daño, nunca, – repitió, levantándose lentamente. Sus movimientos no eran bruscos, como si quisiera darme tiempo para acostumbrarme a cada uno de sus pasos. Cruzó la habitación con cuidado y se sentó en la cama frente a la pared opuesta, dejando una distancia entre nosotros.

Él ya no intentaba acercarse, pero su mirada seguía fija en mí. No había agresión ni irritación en ella, solo una profunda tristeza, como si entendiera que mi reacción no era consecuencia de sus acciones, sino de algo mucho más profundo, escondido en mi alma.

Mis manos aún temblaban, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero poco a poco la tensión comenzó a disiparse. Él estaba sentado frente a mí, tranquilo, sin hacer ningún intento de tocarme de nuevo ni de decir nada más. Su silencio era casi ensordecedor, pero, a pesar de ello, era más suave que cualquier palabra.

Lázarev miró lentamente alrededor de la sala, con una mirada crítica, casi desdeñosa. Las comisuras de sus labios se tensaron ligeramente, como si el ambiente en sí le trajera asociaciones desagradables. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión volvía a crecer.

– Nunca antes había visto a un ángel vivo – dijo pensativo, como si expresara en voz alta sus pensamientos. – No sé mucho sobre los ángeles, pero de una cosa estoy absolutamente seguro: no pertenecen a un manicomio.

Me miró, y sus palabras penetraron profundamente en mí, como si realmente viera en mí algo más que una chica asustada encerrada entre estas cuatro paredes. Pero no pude responder a sus palabras; permanecí inmóvil, observando sus ojos, tratando de entender qué se escondía detrás de su repentina preocupación.

– Dashenka, estoy seguro de que estarías mucho más cómoda viviendo en una casa normal – continuó, con una voz que se llenaba de seguridad. – Con todas las comodidades.

Lo dijo como si estar aquí fuera el mayor de los castigos, y solo unas condiciones normales pudieran devolverme a la vida. Su mirada volvió a recorrer las paredes del hospital, que parecían oprimirlo con su color, provocándole irritación.

– Estas paredes, este color… incluso a mí me deprimen – su voz tembló con indignación. – Realmente podrían volver loco a cualquiera.

Suspiró, como si él mismo estuviera al borde de querer escapar de allí.

– Imagínate: una habitación bonita, acogedora, luminosa, limpia – continuó, mirándome de nuevo con una calidez especial. – Sin ese persistente olor a cloro, flores en el alféizar, una computadora, una televisión… Un refrigerador lleno de comida, todo lo que desees. ¿No es esa la vida con la que soñabas?

Su voz se volvía cada vez más seductora, como si no describiera simplemente condiciones, sino una salvación de todo lo que me rodeaba en ese momento.

Difícilmente se le puede llamar un jardín

Miraba por la ventana. Una fina llovizna, como burlándose, empezaba a golpear el vidrio, dejando manchas transparentes. Esas gotas parecían acaparar toda mi atención, alejándome de lo que estaba ocurriendo en la habitación. Lázarev decía algo, su voz me llegaba, pero parecía lejana, como si estuviera en otro mundo. Hablaba, hablaba, interminablemente. Sus palabras fluían como un río, pero me resultaba difícil captar el sentido. Tal vez simplemente ya no podía unir todo en un solo pensamiento. Como si mis pensamientos estuvieran en algún lugar distante.

Probablemente, él temía quedarse en silencio. Quizás temía escuchar mi respuesta, por eso seguía hablando, llenando el vacío. Pero sus palabras no me tocaban. No escuchaba nada importante en ellas, solo sonidos que se desvanecían en el vacío.

De repente, mi cabeza se giró bruscamente hacia él, sacándome de mi ensimismamiento, como si rompiera a través de mis propios pensamientos.

–¿Y el jardín? ¿Tienen un jardín? —pregunté de repente, interrumpiendo su interminable monólogo.

Se quedó callado, desconcertado. Al parecer, no esperaba ese giro. No apartaba mi mirada de él, esperando una respuesta. Mis palabras fueron bruscas, demasiado inesperadas, como si lo estuviera poniendo a prueba, como si el jardín fuera mucho más importante que todo lo demás que me había estado describiendo.

–Bueno, difícilmente se le puede llamar un jardín —respondió Lázarev con una ligera sonrisa, como si intentara suavizar mis expectativas. – Un par de árboles —cerezos, ciruelos. Y un banco viejo, bajo una lila. Ya está un poco deteriorado, pero es agradable sentarse allí.

Hablaba con calma, como si temiera asustarme con su tono, pero sus ojos buscaban ansiosamente mi reacción. Yo todavía no apartaba la vista de él, como si intentara comprender si podía confiar en él.

–¿Y podré pasear allí? —pregunté, pero en mi voz se deslizó un rastro casi imperceptible de súplica.

Una sombra de duda cruzó por su rostro, pero rápidamente recobró la compostura.

–¿Poder? —vaciló por un segundo. – Deberías. El aire fresco te hará bien —dijo Lázarev con seguridad, acercándose un poco más. Su voz se volvió aún más suave, como si intentara convencerme de algo más allá de un simple paseo. – ¿Estás lista para irte conmigo?

Extendió su mano hacia mí, su gesto fue cauteloso, casi como una invitación.

¿Quiero irme con él? ¿Vale la pena el menor riesgo? Sabía una cosa con certeza: no podía seguir aquí. En este lugar, el dolor se había vuelto algo cotidiano, algo de lo que no se podía simplemente huir. Estaba en todas partes. No podía seguir soportando cómo las sábanas húmedas, retorcidas en cuerdas, caían sobre mi cuerpo por cualquier falta: por un ataque de histeria, por lágrimas, por gritos. Era su forma de disciplina. Pero, ¿qué tipo de disciplina es esa que deja cicatrices no en el cuerpo, sino en el alma? Los golpes eran precisos, calculados. Nunca dejaban marcas visibles, para que nadie pudiera probar que había sucedido. Porque si no hay moretones, significa que no hubo dolor. No hay pruebas, no hay delito.

¿Quién me creería a mí, una persona con "desviaciones"? En este mundo, donde la etiqueta de "loca" eclipsa todo lo demás, mis palabras no significan nada. Aquí cada paso podría ser otro error por el cual me castigarían. Nadie quería escuchar los gritos, nadie escuchaba. Los enfermeros actuaban con dureza, con seguridad, como si fueran los dueños de este lugar y su tarea fuera someter a todos los que llegaban aquí. Y sabían cómo hacerlo.

No solo lo vi en mí, sino en los demás. Vi cómo por las noches arrastraban a alguien de las salas vecinas con correas, escuchaba gritos ahogados, amortiguados por las paredes y las órdenes estrictas. Cuando una chica, bastante joven, de repente entró en histeria en el comedor, la tiraron al suelo, le retorcieron los brazos a la espalda y la arrastraron como a un animal. Luego la vi unos días después, caminaba lentamente, como una muñeca de trapo, sus ojos estaban apagados y sus manos temblaban. Ya no se resistía, no gritaba, solo guardaba silencio con la cabeza baja.

Otros pacientes también sufrían. Un anciano cuya sala estaba al otro lado del pasillo de la mía era particularmente callado. Nunca decía nada, pero sus manos temblaban cuando se sentaba a la mesa. Un día vi cómo se le cayó la cuchara al suelo. Parecía una simple tontería, pero el enfermero que estaba cerca se acercó, la recogió y, sin decir una palabra, golpeó al anciano en la nuca. El viejo se encogió, no dijo ni una palabra, solo lo aceptó, como si fuera algo habitual.

Era evidente que estos métodos no eran una excepción. Eran la norma. Un sistema en el que el paciente debía someterse, rendirse, volverse sin palabras y sin emociones, estaba diseñado con una precisión meticulosa. Cualquier desviación de ese orden era castigada de inmediato y sin posibilidad de apelación.

No quería seguir siendo parte de ese sistema. No quería seguir sintiendo esas correas en mis muñecas y tobillos, que me atrapaban como una trampa, sin darme la posibilidad de escapar. No quería seguir temiendo cada mirada, cada movimiento, cada palabra de más. Incluso los otros pacientes, cuyo estado mental era evidente, me aterrorizaban. Sus murmullos, sus movimientos caóticos, sus rostros torcidos, como si ellos, y no las paredes, fueran los que creaban este infierno. Cada uno de ellos estaba en su propio mundo, encerrado, inaccesible para los demás, pero eso no los hacía menos aterradores.

Aquí, todos eran o víctimas o verdugos. Y yo ya no podía seguir siendo una víctima.

Extendí la mano lentamente, evitando mirar su rostro, y mis dedos rozaron tímidamente su palma. En ese momento, no sabía qué esperar. Estaba preparada para que retirara su mano, para que ese gesto no fuera una invitación, sino solo una muestra de cortesía. Pero algo en ese instante cambió mis pensamientos. De repente, mis dedos se cerraron, como si fuera por instinto, y agarré su mano con fuerza, como si fuera el último ancla que me mantenía en la superficie.

"¿Y si cambia de opinión? ¿Y si lo malinterpreté y esto no es una invitación, sino solo una oportunidad que ahora me quitará?" —estas ideas pasaron como un rayo por mi mente, llenándome de pánico. Desesperadamente, apretaba su mano, temiendo que en cualquier momento me apartara y me dejara aquí, entre estas paredes grises, rodeada de personas que hace tiempo dejaron de verme como a una persona.

Pero no se apartó. Al contrario, Lázarev apretó mi mano un poco más, como confirmando que no era un error, que había tomado la decisión correcta. Salimos juntos por la puerta, mano en mano, y fue una sensación tan extraña y nueva que casi perdí el equilibrio. Era como si una persona que ha estado en la oscuridad por mucho tiempo, de repente viera la luz; todo alrededor parecía irreal, inestable.

Noté cómo mis pasos se hicieron más lentos cuando nos acercamos al umbral. Junto a él, había un hombre enorme con traje oscuro, que se movía de un pie al otro, como si revisara sus zapatos o simplemente se aburriera esperando. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, y, sin querer, me estremecí, retrocediendo instintivamente, como si ese "armario" fuera una amenaza.

Lázarev notó mi reacción. Me calmó suavemente, sin decir una palabra, pero su presencia y su mano en la mía parecían transmitirme tranquilidad. Con una señal silenciosa de Lázarev, aquel hombre enorme me colocó suavemente una chaqueta ligera sobre los hombros. La suave tela cayó ligeramente sobre mis hombros, brindándome calor. La chaqueta era demasiado grande; tal vez era suya o de alguien más, alguien a quien nunca conocería.

La chaqueta tenía un aroma extraño, con notas amaderadas de perfume, mezclado con algo sutil que me recordaba al hogar. Era un olor a comodidad, a calidez, algo que hacía mucho tiempo había olvidado. Cerré los ojos por un momento, inhalando ese aroma, y sentí cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mi garganta. Me recordó aquellos raros momentos de la infancia cuando podía sentirme protegida.

Afuera, una fina lluvia caía en frías gotas, y el aire estaba impregnado de una humedad gélida. Hacía frío, pero ni siquiera pensé en soltar la mano salvadora de Lázarev. Me aferraba a ella como si fuera el único lazo con este mundo, más que solo un gesto de apoyo. La chaqueta que me habían puesto sobre los hombros se deslizaba, pero no podía soltar su mano para ajustarla; no quería perder esa frágil sensación de seguridad.

Cuando dimos unos pasos, me giré hacia el edificio del sanatorio, gris y sombrío como una prisión donde había pasado lo que parecía una eternidad. En una de las ventanas vi a Bor’ka, que me miraba a través del vidrio. Era como el fantasma de ese lugar, y sentí un impulso de hacerle un gesto que lo dijera todo sin palabras. Pero, sujetando la chaqueta para que no cayera al suelo, solo me lo permití mentalmente, un pequeño acto de rebelión en mi alma.

Quedó claro que el señor Lázarev no necesitaba dinero cuando vi al guardaespaldas a su lado; no todos pueden permitirse algo así. Y cuando su lujoso coche salió de la carretera principal en dirección a un barrio exclusivo, ya no me quedaron dudas de que ganaba lo suficiente como para no negarse ningún placer. Me lo imaginé por las mañanas, comiendo un sándwich no solo con mantequilla, sino con caviar rojo, o tal vez negro.

Cuando llegamos a la casa, mis expectativas se desmoronaron un poco. Me había imaginado algo completamente diferente, y la casa de Lázarev resultó ser nada de lo que mi mente había imaginado. Tal vez tenía que ver con la idea de que siempre pensé que las personas con dinero tendían a ser ostentosas y excesivas. Especialmente cuando entras en una urbanización exclusiva, donde el lujo emana de cada ventana y cada casa parece un pequeño palacio. Esperas ver columnas altísimas, fachadas de cristal, escaleras de mármol, fuentes en el jardín. Todo lo que había visto en las películas donde la riqueza y la opulencia se exhiben como símbolo de éxito y estatus.

Pero la casa de Lázarev era diferente. Comparada con las otras casas, parecía incluso demasiado modesta. No había signos de pomposidad o lujo. Simplemente una casa de dos pisos, hecha de ladrillo marrón oscuro, que se integraba discretamente en su entorno. La observaba y no podía deshacerme de la sensación de que esta casa había sido diseñada para no llamar la atención. Sin excesos, sin extravagancias arquitectónicas. Solo un edificio cuadrado con ventanas redondas en la buhardilla que parecía casi austero en contraste con las baldosas grises que cubrían el patio.

Solo la alta cerca con un puesto de guardia insinuaba que el dueño de esta casa no era una persona común. Había una extraña disonancia: por un lado, la simplicidad de la casa; por otro, la seguridad, como la de un empresario rico o algún político. Era casi contradictorio.

Por dentro, la casa tampoco aspiraba a ser lujosa. Cuando entré, me di cuenta de que este lugar no correspondía a las expectativas. No había terciopelo, ni oro, ni enormes lámparas de araña de cristal. Todo parecía sencillo, casi austero. Los muebles eran funcionales, nada de adornos innecesarios o decoración extravagante. Sillas de madera simples, armarios, paredes pintadas en tonos claros y tranquilos. Esto me descolocó aún más.

¿Todo se reduce a los bienes materiales?

Cuando pensaba en personas con dinero, siempre me venían a la mente imágenes de villas lujosas, casas donde el dinero lo mostraba todo: desde enormes piscinas hasta cuadros caros colgados en las paredes, sobre los cuales los dueños quizás ni siquiera sabían qué significaban. Pero aquí todo era diferente. ¿Era una decisión consciente vivir en un lugar donde la simplicidad dominaba sobre la ostentación? ¿O simplemente no consideraba necesario gastar dinero en el aspecto externo?

A través de la ventana, vi las casas vecinas: enormes mansiones con altos muros y cámaras de vigilancia, sus fachadas brillando bajo la luz gris del día. Una casa tenía una escalera de mármol que conducía a una puerta maciza con detalles dorados; otra, una pared de vidrio desde la que se podía ver un inmenso vestíbulo con una grandiosa lámpara de araña. Claramente, la gente aquí no tenía reparos en mostrar que tenían dinero. Ellos, tal vez como los personajes de las películas, vivían en un mundo donde todo se reducía a los bienes materiales. Quizás esa era su única meta: ganar cada vez más, comprar lo mejor, sin pensar que la vida es corta.

"¿Cuántas personas así he visto en películas? Esas que perseguían el dinero sin darse cuenta de que el tiempo es lo más valioso", —pensé. Alguna vez había escuchado o leído que todas esas metas materiales solo brindan una satisfacción temporal, una ilusión de control sobre nuestras vidas. Nos esforzamos por la riqueza, pero, al final, eso no nos salvará. De repente, recordé algo que había leído: "Los sabios decían que lo más importante es vivir en armonía con la naturaleza, no con los bienes materiales", pero no podía recordar de dónde lo sabía. Estos pensamientos me parecían lejanos y, al mismo tiempo, cercanos.

Lázarev me condujo hacia la escalera de madera que llevaba al segundo piso. Los escalones crujían bajo mis pies, pero eso me resultaba agradable, como si la casa tuviera vida propia. Aquí no había brillo ni mármol frío, como al que la gente de las películas estaba acostumbrada. Me gustaba la madera, me daba esperanza de que esta casa también podría llegar a ser mía.

En el segundo piso estaba la habitación que el hombre me había descrito en el hospital. Cuando entré, comprendí que realmente estaba hecha para ser acogedora. Incluso en ese día gris, la habitación parecía luminosa. El suelo estaba cubierto por una alfombra beige suave, que me recordó a mi infancia, cuando me encantaba caminar descalza por la alfombra en casa de mi abuela. Inconscientemente, deslicé los pies sobre la alfombra, como solía hacer en mi niñez, antes de sentarme.

En las ventanas había macetas con flores, brillantes y coloridas, como pequeños toques de alegría en la habitación. No podía recordar la última vez que había visto flores vivas. La cama de plaza y media estaba cuidadosamente cubierta con ropa de cama de flores pequeñas, lo que me hizo recordar escenas de esas antiguas películas soviéticas, donde todo parecía tan simple, pero con un encanto especial.

Lázarev me sentó en la cama y luego salió de la habitación. Miré a mi alrededor y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Este lugar era diferente, no como lo había esperado. Sencillo, pero lleno de vida. Aquí no había sensación de frío y vacío como en el hospital.

Pocos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, y junto con Lázarev entró una mujer. Era morena, con unos ojos penetrantes que se escondían detrás de gruesas lentes de gafas. Su mirada era casi divertida, como si ya supiera algo sobre mí, pero no tenía prisa en revelarlo.

– Puedes llamarme simplemente Natasha, – dijo la mujer con una ligereza que me hizo sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Su sonrisa era cálida y amigable, pero antes de que pudiera asimilar sus palabras, todo comenzó. Sin ceremonias, agarró un peine y, con evidente determinación, comenzó a desenredar mi enmarañado cabello. Cada movimiento del peine me hacía sentir que me arrancaría medio pelo, pero Natasha lo hacía con tanta tranquilidad que parecía su trabajo habitual. No hubo palabras de compasión ni disculpas por la rudeza, como si para ella fuera rutina.

– Ay, aguanta un poco, lo desenredaremos todo, – dijo sin prestar atención a cómo me encogía del dolor.

No tuve tiempo de reaccionar cuando con decisión me llevó al baño, como si fuera una niña indefensa. Solo me resistí por dentro; no tenía fuerzas ni deseos de oponerme. El baño estaba limpio y luminoso, nada que ver con las frías y estériles duchas del hospital, donde el agua caía en un chorro helado sobre el suelo de baldosas, y te sentías como un objeto bajo observación entre los cuerpos desnudos de otros pacientes.

Aquí, en este baño, hacía calor, las paredes estaban adornadas con toallas suaves, y el suelo estaba cubierto con una alfombra mullida. Parecía que incluso el aire estaba impregnado de la calidez del hogar. Natasha, sin decir nada, comenzó a quitarme la bata del hospital, como si fuera lo más natural del mundo, y lo hizo con tanta naturalidad que ni siquiera tuve tiempo de sentir vergüenza. Dobló cuidadosamente la tela gris, y por un instante sentí alivio: era como si dejara todo lo horrible atrás.

–Aquí, toma —dijo, extendiéndome una toalla de felpa cuando me metí bajo la ducha. De nuevo, no hubo ceremonias, ni las necesitaba. Esto no era un lujo, ni un gesto de cuidado, sino más bien una parte de su rutina.

Me quedé bajo

Me quedé bajo las corrientes de agua caliente, que lavaban los restos de la vida en el hospital, pero no podía sentir un verdadero alivio. Era tan extraño estar bajo la ducha, sintiendo cómo el calor penetraba mi cuerpo. Mi piel, que hacía mucho había olvidado la sensación de agua caliente, casi se quemaba por ese contacto. Cerré los ojos e imaginé que con el agua no solo se iba la suciedad, sino también los recuerdos de aquellas frías duchas, donde te podían inmovilizar en cualquier momento si hacías algo mal.

Cuando finalmente salí de la ducha, envolviendo apresuradamente mis caderas con una toalla, me sentí como si de repente me devolvieran a la realidad. Natasha, esperando pacientemente a que me arreglara un poco, me llevó de vuelta a la habitación. No había en ella ni una pizca de vergüenza o atención indebida hacia mi desnudez. Era algo cotidiano para ella, como si cumpliera con su rutina diaria.

Así, medio desnuda, con la toalla a punto de resbalar, me devolvió al mismo lugar de donde me había llevado, sentándome bajo la atenta mirada de Lázarev. Sentí cómo sus ojos me observaban, pero no había nada impropio en su mirada. Me observaba con un interés profundo, como si intentara entender quién era la persona que ahora estaba frente a él.