Полная версия:

Революция разума: на подступах к Сингулярности. Как технологии изменят общество и сознание

Со временем нейросеть самоорганизуется таким образом, чтобы показывать хороший результат в тех примерах, где ответ заранее не известен. Эксперименты подтвердили, что нейросети успешно обучаются и в том случае, когда учитель не вполне надежен. Даже если данные в обучающей выборке размечены корректно только в 60 % случаев, нейросеть в состоянии адаптироваться и давать верный ответ с 90 %-ной точностью. А иногда даже меньшее количество точно размеченных данных может помочь ей найти нужные закономерности26.

На первый взгляд кажется, что невозможно научить тому, чего сам не умеешь. Разве может обучение на ненадежной выборке дать выдающиеся результаты? Однако ошибки имеют свойство компенсировать друг друга. Например, вы обучаете нейросеть распознавать восьмерку среди цифр от 0 до 9, написанных от руки. Допустим при этом, что треть меток перепутаны случайным образом: восьмерки обозначены как четверки, пятерки как восьмерки и т. д. Если выборка достаточно большая, эти неточности не будут систематически искажать обучение в каком-то одном направлении. Поэтому большая часть важной информации о том, как выглядит цифра 8, будет в наборе данных сохранена, что и позволит нейросети качественно обучиться.

Несмотря на ряд сильных сторон, ранние нейросетевые системы сталкивались с принципиальными ограничениями. Однослойные нейронные сети в силу законов математики были не способны решать определенные виды задач27. Во время моего визита в Корнелл в 1964 году профессор Фрэнк Розенблатт показал мне код однослойной нейросети под названием «Перцептрон». Она умела распознавать печатные буквы. Я поработал с ней, пробуя немного видоизменять входной сигнал. Программа демонстрировала автоассоциативность, то есть могла узнать частично прикрытую букву, однако инвариантность к преобразованию достигнута не была: при изменении начертания или размера букв нейросеть переставала их узнавать.

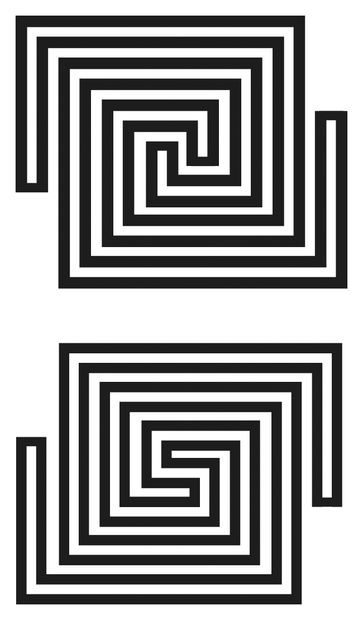

В 1969 году Марвин Минский не разделял энтузиазма по поводу нейронных сетей, несмотря на рост интереса к этой области и то, что он сам был в числе первых исследователей этого феномена еще в 1953-м. Вместе с Сеймуром Пейпертом они основали Лабораторию искусственного интеллекта в МТИ. В своей книге «Перцептроны» они показали, почему сеть, подобная перцептрону, была принципиально неспособна определить, является ли представленный ей рисунок связным. На обложке книги были представлены два рисунка (они приведены ниже). На верхнем рисунке черные линии не образуют единую неразрывную фигуру, в отличие от нижнего. Человек способен различить их, если присмотрится, как и простая компьютерная программа. Перцептрон, такой как «Марк 1», построенный Розенблаттом, не может достоверно это определить, поскольку представляет собой нейронную сеть с прямой связью – это значит, что соединения между нейронами в ней не образуют циклов.

Проще говоря, перцептроны с прямой связью не справляются с этой задачей, потому что для ее решения необходимо применить вычислительную функцию XOR (так называемое «исключающее или»). Именно она помогает распознать случай, когда отрезок является частью одной непрерывной фигуры, но не принадлежит при этом к другой. Один слой нейронов без обратной связи не в состоянии реализовать функцию XOR, потому что вынужден классифицировать все элементы за один проход, пользуясь линейным законом (например, если оба нейрона сработали, то ответ положительный), а XOR непременно должна содержать возвратный шаг («если один из этих нейронов сработал, но не оба одновременно, тогда ответ положительный»).

После того как Минский и Пейперт опубликовали свои результаты, финансирование исследований нейросетей почти прекратилось на несколько десятилетий. При том, что как мне объяснил Розенблатт еще в 1964 году, проблемы перцептрона в части инвариантности по отношению к входным данным происходили просто от недостаточного количества слоев. По его словам, если взять результат работы перцептрона и подать на вход еще одной нейросети такой же структуры, ее выводы будут более обобщенными. Повторив этот шаг достаточное количество раз, можно добиться инвариантности. Стоит создать нейросеть с достаточным количеством слоев и обзавестись большой обучающей выборкой, и та сможет решать невероятно сложные задачи. Я поинтересовался у Розенблатта, пробовал ли он свой подход на практике, и он сказал, что пока нет, но это одна из его приоритетных задач. Задумка была превосходной, но, к сожалению, Розенблатт скончался всего семь лет спустя, в 1971 году, так и не успев воплотить свои идеи. Пройдет еще 10 лет, прежде чем многослойные нейросети начнут активно использоваться, и даже в то время они требовали настолько больших вычислительных мощностей и объемов данных для обучения, что были непригодны для практического применения. Впечатляющий прогресс ИИ в последние годы случился как раз благодаря многослойным нейросетям – через 50 лет после того, как Розенблатт выдвинул идею их использования.

Таким образом, коннекционистский подход к ИИ не получал должного внимания вплоть до середины 2010-х годов, когда современные технологии наконец-то позволили реализовать его потенциал благодаря доступности вычислительных мощностей и больших объемов данных. За время, прошедшее с момента публикации «Перцептронов» в 1969 году и до смерти Минского в 2016-м соотношение цена / производительность вычислительной техники (с учетом инфляции) улучшилось в 2,8 миллиарда раз28. Это коренным образом изменило представление о том, какие методы можно применять на практике в области искусственного интеллекта. В разговоре со мной незадолго до своей смерти Минский выразил сожаление, что «Перцептроны» оказали такое влияние на состояние дел в области ИИ, ведь с тех пор именно нейросетевой подход позволил нам достичь невероятных успехов.

Таким образом, коннекционизм можно сравнить с изобретениями наподобие летающей машины Леонардо да Винчи – прекрасная идея, воплотить которую было невозможно до создания новых легких и прочных материалов29. Как только электроника наверстала отставание от теории, стало возможным использование нейросетей глубиной в сотни слоев. В результате оказались решены многие задачи, к которым прежде было не подступиться. Именно эта парадигма лежит в основе многих впечатляющих достижений последних нескольких лет.

Мозжечок и его модульная структура

Чтобы разобраться в том, как связаны друг с другом компьютерные нейросети и интеллект человека, предлагаю сделать небольшое отступление и вернуться к моменту зарождения Вселенной. Поначалу процесс перехода материи к более организованным формам шел очень медленно, поскольку не было разума, который мог бы им управлять. (В разделе главы 3 под названием «Ваше существование – редчайшая удача» мы обсудим, насколько в принципе маловероятным было появление Вселенной, в которой может существовать информация.) На то, чтобы образовались новые структуры, ушли сотни миллионов, а то и миллиарды лет30.

По крайней мере, не меньше нескольких миллиардов лет понадобилось на то, чтобы появилась молекула, способная хранить закодированные инструкции по созданию живого организма. Есть некоторые разногласия относительно времени появления жизни на Земле, однако большинство ученых сходятся во мнении, что это произошло от 3,5 до 4 миллиардов лет назад31. Возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет (точнее сказать, столько времени прошло с момента Большого взрыва), а наша планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад32. Таким образом, между формированием первых атомов и появлением (по крайней мере здесь, на Земле) первых молекул, способных самовоспроизводиться, прошло около 10 миллиардов лет. Такая задержка отчасти может объясняться случайностью этого процесса – мы не знаем, насколько маловероятным было столкновение нужных молекул в «первичном бульоне» на Земле. Возможно, жизнь могла зародиться немного раньше, а скорее всего, значительно позже, чем это произошло в действительности. В любом случае, прежде чем появилась такая возможность, многие звезды должны были завершить свой жизненный цикл, превратив водород в более тяжелые элементы, из которых и состоят живые организмы.

По оценкам ученых, с момента зарождения жизни на Земле до возникновения первых многоклеточных организмов прошло примерно 2,9 миллиарда лет33. Еще 500 миллионов лет понадобилось, чтобы животные вышли на сушу, а затем 200 миллионов – для появления первых млекопитающих34. Что касается эволюции мозга, промежуток времени от появления первых примитивных нервных путей до возникновения подобия централизованного трехчастного мозга составил около 100 миллионов лет35. Простые варианты новой коры стали формироваться спустя еще 350–400 миллионов лет, а результатом последующих 200 миллионов лет развития стало появление современного мозга человека36.

В процессе эволюции всякий раз более совершенный мозг давал своему обладателю решающее преимущество. В схватке за ресурсы побеждали самые сообразительные представители животного мира37. Развитие разума произошло гораздо быстрее, чем эволюция центральной нервной системы на предыдущих этапах – всего лишь за миллионы лет. Очевидно, прогресс ускорился. Со времен первых млекопитающих самым значительным изменениям подвергся мозжечок. У современного человека мозжечок содержит больше нейронов, чем новая кора, которая отвечает за высшую умственную деятельность38. Мозжечок хранит и задействует множество шаблонов движений, например, то, как ваша рука ставит автограф. В обиходе эти шаблоны иногда называют «мышечной памятью». Но это свойство именно мозжечка, а не мышц как таковых. По мере того как мы снова и снова повторяем какое-то действие, мозг адаптируется таким образом, чтобы оно требовало все меньших усилий и доходило до автоматизма – примерно так колеса раз за разом накатывают колею39.

Чтобы поймать брошенный мяч, можно решить систему дифференциальных уравнений, которые описывают траекторию его полета, а также движения вашей руки, и занять положение в пространстве, соответствующее полученным решениям. К сожалению, наш мозг не предназначен для решения задач по дифференциальному и интегральному исчислению, так что приходится выбирать способ попроще: надо сообразить, как наиболее оптимально расположить перчатку между своим телом и мячом. Мозжечок предполагает, что в каждом броске ваша рука и мяч должны занять примерно одно и то же положение относительно друг друга. Так что, если мяч летит чересчур быстро, а рука движется слишком медленно, мозжечок заставит вашу руку ускориться, чтобы она успела занять знакомое положение поблизости от мяча.

Мозжечок пользуется простым приемом отображения сенсорной информации на мускульные движения, что соответствует математическому принципу «базовых функций» и позволяет нам ловить мяч, не решая сложных уравнений40. С помощью этого отдела мозга мы также можем представить, какие последствия будут иметь наши действия, не совершая их в действительности. Например, мозжечок подскажет вам, что у вас есть шансы поймать мяч, но, скорее всего, вы столкнетесь с другим игроком, поэтому, возможно, пытаться не стоит. Все это происходит неосознанно.

Аналогичным образом во время танца мозжечок управляет вашими движениями, над которыми вы даже не задумываетесь. Если же из-за травмы или болезни мозжечок оказался поврежден, человек все еще может совершать целенаправленные действия с помощью неокортекса, но для этого ему нужно сосредоточиться. При этом у него может наблюдаться нарушение координации, которое называют атаксией41.

В освоении любого навыка ключевую роль играет регулярное повторение составляющих его действий. Если выполнять их достаточно часто, будет формироваться соответствующая «мышечная память». Движения, которые поначалу требуют сосредоточенности и внимания, со временем доводятся до автоматизма. Это явление объясняется передачей управления от моторной коры к мозжечку. Неважно, что вы делаете – бросаете мяч, собираете кубик Рубика, играете на пианино, – чем меньше вам нужно обдумывать свои действия, тем лучше вы их выполняете. Ваши движения станут быстрыми и плавными, а внимание будет направлено на другие факторы, которые способствуют успеху. Когда музыканты достигают такого уровня владея инструментом, они могут воспроизвести любую ноту с такой же легкостью и точностью, как люди, поющие «С днем рождения тебя». Если бы вас спросили, как вы настраиваете свои голосовые связки, чтобы получилась именно нужная нота, а не какая-либо другая, вряд ли вы смогли бы описать этот процесс словами. Психологи и тренеры называют этот феномен «бессознательной компетентностью». Это означает, что вы «овладели навыком на более глубоком уровне, чем тот, на котором работает сознание»42.

Такие возможности мозжечка обусловлены вовсе не сложностью его архитектуры. Хотя большая часть нейронов головного мозга взрослого человека, а также особей других видов, содержится именно в мозжечке, в геноме хранится не так уж много информации об устройстве этого отдела мозга – он состоит в основном из небольших простых модулей43. Хотя ученым еще предстоит раскрыть все секреты функционирования мозжечка, уже достоверно известно, что тысячи маленьких обрабатывающих модулей в нем собраны в однонаправленные структуры44. Это уже наводит на размышления о том, как должна быть организована нейронная сеть, выполняющая аналогичные функции. Будущие открытия наверняка подскажут разработчикам ИИ еще много полезного.

Большинство модулей в мозжечке имеют узкую специализацию. Те, что отвечают за движения одного из пальцев при игре на пианино, не участвуют в управлении ногами во время ходьбы. Хотя мозжечок оставался главным отделом мозга на протяжении сотен миллионов лет, современный человек полагается на него все меньше и меньше, поскольку более гибкая новая кора стала играть лидирующую роль для выживания в современном обществе45.

У животных, не относящихся к млекопитающим, отсутствует новая кора головного мозга, что лишает их ряда преимуществ. Однако в их мозжечке записаны точные шаблоны повадок, необходимых им для выживания. Эти управляемые мозжечком действия называются фиксированными моделями поведения. Они записаны в мозгу каждого представителя вида, в отличие от выученных вариантов действий, основанных на наблюдении и повторении. Даже у млекопитающих встречается довольно сложное рефлексоподобное поведение. Например, белоногие хомячки роют неглубокие норы, а береговые хомячки – длинные норы с выходным тоннелем46. Когда грызуны, выросшие в лабораторных условиях, оказались на природе, каждый из них вырыл нору, соответствовавшую его виду, хотя до этого не видел ни одной.

В основном рефлексы, хранящиеся в мозжечке, такие как способность лягушки поймать летящую муху языком, остаются у вида до тех пор, пока часть популяции с улучшенной версией не вытеснит всех остальных путем естественного отбора. Когда поведение определяется генетикой, а не обучением, адаптация к новым условиям происходит на несколько порядков медленнее. Способность к обучению позволяет живым существам целенаправленно менять свой образ действий в течение жизни одного поколения, в то время как врожденные рефлексы претерпевают постепенную модификацию в процессе смены многих поколений. В этой связи интересно, что разработчики компьютерных программ иногда используют имитацию эволюционного подхода – так называемые генетические алгоритмы 47. При этом они создают ряд версий программы со случайными значениями параметров, а затем оценивают, насколько хорошо каждая из них справляется с поставленной задачей. У тех, которые показали наилучшие результаты, берут некоторые значения параметров и комбинируют с другими, в точности как при половом размножении. Также можно вносить случайные «мутации», чтобы проверить, не приведут ли они к улучшению производительности. За много поколений таким образом можно найти оптимальный набор значений параметров, до которого программисты сами никогда бы не додумались.

В реальном мире этот процесс длится миллионы лет. Может показаться, что это слишком медленно, но стоит вспомнить о том, что до возникновения жизни эволюция в некотором виде шла сотни миллионов лет – столько, например, могло уйти на формирование химических элементов, необходимых для зарождения жизни, – и мозжечок в сравнении с этим покажется довольно гибкой структурой.

Неокортекс: пластичная иерархическая структура

Чтобы ускорить прогресс, мозгу в ходе эволюции пришлось найти способ создавать новые модели поведения, не дожидаясь, пока генетика модифицирует мозжечок. Этим способом стала новая кора. Она появилась 200 миллионов лет назад у нового класса животных – млекопитающих, и представляет собой буквально «внешнюю кожуру» мозга48. Первые млекопитающие, которые были похожи на грызунов, обладали новой корой размером с почтовую марку и такой же тонкой; она была обернута вокруг их мозга размером с лесной орех49. Внутренняя организация новой коры существенно отличалась от устройства мозжечка. Вместо набора разрозненных модулей, управлявших различными движениями, неокортекс работал как единая скоординированная система и мог поддерживать новый тип мышления, благодаря которому новые модели поведения появлялись в течение нескольких дней или даже часов. Мозгу стал доступен мощный инструмент – обучение.

Более 200 миллионов лет назад низкая скорость адаптации животных, не являвшихся млекопитающими, не составляла большой проблемы, поскольку окружающая среда менялась крайне медленно. Изменения в условиях жизни, требующие соответствующих модификаций в мозжечке, происходили в течение тысяч лет.

Для того чтобы неокортекс вышел на передний план в живом мире, требовалось потрясение. Катастрофа, которую мы сейчас называем мел-палеогеновым вымиранием, произошла 65 миллионов лет назад, через 135 миллионов лет после появления новой коры. Причиной послужило столкновение с астероидом и, вероятно, вулканическая активность. В результате условия обитания на всей планете изменились настолько резко, что 75 % видов растений и животных, в том числе динозавры, вымерли. (Хотя животные, которых мы называем динозаврами, исчезли в результате событий того времени, некоторые ученые считают птиц потомками одной из ветвей динозавров50.)

Именно тогда важнейшую роль стала играть новая кора, способная быстро находить новые решения. Млекопитающие увеличились в размерах, а их мозг рос опережающими темпами. Новая кора стремительно развивалась, в ней появились складки, позволившие увеличить площадь поверхности.

Если развернуть новую кору мозга человека, она будет иметь размеры и толщину, как большая столовая салфетка51. Благодаря ее невероятно сложной структуре в ней заключено 80 % массы всего человеческого мозга52.

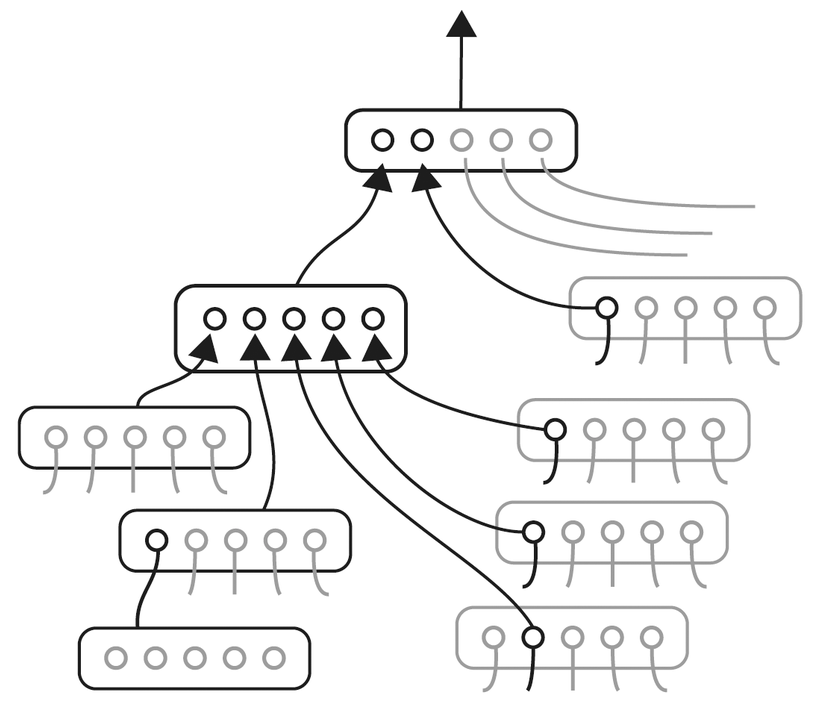

В своей книге «Эволюция разума», вышедшей в 2012 году (на русском языке вышла в 2018-м), я подробно описал работу новой коры головного мозга. Здесь же мы вкратце остановимся на основных моментах. Неокортекс представляет собой систему, состоящую из простых повторяющихся модулей, каждый из которых включает около ста нейронов. Эти модули способны запоминать, распознавать и воспроизводить образы. В процессе обучения они организуются в иерархическую структуру, при этом модули на более высоких уровнях отвечают за более сложные концепции. Подобные повторяющиеся отделы получили название «миниколонок кортекса»53.

По современным оценкам в коре головного мозга содержатся от 21 до 26 миллиардов нейронов, и 90 % из них – в среднем 21 миллиард – в новой коре54. Это значит, что мы располагаем примерно 200 миллионами миниколонок по 100 нейронов каждая55. Исследования показывают, что, в отличие от компьютеров, которые обрабатывают данные в основном последовательно, распознающие модули неокортекса по максимуму используют параллелизм 56. Огромное количество операций происходит одновременно. Это делает мозг очень динамичной системой, которую сложно моделировать на компьютере.

Ученым еще предстоит выяснить множество деталей, но известные нам принципы организации и взаимодействия миниколонок уже помогают понять, как они работают. Подобно искусственным нейронным сетям, работающим на кремниевых процессорах, сети нейронов в мозге имеют иерархическую структуру, в которой одни слои принимают входные данные (например, сигналы от наших органов чувств), а другие отвечают за выдачу результатов (например, демонстрируемое человеком поведение). Промежуточные слои обрабатывают данные на различных уровнях абстракции, обеспечивая своим функционированием те тонкие формы мышления, которые мы воспринимаем как свойственные именно человеку.

Модуль самого нижнего уровня, который получает сигналы непосредственно от органов чувств, может быть обучен распознавать определенную форму линии. Более высокие уровни обрабатывают информацию, поступающую от низших, учитывая контекст и повышая уровень абстрагирования. Таким образом, модули, расположенные все дальше от органов чувств, узнают в изогнутой линии часть буквы, воспринимают ее как часть слова и связывают это слово с определенным понятием. На самом высоком уровне обрабатываются максимально абстрактные концепции, например, было ли высказывание забавной шуткой или же в нем содержался сарказм.

Хотя «этаж», на котором находится модуль, определяет его степень абстрагирования относительно сигналов, поступающих от органов чувств, процесс их обработки не является однонаправленным. Шесть основных уровней неокортекса постоянно общаются друг с другом в обоих направлениях, поэтому нельзя утверждать, что абстрактное мышление происходит исключительно на высших уровнях57. Скорее многоуровневая структура коры в целом дает нам как биологическому виду больше способностей к абстрактному мышлению, чем позволяет иметь другим животным их более простая кора. Следовательно, когда мы подключим наш неокортекс напрямую к облачным вычислительным ресурсам, это откроет нам возможность мыслить на более высоких уровнях абстракции, чем может обеспечить биологический мозг сам по себе.

Неврологические основы абстрактного мышления были открыты совсем недавно. В конце 1990-х годов нейрохирург Ицхак Фрид проводил операцию на мозге шестнадцатилетней пациентки, страдавшей эпилепсией. Девушка оставалась в сознании, так как врачам было важно отслеживать ее реакции на их действия58. Такие операции возможны благодаря отсутствию болевых рецепторов в мозге59. Каждый раз, когда хирург затрагивал определенную область коры ее мозга, девушка начинала смеяться. Фрид и его команда быстро разобрались, что такое вмешательство вызывало в ней ощущение комичности ситуации. Она не просто рефлекторно смеялась – происходящее на самом деле казалось ей смешным, хотя ничего забавного в операционной не происходило. Когда доктора спрашивали ее, почему она смеется, то не получали ответа в духе «просто так» или «потому что вы тыкаете мне в мозг». Вместо этого она мгновенно находила объяснение, например, такое: «Вы, ребята, очень смешно стоите вокруг»60.

Возможность найти и простимулировать область новой коры, которая вызывает чувство, что обнаружено нечто забавное, позволяет сделать вывод, что эта зона отвечает за восприятие концепций юмора или иронии. Это открытие подтверждено и неинвазивными методами. Например, при чтении ироничных сообщений увеличивается активность в области мозга, ответственной за так называемую «модель психического состояния»61. Именно способность новой коры оперировать абстрактными понятиями стоит за изобретением языка, музыки, юмора, науки, искусства и инженерии62.

Ни один другой вид живых существ не создал ничего подобного, вопреки множеству публикаций в желтой прессе. Ни одно животное не способно отбивать заданный ритм, шутить, произносить речи, написать (или хотя бы прочитать) книгу, подобную этой. Хотя шимпанзе, например, могут использовать примитивные орудия труда, их инструменты недостаточно сложны, чтобы заставить их пользователей развиваться63. Некоторые виды животных имеют возможность общаться, но не в состоянии передавать друг другу абстрактную информацию, которую можно выразить на нашем языке64. Мы неплохо справлялись в животном мире и без фронтальной коры, но, получив новые модули и вместе с ними способность мыслить сложными категориями о мире и своем существовании, мы превратились из просто продвинутых животных в философствующих существ.

При этом нужно помнить, что развитый мозг стал лишь одним из двух факторов, определивших наш триумф как биологического вида. При всей мощи новой коры наука и искусство были бы невозможны без еще одного чрезвычайно важного новшества: наших больших пальцев 65. Животные с такой же или большей по размеру (в абсолютных величинах) новой корой, в частности киты, дельфины и слоны, не имеют ничего похожего на противостоящий палец, который позволил бы им хватать предметы и превращать их в орудия труда. Поэтому мы можем считать, что выиграли в эволюционной лотерее.

Нам также на руку, что неокортекс не просто состоит из слоев, но что эти слои соединены друг с другом необычным и очень продуктивным способом. Иерархическая организация модулей встречается не только в неокортексе, мозжечок тоже имеет похожую структуру66. Однако новая кора отличается тремя особенностями, которым млекопитающие, в особенности люди, обязаны своей креативностью: (1) распознанные образы могут распространятся по всей структуре коры, а не только в пределах участка, в котором возникли; (2) конкретный образ может быть связан с похожими явлениями в других понятийных областях, а связанные друг с другом концепции представлены схожими образами; (3) одновременно в коре могут возникать миллионы образов67, и их взаимодействие друг с другом может быть весьма нетривиальным68.