Полная версия:

Насилие. Микросоциологическая теория

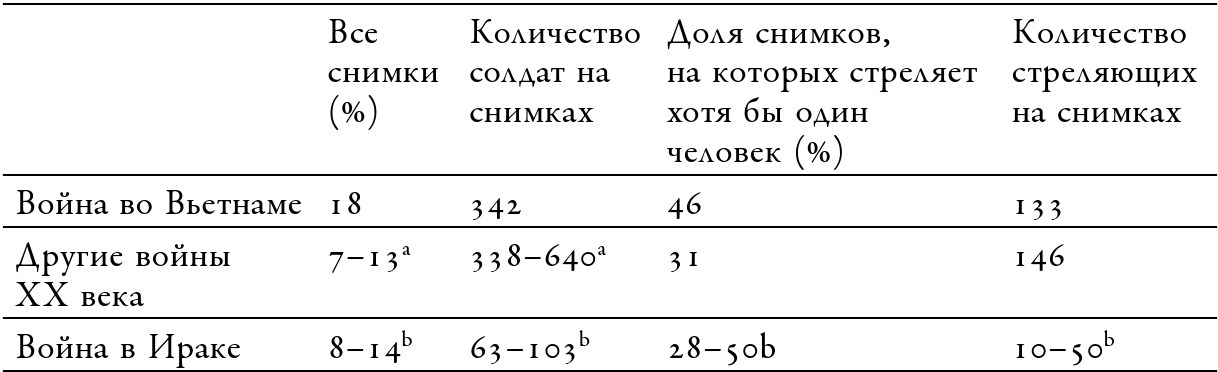

Таблица 2.2 Доля солдат, ведущих огонь, на фотоснимках боевых действий

a На одном из снимков в этой группе фотоматериалов представлена атака русской пехоты во время Первой мировой войны без видимых признаков того, что стреляет хотя бы кто-то из присутствующих на нем трехсот человек. Более высокая доля стреляющих получается при исключении этого снимка.

b На одном из снимков изображен взвод морской пехоты из сорока человек, ведущий огонь, расположившись в плотную линию. Моя оценка количества стреляющих на этом фото может быть неточной. Если исключить этот снимок, то доля стреляющих на всех фото составит 8%, а доля фотографий, на которых стреляет хотя бы один человек, составит 28%.

Любым боевым организациям приходится иметь дело именно с проблемой напряженности/страха, и характер конкретной организации и ее образ действий определяются тем, какие средства она использует для решения указанной проблемы. Один из таких методов заключается в том, чтобы лишить солдата индивидуальной инициативы при помощи объединения войск в массовые формирования, которые предпринимают согласованные действия. В истории западного мира можно выделить два периода таких массовых формирований: в Средиземноморье античной эпохи это были фаланги воинов с копьями или пиками, а затем, в период позднего Средневековья и раннего Нового времени, такие подразделения пикинеров возродились и сохранялись еще в XVII веке, в начальный период пороховых войн. Фаланги, как правило, обладали превосходством над неорганизованными отрядами воинов, полагавшимися на индивидуальную доблесть героических бойцов, которые бросались вперед из общей массы товарищей, подобно зачинщикам схватки в «Мертвых птицах». Римские легионы обычно побеждали более крупные армии галлов или германцев9, и это было следствием не только такого преимущества, как повышенный уровень дисциплины в фаланге, способствовавший уверенности бойцов и прочной обороне, – свою роль играло и то, что противостоявшие фаланге берсеркеры и прочие герои-одиночки составляли небольшую часть племенных воинств. Если использовать пропорции методики Маршалла, то агрессивных бойцов в племенных армиях было количественно меньше, чем тех римлян, которые действительно использовали свое оружие в бою. Как отмечали Маршалл, Уильям Макнил и другие исследователи, наибольшая эффективность применения боевых средств характерна для групп с высокой степенью координации и при наличии оружия, которое использует вся группа. Чтобы добиться перевеса над активными бойцами типичной племенной армии, римскому боевому порядку, скорее всего, не требовалось слишком высокой доли солдат, эффективно использующих свои копья и мечи.

Когда одни фаланги сражались с другими (например, в войнах между греческими городами-государствами, во время Пунических войн и гражданских войн в Древнем Риме), масштабы напряженности/страха с обеих сторон, похоже, были примерно одинаковыми. Античные авторы (см., например, [Фукидид 1999: V, 71]10) отмечали такую тенденцию: бойцы в фаланге сбивались вправо, стараясь как можно больше укрываться под щитом соседа, находившегося по эту сторону. Первоочередной задачей такого боевого порядка, как фаланга, было удерживать людей в строю и не позволить им убежать. Сами же сражения, как правило, представляли собой взаимное бодание противников, в ходе которого наносился сравнительно незначительный ущерб, если только у одной из сторон не происходило обрушение строя. Но даже в этом случае во время войн между греческими городами-государствами не было принято преследовать разрушившуюся и удирающую фалангу, а потери обычно ограничивались в худшем случае уровнем около 15% [Keegan 1993: 248–251].

С XVII столетия до середины XIX века предпочтительным боевым порядком европейских армий был сомкнутый строй. Отчасти это была попытка ускорить при помощи массовой муштры перезарядку оружия, которую приходилось делать после каждого выстрела, отчасти такой строй позволял снижать потери от самострелов за счет совместной стрельбы по команде, а отчасти, учитывая относительную неточность огня, помогал сконцентрировать его результативность с помощью одновременного залпа. Как уже отмечалось, у строевых боевых порядков имелось и организационное преимущество, поскольку они не позволяли солдатам разбегаться, а в качестве способа поддержания дисциплины они, несомненно, обладали привлекательностью для командиров в ту эпоху, когда армии становились все более многочисленными, увеличившись от нескольких тысяч человек в средневековых сражениях до формирований времен Наполеоновских войн, достигавших сотен тысяч солдат. Однако доля стрелявших солдат в строевых формированиях была далеко не максимальной. 90% дульнозарядных ружей, собранных после битвы при Геттисберге во время Гражданской войны в США, оказались заряженными, причем половина из них заряжалась несколько раз, то есть в стволе находилось два и более патронов друг за другом [Grossman 1995: 21–22]. Это подразумевает, что по меньшей мере половина солдат к тому моменту, когда они были убиты или бросили оружие, раз за разом выполняли действия по заряжанию своих ружей, но не стреляли. Как будет показано ниже, армии, организованные в подобные массовые боевые порядки, не наносили значительных потерь – отчасти это можно объяснить тем, что не все солдаты стреляли, а отчасти неточностью стрельбы.

Строевые боевые порядки начали устаревать в середине XIX века, поскольку появление сначала казнозарядных винтовок, а затем и пулеметов позволило добиваться на поле боя гораздо более кучного огня, в связи с чем массовые пехотные формирования стали слишком уязвимы. Стоит отметить, что подобные боевые порядки просуществовали более двухсот лет, поскольку они были не слишком опасны друг для друга. Но теперь сражения велись в рассыпном строю: солдаты выстраивались в длинную линию, не сбиваясь в кучу, а поиск укрытий был отдан на их собственное усмотрение. Тем не менее строевая подготовка в сомкнутом строю оставалась основным элементом военных учений, а также армейской жизни вне сражений, в тыловых условиях и в мирное время. Сохранение строевой подготовки обосновывается тем, что она является необходимым средством установления дисциплины и автоматического подчинения авторитету командира, которое позволит солдату эффективно действовать в напряженных условиях боя. Путем экстраполяции можно утверждать, что даже после того, как у военных благодаря исследованиям Маршалла появилось глубокое понимание того, что такое страх перед сражением и почему огонь в бою ведут немногие солдаты, строевая подготовка может выходить на первый план именно в качестве решения проблемы мотивации, продемонстрированной и у Маршалла, и в других подобных исследованиях. Между тем на деле механическое повиновение приказам не способствует эффективному ведению огня в бою. Как отмечал сам Маршалл [Marshall 1947: 60–61], среди меньшинства солдат, в сражениях использующих оружие по назначению, часто оказываются бойцы, которые в иных условиях не подчиняются дисциплине, демонстрируют плохие результаты во время строевой подготовки в казармах и часто попадают на гауптвахту за нарушение субординации. Иными словами, представляется вероятным, что даже в ту эпоху, когда огонь велся массовыми боевыми порядками, учения на плацу в действительности были не средством обеспечения боевой эффективности войск, а в значительной степени ритуалом дисциплины в мирное время, символической попыткой продемонстрировать образ армии, который производил бы впечатление на посторонних лиц, а по сути, и на самих военных. Маршировка и муштра позволяли бросать солдат в бой, но такими методами из них нельзя было сделать эффективных бойцов. Тем не менее эти методы сохраняются в качестве ритуала инициации для новобранцев и выступают символическим маркером, отделяющим солдат от гражданских лиц даже в ту эпоху, когда они утратили актуальность в боевых условиях.

Более высокий показатель ведения огня в бою (а в истории войн в целом – более частое применение оружия по назначению) является производным от ряда условий, многие из которых сведены воедино Дейвом Гроссманом [Grossman 1995]. Вот перечень этих условий:

1. Наличие оружия, которое приводится в действие группой. В качестве примера можно привести расчеты солдат, вооруженных пулеметами, базуками или реактивными гранатометами, минометами и другим оружием, когда часть группы отвечает за подачу боеприпасов или осуществляет вспомогательные действия.

2. Значительная удаленность от противника. Высокая скорострельность характерна не только для артиллерийских орудий, но и для снайперов, ведущих огонь на большом расстоянии с использованием оптических прицелов. Напротив, пехотинцы, стреляющие в ближнем бою, имеют низкие огневые показатели, а в рукопашных схватках огнестрельное оружие используется очень редко.

3. Более жесткая иерархия командования, предполагающая, что в бою присутствуют вышестоящие командиры, которые непосредственно приказывают солдатам стрелять. Этого было легче добиться в массовых боевых порядках и в очень маленьких группах, но в современных условиях рассредоточенного поля боя это относительно сложная задача.

4. Подготовка солдат в психологически реалистичных условиях. Вместо учений на плацу и стрельбы по мишеням требуется имитация хаоса и напряженности боевых условий с выполнением упражнений, формирующих автоматический рефлекс: при внезапно возникающих угрозах – стреляй!

Все описанное представляет собой способы противодействия напряженности/страху насильственной конфронтации. Оружие коллективного использования основано на солидарности на самом минимальном микроуровне: эффективный боевой расчет представляет собой группу, в которой солдаты больше обращают внимание друг на друга, чем на противника. Таким образом, важность подобного оружия заключается не столько в его особых технических характеристиках, сколько в том, что оно способствует атмосфере солидарности. Имеются отдельные свидетельства того, что само по себе начало стрельбы из такого оружия выступает в качестве катализатора, а по мере продолжения боя обслуживающие его солдаты переключаются с использования одного оружия на другое11. Помимо и сверх той огневой мощи, которую обеспечивает оружие коллективного использования, оно способствует тому, что солдаты включаются в ритуал взаимодействия друг с другом: их тела вовлекаются в коллективное действие и общий ритм. Точно так же как в ритуалах, где отсутствует конфликт, эмоциональная вовлеченность и взаимная концентрация внимания формируют герметичную оболочку локальной солидарности и эмоциональной энергии, уверенности и воодушевления, позволяющих продолжать огонь даже тогда, когда остальные солдаты поддались изнуряющей напряженности боя.

Подобные ритуалы могут целенаправленно внушаться в процессе подготовки солдат. Например, при обучении солдат британской армии на рубеже XXI века особое внимание уделялось тому, чтобы во время боя поддерживалась непрерывная цепочка коммуникации – при помощи голоса или заранее условленных жестов – от одного человека к другому, что позволяет использовать социальную сплоченность для обеспечения надлежащей огневой мощи [King 2005]. Солдат пехотных отделений обучали перемещениям и стрельбе в чередующемся ритме друг с другом, в результате чего индивидуальное оружие превращается в групповое.

Удаленность от противника отключает именно те сигналы, которые вызывают страх в условиях конфронтации. Наименее же эффективным инструментом, вероятно, является использование командных полномочий без каких-либо иных средств. При помощи подобных распоряжений можно восстановить внимание группы – известны многочисленные случаи, когда командирам, отдававшим жесткие приказы, удавалось быстро останавливать паническое отступление, и наоборот, когда отступающие бойцы поддавались неудержимому страху, если командиры проявляли нерешительность или сами были в панике [Holmes 1985]. Наконец, обучение в реалистичных боевых условиях внедрялось в различных армиях исходя из сознательного стремления выработать у солдат автоматический навык ответной стрельбы в конфронтационных ситуациях.

Однако эффективность самих этих условий варьируется: групповая солидарность может находиться на высоком уровне, но вместо того, чтобы способствовать ведению огня, она способна побуждать солдат к сопротивлению или игнорированию приказов вышестоящего командования. К этому следует добавить еще один – пятый – источник вариативности: даже при всех перечисленных условиях основная часть активных боевых действий ведется меньшинством солдат. Теоретическая проблема состоит в том, чтобы объяснить особенности распределения этих людей, то есть прийти к более глубокому пониманию того, каким образом происходит разрешение ситуации страха и напряженности, когда появляются меньшинство, которому удается оседлать волну страха, и большинство, которое она увлекает за собой.

Низкий уровень боевых навыков

Вне зависимости от того, стреляют ли солдаты из своего оружия либо используют его каким-то иным способом, они в любом случае не производят впечатление людей, демонстрирующих значительную эффективность в обращении с оружием. Высокая доля тех, кто ведет огонь в бою, не тождественна высокой результативности поражения цели. Поэтому доля солдат, которые обращаются с оружием эффективно, может составлять гораздо меньше 15–25%, причем даже если доля тех, кто стреляет, равна 80% и более, как это было зафиксировано во время войны во Вьетнаме, результативность стрельбы на деле оказывается не выше, чем в предшествующих войнах.

В эпоху, когда основным огнестрельным оружием пехоты был мушкет, точность его стрельбы оценивалась современниками в диапазоне от одного попадания на пятьсот выстрелов до одного попадания на две-три тысячи выстрелов; согласно данным сегодняшних реконструкций, точность стрельбы в тот период составляла максимум 5%. При стрельбе на большие расстояния гладкоствольные мушкеты не отличались высокой точностью. Вместе с тем в прусской армии в конце 1700‑х годов при стрельбе по мишеням, имитировавшим размеры боевого порядка неприятеля, отмечалось «40% попаданий с расстояния в 150 ярдов и 60% попаданий с расстояния в 75 ярдов». Правда, в бою при стрельбе с очень близкого расстояния в 30 ярдов точность попаданий у солдат прусской армии составляла менее 3% [Grossman 1995: 10; Keegan, Holmes 1985]. Пиковый уровень точности мог быть несколько выше. Например, элитное подразделение британских пехотных снайперов в одном из сражений времен Наполеоновских войн при стрельбе залпами выпустило 1890 пуль, выведя из строя 430 солдат противника, что составляет около 23% попаданий; эти стрелки занимали стационарную позицию, отражая атаку французов, и вели залповый огонь с расстояния от 30 до 115 ярдов [Holmes 1985: 167–168]. Однако это был исключительный случай. В эпоху Наполеоновских войн и Гражданской войны в США при стрельбе по открытому боевому порядку, как правило, с близкого расстояния в 30 ярдов пули в большинстве случаев поражали «только одного или двух человек в минуту» при численности подразделения от двух сотен до тысячи стрелков. Как отмечает Патрик Гриффит [Griffith 1989], «потери росли не из‑за того, что огонь был чрезвычайно смертоносным, а потому, что сражения продолжались очень долго».

Казнозарядные винтовки конца XIX века представляли собой технически более совершенное оружие, однако их основной эффект заключался в увеличении количества выстрелов за единицу времени, а не в повышении доли точных попаданий. В одном из сражений франко-прусской войны 1870 года немцы сделали 80 тысяч выстрелов, поразив 400 французов, а те выпустили 48 тысяч пуль, поразив 404 немца, – таким образом, точность стрельбы составила одно попадание на 200 выстрелов и одно попадание на 119 выстрелов соответственно. Американские войска в одном сражении с индейцами равнин на западе США в 1876 году израсходовали 252 пули на каждого убитого противника. Коэффициент попадания увеличивался при обилии легких мишеней на очень близкой дистанции, не требующей прицеливания, однако это не обеспечивало высокой надежности. В Южной Африке в 1879 году одно британское подразделение из 140 человек было почти сокрушено тремя тысячами зулусов, израсходовав при отражении атаки более 20 тысяч патронов, однако показатель потерь среди зулусов составил в лучшем случае один человек на 13 британских выстрелов12. В сражениях Первой мировой войны, в которых огонь велся преимущественно из винтовок, типичный коэффициент попадания составлял один человек на 27 выстрелов. А во время войны во Вьетнаме, где у американских солдат имелось автоматическое оружие, на одного убитого противника, согласно существующим оценкам, пришлось порядка 50 тысяч пуль [Grossman 1995: 9–12; Holmes 1985: 167–172]. Одной из почти что ритуальных процедур была ситуация, получившая название «момент икс» (mad moment), когда какое-нибудь подразделение занимало боевую позицию, после чего солдаты разряжали свое оружие, стреляя во все стороны по ее периметру [Daughterty, Mattson 2001: 116–117]. Одним словом, несмотря на усовершенствование оружия, общая эффективность его использования оставалась низкой – более совершенное оружие лишь позволяло вести больше беспорядочной и неточной стрельбы13. Более половины солдат, участвовавших во Второй мировой войне, выражали уверенность, что так никого и не убили [Holmes 1985: 376]. Эта оценка, несомненно, справедлива – большинство из тех, кто утверждал, что убивал других людей, на деле, скорее всего, преувеличивали.

Высокую точность стрельбы в бою демонстрировали немногие – прежде всего снайперы. Однако они составляют очень небольшую часть солдат, а сверхметкая стрельба в исполнении отдельных лиц не является основным источником боевых потерь. В современных войнах потери наносит прежде всего артиллерия, стреляющая с большого расстояния. В эпоху мушкетов, когда были распространены строевые боевые порядки, более 50% потерь, как правило, наносили пушки, расположенные поблизости от линии боестолкновения. Наиболее успешные военачальники, включая шведского короля Густава Адольфа в XVII веке и Наполеона на рубеже XIX века, уделяли особое внимание небольшим мобильным полевым орудиям, которые распределялись по боевым подразделениям и могли поражать противника с близкого расстояния, в особенности с помощью картечи, эффективность которой напоминала пулеметный огонь [Grossman 1995: 11, 154]. Во время Первой мировой войны действия артиллерии стали причиной почти 60% потерь у британцев, тогда как потери от пуль составили около 40%, а во Второй мировой войне на артиллерию и авиабомбы пришлось около 75% потерь – доля потерь от пуль составила менее 10%. Во время Корейской войны артиллерийские орудия и минометы причинили около 60% потерь американской армии, а на потери от стрелкового оружия пришлось 3% погибших и 27% раненых [Holmes 1985: 210]. Это не означает, что артиллерия благодаря своей огневой мощи является особо экономичным видом оружия. Например, в один из дней 1916 года британцы выпустили 224 тысячи снарядов, убив шесть тысяч немцев, то есть одно точное попадание пришлось на 37 выпущенных снарядов. На Западном фронте Первой мировой войны абсолютные показатели артиллерийского огня достигли пиковых значений, но сопоставимые соотношения между количеством выпущенных снарядов и понесенных противником потерь можно обнаружить и для Второй мировой войны и менее масштабных войн конца ХX века [Holmes 1985: 170–171].

Как следует интерпретировать эту закономерность? Как показывает Дейв Гроссман, артиллерия достигает более высокого уровня огневой активности, чем стрелки и в целом подразделения на линии фронта, а уровень ее эффективности повышается благодаря приличной удаленности от противника, в особенности из‑за отсутствия возможности лично видеть тех, кого вы пытаетесь убить. Кроме того, артиллерия представляет собой оружие, которое приводится в действие группой людей: локальная солидарность малой группы и эмоциональная вовлеченность помогают артиллеристам заниматься своим делом, поддерживая постоянный темп стрельбы. Таким образом, артиллерия преодолевает описанную Маршаллом проблему низкого уровня ведения огня. Но даже в этом случае высокий темп стрельбы не тождествен столь же высокой точности. В тумане сражения14 артиллерия часто промахивается, и даже когда снаряды попадают в цель, солдаты противника зачастую находятся под прикрытием оборонительных позиций. Сражение есть нечто по определению неэффективное – причем во всех смыслах сразу. Оружие дальнего действия стало играть более важную роль в причинении потерь главным образом потому, что логистика военных действий улучшилась настолько, что появилась возможность вводить в бой огромные резервы огневой мощи и поддерживать огонь достаточно долгое время, чтобы потери росли даже при низких показателях эффективности стрельбы. На близких расстояниях и при индивидуальном применении стрелкового оружия напряженность/страх боя почти полностью обессиливают солдата – на более значительных дистанциях напряженность/страх удается преодолеть, но нечто похожее на них в той или иной степени сохраняется. До тех пор пока обе стороны продолжают бой, потери происходят благодаря тому, что эффективность огня остается на систематически низком уровне, а не в какой-то острый момент тотального разгрома15.

Дружественный огонь и попадания по случайным целям

Все имеющиеся свидетельства указывают на то, что сражения происходят в условиях напряженности и страха. Большинство их участников, находящихся в непосредственной близости от противника, предпринимают немного агрессивных действий или не предпринимают их вовсе. Однако в ситуациях, когда солдаты испытывают давление сильного организационного контроля или получают поддержку со стороны связей в малых группах, они начинают стрелять, а небольшая часть бойцов энергично включается в сражение. Но большинство из тех, кто ведет огонь – как неохотно, так и с воодушевлением, – демонстрируют в этом деле полное отсутствие мастерства, зачастую беспорядочно стреляя вокруг себя. В результате не приходится удивляться тому, что участники сражений нередко попадают в собственных товарищей – в конце ХX века это явление получило широкую известность под названием «дружественный огонь» (friendly fire), то есть огонь со стороны своих, а не противника.

Похоже, что дружественный огонь имел место в любых армиях любых исторических периодов, да и вообще в любых боевых ситуациях. В эпоху массовых боевых порядков, когда на солдата оказывалось большее организационное давление, с тем чтобы заставить его стрелять, участники подразделений, направлявшихся в бой, могли стрелять по сторонам из ружей, передавая друг другу возбужденное состояние. Один французский офицер XIX века утверждал, что солдаты «пьянели от ружейного огня», а у Ардана дю Пика, а также у ряда немецких офицеров есть описания того, как солдаты стреляли от бедра, не целясь, и в основном беспорядочно палили в воздух [Holmes 1985: 173]. Эта паническая стрельба, или нервная стрельба, как называли ее военные авторы XIX века, как правило, происходит на таком расстоянии от противника, что солдаты просто растрачивают боеприпасы впустую вопреки «огневой дисциплине», которой требовали от них командиры. Этот коллективный настрой солдат, вступающих в бой, было бы уместно определить как символический аспект сражения. По сути, солдаты совершают хвалебный жест, совершаемый на психологически безопасном расстоянии, на значительном удалении от реального противостояния, когда огонь становится значительно сильнее16. Таким образом, они в определенной степени преодолевают «проблему Маршалла», но не проблему неумелых действий, а заодно создают другую проблему – склонность к нанесению ранений друг другу. «Согласно оценкам маршала Сен-Сира, четверть своих потерь французская пехота во времена Наполеоновских войн понесла из‑за того, что в солдат в передней шеренге случайно стреляли те, кто находился позади них» [Holmes 1985: 173].

Несмотря на то что построение в плотно сомкнутый боевой порядок специально отрабатывалось во время учений и отчасти действительно предназначалось для того, чтобы не допустить стрельбу внутри собственных рядов, с началом сражения эта дисциплина, как правило, распадалась17. Аналогичные проблемы, судя по всему, преследовали и более древние боевые порядки типа фаланги: она могла сохранять видимость организованной угрозы, пока воины держали длинные копья, вытянутые далеко вперед, но когда они вступали в ближний бой и начинали размахивать мечами и булавами, эти действия не только зачастую оказывались неэффективными против неприятеля, но и наверняка наносили раны своим. Среди наиболее известных жертв подобных инцидентов был персидский царь Камбиз, который в 522 году до н. э. ранил себя собственным мечом18 [Holmes 1985: 190]. То же самое происходит и в наше время. Например, в 1936 году наиболее популярный лидер анархистов времен гражданской войны в Испании Буэнавентура Дуррути был убит своим спутником, чей пистолет-пулемет зацепился за дверцу автомобиля [Beevor 1999: 200].