Полная версия

Полная версияПозитивные изменения. Образование. Школа будущего. Тематический выпуск, 2022 / Positive changes. Education. The school of the future. Special issue, 2022

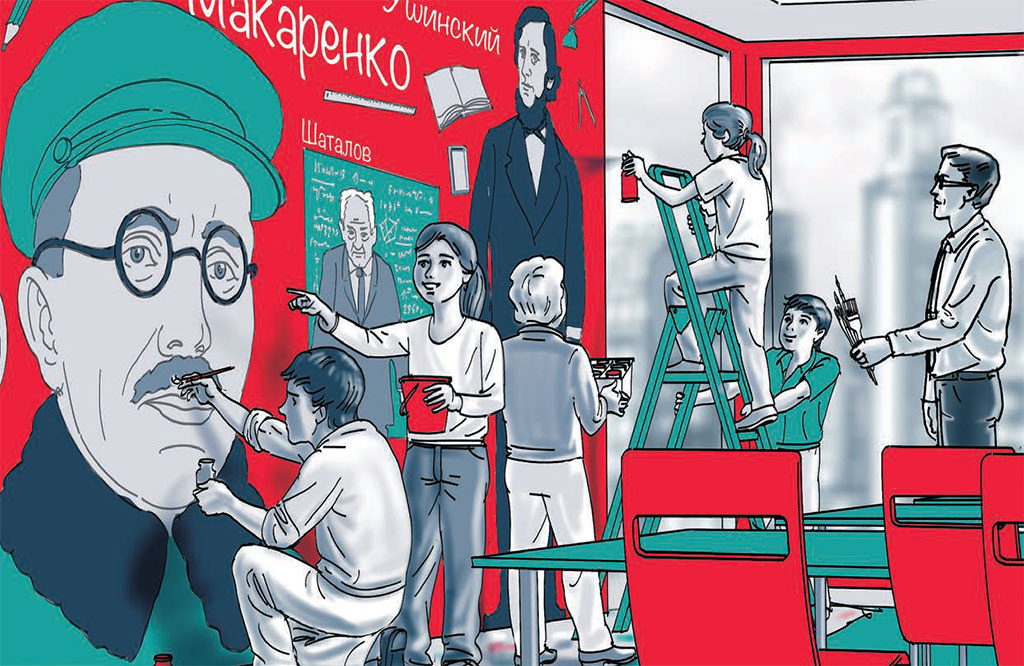

Макаренко превращает школу для беспризорников не в тюрьму, а делает школу частью жизни. И это очень важно! Потому что в XXI веке оторванность школ от реального мира – одна из главных проблем образования. Антон Семенович старается сделать так, чтобы его ученики выходили из школы, узнавали мир, в котором живут, видели реальные его проблемы. Этот подход будет прямо противоречить тому, что будет происходить со школьным образованием дальше – заборы, охраны, строгая дисциплина, ни шагу назад, ни, что еще хуже, ни шагу вперед.

Любопытно, что Макаренко в своих книгах не пишет о том, как преподавать математику или литературу. Его главные идеи – как создать в школе атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.

При том, что Макаренко работает с беспризорниками, в его книгах очень много о том, что воспитание и образование – это не только ответственность государства, но еще и родителей. Удивительно, но даже сейчас, спустя сто лет, дискуссия сохраняется. Можно найти людей, которые утверждают, что только государство должно брать на себя функции воспитания и образования детей.

Итак, запоминаем: коллектив и среда влияют на обучение. Демократические органы управления положительно сказываются на воспитательном и образовательном процессах. Образование должно быть максимально приближено к жизни. Воспитание и образование во многом ответственность родителей.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСледующий наш герой менее известен. Это основатель важного направления в педагогике – Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) – Генрих Альтшуллер. Кроме того, он был писателем-фантастом и очень популярным. Первое свое изобретение он сделал в 10 классе. Прошел лагеря: арестован в 1950 году, в 1954 году реабилитирован. После освобождения отношения с Советской властью складывались вполне терпимо.

Альтшуллер – еще один известный в мире наш ученый, педагог. Его теория ТРИЗ помогала превращать открытия не в случайность, а в закономерность, и была популярна в СССР. И даже в наши дни имеет много последователей во всем мире.

Запоминаем: изобретение может быть творчеством. И тому, и другому можно научить, а значит, каждого можно сделать талантливым и уникальным.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕДАГОГ СОВРЕМЕННОСТИА вот дальше будет, наверное, самый известный наш педагог, которого вполне заслуженно многие любят в нашей стране. Шалва Александрович Амонашвили – основатель гуманной педагогики.

В 70-е годы прошлого столетия он подвергался критике со стороны официального академического сообщества. Тогда ему очень помог Василий Давыдов, которого мы знаем по методике Эльконина-Давыдова. Но вот что главное: Амонашвили смог сохранить свою гуманную педагогику до наших дней. Справедливости ради, надо сказать, что единственная школа в Москве, где открыто продвигали идеи Амонашвили, закрылась лет 10 назад и другой пока нет. У Амонашвили много сторонников и последователей среди учителей и родителей, он регулярно проводит в Грузии и России семинары, встречи, образовательные школы, фестивали, конференции. Его дело живет и побеждает.

В чем главное сообщение гуманной педагогики? Ребенок – это уникальное существо, его надо холить и лелеять, беречь от зла и вести к добру. «Родители, вам повезло, у вас родился ангел, так гордитесь и берегите его – это ваш шанс», – говорит нам гуманная педагогика. До Амонашвили с таким же посланием выступал Януш Корчак. Да и много кто из признанных педагогов говорил, что детей надо любить. Звучит банально, но есть нюансы.

Уже на рубеже XX и XXI века Амонашвили реализует свою идею «гуманной школы». Прежде всего, это школа, где ребенок не боится. Вместо красной ручки – синяя, вместо «Садись» – «Спасибо, за ответ, Оленька». На уроках много эмоций: плохо ответил – «грустно», хорошо ответил – «радостно», в начальной школе нет никаких оценок. Школа Амонашвили – это школа духа. В ней много впечатлений, много слов «хорошо», «душевно», «задумчиво», «счастливо» – их используют и учителя, и ученики. В школе приятно находиться. Здесь – радостно.

Мысль о том, что дети уникальны и удивительны, была не столь очевидна в XX веке в нашей стране. Дети очень долго шли к признанию своей независимости и свободы, и до сих пор с этим большие проблемы во многих школах мира, да и в России тоже. Дети воспринимались как существа неразумные и потому требующие настойчивого внимания и всецелой заботы взрослых.

Януш Корчак, а потом и Шалва Амонашвили продвигали идею об уникальности внутреннего мира ребенка, о бережном отношении к нему. Недостаточно впихивать в ребенка знания, необходима эмоциональная поддержка и любовь к детям (к слову, сейчас приблизительно в том же направлении идет и Дима Зицер, который на каждой встрече рассказывает, что относиться к ребенку нужно как к взрослому, но маленькому).

И Корчак, и Амонашвили напоминают нам, что у ребенка есть права. Хоть он и маленький и пока мало знает, это не значит, что его нужно оскорблять, унижать, не обращать внимание на его интересы и потребности, не видеть в нем личность. Помните Макаренко с его советами школы, правами учеников, уважением между учителями и учениками? Все это и есть способ реализовать эту самую индивидуальность, уникальность, права ребенка на уважение и свободу личности.

Запоминаем: ребенок уникален и его надо беречь. В школе должна сохраняться свобода личности ребенка. Вместо страха и насилия – уважительное отношение. Когда нет страха, есть свобода.

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО И БЫСТРОВот здесь мы с вами доходим до идеи реализации свободы личности в школе, как одной из главных ценностей школы XXI века. Но прежде нужно поговорить еще об одном человеке, которого многие знают – Викторе Шаталове. Он прожил очень большую и интересную жизнь. Первые эксперименты с методами обучения он проводил еще в 50-е годы прошлого столетия. Но в советское время его открытия широко не применялись, хотя были очень эффективны.

Шаталов имел много заслуг, но я остановлюсь на самых известных.

Опорные сигналы – с помощью визуальных записей, формул и конспектов можно учиться быстрее, интереснее и эффективнее.

Дифференцированный подход к домашнему заданию (к любому заданию) – когда задание соответствует уровню ребенка. Скажем, дать сто примеров и похвалить за любой решенный пример. Опять же, важны эмоции! Ребенок должен почувствовать себя сильным, умным и красивым (помните Амонашвили?)

Запоминаем: учиться не обязательно тяжело. Можно учиться без насилия: достаточно правильно объяснить, помочь запомнить, организовать совместную учебу и ласково спросить. Индивидуальный подход – наше все.

УСПЕХИ И НЕУДАЧИТеперь перейдем к самой спорной части. Поговорим о советском образовании. Мнений про него невероятное множество. Кто-то ругает, кто-то хвалит, кто-то хочет отказаться от него совсем, а кто-то до сих пор по советским учебникам детей учит. Я выскажу свое мнение, которое вполне можно оспорить.

Педагогика не существует сама по себе. Она, как и все в обществе, зависит от процессов, которые в нем происходят. Как в Европе и Америке, так и в России развитие определялось двумя направлениями, вполне друг с другом связанными: гонка вооружения и становление общества потребления. Если в мире это было заметно по росту антивоенного движения и в творчестве Энди Уорхола, то в СССР – по количеству процессов над спекулянтами и запретом группы «Кино». Противостояние капиталистического и социалистического мира во многом определит и главные направления развития образования.

Трудно оспаривать успехи СССР в физике, математике и химии. Это лидерство, кстати, вполне сохранилось и до сих пор. Биологии повезло меньше. Пожалуй, с конца 40-х годов прошлого века страна отступила здесь сильно назад и уже не наверстала. Иными словами, те отрасли, от которых зависел военно-промышленный комплекс были однозначно успешны. Соответственно и преподавание их в школе и институтах было отточено до совершенства. Здесь напрочь отсутствовало давление идеологии (или почти отсутствовало), все понимали, что давление не лучший способ развить науку выше среднего. Неслучайно именно научная интеллигенция станет основой свободомыслия (достаточно вспомнить книги братьев Стругацких, песни и стихи Булата Окуджавы или почитать биографии Петра Капицы и Льва Ландау). Соответственно, с этими интересами страны активно развивалось направление работы с талантливыми детьми, преподавание в школе физики, химии и математики, создание физико-математических спецшкол, развитие кружков при Дворцах пионеров. Проводятся олимпиады по физике, математике, химии и астрономии (учитывая достижения всех противостоящих сторон в космонавтике). В этих отраслях-предметах как раз можно заметить то, о чем я говорил раньше: творческий подход в решении технических задач, уникальные равные и уважительные отношения между преподавателями и учениками, отсутствие страха и давления, работа над реальными делами и проблемами. Можем ли мы гордиться этими достижениями? Конечно!

Макаренко работает с беспризорниками, но в его книгах очень много о том, что воспитание и образование – это не только ответственность государства, но еще и родителей.

Совсем другое дело в гуманитарной сфере. Здесь с самого начала Советской власти существовало мощное идеологическое давление и цензура. Трудно представить себе развитие литературы или истории в рамках сильного давления и изоляции от внешнего мира. Ровно то же происходит и в школе. В самой читающей стране мира не было возможности читать и обсуждать литературу вне системы соцреализма. Даже, по сути, безопасный культуролог Юрий Лотман, автор бессмертных передач по русской истории, развивал свой структурный анализ в Тарту, а уже в Москве это казалось чем-то подцензурным.

Так же обстояли дела с историей. Вне марксистской идеологии трудно было представить любую работу историка на любую тему и про любую эпоху.

Можно ли брать в образование будущего цензуру и запреты из советского общества? Упаси Бог! Идеологические запреты и изоляция никогда не способствовали развитию науки и образования.

ПОТРЕБНОСТИ НОВОЙ ЭПОХИПомните, что Макаренко пишет в своих книгах о создании в школе атмосферы уважения, равенства, свободы? Он стирает грань между школой и жизнью, раскрывает ворота школы и пускает туда реальную жизнь. Ровно то, чего советская школа была лишена полностью (допускаю, что этого было лишено все советское общество). У нас и сейчас можно услышать, что хороший учитель – это «строгий учитель». Все это наследие советской школы, от которого нужно избавляться в первую очередь. Хорошая школа – это школа, где радостно и учителям, и ученикам. Радостно, а не страшно.

Первые попытки сделать школу другой предпримут учителя-новаторы в 90-е годы, когда противостояние систем перестанет быть определяющим. Появится запрос на изменение школы в сторону большей гуманизации, поворот в сторону индивидуального обучения. Переход от вертикальной структуры (иерархической, жесткой, властной) к структуре горизонтальной (демократической, эмоциональной, открытой). Горизонтальная структура уважает и ценит личный взгляд на проблему ученика, сплетает образование в единую систему знаний, выводит познание за рамки стен школы и открывает мир, превращающий образование в путь всей жизни.

Как во второй половине XX века развитие атомной энергии и космической промышленности дало рывок в науке и заставило пересмотреть многие приоритеты образования, так и сейчас цифровые технологии и интернет заставляют пересмотреть прежние принципы развития современных школ.

На место бунтующих физиков и лириков, инженеров-рационализаторов советской индустрии пришли хипстеры и айтишники XXI века. Вырос спрос не только на технических специалистов, но и на художников, литераторов, дизайнеров, музыкантов. Это уже не мир противостояния, это мир сотрудничества без границ, который превращается в модель интернета. Нет стран и языковых границ, информация открыта и доступна, образование можно получить в любой части света, путешествовать можно куда угодно.

ИДЕИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯКак же наше образование меняется под потребности новой эпохи? Медленно и сложно, но меняется.

Кратко остановлюсь на двух учителях, директорах, которые пробовали использовать в своих школах новые подходы и ломали все представления о педагогике того времени: Александр Тубельский и Михаил Щетинин.

Александр Тубельский. В 90-е годы XX века он становится директором «Школы самоопределения» в Москве. В ней он пытается реализовать все идеи демократического образования, которые к концу столетия становятся все популярнее. В его школе много кружков и дополнительных занятий для детей, демократические выборы, особенные отношения между учителями и учениками, много свободы для экспериментов. В коридорах школы стоят спортивные тренажеры, чтобы ученики могли на переменках заниматься спортом и просто весело лазить. Пятница – свободный день, когда нет уроков, ученики идут заниматься тем, что им любопытно, к тем учителям, которые им интересны, не важно, какой у тебя возраст и класс.

Отрасли, от которых зависел военно-промышленный комплекс, были однозначно успешны. Соответственно, и преподавание их в школе и институтах было отточено до совершенства.

Главный лозунг школы Тубельского: «В школе должно быть интересно, ребенок должен с радостью идти в школу». Обратите внимание, что для Тубельского, Амонашвили, Макаренко важны не только знания, важен эмоциональный настрой учеников, да и учителей тоже. Образование должно быть радостным! Я об этом говорил уже много раз и еще раз скажу.

В 1994 году в Краснодарском крае недалеко от поселка Текос открывается школа Михаила Щетинина. Полное название «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков». Методы Щетинина радикальны и сейчас. Об этой школе можно рассказывать много и многому учиться. Закрылась она совсем недавно – в 2019 году.

Щетинин пошел дальше всех. В его лицее не было уроков, не было классов, ученики разных возрастов учились вместе. Главным методом обучения было погружение в предмет. То есть вы учитесь непрерывно, каждый день по многу часов погружаясь только в один предмет. Уроки могли проходить где угодно, совсем не обязательно в классах. Преподаватели школы необязательно могли быть учителями, но людьми, увлеченными своим делом. Щетинин стирает все границы, убирает все, что казалось незыблемым и несменяемым: уроки, классы, учителей, представления об образовании в целом. Мне думается, это был большой прыжок в новый век образования.

НОВЫЙ ВЕК ОБРАЗОВАНИЯНачало нового века стало началом активного влияния родителей на образование. Собственно, это и было то, к чему призывали и Макаренко, и Амонашвили и другие педагоги-новаторы. И мы сейчас с увлечением слушаем лекции Димы Зицера и Людмилы Петрановской, которые, по сути, проводят те же идеи ответственности родителей за образование. Не только государство, но и родители имеют право определять образование своих детей. Монополия школы на образование заканчивается. Именно это становится причиной возрастающего интереса родителей к семейному образованию. Стали появляться семейные школы (школы, созданные родителями), демократические школы, Монтессори школы, вальдорфские школы. ТРИЗ получила признание не узкой группы специалистов, а многих преподавателей даже в государственных школах.

Обратите внимание, что для Тубельского, Амонашвили, Макаренко важны не только знания, важен эмоциональный настрой учеников, да и учителей тоже. Образование должно быть радостным!

Надо сказать, что и государственные школы понимают, что отстают от времени и ищут новые решения. Их главная сила – они могут дать фундаментальное образование по математике, физике и химии. Уточню – дать тем, кто это очень хочет взять сам. Умение готовить сильные кадры для ВПК никуда не пропало. Сейчас в перечень профессий добавили программистов. Здесь мы развиваемся очень неплохо даже на фоне всего мира. Не устарели навыки советского образования.

И в государственных школах, и частных, и семейных, и альтернативных происходит активный поиск новых путей развития образования в XXI веке. К сожалению, этот поиск не происходит быстро, образование очень консервативно и меняется медленно.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫНа мой взгляд, в ближайшее время образование будет меняться в следующих направлениях:

• В центре внимания будет ученик, его потребности и возможности. Это ученик, который взаимодействует с миром, а не противопоставляется ему. Метапредметность станет главным способом обучения (здравствуйте, Антон Макаренко, Виктор Шаталов и Михаил Щетинин).

• Образование не будет держаться в рамках школы, класса, возраста. Школой станет весь мир (Михаил Щетинин, Александр Тубельский).

• Главным мотивом учиться будет интерес, а не страх. Положительные эмоции будут основой обучения. Если ребенок приходит домой из школы радостным, значит это хорошая школа (Шалва Амонашвили, Антон Макаренко, Александр Тубельский).

• Вместо скучного заучивания и зубрежки придет эффективное запоминание, творческий подход к решению задач, проектная работа (Генрих Альтшулер, Виктор Шаталов).

• Главной проблемой образования XXI века станет необходимость сочетать сильное научное мировоззрение с творческими подходами и педагогикой неопределенности и спонтанности. Это союз советской научной школы, подготовки кадров, творческого подхода и демократической структуры образования, как бы они ни казались несовместимыми сейчас.

P. S. К сожалению, литературы и исследовательских работ, анализирующих опыт советских педагогов-новаторов не слишком много. Эта тема только на заре своего изучения. Те факты, о которых я писал, были во многом взяты из семинаров и личных встреч, разговоров с директорами, учителями и учениками школ, а также последователями педагогов-новаторов. Приведу несколько книг, которые имеют отношение к теме и которые я использовал при подготовке статьи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ1. Александрова, Е. А. (2017) Культурология. История идей и их воплощение.

Москва: Форум, ИНФРА-М.

2. Амонашвили, Ш. (2017). Как любить детей. Опыт самоанализа. Москва: Свет.

3. Амонашвили, Ш. (2014). Педагогические притчи. Москва: Амрита.

4. Аникеева, Н. (2020). Главное о воспитании ребенка. М. Монтессори, Я. Корчак, Л. Выготский, А. Макаренко, Э. Эриксон. Москва: Питер.

5. Соловейчик, С. (2018). Педагогика для всех. Москва: АСТ.

6. Тубельский, А. (2012). Школа будущего, построенная вместе с детьми. Москва: Первое сентября.

Humane Pedagogy 2.0: From Anton Makarenko to Lyudmila Petranovskaya and Dima Zitser

Alexey Semyonichev

DOI 10.55140/2782–5817–2022–2-S1–30–39

Close-to-life education, personalized approach to the child, having fun while learning instead of being scared to go to school – these are just a few ideas of humane pedagogy. Alexey Semyonichev, alternative education researcher, discusses how humane pedagogy can help build the education of the future.

Alexey Semyonichev

Founder of the "Alternative Education in Russia" project, author of books on family education, writer, publicist

What do I see the pedagogy of the future like? Humane. I believe that the education of the 21st century will be largely based on the ideas of Anton Makarenko, Janusz Korczak, Genrikh Altshuller, Shalva Amonashvili and other innovative teachers. I will try to outline in general terms and name the main directions education will follow in the near future.

AN INNOVATOR AND A DEMOCRATLet’s start with the well-known, yet little-read Anton Makarenko. Everyone heard the name at least once. He opened a school for homeless children, ran it for a long time, wrote many books based on the experience of his school and personal reflections.

In 1921, in the first year of the school’s existence, it was named after Maxim Gorky. In 1927, Makarenko joined the Dzerzhinsky Labor Commune. In the same year, Nadezhda Krupskaya criticized his approach to the education of homeless children. Admittedly, many of our teachers, who supported reforms in education, did not have particularly good relations with the state, as we will see later. But gradually they managed to get along with the authorities.

Makarenko, for one, would make peace with Krupskaya later, and would happily deliver lectures, write books, and live in the famous Writers’ House in Lavrushinsky Lane, Moscow. His ideas received development, and other commune schools began to open in the USSR. The most renowned of them, the Bolshevo Labor Commune named after Genrikh Yagoda, worked near Moscow.

In 1939, at the age of 51, Makarenko died of a heart attack while on a train. The legacy he left is so important that even now, a hundred years later, he is considered one of the most prominent teachers of the 20th century.

Curiously, Makarenko never wrote in his books about how to teach mathematics or literature. His main ideas were how to create an atmosphere of cooperation and mutual understanding between teachers and students at school. It is a great challenge, but with homeless children, the task becomes even more challenging. Makarenko talks about things that sound terribly strange for the Soviet government – about self-governance, about fair elections (the school had a governing board elected by voting), about the need to listen to the students’ opinions. Through these generally simple mechanisms, a scenario is created when school becomes not only a place for a child to gain knowledge, but also a place of emotional well-being, where the child could fulfill oneself. It is interesting that, according to Makarenko, teachers are not dictators who exercise their right of the strongest, but rather people you can and should negotiate and argue with. Makarenko says that the environment, the positive atmosphere at school, the team (for him this is the most important thing) influence the child’s education and upbringing.

Makarenko’s students mastered many specialties. School workshops made products which were in high demand in the country. They even made photo cameras. This is an important point: it’s not just making something to present it to parents later so they would feel good; not just banging things with a hammer at arts and crafts lessons. It’s actual work that brings real benefits and motivates us to refine ourselves.

Makarenko does not turn a school for homeless children into a prison but makes the school a part of life. And it is very important. Because in the 21st century, the isolation of schools from the real world is one of the biggest problems in education. Makarenko tries to make sure that his students, when leaving school, get to know the world they live in, see its real problems. This approach directly contradicts what will happen to school education afterwards – fences, guards, strict discipline, no step back, or, even worse, no step forward.

Curiously, Makarenko never wrote in his books about how to teach mathematics or literature. His main ideas were how to create an atmosphere of cooperation and mutual understanding.

While Makarenko works with homeless children, his books contain a lot about the fact that upbringing and education are not only the responsibility of the state, but also of parents. Surprisingly, even now, after a hundred years, the discussion persists. Some people argue that the state should be the one to bring up and educate children.

So, to sum it up: the team and the environment affect learning. Democratic governing bodies have a positive effect on educational and upbringing processes. Education should be as close to real life as possible. Upbringing and education are largely the responsibility of parents.

THE INVENTORGenrikh Altshuller, the founder of the Theory of Inventive Problem Solving (TIPS), an important direction in pedagogy, is less known to the public, though he gained popularity as a science fiction writer. He made his first invention when he was in the 10th grade. He served time in labor camps: arrested in 1950, rehabilitated in 1954. After his release from prison, his relations with the Soviet government developed quite tolerably.

Altshuller is among Soviet scientists and teachers known outside Russia. His TIPS helped turn discoveries into regularities instead of treating them as random variables and was popular in the USSR. Even today, the theory has many followers all over the world.