Полная версия:

Смерть, идущая по следу… Попытка историко-криминалистической реконструкции обстоятельств гибели группы свердловских туристов на Северном Урале в феврале 1959 г. Главы 23—36

Вернёмся, впрочем, к французам. Не лишена интереса кадровая политика, избранная французскими разведчиками. В отличие от американских коллег они предпочитали вербовать для работы в СССР не этнических русских (и не славян из Советского Союза), а сербов, которым легко было выдавать себя за представителей какой-либо кавказской народности. Это позволяло объяснить акцент и незнание некоторых реалий советской жизни. Кроме того, выходца из какой-нибудь карабахской глухомани было труднее проверить – в общем, идея с использованием сербов была совсем неплоха, хотя, разумеется, и имела некоторые изъяны (таких людей было легче запомнить, они привлекали к себе больше внимание и пр.).

Об эффективности программы «Minos» судить очень сложно – сведения о ней фрагментарны и трудно проверяемы. Считается, что французская разведка действовала не очень успешно, в том числе и потому, что руководитель программы полковник Бисто являлся «двойным агентом», перевербованным румынской разведкой. Так ли это было на самом деле, сказать невозможно – подобного рода сведения могут распускаться умышленно как раз для того, чтобы замаскировать достигнутые успехи. Во всяком случае, Франсуа Бисто успешно продолжал служить в SDESE вплоть до 1972 г., когда ушёл на пенсию с должности заведующего архивом. Важность этой должности не следует недооценивать – руководитель архива любой спецслужбы получает доступ к огромному массиву служебной документации, которую можно считать устаревшей лишь весьма условно. Сотрудников, чья надёжность вызывает сомнения, на такие должности не ставят. Бисто умер естественной смертью в 1981 г. и официально никогда не обвинялся в «двойной игре».

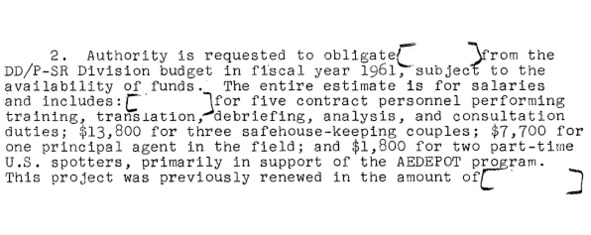

Как долго продолжались операции по нелегальной заброске агентуры в стратегический тыл Советского Союза? Из рассекреченных документов CIA нам совершенно точно известно, что такого рода действия продолжались в середине 1960 года и планировались на следующий год [т.е. до середины 1961 г.]. В тексте приведён фрагмент запроса на продолжение финансирования «программы поддержки» операций по инфильтрации агентуры в глубинные районы СССР. Документ датирован 23 июня 1960 года, запрашиваемое финансирование должно было быть открыто уже 1 июля 1960 года на период до 30 июня 1961 года.

В рамках этой «программы поддержки» предстояло отобрать и подготовить 24 агента, кроме того, задействованные в ней сотрудники разведки должны были привлекаться к переподготовке («повторному обучению») слушателей 6 предыдущих выпусков.

Запрос продолжения финансирования «программы поддержки» операций по агентурному проникновению на территорию Советского Союза на период с 1 июля 1960 года по 30 июня 1961 года. В приведенном фрагменте скрыты размеры запрашиваемых сумм. Документ датирован 23 июня 1960 года.

Указывалось, что в течение года возможна потеря одного или нескольких инструкторов – это означало, что они будут преподавать потенциально опасные дисциплины [минно-взрывное дело, в т.ч. с использованием мин-ловушек; экстремальное вождение; экстремальную парашютную подготовку (десантирование с малых высот, в горной местности, на ледники, на водную поверхность и пр.)]. В рамках программы планировалось задействовать 3 пары сотрудников, обеспечивающих слушателей «безопасным жильём» (конспиративными квартирами) – эта деталь указывает на то, что слушателям предстояло проходить подготовку не только на закрытых территориях военных баз, но и в городской среде, среди обычных людей. Очевидно, это требовалось для выработки практических навыков оперативной работы – ведения скрытого наблюдения, использования тайников, выявления подозрительной деятельности и тому подобного.

На этом, пожалуй, можно закончить затянувшийся экскурс в историю тайных разведывательных операций США и стран НАТО на территории СССР, связанных с заброской агентуры в глубинные районы страны, и резюмировать сказанное:

1. В 1950-х гг. осуществлялась массированная нелегальная заброска в СССР подготовленных на Западе агентов для проведения тайных операций разного рода – как диверсионно-подрывных (сепаратистские движения на Украине и в Прибалтике), так и узко разведывательных. Речь идет о сотнях, если не тысячах лиц, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Европы и США.

2. На территории стран Западной Европы находилось по меньшей мере 6 разведывательных школ Министерства обороны США, осуществлявших подготовку агентов для глубинной разведки стратегических объектов СССР, прежде всего связанных с ядерным циклом («транзитные» агенты). Расположение упомянутых шести школ известно, некоторые из их выпускников были задержаны на территории СССР после нелегальной заброски. Общее число подготовленных этими школами агентов в данный момент неизвестно, но оценка в 1—2 тыс. человек в период 1951—1960 гг. представляется вполне достоверной (из расчета продолжительности цикла обучения 20—25 слушателей на протяжении года в каждой из 6 или 7 разведывательных школ на территории ФРГ, хотя на самом деле курс подготовки был несколько короче и выпускников, соответственно, эти школы готовили явно больше).

3. Советские атомные производства на Урале и в Западной Сибири находились в фокусе внимания американской военной разведки, о чём красноречиво свидетельствуют сведения об этих объектах, неоднократно озвученные на слушаниях в Объединенном Комитете по атомной энергии Конгресса Соединенных Штатов на протяжении 1950-х гг. С большой долей уверенности можно утверждать, что в те годы американское разведывательное сообщество не располагало источниками информации в высшем государственном и политическом руководстве СССР или среди технических специалистов высокого уровня допуска к гостайне (информированности). Сведения, получаемые американцами, носили во многом неполный, фрагментарный характер. «Транзитные» агенты и добываемые ими образцы являлись основным источником информации об объектах атомной промышленности Советского Союза. Для мониторинга ситуации на объектах советского атомного комплекса и выявления динамики их производительности американской разведке требовалось осуществлять периодический сбор биологических и минеральных образцов из их ближайших окрестностей, для чего засылка «транзитных» агентов была поставлена на поток, т. е. носила регулярный характер.

4. Заброска «транзитных» разведчиков осуществлялась с разных направлений и разными способами, порой за многие тысячи километров от интересующего объекта. Задания, поручаемые агентам, предполагали их самостоятельное выдвижение в район разведки, для чего «транзитёры» располагали необходимыми денежными средствами и достоверными документами (командировочными предписаниями, справками об освобождении из мест заключения, удостоверениями сотрудников правоохранительных органов и т. п.). В зависимости от конкретной ситуации они могли выдавать себя за самых разных людей – от освобожденных уголовников и геологов до офицеров госбезопасности и фельдкурьеров, сопровождающих секретную почту.

5. «Транзитёры», забрасываемые западными спецслужбами на территорию СССР, были ориентированы на выполнение заданий любой ценой, для чего получали оружие и химические средства широкого спектра действия и для их применения проходили специальную подготовку. Созданная полковником американской военной разведки Пашковским система отбора и подготовки кандидатов была ориентирована на жёстких, бескомпромиссных антикоммунистов, членов эмигрантской партии Народно-Трудовой cоюз. Психологические установки Пашковского, не раз рисковавшего собою в годы Второй мировой войны, определённым образом редуцировались, передавались его сотрудникам, формируя из них людей, лишенных моральных и этических ограничений, психологически готовых к крайнему риску, нацеленных на достижение поставленной задачи любыми средствами. Подавляющее большинство американских агентов было настроено резко антисоветски и считало, что НТС, членами которого они являлись, ведёт войну против коммунизма. Хотя советская пропаганда усиленно насаждала образ «раскаявшегося эмигранта», стремящегося вернуться на Родину, на самом деле этот агитационный жупел имел мало общего с реальностью.

Значительная часть пойманных «транзитных» агентов, несмотря на крайне жесткие методы воздействия, применявшиеся к ним во время следствия, решительно отказывалась от сотрудничества с КГБ и не просила о помиловании. Например, из упомянутых в этом исследовании восьми «транзитёров», заброшенных в СССР и пойманных в середине 1955 г., расстреляны были три.

6. В 1956 г. и в последующие годы (после успеха операции «home run») разведки стран НАТО получили подтверждение незащищенности территории СССР с северного направления. Полёты скоростных самолётов-разведчиков «стратоджет» из Туле (Гренландия), Брайс-Нортон (Великобритания) и Фэрбэнкса (Аляска) в глубь территории СССР через побережье Северного Ледовитого океана стали весьма активны. Так продолжалось вплоть до середины 1960 г., пока советский летчик-истребитель капитан Василий Поляков на перехватчике МиГ-19 не уничтожил RB-47 в районе м. Канин Нос (случилось это 1 июля 1960 г.). Десантирование «транзитёров» в горах Северного Урала позволяло резко сократить время, потребное для выдвижения к объектам разведки на Южном Урале и в Западной Сибири, не снижая при этом скрытности проводимой операции. В условиях лесной и практически безлюдной местности, при десантировании в темное время суток, высадка «транзитеров» не могла быть обнаружена ни местными жителями, ни представителями органов власти. Наличие трудно проверяемых документов, оружия, значительных денежных средств, а также полученная агентами специальная подготовка позволяли им не опасаться случайных встреч и сводили риск разоблачения практически к нулю.

Понятно, что случайная встреча группы Игоря Дятлова с заброшенными американскими разведчиками ничем последним не грозила. В самом деле, разведчики имели типажи, полностью соответствовавшие времени и месту, они были отлично легендированы, и в ходе простого разговора обнаружить нестыковки в их рассказах было совершенно невозможно. Какую опасность для них таила случайная встреча с группой туристов? Да никакую, нулевую… Это, в общем-то, очевидно.

Однако вся очевидность исчезает, как только мы вспомним про радиоактивную одежду. В обычном походе ее не должно было быть. Еще раз напомним, что в то время контроль за оборотом расщепляющихся материалов относился к компетенции КГБ, попытка сохранить одежду с радиоактивной пылью могла расцениваться как попытка обмана органов госбезопасности.

Можно ли предположить, что одежда с радиоактивной пылью была связана с Георгием Кривонищенко и появилась у него вследствие работы последнего в «атомном городе»? В принципе, предположение логичное, лежащее, так сказать, на поверхности. Существуют лишь несколько «но», о которых необходимо упомянуть в этой связи.

Во-первых, после так называемого «кыштымского взрыва», вследствие которого в ближайших окрестностях Челябинска-40 в сентябре 1957 г. произошел выброс в атмосферу значительного количества радиоактивных отходов, имело место сильное (хотя и весьма неравномерное) заражение самого города, его улиц и зданий. В конце сентября и в октябре 1957 г. в Челябинске-40 были проведены дезактивационные работы, сопоставимые по своим масштабам с теми, что имели место почти через 40 лет в прилегающих к Чернобылю районах. Посты дозиметрического контроля проводили тотальные замеры радиоактивного фона по всему городу и окрестностям. Проверке подвергались в том числе и жилые помещения. В те дни и месяцы этот город стал, наверное, самым чистым городом Советского Союза – перед подъездами жилых домов были смонтированы специальные мойки для обуви в проточной воде, чтобы люди, входящие с улицы, могли смыть уличную пыль. Её, кстати, почти и не было – город буквально «вылизывался» военнослужащими, пыль той осенью по несколько раз смывали с крыш, фасадов и карнизов всех зданий. В городе был заменен асфальт. Что особенно важно для нашего повествования – дозиметрическому контролю подвергались личные вещи, одежда и обувь жителей города. Да-да, буквально так, передвижные посты обходили квартиры, общежития, магазины, школы, склады и проверяли подряд все предметы. Никто в то время не мог запретить или ограничить действия дозиметристов. «Грязные» предметы изымались, должным образом актировались, и их владелец мог получить материальную компенсацию за изъятое (утраченное) имущество. Таким образом, Георгий Кривонищенко не имел никаких оснований дорожить радиоактивным свитером или шароварами – сдав их «по акту» в службу дозиметрического контроля, он не только гарантированно укреплял свое здоровье, но и получал за это денежную компенсацию.

Во-вторых, совершенно непонятно, какую пользу могла принести Георгию Кривонищенко попытка скрыть «грязную» одежду в случае её успеха. Во имя чего он должен был всё это делать? Очевидного с бытовой, или, говоря иначе, повседневной, точки зрения ответа просто нет. Какими бы хорошим ни были свитер или штаны, они не стоили риска заработать лейкемию или саркому Капоши, а значит, путь у этих вещей мог быть один – в мусорное ведро. А отнюдь не в поход на Отортен, где эти вещи, возможно, Георгию пришлось бы носить на себе пару недель, а то и больше. Не надо упускать из вида и другой, весьма деликатный, но понятный любому мужчине аспект – Георгию Кривонищенко в 1959 г. шёл всего лишь двадцать четвертый год (он родился 7 февраля 1935 г.), а это ведь самое время мужской силы! О том, что радиоактивность угнетает половую функцию, тогда уже прекрасно знали, и ни один разумный мужчина не нацепил бы на себя даже самый замечательный, но «грязный» свитер без свинцового фартука. Здоровье во все времена было ценнее даже самой красивой тряпки.

В-третьих, сохраненные вещи с радиоактивной пылью превращали их обладателя в потенциального изменника Родины. Если бы когда-нибудь стало известно о хранении такой одежды, то это означало бы самые серьезные последствия для её владельца. Для Георгия Кривонищенко это повлекло бы как утрату доверия по месту работы, так и утрату самой работы, причём перечень возможных неприятностей этим далеко не исчерпывался. Повторяя Жванецкого, хочется спросить: оно ему надо?

Каков же вывод из всего сказанного? Он чрезвычайно прост: в обычной ситуации, в обычном туристском походе радиоактивных вещей у членов группы Игоря Дятлова не должно было оказаться ни при каком раскладе. Однако они оказались… И это заставляет нас думать, что поход дятловцев вовсе не был обычным.

24. Понятие «контролируемой поставки» как комплексного оперативно-розыскного мероприятия органов государственной безопасности (внутренних дел)

Смеем предположить, что переноска вещей осуществлялась отнюдь не втайне от компетентных органов и не являлась преступной. Кто-то из группы туристов нес два свитера и штаны с радиоактивной пылью для передачи их в заранее обусловленном месте группе «транзитных» агентов. Передача эта предполагалась изначально, причем задолго до похода, и встреча с «транзитёрами» на склоне Холат-Сяхыл вовсе не была случайной. Запланированную КГБ операцию мы назвали бы сейчас «контролируемой поставкой», но в те годы такого понятия не существовало. Впервые это словосочетание появилось в 1988 г. в «Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». В самом широком смысле под «контролируемой поставкой» понимается метод, при котором допускаются вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления. Определение этохотя и звучит несколько коряво, зато является самым юридически корректным из всех возможных, оно взято из ст. 2 «Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности».

Операции такого рода разделяют на внешние и внутренние «контролируемые поставки» в соответствии с тем, предполагается ли в ходе их реализации пересечение государственной границы или нет. Еще одним критерием классификации может служить аутентичность «поставляемого груза» заявленному. Если в ходе операции на всех ее этапах действительно осуществляется перемещение того груза, о котором уведомлен объект проведения операции, то такую поставку называют «обычной». Если же разрабатываемый объект дезинформируется и органы охраны правопорядка производят замену груза безопасным муляжом, то говорят о «контролируемой поставке с подменой».

«Контролируемая поставка» является комплексным оперативно-розыскным мероприятием, потому что ее реализация распадается на множество элементарных (простейших) оперативных мероприятий. К ним относится, например, опрос (оперативный опрос – особое оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации путем непосредственного общения оперативного работника (либо доверенного лица) с носителем значимой информации, без раскрытия служебной принадлежности оперработника и истинной цели получения информации). Кроме того, это могут быть проверочная закупка, являющаяся самостоятельным видом оперативно-розыскных мероприятий, или установление наблюдения, возможно неоднократного, за различными лицами и объектами. Очень часто в ходе подготовки операции «контролируемой поставки» приходится решать весьма важную (и непростую) задачу оперативного внедрения штатного оперативного сотрудника (либо доверенного лица, так называемого «конфидента») в интересующую правоохранительный орган среду. Очень часто правоохранительным органам приходится заниматься организацией негласного воздействия на лиц, способных содействовать решению задач оперативно-розыскной работы, причем лица, подвергающиеся такому воздействию, не должны понимать, кто является его истинным инициатором и в чьих интересах должны приниматься те или иные действия или решения.

Важным условием проведения «контролируемой поставки» служит документирование важнейших её этапов с целью облегчения последующего уголовного судопроизводства. Подобное документирование подразумевает использование допустимых в той или иной конкретной обстановке технических средств (фотографирование, видео- и аудиозапись), сохранение и закрепление следов вовлеченных в операцию лиц (отпечатков пальцев, почерков и т. п.), вещественных улик (тары со следами перевозимого вещества, поддельных документов, печатей, оружия и т. п.).Надежное документирование противоправной деятельности в ходе операции «контролируемой поставки» является одной из основных задач организации такого рода оперативных комбинаций.

Однако сразу же подчеркнем: документирование незаконной сделки и предание суду нарушителей закона – это порой далеко не единственная задача операции «контролируемой поставки». Иногда такого рода оперативные комбинации используются для глубокого внедрения сотрудника правоохранительных органов в противостоящую преступную организацию в целях подтверждения его надежности. Возможно также использование подобных операций для дезинформации противника (как правило, такие комбинации реализуются органами государственной безопасности, когда в качестве поставляемого продукта выступают новые либо малоизученные вещества, материалы и химические соединения, не имеющие сколько-нибудь значимой рыночной стоимости).

Имеет смысл яснее проиллюстрировать, как организуются те или иные этапы подобных операций, дабы читатель отчетливо понимал, какие ситуации возникают в ходе реализации оперативных комбинаций. Поскольку отечественные источники по данной теме крайне скудны и притом несут информацию заведомо искаженную, имеет смысл обратиться к истории американских спецслужб, демонстрирующих в этом вопросе гораздо большую открытость.

В декабре 1991 г. ФБР США, действуя совместно с полицией Нью-Йорка и Таможенной службой, приступило к внедрению агента в сбытовую сеть колумбийской наркомафии. Операция получила название «Морская поставка» (8еа1оаб). Штатный сотрудник полиции, действовавший под псевдонимом «Тони Романо», изображал из себя итальянского мафиози, имеющего большие связи в порту Нью-Йорка. Его «подвели» к представителям медельинского картеля, которые были заинтересованы в организации надёжного канала доставки на территорию США больших партий кокаина. Хотя ФБР предпринимало все возможные меры для того, чтобы обезопасить агента, это получалось далеко не всегда. Колумбийцы, сами имевшие немалый опыт оперативной работы, периодически организовывали слежку за «Тони Романо», предпринимали попытки проверить его «мафиозный бизнес» в городе Атлантик-сити (что потребовало от ФБР организации и проведения там соответствующей операции прикрытия) и даже пытались отследить его телефонные звонки. Чтобы не допустить этого, специальное техническое подразделение ФБР занялось обеспечением коммутации телефона «Тони Романо» через Атлантик-сити, хотя сам агент почти все время находился в Нью-Йорке. Для того чтобы обеспечить необходимый реализм и знание деталей, «Тони Романо» не только надевал на шею золотые цепи и ездил на новеньком «мерседесе» в У1р-комплектации, но и прослушал настоящий теоретический курс о работе порта, таможни и правилах морских грузоперевозок.

Данная операция особенно интересна для нас тем, что едва не окончилась гибелью агента правоохранительных органов. Опасный инцидент приключился, когда все уже, как казалось, шло к успешному завершению проводимой операции. Когда «Тони Романо» достиг необходимой договоренности с колумбийцами и те сообщили, что контейнер с наркотиками уже находится в пути, ФБР стала готовить арест колумбийцев с поличным, т. е. при получении груза. Ожидалось, что медельинский картель пригонит в порт Нью-Йорка контейнер с 5—7 тоннами кокаина. Перехват такого груза обещал парализовать всю торговлю кокаином на северо-западе США примерно на месяц, если не больше. Однако случилось непредвиденное – колумбийцы в последний момент в одностороннем порядке изменили договоренность и вместо кокаина направили на растаможку «Тони Романо» 9,5 тонн марихуаны. Это, конечно, тоже был серьёзный груз, его рыночная стоимость превышала 20 млн долл., но в сравнении с кокаином это была «малоценка». Получалось, что колумбийцы, не вполне доверяя новому каналу, обманули «Тони Романо», задействовав его возможности «втёмную».

Агент решил использовать сложившуюся ситуацию для давления на представителей картеля в Нью-Йорке. Когда на склад, где находился контейнер, прибыла группа колумбийцев, чтобы забрать груз, «Тони Романо» заявил, что «контрагенты» пытаются его «кинуть» и, пропуская через его нелегальный канал дешевый груз, уменьшают его прибыль. А раз так, то он не выдаст контейнер с марихуаной до тех пор, пока из Колумбии не придет контейнер «хотя бы» с пятью тоннами кокаина.

Момент выдвижения этого ультиматума оказался очень острым. На складе находилось всего два агента правоохранительных органов – сам «Тони Романо» и его помощник, срезавший пломбы и открывавший контейнер. Колумбийцев же было шестеро… Хотя помещение склада находилось под видеонаблюдением, никаких сил спецназа поблизости не было. Все группы захвата были дислоцированы в некотором отдалении, дабы их не обнаружили раньше времени. Колумбийцы имели привычку проверять территорию, на которой должен был появиться их высокопоставленный босс, а после проведения такого осмотра они выставляли своё наружное наблюдение. В общем, действовали вполне профессионально. «Тони Романо» и агент, игравший роль его помощника, реально рисковали своими жизнями, поскольку никто не смог бы помешать колумбийцам убить их, пожелай они это сделать. В итоге обоих полицейских спасла собственная наглость – колумбийские бандиты растерялись, услышав ультиматум «Тони Романо», и после непродолжительных препирательств ретировались.

Через некоторое время, правда, они осознали свою ошибку и приняли решение ликвидировать несговорчивого «итальянского мафиози», а груз забрать силой. Когда в ФБР поняли, что никакого нового груза из Колумбии не будет и операция лишена перспективы, было решено произвести аресты и предать суду представителей медельинского картеля на основании уже накопленного к тому времени обвинительного материала.

Другая классическая операция «контролируемой поставки», известная под условным названием «Расколотый щит» (Shattered shield), проводилась ФБР с целью раскрытия коррупции в ереде сотрудников полиции Нового Орлеана в 1994 г. Ввиду особой специфики этого дела оно курировалось помощником Генерального прокурора США. Сущность комбинации, реализованной ФБР, состояла в том, что коррумпированные полицейские привлекались к охране транспортов с наркотиками и мест складирования грузов. Их нанимал сначала местный drug-дилер Терри Адамс, а затем, для придания делу большего размаха, на роль «главного козырного» выдвинулся агент ФБР, работавший под прикрытием более 10 лет, известный под псевдонимом «Хуан Джексон». Его настоящие имя и фамилия, а также внешность не раскрываются до сих пор, поскольку этот человек был причастен к очень большому числу оперативных комбинаций и очень многие люди готовы ему за это отомстить. О том, насколько основательно легендировался «Хуан Джексон», красноречиво говорит тот факт, что его несколько раз надолго отправляли в разные тюрьмы США только для того, чтобы его причастность к преступному миру не могла быть поставлена под сомнение. На протяжении многих лет он признавался «авторитетным» преступником представителями самых разных бандитских сообществ США, и никому даже в голову не могло прийти, что на самом деле этот человек закончил университет, академию ФБР в Квонтико и является офицером Бюро.