Полная версия:

Воспитание спортом. Записки тренера по художественной гимнастике

50—70-е годы XX века

В 50-х годах в Ленинграде продолжалась активная образовательная работа: были изданы образовательные программы и учебно-методические пособия для различных учебных заведений по художественной гимнастике, также было организовано множество курсов, семинаров по повышению квалификации как в Союзе, так и за границей. Разрабатывались подробные иллюстрированные квалификационные пособия, правила соревнований.

В 1952 году специалисты Института им. Лесгафта вновь были вынуждены бороться за жизнеспособность художественной гимнастики. На кон было поставлено право проводить соревнования во всесоюзном календаре, так как президиум вынес решение об их исключении в связи с тем, что данный вид спорта не являлся на тот момент олимпийским. Через два года благодаря стараниям Ленинградских энтузиастов мастера спорта получили возможность соревноваться.

В 1954 году в Москве тренер-постановщик сборной команды Москвы ДСО «Зенит» и Советского Союза Мария Лисициан совместно со своей сестрой Тамарой создает школу художественной гимнастики при спортобществе «Крылья Советов». Благодаря успехам воспитанниц, школа вскоре стала сильнейшей сначала в СССР, а затем и в мире. В этот же год Международная федерация гимнастики (ФИЖ) признала направление полноценным видом спорта.

В 1957 году на III Всемирном конгрессе по вопросам физического воспитания, прошедшем в Лондоне, Ю. Н. Шишкарева официально представила художественную гимнастику мировой общественности. Годом позже в Москве на конгрессе ФИЖ были показаны выступления первых номеров страны, а также была продемонстрирована показательная тренировка. Глобализация продолжилась, и уже в 1959 году Берта Вилланше – президент техкома – посещает занятия в разных секциях города и присутствует на чемпионате СССР.

Впервые художественная гимнастика была продемонстрирована перед международными федерациями в 1961 году в Штутгарте. В результате под эгидой ФИЖ было принято решение о проведении первых международных соревнований, ставших в итоге первым официальным чемпионатом мира. Они состоялись 6 декабря 1963 года в Будапештском «Спортпаласе». 28 спортсменок из 10 стран (Болгарии, Венгрии, ГДР, Испании, Польши, Румынии, Советского Союза, Финляндии, Чехословакии, Югославии) состязались в упражнении без предмета и с предметом. Соревнования завершились триумфом воспитанниц Марии Лисициан – Людмилы Савенковой (золото) и Татьяны Кравченко (серебро). В дальнейшем, начиная с 1963 года по 1991 год, чемпионаты мира проводились каждые два года.

Третий чемпионат проходил в 1967 году в Копенгагене и отличался тем, что на нем впервые проходили соревнования не только в личных, но и в групповых упражнениях.

Здесь победу одержала, конечно же, команда Советского Союза, состоявшая из 6 гимнасток. В личных упражнениях золото вновь взяла еще одна воспитанница Марии Лисициан – 16-летнее «чудо с бантиками» Лена Карпухина.

И не удивительно, ведь подход у Лисициан к тренировкам был особенным. Мария Вартановна требовала совершенства образа, слияния движения и музыки:

«Гимнастке необходимо уметь выразить свою индивидуальность в движении, рожденном музыкой… Движение спортсменки должно быть глубоко осмысленным, отзываться на каждую музыкальную фразу…».

За свои заслуги Марии Вартановне в 1966 году было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер СССР», а затем, 24 июля 1968 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Мария Лисициан была награждена орденом «Знак Почета».

9-я Спартакиада, г. Москва. 1967 г. С чемпионками:

Леной Карпухиной, Люсей Савчик, Татьяной Кравченко

ЭРА ГАЛИМЫ ШУГУРОВОЙ И ИРИНЫ ДЕРЮГИНОЙ

Начиная с 1978 и по 1992 год начали проводиться Чемпионаты Европы. Первой абсолютной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Мадриде стала омичка Галима Шугурова, чье неоспоримое лидерство царило на протяжении целых десяти лет как на национальной, так и на мировой арене. Она вместе с киевлянкой Ириной Дерюгиной, ставшей впоследствии единственной советской гимнасткой, которой дважды удавалось выиграть золото в абсолютном первенстве Чемпионата мира 1977 и 1979 года, творила новую эру в данном виде спорта.

Галима пришла в гимнастику по современным меркам поздно, в 9 лет. Но в те времена такой возраст считался вполне нормальным для начала занятий. Привели ее туда девочки-одноклассницы, так как в секцию проходил дополнительный набор.

Девочка была активной и напористой, и папа сразу же дал добро на занятия ее тренеру Галине Павловне.

Он сказал: «Я вам доверяю, делайте все, что надо. Хочу, чтобы Шугуровы выбились в люди». Сама Галина Павловна вспоминала: «Она мне сразу очень понравилась. Симпатичная, мягкая, гибкая, музыкальная и такая худенькая, легкая. У нее был красный купальный костюм и белый бант. Помню, наша пианистка говорила: „Отдай Шугурову на балет, не греши“, а я отвечала: „Нужна самой“».

В 1965 году Шугурова стала победительницей первенства города, в 1966 году омские спортсменки, включая и саму Галиму, впервые вышли на всероссийскую арену художественной гимнастики. Через 3 года на чемпионате СССР в Ереване она стала серебряной чемпионкой, а вскоре на Чемпионате мира 1969 года в Варне завоевала свои первые золотые медали и серебро в многоборье.

Чемпионат СССР 1970 года в Вильнюсе стал знаковым для Галимы. Четыре дня напряженных соревнований, 17 команд, впервые соревнующихся исключительно по мастерам спорта, и победители, определяющиеся по наибольшей сумме баллов, полученных в каждом виде многоборья. Буквально витавшее в воздухе напряжение сказывалось и на результатах – даже именитые гимнастки делали ошибки. Потеря мяча как у двукратной чемпионки СССР киевлянки Натальи Овчинниковой, так и у претендентки на пьедестал Аллы Засухиной, дали шанс Галиме Шугуровой стать чемпионкой первенства. И она его не упустила.

Финальный подсчет баллов показал, что Шугурова впервые получила золото чемпионата СССР. Серебро взяла Любовь Середа, а бронзу – свердловчанка Альфия Назмутдинова. Следующим крупным достижением в копилке стала бронза в упражнении с лентой и серебро в скакалке на V Чемпионате мира, прошедшем в 1971 году в Гаване. Журналисты называли данное действо целым «спектаклем» красоты, особое внимание уделяя выступлениям Шугуровой. Ее талант, грация и особая высота прыжков не оставляли никого равнодушным. Таким был путь Галимы на мировой арене, ярко блиставшей в течение 10 лет.

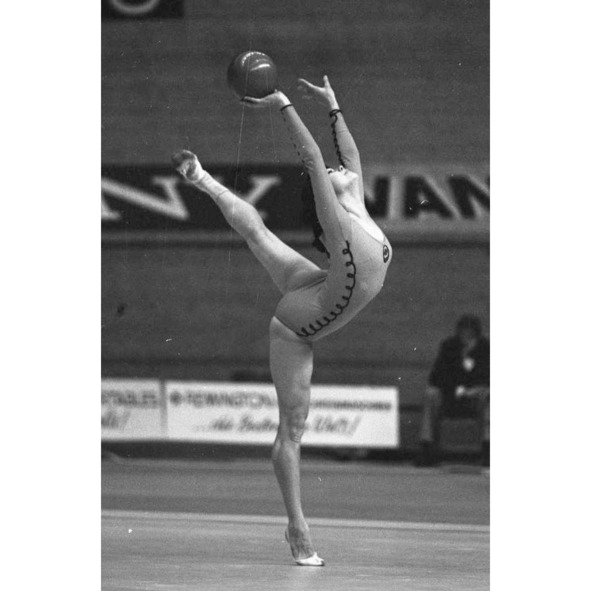

Галима Шугурова

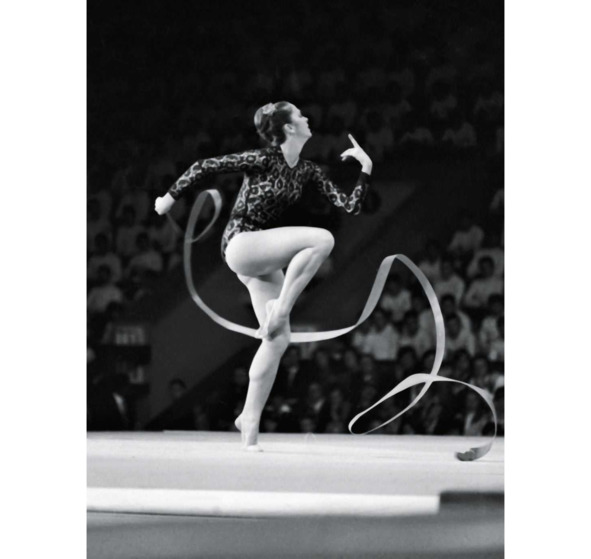

Еще одной звездой была и остается Ирина Дерюгина. «Кармен» художественной гимнастики такая же властная, резкая, бескомпромиссная, но, безусловно, яркая и не оставляющая никого равнодушным.

Ирина Дерюгина в образе Кармен

Какому любителю или профессионалу художественной гимнастики неизвестно это имя? Потомственная наследница гимнастического престола, дочь не менее знаменитого тренера Альбины Дерюгиной.

«Ира с гимнастикой познакомилась еще в моем животе, – вспоминает Альбина Николаевна – а будучи совсем еще маленькой, она просиживала каждый день в зале. Пока я работала с гимнастками, Ирочка играла, но не с куклами, а с мячами, булавами, лентами, обручами. Наблюдала за тренировками, постигала технику, элементы постановки. Уже в три года она говорила, что станет тренером по художественной гимнастике…».10

У Ирины просто не было шансов не стать чемпионкой. Несмотря на ожесточенную конкуренцию, уже в 14 она была включена в сборную СССР, а в 16 стала ее первым номером.

С 1975 по 1979 год, Дерюгина выиграла все соревнования, в которых принимала участие. Сказывался твердый характер, неимоверное упорство в достижении желаемого, а также крепкий тыл в виде мамы-тренера. Единственный проигрыш Ирины случился на Чемпионате Европы 1978 года, где она пропустила на высшую ступень пьедестала Галиму Шугурову.

Также в 1977 и 1979 годах Дерюгина стала абсолютной чемпионкой мира, чего можно было еще желать в карьере?

КАКОЙ ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛА ГИМНАСТИКА

70-Х?

Лирическая, иногда резкая, скромная, элегантная, словно переливающаяся хрустальная ваза, отблескивающая всеми своими разнообразными гранями, раскрывающая юные дарования во всей красе нашего природного женского естества. Но в тренировочном процессе не все было так просто. Все необходимые предметы и одежда в основном изготавливалось вручную самими гимнастками, родителями и тренерами. Скакалки плелись из обычных веревок, а кончики частенько закреплялись изолентой в одном из двух цветов: синем или черном. Неудобные деревянные обручи предшествовали их пластиковым потомкам. Сначала каучуковые, а затем и резиновые мячи красились обычной краской, которая после высыхания практически сразу лопалась на тысячи мелких трещин, представляя миру свой неповторимый дизайн. Точно так же, как и деревянные булавы, вырезанные на станке дедушкой или папой, помимо этого, часто для большей крепости, обматывались изолентой. Дерево, многократно запущенное в воздух на несколько метров под воздействием гравитации, имело свойство довольно быстро разбиваться, поэтому столярные работы в домах советских граждан, активно и не очень привлеченных к художественной гимнастике, длились практически бесконечно. Тяжелые, сшитые вручную атласные ленты, иногда даже раскрашенные чернилами, цеплялись либо на тонкий конец бамбуковой дедовой удочки, либо на вырезанную из школьной указки все ту же деревянную палочку.

Тапочки шились чаще всего из обычной ткани, которая складывалась и прошивалась в несколько раз.

Срок годности каждой пары был от трех до семи дней в зависимости от частоты использования, после приходилось шить новую или запасаться несколькими впрок. Конечно, позже уже были тапочки из кожи, но в 70-х о такой роскоши можно было только мечтать. Хлопчатобумажные купальники для выступлений, в отличие от остальных вещей, могли быть куплены в магазинах, представляя собой скромную палитру из черного и темно-синего цветов. Единственным недостатком этого продукта легкой промышленности была его крайне низкая удобность, что выражалось в растянутости формы этого изделия всего после нескольких носок.

Но, несмотря на все сложности, художественная гимнастика развивалась. Происходило это в русле совершенствования движений тела, координации, с обязательным сохранением выразительности и гармонии между техникой и музыкально-артистической составляющей каждого упражнения. Техническое усложнение программы в то время не было приоритетной задачей, как бы это странно ни звучало для наших современников. Для объяснения сделаю небольшую ссылку. В нынешнее время постоянная погоня за высокой стоимостью, увы, является чуть ли не главным синонимом развития, но, на мой взгляд, это абсолютно ложный путь развития. Творчество и меру во всем, стремление к совершенству, подменили откровенными товарно-рыночными отношениями и чистым маркетингом. Чем сложнее упражнение и чем дороже оно будет «продано» судьям, тем больше медалей получит гимнастка вместе со всем ее тренерским штабом. Чем круче «шоу», ярче купальники, зажигательнее мелодии, чем более шокирующие и удивляющие публику «фишки» и элементы используются, тем больше шансов быть в топе и в «тренде», быть любимым, понятым и принятым людьми.

«Гимнасту надо работать так, чтобы судья от восторга выронил карандаш», – сказал однажды Артур Гандер, будучи президентом Международной федерации гимнастики.

Помимо всего прочего, в стратегии развития нашего вида спорта достаточно громко звучали предостережения от откровенно доминирующей трюковой и цирковой направленности и привнесения элементов акробатики, что по прошествии 40 лет мы во всей красе собственно и можем наблюдать в нынешнем Олимпийском Цикле. Тогда даже над такой технически несложной программой, в сравнении с нынешними, гимнасткам приходилось работать часами. Девушкам просто необходима была выносливость для того, чтобы достичь максимального изящества и легкости в исполнении, естественности, органичности и слитности, а также полного соответствия движений тела музыкальным акцентам, артистической составляющей, ценившейся чуть ли не больше техники.

Что же привлекало девушек и их родителей в художественной гимнастике того времени? Конечно все то же, что и сейчас частично продолжает привлекать людей в спорте: сражение за победу, преодоление cлабостей, зрелище, спортивные страсти.

С одним только отличием: в нашем виде спорта эти страсти не отражаются внешне, а кипят внутри каждой из спортсменок. Также помимо всего вышесказанного, та гимнастика не калечила, а делала девушку физически более развитой, грациозной, прививала тонкий музыкальный вкус и воспитание.

80-е годы – первые Олимпийские игры. Феномен и тирания Нешки Робевой

В 1984 году в Лос-Анджелесе прошли первые в истории Олимпийские игры по художественной гимнастике. Это событие во многом произошло благодаря знаменитой актрисе Элине Быстрицкой, которая с 1975 по 1992 год была президентом Федерации художественной гимнастики СССР и активно продвигала идею о включении вида спорта в программу Олимпийских игр.

Именно благодаря ее стараниям художественная гимнастика сначала была включена в программу Спартакиады народов СССР, а затем и в Олимпийскую программу. Сказалось еще и то, что президентом МОК в то время был большой друг СССР – испанец Хуан Антонио Самаранч. Это в сочетании с высоким уровнем испанской художественной гимнастики не оставило шанса оказаться направлению за бортом ОИ. Но из-за политической позиции и бойкота именно первые игры прошли без представительниц социалистических стран. Поэтому за неимением конкуренции первой чемпионкой Олимпийских Игр стала представительница Канады – Лори Фанг.

Лори Фанг – первая Олимпийская Чемпионка

по художественной гимнастике

Серебро завоевала гимнастка из Румынии – Даяна Стайкулеску, а бронзу – немка Регина Вебер. К слову обе ни разу не занимали призовые места на крупных чемпионатах.

Вместо игр в 9 государствах социалистического лагеря, куда входили СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия, была проведена серия международных соревнований «Дружба—84». Соревнования прошли под официальным девизом «Спорт – дружба – мир». В художественной гимнастике были включены отдельные виды многоборья, победительницами в которых стали болгарки во главе с тренером Нешкой Робевой. О ней стоит упомянуть отдельно.

Нешка Робева и ее подопечная Анелия Раленкова

Личность Нешки Робевой как тренера неоднозначна, но необычайно ярка и, естественно, заслуживает своего внимания в этой книге. С одной стороны – это запредельная строгость характера, тирания, с другой – притягательность, выраженная в творческой уникальности, нестандартности, глубине личности. Взгляд Нешки на художественную гимнастику действительно был особым. Окончив Софийское хореографическое училище по профилю «фольклорный танец», и начав профессиональную гимнастическую карьеру только к 20 годам, Нешка в своей характерной динамичной манере сразу же привнесла в мировую гимнастику пока еще только вершину от айсберга под названием Болгарский этнос. После окончания карьеры гимнастки в 70-х годах, она сразу же начала тренировать, вскоре взрастив целую плеяду звезд мировой художественной гимнастики, называвшихся «Золотые девочки». Бьянка Панова – техничная и изящная гимнастка, первая в художественной гимнастике, которая завоевала пять золотых медалей в многоборье Чемпионата мира 1987 года с оценкой 40.00 баллов. Илиана Раева – четырехкратная чемпионка Европы, в том числе абсолютная чемпионка 1980 года, чемпионка мира 1979 года в упражнении с булавами. Многократные чемпионки Европы и мира: Лилия Павлова Игнатова, Ане́лия Рале́нкова, Адриа́на Владими́рова Ду́навска, Диляна Георгиева, Мария Димитрова Петрова и другие.

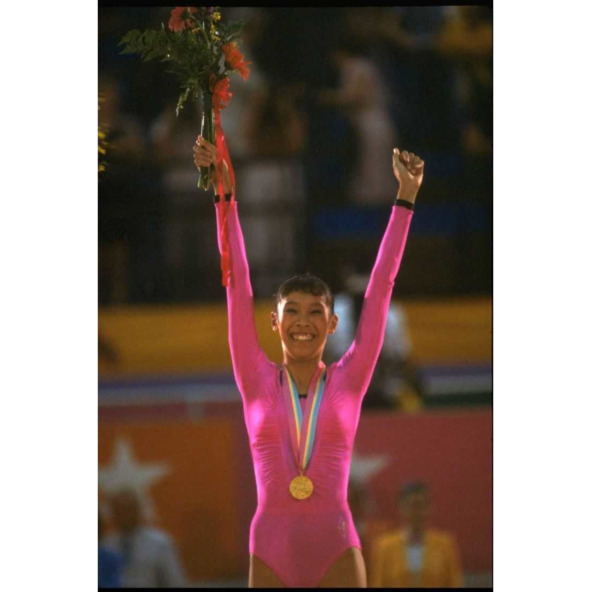

Вместе с «Золотыми девочками» мир получил новые веяния. Гимнастка должна была стать быстрой, техничной и сухой на грани анорексии. Бьянка Панова и Адриана Дунавска составили сильную конкуренцию Советским гимнасткам Марине Лобач и Александре Тимошенко на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Но, допустив ошибку, фаворитка ОИ88 Панова заняла лишь 4-е место, в то время, как безошибочно исполнившая свои программы с максимальной оценкой в 10 баллов за каждую из них, Марина Лобач взяла золото, став первой в СССР олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

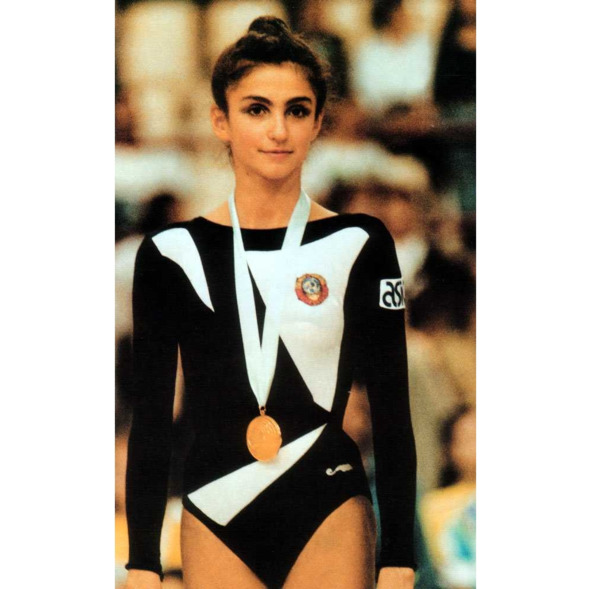

Марина Лобач – чемпионка Олимпийских игр 1988

Еще одной из ярких гимнасток данного времени несомненно являлась абсолютная чемпионка Европы, а также двукратная чемпионка Европы в отдельных видах (1982) Даля Куткайте (Литовская ССР).

«С 1987 года соревнования по групповым упражнениям стали включать два вида: первый – одинаковый предмет для всех гимнасток в команде, второй – два разных предмета. Победителями становились гимнастки в многоборье и в каждом виде. Основную конкуренцию советским гимнасткам составляли преимущественно болгарские спортсменки».11

Переходный период. Гимнастика 90-х

А что же было дальше? Время 90-х. Сложное время, очень сложное. Наши страны переживали развал, дефолт, разруху и хаос, что, конечно же, в первую очередь отражалось на людях. В воздухе буквально висел немой вопрос: а что дальше? Это было жесткое время и даже для меня как ребенка были ощутимы определенные настроения взрослого мира, в том числе и тотальное разочарование, и безразличие к ближнему, казалось, что всем все равно, и сейчас каждый стоит сам за себя. Время голодного волка: кто первый схватил, тот и выжил. От советского коллективизма не осталось ничего, и всепоглощающее чувство того, что светлого будущего ждать не придется, передавалось и нам. В какой-то мере такие жесткие условия закаляли характер, и цветок жизни все равно пробивался через асфальт, но на тренировках царила все та же гнетущая атмосфера, лишь только сконцентрированная в пределах зала и распределенная поровну между несколькими десятками маленьких людей.

Художественная гимнастика выживала точно так же, как выживало и все остальное. На тренировках была лишь работа на износ, а в кулуарах между девочками царила дедовщина.

На начало 90-х сильнейшими в мире были представительницы Союза, а также болгарки и испанки. Для всех спортсменов самым значимым событием, конечно же, должны были стать Олимпийские игры 1992 года, но за 7 месяцев до их наступления СССР распался. На международной арене гимнастки начали выступать за свои уже независимые страны. Для участия в Олимпиаде в скорейшие сроки странам-участникам СНГ пришлось сформировать объединенную команду. Она должна была стать последним турниром, на котором гимнастки выступали в составе одной команды. Но она запомнилась всем любителям художественной гимнастики именно своим скандалом и конкуренцией Дерюгиных с тренером Костиной – Ольгой Буяновой.

Александра Тимошенко – чемпионка Олимпийских игр 1992 года

На два свободных места претендовали сразу три гимнастки: Александра Тимошенко, Оксана Скалдина и Оксана Костина.

Затрагивать этот скандал я не буду, но скажу, что в результате голосования с участием глав делегаций 14 из 15 голосов проголосовали за украинок – Тимошенко и Скалдину, которые впоследствии и представили СНГ на Олимпиаде. И не просто представили, а выиграли золото и бронзу соответственно.

Несмотря на всю визуальную грацию, нежность и женственность – та гимнастика стала жесткой, беспощадной и голодной. В прямом смысле этого слова. Более крупным по телосложению девочкам в той гимнастике не было места.

Если спортсмен хотел быть в строю, он был обязан сбросить вес. При этом не имело значения, что организм в условиях экстремальных нагрузок и дефицита продуктов мог пострадать.

Голод на воде был самым популярным методом, часто приводящим к плачевным последствиям для еще неокрепшего организма.

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996

В 1996 году прошли уже четвертые Олимпийские игры, но отбор на них также не обошелся без скандала.

«В этот раз скандал был внутренний – между тренером и мамой Екатерины Серебрянской Любовью Евсеевной и главными тренерами украинской сборной Альбиной и Ириной Дерюгиными. Серебрянские обвинили Дерюгиных в монополизации гимнастики в стране и требовали, чтоб на Олимпиаде Екатерина выступала под руководством своего личного тренера и мамы Серебрянской, а не главного тренера сборной Дерюгиной. Спор решился в пользу Серебрянских – на Олимпиаду гимнастка поехала вместе с мамой, как и вторая украинская гимнастка, Елена Витриченко, которую тоже тренировала мама, Нина Михайловна».12

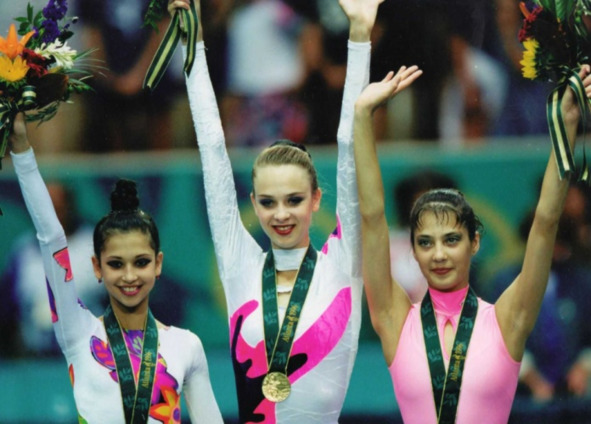

В итоге именно Екатерина Серебрянская завоевала золото, серебро – воспитанница Ирины Винер Янина Батыршина, бронзу – Елена Витриченко.

Батыршина, Серебрянская, Витриченко

на пьедестале почета, ОИ 1996

Подковерные интриги набирали обороты, жестокое время отражалось в жестких методах и внутренних постоянных выяснениях отношений.

Кризис был во всем и, естественно, никаких средств по восстановлению спортсменов не было даже в сборных, не говоря уже о местечковых спортивных школах.

Ни о какой реабилитации и профессиональном восстановлении организма и речи не шло. Да, время от времени была диспансеризация с уставшими от бесконечных пациентов врачами, которые уже на автомате ставили всем подряд печати: «Прошел». А тем, кто не прошел, никто не предлагал никакого плана по восстановлению. На тренировках никто не заботился о том, сидишь ли ты ровно на шпагате, не перегружаешь ли ноющую спину, хорошо ли разминаешься, подготавливаешь ли свой организм к нагрузкам. Поэтому часто занятия даже непрофессиональной гимнастикой вели к разнообразным и тяжелым травмам. Если что-то болело, был лишь один выход – терпеть и продолжать делать в полную силу, что все, собственно, и делали. Но даже в условиях кризиса гимнастика продолжала порождать все новых и новых звезд и одной из ярчайших, безусловно, была Алина Кабаева.

Глава 2.

Двухтысячные. Кабаева и формирование современного спорта

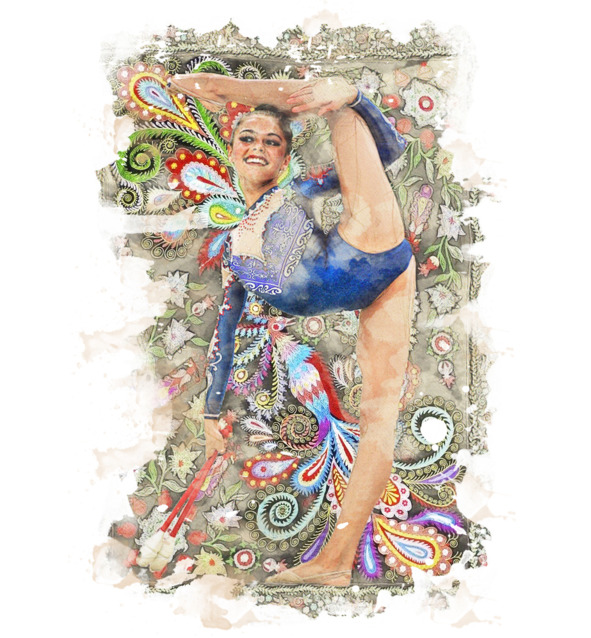

Алина с самого начала отличалась от остальных девочек своей яркой энергетикой, харизмой, и притягивающей взгляды улыбкой, буквально освещающей все вокруг. Сколько статей было написано про эту гимнастку, сколько передач снято, не счесть.

Алина была непобедима, но я не буду писать подробно про ее путь и заслуги в гимнастике. Они говорят сами за себя, ведь ее имя уже стало нарицательным.

Вместо этого хочу уделить внимание другому – ее важнейшей роли в формировании современного спорта. Именно с Кабаевой и началась новая эра в художественной гимнастике. Вместе с ней окончательно изменилась как техническая, так и идеологическая составляющая гимнастики. В норму правил вошли:

1.Новые трудности тела.

2.Высочайшая техническая сложность упражнения и его перенасыщенность.

3.Новые тренды в купальниках и музыке.

Копнув глубже, можно проследить, что эпоха скромной пластики и доминирующей классики сменилась энергичными и часто провокационными восточными и современными поп-мотивами, сверкающими стразами, «оголенными», яркими купальниками, а также трудности тела, требующими от гимнасток чрезмерной гибкости.

Изменения эти не произошли внезапно. Они происходили постепенно.

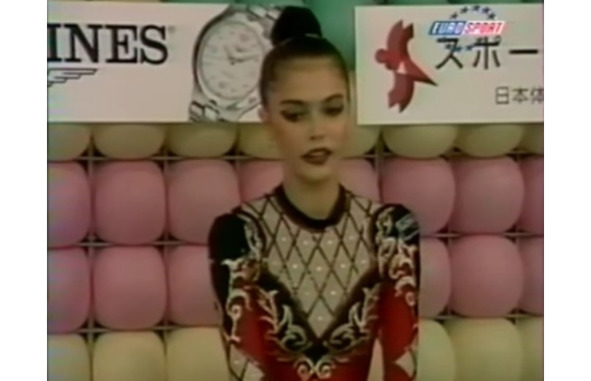

1997 год. Полностью закрытый купальник

1998 год. Более яркий купальник

с разноцветными вставками

1999 год. Яркий купальник с элементами телесной сетки