Полная версия:

Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41 Нахичеванского пограничного отряда. Том 2

В 1929-1931 годах в Закавказье активизировалось движение кулацкой контрреволюции. Разнообразны были при этом применяемые формы и методы: террор – физический (покушения на сельский советский, партийный и колхозный актив) и особенно имущественный (разгромы и поджоги сельсоветов, кооперативов, главным образом колхозов и имущества колхозников); бандитизм; массовые выступления, которые зачастую перерастали даже в повстанческие и бандитско-кулацкие выступления.

В целях ликвидации массовых волнений, выступлений и восстаний, намечавшихся или происходивших в пограничной полосе и тыловых районах Закавказья, привлекались наряду с частями РККА и войска ЗакГПУ (ГПУ ЗСФСР).

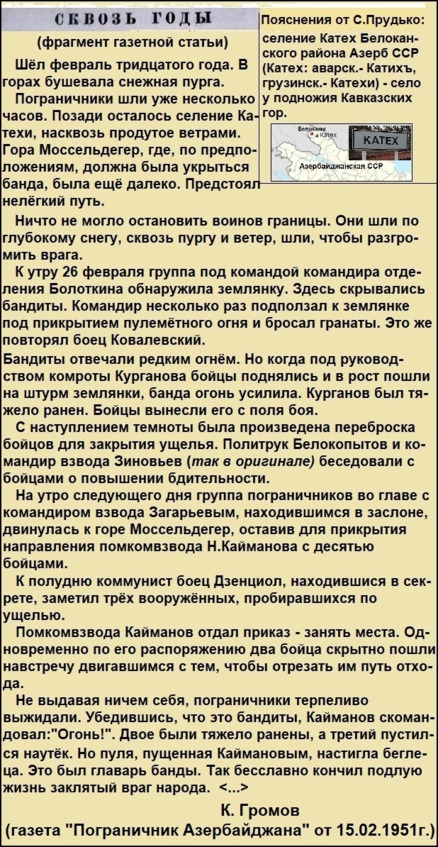

Ранним утром 26 февраля 1931 года в одной из проводимых оперативной кавалерийской группой ГПУ ЗСФСР операций по обезвреживанию и ликвидации крупной организованной и хорошо оснащённой банды взвод под руководством Л. Курганова перекрыл один из перевалов в горах. Вспоминая о событиях того времени, в 1966 году бывший командир кавалерийского взвода Иван Загарьев в письме своему сослуживцу Никите Кайманову писал, что предположительно эти боевые действия проходили в районе азербайджанских городов Белоканы и Закаталы (Заката́лы (азерб. Zaqatala, авар. Зактала, ЧIар, цахур. Закатала) – город и административный центр Закатальского района Азербайджана). Перевал этот был значимым для передвижения банды, и за его овладение обе стороны принимали решительные боевые действия.

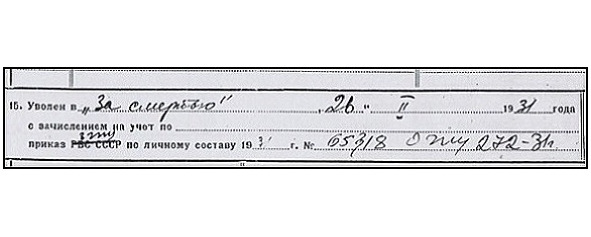

Отражая яростный натиск бандитов, Леонид Курганов погиб. Вместе с ним в том бою пали его соратники Козловский, Абрамов, Капуста. Только через несколько дней после разгрома банды тела погибших были преданы земле. Десятки боевых товарищей, местные жители пришли отдать дань памяти погибшим героям, о чём свидетельствует сохранившаяся в семье Л. Курганова фотография. Бережно хранятся в семейном архиве сына Владислава некоторые материалы о своем отце – Курганове Леониде Алексеевиче.

В завершение своего рассказа о командире взвода мангруппы 41 погранотряда Л.А. Курганове выскажу несколько своих дополнительных соображений.

В представленной выше по тексту рассказа архивной справке Центрального пограничного архива РФ вызывает интерес запись о командировании Курганова Л.А. в Нахичеванский учебный кавалерийский полк (в последующем для краткости написания – НУКП). По сведениям, в 1925-1936 годах в системе ЗакГПУ/УПВО НКВД Азербайджанского округа не было кавалерийских полков категории «учебный».

Основные государственные архивы военной направленности: Центральный архив ФСБ, Центральный пограничный архив, Государственный архив УФСБ России по Омской области, Российский государственный военный архив, а также Центральный пограничный музей на мои запросы в 2021-2022 годах дали ответ, который в усредненном виде выглядит так: «Документальные материалы НУКП ОГПУ и 8 учебного кавалерийского полка ОГПУ на хранение не поступали».

Когда напрочь отсутствуют документальные данные, приходится довольствоваться одним неписаным правилом: «Если из нескольких версий ни одна не выглядит достаточно логичной, наверняка верной будет самая простая». Такая простая версия сводится к тому, что упомянутый НУКП не являлся штатным (списочным) линейным полком в системе ГПУ/НКВД ЗСФСР, причём, на долгосрочной основе. Этот полк не имел своего знамени, своей мастичной печати, а, следовательно, не издавал внутренних приказов и не вёл документацию по личному составу. Да и способ комплектования этого полка говорит о непродолжительности его существования. Так, например, мной получены архивные сведения из послужных списков некоторых бойцов и командиров, о которых изредка появляются в Интернете публикации с их биографией, в т. ч. о службе в т.н. НУКП.

Чернуха Николай Антонович всего два месяца с 01 октября по 10 декабря 1926 года числился временно исполняющим должность командира НУКП. Сведения об органе, издавшем приказ о его назначении, отсутствуют.

Кайманов Никита Фадеевич проходил службу стажёром помощника командира взвода 8 (?) НУКП войск ОГПУ с 22 февраля 1930 года по 25 марта 1931 года. Сведения об органе, издавшем приказ о его назначении, отсутствуют.

Загарьев Иван Дмитриевич в период своего участия в боях по ликвидации банд в окрестностях населённых пунктов Белоканы, Закаталы, Сальяны оставался в штате 41 НахПО на должностях помощника начальника заставы №2 с 10 февраля 1930 года по 20 января 1931 года, затем назначался начальником заставы №1 до 27 января 1931 года.

Полевик Василий Алексеевич значился с 29 августа 1929 года по 16 марта 1936 года в должностях инспектора отделения подготовки и начальника отделения подготовки Управления пограничной охраны ПП ОГПУ по Закавказью. Сведений о руководстве им НУКП в личном деле не имеется. В 1930-1931 годах – врид командира сводного отряда ОГПУ по ликвидации банд в Азербайджанской ССР.

И только в личном деле Курганова Леонида Алексеевича, находящегося в длительной командировке в НУКП без исключения его из списков личного состава 41 погранотряда, можно обнаружить упоминание об органе, издавшем приказ о его гибели. Это был не приказ по НУКП.

Моё предположение таково, что наименование «Нахичеванский учебный кавалерийский полк» существовало в качестве названия воинской части только в штабных документах ПП ОГПУ ЗСФСР, как специальное прикрытие реального формирования сводных отрядов и оперативных групп по ликвидации банд на территории Азербайджанской ССР.

Что из себя в действительности представлял т. н. Нахичеванский учебный кавалерийский полк – в этом большое поле деятельности для любителей конкретных исторических исследований.

* * *

Совместная служба в 41 погранотряде надолго объединила двух командиров кавалерии, невзирая на семилетнюю разницу в их возрасте.

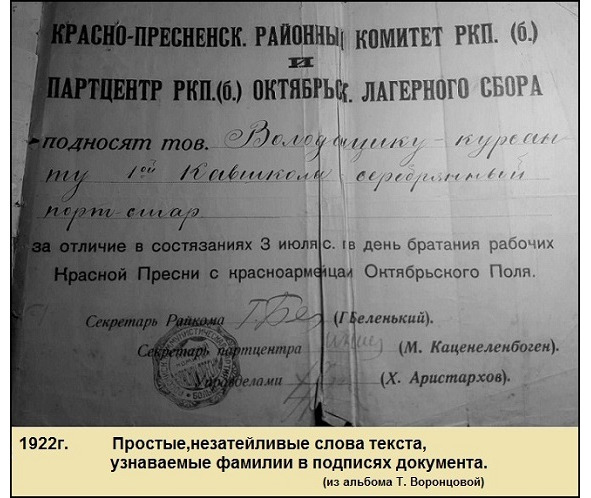

Один – Володащик Николай Романович – родился 12 декабря 1896 года в деревне Козловичи Костровичской волости Слонимского уезда Гродненской губернии Российской империи.

Другой – Соловьёв Владимир Александрович – родился 15 июля 1903 года в столице Российской империи – городе Санкт-Петербурге.

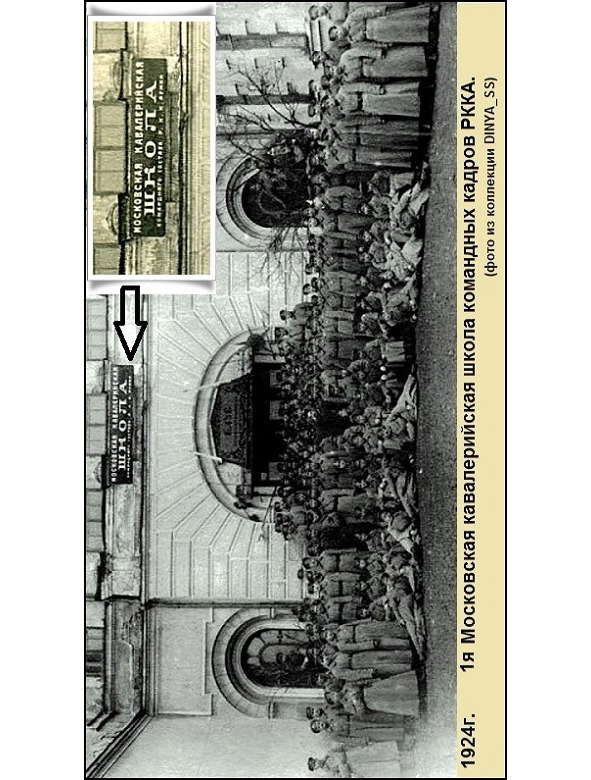

Николай Володащик, поступивший в 1914 году добровольцем в царскую армию, участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года, а с февраля 1918 года находился на службе в рядах Красной Армии. Будучи командиром кавалерийского эскадрона, направлялся на Уральский фронт в Чапаевскую дивизию, в 1919 году воевал против Деникина на Донском фронте и в составе 22 стрелковой дивизии с боями дошёл до Новороссийска. Его пограничная служба определилась после окончания в сентябре 1923 года Московской кавалерийской школы командного состава РККА, где он проявил себя физически подготовленным, грамотным специалистом, умелым организатором.

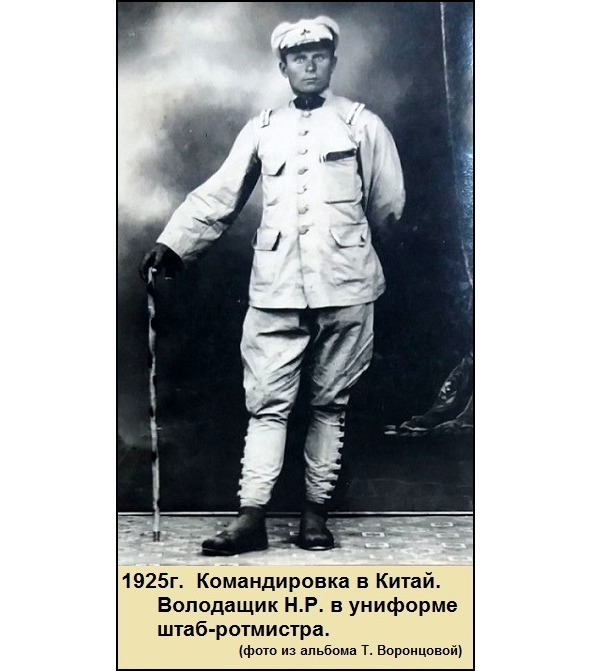

Он проходил службу в Дальневосточном крае в 20 пограничном отряде Благовещенска, в окружной пограншколе Хабаровска. В июне 1925 года помощника командира кавалерийского дивизиона 2 отдельного полка войск ОГПУ ДВК Володащика Н. Р. направляют в Китай для выполнения задач по оказанию помощи в создании Народно-освободительной армии Китая.

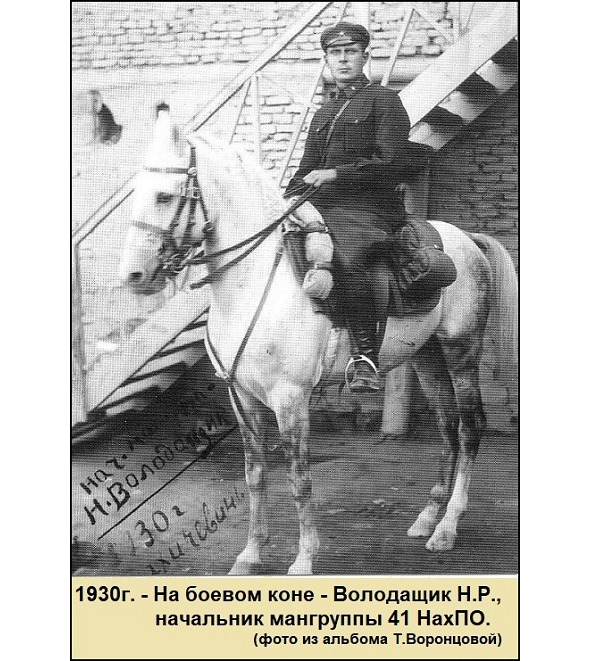

Всё это придало дополнительные навыки профессионального военного, посвятившего себя защите границы Родины. И вновь учёба, теперь уже в Высшей кавалерийской школе в городе Новочеркасске, по выпуску из которой в августе 1927 года Н. Володащик получает назначение в 41 Нахичеванский пограничный отряд на должность помощника начальника формируемой манёвренной группы.

Не меньший опыт борьбы с бандитизмом до службы в нашем отряде имел Владимир Соловьёв. Поступив добровольно в августе 1919 года в РККА, он был зачислен в Петроградский заградительный отряд, а в январе 1920 года переведён в отдельный кавалерийский эскадрон Елисаветградской ЧК (с 1939 года – город Кировоград-областной, Украинская ССР). В составе эскадрона В. Соловьёв участвовал в ликвидации бандитизма в Елисаветградском и Одесском уездах Херсонской губернии. В одном из таких боёв получил ранение, после которого был отправлен в долгосрочный отпуск. По возвращении из отпуска в сентябре 1924 года Соловьёв получает предписание о направлении его на учёбу в 1 Советскую объединённую военную школу РККА имени ВЦИК на кавалерийское отделение (с 2017 года – Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище).

Завершив трёхлетнее обучение, молодой командир прибывает в сентябре 1927 года в 41 Нахичеванский пограничный отряд на должность помощника начальника пограничной заставы, а с ноября 1928 года он назначается начальником пограничной заставы отряда.

Здесь, в пограничном отряде, зародилась их дружба, которую они поддерживали до глубокой старости. Они помогали друг другу и в освоении навыков пограничной службы, и в налаживании и укреплении связей с местным населением приграничных сёл, и в воспитании своих подчинённых, в боевом сколачивании вверенных им подразделений.

Наиболее напряжёнными в их службе, как и всего личного состава манёвренной группы, были 1928-1931 годы. В эти годы в нахичеванском крае обострилось сопротивление Советской власти со стороны кулачества вплоть до расправы с представителями органов власти и членов их семей, вспыхивали восстания кулацких элементов, в районах края творили беспредел бандитские группировки. И при каждой неудаче бандиты пытались в одиночку или группами скрыться от преследования на территории сопредельного государства, нарушив государственную границу.

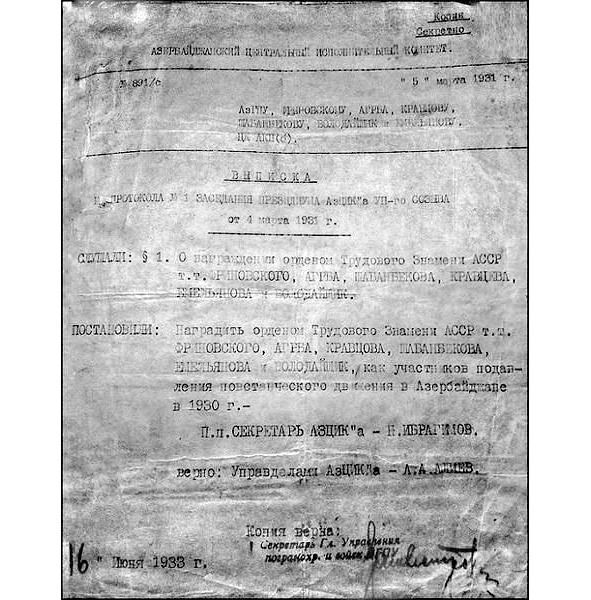

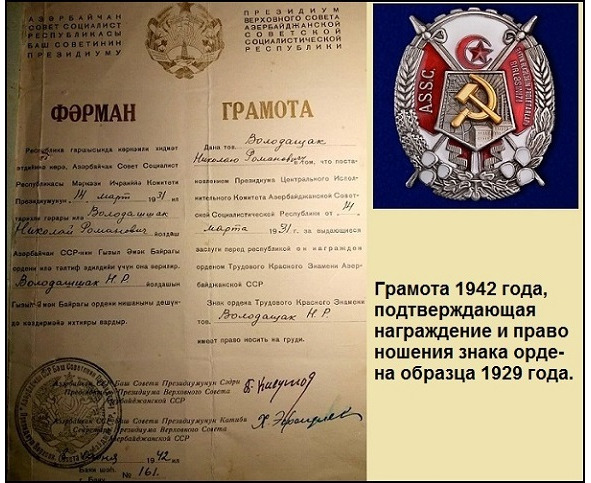

Бойцам манёвренной группы в полном составе или отдельными кавалерийскими опергруппами зачастую доводилось действовать по всему нахичеванскому краю, прилегающим районам Армении и Азербайджана, и вместе с местными чекистскими и милицейскими органами пресекать антисоветские вылазки. В августе 1929 года Н. Володащик назначается начальником манёвренной группы нашего отряда, под его командованием бойцы и командиры взводов мангруппы участвовали в самых сложных боевых операциях по обезвреживанию или уничтожению бандитских формирований. За заслуги перед республикой Н. Володащик получил в марте 1931 года свою первую награду – знак ордена Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР.

Возмужавшие, получившие боевую закалку и опыт, Володащик и Соловьёв со временем получили новые назначения.

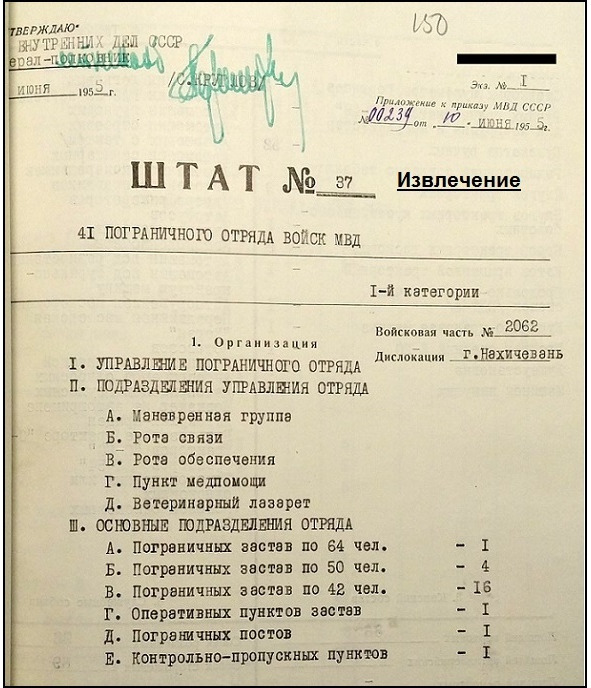

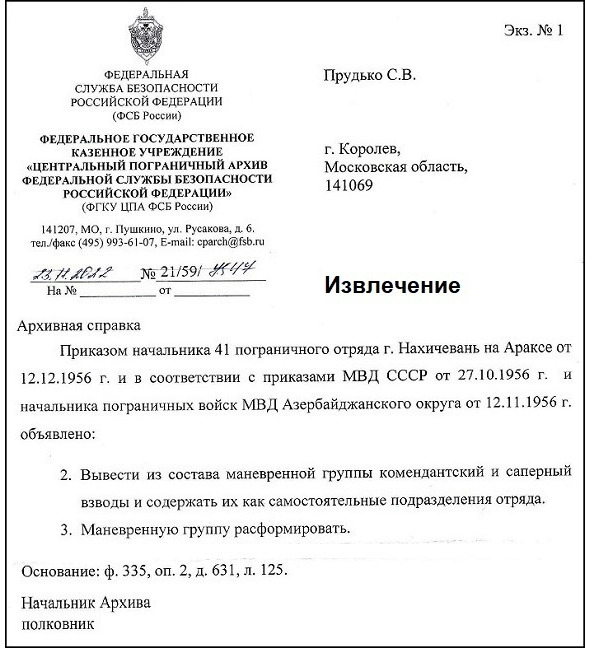

В 1937 году на основании приказа НКВД АзССР от 23 ноября 1937 года №858 кавалерийская манёвренная группа 41 НахПО была реорганизована (архивная справка ЦПА от 24 февраля 2021 года №21/59/П-214). Из данной архивной справки, не видя текста самого приказа, невозможно понять, была ли расформирована мангруппа в отряде, что подразумевается под термином «реорганизована»: то ли слияние, то ли присоединение, а может, разделение, выделение или преобразование мангруппы. В любом случае, считать это датой расформирования мангруппы в отряде я бы поостерёгся. Да и в штате 41 погранотряда, утверждённом приказом 1955 года, мангруппа значится одним из подразделений отряда. Итоговую точку в этом вопросе ставит ответ Центрального пограничного архива о судьбе мангруппы отряда.

Если отложить в сторону некоторые различия и особенности в целях и задачах, и сделать скидку на почти 50-летнюю разницу по времени, то допустимо утверждение, что кавалерийские манёвренные группы погранотрядов явились прообразом взводов повышенной боевой способности (ВПБС), создававшихся в 80х годах прошлого столетия в пограничных отрядах СССР.

***

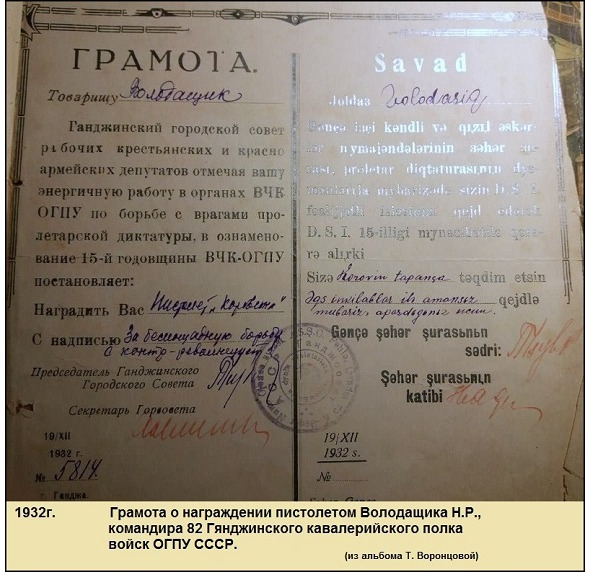

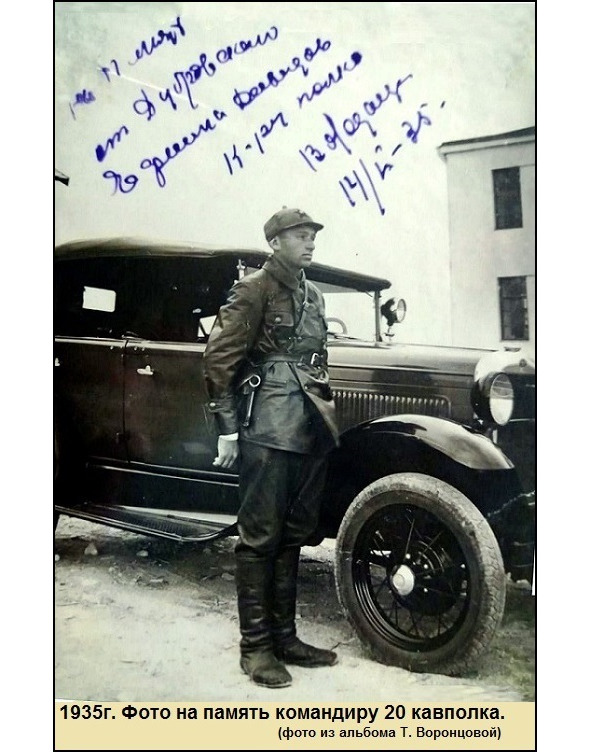

На этом можно было бы поставить точку в своём повествовании о друзьях по службе в манёвренной группе нашего пограничного отряда – Володащике и Соловьёве. Удивительно то, что оба они вновь встретились летом 1932 года в окрестностях города Гянджа (с 22 февраля 1935 года – город Кировабад Азербайджанской ССР) в расположении 58 Отдельного Гянджинского кавалерийского дивизиона войск ОГПУ. Этот Отдельный кавалерийский дивизион в августе 1932 года был переформирован в 82 Гянджинский кавалерийский полк войск ОГПУ, а с марта 1934 года переименован в 20 кавалерийский полк ОГПУ.

Н. Володащику вместе со своим сослуживцем В. Соловьёвым и другими командирами пришлось приложить много усилий, чтобы создать полноценную, слаженную и подготовленную в военном отношении кавалерийскую часть. И это при том, что в регионе к началу их полковой службы не утихли отголоски вооружённого выступления в Гяндже в 1920 году. Потенциальные очаги восстания продолжали проявлять себя по всей республике. Вооружённые сопротивления советской власти не окончились.

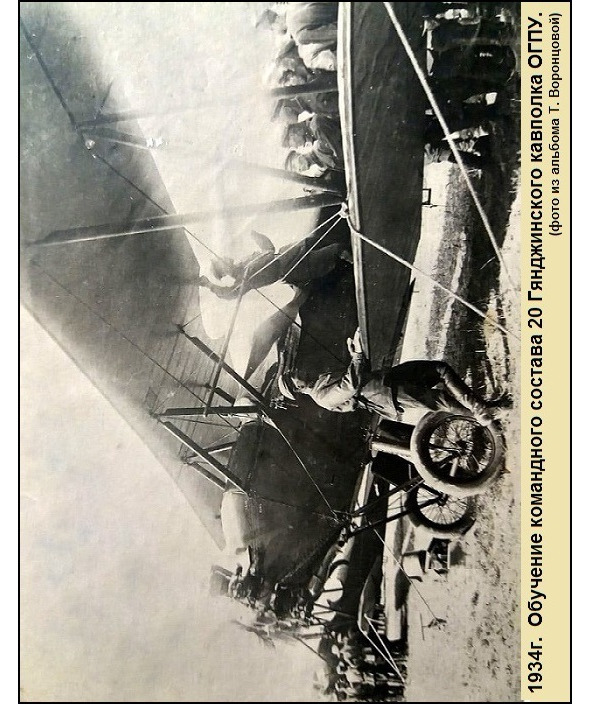

Повседневная жизнь личного состава кавалерийского полка преимущественно складывалась из занятий по боевой, огневой, конной и политической подготовке. Обучая личный состав полка теоретическим знаниям и в ходе практических занятий на местности, командование полка и само всесторонне обучалось.

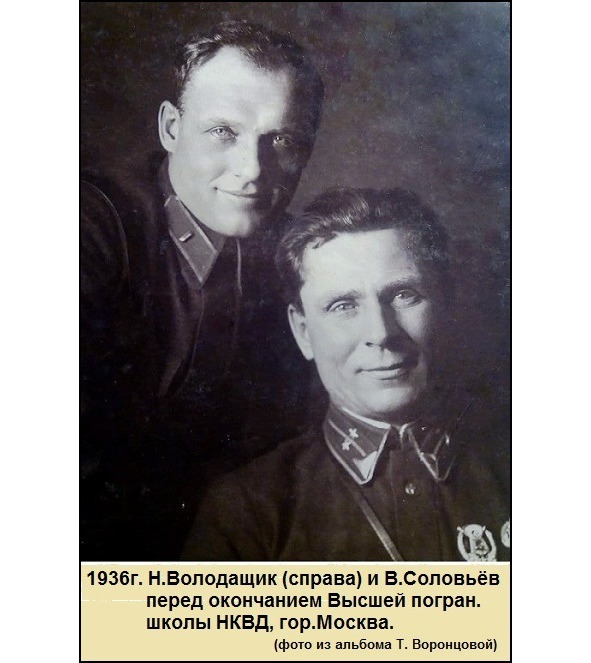

Достигнутые положительные практические результаты в руководстве вверенной частью были замечены вышестоящим руководством. Перспективные руководители Н. Володащик и В. Соловьёв в мае 1935 года получают направление в Москву на учёбу в Высшей пограничной школе НКВД.

По окончании пограничной школы Н. Володащик получает назначение на службу в Среднюю Азию, В. Соловьёва направляют на обучение в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, Москва. Весь период Великой Отечественной войны друзья прошли в боевых действиях на разных фронтах. Н. Володащик воевал на Финском и Сталинградском фронтах, носил воинское звание полковник, В. Соловьёв – на Северном и Карельском фронтах, носил воинское звание генерал-майор. А вот при ликвидации последнего очага Второй мировой войны на Дальнем Востоке, в боях с японской Квантунской армией – друзья вновь оказались в одном районе боевых действий – в Маньчжурии.

Уже после окончания войны, выйдя на заслуженный отдых, Н. Володащик навещал своего боевого друга, проживавшего с 1951 года в Молдавской ССР. И только окончание жизненного пути одного, а затем и другого, прервало эту замечательную, боевую дружбу.

Николай Романович Володащик умер 18 ноября 1970 года, похоронен в городе Одесса Украинской ССР. Владимир Александрович Соловьёв умер 8 октября 1955 года, похоронен в городе Гродно Белорусской ССР.

Вот, вроде, и всё. Я рассказал в меру своих познаний лишь о нескольких представителях манёвренной группы нашего отряда. Это были воины, это были героические бойцы и командиры славного отряда пограничников. Они беззаветно любили и защищали свою страну, свою Родину, и во имя этой любви были готовы к самопожертвованию. Их имена забвению не подлежат!

ПОСТ 14

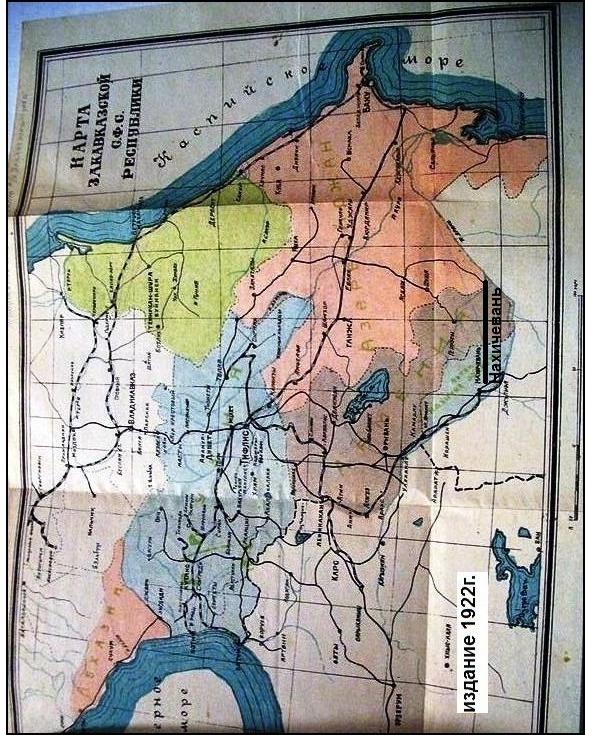

Места дислокации Управления 41 Нахичеванского пограничного отряда

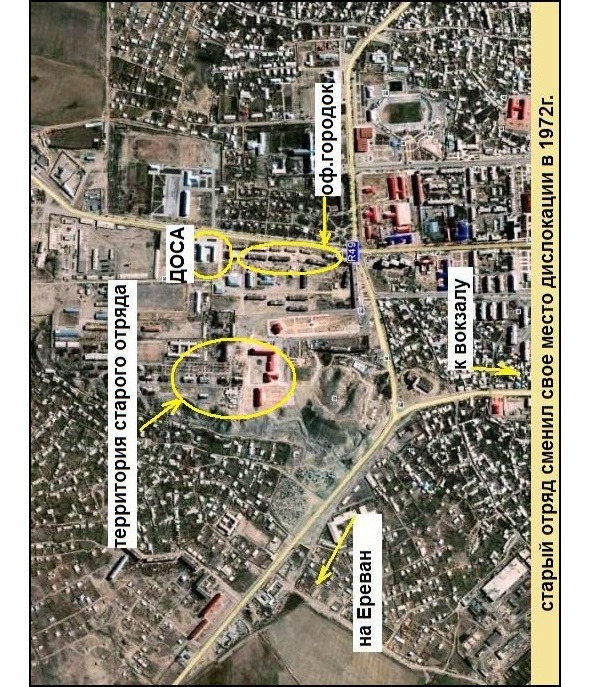

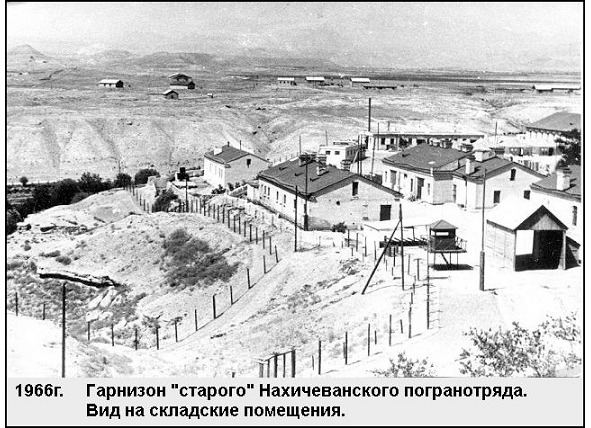

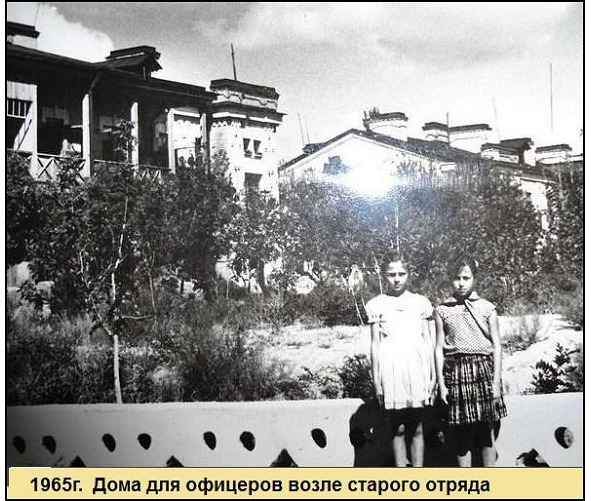

За всю историю с 1924 года и до своих последних дней в 1992 году Управление Нахичеванского пограничного отряда по крайней мере один раз меняло место своей дислокации в городе Нахичевани-на-Араксе. В 1970—1972 годах велось строительство нового пограничного отряда, которое было закончено в 1975 году. Уже осенью 1972 года новый отряд принял на учебном пункте молодое пополнение. В течение 1974—1975 годов осуществлялся переезд всех подразделений, служб, техники и т. п. уже в новый пограничный отряд.

Старый отряд находился на окраине Нахичевани при выезде из города в сторону Еревана, на перекрестке дорог Нахичевань-Ереван и Нахичевань-Абракунис.

Новый отряд расположился на плато на окраине Нахичевани при выезде из города в сторону Джульфы-Ордубад, недалеко от моста через реку Нахичевань-чай.

ПОСТ 15

Начальники 41 Нахичеванского пограничного отряда (войсковая часть 2062)

За прошедшее после первого издания книги время мной были найдены новые сведения о начальниках нашего пограничного отряда. В связи с этим пост мной был переработан и дополнен. Правда, и сегодня найдены далеко не все подробности служебной деятельности командиров части, но, надеюсь, что такая возможность ещё представится.

Начальник пограничного отряда – он же командир воинской части – руководит оперативно-служебной деятельностью лично и через аппарат управления отряда. В разные периоды существования 41 Нахичеванского пограничного отряда (войсковая часть 2062) перед начальниками пограничного отряда вставали разные задачи: от образования и становления отряда, как боевой воинской единицы, до свёртывания оперативно-служебной деятельности и передислокации в другой регион страны. Разные по своему возрасту, национальности и подготовке, темпераменту и характеру, все они умело руководили многотысячным коллективом пограничников, направляя их усилия на надёжную защиту, а в некоторые периоды времени, – и оборону государственной границы. По-разному складывалась военная судьба начальников 41 Нахичеванского пограничного отряда после их убытия из пограничного отряда. К сожалению, о многих мы имеем скудные документально подтверждённые сообщения, не обо всех из них удаётся найти сведения. Приглашая читателей ознакомиться со списком начальников отряда, надеюсь на новые дополнения и фотографии.

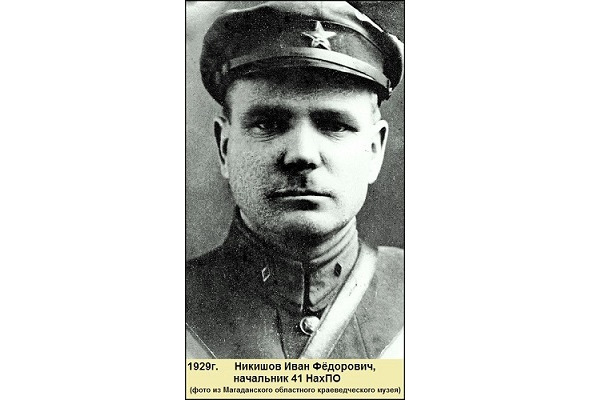

1) 1925—1928 и 1929—1933 Никишов Иван Фёдорович

2) 1933—1933___Стабин Иван Иванович

3) 1934—1937___Коркин Прокофий Яковлевич

4) 1937—1938___Авик Оскар Иосифович

5) 1938—1942___Киянец Михаил Терентьевич

6) 1942—1944___Банных Степан Анисимович

7) 1944—1947___Анейчик Виктор Михайлович

8) 1947—1951___Карацев Хидзибечир Моисеевич

9) 1951—1954___Опарин Евгений Степанович

10) 1954—1956__Меркулов Матвей Кузьмич

11) 1956—1957__Кокорин И. Н.

12) 1957—1959__Онищенко Алексей Фёдорович

13) 1959—1962__Собко Василий Кондратьевич

14) 1962—1968__Насиров Мустафа Джафарович

15) 1968—1972__Олькин Георгий Александрович

16) 1972—1975__Каледин Валентин Петрович

17) 1975—1979__Высоцкий Леонид Андреевич

18) 1979—1983__Лагутин Анатолий Алексеевич

19) 1983—1986__Тарасенко Павел Павлович

20) 1986—1988__Парасюк Владимир Анатольевич

21) 1988—1992__Жуков Виктор Константинович

1) НИКИШОВ Иван Фёдорович

Несомненный интерес всегда вызывает вопрос: кто был первым начальником Нахичеванского пограничного отряда ОГПУ СССР. Попробуем сообща присмотреться к событиям образования пограничной охраны на участке советско-персидской (с 1935 года – советско-иранской) границы в период 1923 – 1925 годов. В этот период по линии государственной границы проходило формирование пограничных отрядов, чьи функции прежде выполняли регулярные части Красной Армии. По мере продвижения Красной Армии от Баку в направлении Нахичевани и далее на Ереван из полевых частей выделялись пограничные батальоны, которые и осуществляли военное прикрытие границы.

Как уже отмечалось в начале этого сборника, организационная форма – пограничный отряд – была определена приказом ОГПУ СССР №122/44 от 25 февраля 1924 года. В этом же году командиру 5 Кавказского стрелкового полка Ивану Фёдоровичу Никишову, переведённому в пограничные войска ОГПУ, поручается создание пограничной охраны на азербайджанско-армянском участке советско-персидской границы и формирование пограничных отрядов. Иными словами, И.Ф.Никишов был первым начальником ряда пограничных отрядов азербайджанского направления, в частности, возглавлял в разное время Сальянский и Джебраильский (впоследствии – Гадрутский) пограничные отряды.