Полная версия:

Мои Пюхтицы и Приходские рассказы

Однако наша радость так же быстро улетучилась, как и появилась. Мы смотрели в замешательстве на крупные колеса и высокие борта деревянного кузова, как на неприступную крепость для доброй половины нашей небольшой паломнической группы, состоявшей из девяти человек. Всеобщее замешательство прервал отец Гермоген. Он подошёл к матушке игумении и, косясь в мою сторону, стал её в чём-то убеждать. И тут взгляды всех почему-то устремились на меня. Затем отец Гермоген, подойдя ко мне, сказал, что я должен помочь сёстрам забраться в кузов, и, не поясняя, что я должен делать, подвёл меня вплотную к переднему колесу кузова. Сообразив, что от меня требуется, я согнул спину наподобие ступеньки и замер. В тот же миг чья-то ступня опёрлась на мою спину, и через пару секунд под общий одобрительный возглас ступня, благополучно покинув мой хребет, успешно перенесла одну из сестёр в кузов.

Я старался не смотреть, кто в очередной раз наступит на меня, думая, что беспристрастное отношение к посещающим мою тыльную часть ступням избавит меня от тщеславных помыслов.

Но вдруг мной овладело непреодолимое желание узнать, по какую сторону от моей спины находится мать Иоасафа – несомненно, как я думал, главное испытание для моей спины на прочность. Я скосил взгляд вправо и увидел надвигающуюся на меня её внушительную фигуру. Я почувствовал, что где-то в глубине души у меня нарастает ропот: зачем основную тяжесть оставили напоследок?! Но тяжёлая ступня матери Иоасафы остановила мой бунтарский порыв. Будто намереваясь выкорчевать из меня все несмиренные помыслы разом, мать Иоасафа больно надавила мне на позвонки у основания шеи, и в следующий миг новый одобрительный возглас из кузова оповестил меня, что мучения мои кончились. В тот же миг какой-то ехидный голос, проникнувший в меня откуда-то извне, сказал, что я не смогу разогнуться. Но тут же другой, ободряющий голос внутри уверил меня, что коль скоро я трудился по послушанию, а не по собственной воле, то ничто мне не повредит. Действительно, в следующий миг со вздохом облегчения я без труда принял вертикальное положение и, насколько мог, проворно влез в кузов.

Трактор тронулся, и наш кузов запрыгал по грунтовке, заставляя нас хвататься за борта и друг за друга, чтобы хоть как-то удерживать равновесие, сидя на полу кузова. Так мы добрались до Преображенского храма. Эвакуация из кузова произошла гораздо легче, чем посадка, так как тракторист, проникшись к нам сочувствием, раздобыл где-то небольшую деревянную лестницу, и сёстры обошлись без эксплуатации моей спины. Итак, мы были у главной цели нашего паломничества – Преображенского собора. Там, куда мы стремились попасть, внутри собора, под спудом была главная святыня Валаама – святые мощи преподобных Сергия и Германа. Окна собора были заколочены досками, и потому собор походил на слепца, лишённого зрения по чьей-то злой воле. На двери, ведущей в собор, висел внушительных размеров замок, и нам ничего не оставалось, как попытаться поискать того или тех, с кем можно было бы договориться, чтобы войти внутрь. Человеком, который владел ключом от собора, оказалась пожилая женщина, одетая не по погоде в стёганый ватник. Похоже, что по нашей одежде и общему внешнему виду она легко догадалась, с кем имеет дело, и без лишних вопросов впустила нас внутрь собора.

Хотя запущенный внешний вид собора убедительно показывал нам, что его внутреннее состояние нисколько не лучше, всё же то, что мы увидели, превзошло наши ожидания: именно там, где, по нашему убеждению, под спудом пребывали мощи преподобных Сергия и Германа, был устроен винно-водочный склад из беспорядочного нагромождения ящиков с вином и водкой. Подойдя поближе, мы с облегчением обнаружили, что склад располагался всё-таки не над самым местом, где покоились мощи святых основателей монастыря, а немного поодаль. Но удивительным образом посреди этого запустения мы, тем не менее, чувствовали, что святыня как была, так и осталась святыней.

Плесень на стенах, забитые досками окна и окурки на полу вызывали в нас чувство преклонения перед храмом и святыми подвижниками, молчаливо сносящими надругательство над собой, как если бы они сознательно разделили эту участь с Самим Христом. От этого чувства или от других родственных ему чувств матушка игумения и сёстры захлюпали носами, будто от сырости и холода у всех одновременно открылся насморк, и, достав из своих карманов носовые платки, стали вытирать сначала глаза, а потом нос. Отец Гермоген принял хлюпанье носами как знак, что пора начать молитвы, и запел тропарь преподобным, который сёстры тут же подхватили. У отца Гермогена была приготовлена и молитва преподобным Сергию и Герману, которую он прочитал следом за тропарём, и тут уж все мы, зная, что и за чем следует в молебне, с воодушевлением запели величание: «Ублажаем, ублажаем вас, преподобнии отцы наши Сергие и Германе…».

Женщина в застёгнутой наглухо телогрейке всё это время стояла в стороне, молча наблюдая за нами. Скорее всего, она была заведующей этим винно-водочным складом, а значит, лицом материально ответственным и по инструкции не имела права доверить свой товар иным лицам. А поскольку была она человеком пожилым и жила среди людей, многие из которых были охочи до её товара, то чего-чего, а опыта у неё хватало, чтобы не доверять даже и очень приличным с виду людям: оставь их наедине с её товаром – без зазрения совести могут прихватить с собой бутылку-другую.

Когда после молитвы мы направились к дверям, женщина пропустила нас вперёд, и мне показалось, что она особо внимательно разглядывала высокую фигуру отца Гермогена в длинном распахнутом чёрном плаще поверх подрясника, будто пыталась оценить, сколько бутылок с её склада можно вынести незаметно под этим одеянием. Впрочем, всё это мне только показалось, а что думала эта женщина на самом деле, я знать не мог. Возможно, наше посещение пробудило в ней добрые чувства, особенно после того как матушка игумения участливо расспросила её о жизни на острове и о её семье и, выразив напоследок сочувствие тяжёлому материальному положению её семьи, вручила ей конверт, от которого женщина сначала смущённо отказывалась, но потом с благодарностью приняла и приглашала приезжать ещё. Эта же женщина подсказала нам, где можно нанять баркас с мотором, чтобы добраться до тех скитов, к которым, как мы думали, нельзя было добраться по суше.

Посещение разорённых скитов снова стало для сестёр поводом к хлюпанью носами и доставанию носовых платков. Там, в скитах, мы ходили от одной монашеской могилы к другой и пели литии. Эти монашеские кладбища были такими же заброшенными, как и стоящие рядом храмы, но мы были далеки от уныния, как будто вопреки увиденному в нас зародилась вера, что жизнь в этих скитах когда-нибудь возродится.

Добравшись до Никоновской бухты, мы обратили внимание на десяток калек, которые упрашивали туристов купить их поделки, главным образом силуэты валаамских храмов, более или менее удачно нарисованные или выжженные на куске фанеры. Мы слышали раньше, что на острове есть интернат для калек – инвалидов войны. Из сострадания к этим людям, у многих из которых наверняка было героическое военное прошлое, мы приобрели несколько поделок и с удовольствием отметили, что и многие туристы поступали так же.

Стоя на палубе теплохода, я подумал: то, что мы увидели на острове, красноречиво свидетельствовало: советскому обществу, которое стремилось в «светлое будущее», ни с калеками, ни с монахами было не по пути. Калеки своим видом принуждали признать, что страдания в этом мире были, есть и будут, а это противоречило представлению о светлом будущем. Монахи – ещё хуже: идеологические противники, которые провозглашают какое-то своё светлое будущее, называя его Царством Божиим. Одним словом, общество, которому и те, и другие не нужны, будет стараться их изолировать.

Гудок теплохода прервал мои мысли, и я пошёл к себе в каюту. На теплоходе царило веселье. «Странно, – думал я, – неужели, кроме нашей группы, все эти туристы остались равнодушными, увидев храмы в таком печальном состоянии?» До меня никак не могло дойти, что они давно привыкли видеть повсюду в своей стране храмы ещё и в худшем состоянии. Да и ехали многие туристы на Валаам не ради святынь, а чтобы полюбоваться природой и насладиться прекрасными видами, а те, кто прихватил с собой фотоаппарат, могли ещё и сделать несколько снимков на память, и они были счастливы, что всё это получили. Ну а храмы для них были всего лишь частью пейзажа, пусть даже очень привлекательной частью, но не более того. А может, я всё-таки в этом был неправ? Или не совсем был прав. Очень мне тогда хотелось на это надеяться.

Как матушка Варвара навестила преподобного Серафима Вырицкого

Мне вспоминается, как на рубеже 1980-х, на Светлой седмице настоятельница Пюхтицкой обители матушка игумения Варвара (Трофимова) с материю Георгией (впоследствии игуменией Горненской обители в Иерусалиме) поздравляли с Пасхой всех нас: они обходили с подарками и славлением – пением праздничных песнопений – не только келии сестёр, но не оставляли без внимания и дома духовенства и тех мирян, которые жили неподалёку от обители. Не оставались без праздничных подарков и некоторые эстонские семьи, которые, хоть и не были православными, но особо дружелюбно относились к монастырю.

Прекрасно помню, как в один из дней Светлой седмицы матушка с материю Георгией пришли в гости к нам с женой с пасхальными подарками, с большущим куличом и необыкновенно вкусной пюхтицкой пасхой. Первым делом мы все вместе пропели пасхальное славление, затем сели пить чай. Напротив стула, где сидела матушка, в углу комнаты стояла гитара. Бросив несколько раз взгляд в сторону гитары, матушка спросила: «сыграете что-нибудь нам с материю Георгией?» Я встал из-за стола и взял гитару. Немного смущаясь, я сказал, что могу спеть пасхальный стих собственного сочинения. Матушка с материю Георгией оживились и в один голос воскликнули: «Так вы ещё и песни пишете?» – «Ну да, в свободное от церковных служб время», – попробовал я отшутиться, ещё больше смутившись, но отступать было некуда. Я запел под гитару свой стих, следя за интонацией и напряжённо пропевая ещё не совсем запомнившийся текст. Когда я закончил петь, матушка игумения сказала мне серьёзно, без улыбки: «Даёте слово, что споёте этот стих на общей трапезе для сестёр?» – «Даю», – покорно ответил я. Едва я успел ответить, как игумения Варвара протянула руку к гитаре, которую я тут же ей подал. Все удивлённо затихли и переводили взгляд то на лицо матушки игумении, то на гитару. Между тем матушка принялась настраивать гитару, вернее, перестраивать с шестиструнного испанского строя на строй русской семиструнной гитары. Я это понял, потому что в детстве начинал учиться на семиструнной гитаре, и только в восьмом классе стал переучиваться на «шестиструнку», когда последняя, как более модная, пришедшая с Запада, стала вытеснять нашу русскую «семиструнку». Закончив настраивать гитару, матушка в медленном темпе проиграла несколько первых тактов известной пьесы для гитары «Гибель ‟Титаника»» и потом произнесла с улыбкой: «Нет, не получается. Не хватает мне ещё одной струны. Я ведь училась играть на семиструнной гитаре, а это шестиструнная». На этих словах мы, слушатели, дружно поаплодировали исполнительнице в игуменском достоинстве, а я шутливо извинился, что не догадался раздобыть для такого случая семиструнную гитару. Матушка на шутку ответила шуткой – и тут же спохватилась, что им с материю Георгией предстоит ещё посетить с пасхальными подарками другие дома.

Я проводил гостей до калитки и, вернувшись домой, взял гитару и попробовал повторить те несколько тактов грустного вальса, сыгранных игуменией Варварой. Потом вспомнил услышанный от матушки только что, за чаем, такой живой её рассказ в лицах о том, как она, будучи ещё девчонкой, приехала из Луги в Вырицу к иеросхимонаху Серафиму (Муравьёву) (с 2000 года – преподобный Серафим Вырицкий), знаменитому уже тогда своей прозорливостью старцу.

– Я, – рассказывала матушка, – увидев, что у келии старца толпится народ, поняла: кто-то из этих людей надеялся по молитвам отца Серафима узнать о своих без вести пропавших мужьях, отцах, детях; кто-то из них ещё не успел оправиться от скорби после полученной «похоронки» и пришёл за словом утешения. Но у меня, – продолжала матушка, – было только желание посмотреть на старца и получить благословение, поэтому мне было неловко перед этими людьми. В нерешительности я поднялась по ступенькам крыльца и остановилась. Вдруг дверь отворилась, и пожилая женщина монашеского вида внятно произнесла: «Где здесь девушка из Луги?» Никто не отозвался. Женщина повторила свой вопрос, и тут все уставились на меня. «Ты, должно быть, из Луги? – раздражённо спросила меня рядом стоящая женщина и, не дожидаясь ответа, слегка подтолкнула меня. – Так иди же, старец тебя зовёт».

«Как он узнал, что я из Луги? Он ведь не видел меня, и я ни с кем в очереди не говорила о себе», – пронеслось у меня в голове, пока я шла к келии отца Серафима. Войдя, я увидела седовласого старца, лежащего на постели. Вид у него был уставший и бледный. Слегка приподняв голову, он поздоровался со мной и спросил, с чем я пожаловала к нему. Я смущённо ответила, что никакого особого дела у меня к нему нет, я просто хотела посмотреть на старца.

«Ну, смотри», – сказал отец Серафим и улыбнулся. Затем, выждав минуту, он подозвал меня к себе и благословил крестным знамением. Внимательно глядя на меня, он отчётливо произнёс: «Сейчас тебя, Валя, покормят, затем возвращайся домой. Выйдешь на дорогу, увидишь большую грузовую машину, остановишь её, она тебя прямо до Луги и довезёт». Так всё и было, – закончила матушка свой рассказ, – только вышла на дорогу – идёт большая машина с грузом, остановила её и через пару часов была дома, в Луге.

Да, – думал я, размышляя в те минуты над только что услышанным, – такие встречи не проходят для души бесследно. Должно быть, эта встреча подтолкнула будущую игумению к избранию монашеского пути. А может, старец Серафим предсказал ей что-то об этом её будущем монашеском пути, о чём она просто не упомянула в своём рассказе? Что ж, вполне может быть.

Должен сказать, что после этого рассказа матушки игумении меня долго не оставляли мысли об отце Серафиме и подобных ему подвижниках, на долю которых выпал жребий – в тяжёлое военное и послевоенное время утешать и ободрять людей, вселять в них веру и молиться за них, не жалея своих сил и времени.

Схимницы Алексия и Мария

Особое место, или, если угодно, особую келию в моей памяти занимают две схимницы Пюхтицкой обители: схимонахиня Алексия и схимонахиня Мария. Это были первые увиденные мной живые схимницы: они медленно передвигались в храме и по монастырю, каждая – в сопровождении послушницы, опираясь то на руку послушницы, то на посошок, а то и на оба подспорья сразу. В своих особых расписных чёрно-белых схимнических облачениях с крестами, будто в погребальных пеленах, они неизбежно приковывали к себе внимание туристов и таких неофитов, каким был я, в то далёкое время конца 1970-х. О матери Алексии говорили в монастыре, что она была одной из тех девочек-сирот, которые жили в приюте княгини Елизаветы Шаховской на «горке». Сразу же из приюта она поступила в монастырь и, пройдя многие послушания, удостоилась должности благочинной монастыря. Многие сёстры помнили её ещё молодой, высокой и крепкого телосложения. Мне было сложно представить её такой, поскольку, когда я её увидел впервые, она была уже сухонькой, маленькой и ссутулившейся пожилой монахиней. При этом привлекала благородная мягкость её лица. Живые карие глаза излучали доброту, и во всём её облике чувствовалось неизменно доброжелательное отношение ко всем – вплоть до невоспитанных туристов, которые с нескрываемым любопытством беззастенчиво разглядывали её. Однако более всего меня поразил рассказ сестёр обители о том, что мать Алексия, прожив всю свою жизнь в монастыре, никогда не выезжала за его пределы. С одной стороны, – размышлял я, пытаясь «переварить» столь редкий биографический факт, – понять её можно: сирота, куда ей было ехать, к кому? Но неужели не хотелось ей взглянуть хотя бы однажды, как бегут по улицам потоки машин и снуют туда и сюда люди в больших и шумных городах хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться в правильности избранного пути? Или наблюдательному взгляду матери Алексии хватало встречи с миром в лице паломников и туристов – того, что она могла видеть каждый день в монастыре, да ещё рассказов сестёр о мирской жизни (а многим из них было что рассказать о радостях и скорбях жизни в миру)? Одним словом, попытки логически объяснить себе этот поразительный факт ещё больше углубили то чувство уважения к матери Алексии, которое я стал испытывать к ней с самого начала. Она окончила свою схимническую жизнь, когда я ещё служил диаконом в обители, и мне довелось поучаствовать в её отпевании и погребении на монастырском кладбище. Сразу после её погребения отец Гермоген должен был совершить положенные молитвы в опустевшей келии покойной матери Алексии и позволил мне пойти вместе с ним. Это была небольшая, довольно светлая комната с двумя окнами, выходящими на северо-восточную часть Успенского собора. Полки с книгами аскетического содержания и обилие икон на стенах – вот то, что бросилось мне в глаза, едва я переступил порог. Кто- то ведь жил здесь и до матери Алексии, кто-то опять займёт эту келию с видом на собор, почти под самой монастырской надвратной звонницей, и так будет, возможно, до скончания века, размышлял я, выходя из опустевшей на время келии матери Алексии, и от этого на душе становилось спокойно.

Что касается схимонахини Марии, то она жила в келии с северо-западной стороны собора, и её окна, так же, как и у схимонахини Алексии, выходили на собор, так что она могла видеть всех входящих в собор и выходящих из него через главные его западные врата. Роста схимонахиня Мария была также небольшого, как и схимонахиня Алексия, только, пожалуй, более ширококостной. Её лицо не казалось мне таким выразительным, как у схимонахини Алексии, но тем не менее её взгляд и улыбка тоже были добрыми и приветливыми, и в то же время в её лице была какая-то отрешённость от всего земного. При ходьбе схимонахиня Мария заметно прихрамывала, на что, впрочем, можно было бы не обратить особого внимания, учитывая её возраст, если не знать истории, связанной с появлением у неё этой хромоты.

Оказывается, в детстве будущая схимница едва не потеряла ногу из-за какого-то опасного заболевания. Родители, сильно обеспокоенные болезнью дочери, возили её от одной медицинской знаменитости Петербурга к другой, но болезнь не отступала, а, наоборот, прогрессировала. Наконец кто-то из друзей родителей посоветовал им немедленно отправиться за помощью в Кронштадт, к отцу Иоанну Сергиеву. К счастью, верующим родителям было хорошо известно, кто такой отец Иоанн и где его искать, и они, не мешкая, отправились в Кронштадт. Отец Иоанн со свойственным ему состраданием отнёсся к больной девочке и её родителям. Он тут же совершил, как было у него заведено в подобных случаях, чин малого освящения воды и после продолжительной молитвы, благословив ребёнка, предсказал, что девочка поправится, но будет немножко прихрамывать. Так оно и произошло.

Услышав этот рассказ от кого-то из пюхтицких сестёр, я уже не мог не замечать этого прихрамывания матери Марии и смотрел на её неровную походку как на чудо. На память при этом неизменно приходили те удивительные слова Евангелия о борьбе с греховными помыслами, которые Господь облёк в форму притчи: «…Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну…» (Мк. 9, 45). Выходит, что до Царства Божия едва ли можно дойти грациозной походкой. Вот схимница Мария и «дохромала» до своего спасения, доказательством чего для меня стала её внешняя, то есть физическая хромота.

Много позже, служа на приходе, мне довелось отпевать нашего прихожанина, который в результате тяжёлой болезни незадолго до кончины потерял один глаз. Перед отпеванием на литургии в этот день в храме (так совпало, и многие отметили это удивительное совпадение) как раз читали рядовое евангельское зачало от Марка, в котором говорилось: «…Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мк. 9, 47). Этот прихожанин тоже прошёл свой путь отречения от мирских соблазнов, то есть, выражаясь языком притчи, «вырвал глаз» – и затем, безропотно претерпев тяжелейшую болезнь, удостоился христианской кончины. Размышляя над этими и подобными им христианскими судьбами, невольно вспоминаешь слова из завещания архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Знает Бог, как спасать любящих Его».

Сапожок матери Паисии

Пожилая, маленькая, сухонькая, юркая. Походка стремительная, шаг широкий; словоохотливая – мимо тебя не пройдёт, обязательно остановится хоть на пару слов. Открытая и доброжелательная, но и прямолинейная, за что, поговаривали, мать Паисию (Наумову; 1913–1990) некоторые сёстры недолюбливали.

Такой или почти такой рисует мне сегодня воображение портрет матери Паисии спустя много лет. Спрашиваю себя: почему я помню мать Паисию лучше некоторых других сестёр из того времени, когда я начал служить диаконом в Пюхтицкой обители? Думаю, потому, что мать Паисия как-то особо дружелюбно отнеслась к нам с женой с самых первых дней нашего появления в обители.

Может быть, моё или наше с женой общение с материю Паисией оставалось бы таким же, как и со многими монастырскими сёстрами, то есть по большей части кратким и по какому-нибудь конкретному делу, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что дверь и два окна келии матери Паисии выходили на алтарную часть монастырского собора, в которой и по сей день существует внушительных размеров металлическая дверь, ведущая в ризницу и алтарь. Священники и диаконы, либо опаздывающие на службу, либо по какой-то причине не желающие иной раз проходить в алтарь через весь храм, часто пользовались уличной дверью со стороны алтаря, чтобы прямо со двора попасть в алтарь или, наоборот, выйти из алтаря в монастырский двор без риска быть остановленными кем-либо в храме, когда или времени на разговоры не было, или не хотелось ни с кем встречаться. Правда, тут надо было миновать ещё один «кордон» – келию матери Паисии.

Благодаря своему вышеописанному расположению келия матери Паисии могла служить для неё прекрасным наблюдательным пунктом, дающим исчерпывающее представление о ежедневном передвижении духовенства по этой хоть и небольшой, но важной части монастыря. Впрочем, не хочу, чтобы у кого-то создалось впечатление, будто мать Паисия от скуки с утра до вечера либо сидела у окошка, либо прохаживалась у своей келии, наблюдая за тем, кто и куда направляется, и ища повод поговорить.

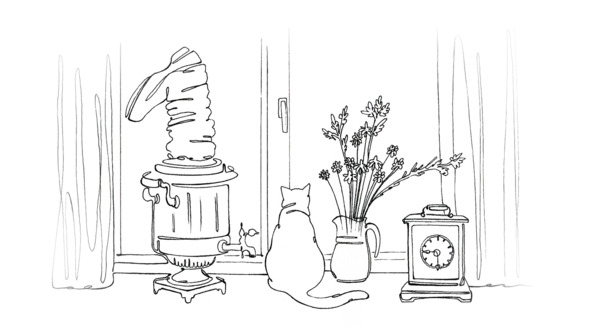

Как и каждая сестра обители, мать Паисия на протяжении целого дня чередовала труд с молитвой, поскольку праздность, то есть пустое времяпрепровождение, по убеждению монахов, есть худший враг человека. Поэтому в монастыре, по моим наблюдениям, чего-чего, а работы всегда хватало всем – и молодым сёстрам, и пожилым. Стало быть, речь здесь может идти только о тех немногих часах отдыха в келии, которые столь же необходимы монахам, как молитва и труд. Вполне естественно, что пожилым сёстрам для восстановления сил требуется больше времени, чем молодым. Следовательно, если молодые сёстры в будний день после полунощницы, наспех позавтракав, должны были разойтись, а то и разъехаться по послушаниям, то сёстры пожилые могли нередко остаться и на литургию, потом позавтракать и не бежать сломя голову, а всё так же неспешно отправиться на место послушания. Вот и мать Паисия после литургии возвращалась в свою келию, и если дело было в тёплое время года, то открывала в обе створки окна и ставила на подоконник старинный самовар с углями.

И когда ты выходил из храма через алтарь, то, даже не глядя в ту сторону, можно было догадаться по приятному запаху дымка древесных углей, что матушка в своей келии готовится к чаепитию. Если в этот момент у самовара виднелся белый летний апостольник матери Паисии, то уже было невозможно не остановиться на минуту-другую у гостеприимного окна. Иногда во время беседы к окошку неслышно подходила кротко улыбающаяся инокиня Никандра – проживавшая вместе с материю Паисией монастырская сестра – и, поздоровавшись, тут же исчезала в таинственной глубине келии.

Особым аксессуаром самовара матери Паисии, вызывавшим неизменные улыбки всех, кто хоть одним глазком мог увидеть это далекое от современности чаепитие, был хромовый сапожок. Надетый на трубу самовара, как на солдатскую ногу, сапожок весело плясал под рукой матери Паисии, от чего самовар начинал важно пыхтеть, напоминая собой генерала на плацу. Говорят, что когда-то очень давно какой-то смекалистый солдат догадался в сырую ненастную погоду снять свой сапог и, надев его на трубу походного самовара, раздуть плохо разгоравшийся огонёк.