Полная версия:

Риски России: экология и здоровье. Экологическая безопасность России

Процесс устойчивого развития подразумевает единство трех основных компонентов: экономика, социальное обеспечение и экологическое благополучие. В соответствии с проектом Государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации (М.: Минэкономики России, 1997), показатели устойчивого развития на национальном уровне можно разделить на показатели окружающей среды, экономики и социальной сферы.

Показатели окружающей среды:

– потребление чистой первичной продукции;

– потери чистой первичной продукции при ее потреблении;

– площади ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий и их прирост;

– потребление природных ресурсов: земель, леса, растительных и животных (рыбных) ресурсов, минерального сырья, воды – тенденции; истощение запасов природных ресурсов – изменение темпов;

– загрязнение природных сред: воздуха, воды, почв, растительного и животного мира; выбросы и накопления загрязнителей в средах: газообразных, жидких, твердых;

– выбросы и накопления в окружающей среде особо опасных и радиоактивных отходов;

– биоразнообразие;

– площадь особо охраняемых территорий; озоновый слой;

– техногенные и природные аварии, число, ущерб;

– затраты на природоохранные мероприятия.

Все эти показатели могут быть представлены в абсолютном и в относительном выражении (в процентах, долях единиц и т. д.), а также рассчитаны на единицу площади, душу населения или единицу времени.

Показатели экономики:

– объем валового национального продукта;

– материалоемкость и энергоемкость ВВП;

– изменения структуры хозяйства;

– производительность труда;

– использование отходов, их переработка;

– снижение производства опасных и радиоактивных отходов;

– прирост запасов минерального сырья;

– доля экспорта природных ресурсов во внешней торговле, в том числе естественных биологических ресурсов.

Показатели социальной сферы.

В их составе можно выделить показатели состояния здоровья, качества жизни, социальной активности и демографические показатели.

Показатели здоровья:

– продолжительность жизни (ожидаемая при рождении и фактическая);

– смертность (общая, детская, от различных причин);

– заболеваемость (общая и от различных причин);

– осуществление мер по профилактике заболеваний;

– доступность полноценного отдыха во время отпуска;

– уровень травматизма на производстве и в быту;

– масштабы курения, алкоголизма, наркомании.

Показатели качества жизни:

– наличие мест приложения труда и их соответствие структуре трудовых ресурсов;

уровень доходов, разрыв между высокообеспеченными и низко обеспеченными категориями граждан;

– доступ к образованию и профессиональной подготовке;

доступ к информации;

– обеспеченность жильем и местами отдыха;

– наличие здоровой среды обитания в местах постоянного проживания населения;

– наличие экологически чистых продуктов питания, масштабы их потребления;

– удовлетворение познавательных и культурных потребностей;

– обеспечение личной безопасности граждан.

Показатели социальной активности:

– участие в выборах и референдумах;

– участие в деятельности общественных организаций, в том числе экологических;

– деятельность общественных экологических экспертиз (количество рассмотренных проектов);

– сотрудничество общественных, частных и государственных организаций.

Демографические показатели:

– численность населения, в том числе городского и сельского;

– плотность населения;

– численность мужчин и женщин;

– рождаемость, в том числе в различные периоды репродуктивного возраста у женщин;

– естественный прирост населения;

– возрастной состав населения;

– число регистрируемых браков и разводов;

– национальный состав населения;

– изменение численности и структуры экономически активного населения;

– миграция населения и др.

Как видно из представленного перечня показателей, проведение полноценного анализа состояния России на пути становления устойчивого развития, представляет собой объемный материал, который выходит за рамки нашей книги. Да и решение вопроса о том, насколько наша страна приблизилась к этому пути – это дело специалистов соответствующих профилей.

Выше были приведены отдельные показатели заботы государства об экологической безопасности России. Теперь целесообразно посмотреть, как изменилось экономическое положение страны и социальный статус общества за те годы, что Россия встала на путь устойчивого развития.

Для оценки экономического развития страны были использованы такие показатели как динамика ВВП, развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление национальной валюты и размер государственного долга.

Для оценки социального обеспечения общества использованы такие показатели как доля денежных средств в ВВП, выделяемых на социальные нужды общества, в частности здравоохранение и экологию, распределение денежных средств в различных слоях населения, рост числа бедных и др.

Экономические показатели.

ВВП России в 1990 году составлял 568.9 млрд. долл., занимал 9 место в мире и был на таком же уровне, как ВВПКанады (592 млрд. долл.). Доля ВВП России в мире составляла 2.5%. ВВП России был меньше, чем ВВП США (5979.6 млрд. долл.) в 10.5 раза, ВВП Японии (3103.7 млрд. долл.) ВВП Германии в 5.5 раза, (1714.4 млрд. долл.).

ВВП России в 2012 году составлял уже 2029.8 млрд. долл., занимал 8 место в мире, т. е. за эти годы вырос более, чем в 3раза. Доля ВВП России в мире составляла 2.8%. ВВП России (2029,8) был больше, чем ВВП Финляндии (247.4 млрд. долл.), ВВП Казахстана (202.7 млрд. долл.), ВВП Беларуси (63.3 млрд. долл.), ВВП Монголии ВВП (10.3 млрд. долл.). Однако, ВВП России в 2012г. был меньше, чем ВВП США (16244.6 млрд. долл.) в 8 раза.

Представленные данные позволяют прийти к выводу, что ВВП России занимает достойное место среди развитых стран: она занимает 8 – 9 место, что делает реальным ее участие в процессе становления на путь устойчивого развития.

ВВП на душу населения в 2012г. увеличился по сравнению с 1990г до 14178 долларов, но оставался в мире на прежнем 67 месте. По соседству с ним были по-прежнему малоразвитые страны, да страны СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, Литву и Латвию. По сравнению с развитыми странами ВВП России на душу населения было в разы ниже. По этому показателю Россия сопоставима с развивающимися странами и отстающими в своем развитии от передовых экономик. Россия занимает 66—67-е место, что практически не оставляет возможности осуществлять позитивные мероприятия в социальной сфере, прежде всего, в экологии. Это был значительный минус, и Россия практически не продвинулась в этом показателе за прошедшие годы.

Тем ни менее, следует отметить, что Россия за эти годы прошла путь существенного роста экономики. Так, в 2000-е годы в экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 – 10%, в 2001 – 5,1%, в 2002 – 4,7%, в 2003 – 7,3%, в 2004 – 7,2%, в 2005 – 6,4%, в 2006 – 8,2%, в 2007 – 8,5%, в 2008 – 5,2%), промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов населения. Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29% в 2000 году до 13% в 2007). С 1999 по 2007 годы индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 77%, в том числе производства машин и оборудования – на 91%, текстильного и швейного производства – на 46%, производства пищевых продуктов – на 64%. Рост ВВП России в 2011 году составил 4,3%, темпы роста не изменились по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2011 года инвестиции в России достигли рекордного за последние 20 лет уровня в 370 млрд долларов за год. Темпы инфляции опустились до рекордно низкого уровня со времён распада СССР, за 2011 год индекс цен вырос только на 6,6%. С 1 января 2012 года начало работу единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. 22 августа того же года Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Но уже по итогам 2012 года рост экономики начал замедляться и составил 3,3%, инфляция составила 6,6%. Всего за 2012 год российское промышленное производство выросло лишь на 2,6 процента (для сравнения за 2011 г. – на 4,7 процента в 2010 году – на 8,2 процента).

В 2013 году экономический рост в России снизился еще в большей степени. Рост ВВП составил 1,3%, инфляция составила 6,5%, рост промышленности составил 0,8% процента. Время для становления на путь устойчивого развития было упущено.

Бюджет России в течение ряда лет выделяет на социальные мероприятия, в частности, здравоохранение ничтожно малые средства. Такие же средства выделяются и на природоохранные мероприятия. Это еже больший минус, который отодвигает Россию на самые отдаленные места на пути устойчивого развития.

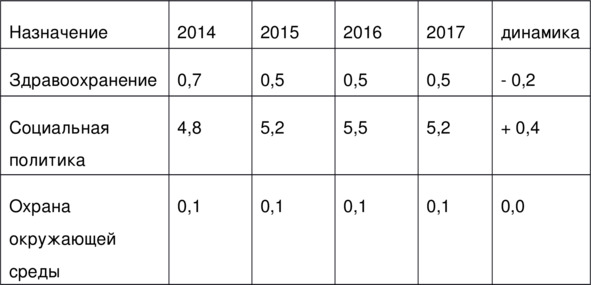

В таблице представлены значения выделяемых средств из бюджета в 2014 – 2017гг.

Таблица 2. Выделяемые из бюджета средства в долях ВВП (%) на социальные нужды в 2014—2017гг

Как видим, на охрану окружающей среды выделяется ничтожно малые средства: лишь 1\1000 часть бюджета, на здравоохранение 0,5, что на 0,2% ниже 2014г.

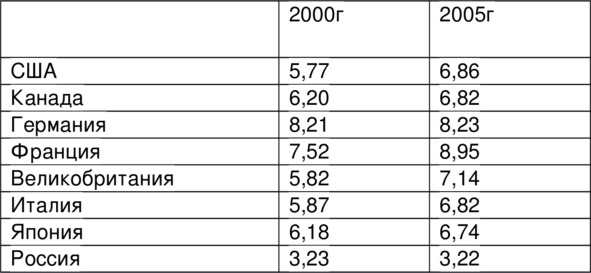

Для сравнения следует привести данные о выделяемых на здравоохранение и охрану окружающей среды средств из бюджета в лидирующих странах. Перед нами таблица, содержащая упомянутые данные от 17 разных стран от Австралии до Японии. Мы видим, что в 2001г. в Австралии выделяли на охрану окружающей среды лишь 0,02% ВВП. Это понятно, так как в Австралии большая часть территории страны является не тронутой или заповедной с незначительным влиянием общества на экологическое состояние. Но вот дальше, начиная с Австрии и до Японии идет неуклонный рост выделяемых средств на охрану окружающей среды. В Австрии – 0,17% от ВВП и в Японии – 1,10. Надо сказать, что в Японии наибольшее значение выделяемых средств вполне оправдано, так как имеет наибольший техногенный стресс на незначительную территорию страны. В США, напротив, имеет место отрицательный баланс средств, выделяемых на охрану окружающей среды, в результате чего образовалась своего рода задолженность государства перед экологической ситуацией. В России ежегодно выделяется 0,1% от ВВП, что существенно меньше по сравнению с другими экономически развитыми странами. Средняя доля государственных расходов в ВВП в развитых странах составляет 0,28%.

Таблица 3. Доля расходов на здравоохранение от ВВП в %

Таблица 4. Доля расходов на охрану окружающей среды в лидирующих странах от ВВП в %.

К сожалению, исходя из представленных цифр и сравнений не в пользу России, здравоохранение и охрана окружающей среды находятся в крайне бедственном положении. Трудно представить, как с такими бюджетными средствами можно становиться на путь устойчивого развития и экологической безопасности. И это несмотря на настойчивые заявления Правительства о своих твердых намерениях идти по этому пути.

Россия – страна с чрезвычайно резким расслоением общества по величинам годовых доходов. Олигархи, чиновники всех рангов и прочие, чей доход больше сто тысяч руб. в месяц, составляют сливки общества. Так, например, среднемесячная зарплата сотрудников администрации президента России в первом полугодии 2013 года составила 171 340 рублей, сообщает Росстат. Сотрудники аппарата правительства получают не намного меньше – в среднем, 167 382 рублей в месяц. Сразу после возвращения в Кремль в мае 2012 года президент Владимир Путин подписал указ, приравнявший зарплаты сотрудников администрации президента к окладам военнослужащих. Это означало рост действующих зарплат практически вдвое. Вслед за этим, для устранения «несправедливости», подняли и зарплаты сотрудников Белого дома. Как рассказывал источник Forbes, чиновникам аппарата правительства «по умолчанию» стали платить вместо пяти окладов ежемесячно около 20. После этого был принят указ и о повышении зарплат аппаратчиков: их тоже приравняли к военным, только каждую должность в аппарате сравняли с военными на уровень ниже, чем у администрации президента. По проекту федерального бюджета на 2014—2016 год зарплата федеральных чиновников к 2018 году вырастет в 2,6 раза. На это планируется потратить 135 млрд. рублей.

– в крайней нищете живут 13,4% населения с доходом ниже 3422 рубля в месяц;

— в нищете живут 27,8% населения с доходом от 3422 рублей до 7400 рублей в месяц;

– в бедности живут 38,8% населения с доходом от 7400 рублей до 17000 рублей в месяц;

– «богатыми среди бедных» являются 10,9% населения с доходом от 17000 рублей до 25000 рублей в месяц;

– на уровне среднего достатка живут 7,3% населения с доходом от 25 000 рублей до 50000 рублей в месяц;

– к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50 000 рублей до 75 000 рублей в месяц. Их число составляет 1,1% населения России;

– так называемые богатые составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в месяц. (8)

Из приведенных данных видно, что первые три группы (нищие, в том числе живущие в крайней нищете, и бедные) составляют ровно 80% населения современной России. Это почти 113 миллионов человек. Это также безусловный минус, не оставляющий никакой возможности встать на путь устойчивого развития по социальной сфере.

Интересную информацию можно почерпнуть из распределения стран по рейтингу стран мира по уровню социального развития на 2014 год. Новая Зеландия возглавила рейтинг стран мира по Индексу социального развития 2014 года.

В настоящее время понятие социального прогресса стало одним из наиболее важных направлений исследований в области социологии, психологии, экономики и государственного управления, а показатели социального развития часто рассматриваются в качестве определенной альтернативы экономическим показателям, так как в целом имеют больше общего с жизнью реальных людей, чем абстрактные экономические теории. Индекс социального развития – это комбинированный показатель, который измеряет уровень общественного благополучия и социального прогресса в странах мира. Этот показатель разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера (Michael E. Porter), председателя The Social Progress Imperative, профессора Гарвардского университета, специалиста в области стратегического управления и международной конкурентоспособности. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров, включая Гарвардскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт.

Индекс охватывает 132 страны и базируется на комбинации данных из опросов общественного мнения (12%), оценок экспертов в области развития (25%) и статистической информации международных организаций (61%). При определении успехов той или иной страны в области социального развития учитываются свыше 50 показателей, объединенных в три основные группы:

Основные потребности человека – питание, доступ к основной медицинской помощи, обеспечение жильем, доступ к воде, электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности.

Основы благополучия человека – доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, доступ к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохранения, экологическая устойчивость.

Возможности развития человека – уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей человека принимать решения и реализовывать свой потенциал.

В этом году мировым лидером в области социального развития стала Новая Зеландия. Второе место в рейтинге заняла Швейцария, которая показала лучшие результаты по таким параметрам, как экологическая устойчивость, личная безопасность, ожидаемая продолжительность жизни и религиозные свободы. Третье место заняла Исландия, Четвертое место заняли Нидерланды. Замыкает пятерку лидеров Норвегия, которая продемонстрировала лучшие результаты по личной безопасности, доступу к информации и средствам коммуникации, свободе прессы и базовой медицинской помощи.

Россия в рейтинге социального развития заняла 80 место из 132 стран. Относительно низкие показатели страны обусловлены низким качеством здравоохранения, низким уровнем экологической устойчивости, низким уровнем толерантности и социальной вовлеченности, а также проблемами личной безопасности. Крупнейшие экономики мира расположились в рейтинге от 12 до 29 места.

Замыкают рейтинг традиционно неблагополучные африканские государства: Судан, Гвинея, Бурунди, Центрально-Африканская Республика и Чад. (9)

Этой информацией, пожалуй, можно подвести черту под анализом возможностей вступления России на путь устойчивого развития и экологической безопасности.

Глава 3. Система управления качеством окружающей среды

Охрана окружающей природной среды, система управления качеством окружающей среды, создания условий становления Росси на путь устойчивого развития и обеспечение экологической безопасности страны представляют собой задачу, решение которой связано с большим объемом работ, выходящим за пределы нашей книги. Тем ни менее мы предпримем попытку в общих чертах обрисовать картину, из которой можно было бы понять, как и какими силами все это делается.

Система управления качеством окружающей среды в России представлена следующими разделами:

– государство и экологические риски или система государственного управления качеством окружающей среды;

– мониторинг окружающей природной среды;

– экологическая экспертиза;

– система экологического контроля в России;

– управление лесным хозяйством, водными ресурсами и почвами.

3.1. Государство и экологические риски

Высшими государственными органами, осуществляющими политику в области охраны окружающей среды, являются: Президент РФ, Федеральное Собрание – парламент РФ, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы, Правительство РФ, органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.

При аппарате Президента РФ существует Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по экологической безопасности, которая образована в соответствии с Законом РФ «О безопасности» и Положением о Совете безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 3 июня 1992 г. №547. Одной из задач Совета безопасности и ее постоянным рабочим органом межведомственной комиссии является подготовка предложений по обеспечению экологической безопасности в промышленности, на транспорте, в сельском и других отраслях народного хозяйства, по решению экологических проблем защиты здоровья населения, безопасности уничтожения химического и ядерного оружия, ликвидации зон экологического бедствия и неблагополучия;

К органам законодательной власти, осуществляющим политику государственного регулирования в области охраны окружающей среды, относятся Государственная Дума Федерального Собрания РФ (Комитет Госдумы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам и природопользованию, Комитет Госдумы Федерального Собрания РФ по экологии, Комиссия Госдумы Федерального Собрания РФ по проблемам устойчивого развития; Комиссия Госдумы Федерального Собрания РФ по рассмотрению правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции, Совет Федерации Федерального Собрания РФ (Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по природным ресурсам и охране окружающей среды).

Специальными органами, осуществляющими управление в области охраны окружающей среды, являются: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по недропользованию. Следует отметить также Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также иные органы, опосредованно участвующие в данном направлении работ, а также органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

К органам экологического управления отнесены Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по охране окружающей среды (Госкомэкологии России), Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Росгидромет России проводит мониторинг и контроль состояния окружающей природной среды (ОПС), в первую очередь атмосферного воздуха и поверхностных вод. Росгидромет имеет широкую сеть наблюдательных пунктов, постов и станций. На региональном уровне управление ОПС ведется представительными и исполнительными органами власти, местными органами самоуправления, а также территориальными органами указанных выше специально уполномоченных ведомств.

Указом президента РФ от 17.05.2000 г. и соответствующего Постановления Правительства РФ Госкомэкологии РФ был упразднен, а его функции переданы Министерству природных ресурсов России. Создано самостоятельное управление государственной экологической экспертизы, осуществлено формирование о6ъединенных комитетов природных ресурсов во всех субъектах Федерации, куда вошли также местные органы бывшей Лесной службы и бывшего Госкомэкологии РФ.

3.2. Мониторинг окружающей природной среды

Согласно закону РФ «О гидрометеорологической службе» (1998 г.), мониторинг ОПС – долгосрочные наблюдения за состоянием ОПС, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния природной среды и ее загрязнения.

Различают несколько видов мониторинга. По территориальному признаку выделяют локальный, региональный и глобальный (биосферный) мониторинги. По используемым методам – наземный, авиационный и космический. По методам исследований – химический, биологический, физический и другие.

В настоящее время создана мировая сеть станций фонового мониторинга, которая охватывает все типы экосистем: наземные (лесные, степные, пустынные, высокогорные) и водные (морские и пресноводные). Эта работа осуществляется под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). На территории России в 11 биосферных заповедниках расположены станции комплексного фонового мониторинга; они являются частью глобальной международной наблюдательной сети.

Создана Единая государственная система экологического мониторинга России, в функцию которой входит: наблюдения за происходящими в ОПС физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, последействия его влияния на растительный и животный мир, обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей среде, предупреждения и прогноза ее состояния.

Руководит проведением государственного мониторинга Министерство природных ресурсов РФ, оно же является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в области изучения, использования и охраны природных ресурсов.

Мониторинг загрязнения ОПС ведет Росгидромет. Система наблюдений включает следующие подсистемы: I) слежения за загрязнением воздуха в городах и промышленных районах; 2) слежения за загрязнением почв; 3) слежения за загрязнением пресных и морских вод; 4) слежения за трансграничным (межгосударственным) переносом веществ, загрязняющих атмосферу; 5) слежения за химическим и радионуклидным составом и кислотностью атмосферных осадков и загрязнением снежного покрова; 6) слежения за фоновым загрязнением атмосферы; 7) комплексных наблюдений за загрязнением природной среды и состоянием растительности.

Министерство здравоохранения РФ через свою службу контроля объединяет санитарно-гигиенические и микробиологические лаборатории, в которых определяют химические, микробиологические и паразитологические показатели объектов. Осуществляется контроль состояния атмосферного воздуха в городах и источников питьевой воды, токсикологический и бактериологический контроль территорий, складов ядохимикатов, сельхозугодий и т. д.

3.3. Экологическая экспертиза и экологический контроль

В соответствие с законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991) и Федеральным Законом «Об экологической экспертизе» (1995), «экологическая экспертиза – это оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и природные ресурсы».