Полная версия

Полная версияПолная версия:

Род Мандрыки

Александр Николаевич Мандрыка, 1916.

Большую помощь В.Л. Модзалевскому оказал Александр Николаевич Мандрыка (119), который окончил Пажеский корпус, с 1895 года служил личным камер-пажем Государя Императора, с 1905 года был последним флигель-адъютантом Его Императорского Величества Николая II. В 1914-1915 годах был Нижегородским Губернатором, в 1916-1917 годах исполнял должность Тифлисского губернатора. Служба на таких высоких должностях обязывала Александра Николаевича иметь родословную. Используя свои большие возможности, изучал историю рода Мандрыки, собирал информацию о членах рода. Итогом этих трудов стала поколенная роспись, которую генеалог В.Л. Модзалевский включил в Малороссийский Родословник. [1]

Ольга Николаевна Мандрыка, 2012.

Ольга Николаевна Мандрыка (224) продолжила дело своего деда Александра Николаевича Мандрыка (119), собирая информацию о родословной. Результаты своих исследований о курской ветви рода опубликовала в 18 тетради Дворянского календаря [248].

Светлана Владимировна Таптапьянц, 2010.

Современники имеют возможность узнать историю членов рода Мандрыки и их потомков, проживавших в Екатеринославской губернии Российской империи благодаря длительным генеалогическим исследованиям горного инженера из Донецка Светланы Владимировны Таптапьянц (243). Рассказы бабушки и матери о знаменитых предках вызвали такой большой интерес к истории своего рода, что Светлана Владимировна около полувека посвятила розыску в архивах документов, позволяющих восстановить родословную семьи. Настойчивость, аккуратность и увлечённость привели к созданию большого архива документов и фотографий, подтверждающих достоверность родословной. [19]

Анджей Витольд Словицки, 2013.

Значительный вклад в изучение рода Мандрыки внёс Анджей Витольд Борисович Словицки (238). Его увлечение генеалогией и киноискусством превратилось в профессию. С 1993 года занимается исследованием истории рода князей Долгоруких и связанных с ними дворянских родов (Словицкие, Вишневские, де Рибасы, Шебеко, Синельниковы, графы Берги, Св. кн. Юрьевские, графы фон Зарнекау, Туткевичи, Мандрикины и другие), в которых описал более 38160 персон. Работал в крупных архивах СССР/России, почти всей Европы, Великобритании и Америки. Собрал самый большой частный архив документов о Долгоруких. Известный популяризатор кинокультуры. С 1965 года член совета, а с 1969 года многолетний президент киноклуба "КВАНТ" в Варшаве, организатор ряда фестивалей и киносимпозиумов в Польше и Европе, издатель и автор книг по кино, лауреат различных премий. Знает 7 языков, живёт во Франкфурте-на-Майне, но постоянно путешествует по миру, собирая новую информацию.

Михаил Константинович Привалов, 2006.

Автор, Михаил Константинович Привалов (261), продолжил восстанавливать родословную, память о предках и родственниках. Начинал с 1999 года, как и все, с семейного архива из фотографий и документов, которые сканировал и обрабатывал на компьютере, анализировал и систематизировал. Потом собирал и обрабатывал архивы родственников, чтобы память об их жизни сохранялась не только у общавшихся с ними современников, но и у потомков. Руководствовался народной мудростью: память о жизни человека не должна укладываться в чёрточку между датами рождения и смерти.

Почти весь двадцатый век было опасно сохранять память о дореволюционной жизни, о принадлежности к дворянству, об иностранных и репрессированных родственниках, поэтому так мало сохранилось фотографий и документов в семейных архивах. Понимая это, выражаю искреннюю признательность всем родственникам за предоставленные архивные материалы. Наибольший вклад внесли: Надежда Антоновна Мандрыка (151), Владимир Борисович Кестнер (209) и его дочь Нина Владимировна Кобракова (264), Анна Сергеевна Майорова (Мандрыко) (204), Татьяна Владимировна Белогородская (214) и её дочь Людмила Эдуардовна Белогародская (270), сохранившие оригиналы многих старых важных документов и фотографий, несмотря на пережитые репрессии, войны, блокаду Ленинграда и переезды.

С помощью родственников и на основе найденных опубликованных и архивных документов составлена родословная, продолжающая Малороссийский Родословник, и учитывающая от родоначальника в 14 поколениях 573 кровных родственника, включая мужей и жён. В архиве автора собрано более 650 документов и трёх тысяч фотографий.

Исправление ошибок

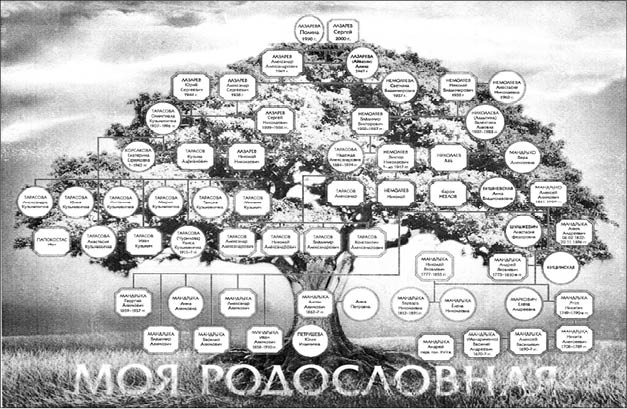

07.11.2009 первый канал телевидения показал программу «Моя родословная» с главным героем артистом Александром Александровичем Лазаревым младшим. В этой программе и комментариях к ней в интернете на сайте 1ТВ сообщалось, что предки его матери, артистки Светланы Владимировны Немоляевой, были дворянами из рода Мандрыки. Было показано родословное древо, совпадающее с родословным древом Мандрыки [246].

Некоторые факты биографий, рассказанные в программе «Моя родословная», вызывали сомнения, поэтому была начата переписка с Первым каналом телевидения и научным экспертом программы профессором, доктором исторических наук Андреем Владимировичем Сазановым [245], с целью найти источники информации. В результате А. В. Сазанов нашёл полный послужной список подполковника Алексея Георгиевича Мандрыко [244]. Из этого документа и пояснений А. В. Сазанова выяснилось, что в программе «Моя родословная» Веру Алексеевну Мандрыка (163) и её отца Алексея Акимовича Мандрыка (123) из рода Мандрыки перепутали с Верой Алексеевной Мандрыко и её отцом Алексеем Георгиевичем Мандрыко. Последние действительно связаны с родом Немоляевых, но их связь с описанным в настоящей книге родом Мандрыки не доказана.

Для сравнения показана родословная таблица рода Немоляевы, получившаяся в результате исследований автора.

Чтобы облегчить работу желающим продолжить генеалогические исследования и найти связь родов Немоляевы и Мандрыки, привожу жизнеописание Алексея Георгиевича Мандрыко, одного из родоначальников рода Немоляевы.

3. Алексей Георгиевич Мандрыко (05.03.1851 – после 1906)

Поколение 8. Место жительства: Рязань, Рязанская губерния, Российская империя. Основное занятие: военная служба. http://ru.rodovid.org/wk/Запись:675867

Жена: Надежда Петровна (Федотова) Мандрыко (около 1858 – после 1906)

Дочь: Вера Алексеевна (Мандрыко) Ладыгина (29.04.1883 – ?)

Сын: Валерий Алексеевич Мандрыко (28.08.1889 – после 1906)

• Родился: 05.03.1851, Черниговская губерния. Сын подполковника Черниговской губернии.

• Обучение: 1859, Москва. Воспитывался во II Московской военной гимназии по 5 кл.

• Служба в армии: 1863, Рязань. Унтер-офицер. 138 пехотный Болховский полк. В службу вступил с выслугой 3 месяцев за рядового на казенное содержание.

• Служба в армии: 1870, Казань. Унтер-офицер. 138 пехотный Болховский полк. Командирован в Казанское пехотное юнкерское училище.

• Служба в армии: 1872, Рязань. Прапорщик. После окончания курса в Казанском пехотном юнкерском училище по 2 разряду направлен обратно в 138 пехотный Болховский полк.

• Служба в армии: 20.02.1873, Рязань. Прапорщик. Переведён в 137 пехотный Нежинский её императорского Величества Великой княгини Марии Павловны полк.

• Служба в армии: 1876, Рязань. Подпоручик. 137 пехотный Нежинский полк.

• Служба в армии: 1877, Рязань. Поручик. 137 пехотный Нежинский полк. Должность – командир второй роты, член полкового суда.

• Служба в армии: 10.05.1877. Поручик. 137 пехотный Нежинский полк. С полком перешел границу Империи через реку Прут и вступил в пределы Румынии.

• Служба в армии: 14.07.1877. Поручик. 137 пехотный Нежинский полк. Участвовал в сражении при деревне Есеружи.

• Служба в армии: 16.07.1877. Поручик. 137 пехотный Нежинский полк. Переправился через Дунай и вступил в Европейскую Турцию.

• Служба в армии: 21.08.1877. Поручик. 137 пехотный Нежинский полк. С 21 по 25 августа в ежедневной перестрелке на позиции у деревни Аппак.

• Служба в армии: 1878. Штабс-капитан. 137 пехотный Нежинский полк.

• Служба в армии: 21.11.1878. Штабс-капитан. 137 пехотный Нежинский полк. Выступили обратно в Бургас.

• Служба в армии: 20.02.1879, Севастополь. Штабс-капитан. 137 пехотный Нежинский полк. Из Бургаса на судах отправился в г. Севастополь, куда и прибыл 20 февраля 1879 г. Ранен и контужен не был. Награждён светло-бронзовой медалью за Турецкую войну 1877-1878 годов.

• Служба в армии: 11.1880, Рязань. Штабс-капитан. 137 пехотный Нежинский полк. Награждён орденом св. Станислава III степени.

• Женился: 1882, Рязань. Жена: Надежда Петровна (Федотова) Мандрыко. Женат первым браком на дочери титулярного советника Федотова девице Надежде Петровне.

• Родилась Вера: 29.04.1883, Рязань. Родилась: Вера Алексеевна (Мандрыко) Ладыгина.

• Родился Валерий: 28.08.1889, Рязань. Родился: Валерий Алексеевич Мандрыко.

• Служба в армии: 1891, Рязань. Капитан. 137 пехотный Нежинский полк.

• Служба в армии: 1895, Рязань. Подполковник. 137 пехотный Нежинский полк. Уволен в отставку с чином подполковника и мундиром.

• Проживание: 12.06.1906, Кусково. Жил с семьёй на станции Кусково Нижегородской железной дороги, дача Молодкина. Больная жена и сын Валерий воспитываются на казённый счёт.

• Умер: после 1906, Кусково.

Ссылки на источники:

• [244]. Алексей Георгиевич Мандрыко. Полный послужной список {399}. РГВИА ф.400 опись 17. Д. 9077. л. 20-33. Цитата: «Полный послужной список капитана 137 пехотного Нежинского ее императорского Величества Великой княгини Марии Павловны полка. Командир II роты Алексей Георгиевич Мандрыко. Имеет орден св. Станислава 3 степени и светло-бронзовую медаль за Турецкую войну 1877-1878 гг. Родился 5 марта 1851 г. Сын подполковника Черниговской губернии. Воспитывался во II Московской военной гимназии по 5 кл. Затем окончил курс в Казанском пехотном юнкерском училище по 2 разряду. В службу вступил унтер-офицером с выслугой 3 месяцев за рядового на казенное содержание. 1870 г. – в 138 пехотном Болховском полку. Командирован в Казанское пехотное юнкерское училище. В 1872 г. произведен в прапорщики с переводом в 137 пехотный Нежинский полк 20 февр. 1873 г. Подпоручик – 1876 г., поручик – 1877 г., командир роты – 1877 г., член полкового суда – 1877 г., штабс-капитан – 1878 г., 1891 г. – капитан. Награды: Ноябрь 1880 г. – орден св. Станислава III степени. Уволен в 1895 г. с чином подполковника и мундиром. Женат первым браком на дочери титулярного советника Федотова девице Надежде Петровне. Имеет сына Валерия, родившегося 28 августа 1889 г. и дочь Веру, родившуюся 29 апреля 1883 г. Жена и дети православного вероисповедания. В походах и делах 1877 и 1878 гг. против турок находился в составе войск действующей армии с 10 мая 1877 г. по 20 февраля 1879 г. 10 мая 1877 г. с полком перешел границу Империи через реку Прут и вступил в пределы Румынии. 16 июля 1877 г. переправился через Дунай и вступил в Европейскую Турцию. 29 сентября 1878 г. с полком выступил из г. Правод за Балканы. Оттуда 21 ноября выступили обратно в Бургас. Из Бургаса на судах отправился в г. Севастополь, куда и прибыл 20 февраля 1879 г. Участие в сражениях. 14 июля 1877 г. при деревне Есеружи, 21 августа в перестрелке у д. Аппак. 22 и 25 августа в ежедневной перестрелке на позиции у д. Аппак. Ранен и контужен не был. Жил 12 июня 1906 г. на станции Кусково Нижегородской железной дороги, дача Молодкина. Больная жена и сын воспитываются на казенный счет».

• [245]. Переписка с 1ТВ и профессором А.В. Сазановым о связи родов Мандрыки и Немоляевы. 08.12.2011 – 30.01.2012 {396}. Цитата: «Исходные сведения, которыми вы интересуетесь, были получены от брата Светланы Немоляевой, режиссёра Мосфильма. На мой взгляд, они очень спорные».

• [246]. Родословное древо Лазаревы-Немоляевы-Мандрыки {18}. http://1tv.ru/sp/sv=5762&films_id=2043&menu_id=61 Описание на сайте 1ТВ, программа «Моя родословная», трансляция 07.11.2009. http://www.1tv.ru/sprojects_edition_p/si=5762&fi=2308

Известные представители рода

В 14 поколениях рода Мандрыки было много участников становления России, героев, защищавших Родину или отдавших за неё жизнь, служивших Отечеству многолетним упорным трудом и добившихся успеха, высоких постов и званий, с достоинством преодолевших трудности.

12. Никита Алексеевич Мандрыка (1708 – после 1789). Полковой есаул Киевского полка. С 12 июня 1784 года первым в роду Мандрыка признан в наследуемом дворянском достоинстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии.

24. Дмитрий Дмитриевич Мандрыка (1757 – после 1825). Служил в Киевском Малороссийском полку, в 1783 году под руководством Александра Васильевича Суворова участвовал в победной экспедиции против ногайцев на р. Ее и на р. Лабе.

28. Платон Яковлевич Гамалея (1766 – 1817). Мать: Мандрыка Екатерина Семёновна. За 10 лет службы участвовал в девяти военных кампаниях и многих сражениях на парусных кораблях. Преподавал в Морском кадетском корпусе, написал много учебников. Избран почётным членом Императорской академии наук, членом Государственного Адмиралтейского департамента Морского министерства, действительным членом Российской академии наук и членом Вольного экономического общества. Удостоен звания капитан-командор.

34. Даниил Давидович Мандрыкин (Мандрыка) (1771 – 1854). В возрасте 10 лет был принят в штаб полководца А.В. Суворова, участвовал в боях. Служил адъютантом Суворова, подполковник. Крупный землевладелец.

36. Василий Давидович Мандрыкин (Мандрыка) (1778 – 1845). Участник войны с Турцией, Отечественной войны 1812 года, «битвы народов» под Лейпцигом. Полковник. Крупный землевладелец.

39. Прокофий Пантелеймонович Мандрыка (1778 – после 1851). Капитан, адъютант при главноуправляющем Грузией генерале-от-кавалерии А. П. Тормасове; служил затем в Кавказском гренадерском полку, полковник.

42. Степан Пантелеймонович Мандрыка (1795 – 1862). Участник Отечественной войны 1812 года. Штабс-капитан 9 егерского полка.

43 Андрей Яковлевич Мандрыка (1775 – после 1829). Был в походах: 1806-1807 в Пруссии, при Иудтуске, Гутштате, Аппендорфе, Гейльсбере (получил контузию в ногу ядром), Фридланде; 1809 в Галиции; 1812 при Смоленске, при Бородине (ядром оторвало правую ногу); 1816 полковник; 1822 Вологодский вице-губернатор; 1824 Полтавский вице-губернатор.

44. Николай Яковлевич Мандрыка (1777 – 1853). Был в походах: 1805 в Австрии; 1807 в Пруссии; 1808 в Финляндии; 1812, командуя л.гв. Гусарским полком, был в сражениях: при Витебске, Островне, Кукувичи, Бородине; 1813 при Люцене; 1814 при Бар-сюр Обе, при Трое, Арси, Фершампенуязе и Париже. 1830 окружной генерал Казанского округа внутренней стражи. 1845 генерал-лейтенант. Руководил расследованием дела хитрых казнокрадов.

46 Григорий Григорьевич Мандрыка (1808 – после 1861). Был в походах: 1828 при Карсе; 1829 при Эрлеруме, при Хорте; 1831 против поляков; 1849 против венгров; 1855 в Крыму. 1860 полковник.

47. Андрей Григорьевич Мандрыка (1809 – после 1846). 1824 в Канцелярии Полтавскаго гражданскаго губернатора; 1833 чиновник при Пермском гражданском губернаторе; 1836 Иркутский земский исправник; 1839 городничий г. Ачинска, Енисейской губ.; 1840 Казанский окружной начальник; 1841 тоже в г. Свияжске; 1844 чиновник Министерства государственных имуществ.

49. Яков Дмитриевич Мандрыка старший (1777 – 1820). Военно-морской офицер. С 1794 командуя разными кораблями ежегодно плавал в Финском заливе; 1804 перешёл на о. Корфу; 1805-1807 крейсировал в Средиземном и Адриатическом морях, участвовал в сражениях с турецким флотом при Дарданельском проливе и Афонской горе; 1808-1809 перешёл из Лиссабона в Портсмут и Ригу; 1809 за 18 морских кампаний получил орд. св. Георгия 4 класса; 1810 капитан-лейтенант; 1810-1811 при Архангельском порте командовал морским отрядом в Мурманском уставе; в 1812-1814 крейсировал с английской эскадрой в Немецком море, потом перешёл в Шербург и возвратился в Кронштадт. Всю жизнь посвятил Российскому флоту, умер холостым.

50 Андрей Дмитриевич Мандрыка (1784 – 1825). Прапорщик Белевскаго пехотного полка; погиб в Грузии в сражениях с горцами.

52. Николай Дмитриевич Мандрыка (1793 – 1825). Майор Белевскаго пехотного полка; погиб в Грузии в сражениях с горцами.

53. Яков Дмитриевич Мандрыка младший (1795 – после 1846). Военно-морской офицер. 1816-1823 крейсировал в Балтийском море; 1824 от Кронштадта до острова Исландии; 1825 перешёл из Архангельска в Кронштадт; 1826 плавал в Немецком море, после чего командирован в Астрахань; 1827 командовал бригом у Персидских берегов; 1829 капитан-лейтенант при отставке.

54. Пётр Дмитриевич Мандрыка (1797 – 1825). Поручик егерского полка; погиб в Грузии в сражениях с горцами.

61 муж. Яков Ильич Туткевич (1830 – 1885). Генерал-майор.

72. Аким Андреевич Мандрыка (1822 – 1896). Был в походах: 1845 против горцев, ранен пулей в живот; 1849 против венгров; 1853-1854 в Придунайских княжествах; 1855 при героической защите Севастополя контужен осколком гранаты в голову и ранен в правую руку. 1896 полковник в отставке. 1896 в Киеве представлен Царю Николаю II Радомысльским уездным и Киевским губернским дворянством.

77. Николай Николаевич Мандрыка старший (1810 – 1831). Поручик л.-гв. Конно-Гренадерского полка, убит в бою под Варшавой.

88. Владимир Григорьевич Мандрыка (1851 – 1905). 1897-1903 командовал 34 драгунским Стародубовским полком; генерал-лейтенант.

99. Мария Яковлевна Туткевич (1859 – 1919). Жена князя Долгорукова Анатолия Михайловича, родственника императора Александра II.

100. Надежда Яковлевна Туткевич – Лукьяненко (1861 – 1923). 1903 одна из первых женщин в России получила свидетельство на звание домашней наставницы, выданное Императорским воспитательным обществом благородных девиц (Смольный институт) и Петербургским Александровским институтом.

105. Иван Акимович Мандрыка (1858 – после 1922). Генерал-лейтенант. 1877-1878 участник русско-турецкой войны; старший адъютант штаба Закаспийской области; начальник штаба Усть-Двинской крепости. 1904-1905 участник русско-японской войны, в сражении под Мукденом был ранен, но остался в строю. 1914 командующий войсками Приамурского Военного Округа. На этой же должности оставался и после Октябрьской революции, в белой армии Восток.

106. Алексей Акимович Мандрыка (1861 – 1909). Служил в артиллерийской бригаде в Севастополе; в Технической Артиллерийской школе в Санкт-Петербурге; начальником полигона при крепости Севастополя. 1905 отказался стрелять по восставшему народу в Севастополе. 1909 убит в Севастополе, посмертно присвоено звание генерал-майор.

110. Георгий Акимович Мандрыка (1869 – 1937). 1900-1901 участвовал в подавлении Боксёрского восстания в Китае. Старший адъютант штаба Приамурского Военного Округа; старший адъютант штаба Квантунской области. 1904-1905 участник русско-японской войны, начальник штаба Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии. 1909 командир 23-го Сибирского стр. полка, 6-й Сибирской стр. дивизии. Участник первой мировой войны. 1917 генерал-лейтенант. Командир 2-го Запорожского сечевого корпуса. 1918 помощник военного министра Украинской Державы. 1919 в Омске офицер Генерального штаба при Ставке Верховного Главнокомандующего. Участник Сибирского Ледяного похода, обморозил обе ноги. 1923 после лечения во Владивостоке преподавал военные науки. 1924 уехал к семье в Харбин.

111. Владимир Акимович Мандрыка (1871 – после 1916). 1908 капитан 9-й пехотного Сибирского резервного Тобольского полка, г. Тюмень. 1911 капитан 43 Сибирского стрелкового полка. 1916 полковник 55 Сибирского стрелкового полка.

116. Екатерина Захаровна Мандрыка (1841 – 1920). Игумения Балашовскаго Покровскаго женскаго монастыря, в монашестве Мария.

119. Александр Николаевич Мандрыка (1876 – 1928). Личный камер-паж Государя Императора; флигель-адъютант Его Императорского Величества; командир роты Его Величества; Нижегородский Губернатор; исполняющий должность Тифлисского губернатора.

136. Пётр Сергеевич Тимофеев (1891 – 1970). 1913 выпускник Главной гимнастическо-фехтовальной офицерской школы в Санкт-Петербурге. 1914-1915 командир эскадрона кавалерийского полка участвовал в боях против венгерско-немецких войск. Участник Белого движения, 1920 эмигрировал из Крыма через Турцию в Канаду.

137. Николай Сергеевич Тимофеев (1895 – 1920). 1913 учился в Московском горном институте. 1916 мобилизован в Петроград в Константиновское артиллерийское училище. 1916 прапорщик в полевой лёгкой артиллерии. 1917 в Добровольческой армии на Дону. 1920 попал в плен к красным и расстрелян.

141. Михаил Иванович Мандрыка (1894 – 1965). Мичман. 1915 вахтенный офицер на линейном корабле «Пантелеймон» Черноморского военного флота. Участвовал в походах против Турции и Болгарии. 1916 участвовал в поддержке с моря наступления русской Кавказской армии против турецких войск и штурма Трапезунда. 1917 эмигрировал в Францию.

142. Владимир Алексеевич Мандрыка (1888 – 1942). 1905 юнкер, 1914 подпоручик, 1925-1931 командир полка Красной армии, полковник. 1938 арестован, больше его не видели.

143. Константин Алексеевич Мандрыка (1889 – 1942). 1912 лейтенант, командир рулевой команды линейного корабля «Пантелеймон», потом других кораблей. 1914 участвовал в сражении в Чёрном море с крейсерами противника. 1916 капитан-лейтенант, вице-губернатор г. Мариуполя. 1918 заместитель начальника военно-морского штаба. 1919 капитан-корвета, комендант Морского Регистра. 1921 эмигрировал в Германию.

149. Николай Антонович Мандрыка (1884 – ? ). 1906 офицер-артиллерист. Окончил юридический факультет Киевского университета, 1911 военный юрист. 1915 полковник, избран земским начальником. 1917 уехал в Турцию.

155. Константин Антонович Мандрыка (1897 – 1917). Прапорщик, 1917 кавалер ордена Святого Георгия 4 класса. 1919 убит в бою в г. Завете, Австрия.

159. Андрей Георгиевич Мандрыка (1901 – 1949). 1918 окончил Хабаровский кадетский корпус, 1919 окончил кавалерийское отделение училища в Хабаровске, в личном конвое атамана Г.М. Семенова в Забайкалье. Далее личный адъютант атамана Калмыкова. 1921 жил в Харбине.

163 муж. Вячеслав Недзвецкий (1906 – 1943). Офицер, во время Великой Отечественной войны на фронте кончил жизнь самоубийством, поняв, что попал в немецкий плен.

174. Ярослав Владимирович Богданович (1845 – 1906). 1868 окончил Екатеринославскую духовную семинарию, протоиерей, настоятель церкви, где прослужил 38 лет. Учитель церковно-приходской школы.

178. Борис Владимирович Языков (1906 – ? ). Главный архитектор г. Харькова.

187 муж. Владимир Васильевич Олейник (1906 – 1959). Инженер-механик металлург, с 1931 работал на Енакиевском металлургическом заводе диспетчером, начальником водоснабжения, начальником аглофабрики. 1941 с заводом эвакуировался в Кузбасс. 1942 добровольцем ушёл на фронт и служил до 1945. После войны работал по специальности.

187. Галина Сергеевна Геллер (1907 – 1996). Врач-терапевт, нач. отделения госпиталя в эвакуации в Кировской обл., 1945 майор медицинской службы. После войны работала в поликлинике Енакиевского металлургического завода.

191. Николай Петрович Тимофеев (1930). Доктор геологии и географии Колумбийского и Торонтского университетов, профессор, Квебек, Канада.

203. Александр Сергеевич Мандрыко (1921 – 1942). 1940 поступил в Московский институт истории, философии и литературы. Несмотря на освобождение от службы в армии по зрению, не эвакуировался с институтом на восток, а ушёл добровольцем на фронт. Погиб в бою в Новгородской области.

204 муж. Анатолий Александрович Майоров (1922 – 1995). 1941-1945 участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшее военно-морское училище им. Дзержинского, инженер-лейтенант. 1949 инженер-старший лейтенант, начальник станции подводного судоремонта, окончил академию имени Крылова в Ленинграде, капитан первого ранга.

206. Евгений Сергеевич Мандрыко (1939 – 2008). Профессор 2 Петербургского медицинского института им. Мечникова, заведующий кафедрой биофизики.

208 муж. Иван Васильевич Христофоров (1896 – 1975). 1913 токарь на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде; 1916 рядовой солдат в царской российской армии; 1917 токарь, механик; окончил техникум, потом Ленинградский Индустриальный институт; 1935 инженер-конструктор; 1942 начальник электроцеха завода «Ленводпуть», всю войну и блокаду ремонтировал военные корабли; 1951 главный инженер «Севзапэнергоремонт»; 1953 директор там же.