Полная версия:

Старотомниково

В этой грамоте от 19 сентября 7106 (1598) года упоминается село Томниково 1597 года. Из текста можно сделать вывод о том, что, во-первых, село уже было достаточно известно, так как на него ссылаются для указания мест, во-вторых, что в Томниково уже в 1597 г. стояла церковь, так как обозначение поселения как «село» означает наличие церкви. А следовательно, в Томниково был священнослужитель, и, вероятно, многие жители были крещены.

Есть все основания полагать, что Томниково было крупным (по тем временам) населенным пунктом. Село обозначает административный, хозяйственный и религиозный центр для окрестных деревень.

В то время село – это княжеская усадьба, обязательно церковь, с несколькими кельями старцев и нищих, питающихся от церкви, дома причта, от 4 до 15 крестьянских дворов, и разбросанные там и сям деревни, починки и пустоши, которые тянулись к этому селу как к своему церковному и хозяйственно-административному центру. В одном дворе могло проживать от 5—6 человек до 20. Таким образом, в селе, как правило, проживало от 50 до 250 человек.

В 1622 году в Томниково числилось 45 бортников. Если прибавить сюда жен, детей, стариков, церковный причт, двор князя то всего жителей наберется около 200 – 250 человек.

Также в грамоте говорится о том, что пахотные угодья села Томниково располагались на противоположном берегу реки Цны, примерно там, где сейчас село Княжево. На правом берегу Цны, там, где располагалось село Томниково был густой Цнинский лес. В случае нападения жители с семьями могли уйти вглубь леса, где были устроены временные укрепленные поселения – «тверди». Летописцы не называют эти укрепления городами (градами), так как мордва не умела строить городовых стен с башнями и окружала тверди рвами, валом, засеками.

П.Н.ЧерменскийПрошлое тамбовского края.Тамбовское книжное издательство 1961Но места для пахоты и сенокоса почти не было. Поэтому жители Томниково обрабатывали земли на противоположном берегу. А это значит, что должна была быть и какая-то переправа. Возможно, это были лодки (тем более, что жители Томникова занимались и рыбной ловлей) или плоты (так как надо было перевозить грузы).

Возможно, в связи с этим, у жителей Томникова (а затем и Старого Томникова) было слабо развито животноводство, по сравнению с другими селами. На правом берегу места для сенокоса не было, а перевозить через Цну большие запасы сена было затруднительно.

В те времена село Томниково располагалось в 4-х км западнее современного села Старотомниково. Сейчас это место носит название Старина.

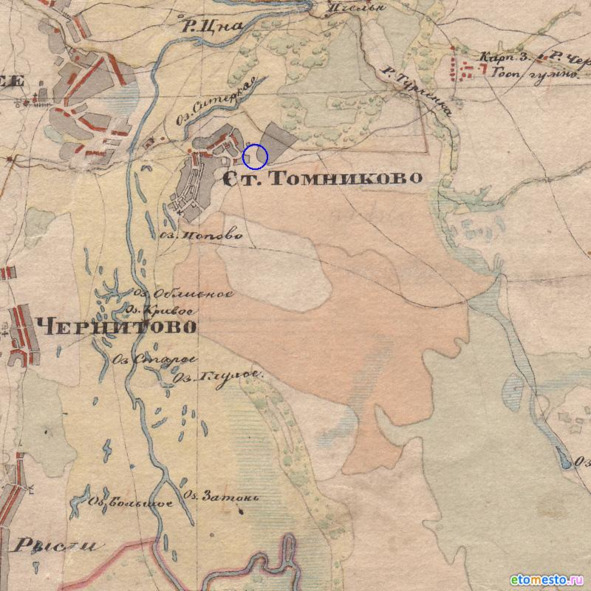

Карта Менде Тамбовской губернии 1862

Местоположение села определило и всю его дальнейшую судьбу. Большинство исторических событий мало затронули село, так как происходили, в основном, на другом берегу Цны.

Место удачное с точки зрения безопасности – высокий лесистый правый берег реки Цны, опушка леса. От бугра до реки пойма, заливаемая весенними половодьями. В пойме, параллельно реки – длинное, изогнутое, по-видимому, старичное озеро, естественное препятствие со стороны реки. Старица – это участок прежнего русла реки, который со временем превратился в отдельный водоём. Старица, обычно, как раз и имеет серповидную или петлеобразную форму.

Озеро это в различных источниках называется по-разному. В одних источниках это озеро «Ивановское», в других «Ситеркое». (Интересно, что слово «ситерка» во многих языках означает «нянька», «тот, кто присматривает»), сейчас оно называется «Теплое». Возможно, речь идет о разных озерах, или же одно и то же озеро со временем меняло свое название. Как, например, река Турчевенье (Турчевелья), затем поменявшая название на Турчина, Турченка, а затем на Турчанка.

Турчевенье

Турчевенье. Разлив. Автор Любовь Чеверикина.

«Турчина, небольшой причудливый ручеек, бежит по опушке громадного соснового бора и впадает в Цну с правой стороны. Русло Турчины – это бесконечный ряд рытвин, маленьких живописных озер, поросших осокой и густым почти непроходимым кустарником. Длина этой речки верст 10. Летом Тѵрчина во многих местах пересыхает. История ее обставлена многими легендами, а в особенности много легенд относительно Святого Озера, находящегося верстах в трех от села в лесу, в весьма живописной местности, из которого Турчина берет свое начало. Святое озеро представляет собою правильный круг, сажень в 200 в диаметре. Берега его поросли молодым березняком. Глубина озера поразительна.

С западной и южной сторон села тянется громадный сосновый бор – продолжение Саровских лесов, полный обитателей лесов средней полосы России. Прежде, тот бор был неприступным притоном разбойников. Теперь же владельцем этого леса графом Воронцовым – Дашковым поделаны везде просеки. Лес весь разделен на кварталы, строевые деревья высчитаны. Прорубки производятся систематично, на вырубленных местах лес засевается вновь. Но и в настоящее время около Томникова много мест непроходимых, благодаря неудобству разработки. С восточной стороны села тянется крестьянское поле. На север от Старого Томникова раскинулись луга реки Цны по правому ее берегу, на протяжении версты полторы в ширину. Цна здесь довольно глубока и полноводна».

Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, Епископом Тамбовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году.Тамбовские Епархиальные Ведомости №19-й. 12-го Мая 1912 года.Точное происхождение названия «Турчевенье» (Турчевелья) неизвестно. В документах встречается как написание Турчевенье, так и Турчевелья. Правильным видится Турчевенье, так как встречаются такие названия рек как Пичавенье, Инжавенье, Липевенье, Ирвень, Вышевенье. То есть с окончанием -венье, -вене, -вень. «Вене» по-мордовски значит ночь, ночной. По отношению к рекам – это значит текущий в глуши леса, в тени, «в ночи». Старое название «черный» лес значит «глухой», темный, лиственный (сосновый же лес зовется «красным», так как он просвечивается солнцем, прозрачный, а также за цвет коры сосен). Отсюда Чернеевский монастырь, то есть основанный в «черном», – глухом лиственном лесу.

Речки Пичавенье и Липевенье, (пиче – сосна (мордов.), вене – ночка, вень – ночной) упоминаются в выписи с шацких писцовых книг Федора Чеботова 1622 года.

Слово же «веле» – по-мордовски – деревня (напр. сельцо «Сыровель», что значит «старое поселение», Сявель, Од Веле).

Можно предположить, хотя это и сомнительно, что название произошло от какой-нибудь деревни, расположенной на ее берегах.

Поселение Поляна Ушакова находилась на реке Турчевелья. Исень Ушаков, владелец Поляны Ушаковой, был из рода мордовского князя Темира Якшенина. В документах тех лет про него писали – татарин. Татары – собирательное название разных этносов, входивших в Золотую Орду, в том числе и тюрок. Возможно название звучало как «тюрке-» и «веле-», то есть тюркская деревня?

Сомнительно это потому, что обычно, поселения называют по названию рядом расположенной реки, и, практически, никогда наоборот.

А может быть это от названия – турча болотная (плавушник – многолетнее травянистое растение ярко зеленого цвета, цветущего красивыми белыми цветками в летнее время года). Турчевенье – река в глуши леса, где растет трава турча.

Можно выдвинуть и еще одну гипотезу. Возможно, изначально она называлась Турксвене. «Туркс» по-мордовски – через, «вене» – ночь, то есть, текущая через ночь, то есть там где мало солнца, в глуши леса. Ведь действительно, Турчанка течет через лес, почти не выходя на открытую местность. Тем более, что в те времена, лес был гораздо более густой и обширный.

Но все это, конечно, только предположения. Выбирайте ту версию, которая вам больше нравится.

Хотелось бы еще поправить Преосвященнейшего Кирилла, Епископа Тамбовского и Шацкого, утверждавшего в 1911 году, что Турчанка берет свое начало в Святом озере. Вероятнее, что свое начало она берет в полутора – двух километрах северо-западнее, в подземных источниках, а из Святого озера идет подпитка. В этих местах расположено довольно много уже заросших падин. А падины обычно возникают вследствие оседания грунта от выщелачивания и вымывания водой нижележащих пород. Если посмотреть на спутниковые снимки, то можно примерно увидеть, где берет свое начало Турчанка. А также можно предположить, что постройка здесь газопровода как раз и перерезала русло Турчанки, что, в свою очередь, привело к ее обмельчанию.

И теперь, к сожалению, Турчанка (Турчевенье) почти пересохла, и превратилась в маленький ручей. Но все же она еще жива. Течет она по лесу, подпитывает Святой источник у села, питает еще один родничок на опушке леса и, в конце концов, впадает в реку Цну.

Святое озеро

Святое озеро. Автор А.Фетискин.

В паре километров от села находится Святое озеро.

Святое озеро удивительно круглое и ровное. Его диаметр 130 метров. По происхождению – озеро или метеоритного происхождения, или из разряда западин.

По мнению Абрамовой Л. А. (кандидат географических наук, Тамбовский государственный университет им. Р. Г. Державина) западины на территории Тамбовской области начали образовываться после отступления ледника в четвертичный период (около 11 тыс. лет назад). Так что возможно, Святому озеру уже несколько тысяч лет, и по его берегам когда-то бродили мамонты, дикие лошади и шерстистые носороги.

Про Святое озеро в 70-х годах 20-го века я слышал такую легенду.

«В стародавние времена стояла здесь церковь. Однажды пришли сюда захватчики, войско неприятеля и не было сил дать ему отпор. Собрались тогда жители в церкви и стали молиться Богу о защите от супостата. И разверзлась тогда земля, и ушла церковь под воду вместе с жителями. Но не дались они захватчикам. И если, в солнечный день вглядеться в черную прозрачную воду Святого озера, то можно в глубине увидеть отсвет золотых куполов. Да слышен иногда из-под воды глухой звон колоколов. Потому то озеро и зовется Святым».

Примерно в 5 -ти километрах от Тамбова есть озеро Святовское, о котором сложена очень похожая легенда.

«Давным-давно на месте озера стояла церковь. При ней был священник, который исправно вёл службу и соблюдал посты. Однажды на церковь напали разбойники, и Бог, увидев это, решил вмешаться: церковь медленно ушла под воду. Озеро, образовавшееся в результате, стали называть Святовское. При ясной погоде в нём можно увидеть блеск куполов и кресты, а по большим праздникам услышать колокольный звон».

https://pritambovie.ru/news/society/2022-09-13И само оно тоже очень похоже на Святое озеро. Тоже идеально круглое и глубокое. Его диаметр около 160 метров, а глубина около 45 метров.

Конечно, это только легенды, которые существует во многих местах. Самая знаменитая – это сказание о Китеж-граде.

«Завоевав некоторые русские княжества, хан Батый узнал о Китеже и приказал захватить его. Монголы скоро захватили Малый Китеж, вынудив Юрия отступить в леса к Большому Китежу. Один из пленников рассказал монголам о тайных тропах к озеру Светлояру. Орда преследовала Юрия и вскоре достигла стен города. К удивлению монголов, у города совсем не было никаких укреплений. Его жители даже не собирались защищаться и только молились. Увидев это, монголы атаковали город, но тут им пришлось остановиться. Внезапно из-под земли хлынули фонтаны воды и стали затапливать город и самих захватчиков. Нападавшим пришлось отступить, и они только могли видеть, как город погружался в озеро. Последнее, что они видели, был крест на куполе собора. И вскоре на месте города остались только волны».

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1004217Очень похожие легенды.

Но все-таки была ведь какая-то причина назвать озеро Святым?

Цна

Цна. Автор: Самохин Сергей

Жизнь села неразрывно была связана с рекой Цной. Она была и кормилицей, и защитницей.

Происхождение названия реки неясно и вызывает много версий. В. А. Никонов приводит 8 рек с таким названием и дает два толкования А. И. Соболевского: из предполагаемой славянской основы, «тосонь-узкий», либо от древнерусского слова со значением «тихий».

Некоторые топонимисты связывают название реки с древнеславянским «досьна-тесна-цна», что означает – «правый». Но подобное не очень убедительно, так как Цна является левым притоком, а не правым. Причем, все реки, носящие подобное название, являются левыми (а не правыми!) притоками.

Существует также мнение, что название «Цна» происходит от угро-финской основы «тина» – «ил».

Желание выяснить происхождение этого гидронима породило разного рода легенды. Одну из них рассказала жительница Сампурского района В. П. Нестерова: «Во времена татаро-монгольского нашествия кто-то из кочевников, попробовав воды из реки, восхищенно произнес: «ца-а-а» – «очень вкусная вода». И этот возглас закрепился как название реки.

М.И Долженкова пишет, что «Цна» в переводе с мордовского значит «вкусная вода».

А. Головашин пишет: «Нет сомнений в том, что предприимчивые новгородцы бывали в нашем богатом пушниной, медом и воском крае задолго до похода в Золотую Орду. И имя река Цна, на мой взгляд, получила от новгородского слова «Церна» – «черная». Не случайно на Новгородчине течет ее тезка, впадающая в озеро Мстино, а из него – в славное Ильмень-озеро.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги