Полная версия:

Кровавый век

Трудно отрицать тот простой факт, что каждую битву можно или выиграть, или проиграть. Другими словами, война является игрой, игрой со своей тактикой и стратегией, которая может быть верной или ошибочной.

А если так, то в 1914 г. и сам выбор войны как способа решения мировых конфликтов, возможно, был чьей-то колоссальной ошибкой.

Пулемет для защиты от самолетов на платформе Эйфелевой башни. 1916

Собственно, не раз даже и говорилось чьей. Больше всего блефовал и самым рискованным образом играл накануне войны император Германии. В основе агрессивности рейха лежал опыт предыдущей, франко-прусской войны 1870–1871 гг. При этом, хотя франко-прусская война была самой кровавой из всех посленаполеоновских войн XIX ст., все же погибло на ней лишь немногим больше, чем на Крымской войне: в обеих странах вместе потери достигали 57 тыс. человек убитыми.[29] Когда император Вильгельм II перед лицом поражения сказал: «Мы не хотели этой войны», – английский премьер-министр Ллойд-Джордж саркастически подтвердил: «Да, такой войны они не хотели».

Новобранцы на Лионском вокзале. Париж, 1916

В действительности именно такой войны не хотел и не предусматривал никто.

Что же было мотивом серии политических поступков, которые поставили европейскую цивилизацию на грань катастрофы?

С весны 1905 г. до начала мировой войны насчитывают 6–7 политических кризисов, которые ставили Европу на грань войны. Каждый раз инциденты выплывали из франко-немецкого соперничества в Марокко или австро-российского соперничества на Балканах. Выстрел в Сараево повлек военный обвал неслыханных масштабов.

Борьба велась между империями, которые в XIX ст. были уже преимущественно колониальными.

Термин «колония» употреблялся со времен Рима и имел в разные времена разное правовое и экономическое значение.

Не только в Риме, но и в Греции, еще раньше – в Карфагене, – словом, город-государство в эпоху полисной цивилизации учреждал дочерний город, по латыни – колонию (на Руси – пригород). Колонии возникали на чужой, «варварской» территории. «Малая Эллада» находилась в Греции, «Большая Эллада» – на колонизируемых землях, например в Италии. С тех времен менялись правовые структуры колонизации, но колонией называли не всякую покоренную территорию, а лишь ту, которую заселяли и осваивали. В завоеванных Испанией землях Америки испанские поселенцы раньше назывались колонами.

Слово «колония» – того же происхождения, что и слово «культура»; лат. colo значило «обрабатываю», «выращиваю». Колоном был всякий крестьянин, позже – крестьянин в особом крепостном статусе; колоном был также всякий поселенец на новом месте.

В Древней Греции не ставилась проблема ассимиляции или хотя бы унификации прав греческого и местного населения: были эллины – и были варвары. Проблема унификации правового статуса метрополии и колоний в Риме была разрешена приравниванием всех свободных обитателей подвластных территорий на основе «публичного права» (jus publicum). Римские традиции унаследованы преимущественно французским колониализмом. Французы объявляли колониальные территории чем-то вроде собственных департаментов, где все население считалось, так сказать, «политическими французами», и при этом учитывались культурные, религиозные, политические особенности аборигенов. В учебниках истории, по которым учились и в департаменте Сены, и в Сомали, и в Провансе, и в Гвинее, писалось: «Наши предки были большими и рыжими, и они назывались галлы». Франция ставила целью ассимиляцию аборигенов или, если это было невозможно в результате большого культурного разрыва, «ассоциацию» их так, чтобы разница между французской метрополией и французскими «заморскими территориями» становилась как можно меньшей. Так когда-то великий Рим если не ассимилировал, то «ассоциировал» колоссальные европейские территории и заставил их разговаривать на настоящей или испорченной латыни, которая породила романские языки от Тахо до Дуная.

Творец нового броненосного Военно-морского флота Великобритании адмирал Фишер писал: «Пять стратегических ключей, которыми закрывается земной шар, – Дувр, Гибралтар, мыс Доброй Надежды, Александрия и Сингапур – все в английских руках!»[30]

Английская колонизация больше похожа на эллинскую. В XIX ст. различались три типа заморских владений Британской империи: сеттльменты, или плантации, или колонии, как, например, Австралия и другие доминионы; торговые базы, или собственное владение (possessions), как Индия; военно-морские, или военные базы, как мыс Доброй Надежды, которые должны были обеспечивать жизнедеятельность первых двух типов владений.

Англичане в колониях и владениях считались покровителями или представителями интересов местного населения. Англичане оставались англичанами везде, куда бы их ни заносила судьба, и «свобода колоний» означала правовую автономию каждого английского заморского поселения. Британская империя, таким образом, не была содружеством наций (Commonwelth): это была империя англичан. Принцип колониальной свободы применялся к территориям, которые были «созданы британским народом или… с таким прибавлением британского народа, который бы позволял ввести представительские институции».[31] В эпоху колониальной экспансии расширяется территория владений вокруг военных баз и изменяются системы управления каждым типом, что и приводит к различению собственно колоний и доминионов.

Инвалид на коляске с английским флагом. Лондон, 1919

Мир, с экономической точки зрения, распадался на «хозяйственные территории», и каждое государство хотело иметь территорию как можно более широкую и более богатую. С культурной точки зрения, мир распадался на зоны, которые должны были быть интегрированы тем или иным способом вокруг больших европейских национальных культур. С точки зрения военно-политической, мир был «закрывающимся» определенными «ключами», содержащим болевые точки, расположенные по всему земному шару, – и эти точки были или казались жизненно важными для существования Великих государств, империй. Так реально выглядел принцип «нации-государства» на пороге XX века.

Три измерения, о которых идет речь, – экономическое, духовное и военно-политическое, – мы привыкли сводить к одному определяющему, экономическому. По крайней мере, политика является «концентрированным выражением экономики», а война – «продолжением политики другими средствами». К войне вели в таком случае экономические факторы, которые толкали народы и государства к «переделу мира».

«Загнивание» капитализма европейские левые теоретики видели в «стагнации» и «паразитизме», которые якобы находили проявление в переходе от экспорта товаров к экспорту капиталов.

Пылающая деревня на Восточном фронте. Польша, 1915

Среди огромного количества книг и статей на темы колониальной политики и империализма, которые писались в начале XX века, выделяются многочисленные труды «еретического» английского экономиста и политического писателя левой ориентации Джона А. Гобсона. Он отправился в 1899 г. в Южную Африку, чтобы писать об англо-бурской войне, познакомился с реальностью жизни колоний, с выдающимися деятелями тогдашней колониальной политики и пришел к выводу о том, что в колониях действует «особенно грубая форма капитализма».[32] Гобсон написал около 50-ти книг, приблизительно по одной за год; в знаменитой книге «Империализм» (она вышла в 1905 г. и выдержала много изданий, на русском языке издавалась в 1927 г. в Ленинграде) он обосновывал позицию, которая принималась позже всеми левыми, в т. ч. марксистами. Согласно Гобсону, через недопотребление внутри страны возникает избыток товаров и денег, которые толкают на поиски новых рынков и предопределяют колониальную агрессию. Борьба за колонии, таким образом, это борьба за рынки сбыта и дешевые источники сырья.

Этот тезис был особенно старательно обоснован социал-демократическим теоретиком Рудольфом Гильфердингом, экономические выкладки и выводы которого были приняты В. И. Лениным (собственно, Ленин полностью принял теорию империализма Гобсона – Гильфердинга, дополнив ее только политическим выводом о том, что империализм является «последней и завершающей» стадией капитализма). Во второй половине века эти тезисы левых теоретиков повторила, например, Анна Арендт в своем блестящем исследовании природы тоталитаризма.

Гильфердинг особенно настаивал на том, что протекционизм больших государств разбивал мир на изолированные «хозяйственные территории». Это должно было объяснить природу империалистической экспансии, эра которой началась в 1870-х гг. и достигла апогея в середине 1880-х. Однако нужно отметить, что, невзирая на протекционистскую политику, не было никаких признаков изоляции «хозяйственных территорий» – в 1870–1913 гг. обороты международной торговли выросли приблизительно в четыре раза![33] Охранительные пошлины не компенсировали растущие возможности проникновения на «чужую» рыночную территорию, связанные с развитием транспорта, интернационализацией хозяйственной жизни, ростом и разнообразием потребностей национальных экономик.

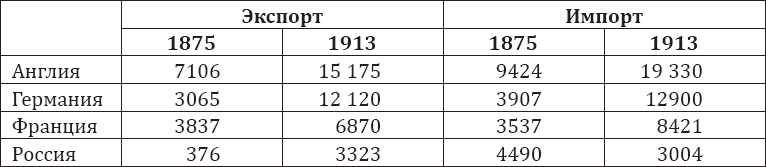

Чрезвычайно красноречивы данные о балансе ввоза и вывоза (в млн франков).[34]

В Англии и Германии, которые увеличили экспорт соответственно на 1/3 и в четыре раза, вырос еще больше импорт, а с ним и дефицит (особенно в Англии). Франция, в отличие от Германии и Англии, в 1875 г. имела позитивное сальдо; увеличив экспорт почти вдвое, она увеличила при этом дефицит намного больше, чем Германия. Лишь Россия осталась в 1913 г. страной с позитивным, даже немного улучшившимся сальдо.

Но большие государства не переживали при этом никаких трудностей! И фунт, и франк, и марка держались до войны очень крепко, в то время как рубль немного падал. Большие государства имели большие деньги, и платежный дефицит этих государств полностью компенсировался выгодами от экспорта капитала. Германии в 1913 г. для покрытия дефицита достаточно было притока от зарубежных вложений меньше чем на миллиард марок, Франции – полтора миллиарда франков.

Никакой стагнации и паразитизма не знал «загнивающий Запад» на рубеже веков, в период, который получил ироническое название “la belle époque”» («прекрасная эпоха»). С конца XIX ст. началась вторая промышленная революция; ключевые новации того времени – паровая турбина, электроэнергия, железные дороги, телефон, радио – дали огромный толчок индустриальной цивилизации. Экспорт капитала не только не свидетельствует о прекращении промышленного развития в государствах-экспортерах – он стал важным условием нагромождения капитала и, следовательно, новых вложений в экономику.

Британские стрелки в Африке

Африканские части на отдыхе

При этом экспорт капитала осуществлялся в первую очередь не в колонии, а в развитые страны и страны, которые быстро развивались! Так, вложения Англии на 1913 г. составляли 3,763 млн фунтов стерлингов, в т. ч. на развитые страны, доминионы и Россию приходилось 1,907 фунтов стерлингов, на Латинскую Америку – 1,506 млн фунтов стерлингов. А на Индию с Цейлоном, классические колонии, приходилось всего 378,8 млн фунтов стерлингов – приблизительно столько, сколько на Аргентину или Южную Африку! Все другие колонии привлекли менее 100 млн, «полуколонии» Китай, Египет – всего лишь по 44 млн фунтов стерлингов!

Англичане на палубе корабля

Франция вложила накануне войны в свои колонии менее 1/10 своих инвестиций (4 млрд франков из 45 млрд). Капиталовложения Германии во всю Африку составляли 2 млрд марок из общей суммы 23,5 млрд, то есть тоже десятую часть, а в Россию – 1,8 млрд марок! За какие инвестиции она воевала?

В «горячих точках» планеты накануне войны продолжалась острая конкурентная борьба между банками разных стран. В России находилось 110 млн фунтов стерлингов, 11,3 млрд франков, 1,8 млрд марок; в Турции – 24 млн фунтов стерлингов, 3,3 млрд франков, 1,8 млрд марок; на Балканах – 2,5 млрд франков и 1,7 млрд марок. Но в Америке и английских доминионах немцы имели намного больше – 7,5 млрд марок против 3,5 в Турции и на Балканах; Франция – 8 млрд франков против 5,8 в Турции и на Балканах!

Английские офицеры с собачкой

Конечно, анализ экономических интересов и потоков капиталовложений покажет, что в случае военного выигрыша каждое государство получало и материальный, экономический выигрыш. Но об экономической необходимости военного выбора, то есть об экономическом крахе системы без насильственного «передела мира», не может быть и речи.

К сказанному можно добавить, что борьба за «хозяйственные территории», или «распределение и передел мира», была борьбой за кота в мешке. Никто до завоевания каждой такой территории не знал толком, что на ней находится. Лишь в Северном Алжире к 1880-м гг., через полвека после его завоевания французами, был закончен период общего географического и геологического изучения; итог ему был подведен в капитальном труде Ж. А. Баттандье и Л. Трабю, опубликованном в 1898 г.[35] Несколько раз мировая война едва не вспыхнула из-за соперничества Франции и Германии за Марокко.

В свете данных, приведенных в цитируемой книге об открытии Африки европейцами, вызывает удивление вывод авторов о том, что каждое из государств «хотело стать единоличным хозяином плодородных земель и богатейших недр Марокко».[36] Откуда они знали в эпоху довоенных кризисов, что недра страны богатейшие?

География государства Марокко оставалась на период марокканских кризисов 1905–1911 гг. тайной для европейцев. Лишь «дорога послов» от Танжера до Феса была более-менее известной дипломатам-разведчикам, и отдельные группы немецких путешественников в 1870–1880-х годах проникали в глубь страны преимущественно под видом местных жителей или арабских купцов. В 1901–1907 гг. пять путешествий по Марокко осуществил французский геолог Бровей, в 1906 г. геологическую съемку здесь начал немец Маннесманн с братьями. Лишь после французской оккупации в 1912 г. началось систематическое изучение территории Марокко.

В последней трети XIX века экспедиции Стенли, Ливингстона, бельгийского короля Леопольда, Камерона, Серпа Пинту, братьев ди Брацца, один из которых оставил нам название Браззавиля, и десятков забытых в настоящее время английских миссионеров и немецких лейтенантов, часто людей, слепым случаем вовлеченных в азартную игру открывателей новых земель, всех тех, кто пробирался среди тропических лесов и болот водами Убанги, Уэле или Луалубы, искал легендарные земли, проходил невольничьими тропинками через горы Митумба и пастбища Приозерья, через саванны вплоть до побережья Индийского океана, где уже торговались на суахили и где испокон веков рабов и рабынь продавали зинджам – чернокожим мусульманам, поставлявшим их на рынки стран ислама. «Британская Южно-Африканская компания» Сесиля Родса, «Британская Восточно-Африканская компания», «Независимое государство Конго», образованная лично королем Бельгии Леопольдом, английское «Церковное миссионерское общество», «Русское географическое общество», миланское «Общество коммерческого исследования Африки», «Немецкое Восточно-Африканское общество» и другие организации, которым не было числа, географы, охотники, ботаники, врачи, офицеры генеральных штабов, коммерсанты и просто авантюристы, которым не сиделось дома, – вся эта разношерстная публика делала крайне разнородную работу, исторический и человеческий смысл которой невозможно определить однозначно, тем более очертить просто как «деление и передел мира». Этот смысл может быть открыт лишь в соотношении всех тех открытий и овладений с общечеловеческим целым, что называется «мировой порядок».

Война 1914–1918 гг. не была войной за колониальные экономические интересы. Она оставалась национальной войной, как и войны XIX ст., только приобрела глобальный и чрезвычайно разрушительный характер.

Политика как продолжение войны другими средствами

В конечном итоге, война и политика были колониальными, но не столько в экономическом, сколько в духовном смысле. На старую цивилизацию Европы падал тревожный отсвет пламени жестоких страстей от экспансии в забытые историей околицы человечества. Киплинг и Пьер Лотти выразили тот беспокойный дух конкистадорства, который охватил именно сердце Старого Света. Отзвуки агрессивности нового конкистадорства были более существенными факторами европейского развития, чем скороспелые капиталы.

Больше всего азарта у европейцев вызывали именно торгово-промышленные авантюры, приносившие быструю прибыль и открывавшие, казалось, бескрайние перспективы обогащения.

Английский писатель конца XIX ст. Р. Б. Каннингем Грэхем (Дон Роберто) написал книгу об одном из великих испанских конкистадоров, Эрнандо де Соро, в которой показал романтическую сторону безжалостной и кровавой старой конкисты. На это отклонение бывших испанских завоевателей и колонизаторов от буржуазной прагматичной и алчной колонизации в духе короля Леопольда обратил внимание в письме к Дону Роберто английский писатель польского происхождения Джозеф Конрад, один из защитников завоеванных африканцев и в то же время романтик освоения африканского континента.

В запале лихорадочной активности, особенно по добыче каучука, как в Африке (Конго), так и в Америке (бассейн Амазонки) возникали компании, которые эксплуатировали труд негров и индейцев с неожиданной, неслыханной, садистской жестокостью. Разоблачению уродливой жестокости компаний с британским капиталом были посвящены два доклада британского генерального консула Роджера Кейзмента, ирландца по происхождению, который позже, в 1916 г., был повешен англичанами за организацию доставки немецкого оружия восставшим землякам. Доклады Кейзмента стали обвинительным актом в адрес нового конкистадорства и впервые заставили задуматься над угрозой европейской цивилизации, которая исходит от нее самой.

История экспансии европейской цивилизации конца XIX – начала XX ст. на мировые просторы – это балансирование на грани провалов в черное прошлое, сквозь туманную завесу, едва подсвеченную и подрисованную романтическими красками, балансирование на грани неслыханного варварства и «пространства смерти», которое формировалось на колониальных околицах цивилизации.

Жестокость начинается с вполне рациональных актов, направленных на установление контроля: нужно, чтобы производительность труда была не ниже определенного минимального уровня, чтобы рабочие не разбегались, чтобы, в конечном итоге, они боялись ослушаться. Шаг за шагом нарастает жестокость, все менее обоснованная рационально, вместе с ней растет страх, распространяются мифы о каннибальской дикарской мести, пока основа террора не теряет остатки рациональных мотивов и не превращается в иррациональную, сугубо мифологическую, идеологию ада. Издевательства и убийства становятся нормой, пытки применяются в эндемических масштабах, образуется «пространство смерти» – каверна в человеческом бытии. Ненависть порождает страх, страх и ненависть вызывают бессилие, молчание и одиночество большинства. В «пространствах смерти», как в одной тюремной камере, объединены палачи и истязаемые, и обновить дискурс можно, лишь создав новый, контрдискурс, в котором смерть такая же привычная вещь, как и жизнь, и нет разницы между добром и злом. Усиливаются и идут вверх человеческие элементы самые примитивные и наиболее некрофильские, нарастает индифферентность – приближается ад.

Вот именно этот ад и является альтернативой порядка, и если колониальная система является зеркалом метрополии, то устроенный в ней ад – это хаос, антипод европейского права и европейской морали. И все это объединено в рамках одной «нации-государства».

В 1976 году французский писатель Жак-Франсис Роллан опубликовал книгу «Великий Капитан»[37] – результат его работы в архивах. Он обнаружил документы об одной из французских колониальных экспедиций конца XIX века, которые были засекречены, т. к. порочили французскую армию, да еще во времена дела Дрейфуса. Колоны капитанов Вуле и Шануэна в 1899 г. продвигались от берегов реки Конго в пустынные районы африканского востока, чтобы завершить объединение французских владений в одну большую территорию. Оба капитана славились своей грубостью и англофобией, что для командования после англо-французского инцидента при Фашоде скорее свидетельствовало в их пользу. По пути французские вояки беспощадно расправлялись с местным населением, истребляя всех, в том числе женщин и детей. После одного из боев просто так было убито около 10 тыс. африканцев. Как говорил один свидетель, трупы, в том числе детские, висели на деревьях, «как черные стручки». В обстановке вседозволенности руководители экспедиции потеряли разум. Убив руководителя встреченной французской колоны и ранив его заместителя, капитан Вуле заявил солдатам: «Я больше не француз, я черный вождь. С вами я могу учредить империю». В конце концов Вуле и Шануэн были убиты, а скандальное дело оставалось тайной вплоть до 70-х гг. XX века.

Освоение Европой новых земель стало испытанием европейской цивилизации – особенно тогда, когда европейцы получили новое оружие, способное истреблять сразу множество туземцев. Таким оружием массового истребления стала в конце XIX ст. винтовка, которая заряжается целой обоймой, и особенно пулемет. Его применение позволило англичанам сокрушительно разгромить восстание Махди в 1885 г. в Судане. О жертвах, которые понесли несчастные готтентоты в войне с немецким генералом фон Тротта, страшно вспоминать.

В пределах одного национального государства оставались народы, о равенстве и свободе которых не могло быть и речи. Для французов это означало крах самой идеи «ассоциации», англичане создавали в колониях свой отдельный изолированный мир, за пределами которого могло происходить все, что угодно. Трудно сказать, какой путь цивилизации был страшнее.

В 1861 году, на заре эпохи колониализма и империализма, лондонское Этнографическое общество было неприятно удивлено докладом французского исследователя дю Шайо, который объяснял и оправдывал религию африканцев и черты их характера. На следующем заседании капитан Ричард Бертон доказывал, что единственная позитивная черта туземцев – «ненормально развитая прилипчивость, или, говоря простым языком, особая сила привязчивости». «Как только африканец взрослеет, его умственное развитие останавливается, и с этого момента он идет не вперед, а назад».[38] В докладе на заседании этого же общества в 1866 г. сэр Сэмюэл Бейкер по возвращении из экспедиции к Верхнему Нилу утверждал, что мозг африканца «такой же стоячий, как и болота, которые составляют его крошечный мир».[39] Каноник Фаррар в материалах заседаний Этнографического общества в 1865 г. писал, что черты лиц африканцев «однообразны и ничего не выражают», их ум характеризуется «тупым и пустым однообразием», они «не предложили ни одной идеи… не додумались ни до одного открытия».[40] Это высказывания людей науки, а что уж говорить о малоинтеллигентных капитанах и коммерсантах!

В конце XIX века европейский мир с огромным вниманием следил за военным конфликтом между Великобританией и бурами – потомками голландских колонистов в Южной Африке.

В конечном итоге, война англичан против буров действительно была войной за утверждение Британской империи на землях, уже освоенных бурами, и войной крайне жестокой.

Все симпатии образованного общества были на стороне буров. На улицах российских городов шарманщики пели: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне!» Никто не вспоминал, что буры относились к своим чернокожим рабам хуже, чем к скотине, потому что даже домашний скот не мордуют до смерти. Никто будто не замечал, что Британская колониальная империя запретила рабство и работорговлю в своих колониях еще в 1831 г., на тридцать лет раньше Соединенных Штатов, что вызывало конфликт с испанскими и португальскими работорговцами.

Дж. Гобсон первым, кажется, отметил опасность, которой для либерально-демократической идеологии являлось включение колониальных народов в состав наций-государств. Национальное государство, нация-государство – один из принципов построения западной цивилизации. Включение в состав государства этнически и культурно абсолютно чужих компонентов нарушает принцип политической нации, на основе которого завязывались в европейской истории социальные и межэтнические конфликты и без которого нет суверенитета народа – правового и идеологического основания демократии. Если внутренняя политика является продолжением войны другими средствами, то политическая нация не может быть демократией.