Полная версия:

ОМмажи

Так он просидел весь месяц, восторгаясь „Улалаевщиной” Сельвинского, рассказывая невероятные истории и беседуя с „литературными мальчиками” – одесситами, налетевшими на него тучей, как только он появился в Москве».

«Мальчики расхватали у Багрицкого привезённые стихи – весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растёртые на ладони, – продолжает Паустовский. – Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.

Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской жёлтой оттепели».

Багрицкий был доволен состоянием дел и начал предаваться мечтам о баснословных гонорарах.

«Мне эти мечты казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми, – пишет Паустовский. – Я относился к ним снисходительно, но в глубине души всё же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьёзно:

– Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете! На круг – тысячу рублей? Или, может, больше?

– Больше, – говорил я.

– Полторы тысячи! – восклицал Багрицкий. – Или две? – спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня.

– Свободно! – говорил я, небрежничая. – Очень даже свободно, что и все три. Чем чёрт не шутит.

– Три так три! Тогда так, – говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. – Одну тысячу – телеграфом в Одессу Лиде и Севе. У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И ещё канареечного семени. Самый лёгкий и калорийный корм для птах. Остаётся пятьсот рублей на дожитие в Москве и на обратную дорогу до Одессы-мамы.

Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счёт одесская тысяча сокращалась до семисот рублей, то возникало духовое ружьё.

Багрицкий развлекался этими мифическими подсчётами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.

Я представлял себе навалы, целые Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в точной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьёв. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.

Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много».

Живые и яркие стихи нового поэта стали с удовольствием брать многие газеты и журналы.

Многие издательства стали заключать с ним договоры на книги и выплачивали авансы. Гонорары потекли к Багрицкому рекой. Багрицкий записывал итоги на стене, и фантастические планы по правильному вложению денег грозили обернуться реальностью.

«Багрицкий посматривал на цифры на стене и говорил:

– А птичий счёт меж тем невидимо растёт! Мы сможем купить на эти деньги ещё и справный парусно-моторный дубок. Назовём его по традиции «Дуся» и будем возить на нём из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти.

Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это – лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде».

«Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись, – продолжает Паустовский. – Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой.

Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма…

С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл „повидлом из баклажан”.

Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово „романтик”, но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения».

Вскоре Багрицкий окончательно переезжает в Москву вместе со своей семьёй. Здесь он становится довольно успешным и признанным поэтом. Живёт сначала в Кунцево, где снимает лишённую удобств избу, а потом, вступив в РАПП, получает квартиру в Камергерском переулке.

Московский климат, подённые литературные заработки, необходимость лавировать среди политических литературных группировок явно тяготили Багрицкого. Он по-прежнему искал уединения и находил отдушину лишь в стихах, птицах и аквариумных рыбках. «Живу так же одиноко, как в Одессе. Птицы, стихи и всё.» – пишет он в письме Эмилю Фурманову.

Багрицкий до конца своей жизни оставался романтиком в самом лучшем значении этого слова. Разумеется, эпоха наложила свой отпечаток и на его поэзию, и на жизнь в целом. «Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам – вот была его философия. Она оказалась поэзией революции», – пишет о нём Исаак Бабель. Багрицкий воспринимал революцию с поэтическим восторгом и видел в ней обновление мира.

Сегодня можно по разному толковать многие произведения Багрицкого. Его то относят к фашистам, то начинают ловко оперировать украинской темой, затронутой в «Думе про Опанаса», то ужасаются «Смертью пионерки», которая предпочла умереть, но не поцеловать протянутого матерью нательного крестика, и которую нам наравне с Павликом Морозовым ставили в советских школах в пример. Сейчас довольно трудно оценивать эти произведения. «Смерть пионерки» была написана после реального случая. В 1929 году Багрицкий был в Няндому. Остановился он у крестьянина И.Г. Селиванова. Ночью послышались рыдания хозяйки дома: умирала дочь Селивановых Вера. Весной она провалилась под лёд на озёре и теперь тяжело болела. Мать уговаривала Веру: «Поцелуй иконку… Святой лик поможет тебе, вернёт здоровье». В ответ на эти слова девочка с трудом выговорила: «Мама, отступись, не поцелую». Через несколько часов Веры не стало. Багрицкий, по воспоминаниям Ефима Твердова, был потрясён смертью девочки-пионерки и её мужественным поведением в последние часы жизни. Два дня он не выходил из комнаты в доме Е. Твердова, куда вернулись от Селивановых, был задумчив и замкнут. Посредством стихотворения Багрицкий пытался понять поступок девочки и в буквальном смысле создать для неё нерукотворный памятник. Не стоит забывать и того, что многие произведения Багрицкого дорабатывались редакторами и издателями. Так, теоретик группы конструктивистов Е. Зелинский писал, что ему стоило немалых трудов привести поэму «Дума про Опанаса» в тот вид, который она имеет сегодня, дабы поэма не стала «песнью анархизма». Мне представляется, что самое главное для Багрицкого была поэзия. Она, разумеется, отражала события, происходящие в реальном мире. Железный пресс социалистической действительности, без сомнения, давил на его поэтику, но Багрицкий умудрялся оставаться свободным в главном направлении своего творчества.

«Когда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном своём замысле, – пишет Юрий Олеша. „Представь себе… Летучий Голландец… он входит в харчевню. Деревянный стол. Девушка. Он кладёт на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы… Сквозь неё проступают очертания города… Люди видят город…”

Я не помню, что рассказывал он дальше… Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства – эти превращения!

Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее…

Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и саблями, с комбригами и детьми, с охотниками и рыбами, видение».

Мне думается, что alter ego Багрицкого был Тиль Уленшпигель. Вольный бродяга и никогда не унывающий балагур, умевший петь, как жаворонок. И стихотворение, посвящённое Тилю, может служить поэтической автоэпитафией Багрицкого:

Я в этот день по улице иду,На крыши глядя и стихи читая, —В глазах рябит от солнца, и кружитсяБеспутная, хмельная голова.И, синий чад вдыхая, вспоминаюО том бродяге, что, как я, быть может,По улицам Антверпена бродил…Умевший всё и ничего не знавший,Без шпаги – рыцарь, пахарь – без сохи,Быть может, он, как я, вдыхал умильноВесёлый чад, плывущий из корчмы;Быть может, и его, как и меня,Дразнил копчёный окорок, – и жадноГустую он проглатывал слюну.А день весенний сладок был и ясен,И ветер материнскою ладоньюРастрепанные кудри развевал.И, прислонясь к дверному косяку,Весёлый странник, он, как я, быть может,Невнятно напевая, сочинялСлова ещё не выдуманной песни…Что из того? Пускай моим уделомБродяжничество будет и беспутство,Пускай голодным я стою у кухонь,Вдыхая запах пиршества чужого,Пускай истреплется моя одежда,И сапоги о камни разобьются,И песни разучусь я сочинять…Что из того? Мне хочется иного…Пусть, как и тот бродяга, я пройдуПо всей стране, и пусть у двери каждойЯ жаворонком засвищу – и тотчасВ ответ услышу песню петуха!Певец без лютни, воин без оружья,Я встречу дни, как чаши, до краёвНаполненные молоком и мёдом.Когда ж усталость овладеет мноюИ я засну крепчайшим смертным сном,Пусть на могильном камне нарисуютМой герб: тяжёлый, ясеневый посох —Над птицей и широкополой шляпой.И пусть напишут: «Здесь лежит спокойноВесёлый странник, плакать не умевший».Прохожий! Если дороги тебеПрирода, ветер, песни и свобода, —Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,Довольно пел ты, выспаться пора!»Птицелов

В оглушающем гаме опьяняющих строкВдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.Нараспашку рубашка, нараспашку душа,И распахнута клетка для бродяги стрижа.Белокрылые песни реют чайками рифм,Белогривые волны бьют у ног его ритм.Он шагает неспешно по границе Земли.Вслед за ним караваном плывут корабли.Корабли-многострочья, каравеллы-слова.Берегов многоточья и прибоя молва.Птицелов окончаний и метафор ловецИз далёких преданий плёл сонетов венец.На просоленной кромке прибоя.1В оглушающем гаме опьяняющих строкБьются, крошатся, рушатся чувства.К горлу подкатывает сжатый комокЗвенящего предчувствия искусства.Мысли и образы взрывают мозг.В неизвестность уводит дорога.И поэт шагнул за времён порогВ первозданную новость слога.Звёзды колышутся над головой,Дух колотит от звёздных слов,И, жарко споря с самим собой,Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.2Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов,Беззаботно в манок свистя,В окружении соек, бакланов и сов,В глубине самого себя.Он читает беззвучно прибрежную суть.Подноготную сумму песка,Ил событий и донно-морскую муть.И рисунки морского конька.И качается мир под ногами поэта[4],Самоцветы в волне шуршат.Он идёт по границе тумана и света.Нараспашку рубашка, нараспашку душа.3Нараспашку рубашка, нараспашку душа.Ястреб хлеб подбирает с рук[5].И птенцы-соловьята у ног пищат.А в выси реет птица Рух[6].И ветер закипает свежей брагой[7],И буря бьётся чайкой у щеки,И парусами белая бумагаНесёт метафору в прибрежные стихи.Он отпускает стих и птиц на волю,Пускай они средь облаков кружат.Бриз ударяет в грудь морскою солью,И…И распахнута клетка для бродяги стрижа.4И распахнута клетка для бродяги стрижа.Невесома планета у ног.И шагает поэт по Земле не спеша,Уклоняясь от торных дорог.Дымится месяц посредине лужи[8],Сазаны бьют в оконное стекло[9].И стих морской, волнением простужен,Волною бьётся в карандаш-весло.Вселенная застряла в мокрых ветках,И оседает пена дней на риф[10],И, вырвавшись из кособокой клетки,Белокрылые песни реют чайками рифм.5Белокрылые песни реют чайками рифм,С облаками ведя разговор.И взмывает сонет как стремительный грифВ голубой бесконечный простор.И сызнова мир колюч и наг[11],И снова всё трын-трава,И сызнова шепчет полночный магВедические слова.Весенний ветер лезет вон из кожи.Уставший маг нечёсан и небрит.И тишиной, пронзительной до дрожи,Белогривые волны бьют у ног его ритм.6Белогривые волны бьют у ног его ритм,Тут и там нарушая размер,И маяк одинокий в ночи горитДля баркасов, фелюг, галер.Для тревог и исканий, для шатунов,Для ворон и бродячих псов…Маг выводит зверинец из зыбких сновВ непролазную глушь лесов.Через вату тумана, по окраине рос,В птичьем гвалте, в ветре, в пыли,Умываясь рассветом, неприкаян и бос,Он шагает неспешно по границе Земли.7Он шагает неспешно по границе Земли.Зная тайну глубинных рун,Ту, что духи-кобольды[12] давно сожгли,Охраняя времени шум.За плечами котомка, в котомке силки,Чтоб ловить отражения звёзд.И парят и садятся стихов полкиНа пропитанный солью плёс.И маг играет вальс на флейте без отверстий[13],И в такт ему поют лесные короли,А он уходит вдаль в просторы древней Персии[14],и…Вслед за ним караваном плывут корабли.8Вслед за ним караваном плывут корабли,Развернув паруса и флаги.Светлой грусти тумана дрожат хрустали[15],Заполняя до дна овраги.«А ночь идёт за днём, как волк за дикой серной»[16] —Записывает маг рефрен своих стихов.И смешивает вязь заоблачных паттерновС руинами давно забытых городов.Он строит шумный порт у старого причала.Где был лишь старый мол, да древняя молваСегодня отдают концы или началаКорабли-многострочья, каравеллы-слова.9Корабли-многострочья, каравеллы-словаБороздят океанский просторТам, где скальды-атоллы, певцы-островаБесконечный ведут разговорО каких-то голландцах, летающих вдаль,О мелодии сирых сирен,И о чашке, что выбросил старый грааль[17],У границы китайских стен.На приморском базаре за мачтами яхтРазношёрстно гудит толпа,И ей вторят, скандируют, бьются в тактБерегов многоточья и прибоя молва.10Берегов многоточья и прибоя молваБьются рыбой в сетях поэмМолодого языческого волхва,Проповедника птичьих тем.Он читает сказанья, баллады, стихиОбитателям облаков.И они, беззаботны, светлы, легки,Вторят звукам его стихов[18].И играет на флейте рассветный блюзПтичий гений, рыбак, певец,Неуёмный бродяга, любимец муз,Птицелов окончаний и метафор ловец.11Птицелов окончаний и метафор ловец,Странник в плоскости языка,Вестник ветра, фантазии древней гонецСтроит хижину из песка.И пустынный отшельник, песочный царьВ государстве прибрежных травОтпустил в этот вечер свою печальГоревать на семи ветрах.И, внимая печали, встречал рассвет,Заблудившись средь туч-овец…А скиталец прибрежный, ночной поэтИз далёких преданий плёл сонетов венец.12Из далёких преданий плёл сонетов венец.Расплавляя на строчках грусть.Где началом строфы становился конецПредыдущих стихов и чувств.И кружилась вселенной густая плоть,Спотыкалась в беге звезда.Птицелов без сомнений взошёл на плот,Уходящий в морскую даль.И ударил в литавры подводный бог,И звонил в колокольчик рок,И взвился среди бури звенящий слогВ оглушающем гаме опьяняющих строк.В оглушающем гаме опьяняющих строкВдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.Нараспашку рубашка, нараспашку душа,И распахнута клетка для бродяги стрижа.Белокрылые песни реют чайками рифм,Белогривые волны бьют у ног его ритм.Он шагает неспешно по границе Земли.Вслед за ним караваном плывут корабли.Корабли-многострочья, каравеллы-слова.Берегов многоточья и прибоя молва.Птицелов окончаний и метафор ловецИз далёких преданий плёл сонетов венец.На просоленной кромке прибоя.2015Альфред Шнитке

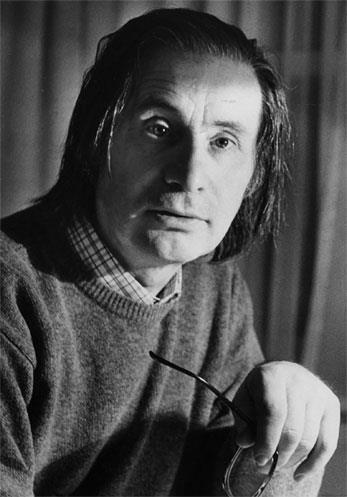

(24 ноября 1934, Энгельс – 3 августа 1998, Гамбург) – советский и немецкий композитор, педагог и музыковед.

В 2019 году я совместно с Василием Власовым и Виталием Пацюковым осуществил арт-проект «ЖЁЛТЫЙ ЗВУК» посвящённый 85-летию музыкального гения ХХ столетия, великого композитора Альфреда Шнитке. В преамбуле к этому проекту мы писали: «Для музыки Альфреда Шнитке характерны масштабные концептуальные замыслы, полистилистика, многоуровневое цитирование. Мир его музыкальных образов включает в себя звучание неразрешимых вечных тем. Одним из самых сложных и одновременно самых интересных произведений Шнитке можно без преувеличения назвать синтетическую сценическую композицию «Жёлтый звук». Её возникновение было связано с предложением Геннадия Рождественского написать произведение для готовящегося им концерта «Музыка и живопись». В её основу легло либретто Василия Кандинского, переведённое с немецкого Альфредом Шнитке. Композиция Кандинского развивала идеи синтеза искусств и определения слова как внутреннего звука. Она была сопровождена подробной световой партитурой и должна была соединить цвет, пластику, слово, музыку. В этом произведении точка, линия, цвет, ритм и звук являются вибрациями одного пространственного и духовного содержания.

Музыка, самое абстрактное из всех видов искусств, обладает невероятной возможностью передавать яркие впечатления. Музыка и изобразительное искусство связаны между собой общими корнями, имеют, в сущности, одну духовную платформу и содержат в себе все многообразие нашего мира.

Развивая идеи Кандинского и Шнитке, в нашем проекте мы хотели бы воплотить идею контрапункта музыки и визуального искусства, передать силу его воздействия в поле напряжения между со-звучием и противо-звучием. Образы слышимые и видимые – это эмоциональный сплав сложных структур, композиционных решений, ритмов, неординарных форм и энергетических наполнений».

Василий Кандинский в статье о сценической композиции пишет: «Любое искусство обладает своим собственным языком, то есть только ему присущими средствами. Таким образом, каждое из них есть нечто замкнутое в себе. Каждое искусство – своя собственная жизнь. Оно – царство для себя. Поэтому средства различных искусств внешне различны. ЗВУК, ЦВЕТ, СЛОВО! По своей же внутренней сути они совершенно тождественны: конечная цель стирает внешние различия и обнажает внутреннее тождество. Эта конечная цель (познание) достигается человеческой душой путём её точного колебания. Эти изысканные колебания, тождественные в своей конечной цели, несут в себе и для себя различные внутренние движения и тем самым отличаются друг от друга. Не поддающийся дефиниции и всё же известный душевный процесс – колебание – есть конечная цель отдельных средств искусства».

Кандинский работает с синтезом искусств не только как теоретик, но и как практик. С 1909 по 1914 год в Мурнау он создал целый ряд синтетических сценических композиций и текстов: «Чёрный и белый», «Зелёный звук», «Фиолетовый занавес», «Жёлтый звук». Последняя композиция была опубликована в 1912 году в знаменитом альманахе «Синий всадник». Либретто Кандинского бессюжетно, что продолжает его работу на поприще абстракционизма, теоретиком и родоначальником которого он стал. Публикация в «Синем всаднике» была на немецком языке и сопровождалась подробной световой партитурой, указаниями характера музыки и движений пантомимы. Сам жанр «сценической композиции» теоретически разрабатывается Кандинским в книге «О духовном в искусстве». В этой работе неоднократно возникает идея синтеза искусств, слово в ней определяется как «внутренний звук», а синтетическое понятие «жёлтое» лежит в центре теоретической разработки всей книги. Жёлтое составляет «первый великий контраст» с синим: жёлтое – это теплота, обращённость к зрителю, экс-центрическое движение вовне; синее – холод, кон-центрическая направленность от зрителя, вовнутрь. По идее Кандинского сценическая композиция «Жёлтый звук», должна была собрать в единое целое музыку, пластику, визуальные образы и вербальные послания. Музыку к этой композиции изначально написал Фома фон Гартман, с которым Кандинский работал над своими сценариями. Премьера «Жёлтого звука» должна была состояться в Мюнхене осенью 1914 года, но, увы, Первая Мировая война разрушила все планы. И лишь через 70 лет композитор и дирижёр Гюнтер Шуллер в 1980-е годы в Нью-Йорке сделал свою редакцию музыки Гартмана. Кроме этого, музыку к «Жёлтому звуку» написал австрийский композитор Антон Веберн (постановка состоялась в Париже в 1976 и 1982 годах). А наиболее известной является постановка Гедрюса Мяцкявичуса на музыку Альфреда Шнитке, написанную им в 1974 году.

Наш синтетический проект «Жёлтый звук» перенёс композицию Кандинского и Шнитке с театральной сцены в пространство выставочных залов. Мы не ставили себе целью в очередной раз проиллюстрировать идеи этой композиции, но попытались выстроить конструктивный диалог, темой которого стала сама идея синтеза звука и образа, слова и знака, пространства и времени. Идея творческого синтеза искусств далеко не так проста, как кажется изначально. Простое суммирование разнородных начал зачастую может вызвать не положительный, но, наоборот, отрицательный эффект. Образ может забивать звук, слово может довлеть над образом, визуальные эффекты могут заглушать идею. И только в том случае, когда автору удаётся собрать все составные части в синергетическом единстве, когда 1+1 существенно больше двух, тогда и только тогда происходит чудо синтеза и произведение искусства оглушает нас многоярусной гармонией.

Специально для этого проекта я написал поэму «Квинтовый круг», посвящённую Шнитке. На базе этой поэмы были сделаны арт-объект и книга художника, которые могли звучать и выполнять роль музыкальных инструментов.

Композитор Ираида Юсупова написала музыку к этой поэме и разработала сценарий мультимедийного перформанса, который поставил в атриуме Хлебного дома в Царицыно режиссёр Родион Барышев с актёрами Еленой Шкурпело и театральной группой APPARAT THEATRИ.

Квинтовый круг

0. Полный круг (додеканическая радуга)

Синестезия правит цветами.