Полная версия:

Сюрреализм в стране большевиков

Несколько позже, в 1940-х годах, значимый сюрреалистический эпизод случился в творчестве Александра Родченко. Многое в его тогдашней вспышке абстрактной живописи напрямую соотносится с этим художественным феноменом – криволинейные элементы, беспокойные, петляющие линии, обтекаемые формы, импровизационный, почерковый рисунок. Некоторые произведения даже бытовали с названием «Сюрреалистическая абстракция»[29].

Думаю, теперь позволительно утверждать, что сюрреалистическая компонента в конце 1920-х – 1930-х (и даже 1940-х) годах вполне различима в «составе» отечественного художественного сознания[30]. И не исключено, что при другом историческом сценарии именно движение «в сторону сюрреализма» оказалось бы одним из магистральных путей выхода из «чистой» беспредметности, одним из приоритетных вариантов дальнейшего развития.

Александра Новоженова. Уклонисты. Существовал ли в стране большевиков сюрреализм?

Примечание[31]

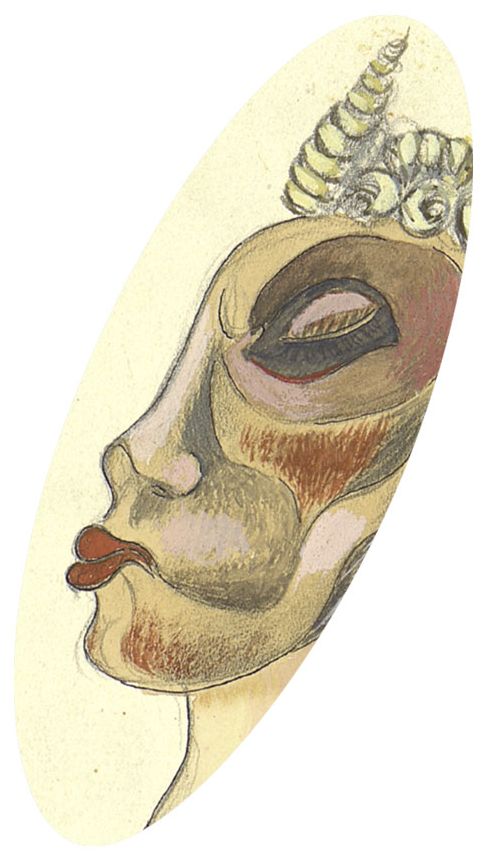

А. Санчес. Эскиз грима к спектаклю «Чертов мост» Государственного камерного театра (деталь). 1930-е. Бумага, графитный карандаш, акварель, тушь, перо. Театральный музей им. А. А. Бахрушина

В советском искусстве действительно не было сюрреализма – того трезвого, но и радикально шутливого движения, иногда почти механистичной художественной науки, которая формулировала бы свои основания в манифестах и практики которой были бы основаны не на экспромте, а на том результате, что можно было получить в ходе просчитанного эксперимента вроде автоматического письма или игры в «изысканный труп»[32]. Того движения, в основе которого лежало представление о бессознательном – как о чем-то, что смещает и децентрирует субъекта с помощью разных, в том числе изобразительных, инструментов, обнаруживая его причинность по ту сторону «я», задавая вопросы о статусе взгляда, о нехватке, а также об ошибке и автоматизме как о способах получить доступ к тому, что присутствует, но недоступно непосредственно. В советском авангарде не было такого организованного движения, которое не занималось бы субъективным в смысле частного, личного, приватного, а задавало бы вопросы о месте единичного субъекта и его желания, претендовавшие при этом на универсальность: сюрреалистическая революция не была частным делом – она должна была быть следующим шагом или, вернее, единственно верным развитием революции социальной. Это может звучать слишком прямолинейно, но французский сюрреализм, скажем, в версии журнала La Révolution surréaliste занимался критикой буржуазной морали и гуманизма, христианского ханжества и, да, капитализма – и это была одна из самых последовательных его критик.

Для Вальтера Беньямина в 1929 году французские сюрреалисты были единственными, кто как следует понял «Коммунистический манифест». В своем тексте «Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции»[33] он пишет о «профанном освещении»: «Он [Бретон] называет „Надю“ „livre à porte battante“, „книгой с хлопающей дверью“. (В Москве я жил в гостинице, где почти все комнаты были заняты тибетскими ламами, приехавшими в Москву на конгресс объединенных буддийских церквей. Меня поразило, сколько дверей в коридорах здания было постоянно приоткрыто. То, что вначале показалось случайностью, стало для меня чем-то зловещим. Я узнал: в таких комнатах жили члены секты, торжественно поклявшиеся никогда не находиться в закрытых помещениях. Тот шок, который я испытал тогда, должен ощутить и читатель „Нади“.) Жить в стеклянном доме – вот революционная добродетель par excellence[34]. Это тоже некое опьянение, моральный эксгибиционизм, в котором мы очень нуждаемся». Итак, для Беньямина сюрреализм, которого не было в СССР, – это абсолютная прозрачность, залитая светом радикальная открытость, эксгибиционизм.

Тогда что значит утверждать, как это делают кураторы выставки Александра Селиванова и Надежда Плунгян, что сюрреализм в стране большевиков все же был?

Кураторское усилие в этой выставке – самое интересное: ее смысл не в том, чтобы доказать, что в советском контексте существовал аналог западного движения, хотя такая амбиция тут отчасти есть (но тогда легче было бы работать с кем-то, находящимся в прямой стилистической связи с западными сюрреалистами, вроде Казимира Малевича). Скорее это искусствоведческий конструктивизм высококлассного знаточеского толка, выхватывающий неочевидные объекты и не связанных друг с другом напрямую авторов и спрягающий их в неожиданный дискурс, который до сих пор никто не мог себе помыслить в таком виде. Деление выставки на тематические секции типа «Звери», «Бессознательное», «Другой» (другой не в психоаналитическом смысле, а в смысле «иного», жуткого или странного незнакомца), «Праздники» напоминает о стандартной тематической практике, с помощью которой структурируют выставки советского искусства последние пару десятков лет. Но вряд ли кто-то, кроме именно этих двух кураторов, смог бы придумать и собрать вместе конкретно эти объекты: в этом смысле выставка с ее сумрачным, кабинетно-театрализованным оформлением (Селиванова делала и экспозиционную архитектуру) не является «началом исследования», то есть не ведет от наброска к чему-то большему; она сама по себе – законченный, раньше не существовавший объект, в большей степени конструкция, чем документальное свидетельство ранее не учтенных практик, констелляция, кристаллизовавшаяся только в кураторском взгляде, – в этом ее лимиты, но и ее удача.

Те же авторы и объекты, не образующие реального исторического круга или движения (если не считать членов ОБЭРИУ), могли бы быть легко подверстаны к другим дискурсам 1930–1940-х годов – неоэкспрессионистскому и неосимволистскому, соцреалистическому и иным, но на выставке вещи и фигуры художников и поэтов связываются в измерение неартикулированного и не сознающего себя «сюрреализма», существующего как бы органически, в виде криптопрактик и маньеризмов, чаще индивидуальных, чем групповых, в виде мутаций на фоне или в стороне от публичного дискурса социалистической сознательности. Здесь уже содержится проблема: ведь работы многих авторов, от скульптора Айзенштадта до Лабаса с Плаксиным, можно было бы читать как версии реализмов 1920–1930-х годов, крайне разнообразных и действительно зачастую маньеристичных, но отзывающихся на текущую ситуацию, а не эскапистских.

Но тот непроявленный сюрреализм – в том виде, в котором его выводят кураторы, – можно было бы назвать диссидентствующим и демобилизационным. Понимание, что такое сюрреализм, здесь либеральное – как право на приватную художественную практику перед лицом тотальной мобилизации; право уйти в тень, когда все залито солнцем; право оставаться в комнате за закрытой дверью.

Можно попробовать реконструировать позиции, из которых исходят кураторы, собирая свой несколько диссидентский сюрреализм: можно (грубо) предположить, что их концепция возникает в противопоставлении какому-то «господствующему» дискурсу, скорее всего, общему дискурсу индустриализации и вторящему ему производственническому авангарду. Последний требовал от субъекта добровольного выхода в публичное поле и подчинения своих психических сил общественному производству, подразумевавшему полную сознательность и самоконтроль, – отсюда возник тот самый миф о производстве нового сознательного человека, который так пугает славистов своей кажущейся тоталитарностью. Но вместе с тем именно в этом производственнический авангард, искавший способ преодолеть нехватку в неотчужденной и безэнтропийной экономике социализма и при этом признающий течи и просветы в этой экономике, ближе к сюрреализму с его теорией нехватки и отброса в экономике капитализма. По сути, это две стороны одной медали. Тот сюрреализм, который выведен кураторами на выставке, проходил относительно этих двух дискурсов по касательной.

Индустриализация и дискурс первых пятилеток, с которыми совпадает по хронологии большинство представленных на выставке работ, требуют в придачу к сознательности и верности общественному строительству еще и полной самоотдачи – то есть без остатка мобилизуют силы субъекта на дело построения общественного блага. Но вместо того, чтобы ставить вопрос о бессознательном и экономике субъекта в новой системе производства, «сюрреализм», получающийся у кураторов, противопоставляет полной сознательности (которую многие, впрочем, понимают как идеологический гипноз) не вопрос о бессознательном, как это делает французский сюрреализм, а скорее декадентскую несознательность.

Короче, сюрреализм тут понимается как уклонизм, отказ от участия в мобилизации. В экспозиции приведены цитаты из статьи Максима Горького «Война сорнякам»[35], где он призывает бороться с паразитизмом: «Наверное, вслед за всесоюзным походом против сорных трав будет объявлен такой же поход против крыс, мышей и прочих грызунов, уничтожающих огромное количество зерна и пищевых продуктов». Бесполезные растения и животные противопоставлены полезным, и ясно, что от бесполезности до вредительства один шаг, но является ли отказ от производства пользы достаточно веским основанием для того, чтобы говорить о сюрреализме как о способе указать на то, что находится по ту сторону блага? Скорее, нет, и сюрреализм, сконструированный тут, синонимичен уклонизму, борьбе за право на приватное торможение за закрытыми дверями. Этот сюрреализм выглядит как заявка на право чудить, на макабр, на выращивание плесени в своем углу, на право галлюцинировать свой маленький кошмар в комнате с задернутыми шторами, не поддаваясь на солнечный зов.

Так, сумрачная картина «Читающий журнал» Ростислава Барто представлена своего рода антиподом «Рабкора» Виктора Перельмана: у кураторов выходит, что человек ослабший, погруженный в себя, не включенный в публичные дебаты, буквально ушедший в тень, – это и есть сюрреалистический субъект. Тут возникает связка между ужасной реальностью, например, репрессий и позицией художников-уклонистов – впрочем, уклон при этом может быть не только уклонением от мобилизации, но и уклоном стилистическим, как у Меера Айзенштадта в его «Трактористе», скульптуре, открывающей выставку. На плече у него трактор, и экспликация сообщает, что он ползет по плечу как улитка, но можно было бы прочитать это как работу с пространством: маленький трактор находится далеко, но в скульптуре планы слипаются, и работа с пространственными планами и наслоениями в духе пластических упражнений ВХУТЕМАСа – это то, что, вообще-то, интересует этого скульптора. Айзенштадт работал во вполне себе производственной тематике – его можно было бы включить в любой обзор реализмов 1920–1930-х годов. Его маньеристическая версия неоклассики (по сути, его интересует синтетическая монументальность в оформлении социалистического пространства) не противоречит исканиям самых разнообразных левых художников, скульпторов и архитекторов. Но кураторам удается включить его в совсем другой контекст.

Темное и ужасное – не синонимы: как работать со связью репрессивной реальности и зловещих или просто чудаковатых мирков? Маленькие ужасы и забавы обэриутов и других участников выставки нельзя сделать «зеркалом репрессий». Этот макабр – не страшный и даже не трагический. Да, это действительно заявка на право разводить своих личных пауков, вертеть куклы из фантиков, право на торможение в момент общего воодушевления, право остаться дома и не выходить. Но переживать жуткое и читать или смотреть на что-то пугающее – опыты совсем разного порядка, об этом писал Фрейд в своем очерке «Жуткое» (1919). Полумрак выставки с завораживающим изогнутым занавесом создает именно такую атмосферу домашнего театрика ужасов, где-то между кабинетом и детской. Именно поэтому выставка становится чистым наслаждением: в самих работах нет жуткого, жуткое переживается только в жизни, и оно связано не с воображаемым – не со страшной маской, не с темной комнатой, не с ожившей куклой, не с необычным, – а с повторением, совпадением знаков, с разрывом в обыденности, в которой появляется проблеск реального.

Сюрреализм, который удалось синтезировать Плунгян и Селивановой, театрализован и неоклассичен – особенно в его петербургской составляющей. Николай Акимов, Владимир Конашевич, Хармс с Порет и другие участники погружены в свою игру, и основа ее – тонкий пассеизм, набор петербургских культур, в которые они эскапистски играют в комнатах, в театрах и в парках; вспоминаются «Мир искусства» и волшебный фонарь, который смотрели маленькие Бенуа[36] в своем счастливом дореволюционном доме. Конечно, дом, где делают свои живые картины обэриуты, – это не дом благополучных Бенуа. С другой стороны, эскизы к оформлению парка имени Кирова в 1937 году – прелестная руина, с большим вкусом стилизованный карнавал на фоне репрессий – это именно мирискусническая неоманьеристическая традиция, а не сюрреализм как радикальная практика выставления напоказ и распахивания дверей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Статья написана в 2017 году (добавлено лишь несколько ссылок на новую литературу) и является кратким «конспектом» предшествующих размышлений автора на данную тему. См.: От супрематизма к… Пути новой фигуративности // Русский авангард: личность и школа. СПб.: Palace Editions, 2003. С. 75–83 (вариант: Пинакотека. 2002. № 13–14. С. 151–158); Меж двух авангардов: русская абстракция 1930–1940-х годов // Новый мир искусства. 2007. № 6. С. 57–60; Сюрреализм // Энциклопедия русского авангарда. Т. III. Кн. 2. М.: RA, Global Expert & Service Team, 2014. С. 277–279.

2

См.: Деготь Е. Ю. Русское искусство ХХ века. М.: Трилистник, 2003; Светляков К. А. Александр Тышлер (1898–1980). М.: Арт-родник, 2007.

3

Деготь Е. Ю. Указ. соч. Недавно связи искусства К. Редько с сюрреализмом были подробно и убедительно исследованы. См.: Люкшин Д. Неслучившийся советский сюрреалист: Климент Редько // Искусствознание. 2022. Вып. 3. С. 272–293.

4

В последнем случае обычно речь шла об общей «странности» тематики, типажей, формальной структуры, но вектор поэтики все же был другим. Однако на недавней выставке в антикварной галерее «Петербург» (2022–2023) были представлены произведения Бориса Гурвича второй половины 1930-х годов («Туалет» и «Памятник»), в которых сюрреалистическая нота звучит весьма отчетливо. См.: Филоновцы: мастера аналитического искусства. Каталог выставки, 2022–2023 гг. СПб.: Антикварная галерея Петербург, 2023. С. 59–60.

5

Юдин Л. А. Дневник. Запись 28 октября 1934 года // Лев Юдин «Сказать – свое…»: дневники, документы, письма, свидетельства современников / сост., авт. вступ. статей и комментариев И. Н. Карасик. М.: RA, 2017. С. 310. Далее: Лев Юдин.

6

Протокол занятия 26 января 1926 года. Частный архив, СПб.

7

Харджиев Н. И. Заметки на полях книги о Малевиче. Цит. по: Малевич о себе. Современники о Малевиче: Письма. Документы. Воспоминания. Критика: в 2 т. / Авт. – сост. И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М.: RA, 2004. Т. II. С. 309.

8

Дневник. Запись 28 января 1929 года // Лев Юдин. С. 219.

9

Дневник. Запись 8 марта 1929 года // Лев Юдин. С. 223.

10

«Женщина» (1927, ГРМ, два рисунка с таким названием), «Женщина с ребенком» (1927, ГРМ), см. раздел «Уплотнение» в каталоге.

11

Использую определение, которое Юдин применял к характеристике личности и искусства К. С. Малевича.

12

См.: ОР ГРМ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 33. Показательно, что в дневниковых записях, отражающих процесс работы над этими «бумажками», как раз часты упоминания Макса Эрнста.

13

Имеются в виду эскизы этикеток для парфюмерных коробок (середина 1930-х, ГРМ).

14

1933. № 11. Неслучайно Юдин считал ее принципиальной в творческом отношении вещью.

15

Дневник. Запись 28 сентября 1928 года // Лев Юдин. С. 207.

16

Дневник. Запись17 мая 1928 года // Лев Юдин. С. 202–203.

17

Дневник. Запись 17 апреля 1929 года // Лев Юдин. С. 230.

18

РГАЛИ. Ф. 3145. Оп. 1. Д. 109. Л. 1–3 об. Теперь опубликовано мной. См.: Карасик И. Н. «Меня восхищает ранний Миро». Неизвестные письма Льва Юдина Константину Рождественскому // Искусствознание. 2018. № 1. С. 288–309; Карасик И. Н. Лев Юдин: переписка с друзьями // Архив Н. И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания РГАЛИ. М.: ДЕФИ, 2018. С. 187–190, 300–307.

19

О бумажной скульптуре Л. А. Юдина см.: Карасик И. Н. Лев Юдин: от живописи к скульптуре и фотографии // Авангард 1910–1920-х годов. Взаимодействие искусств. М.: Ин-т искусствознания, 1998. С. 273–281.

20

Дневник. Запись 21 октября 1935 года // Лев Юдин. С. 339.

21

Неслучайно Юдин писал: «Вот когда буду иметь 10–20 фото, я стану в ряды художников» (21 октября 1935 года // Дневник. Запись 21 октября 1935 года // Лев Юдин. С. 338). Он прибегал к помощи профессионального фотографа, но, по свидетельству жены художника, М. А. Гороховой, руководил съемкой – ставил свет, определял ракурсы, задавал формат изображения.

22

Карасик И. Н. Лев Юдин: переписка с друзьями. С. 306.

23

Запись сделана А. А. Лепорской и датирована 20 октября 1926 года. См.: Лев Юдин. С. 739–741.

24

Лев Юдин. С. 740. Позже (17 февраля 1927 года) Малевич похвалит рисунок «Женщина». «Хорошо сделана, очень. С некоторым мистическим строем. Воздействие Пикассо, но со своим собственным ощущением» (Там же. С. 742).

25

Дневник. Запись 17 октября 1929 года // Лев Юдин. С. 235.

26

См.: Лев Лапин: 1898–1962 / сост., тексты: И. Галеев; тексты, коммент.: В. Поляков; текст: И. Захарова. М.: Скорпион, 2006.

27

Образцы подобных работ есть в ГТГ и Музее современного искусства в Салониках.

28

Клюн И. В. День за днем в искусстве // Клюн И. В. Мой путь в искусстве. Воспоминания, статьи, дневники. М.: RA, 1999.

29

Примеры сюрреалистических работ есть в ГМИИ им. А. С. Пушкина и в Музее современного искусства в Салониках.

30

Этот взгляд нашел подтверждение и развитие в выставке Центра авангарда на Шаболовке «Сюрреализм в стране большевиков» (2017, кураторы Надежда Плунгян и Александра Селиванова).

31

Текст был изначально опубликован на сайте Colta.ru 19 июля 2017.

32

Экспериментальная игра сюрреалистов. В общих чертах суть ее заключалась в том, чтобы неожиданным образом продолжить текст или рисунок предыдущего участника. Сюрреалисты считали эту игру не шуткой, а средством самовыражения и творческого поиска. – Прим. ред.

33

Беньямин В. Сюрреализм. Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции / пер. с нем. И. Болдырева // Новое литературное обозрение. 2004. № 4. С. 5–16.

34

В высшей степени (фр.). – Прим. ред.

35

Впервые напечатана в газетах «Комсомольская правда», 1933, № 38 от 15 февраля, и «Правда», 1933, № 45 от 15 февраля (под заглавием «Ударники похода против сорняков»). Источник: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-263.htm.

36

Имеется в виду семья Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) – одного из ключевых деятелей искусства Серебряного века – художника, писателя, критика, музейного работника, историка искусства и мемуариста; сооснователя журнала и общества «Мир искусства». – Прим. Ред.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 9 форматов