Полная версия:

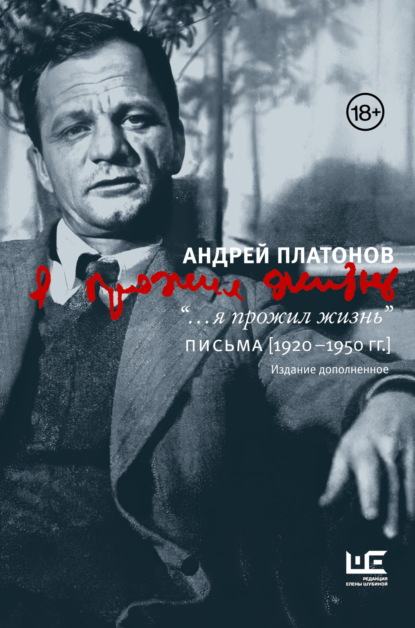

“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг.

Платонову не надо было ехать в командировку за материалом, он сам был носителем уникальных для советского писателя знаний о реальной низовой жизни провинции эпохи нэпа – и это знание во многом определит его жесткое противостояние основному направлению и пафосу советской литературы и главное обвинение, которое он до конца жизни будет ей предъявлять: незнание и нежелание знать жизнь народа. Из этих же источников жизни, а также от далеких от литературных страстей собеседников, с которыми его связала жизнь, – ироническое отношение Платонова к сменяющим друг друга литературным дискуссиям. Поэтому и звучит столь убийственно сравнение собрания писателей и инженеров в его статье “Фабрика литературы (О коренном улучшении способов литературного творчества)” (1926): “Шпенглера у нас не любят (и есть за что), но в одном он был прав: в сравнении количества ума и знания, циркулирующего на собрании промышленников и на собрании литераторов, – в сравнении не в пользу литераторов. Это верно, и не спрячешься от этого. Побеседуйте с каким-нибудь инженером, большим строителем и организатором, а затем поговорите с прославленным поэтом. От инженера на вас пахнёт здоровый тугой ум и свежий ветер конкретной жизни, а от поэта (не всегда, но часто) на вас подует воздух из двери больницы, как изо рта психопата”.

Производственные письма Платонова позволяют прикоснуться к замесу колоссального жизненного материала, который вскоре явит себя в его прозе непереводимым языком самой жизни. Этим фантастическим языком жизни заговорит платоновская Россия в “Луговых мастерах”, “Сокровенном человеке” и “Чевенгуре”.

К сожалению, о многих корреспондентах Платонова из Наркомата земледелия, с которыми его связывали не только служебные, но и дружеские отношения, мы мало что можем рассказать. Остаются неизвестными имена московских инженеров этого ведомства, тех немногих, кто осенью 1926 года протянул Платонову руку помощи и не позволил, как он сам признавался, “подохнуть с голоду”. Мы также мало знаем о последних годах жизни писателя, когда рядом с тяжелобольным Платоновым постоянно находились врачи Центрального научно-исследовательского института туберкулеза (МОНИТИ). Их имена стали известны по письмам Платонова к Марии Александровне 1949 года и черновику его письма 1950 года. Последний документ, заключающий настоящий том писем, представляет благодарственное письмо Платонова Николаю Александровичу Верховскому и всем, кто участвовал в создании противотуберкулезного препарата “ПАСК”. К сожалению, фонды МОНИТИ оказались крайне скудными, но будем надеяться, что открытие материалов о последних годах жизни Платонова нам еще предстоит.

В некотором смысле это типичная для Платонова ситуация. Подчеркнутой нелитературностью отмечены записные книжки Платонова, в которых крайне мало материала из современной ему литературной жизни (в основном это телефоны членов редколлегий журналов и издательств), а записи посвящены встреченным им в командировках собеседникам из народа: инженерам, техникам, рядовым колхозникам и председателям колхозов и совхозов, механизаторам, рядовым красноармейцам – тем, чьи имена никогда не вносятся в традиционные энциклопедии.

* * *В архивах известных литературных современников Платонова, принятых на государственное хранение, его писем оказалось тоже не так много. Какие-то объяснения данному литературному факту, конечно, содержатся в самой эпохе – беспощадном к человеку “железном самотеке истории”. Многие из реальных адресатов писателя (Г. Литвин-Молотов, А. Новиков, А. Воронский, Б. Пильняк, С. Буданцев, Л. Авербах, В. Боков) были репрессированы, а архивы их погибли в печах НКВД или же дошли до нас лишь небольшой толикой материалов, не изъятых при арестах. Наверно, кто-то и освободился от писем весьма неблагополучного в политическом отношении писателя Платонова, а кто-то, как и близкие родственники, был уверен, что его письма не имеют большой исторической ценности, потому что в число классиков советской литературы Платонов не входил – ни при его жизни, ни в первые десятилетия после смерти. Да и письма Платонова могли выставить самих корреспондентов не в лучшем свете…

В 1960–1970-е годы были написаны первые воспоминания о Платонове его современников. В предисловии к первому изданию книги воспоминаний о Платонове Е. Шубина заметила, что Платонов оказался “трудным объектом для мемуаристов”, и зачастую воспоминания современников “оставляют ощущение тщетной попытки понимания, которую не спасают ни длинные истории знакомства, ни усиленное педалирование особой близости с мастером, ни попутно творимые легенды”[73]. Сегодня, когда мы значительно больше знаем о Платонове и советской литературной эпохе, фигура писателя предстает не в окружении преданных ему литературных друзей, а скорее тотально одинокой в современной ему литературной среде. Можно сказать даже больше: у Платонова не было своей литературной среды. Такого одиночества в литературе, пожалуй, никто в ХХ веке не пережил. Об этом свидетельствуют и его письма.

Примечательно, что лишь у немногих вспоминавших о Платонове в архивах оказались его дружеские письма и записки. Не оставили воспоминаний или же написали самые скупые именно те из его современников, кто состоял с Платоновым в переписке и сохранил его письма. Таковы, к примеру, воспоминания поэта Виктора Бокова, передавшего в Рукописный отдел Пушкинского Дома письма Платонова, полученные им в ГУЛАГе. Судя по большому количеству доверительных писем Бокова к Платонову, представляющих блистательные “стихотворения в прозе” о рассказах “Такыр”, “Река Потудань”, “Семья Иванова” и их авторе, писем Платонова к Бокову было значительно больше. Довоенные записки и письма, скорее всего, исчезли при аресте Бокова в 1943 году, а некоторые письма в ГУЛАГ попросту не сохранились.

Остаются неизвестными письма Платонова Виктору Некрасову. Платонов одним из первых отметил “драгоценное значение” книги Некрасова “В окопах Сталинграда”: в изображении “сталинградского побоища” автор повести “приближается к истине действительности, и слова ее проверены человеческим сердцем, пережившим войну” (рецензия 1947 года). Из сохранившегося ответного письма Некрасова Платонову от 12 декабря 1949 года можно узнать, что отношения между писателями были дружескими, что в присланном письме, “писанном рукой М. А.”, Платонов предлагал Некрасову обсудить план совместной работы[74]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Воронежский период творчества / Публикация Е. Антоновой // Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 11.

2

Ласунский О. Житель родного города. Воронеж, 1999. С. 95.

3

Там же. С. 96–97, 102–103.

4

Свидетельство о браке № 298 от 23 мая 1943 года хранится в фонде Платонова ОР ИМЛИ (Ф. 629. Оп. 4. Ед. хр. 92).

5

РГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 20.

6

Ходасевич В. О чтении Пушкина (к 125-летию со дня рождения) (1924) // Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 118–119.

7

Ходасевич В. Колеблемый треножник (1921) // Там же. С. 82.

8

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.

9

Переверзев В. Социальный генезис обломовщины // Печать и революция. 1925. № 2. С. 61.

10

Лелевич Г. Марксистское литературоведение и биография // Звезда. 1926. № 3. С. 185–186.

11

Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М., 1987. С. 40, 42.

12

Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 203.

13

Дурылин С. В своем углу. М., 2006. С. 252–254.

14

Модзалевский Б. Предисловие // Пушкин. Письма / Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Т. 1: 1815–1825. Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. М.; Л., 1926. С. III–XLII.

15

РГАЛИ. Ф. 1890. Оп. 3. Ед. хр. 76. Л. 65–66.

16

Вопросы поэтики. Непериодическая серия, издаваемая отделом словесных искусств. Вып. VIII. Русская проза. Сборник статей / Под редакцией Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926. С. 74–101.

17

Томашевский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4. С. 6–9.

18

Шкловский В. “Еще ничего не кончилось…”. Литературные мемуары / Предисловие А. Галушкина. Комментарии А. Галушкина, В. Нехотина. М., 2002. С. 271.

19

Калинин И. История как остранение приема (метафикция В. Б. Шкловского и антиутопия Е. И. Замятина) // Русская теория. 1920–1930-е годы. М., 2004. С. 195.

20

Там же.

21

Шкловский В. Указ. соч. С. 328–329.

22

Тынянов Ю. Литературный факт. М., 1993. С. 267.

23

Субботин С. Борис Эйхенбаум о Сергее Есенине в 1926–1927 годах // Revue des Eˋtudes slaves. LXVII/1. Paris, 1995. С. 124–125.

24

См.: Рассказы А. Платонова для крестьянского радио 1928–1930 гг. / Публикация Е. Антоновой // “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М., 2003. С. 695–696.

25

Запись Платонова на подаренной Шкловским книге; см. с. 264 наст. издания.

26

Эйхенбаум Б. Молодой Толстой (1922) // Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987. С. 35.

27

Эйхенбаум Б. О литературе. С. 36–37, 43–44.

28

Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VI. М.; Л., 1950. С. 182. Далее цитируется по данному изданию с указанием тома и страницы в круглых скобках в тексте статьи.

29

ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 5. Ед. хр. 286.

30

См.: Роженцева Е. Лирический сюжет в прозе Платонова 1927 г. // “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 492–502.

31

Волга. 1975. № 9. С. 160–178. Публикация и вставные главки М. А. Платоновой. Комментарии В. Васильева.

32

Волга. 1975. № 9. С. 160.

33

ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 6. Ед. хр. 143.

34

ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 6. Ед. хр. 142.

35

Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 36.

36

См. об этом в письме жене 1928 года, с. 255 наст. издания.

37

См.: “Б. А. Пильняк «Че-Че-О» не писал. Написан он мною единолично. Б. Пильняк лишь перемонтировал и выправил очерк по моей рукописи” (“Против халтурных судей (Ответ В. Стрельниковой)”, 1929). Автограф очерка “Че-Че-О” хранится в фонде А. Платонова ОР ИМЛИ (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 92).

38

Андрей Платонов в документах ОГПУ – НКВД – НКГБ. 1930–1945 / Публикация В. Гончарова и В. Нехотина // “Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 850.

39

Там же.

40

Д. Бедный жил в Кремле (до 1933 года), в поездках по СССР ему предоставлялся собственный “протекционный вагон”, его стихотворные фельетоны без задержки печатались в “Правде” и “Известиях” практически каждую неделю (см.: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956. Документы. М., 2005. С. 103, 107, 109).

41

См.: Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М., 1999. С. 131.

42

Там же. С. 132–133.

43

Там же. С. 134–137; в сокращении: Сталин И. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 23–24.

44

Там же. С. 401.

45

См.: Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 кн. Кн. 1 / Отв. ред. Н. Н. Покровский. М., 2005. С. 23–24, 300.

46

Архив РАН. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 206.

47

Андрей Платонов: мир творчества. М., 1994. С. 154–155.

48

ОР ИМЛИ. Ф. 40. Ед. хр. 37. Л. 6, 11.

49

Архив РАН. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 304. Л. 1.

50

Там же. Л. 8.

51

За коммунистическое просвещение. 1931. 20 мая. С. 2.

52

За генеральную линию партии. На пленуме ВОАПП // Там же. 28 мая. С. 4.

53

РГАЛИ. Ф. 1698. Оп. 1. Ед. хр. 1055. Л. 1–2; Андрей Платонов: воспоминания современников: материалы к биографии. М., 1994. С. 286–287.

54

См.: Александр Фадеев. Письма и документы / Составление и комментарии Н. И. Дикушиной. М., 2001. С. 134–137, 249, 261–267.

55

Чуковский К. Дневник (1930–1969). М., 1995. С. 177.

56

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 1045. Л. 35. А. Т. Константинов – председатель Литфонда СССР, Варвара Петровна – зав. секретариатом ССП В. П. Зеленская.

57

ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 4. Ед. хр. 20. Л. 2.

58

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 181. Л. 2–6.

59

Александр Фадеев. Письма и документы. С. 51.

60

РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2136. Л. 31.

61

Там же. Ед. хр. 2137. Л. 20 об.

62

Там же. Ед. хр. 2151. Л. 7 об.

63

Там же. Ед. хр. 2152. Л. 24 об.

64

Там же. Л. 28.

65

Цит. по: Громова Н. Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы. М., 2009. С. 311.

66

Лихачев Д. С. Закономерности и антизакономерности в литературе // Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. Т. 1. М., 1997. С. 14.

67

Платонов А. Предисловие [1934–1935] // РГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 1.

68

Подробно см.: Автограф ответа Платонова критику В. Стрельниковой. К вопросу об атрибуции статьи “Против халтурных судей” / Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста, вступ. статья и примечания Н. Корниенко // “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М., 2003. С. 719–726.

69

Литературный институт имени Горького (ныне – Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН) был создан при жизни писателя, и уже в декабре 1934 года в нем был образован Кабинет по изучению творчества классика; началось собирание рукописей и писем писателя. После смерти Горького на основании специального постановления ЦИК СССР от 14 февраля 1937 года при институте был образован Архив А. М. Горького (см.: Курилов А. С. Из истории института: А. М. Горький и ИМЛИ; первые положения об институте и планы научной работы // Литературоведческий журнал. 2012. № 31. С. 79–86). В 1937 году Платонов, как и другие его современники, состоявшие в переписке с Горьким, получил три официальных письма из Архива А. М. Горького с убедительной просьбой передать в формирующийся архив имеющиеся у него автографы писем писателя. Государственными институтами (издательствами, альманахами, Союзом писателей) инициируются воспоминания о Горьком (см. письмо ответственного редактора Госиздата, редактора альманаха “Год ХХ” Н. Накорякова к Платонову от 28 февраля 1937 года с предложением принять участие “в любой форме” в посвященном памяти Горького издании, в которое планировалось включить воспоминания, неопубликованную переписку и другие материалы (РГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 20). Платонов также участвовал в этом проекте и написал небольшое эссе “Первое свидание с А. М. Горьким”.

70

Ласунский О. Указ. соч. С. 22.

71

Шошин В. А. Из писем к Андрею Платонову (По материалам Рукописного отдела Пушкинского Дома) // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы: библиография. СПб., 1995. С. 165–166.

72

Красная газета. Веч. вып. 1926. 10 апреля. С. 4; 13 апреля. С. 4.

73

Шубина Е. “Я помню их, ты запомни меня…” // Андрей Платонов: воспоминания современников: материалы к биографии. С. 6.

74

РО ИРЛИ. Ф. 780. Ед. хр. 58; в сокращении: Шошин В. А. Из писем к Андрею Платонову. С. 190.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов