Полная версия

Полная версияДиалоги

4

Харонд – см. т. 1, прим. 55 к диалогу «Протагор». Солон – см. вводные замечания (стр. 661) и прим. 11 к диалогу «Тимей», а также т. 1, прим. 55 к диалогу «Протагор».

5

Фалес – см. т. 1, прим. 2 к диалогу «Гиппий больший». Анахарсис – легендарный скиф, прославившийся во время путешествия в Грецию своей мудростью и под влиянием Солона посвятивший себя философии. О нем сообщает Геродот (Геродот, IV 76).

6

Пифагор (VI в. до н. э.) из г. Регия (Юж. Италия) – древнегреческий философ, с именем которого связано много легендарных мотивов. После многочисленных путешествий на Восток поселился на юге Италии, в Кротоне, где основал школу, в которой особое внимание уделялось математическим наукам и аскетическим упражнениям.

7

Схолиаст к данному месту сообщает, что Креофил с острова Хиос был женат на дочери Гомера, получил от последнего в дар «Илиаду» и принял поэта в свой дом. Страбон (XIV I, 18) говорит, что самосец Креофил, оказав Гомеру гостеприимство, получил от него поэму «Взятие Эхалии» с разрешением считать ее своею. Судя же по эпиграмме Каллимаха, приводимой Страбоном,; эта поэма принадлежала самому Креофилу, которого даже считали учителем Гомера. Павсаний упоминает Креофила как автора «Гераклеи» (IV 2, 2).

Имя Креофил означает, возможно, «порождение мяса» или «из рода [породы] мяса» (creas – «мясо», phyle – «род»).

8

Протагор – см. т. 1, вводные замечания к диалогу «Протагор», стр. 543.

Продик – см. т. 1, прим. 13 к «Апологии Сократа». Ср. «Протагор», 318а, где Протагор неумеренно восхваляет пользу, которую он приносит ученикам.

Комментатор Aст со ссылкой на Эразма Роттердамского объясняет приведенную здесь пословицу от греческого обычая носить детей в корзине на голове. Выражение это встречается у Фемистия (Orat. XXI р. 254а) и Диона Хризостома (IX р. 141а).

9

Гесиод – см. т. 1, прим. 52а к «Апологии Сократа».

10

Поэт, по мнению Сократа и Платона, стоит, как и живописец, слишком далеко от образца, которому подражает, являясь подражателем третьей степени, в то время как музыкант-флейтист знает о пользе своего искусства, т.e. он гораздо ближе к истинному пониманию образца, чем поэт-подражатель.

11

Здесь имеется в виду закон перспективы.

12

В «Законах» Платон пишет о том, что «поэты стали сравнивать философов с собаками-пустолайками», когда эти последние пытались доказать стройность всех небесных явлений, основанных на действии разума (XII 967b-с). В речи Сократа на суде тоже приводится пример аристофановской критики софистов, Сократа, Анаксагора. См. т. 1, прим. 9 к «Апологии Сократа».

13

По поводу «лающей собаки» ср. прим. 12.

14

Ср. «Федон» (107с), где Платон соотносит краткость «нынешнего времени, которое мы называем своей жизнью», со «всеми временами», т.e. вечностью.

15

Здесь повторяется третий аргумент о бессмертии души, данный в «Федоне» (78b-81а) при установлении самотождества идеи души.

16

Морское божество Главк, согласно мифам, был некогда рыбаком, а затем, отведав волшебной травы, получил бессмертие и бросился в море, где Океан и Тефия сделали его богом.

17

По Платону, душа, отягченная злом, теряет свои крылья и получает земное тело («Федр», 246с-e). В «Федоне» такая душа так же отличается от справедливой души, как истинные небо и занебесная Земля от нашей Земли (109b-111с).

18

О перстне Гига см. выше, кн. II, прим. 3. О шлеме Аида см. т. 1, прим. 46 к диалогу «Горгий» (стр. 567).

19

Буквально в тексте стоит «повесив уши»: плохой бегун метафорически понимается как лошадь или собака, опускающие уши от усталости.

20

Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя (Гомер. Од. IX—XII) длился в течение трех дней.

Имя памфилийца Эра трактуется различно. В лексиконе Суды (v. кr) это «собственное еврейское имя». В Евангелии от Луки (3, 28) Эр – предок Иосифа-плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2-4, St-Frucht).

21

О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.).

22

Две расселины, или два «устья» (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31).

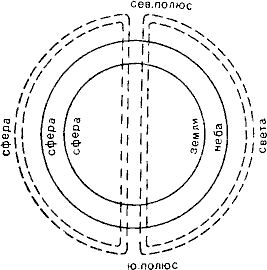

Рис. 1

23

Ср. судьбу грешников в аду Данте («Божественная комедия»), где черти бросают их вилами в кипящую смолу («Ад», п. 21-22).

24

Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1).

25

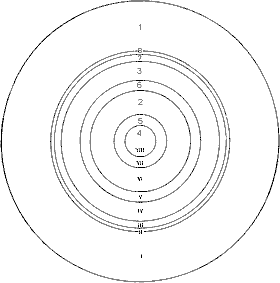

Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причем ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или «пятка») устроен наподобие полушария или усеченного конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями.

Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определенную пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные, – самая большая и является небом неподвижных звезд (см. также прим. 48 к диалогу «Тимей» и рис. 1).

Рис. 2.

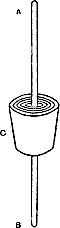

Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ – ось веретена; С – вал

26

Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звезд самая пестрая, так как передается всеми оттенками составляющих ее светил, седьмая сфера – солнечная – самая яркая, восьмая – Луна и Земля – сияет отраженным светом Солнца; вторая – Сатурн – и пятая – Меркурий – золотисто-желтоваты; третья – Юпитер – раскалена до белизны, четвертая – Марс – пылает красным цветом; шестая – Венера – яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу «Тимей», где даются объяснения цветовой значимости планет.

27

О вращении небесных сфер см. «Тимей», 38b-с.

28

Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более что на каждой сфере сидит сирена и поет в определенной тональности. См. также «Тимей», прим. 48.

29

О Необходимости – Ананке – и ее ипостасях, а также о трех Мойрах см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис – «дающая жребий» (lagchano – «получать по жребию»); Клото – «пряха», «прядущая нить человеческого жребия» (clotho – «прясть»); Атропос – «неизменная», «неколебимая» (букв.: «та, которая не поворачивает назад»). Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядет его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно Клото – настоящее – ведает внешним кругом неподвижных звезд; Атропос – будущее – ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения.

Рис. 2а.

Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские – соотношение их поверхностей

30

Здесь речь идет о гении («демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2, 187—189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне рождения» и борьбе в человек двух демонов – доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. «Федон» (107d) – о гении, или «демоне», достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А. Ф. Лосев. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55—60.

31

Орфей – см. выше, прим. 16 к кн. II.

32

Фамира – см. т. 1, прим. 11 к диалогу «Ион».

33

После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу, сыну Теламона, а «хитроумному» Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла «Аякс-биченосец».

34

Агамемнон – см. т. 1, прим. 20 к диалогу «Кратил».

35

Аталанта. – дочь Иаситна и Климены – дева-охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря.

36

Эпей – см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион».

37

Ферсит – см. т. 1, прим. 89 к диалогу «Горгий».

38

Одиссей – см. т. 1, прим. 54 к «Апологии Сократа».

39

Лета – река забвения в царстве мертвых, испив которую души умерших забывали свою земную жизнь. О «долине Леты» упоминает Аристофан (Ran. 186).

40

Река Амелет – т.e. «уносящая заботы», «беззаботная». Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших «у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение», т.e. Лета п Амелет здесь отождествляются, так как забвение дает полное отсутствие заботы.

В этих образах Леты и реки Амелет есть отзвуки преданий о воде Мнемосины, т.e. памяти, с одной стороны, и Леты, т. e. забвения, с другой. Павсаний пишет о прорицалище Трофония в Лебадее, где паломник пьет сначала воду из источника Леты, чтоб забыть о заботах и волнениях, а затем из источника памяти, чтобы запомнить все, что он видел в пещере Трофония (IX 39, 8). О реках Аида см. «Федон», 113а-d.

41

История загробного существования души, ее странствий и перевоплощений подробно освещена с учетом других сочинений Платона в т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий».

42

Сократ призывает своих собеседников стремиться вверх, т.e. восходить к высшему благу (см. также т. 2, «Федр», 256b-257а и прим. 40, 41 к тому же диалогу).

27. Тимей

Диалог «Тимей», написанный Платоном в конце жизни, внешне как будто бы разрабатывает извечную тему греческих досократиков – περΐ φύσεως («о природе») с их учением о происхождении мировых стихий и свойствах материи. Однако проблематика Платона значительно отличается от принципов досократовской философии, так как результатом мощной творческой деятельности некоего одного божественного мастера является не только неодушевленная материя природы, но и материя одухотворенная, а именно человек. Если же принять во внимание замысел Платона – связать воедино его капитальный диалог «Государство» с «Тимеем» и «Критием» (Тимей 17с, 27ab), то роль человека в этой трилогии еще значительнее. Человек задуман Платоном не только сопричастным материальной природе, но – и это особенно важно – он выступает как общественная личность, мыслящая полисными категориями.

Относительно времени и места действия «Тимея» см. вводные замечания к «Государству», с. 565. Только два дня назад в городе еще праздновали Бендидии (Государство I 354а), а теперь приносят жертвы Афине (Тимей 26а). Возможно, здесь имеется в виду праздник Афины Плинтерии (праздник омовения статуи Паллады Городской), сопутствующий Бендидиям в месяце Таргелионе (май – июнь). Таким образом, Сократ уже два дня подряд находился в обществе Крития, Тимея и Гермократа. Четвертый из гостей отсутствует: он болен.

Действующие лица диалога – люди известные и почтенные. Двое из них – Тимей и Гермократ – приехали в Афины по делам. Тимей из Локр Эпизефирийских в Италии (род. ок. 490 г.), – знаменитый пифагореец, философ и общественный деятель, современник Эмпедокла, Зенона Элейского, Анаксагора и Филолая. Гермократ, сын Гермона, – сицилиец, государственный человек и полководец, фактический правитель Сиракуз в годы Пелопоннесской войны и вдохновитель победы над афинскими морскими силами в сицилийской кампании 415 г., так драматично описанной историком Фукидидом (VII 70-87). Именно Гермократа Фукидид назвал человеком, «никому не уступавшим в сообразительности, сильным военным опытом и славным мужеством» (VI 72). Оба гостя приехали, видимо, в момент мирного затишья, возможно в период Никиева мира (421 г.). Значит, диалог Платона предполагает встречу друзей Сократа со своими собеседниками в месяце Таргелионе 421 г.

Что касается самого хозяина дома, Крития, то существуют разные мнения по поводу его личности. Традиция отождествляет его с дядей Платона – Критием, сыном Каллесхра, одним из Тридцати тиранов (см.: т. 1, Менексен, прим. 37). Начиная с 20-х годов XX в. непререкаемость этой традиции, в которой не сомневался даже всегда остро критичный Виламовиц (см.: Wilamowitz-Moellendorf U. ν. Platon. I. Berlin, 1920. 2 Aufl. S. 591), была нарушена. Начиная с Дж. Бёрнета (Burnet I. Greek Philosophy. I. Thaies to Plato. London, 1924), Тэйлора (Taylor А. Е. Timaeus. Oxford, 1928) и Фридлендера (Friedlander Р. Platon. Eidos, Paideia, Dialogos. Berlin, 1928), утвердившееся мнение было поколеблено, и в Критии «Тимея» стали видеть внучатого племянника Солона, т. е. деда упомянутого выше Крития.

У Платона действительно можно найти некоторые сведения, приведшие текст к пересмотру традиционного мнения. Так, Критий, участник «Тимея», вспоминает свои детские годы, когда ему было 10 лет и когда стихотворения Солона были новостью (21b), причем эти воспоминания для него – далекая старина (26b). Но Критий-младший погиб в 403 г. пятидесятилетним мужчиной, так что он никак не мог быть десятилетним ребенком в эпоху Солона, который жил около 640/635 – 561/560 гг. Таким образом, по мнению многих современных ученых, здесь перед нами Критий-старший, сохранивший в своей памяти свежесть воспоминаний раннего детства.

Под четвертым гостем, не явившимся из-за болезни, многие подразумевали самого Платона (см. 17а; ср. Федон 59b, где Платон из-за болезни не присутствует при смерти Сократа). Однако Платон, родившийся в 427 г., вряд ли мог быть собеседником в ученой беседе, происходившей в конце 20-х годов V в., так что вопрос этот до сих пор остается открытым.

Диалог, начавшийся довольно оживленно и занимательно, особенно благодаря рассказу об Атлантиде Крития, набросавшего контуры темы своего будущего выступления (диалог «Критий»), переходит вскоре (29а) в монолог пифагорейца Тимея, ни разу до самого конца не прерываемый собеседниками. По стилю размышления, как бы разговора философа с самим собой, «Тимей» относится к поздним диалогам Платона, где живой драматизм повествования и динамика мысли сменяются неторопливым, но неуклонным развертыванием глубин космического или общественного бытия.

Для настоящего издания текст заново сверен И. И. Маханьковым.

1

Сократ напоминает о разделении общества на сословия в идеальном государстве, о чем шла речь в беседе, состоявшейся два дня назад (Государство II 369а – 374е).

2

Ср.: Государство II 375с, 376с.

3

О воспитании в идеальном обществе см.: Государство II 376е – 379а, о мусическом воспитании – III 398с – 403с. См. также: Критон, прим. 13.

4

См.: Государство III 415d – 417b.

5

См. там же, V 451с – 457е.

6

См. там же, V 457d – 461а.

7

О браке по жребию см. там же, V 460а.

8

См. там же, III 415bc, V 460cd.

9

См.: Апология Сократа, прим. 9; Феаг, прим. 4.

10

Локры Италийские славились своим законодательством, установленным Залевком, учеником Пифагора (см.: Законы I 638а), в VII в. Залевк и Харонд, согласно Диодору (XII, 11-19 // Diodori bibliotheca historica / Ed. Vogel – Fischer. Vol. I. Lipsiae, 1893), считались идеальными законодателями в городах Сицилии и Юж. Италии. В италийских городах пифагорейского союза законодателями и политиками часто были философы, например Пифагор, Филолай, Архит, и их ученики. Тимей тоже, как известно, занимал высокую государственную должность.

11

О семи мудрецах и Солоне см.: Гиппий больший, прим. 2.

12

Аристотель в «Риторике» (I 15, 1375b 32-34) пишет об элегиях Солона, обращенных к Критию. Полулегендарная-полуисторическая родословная Крития и Платона (по схолиям к «Тимею», Диогену Лаэрцию, Плутарху и Проклу) может быть представлена следующим образом: родоначальником являлся морской бог Посейдон, отец фессалийца Нелея, правнуком которого считался последний афинский царь Кодр. Солон и Дропид были потомками Кодра, а Критий-старший – сыном Дропида; Критий-младший был внуком Дропида, а Платон – его правнуком. См. также: Хармид, прим. 16.

13

Имеется в виду Афина.

14

Если следовать исторической хронологии, то 90-летний Критий рассказывал это предание своему 10-летнему внуку, тоже Критию, приблизительно около 505—510 гг.

15

Третий день праздника Апатурий (27-29-го числа месяца Пианепсиона – октябрь – ноябрь) назывался Куреотис, так как мальчики и девочки (κούροι и κόραι) в этот день принимались в члены отцовской фратрии; может быть, однако, и потому, что мальчики в этот день приносили в жертву богам прядь своих волос (κουρά – стрижка). Этимология слова «апатурий» неясна. Возможно, оно означает «совместный, общий праздник отцов фратрии» (όμος – общий, πατήρ – отец).

16

Фратрия – совокупность нескольких родов. Несколько фратрий составляли филу.

17

О путешествии Солона в Египет и философских беседах со жрецами из Гелиополя и Санса сообщает Плутарх (Солон XXVI). Смуты, упоминаемые здесь, видимо, начались после отъезда Солона из Афин в 571 г., когда его младший родственник Писистрат пытался установить тиранию, и длились несколько лет.

18

Город Саис, славившийся своими мудрецами, назван по имени первого царя – Саиса из племени финикийцев; ном – область. Амасис из рода простых саисских граждан был провозглашен царем мятежниками, убившими с его согласия законного правителя, внука Псамметиха Априю. Амасис и Априя похоронены в Саисском храме (Геродот II 161—163, 169). О царствовании Амасиса как времени изобилия, роскоши и строительства богатейших храмов см.: Геродот II 172—182.

19

Саисский храм Афины, или богини Нейт, славился гробницей божества, которое Геродот, как он пишет, назвать по имени считает грехом (II 170). Цицерон перечисляет пять Минерв, т. е. Афин, и среди них ту, которую египтяне почитают в Саисе, родом с Нила (0 природе богов III 23, 59). Плутарх (De Iside et Osiride 9) пишет о Саисском храме Афины, «которую называют Изидой» и статуя которой имеет надпись: «Я есмь все бывшее, сущее и будущее, и никто из смертных еще не снял моего покрывала». Саисской богине посвящено знаменитое стихотворение Шиллера «Саисское изваяние под покрывалом». Некий юноша – искатель истины, сорвав покров со статуи богини, пал наземь полумертвым:

О том, что видел он и что узнал,Он не поведал никому. НавекиОн разучился радоваться жизни,Терзаемый какой-то тайной мукой,Сошел он скоро в раннюю могилу.Шиллер Ф. (Собр. соч. М., 1955. Т. 1. С. 196 сл.)

Египтяне считали себя родственниками греков, так как, согласно мифам, потомки Зевса и Ио были братья Египет и Данай, сыновья и дочери которых насильственно должны были вступить в брак (Эсхил. Прометей прикованный 846—869). См. также: Менексен, прим. 45.

20

Фороней, согласно мифам, сын аргосского царя Инаха и океаниды Мелии (Аполлодор II 1, 1); по мнению Павсания (II 15, 6), он «первый соединил людей в общество, а до тех пор они жили разобщенно, каждый сам по себе. И то место, где они впервые собрались,

было названо городом Форониконом». Правда, страна Форонея затем была, согласно Павсанию (II 16, 1), названа уже по имени его внука Аргоса. Ниоба – здесь дочь Форонея от нимфы Теледики (Аполлодор II 1, 1) и первая смертная супруга Зевса, родившая от него сыновей Аргоса и Пеласга (там же II 1, 2 = Α fr. 25 FGH; см. также: Государство II, прим. 35), Девкалион, сын Прометея и Климены, и его жена Пирра были единственной парой людей, спасшейся от потопа, посланного Зевсом на преступный человеческий род (Овидий. Метаморфозы I 246—380). Из камней, брошенных Девкалионом и Пиррой, на земле вновь появились люди (там же, 381—415). Девкалион и Пирра являются родоначальниками нового поколения людей – эллинов, названных так по имени их сына Эллина и сменивших более древних потомков Форонея и его внука Пеласга – пеласгов. Фукидид, указывая на разобщенность греков до Троянской войны, справедливо замечает (I 2, 3), что «Эллада во всей совокупности и не носила еще этого имени», что «такого обозначения ее вовсе и не существовало раньше Эллина, сына Девкалиона, но что название ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги».

Идея смены поколений и племен Древней Греции мифологически нашла свое отражение в мифах о потопе, трижды опустошавшем страну. Согласно схолиасту, первый потоп произошел при аттическом царе Огиге, второй – при Девкалионе и третий – при царе Дардане. Мифам о потопе с особой разработкой истории Девкалиона посвящена книга: Usener H. Die Sintfluthsagen. Bonn, 1899. Древность пеласгов как догреческого этнического субстрата засвидетельствована современной наукой, хотя иногда их влияние чрезмерно преувеличивается (см., например, Windekens V. Le Pelasgique. Louvain, 1952, а также этимологические исследования А. Карнуа (Carnoy)).

21

Плутарх сообщает (Солон XXVI), что Солон беседовал в Гелиополе с Псенофисом, а в Саисе – с Сонхисом – «самыми учеными жрецами».

22

Историю Фаэтона, сына Гелиоса и Климены, см. в «Метаморфозах» Овидия (II 1-328). Прагматическое толкование этого мифа египетским жрецом (см. ниже, 22de) несколько напоминает ранних античных логографов (Гекатей, Эфор) и как бы предваряет собой широко распространенный в поздней античности так называемый евгемеризм (например, у историка Диодора Сицилийского, I в.), получивший свое название от историка Евгемера, возведшего в принцип истолкование мифов как чисто исторических фактов.

23

Принято улучшение текста Дж. Кука Уилсона (J. Cook Wilson). О неизбежности мировых катастроф и гибели в связи с этим культурных традиций, ремесел и наук (22с) Платон пишет также в «Законах» (III 676а – 678b).