Полная версия:

22 улыбки Бога. Или каббала любви

Тогда я для себя понял, что если о тебе никто не знает – и не говорит – значит тебя нет! «Все начинается с опыта» – утверждал Леонардо да Винчи, мой опыт публичности доказывал, что мне многому предстояло научиться: во всяком случае не сожалеть о том, что уже не приносит счастье. Чтобы обладать красотой, нужно иметь немалое мужество и силу. Нельзя насильно удержать то, что больше тебя по природе. Целью творения является любовь, а эта субстанция более неуловимая, чем философский камень алхимиков: в результате поисков ты находишь все что угодно, только не то, что искал.

Гимель

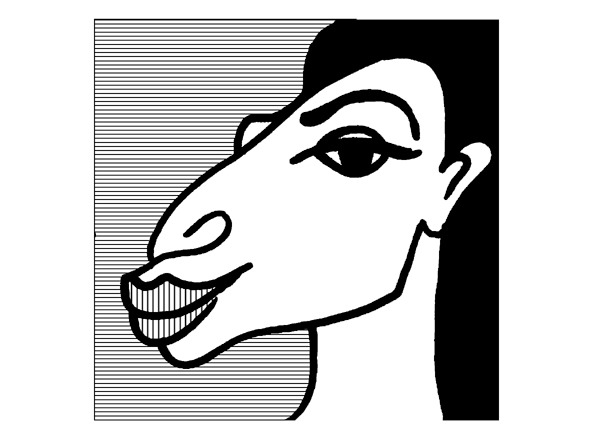

Третья буква алфавита. Ее связывают почему-то со словом «верблюд», словно намекая на то, что мудрость Корана сомнительна, если его пророк учит лишь тому, что слово, сказанное к месту, стоит верблюда. Но как не велик верблюд пророка, но и его ставят на колени.

У нее было породистое верблюжье лицо древней как мир расы, вытянутое и узкое с крупными губами и скошенным лбом, а глаза черным миндалем слегка раскосо сидели под изысканным изгибом многозначительных бровей. Глядя на нее, ты тут же понимал, что красота – это чуть больше, чем нужно. Ее звали Яффа, что значит «Красивая»: наверное, слишком банально для уха еврея-филолога, но для меня исключительно экзотично.

Я встретил ее в Кабуле, она работала медсестрой при части. Мне, солдату срочной службы, прикомандированному к штабу 40-й армии, это казалось дурным сном: казарма, убогий азиатский городок на самом краю мира, рискованная близость войны, самодурство и тупость офицеров, – а всего лишь полугодом ранее я был студентом в Москве, сдавал экзамены. Все поменялось в одночасье, когда всех в стране первокурсников призвали в армию.

Страна, не помнящая своих героев, объявила крестовый поход всему свободному миру, мобилизовав для этого мое «поколение дворников и сторожей», поэтому все, кто не сумел вовремя «откосить», оказались в солдатских сапогах. Здесь все было пропитано солнцем, но не добрым и ласковым, как на Родине, а жестоким и безжалостным, испепелившим эту землю до состояния белой пыли: и я был тоже пылинкой, засунутой в песочные часы войны между землей и небом. Единственное, что меня спасало – это то, что я здесь служил художником при начальнике политотдела и должен был оформлять ленинские комнаты, красные уголки и рисовать плакаты.

На пересыльных пунктах нас как бесправных скотов отбирали из общего стада призывников, рассортировывая по мере нашей товарной ценности в разные части по стране, в зависимости от воли того, кто тебя выбирал. Мне и повезло и не повезло одновременно: меня откомандировали в штаб, но я попал в Афганистан, – поддерживать высокий моральный дух воинов-интернационалистов.

Я никогда не любил военных, с детства, хотя мой дед по матери и был особистом в отставке, прошедшим Вторую мировую и комиссованным под чистую после того, как участвовал в учениях с применением настоящей атомной бомбы и получил изрядную долю радиации.

Теперь я был одним из них, – местное население нас всех звало «шурави», – хотя мы представляли собой разноплеменной сброд в солдатской форме. К нам всем относились так, как если бы в одинаковые консервные банки распихали совершенно разную начинку и начали думать, что это один продукт под общим названием «новая общность – советский народ». По мысли нашего начальства форма должна была нас всех уровнять. Но здесь, на передовой, каждый был самим собой (многие от этого страдали) и это было болезненно – узнать, кто ты такой на самом деле.

Штаб армии располагался в бывшем дворце Амина Тадж-Бек, грозно возвышавшемся над Кабулом. В этом было что-то символичное: одну диктатуру заменили на другую, – следы от былого штурма так до конца и не исчезли под слоем поспешного ремонта.

Моим непосредственным начальником был младший сержант Никита Ушлый, которому предстояло через полгода демобилизоваться: он был из Свердловска, архитектор по образованию, попал в армию из-за драки со старостой своей группы, которому спьяну проломил голову; его сослали сюда, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Я помогал ему выполнять его дембельский аккорд – так называлось оформление Дома офицеров – а он обучал меня премудростям армейского оформительского искусства.

Когда я увидел ее впервые, меня поразили ее ноги и я отчетливо так подумал про себя, что «ноги женщины – ее душа. Нет, не ноги, конечно, а ее туфли: то, что и как она носит, – они говорят даже больше о ее характере, чем макияж». На ее лице не было ни единого следа косметики, а умопомрачительные ножки были буквально облачены в узкие лодочки черных лаковых туфель на каблуках-шпильках. И вся она в белом, в ослепительно-белом под Кабульским солнцем, худенькая и стройная: уже не девушка, а мечта… чуть не сказал поэта…

Но именно так я и сказал Ушлому – «мечта поэта», чем очень его развеселил, – а он в ответ: «Это же жена Мельника», – я и взаправду поверил, что муж ее настоящий мельник и представил, что он тоже, наверное, весь белый, весь в муке. Оказалось, что это такая фамилия – Мельник, а вскоре я увидел и ее мужа собственной персоной, начальника Дома офицеров, всего такого круглого, упругого и ладного, словно хлебный каравай.

Он занимался организацией концертов артистов с Большой Земли, поэтому я запомнил его все время куда-то спешащим и вечно недовольным.

У меня в голове не укладывалось, как у столь ординарного человека может быть настолько непохожая на него жена. Впоследствии она мне рассказала, что вышла за него замуж сразу после окончания медучилища в Ивано-Франковске, где он тоже заведовал гарнизонным Домом офицеров. Быть женой офицера казалось ей чем-то возвышенно-романтичным, прямо-таки аристократически-белогвардейским.

Воспоминания мои тонут в белом свете, в котором выгорают дотла события моей армейской жизни. И вот уже нет ни унылых ночей в казарме и безнадежно-тусклого желтого света, ни ужасной жары и слепящего солнца, ни вездесущей пыли и скрипа песка под ногами, ни увольнительных в город и пестрой суеты восточного базара, – память обглодала минувшее до белизны чистого листа, на котором воображение заново воссоздает картинку моих отношений с Яффой, когда она позволяла овладевать ее красотой и исповедоваться ей в моей любви. Ее лицо, слегка тронутое румянцем сладострастия, словно купалось в сиянии дня, когда я ласкал ее прямо на столе в ее кабинете, в котором мы уединялись в послеобеденные часы.

Из нее буквально сочилось счастье, словно вода сквозь ткань, а загадочная улыбка порхала по лицу солнечным зайчиком, заставляя его буквально светиться неземной красотой предосуществленной ангелической плоти, лишь на время, на краткий миг любовной неги проступавшей наружу и сиявшей всей силой своего губительного очарования. Целуя, я буквально пил нектар любви с ее языка, призывно щекотавшего мое нёбо, ощущая биение всего ее тела в моих объятиях, как трепет крыльев бабочки: живое и нетерпеливое, но такое хрупкое, что любое неловкое движение неизбежно было бы губительным для него, – а вместе с тем прощавшее мне с удивительной благодарностью всю грубость моих по-медвежьи неуклюжих ласок озверевшего от одиночества человека.

В эти минуты, одни из лучших в жизни, о которых ты никому не можешь рассказать, просто потому, что не знаешь как, мы чувствовали, что именно ради этих мгновений и стоит жить и не нужны никакие земные блага, лишь бы еще и еще испытать слияние наших тел в одно целое, выгрызая друг из друга свое потерянное еще в Эдемском саду счастье. Белизна ее тела и чернота волос завораживали, словно две разные субстанции смешали причудливым образом, и теперь одно было продолжением другого: у каждого была своя собственная жизнь, – вуаль ее волос то прикрывала лицо и грудь, словно паранджа, то бесстыже их оголяла, а треугольник лобка или скрывался в прихотливых изгибах ног, или призывно выставлялся напоказ как нацистский Schwarzer Winkel, символизируя наше асоциальное поведение в военном концлагере Советского Рейха, доживавшего свое последнее позорное десятилетие.

Целуя ее между ног, я чувствовал себя изгоем, «чуждым элементом общества», от которого в любой момент могут избавиться, «как от бешеной собаки», лишь только правда о нас двоих выплывет наружу, а для меня это было еще и актом раскрепощения моей собственной свободы: тварь я дрожащая или право имею, – возможности преодолеть свое сексуальное табу.

Чтобы понимать всю «порочность» нашего поведения среди войны, несмотря на сам факт адюльтера офицерской жены и солдата, нужно представлять себе атмосферу оголтелого советского патриотизма: все мы были для нашего начальства лишь человеческим материалом, из которого лепили кому что нравится, – из одних получались герои, а из других негодяи. Всех объединяло единое чувство локтя и гордость за то, что мы здесь делали – воевали за нашу великую Родину. И никто не задумывался, что на самом деле мы творили военные преступления против афганского народа; что, оккупировав чужую страну, мы были не правы.

Если сейчас вы скажете такое ветерану той далекой войны, он немедленно ударит вас в лицо. А теперь представьте, что бы сделал любой из них, воинов-интернационалистов, с нами, решившими назло режиму «делать любовь вместо войны» тогда, в Кабуле? Но если честно, таковы были наши убеждения: не стоит забывать, что именно наше поколение было поколением «объявленных лжецов» и нас с детства приучали лгать просто так, без задней мысли или умысла – можно сказать без содержания – потому что так было легче жить, – просто мы были увлечены друг другом.

Периодически проходили обстрелы города, мы слышали многочисленные рассказы о том, как и за что убивали душманов, расстреливая целые кишлаки в качестве актов устрашения, но это было далеко и не с нами – мы были слишком заняты друг другом и охранением своей тайны, чтобы замечать несовершенство окружающей действительности. Но если действительность и не менялась, то незаметно менялись мы сами под всепроникающим Кабульским солнцем, словно персонажи Рэя Бредбери – мы становились все более «смуглыми и золотоглазыми». Что-то в нас росло и крепло, хотя и я и она относились к тому, что было между нами, как просто рискованному приключению ценою в жизнь.

На окружающих нас мы смотрели отстраненно, все они казались нам лишь уродливыми подобиями людей, стремящимися любой ценой выслужиться перед далекими кремлевскими кукловодами, манипулирующими ими словно бездушными марионетками, лишенными какой-либо собственной воли. Мы как будто прозрели и обнаружили, что вокруг одни лишь «живые» мертвецы, которые и двигаются, и говорят, но в действительности не живут, на все взирая равнодушными пустыми глазами, которые «ничего не продадут и ничего не купят», – в воздухе смердело как в покойницкой.

Поразительным контрастом к атмосфере всеудушающей лжи и чинопоклонства в гарнизоне была жизнь простых афганцев за его границами, которые вроде как игнорировали нас всех, шурави, наши ценности и даже нашу войну: они просто жили и радовались всему тому, что имели, даже если это были бездомные попрошайки на базаре, – они были живые, настоящие. Все сплошь смуглые и голубоглазые. В отличие от нее, как вольнонаемной, у меня не было никакой личной жизни за пределами Дома офицеров: все время в казарме было подчинено моему унижению как человека, – поэтому моя настоящая жизнь протекала с 9 утра до 6 вечера, пока я не возвращался к себе в часть. Там я был никто, раздавленный уставом, а здесь героем-любовником, а еще незаменимым ловким беспринципным пройдохой, пишущим лозунги на кумачовых полотнищах, рисующим партийных кумиров, которых глубоко презирал, и бесконечных солдат в компании с рабочими и колхозниками в окружении знамен и цитат из партийных постановлений.

Вся эта советская эстетика, с вездесущей фигурой Ленина, вызывала во мне такое отвращение, что все, что я изображал, невольно получалось каким-то уродливым, – с гипертрофированными фигурами и рублеными лицами, – но удивительным было то, что никто этого позора, кроме меня, не замечал: требовалось лишь добавлять побольше красного цвета и звезд с орденскими лентами, чтобы заслужить похвалу от самого высокого начальства. Единственный, кому не нравился весь этот ужас, была Яффа: и не потому, что разбиралась в искусстве, а потому что чувствовала всю фальшь того, что я делал, – собственно наше знакомство и началось с того, что она первая подошла ко мне, когда я работал, и прямо, без обиняков, спросила, не стыдно ли мне как художнику за то, что я делаю. А я в ответ предложил нарисовать ее портрет и она согласилась.

Когда она мне позировала, я ей признался в любви, сказав, что у нее самые красивые ноги в мире. Я так и сказал ей: «Ты мой Бог с женскими ногами», —

именно так, употребив слово «Бог» вместо слова «богиня». Так и начался наш роман длиною в год, пока она не забеременела.

Тут даже ее муж наконец-то догадался, что оказался рогоносцем. Когда она сообщила мне об этом, я растерялся, ведь теперь мне предстояло выйти из тени: комедия дель-арто стремительно перерастала в шекспировскую драму, – требовалось доказать, что я «право имею» не только ей, но и ему. Это у меня совершенно не получилось – наши силы были не равны.

Как только я явился к Мельнику и признался, что она ждет от меня ребенка, он объявил мне 15 суток ареста и отправил на гарнизонную губу, пообещав, что оттуда я прямиком попаду на передовую. До сих пор помню его хриплый фальцет: «Слышь, воин, теперь тебе никто не поможет. Искупишь свою вину передо мной кровью, на Родину вернешься в цинковом гробу», – губы у него тряслись, а сам он с трудом сдерживался, чтобы не кинуться на меня с кулаками. Этот жирный подхалим отечественных исполнителей, посвящавший весь свой досуг отовариванию их чеков Внешпосылторга в Кабульских лавках и магазинах, не мог поверить, что меня, простого солдата, предпочли ему.

Пока я сидел на гауптвахте в компании действительно настоящих героев – сплошь молодых парней из ВДВ, победивших свой страх перед смертью – Яффа боролась за меня и в конечном счете спасла ценой жизни нашего ребенка. Она согласилась сделать аборт при условии, что меня отправят обратно в СССР. Уж не знаю как, но Мельник добился моего перевода в штаб ТуркВО в Ташкенте, где я благополучно дослужил до дембеля и вернулся домой, но Яффу больше никогда не видел.

Я получил от нее письмо, в котором она мне прямо написала, какой ценой она спасла меня, свое признание закончив словами: «Не осуждай меня за то, что я сделала, ведь для настоящей любви нет невозможного, и если ценой жизни моего не родившегося ребенка можно было купить твою, то я не колеблясь предпочла тебя, потому что ты для меня дороже всего на свете. Я твой Бог с женскими ногами, никогда не забывай об этом. Прощай, мой друг. Если мы когда-нибудь еще и увидимся, то наверняка не узнаем друг друга, потому что это уже будем не мы: нельзя в одну реку войти дважды. Прощай, любовь моя, и помни – любовь не знает сострадания и горе тому, кто встанет у нее на пути».

Ее любовь была для меня и наградой и наказанием одновременно. Почему? Почему так устроена жизнь, что для того, чтобы жить дальше, нужно, чтобы кто-то обязательно умирал? Бог войны помиловал меня, но разрушил нашу любовь, а я вернулся с войны, на которой даже не держал оружия, умудрившись убить собственное дитя. Я был убийцей, невольным соучастником ее преступления, но тогда я совершенно не сожалел об этом. Впереди была целая жизнь, нас всех ждали перемены.

Далет

Четвертая буква алфавита. Я был отчаянным бедолагой, стоящим перед открытой дверью в мир, который после армии воспринимался совсем иначе. За те два года, что я провел вдали от дома, многое изменилось. Началась «перестройка», наступало время перемен. Передо мной открывались безграничные возможности потратить свою жизнь впустую.

Оказавшись снова на институтском дворе, я встретил там таких же, как я сам, изрядно испуганных правдой жизни, отсидевших взаперти два года и наконец-то получивших свободу вести прежний образ жизни: не знаю, как другие, но я чувствовал себя так, словно меня обокрали, лишив двух лучших лет моей жизни. Бывшие наши сокурсники смотрели на нас как на зачумленных и нам ничего не оставалось, как льнуть друг к другу, сбиваясь в компании и проводя все время в пивных, где мы наверстывали упущенное, ожидая начала учебного года.

Когда мы встретились, ей было сложно достучаться до меня, прячущегося за маской хамоватого и циничного арлекина, но она зацепила меня одной своей фразой: «Тебе что, нездоровится или с тобой что-нибудь случилось?» – заставив открыть перед ней свою душу. Я ей рассказал о моем не рожденном ребенке, а она отпустила мне мою вину, пообещав родить мне сына. Звали ее Энума, что значит «Вера».

Мы познакомились на рок-концерте в Дубне, откуда она была родом. Яркая и целеустремленная – она идеально вписывалась в окружающий меня антураж. На учебу после армии я наплевал, предпочитая тратить время на изучение людей, которых встречал в пивных, в то время игравших роль дискуссионных клубов, где обсуждалось все на свете, начиная от политики и заканчивая вопросами генезиса имени Баби Яги как олицетворения русского понимания красоты и долголетия.

По ловкому выражению одного гуру черной сансары, это было временем метафизической похоти, когда все, словно одержимые бесами, бросились становиться богами, ища повсюду ключи от дверей, ведущих в параллельные миры, где все желающие обретут всемогущество и бессмертие. Кстати, для тех, кто не знает, слово делет – «дверь» – одного корня с названием буквы далет.

Одни в своих поисках уходили в наркотики, а другие в музыку. Одной из причин, почему я оказался в Дубне, явилось мое желание посмотреть на живого бога русского рока, известного БГ, уже спевшего «Под небом голубым» и тем себя обессмертившего. А еще у меня был самиздат, который я должен был передать какому-то парню: репринт набоковской «Лолиты» и оруэлловский «1984», – его всучил Боб Красноштан, художник-хиппи, в обмен на обещание, что мне помогут переночевать.

На платформе меня встретил человек примечательной внешности: с шевелюрой Карла Маркса и в солдатской шинели, обутый в яловые офицерские сапоги, – забрал сверток с самиздатом и потащил на концерт. По дороге выяснилось, что зовут его Матвей, кличка Ухо, аспирант ОИЯИ и поклонник Genesis-a и Deep Purpl-а, Блэкмора и Гиллана, а еще тайный адепт учения дона Хуана, мечтающий овладеть искусством сновидений.

Концерт был выше всяких похвал, так как это было как раз то, к чему мы все стремились – найти нечто свое, искреннее и настоящее: вместе мы словно бы открывали мир заново, возвращая словам их первоначальный смысл, оскверненный всей советской историей. Я заметил ее уже после концерта, когда она подошла к Уху поздороваться: у нее был экстраординарный голос, низкий и чувственный, – она чуть картавила и грассировала одновременно. Затем мы все вместе оказались на квартире у приятеля Уха, где продолжили делиться радостью того, что нашли в себе благодаря музыкантам и так нравились друг другу, что в конечном счете сотворили себе кумира из минутной слабости, приняв это за любовь.

Не знаю, что она открыла для себя во мне, но для меня она была дверью в совершенно другой мир, где мое прежнее «я» было легко забыто и аннулировано, словно я весь выпрямился и напрягся, как гитарная струна, – во мне отчаянно завибрировало желание дарить физическую близость ей лишь для того, чтобы чувствовать, как она получает удовольствие, как бьется в сладостных конвульсиях ее тело. Так, наверное, чувствует себя музыкант, извлекая своими прикосновениями звуки из инструмента, она для меня стала божественным источником радости простого, животного бытия, чувствования себя как чего-то неповторимого в своем существовании.

Мне отчаянно нравилось, когда она меня просто гладила по голове, перебирая волосы, а я лежал рядом с ней и слушал, как она тихо напевает с совершенно непередаваемой интонацией украинскую «Ой летили дики гуси»: ее мама была хохлушкой из Запорожья. Ее вечно прикрытые глаза с загадочной улыбкой на лице, украденной у Моны Лизы, навсегда запечатлелись в моей памяти.

Качели любви возносили нас на небо и снова швыряли на землю, проверяя наши чувства на прочность: после любовной связи всегда наступает момент пресыщения, когда уже не хватает плоти и требуется что-то еще. Вот этого еще в Энуме и не было. Не знаю почему, ведь она была из приличной семьи: отец физик-ядерщик, мать дочь известного авиастроителя, – мечтала о большой семье и даже писала стихи… но чего-то мне все-таки в ней не хватало. Ее хозяйственность меня пугала – она строила планы на будущее наших детей так, словно они уже родились.

Она была моим волшебным ключом ко многим дверям, которые передо мной открывались, пока мы были вместе. И, безусловно, играла главную роль в наших отношениях, я же робко следовал за ней, словно ребенок за гамельнским крысоловом, даже не задумываясь, куда лежит наш путь. Ее врожденное хамство, сдобренное изрядной порцией прагматизма, позволяло нам заводить нужные знакомства с правильными людьми: учеными, журналистами, редакторами и артистами, – и быть внутри той самой системы, которая, по сути, и генерировала смысл понятия «успех» для всей страны.

И, надо сказать, что изнутри все выглядело еще хуже, чем снаружи, так как не оставалось никаких надежд, что есть к чему стремиться – впереди маячил тупик. Ставка повсеместно делалась на посредственности, все оригинальное и необычное неизменно подвергалось остракизму. Я обнаружил, что существовали даже ученые-мещане, – правильно было бы назвать их буржуа, но в то время такого понятия не существовало, – их основное призвание заключалось в неспешном существовании за счет государства, ставя дорогие и совершенно бессмысленные эксперименты, призванные в конечном счете доказать лишь только то, что и так уже было всем известно.

Во всем этом не было бы никакого смысла, если бы это не касалось лично меня, с ужасом осознавшего, что это и мое будущее – ходить на работу и ничего не делать. Я категорически не хотел так жить; ничего ужасней я не мог себе представить. Перспектива лепить и обжигать горшки только лишь затем, чтобы их разбили, растерли в пыль и развеяли по ветру, меня не вдохновляла. Я хотел отсюда сбежать за границу, но как – еще не знал: собственно, это была основная тема для разговоров тогда среди столичной интеллигенции, – но если ты не был евреем, то об этом можно было только мечтать.

В этот момент наши отношения достигли предела – не знаю, как ее, но точно моих – физических возможностей, так как всякая любовная связь, рано или поздно, но требует или еще больших жертв со стороны любовников для достижения ими еще больших наслаждений: когда между сексом и смертью стирается граница, и это становится каждый раз поистине смертельным удовольствием, как спаривание богомолов, – или полного самоотречения от своей воли за право быть слугой у своего любовника.

Наши игры в любовь зашли в тупик. Мне нечего было ей предложить, кроме себя как объекта поклонения. Она хотела прямо противоположного. Поэтому наши отношения неизбежно превратилась в привычку ходить вместе в одни и те же места, встречаться с общими знакомыми и вести совместное хозяйство только лишь потому, что так было легче выживать: жить одному еще не вошло в привычку.

Но по мере того, как нарастал психоз перестройки и гласности, менялись и наши жизненные приоритеты и всем одно время даже казалось, что если что-то делать, то можно что-то изменить в существующем порядке вещей: живо обсуждалось, с чего начать и что предпринять, – не замечая бытовых проблем, а они были просто катастрофическими. Когда прозвучала фраза «Борис, ты неправ», обсуждать уже было нечего: все исчезло, – остались лишь газеты и очереди.

Отчасти поэтому, а отчасти в силу привычки ездить каждое лето в Крым, мы оказались в Кара-Даге, на биостанции. Биостанция была традиционно местом паломничества для всех, кто позиционировал себя как экстраординарные личности, презирая массовые скопления и наслаждаясь собственным элитаризмом: собственно прибежищем для тех, кому претило шумное времяпровождение в курортном Коктебеле с его вечно переполненным пляжем, – воспринимая всех окружающих лишь как антураж вокруг своей персоны.

В определенных кругах высоко ценилось, когда ты говорил, что отдыхаешь на биостанции – значит, ты уже особенный, не такой, как все. А все потому, что мало кто из отдыхающих знал об этом месте. В основном это были беспризорные ученые, никому не известные актеры и художники, желающие поработать на пленере во время отпуска. Писателей и журналистов здесь не водилось: они имели собственный дом отдыха с другой стороны Кара-Дага, прямо в Коктебеле.

Для любителей чего-то совсем экстраординарного прилагалась Лисья бухта, тогда совершенно дикое место, где можно было загорать нагишом, не боясь быть увиденным посторонними – верх смелости по тем временам.