Полная версия:

С друзьями по Санкт-Петербургу. Морская слобода

Большая Морская ул., 18

В 1911 году Русский для внешней торговли банк, о котором мы уже упоминали в связи с домом 32, приобрел участок на углу Большой Морской и Кирпичного переулка с целью построить новое монументальное здание. Всемирный конкурс с призовым фондом 9 тысяч рублей, объявленный в 1913 году, выиграла бельгийская фирма, однако окончательный проект банкиры заказали Фёдору Ивановичу Лидвалю и Леонтию Николаевичу Бенуа, оказавшемуся, весьма кстати, членом жюри конкурса.

Проектом предполагалось здание в стиле модерн, облицованное мрамором и гранитом, но 1917 год остановил строительство банка (и много чего ещё) и, недостроенный, без крыши, дом на долгие годы стал пристанищем кошек и беспризорников.

После Великой Отечественной Войны помещение, когда-то предназначавшееся для операционного зала, разделили по горизонтали на два, разместив наверху физкультурный зал, а внизу – актовый. Позднее также разделили круглый вестибюль, устроив наверху кинозал.

В этом здании учился Алексей Николаевич Косыгин – видный деятель советского государства, долгое время возглавлявший правительство СССР.

По Кирпичному переулку выйдем к Малой Морской улице и продолжим прогулку в сторону Исаакиевской площади, рассматривая некоторые интересные здания.

Малая Морская улица проходила когда-то по краю Адмиралтейского луга (глассиса) и потому именовалась Большой Луговой. Параллельно существовали ещё несколько названий, но к 1820 году утвердилось современное – Малая Морская. В 1902 году, в связи с 50-летием со дня смерти Николая Васильевича Гоголя, улицу переименовали в его честь, так как великий писатель жил на этой улице в доме 17. В 1993 году улица вновь стала Малой Морской.

Малая Морская ул., 11. Штоль и Шмидтъ.

Примечателен дом 11, построенный в 1879-1881 годах архитектором Виктором Александровичем Шретером для торгового дома Штоль и Шмидт – москательные товары (следы букв «Штоль и Шмидтъ», сбитых в советское время, сохранились по сей день). Здание выглядит очень нарядно благодаря сочетанию отделочных материалов: серо-розовый гранит рапакиви, кирпич из Силезии, резной орнамент из ревельского мрамора.

Угловой дом (Малая Морская, 13) в стиле эклектики, богато украшен лепным декором. Архитектор Иван Петрович Маас в 1875 году надстроил его пятым этажом и украсил кариатидами, фигурками путти, львиными масками, мужскими и женскими головами. Однако, более, чем архитектурными достоинствами, дом интересен знаменитыми людьми, в разное время здесь жившими или бывавшими.

Мемориальная доска, посвящённая Петру Ильичу Чайковскому, отмечает, что великий композитор последние две недели своей жизни провел в небольшой комнате окнами на Малую Морскую в угловой квартире на пятом этаже у своего брата Модеста. Император Александр III, узнав о кончине Чайковского, распорядился все похоронные мероприятия оплатить из своих личных средств.

Леонид Витальевич Собинов снимал комнату тоже на пятом этаже, в которой проснулся знаменитым после выступления в Петербургской консерватории в 1901 году. Впоследствии Собинов вспоминал: «В этой комнате я испытал первое упоение от неожиданного блестящего успеха в опере «Евгений Онегин».

Ещё две мемориальные доски посвящены выдающейся русской балерине Галине Улановой и герою Гражданской войны маршалу Василию Константиновичу Блюхеру.

Довольно долго, с 1925 по 1965 год, в доме проживали артисты цирка Павел и Валентина Жеймо с племянницей Яниной, которая прославилась благодаря роли Золушки в знаменитой киносказке режиссёра Александра Роу и была вычеркнута из памяти советских людей после эмиграции в Польшу в 1957 году.

С середины XIX века в доме находился трактир, ставший после перестройки дома рестораном под названием «Вена». Наибольшую популярность заведение приобрело в XX веке, когда хозяин ресторана, некий Иван Соколов, превратил его в культурный центр, охотно посещаемый писателями, артистами, художниками.

Александр Куприн любил работать здесь прямо за столиком, редколлегия журнала «Сатирикон» во главе с Аркадием Аверченко, который жил в соседнем доме и бывал здесь каждый день, являлась в полном составе. Частыми гостями были Алексей Толстой, Александр Блок, художник Константин Маковский.

Малая Морская ул., 13 (фрагмент)

Хозяин предлагал своим гостям обтянутые бумагой планшеты, на которых просил что-нибудь изобразить на память. Эти планшеты, помещённые в рамки, потом украшали стены зала и кабинетов.

Молодежь, мечтающая увидеть воочию знаменитых соотечественников, могла это сделать благодаря специальному меню (что-то вроде комплексного обеда) стоимостью 1 рубль 10 копеек.

Представление о вкусах и пристрастиях того времени дает меню «Вены. Стандартный завтрак стоил 1 руб. 70 коп, а его счет включал: сам завтрак – 75 копеек, графинчик водки – 40, две кружки пива – 20, чаевые официанту – 20, чаевые швейцару – 15 копеек.

В то же время «Вена» не была похожа на парижские литературные кафе. Это был ресторан первого разряда со всеми полагающимися ему по рангу атрибутами: ливрейными швейцарами, столиками под белоснежными скатертями, ловкими лакеями в смокингах и монументальными метрдотелями в сюртуках.

В 1906 году Ленин и другие партийцы проводили здесь конспиративные встречи.

В 1916 году ресторан закрылся, так как все здание приобрела страховая кампания «Саламандра», и возродился только в 1995 году, но теперь только на первом этаже. На втором этаже, в помещениях бывшего ресторана, разместился мини-отель «Старая Вена», каждый номер которого посвящён какой-нибудь знаменитости. Воссоздан также интерьер углового отдельного кабинета, стены которого украшают копии знаменитых планшетов.

Свернем на Гороховую и окинем взором её застройку на отрезке между Малой Морской улицей и Адмиралтейским проспектом.

Угловое здание на чётной стороне (Гороховая, д 2), построенное Джакомо Кваренги в 1790 году, служило особняком президенту Медицинской коллегии барону Ивану Фёдоровичу Фитингофу. В 1804 году особняк поступил в казну и был перестроен для размещения присутственных мест: Губернского правления, Казенной палаты, Палаты уголовного суда и так далее и тому подобное. С конца 1870-х присутственные места сменило Санкт-Петербургское градоначальство во главе с Федором Федоровичем Треповым, в которого здесь, придя на приём, дважды стреляла Вера Засулич.

После Октябрьской революции здание заняла Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК), которая, разрастаясь как на дрожжах, вскоре заняла и два следующих здания (дома 4 и 6). Они были построены для страхового общества «Саламандра» в 1909 и 1911 годах архитектором Марианом Мариановичем Перетятковичем и гражданским инженером Николаем Николаевичем Веревкиным соответственно.

Фасад дома 4, облицованный красным гангутским гранитом и красным радомским песчаником, украшен маскаронами в виде человеческих и звериных голов, рогами изобилия, гирляндами, венками. Над порталом главного входа укреплен медальон с изображением саламандры – символа страхового общества. Два симметричных двухъярусных эркера украшены медальонами из белого мрамора с барельефами танцовщиц.

Гороховая ул., 4, 6

Дом 6, облицованный серым гранитом и также украшенный маскаронами (все маски разные), выглядит скромнее соседа. В нем располагалось Правление «Саламандры», а дом 4 служил страховому обществу в качестве доходного.

В 1934 году ЧК-ОГПУ-НКВД переехало в Большой дом на Литейном и все вышеописанные дома стали жилыми. Квартиры распределялись по особым спискам среди работников партийного аппарата с включением некоторого количества деятелей культуры. Особенно богатым на знаменитости оказался дом 4. Здесь проживали: основоположник теории русского классического балета Агриппина Ваганова, выдающиеся оперные певцы – Софья Преображенская и Иван Ершов, артист Борис Бабочкин, композитор Исаак Дунаевский. И если о деятелях культуры напоминают мемориальные доски, то судьба партаппаратчиков, увы, незавидна – большинство из них сгинуло в молохе Большого террора.

На нечётной стороне Гороховой выделяется облицованный мрамором и гранитом шестиэтажный дом с мансардой (Гороховая, 3), построенный в 1912-1913 годах архитектором Александром Васильевичем Кенелем. Это роскошное здание в стиле неоклассицизма занимало «Второе Российское от огня страховое общество».

Гороховая ул., 5, 3

Соседний участок (Гороховая, 5) с трёхэтажным строением в 1820-х приобрёл Владимир Григорьевич Орлов – младший брат фаворита Екатерины II Григория Орлова.

Братья Орловы, сыгравшие главную роль в воцарении Екатерины II и получившие от неё многие милости, в числе которых и графский титул, не оставили потомков мужского пола. В 1856 году высочайшим указом Александра II, внук графа Владимира Григорьевича Орлова – Владимир Петрович Давыдов – получил дозволение принять имя и титул деда своего и потомственно именоваться графом Орловым-Давыдовым.

Потомки Владимира Григорьевича превратили дом в доходный, надстроив четвертый этаж и соорудив несколько дворовых флигелей.

В 1842 году в квартире своей матери поселился Михал Иванович Глинка. По свидетельству композитора: «матушка с сёстрами и племянником заняла бельэтаж, а мне нашлись две комнаты на дворе с кухней». В это время Глинка работал над оперой «Руслан и Людмила». Здесь он обсуждал декорации с художником Андреем Роллером, а костюмы – с Карлом Брюлловым.

Андрей Адамович (Андреас Леонгард) Роллер занимал должность декоратора и главного машиниста дирекции императорских театров с 1833 по 1879 год. Он оформлял все самые значительные постановки, написал декорации и устроил машины более чем для 200 театральных пьес и поставил около тысячи живых картин.

В 1843 году в гостях у Михаила Ивановича был знаменитый композитор Ференц Лист. Устроенный в его честь вечер посетили М. Ю. Вильегорский, В. А. Соллогуб, А. С. Даргомыжский.

В 1904 году архитектор-художник Артур Александрович Грубе надстроил пятый этаж и полностью перелицевал фасад, украсив его лучковым фронтоном с окном «бычий глаз» и растительным орнаментом, обрамляющим девичью маску. Последним владельцем дома был Алексей Анатольевич Орлов-Давыдов, живший в собственном особняке на Английской набережной.

Малая Морская ул., 15. Бывший ресторан Дюме

В угловом доме (Гороховая, 7/ Малая Морская,15) в пушкинские времена был ресторан, владельцем которого был француз Дюме. Александр Сергеевич и многие другие литераторы часто здесь обедали, а брат поэта, Левушка, любил играть у Дюме в домино, большей частью в долг.

Малая Морская ул., 17

Вернувшись на Малую Морскую, остановимся напротив дома 17, отмеченного мемориальной доской с барельефом Николая Васильевича Гоголя. Великий писатель жил здесь с июля 1833 по июнь 1836 года в небольшой квартире на третьем этаже дворового флигеля. Здесь им созданы повести «Старосветские помещики», «Невский проспект», пьеса «Ревизор» и другие произведения. Гоголь нередко устраивал у себя дружеские чаепития и обеды в складчину, в которых участвовал и А. С. Пушкин, живо интересовавшийся его творчеством.

Соседний доходный дом русского страхового общества «Помощь» (Малая Морская, 19) выглядит гигантом рядом с «вросшим» в культурный слой трехэтажным домом Гоголя. Здание было построено в 1912-1914 годах по проекту гражданского инженера Альберта Ивановича Стюнкеля, оформившего фасад в стиле неоклассицизма. Нижние этажи с огромными окнами-витринами предназначались для торговых помещений.

На противоположной стороне Малой Морской, где дома имеют чётную нумерацию, обратим внимание на угловое здание (Малая Морская, 24/ Вознесенский, 10), построенное в первой половине XIX века. В 1876 году некая Тереза Шмидт оборудовала в доме гостиницу, которую назвала «Шмидт-Англия». В начале XX века новые хозяева переиначили слово «Англия» на французский манер и получился «Англетер». Здесь в разное время останавливались Антон Павлович Чехов, танцовщица Айседора Дункан, основатель Юзовки (нынешний Донецк) британский подданный Джон Джеймс Юз. В 1925 году в номере «Англетера» оборвалась жизнь поэта Сергея Есенина. Памятная доска появилась на здании только в 1994 году.

Малая Морская ул., 14

Между Исаакиевской площадью и Гороховой улицей чётная сторона Малой Морской представлена однообразными доходными домами в стиле эклектики. В этой череде несколько выделяется дом 14, построенный в 1900 году для Торгового Дома «Братья Шталь». Журнал «Вестник архитектуры за 1904 год сообщал читателям, что «…значительная часть шестиэтажного дома занята жилым помещением, а просторные подвалы и часть заднего флигеля назначены для хранения вина, которое составляло предмет обширной торговли домовладельца. В первом этаже лицевого корпуса устроено прекрасное торговое помещение фирмы». Гражданский инженер Александр Павлович Максимов создал асимметричную композицию фасада. Смещённая въездная арка включена в ризалит, который обрамляют массивные далеко выступающие эркеры. Завершает ризалит небольшой мезонин, помещенный… в треугольный фронтон и украшенный барочными волютами.

Завершая прогулку на перекрестке с Гороховой улицей, обратим внимание на угловое здание, известное, как «Дом Пиковой дамы» (М. Морская, 10/ Гороховая, 10). В конце XVIII века особняк приобрели князь и княгиня Голицыны, проживавшие до этого во Франции и вынужденные оставить её из-за начавшейся революции. Хозяйка особняка, Наталья Петровна Голицина, которой во время написания Пушкиным «Пиковой дамы» (1833 год) было 92 года, имела в высшем свете гораздо больший авторитет, чем её муж. Несгибаемый железный характер княгини заставлял её великовозрастных сыновей вытягиваться перед ней, как перед государем-императором.

Малая Морская ул., 10. Дом Пиковой Дамы

Здесь проводились знаменитые на весь Петербург обеды, которые посещали члены царской семьи. В их присутствии стол сервировали серебром, подаренным Петром I.

Современники усматривали в Наталье Петровне прототип старой графини из повести Пушкина. Сам поэт писал в своем дневнике: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».

В 1838 году после смерти княгини особняк был куплен казной для размещения в нём квартиры военного министра.

Архитектор Александр Андреевич Тон, старший брат более известного Константина Андреевича, в процессе перестройки увеличил высоту второго этажа, полностью изменил планировку и перелицевал фасад в модном тогда стиле ренессанс, украсив балкон золоченой решеткой и водрузив на фронтон царский герб.

В 1852 году дом был подарен «в вечное и потомственное пользование» светлейшему князю Александру Ивановичу Чернышеву, в связи с 25-летним пребыванием на посту военного министра.

Потомки владели строением до 1917 года, пока не «пришёл гегемон, и все пошло прахом». Но это уже другая история.

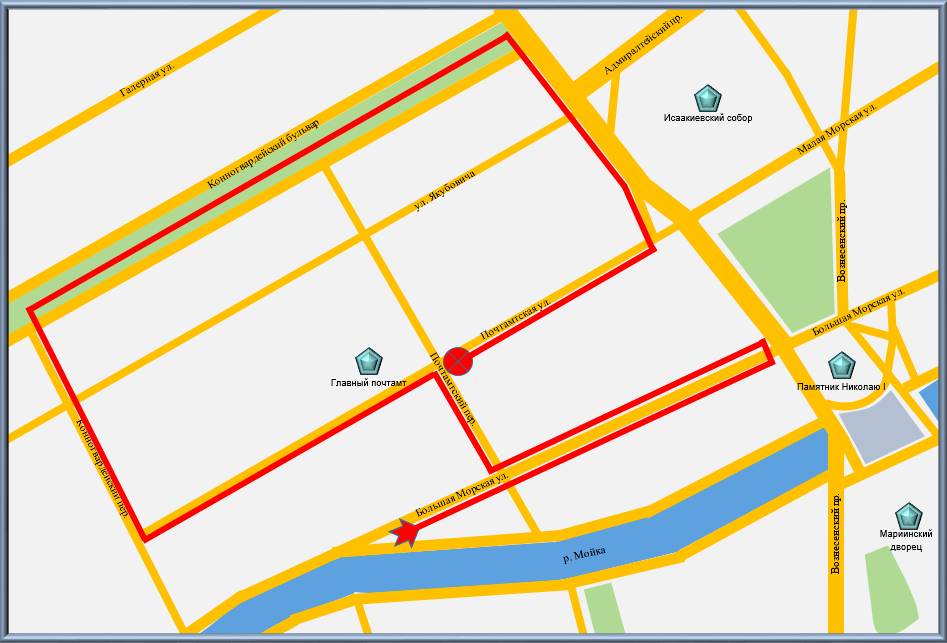

Прогулка 2

Рядом с Почтамтской

В самом конце Большой Морской, где улица сливается с набережной Мойки, в середине XVIII века располагалась усадьба Михаила Васильевича Ломоносова (Б. Морская, 61). Она занимала территорию от набережной Мойки, до нынешней Почтамтской улицы, где, помимо двухэтажного жилого дома с мезонином и хозяйственных построек, в гуще фруктового сада с прудом, располагались мозаичная мастерская и обсерватория.

Имя Михаила Васильевича Ломоносова стоит в ряду великих людей, чьи заслуги, авторитет и всемирная слава никогда и ни у кого не вызывали сомнений. Самый плодотворный период в его жизни пришёлся на царствование императрицы Елизаветы Петровны, когда ему покровительствовал основатель Московского университета и Академии художеств граф Иван Иванович Шувалов. В 1747 году, понимая значение совершённых им деяний, Михаил Васильевич перевёл на русский язык оду Горация «К Мельпомене»:

«Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди,

Что бурный аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность».

(Девяносто лет спустя по аналогичному поводу к Горацию обратился и Александр Сергеевич Пушкин. Помните: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»).

В 1764 году, демонстрируя интерес к наукам и просвещению, сюда, на Большую Морскую, приезжала Екатерина II.

Большая Морская ул., 61

В 1823 году усадьба была приобретена казной для размещения здесь станции почтовых карет и дилижансов.

Надо отметить, что дороги в нашей стране не всегда были в плачевном состоянии. В 1833 году завершилось длившееся 17 лет строительство шоссе Санкт-Петербург – Москва, которое имело ширину 8 метров, гравийное покрытие, обочины, словом, отвечало европейскому уровню первой половины XIX века.

По заказу Почтового ведомства, в чьё ведение входили и пассажирские перевозки между старой и новой столицами, архитектор Альберт Катаринович Кавос создал комплекс из трёх зданий, впоследствии объединённых в одно. Здесь имелись просторные сени и залы ожидания с диванами, коврами и зеркалами. Двор, где происходила посадка в дилижансы, был перекрыт стреляным фонарём.

Но скоро наступила эра железных дорог, строить которые было намного выгоднее, поэтому сооружение шоссе зачахло на столетие.

Надобность в дилижансах отпала, помещения приспособили для проживания директора Почтового департамента, затем передали в Министерство внутренних дел. После 1917 года здесь работали разные организации, а в настоящее время расположено Петербургское областное производственно-техническое управление связи.

Встретившись с друзьями возле бывшей усадьбы Ломоносова отправимся по Большой Морской к Исаакиевской площади. Но прежде несколько слов о соседнем доме 63.

Большая Морская ул., 63

С 1810-х годов здесь находился Съезжий дом 1-й Адмиралтейской части с четырёхъярусной каланчой во дворе. Претерпевая изменения в течение века, дом принадлежал городу до 1917 года. Здесь работали канцелярия градоначальника, полицейское управление с мужскими и женскими арестантскими, находились служебные квартиры, казармы городовых, команды пожарных и фонарщиков. На втором этаже располагалось медицинское учреждение с приёмным покоем для больных, в котором работали полицейский врач, фельдшер, сиделка и повивальная бабка. В 1910-х годах здесь размещалось Общество содействия частным сёстрам для больных – здесь по телефону принимали вызовы сестёр в любое время суток.

Большая Морская ул., 59

Особняк под номером 59 приобрёл существующий облик в 1880 году после кардинальной перестройки, осуществлённой по проекту архитектора Александра Леонтьевича Гуна. Зодчий надстроил здание вторым этажом, а на месте ворот появилась асимметричная пристройка с эркером, завершённым шатром с лучковым разорванным фронтоном. Все работы этого мастера отличаются каким-нибудь необычным архитектурным решением.

С 1880-х годов особняком владел адъютант великого князя Владимира Александровича Эрик Августович Пистолькорс.

Брат великого князя Владимира Александровича – Павел Александрович, увёл у Пистолькорса жену и обвенчался с ней, даже не известив Николая II. Позже Павел Александрович был прощён, а его супруга получила титул княгини Палей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов