Полная версия:

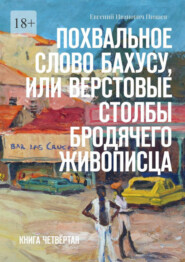

Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга четвёртая

Трактат Шпенглера я осилил терпеливо и не из одного лишь любопытства, а в память о том же Эскулапе и Виталии Бугрове, снабдившем меня «Закатом Европы». Книга долго ждала своего «звёздного часа». Он бы мог не наступить, если бы я не ударился в сочинительство. Поэтому штудия почтенного трактата пригодилась всё-таки для «схоле», а уж потом для «сэд витэ». Проверять свои сочинительские возможности пришлось на оселке немецкого многомудрия. Для этого, уже по личной инициативе, заглянул и в другие учёные труды. А что до Шпенглера, то с ним мы обсуждали именно проблемы «заката культуры».

Да, Маркел Ермолаич, что было, то было. Временами я усмехался, читая, что «жёлтый и красный – популярные цвета народных масс, детей и дикарей», хотя можно было обойтись и без иронии: мы ведь с красным знаменем цвета одного. К тому же я обожаю киноварные закаты, пурпур осенних осин, жёлтый кадмий всех оттенков, разлитый в лесах на исходе бабьего лета. Не люблю я однотонную зелень лета, поэтому плохо верю, что тёмно-зелёный цвет – это цвет судьбы, а просто зелёный, с голубым в придачу – цвета уединения, заботливости, связующие настоящее с будущим. Уединение – это «Над вечным покоем» Левитана. Голубого в картине – капля. Всё остальное – сталь с оттенками сизой окалины. А в этих тонах ещё и философия, к которой приходишь, когда из тебя начинает сыпаться песок, а мысли, хочешь того или не хочешь, движутся в направлении погоста на берегу Мини-Балтики.

Вообще-то, с меня взятки гладки: я никогда не был колористом, цвет брал, по возможности, в лоб, поэтому с завистью, ещё в институте, смотрел не на точно выверенные и хлёсткие от точных ударов кисти работы Васи Доронина, а на как бы затушёванные и непонятно как и чем написанные холсты Жеки Лаврентьева и Лёхи Фонарёва. Но, может, этот дар свойственен только лирикам, тонко чувствующим не только поэзию, но и цвет?

А впрочем, зачем мне теоретизировать? Особенно сейчас, когда давно позади все споры с Эскулапом, к которому я когда-то прислонился с благодарностью и любовью. Что до прочего, бывшего некогда предметом наших дискуссий, то герр Освальд подвёл неутешительный итог: «Обойдём все выставки, концерты, театры и везде мы найдём лишь старательных ремесленников или шумливых шутов, которые занимаются поставкой на рынок того, что внутренне ощущается как нечто лишнее. На каком уровне стоит теперь всё, носящее имя искусства и художника!» После чего вынес окончательный приговор: «На одного великого художника всегда приходилась сотня лишних, делавших только ремесленную работу. Но пока существовало большое предание, а следовательно и настоящее искусство, и эти достигали положительных результатов. Можно оправдать существование этой сотни, потому что в конце концов в совокупности традиции они были той почвой, на которой вырастал настоящий художник. Но сейчас они – только куча ремесленников, работающих из-за куска хлеба, в которых не чувствуется никакой необходимости, – и с несомненностью можно сказать одно: сейчас можно закрывать все художественные учреждения, не опасаясь нанести этим какой бы то ни было ущерб искусству».

Крепко сказано, ибо всюду «та же погоня за иллюзиями художественного развития, за личной оригинальностью, за „новым стилем“, за „непредвиденными возможностями“, теоретическая болтовня, претенциозная манера задающих тон художников, похожих на акробатов, которые орудуют картонными гирями („манера Ходлера“), литераторы вместо поэтов и живопись как живописное ремесло».

С чем-то можно не согласиться, но в целом – справедливо и убедительно. Тогда, быть может, прав и Эскулап относительно меня? Если бы я не бросил живопись, то Жека Лаврентьев был бы теперь не Заслуженным художником России, а попал бы в когорту Великих? Может, и моя спина пригодилась в качестве ступеньки для его шага к этим высотам. Тогда действительно получается, что «нон схоле, сэд витэ дисцимус», Н-да…

А теперь… Что же теперь, кстати? При моем-то новом занятии! Уже и для меня припасены розги. И замочил их в уксусе не тевтон, а испанец Хосе Ортега-и-Гассет, «Летнюю сонату» которого я одолел по инерции вслед за «Закатом Европы». «Как далеки от нас те времена, когда мастер тратил всю свою жизнь – напряженную жизнь, исполненную страстей и красоты, – на работу в самой тёмной части величественного и долговечного купола! Такие мастера теперь большая редкость», – упрекал он писателей. Они де «черпают вдохновение в прагматическом красноречии и искусно выстроенных театральных перспективах, чем в простом самозарождающемся искусстве. Художественное творчество перестало быть насущной потребностью, расцветом сил, избытком высоких устремлений, бастионом духа и превратилось в заурядное, благоприобретённое, признанное обществом ремесло; писать стали ради привлечения читателей. … Стали писать, чтобы заработать, зарабатывали тем больше, чем большее число сограждан читало написанное. Сочинитель достигал этого, льстя большинству читателей, „служа их идеалам“, как сказал бы Унамуно, для них привлекательным; но ведь и сам писатель был создан публикой. И служение литературе стало необременительным и общедоступным. … Высокий стиль умер. Кто мог по четверть часа размышлять над тем, куда поместить прилагательное – поставить его перед существительным или позади него? Флобер и Стендаль; один – человек богатый и одержимый, другой – гордец, писатель, не понятый современниками».

Помню, что разобравшись с «кирпичиками» сна, я сожалел, что мало знал в ту давнюю пору и на «Козероге», где вместо Эскулапа докторшей была школьная экс-литераторша, любившая поговорить о писателях а особливо – о поэтах, и достававшая Жеку разговорами о литературе, отделывался нечленораздельными эмоциями вместо фактов. А Жека временами выходил из себя, и тогда вёл дебаты «с позиции силы», в свою очередь доводя оппонентку до белого каления. Да, славные это были времена!

Только так всё и может начаться – с болтовни о себе.

С этого первого шага. Удачно ли, нет – рассудим после.

Я сам рассужу, другие рассудят – сейчас неважно.

Сейчас я должен болтать о себе.

И при этом – помнить, о чём болтаю.

Харуки МуракамиПоднявшись на борт, я встретил не друга, Евгения Палыча, а, увы мне, всего лишь ненавистного Власа Липунова – непотопляемого в любой жизненной ситуации проходимца. Мои ощущения при этом не передать: бумага не выдержит. Они были, я бы сказал, слишком смелы и колоритны. Они опалили меня изнутри огнём Везувия, но его пламя вовремя испепелило все эпитеты и метафоры великого и могучего русского языка, рвавшиеся наружу. Пепел я тут же пустил по ветру, как прах былого, решив в настоящем не соприкасаться с Власом. Он для меня больше не существовал!

В каюту старпома я вошёл со стиснутыми зубами. Узрев на диване друга Жеку, поздоровался кивком и подмигнул: «Ни звука, о, друг мой, ни слова!» Он принял сигнал и, дёрнувшись, даже привстав в первое мгновенье, тоже кивнул мне и больше не пошевелился.

Я подал направление хозяину каюты, щекастому и мясистому дяде, вес которого наверняка превышал сто килограммов.

Старпом Черномский с любопытством уставился на меня.

– Так значит это за тебя хлопотал Адам, а я лебезил в отделе кадров?

– Выходит так.

– Ващенко сказал, что ты направлен к нам Союзом художников. Мол, просил за тебя сам Волосович – бумагу подписал. Так или не так?

– Так. Что-то такое было, но давно. Я уже забыть успел.

– Это было недавно, это было давно… – пробормотал чиф и задумался. – Союз художников… Но ты, Гараев направлен к нам матросом первого класса, хотя должен знать, что классность даётся по работе и в конце рейса. В каком качестве всё-таки ты видишь себя?

– Направление писал Ващенко, с него и спрос. А я – матрос и хотел бы попасть в бригаду добытчиков.

– А как же с рисованием? У тебя же, как я понял, задание отобразить героический труд рыбаков в эпохальных картинах. – Он повернулся к Жеке, а спросил у меня: – Ты знаешь, кто это сидит?

– Живописец Евгений Палыч Лаврентьев, из Москвы.

Щёки у чифа раздулись, ноздри затрепетали, как у змея Горыныча, а глаза от изумления вылупились шире разумных пределов.

– Когда ж вы успели познакомиться?! Это значит…

– Это значит, – сказал Жека, – что мы вместе учились в институте. Начинали учиться. А потом Михаил решил, что для родины будет полезнее, если он сменит амплуа и будет ловить кильку и тюльку.

– Ну и ну… – вздохнул старпом. – Артисты! Не много ли двух художников для одного судна?

– Одного художника, – поправил я. – Второй покедова матрос.

– Покедова! – передразнил чиф. – Ну хорошо, хорошо! – согласился он. – С этим покончено. Ты, матрос Гараев, ищи старшóго Смышляева. Если возьмёт в бригаду, то и поместит в соответствующую каюту. Для художника Лаврентьева я сам подыщу место жительства.

Я сказал Жеке, что увидимся позже, и отправился на поиски старшего тралмастера.

Свои дела я уладил быстро.

Старшóй и оба тралмастера поджидали на корме машину с промвооружением. Место нашлось в бригаде Володьки Чичканя, с которым я был знаком. У Сашки Никиторовича всё было уже «забито». Чичкань окликнул матроса, и Димка Лудан (так его звали) повёл меня к себе, сказав, что у него свободна верхняя койка. Каюта мне понравилась: «люкс» в надстройке на две персоны. Вместо круглого иллюминатора – прямоугольное окно. Тесновато, правда, но ничего лишнего. Главное, есть умывальник: раковина с горячей и холодной водой. Над ней – зеркало, чтобы следить в течение рейса за измененьем милого лица, сиречь собственной рожи, которая за полгода потускнеет от избытка скепсиса. Это подсказывал опыт.

Доложив Смышляеву и Чичканю, что устроился, был отпущен на все четыре стороны. Остаток дня давался мне на сборы и прощание, если есть с кем прощаться, а завтра утром быть на борту, как штык. Начнётся самая горячка и каждая пара рук будет наперечёт.

Лаврентьева искать не пришлось: подумал, а он – навстречу. И не один, а в обществе штурмана, о чём говорили погончики на форменной рубашке.

– Познакомься, Миша. Это мой Вергилий, – сказал Жека. – Второй помощник капитана на этом линкоре.

– Рев Вечеслов, – представился «Вергилий».

Я назвал себя, мы пожали руки. Я сказал, что свободен до завтра, и спросил, каковы их планы на сегодняшний день?

– Мы тоже свободны, – ответил Жека, – а планы хотели обсудить с тобой, так как намерены тяпнуть за мореходство и во имя святого искусства, братский союз которых рождается на берегу: узы братства не должны засохнуть, согласен?

– Всенепременно! – согласился я. – Ростки уз требуют орошения.

На площади за проходной я увидел такси – чёрный звероподобный ЗИС – и предложил махнуть в Светлый, где обязательно должен сегодня появиться и где, вдали от шума городского, мы совершим возлияние хоть на лоне природы, хоть в моей Пещере.

Предложение было «с благодарностью принято». Мы поспешили к таксону, куда уже шагали от конторы два типа. Н-да, одним был Липун, второго я тоже видел на палубе «Козерога». Что делать? А, плевать! Если они едут в Светлый, то нам по пути. Болтать с ними никто не заставляет, зато сэкономим копейку: отходной аванс обещали дать завтра, а до того я был уже на подсосе. Требовать что-то с гостей было не в моих правилах.

Да, Липун и тот, второй, ехали в Светлый. Влас был настолько предупредителен и любезен, что даже распахнул передо мной дверцу, но я попросил его сесть рядом с шофёром. Мы четверо поместились на заднем сиденье: в тесноте да не в обиде, тем более «обижаться» на его спутника у меня не было причин.

– Вот не знал, что эти мастодонты ещё существуют в природе! – удивился Жека, когда зисон перемахнул переезд.

– Всего два и осталось в таксопарке, – обернулся водила.

– Значит, на одном мне однажды пришлось добираться из Пионерского, – вспомнил я. – Ехал с пьяными мариманами, которые всю дорогу горланили частушку: «Лёня садит на гармошке, а Никита – гопака. Всю Россию промотали два кремлёвских мудака!»

– Я и вёз этих субчиков, – отозвался шеф. – На Пионерский мы с напарником ходим в очередь. В тот раз мне не повезло. Довёз, а они бузу подняли. Не хотели платить по счётчику. Пришлось монтировку показать.

Влас ёрзал, порывался что-то сказать и поглядывал на нас в зеркало заднего обзора. Наконец не выдержал и сообщил, обращаясь ко мне, что добровольно расстался с коттеджем в обмен на квартиру средних размеров. Я не ответил. Было муторно от одной лишь мысли, что целых полгода буду снова на одном пароходе с этим типом. Мои соседи тоже молчали. Жека разглядывал плавбазу, бредущую каналом, штурман дремал, и только матрос, назвавшийся Жигаловым, сказал, что знает меня. Ты, мол, был боцманом на «Меридиане», а я ремонтировал иллюминатор в твоей каюте. Не помнил, чтобы в моей каюте вообще что-то ремонтировали, поэтому только кивнул и уставился в затылок таксиста, а тот вдруг предложил заехать во Взморье и купить у него селёдки собственного посола. Заехали и взяли десяток хвостов. Как-то с подругой мы делали такой же крюк за малосольной рыбёхой и не прогадали. Хороша была селёдочка, никакого сравнения с магазинной. А сейчас мне хотелось угостить Жеку ворованной продукцией: под водку она пролетит со свистом.

Высадились у «мяса-рыбы», где затарились по полной программе, что соответствовало духу времени и, главным образом, обстоятельств. В экс-Пещеру только заглянули, чтобы взять, так сказать, рабочий инструмент: стопки, вилки, нож, пару тарелок. Жека предложил отовариться на лоне природы. Дома пить и стены помогают, сказал он, но ему, как жителю метрополии, больше нравится принцип «без рубашки – ближе к телу», то есть к каналу, по которому, возможно, корабли идут в Константинополь, корабли, которых не увидишь на Москве-реке, тем более на его Наре.

Возражений, само собой, не последовало. Вскоре «капелла» (Вечеслов) расположилась на зелёной лужайке, имея за спиной камыши, а перед собой стол – днище перевёрнутого чёлна.

Пока «капелла» звякала и брякала, поднимала первые тосты за встречу и знакомство, обменивалась впечатлениями, штурман молчал. У меня было ощущение, что Рев изучает нас, как изучает естествоиспытатель новый вид насекомых, объявившихся в месте, не сулившем никаких неожиданностей. А тут – нате вам! Новый подвид! Ладно, думал я, рейс долог, будет и у нас время изучить его в козерожьем муравейнике. Одно уж то, что он был представлен мне Жекой, примиряло с его присутствием на «зелёной конференции». Кроме того, был он мне действительно чем-то симпатичен. Чем? Я ещё не разобрался. Может, сдержанностью, может, неподдельным интересом к воспоминаниям о минувшем, хлынувшим из нас.

– А скажи мне, Евгений Палыч, – обратился я к другу, – почто не отбил ты мне телеграмму, пускаясь в путь. Я бы встретил тебя.

Он отложил селёдку и вытер пальцы о травку. Подумал чуток и наконец ответил:

– Испужался я, Мишка, купив билет. Форменным образом наложил в штаны. Пока собирал бумажки, добивался визы, было не до страхов, а когда всё свершилось, когда – садись и поезжай в неизвестность, я и сел на задницу: куда ж это меня понесло?! Твои рассказы – это рассказы, а каково самому «затеряться в солёном просторе»? Но, подумал я, дело сделано и отступать некуда – позади Москва! Словом, решил я идти твоим путём и всё постигать личным опытом. И потом я не знал доподлинно, где ты и что ты.

– Что ты, что Хвáля, – вздохнул я. – Два сапога. Тоже явился, не известив.

– Хвáлю с похмелюги осенило, вот и рванул к тебе из Питера. А я – трезво взвесив и обдумав, – ответил Жека, наполняя стопки.

– Надеюсь, что трезво и обдумав. – Я поднял стопку: – За тебя! Ибо тебе, Жека, придётся идти своим путём. Путём пассажира, а это, брат, не фунт изюма, когда идёшь в Гнилой угол Атлантики на полгода.

– А какая разница – пассажиром или матросом?

– Большая, – подал голос штурман, сразу понявший, куда я гну. – При нашем руководстве, когда у него семь пятниц на неделе, Куба то ли будет, то ли нет. Зюзьгой рыбацкой на воде писано. Матрос, да и любой из нас, всегда при деле. Сутки крутишься, как белка в колесе. Наломаешься вусмерть и на боковую. У пассажира другое. Он свободен от любви и от плакатов, и тогда начинается психология.

– Да, – подтвердил я. – Измотает тебя однообразие пейзажа, поэтому не берусь судить, как скажется на тебе полугодовой вояж. Вариться в собственном соку не сладко!

– Пужаете, братцы? Ничего, у меня в жизни всяко было, авось и в этот раз выдержу.

– Мы прогнозируем, – ответил я. – Спасёт тебя, как обезьяну, только труд.

Жеке надоела преждевременная «психология».

– А что это за парни ехали с нами? – спросил он. – Ну, тот, который коттедж вернул государству на добровольных началах.

– На добровольных! Взяли за жопу – куда денешься? Второго… ну, Жигалова этого я не знаю, а владелец коттеджа – тот самый Липун. Влас Липунов. Да, тот самый – мой лучший враг. Одно хреново, что мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. То есть, наоборот: где я, там и он оказывается. Не намеренно, конечно, да мне от этого не легче. – И уже обращаясь к штурману, пояснил: – Дядюшка его хотел меня зарубить топором, а сам племяш – утопить.

– Это всерьёз?! – Рев был изумлён.

– Ещё как! – подтвердил я. – Ты, Рев, продуктовый помощник, но если этот прохвост будет лезть в буфетчики или в начпроды, не подпускай его к кормушке.

– Начпрод у нас хороший мужик. Я с ним в Германии был на ремонте, а Липунов, сколь помнится, рыбообрабочик. Попал в бригаду Корбута, а тот ему спуска не даст.

В таких разговорах мы засиделись дотемна. Когда на фарватере начали вспыхивать буи, проводили штурмана на автобус, а сами отправились на покой.

Перед сном я спросил о Хвале, как, мол, там поживает наш милый граф?

– А что Хвáля—ааа—а! – зевнул Лаврентьев. – Графуля, как всегда, в своём амплуа. Решил я устроить прощальное застолье. С Хвалей, естественно, с Ванькой Шацким. Сикорский присутствовал как Хвалин дружбан, и кто-то ещё. А, Забелин ешё к нам присосался. Хорошо налились и стали тянуть жребий, кому за пивом бежать. Выпало Хвáле. Взял он чайник и отправился в баню. Она же не в Африке, рядом, а Хвáли час нет, полтора. Является через два часа, рожа расквашена, в крови. Мы ему: в чём дело?! Где был, кто бил?! Оказывается, возвращался с пивом, но прижало по малому. Он и притулился к стене опростать пузырь. Фуранул струю, а она – в окно полуподвала и… в праздничный стол дворника-татарина! Тот выскочил, ухватил графа за грудки, а Графуля ему: «Дайте, сэр, поставить чайник, чтобы не пролить драгоценный напиток, и снять очки, потом и бейте». Тот дал и побил. Потом они помирились и пропили рупь за мировой интернационал, за дружбу народов и за мир во всем мире, за единение физического и умственного труда.

Хотел я ещё спросить Жеку о последнем, «провокационном», письме, но он уже спал.

Какой же я, однако, идиот! За всеми нами, обитателями Земли, водится эта слабость: хватаем, что ни дай, независимо от того, нужно нам или не нужно. Вот так и наживаешь себе неприятности.

Роберт ШеклиДа, нынче мне приходится отдуваться за друзей-соплавателей, дабы реконструировать повествование с их точки зрения. Трудно это сделать по прошествии стольких лет, однако, елико возможно, я стараюсь сохранить обороты их речи. И хотя они время от времени будут копировать Гараева, не могу удержаться от попытки пересказа. Я просто обязан предоставить слово каждому персонажу, чтобы между некоторыми событиями выявилась логическая связь.

А сейчас послушаем Лаврентьева.

Несмотря на мрачные прогнозы друга Мишки и штурмана относительно моего будущего, я был полон оптимизма. Сказывалась новизна впечатлений. Вокруг совершенно другие люди, непохожие на московских хлыщей вроде Забелина. Народ… да, не столичный. Не суетливый и, как показалось мне, знающий себе цену. Чего стоит один только боцман Филиппов.

Мне нужно было сдать санпаспорт здешнему доктору. Спросил у «дракона» (словечко Гараева), где мне его найти? «Видишь, – говорит, – шлюпки? Двигай туда, в лазарет. Докторшу зовут Авророй Фрицевной». «Как-как?!» – изумился я. «А так, – говорит. – Ав—ро—ра! Вспомни крейсер, который по Троцкому бабахнул». «По Керенскому», – машинально поправил его, а он, не удостоив ответом и одарив весьма презрительным взглядом (мол, что ты, москвич, понимаешь в крейсерах и Керенских?), потопал куда-то по своим драконьим делам.

Мой «Вергилий» – тоже занятный мужик. Вроде бы прост – чист душой и нравом тих. Носа не задирает и без предвзятостей. Втроём мы хорошо посидели у канала, а уехал он почти в том же состоянии, в каком приехал. Разве что стал медлительнее и чуть разговорчивее. У него любопытная фамилия – Вечеслов. По-моему, достаточно редкая, но у меня нет сомнения, что я уже встречался с ней, хотя не помню где и когда. Впрочем, это неважно. Главное, когда зашёл разговор о «психологии», он ввернул из Маяковского. Я понял тогда, что он – свой парень. Ладно, будущее покажет, кто есть кто.

А лучезарная Аврора – та ещё штучка с ручкой. Дама бальзаковского возраста, приняв санпаспорт, сделала томные глазки и, после «ах-ах», прощебетала, что «обожа—ааа—ает искусство и боготворит живопись» и, конечно же, «преклоняется перед художниками». В лице её, с её-то немецким отчеством, есть что-то азиатское. Скулы и раскосые глаза явно из тех краёв, хотя фамилия Георгиевская говорит о европейском происхождении. Фигура у бабы, несмотря на возраст, спортивная, зато при всем при том «поэзия – её слабое место». Только ли поэзия, хотел бы я знать?

С капитаном увидеться ещё не довелось, да я и не горю желанием повстречаться с командиром производства. Достаточно того, что вступил в контакт со старпомом и первым помощником. «Помпа», пользуясь словарём Гараева, успокоил меня по поводу стенгазет и прочей муры. Сказал, что для этих целей в экипаж прислан матрос (конечно, Мишка!), который хотя и направлен якобы Союзом местных художников, но, прежде всего, он матрос и обязан исполнять распоряжения комсостава. Услышав это, я не позавидовал Мишке. С такой нагрузкой и «психологией» в придачу можно и с катушек слететь. Фигурка у помпы субтильная. На вид – типичный интеллигент и хлюпик. Болтлив, что соответствует фамилии – Сорокин. Какая холера понесла его в море? Видимо, заработки. До них все охочи, только у одних для этого приспособлены руки, а у других – язык.

Старпом Черномский – увалень. Добродушный медведь. Возможно, он таков лишь со мной, да и то на первой стадии. Мы немного поговорили до появления Мишки с бумажкой-направлением. Так я узнал, что чиф (другое Мишкино словечко) появился на свет в семье художника, а евойный папá – даже народный художник СССР. Театральный, правда. Сейчас жительствует в Алма-Ате. Знается Вольдемар почти со всеми местными творцами. Даже жену взял в семье здешнего корифея-мариниста Скитальцева. Говорил он мне и о моём земляке Ткаченко, с которым чиф плавал на «Казани», а после – на «Грибоедове». Спросил, не знаю ли я такого? Ответил ему в духе главначпупса, что художников в столице много, а я один. Зато и узнал, что сей живописец предпочитает писать темперой, а вместо кисти пользуется лезвиями безопасной бритвы. Что ж, каждый выбирает инструмент по душе.

Первые впечатления, в общем, нормальные. Я ведь не ожидал каких-то чудес или чего-то неожиданного и необычного. На корабле суета. Так и должно быть перед началом плавания. Пока всё похоже на вокзал перед отходом поезда. Люди бегают туда и сюда, гремят лебёдки, словом, «грузят апельсины бочками»: мешки, ящики, тюки, всякие верёвки и всякое железо. Михаил в гуще событий и, кажется, чувствует себя, как рыба в воде. Ему не до меня, а мне отведена роль стороннего наблюдателя. Я – пассажир, и этим всё сказано. Этюдника ещё не раскрывал, альбома не брал в руки. Когда надоедало глазеть на толкотню, уезжал в город. Даже в зоопарке побывал, чего со мной отродясь не было. И просто в парке культуры побродил, выпил пива, а по размышлении тяпнул сто пятьдесят. Рядом с парком развлечений – Союз художников, однако к коллегам не тянуло. К чему? Встреча ничего не даст. Наш брат всюду мазан одним миром, чаще склочным, чем мирным. Главным событием будет встреча с Балтийским морем и с океаном, вот тогда и определится, кто был прав, я или «Москва и москвичи». А может, сбудется пророчество Михаила и Рева? Это и тревожит.

Когда укладываюсь спать (сокаютник мой, акустик тире радист Саня Уткин, ночует дома, пока есть возможность), в голову приходит всякое. Главным образом, всё то же: как сложится плавание. Мишка, если удаётся днём перекинуться словом, больше не заговаривает о «психологии», но зерно-то уже посеяно, и оно, прорастая, свербит. Не скрою, иногда возникает мысль, а на хрена попу гармонь? Зачем я это затеял? Сидел бы сейчас в Спас-Темне, днём плескался в Наре или пачкал холст в своём закутке. Ворона Машка, ставшая совсем ручной, требовала бы жратвы и, вышагивая по забору, негодовала бы на козла Гаврилу, который всегда сопровождает меня в лавку за хлебом и возвращается, имея на шее связку баранок, а на рогах – по булке черняшки, и получая за услугу свою долю съестного. Жизнь!