Полная версия:

Полный иллюстрированный словарь-травник и цветник

Простой полузонтик представляет простейшее из определенных соцветий. Оно получается, когда главная ось заканчивается цветком, а из пазухи двух супротивных или переменных прицветников выходит также по цветку, но если разветвление идет дальше, то получается сложный полузонтик, который принимает иной вид у растений с супротивными листьями или переменными.

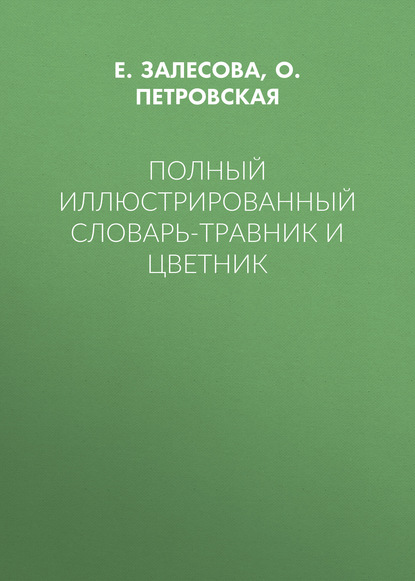

Завитки суть односторонние кисти или колосья, закрученные улиткообразно; в таком соцветии все новые ветви развиваются лишь в одну сторону (фиг. 52). Если же ветви развиваются в разные стороны, то получается соцветие, похожее на кисть (кистеобразный полузонтик), но отличающееся тем, что в нем цветы расположены всегда против прицветника (т. е. по другую сторону ветви), а не в пазухе его.

Если же стеблевые части полузонтиков или кистеобразных полузонтиков малоразвиты, то цветки, тесно скученные, образуют кольца или пучки.

Околоцветник. Весьма редко цветок состоит лишь из органов размножения, ничем не прикрытых. Обыкновенно снаружи он снабжен покровами из одного или нескольких часто яркоокрашенных листочков, составляющих околоцветник. Это название, впрочем, употребляется лишь в том случае, когда покровы состоят из однородных листиков. Если же околоцветник состоит из наружных листочков и внутренних, то тогда отличают чашечку, которую образуют наружные листочки, и венчик, который образуют внутренние листочки.

Чашечка. Чашечка состоит обыкновенно из зеленых листочков, по своему строению похожих на зеленые листья и называемых чашелистиками. Иногда отдельные ее части совершенно свободны, и тогда говорят, что чашечка состоит из стольких-то (3,4,5) чашелистиков, иногда же чашелистики срастаются между собой, оставаясь свободными лишь в верхней части в виде зубцов и долей. Такие чашечки называются сростнолепестными.

При этом чашечка бывает правильной, если ее части расположены симметрично вокруг центра (фиг. 53 и 54), или неправильной, когда одна сторона развита иначе, чем другая (фиг. 55 и 56), но это выражается менее резко, чем в венчике.

Иногда чашечка бывает двойная, т. е. снабжена снаружи еще подобным же кругом листочков, как у мальв и лапчаток (фиг.57).

В других случаях, как у сложноцветных, чашечка состоит не из листочков, но из круга волосков или щетинок (фиг. 58), или даже из немногих щетовидных зубчиков.

Чашечка называется падучей, если чашелистики ее отваливаются во время раскрывания цветка, и остающейся, если чашечка остается и при плодах.

Венчик. Венчик отличается от чашечки обыкновенно большим размером своих листиков, называемых лепестками, более нежной их тканью и яркой окраской. Венчик может состоять или из отдельных свободных лепестков и называется тогда раздельнолепестным, или же все лепестки его срастаются в одну трубку, и тогда венчик называется сростнолепестным. В этом последнем можно отличить: трубку, т. е. узкую часть венчика, и отгиб, т. е. верхнюю или расширенную часть его. Венчики как того, так и другого типа могут быть правильными или неправильными. Первые обладают лучевой симметрией, т. е. могут быть разделены в любом направлении на две равные части; вторые же не могут быть разделены в любом направлении на две совершенно равные части, но делятся лишь в одном направлении на две симметричные половины. Такие венчики называются зигоморфными.

Сростнолепестной правильный венчик бывает различной формы и соответственно с этим носит следующие названия: трубчатый, если он представляет длинную трубку, лишь слабо расширяющуюся кверху; воронковидный, если он имеет форму воронки; колокольчатый, как околоцветник у ландыша; колесовидный, когда трубка венчика очень коротка, а отгиб широкий, совершенно плоский (фиг. 59), как у цветов картофеля; гвоздевидный с длинной, узкой трубкой и плоским отгибом, как у цветов сирени (фиг. 60).

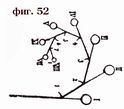

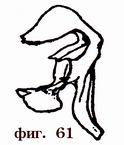

Из венчиков сростнолепестных неправильных нужно отметить три главных типа: венчик двугубый есть самый распространенный из них и давший название целому семейству «Губоцветных» (Labiatae). Из пяти первоначальных его лепестков два срастаются вместе и образуют верхнюю губу, часто наподобие шлема; три остальных сильно отогнуты и образуют нижнюю губу, на которой можно обыкновенно отличить три лопасти (фиг. 61). Венчик личинковый есть тот же двугубый и отличается лишь тем, что нижняя губа его сильно выпукла и запирает вход в трубку венчика (фиг. 62). Венчик язычковый, распространенный в семействе у сложноцветных (напр., у ромашки, подсолнечника и т. п.) состоит из пяти лепестков, сросшихся вместе в одну отогнутую пластинку (фиг. 63).

Венчики раздельнолепестные правильные также бывают различного вида в зависимости от числа лепестков, а также от их формы, но не обозначаются особыми терминами. Из неправильных же нужно отметить: мотыльковый венчик, очень характерный для семейства бобовых (горох, фасоль и т. п.), состоящий из пяти лепестков, из которых верхний непарный больше прочих и называется флагом или парусом, а остальные образуют две пары: боковые называются крыльями, нижние сложены вместе, срастаясь между собой вдоль нижнего края, и дают лодочку (фиг. 64).

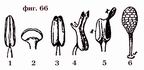

Тычинки. Тычинки – это органы, назначение которых производит пыльце, или цветневую пыль. Каждая тычинка состоит из нити и пыльника, в котором и образуется пыль (фиг. 65). Иногда нити нет, и тогда пыльник сидячий. Пыльник обыкновенно состоит из двух половин, разделенных продольным желобом и называемых пыльниковыми мешками; в каждом заключена своя масса пыли, и между мешками нет сообщения. Часть, связывающую оба мешка, называют спайкой. Редко обе половины пыльника бывают разъединены между собой. Чаще всего нить прикреплена к основанию пыльника так, что спайка есть простое продолжение нити между обоими мешками; называется она коннективой. Но иногда нить прикреплена к спайке близ вершины пыльника; нередко при этом спайка сочленена с нитью, и получается качающийся пыльник (злаки). По наступлении зрелости пыльник лопается, и освобождается пыльце; сравнительно редко он открывается особыми отверстиями на конце или по бокам пыльников (фиг. 66).

Тычинки могут сидеть прямо на ложе, т. е. основании цветка, и быть совершенно свободными или срастаются между собой и с другими частями цветка. Срастание тычинок между собой происходит либо нитями, либо пыльниками. Срастаясь нитями, тычинки могут образовать в цветке один или несколько пучков. У некоторых, напр. у мальвовых (шток-роза), тычинки срастаются при основании нитями в одну трубку. У других же, напр. у мотыльковых (горох, вика, бобы и проч.), тычинки в числе 10 срастаются или все, или чаще всего одна остается свободной; в первом случае тычинки называют однобратственными, во втором – двубратственными.

Эти отношения, а также и число тычинок играют очень важную роль в систематике растений и служат для различения родов и семейств растений. Кстати заметим здесь, что число тычинок в одном цветке очень различно.

Если их не больше 12, то оно обыкновенно постоянно, т. е. одинаково во всех цветах того же растения; когда же тычинок больше 12, число их непостоянно, и тогда говорят, что тычинки находятся в неопределенном числе. Чаще всего их 3 или 6, когда цветок тройного типа, как у большинства однодольных, 5 или 10 при пятерном типе, как у большинства двудольных, или, наконец, неопределенное число.

Пестик. Пестиком называют совокупность женских органов в цветке, поэтому пестик в цветке всегда один, но он может быть составлен из многих отдельных частей, из которых каждая имеет свою завязь; такую часть называют плодником. Если в цветке всего один плодник, то название плодник и пестик – однозначащие.

Пестик занимает центральное положение в цветке и заключает в себе зачатки семян. В наиболее полном виде пестик (фиг. 67) состоит из следующих частей:

1. Завязь. Так называется нижняя расширенная часть, образующаяся из одного или нескольких видоизмененных листьев, называемых плодолистиками. Смотря по положению в цветке, завязь может быть верхняя – в цветках подпестичных, т. е. таких, у которых цветоложе есть просто конец цветоножки, не разросшейся в ширину, а потому лепестки и тычинки прикрепляются под самым пестиком (напр., мак, гвоздика и т. п.), и околопестичных, т. е. таких, у которых цветоложе разрастается в ширину и принимает вид блюдца, часто с выпуклой серединой (земляника), или кувшина (вишня).

К краям блюдца или кувшина прикрепляются чашелистики и тычинки, а на выпуклине или на дне кувшина сидит пестик, так что покровы цветка и тычинки сидят около пестика, будучи отделены от него промежутком, который образуется тором (цветоложем).

Завязь бывает нижняя – в цветах надпестичных, т. е. у которых цветоложе, принимая вид кувшина, само образует завязь, отчего покровы цветка и тычинки оказываются сидящими на вершине завязи, а сама завязь оказывается помещенной под цветком, верхняя же завязь помещается внутри цветка. Если в цветке одна завязь, то пестик называется простым, если несколько – сложным.

Пестик может быть одночленный и многочленный, смотря по тому, составлен ли он из одного или многих плодолистиков; сложный пестик всегда многочисленный – каждая из его завязей образована особым плодолистиком. Примером простого и одночленного пестика служит пестик мотыльковых (напр., у гороха, вики).

Завязь может быть одногнездная или многогнездная. Одногнездная получается, если плодолистики, оставаясь почти плоскими, прикладываются только краями друг к другу и срастаются. Многогнездная завязь получается, если она разделяется перегородками на несколько помещений или гнезд. Число гнезд обыкновенно равняется числу плодолистиков.

2. Столбик, в который удлиняется завязь и который представляет внутри канал, ведущий в полость завязи. Если пестик сложный, то каждая завязь несет свой столбик, простой же пестик может иметь один или несколько столбиков, обыкновенно число их указывает на число плодолистиков, образующих завязь.

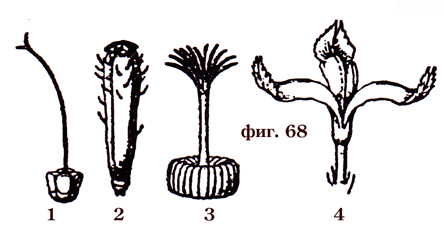

3. Рыльце всегда существует, если только есть завязь (нет рыльца у хвойных и других голосемянных, где нет вообще пестика, а существуют одни яички); это – часть, устроенная таким образом, чтобы принять пыльце, и представляет устье канала. Рыльце сидит прямо на завязи, если нет столбика, или же на конце столбика; если столбиков несколько, каждый имеет свое рыльце. Иногда оно едва обозначено, образуя лишь липкий конец столбика, чаще всего рыльца принимают особую форму, являясь в виде головки, кисточки, перышка (напр., у злаков). В общем, устройство рыльца бывает различно в зависимости от устройства завязи. У простых завязей, т. е. состоящих из одного плодолистика, рыльце имеет вид простого отверстия или несколько расширено и имеет косое положение, иногда головчатой формы.

Если завязь срослась из нескольких плодолистиков, то рыльце большей частью разделяется на столько же лопастей или лучей (фиг. 68), Существенное свойство рыльца есть то, что оно всегда одето целиком или в некоторых полосках нежными сосочками, которые к моменту созревания делаются липкими, так что удерживают цветочную пыль, попавшую на рыльце.

В полости завязи находятся семяпочки (или яички), т. е. зачатки семян. Место прикрепления яичек в завязи называется семяносцем. Семяносцы, тянущиеся вдоль стенки завязи, называют стенными.

Стенные семяносцы бывают в завязи одногнездной. В многогнездной завязи яички прикрепляются не к стенке, а к внутреннему углу гнезда, где сросшиеся края плодолистиков образуют колонку в центре завязи; такой семяносец называют центральным. Изредка встречается осевой семяносец в одногнездной завязи, но яички прикрепляются не к стенке ее, а к цветоложу, которое, в виде столба, врастает со дна завязи внутрь.

Семяпочка состоит из ядра, т. е. внутреннего тела, одетого снаружи одним или чаще двумя покровам и, Покровы не замыкают ядра сплошь, а оставляют в одном месте канал, называемый семявходом (микропиле); через него проникает внутрь яичка оплодотворяющая трубочка, которую выпускает пылинка на рыльце. Внутри ядра находится особая полость – зародышевый мешок, где происходит оплодотворение и образуется со временем важнейшая часть семени – зародыш, т. е. новое растеньице. Завязь или каждое гнездо завязи может заключать одно яичко или несколько. Если яичко одно, то по положению в завязи оно бывает стоячее, если прикрепляется ко дну гнезда, или висячее, если укреплено при вершине при помощи короткой нити – семяножки (семенного канатика) и свешивается вниз.

Метаморфоз. Описанные части цветка, несмотря на своеобразный вид, суть видоизменения двух основных органов: стебля и листа. Так, ложе цветка, т. е. основание его, иначе тор, есть непосредственно продолжение цветоножки, т. е. имеет характер стебля. Чашелистики, лепестки, тычинки и плодолистики суть видоизменения листьев. В махровых цветках тычинки превращаются в лепестки; нередко в некоторых уродливостях плодолистики превращаются в зеленые листья и т. п., что доказывает возможность видоизменений стебля и листьев в органы цветка. Учение о таких видоизменениях называется метаморфозом.

Из всех частей цветка только пыльник и семяпочку нельзя свести к видоизменениям вегетативных органов растения, почему их можно считать основными органами, подобно корню, стеблю и листу

Опыление и оплодотворениеДля того чтобы из семяпочки могло развиться семя, надо, чтобы цветочная пыль попала на рыльце пестика. Эта первая стадия называется опылением. Следующая стадия состоит в том, что прилипшие к рыльцу крупинки цветени начинают прорастать, оболочки их лопаются, а содержимое вытягивается в длинную трубку, которая спускается в завязь и прикладывается к микропиле или семявходу семяпочки (фиг. 69). 3десъ происходит вторая фаза, собственно оплодотворение. Затем столбик начинает засыхать, весь цветок блекнет, а завязь разрастается, превращаясь в плод с семенами.

Выше было упомянуто, что у многих растений тычинки и пестики распределены в разных цветах и даже на разных экземплярах; следовательно, цветень должна быть перенесена на рыльце пестика иногда издалека. У большей части растений цветы обоеполы, но и здесь оказывается, что для силы и производительности потомства гораздо выгоднее, если произойдет перекрестное опыление, т. е. если пестик цветка опыляется цветенью с другого экземпляра, а цветочная пыль того же цветка послужит для опыления других цветов. Таким образом, в огромном большинстве случаев цветень должна быть перенесена с других экземпляров. Совершается это различным путем. У водяных растений цветень всплывает на поверхность воды и течением приносится к рыльцам; у некоторых же (валлисперии) целые мужские цветки отрываются от цветоножек и всплывают на поверхность.

У многих растений перенос совершается ветром; такие растения производят огромное количество цветочной пыли и мелкие незаметные цветы без ярко окрашенного венчика. У других же этот перенос совершается насекомыми. Такие растения имеют по большей части яркоокрашенные цветы, выделяют в глубине цветка сладкий сок (нектар), привлекающий насекомых; а нередко представляет особое устройство венчика, которое заставляет прилетающих насекомых принимать всегда определенное положение тела (фиг. 70). При этом насекомое касается пыльника всегда одним и тем же местом, напр., лбом или спиной, и, перелетая с цветка на цветок, заносит пыльцу от одного растения к другому.

Плод. Завязь после оплодотворения разрастается и превращается в плод, содержащий в себе зрелые семена. Плоды могут быть сложными, происходящими от нескольких завязей, находящихся в одном цветке, причем каждая завязь образует особый плодик (напр., малина, лютик). Сложный плод не следует смешивать с соплодием, получающимся не из одного цветка, а из целого соцветия, если цветки сидели тесно. Плод шелковицы напоминает плод малины, но у шелковицы – соплодие, а у малины – сложный плод.

Простые плоды образуются из одной завязи. В образование плода иногда, кроме завязи, входит тор или чашечка. Такие плоды называются ложными.

Примером такого плода служит плод земляники, мякоть которого образуется разрастанием тора.

Стенку плода называют околоплодником; он получается из стенки завязи.

У некоторых растений околоплодник становится сочным, дает мякоть в плоде, у других остается сухим. Поэтому плоды разделяются на сухие и сочные.

А. Плоды сухие нераскрывающиеся1. Зерновка есть односемянный плод, свойственный злакам. Характеризуется она тем, что семя плотно срастается с оболочкой плода.

2. Семянка отличается от зерновки тем, что семя не срастается с околоплодником и может быть вынуто из плода, как у подсолнечника и других сложноцветных.

3. Желудь отличается от семянки тем, что происходит от нескольких плодолистиков (3–4) и, кроме того, основанием своим погружен в чашку, называемую блюдцем или плоской и составленную из сросшихся прицветников.

4. Крылатка – та же семянка, у которой оболочка плода удлиняется в крыло, как у березы, вяза (фиг. 71), что содействует разнесению ветром. У клена плод состоит из двух крылаток (двукрылатка) (фиг. 72).

5. Орех отличается деревянистым околоплодником и заключает в себе одно свободное семя. Таковы плоды лещины, или обыкновенные лесные орехи; но грецкие и миндальные орехи сюда не подходят, так как представляют лишь часть сочного плода со смятой мякотью, соответствуя косточкам вишни, сливы и проч.

6. Многоорешник – плод, в котором каждый плодик имеет вид орешка; так, и у губоцветных каждый цветок может дать 4 орешка.

В. Плоды сухие раскрьшающиеся7. Листовка представляет плод, образовавшийся из одного плодолистика; он раскрывается по брюшному шву и заключает в себе много семян. Часто встречается сложная листовка, т. е. плод, состоящий из нескольких отдельных листовок, как напр., у аконита (фиг. 73).

8. Боб раскрывается по двум швам, брюшному и спинному, и заключает в себе лишь один ряд семян (фиг. 74). Он свойствен семейству бобовых и нередко значительно изменяется, делаясь односемянным, нераскрывающимся, или распадается на поперечные членики.

9. Стручок есть плод, образовавшийся из двух плодолистиков и состоящий из двух гнезд. Он раскрывается створками, расходящимися снизу, причем семена остаются прикрепленными к перегородке (фиг. 75), свойствен семейству крестоцветных и подвержен тем же изменениям, как и боб.

10. Коробочка – сухой растрескивающийся плод, состоящий из нескольких плодолистиков и раскрывающийся зубчиками (фиг. 76) или створками, как у тюльпана, а иногда дырочками, как у мака (фиг. 77).

11. Крыночка есть тоже коробочка, но раскрывающаяся крышечкой, как у белены (фиг. 78) или у Anagallis (фиг. 79).

С. Плоды сочные нераскрывающиеся12. Костянка есть одногнездный, односемянный плод, у которого наружный слой стенки плода мясистый и сочный, внутренний же очень твердый и образует косточку, внутри которой скрыто семя (вишня, персик); сюда же относятся плоды миндаля и грецкого ореха.

13. Ягода есть сочный многосемянный плод, образующийся из нескольких плодолистиков.

К сочным плодам относятся также: огурец, дыня, апельсин, яблоко и др.

Семя и зародышСемя состоит из кожуры и ядра. Кожура бывает двойной, состоящей из наружной кожистой кожуры и внутренней перепончатой. На кожуре семени находятся иногда волоски, если волоски собраны пучком на одном конце семени – они образуют хохолок. Мясистые придатки, находящиеся иногда при основании семян, называются присеменниками; они могут иметь вид сосочка, гребешка и окружают значительную часть семени в виде третьей наружной, обыкновенно мясистой, семенной кожуры.

Ядро семени состоит из белка и зародыша. Белок состоит из клеточек, образовавшихся внутри зародышевого мешка, вокруг зародыша. Клеточки белка наполняются питательными веществами, служащими зародышу для питания во время прорастания. Развивающийся в семени зародыш часто всасывает в себя и вытесняет весь белок, вследствие чего зрелое семя становится безбелковым (напр., горох), заключающим один зародыш. Семена же, содержащие белок, называются бел ковы ми (напр., кедр, зерно пшеницы). В белковых семенах положение зародыша различно: зародыш может лежать посередине белка или в его окружности – периферический зародыш, или же он прилегает к белку при основании семени – основной зародыш.

Зародыш представляет собой зачаточное растение и состоит из оси, заканчивающейся на наружном конце главным корешком, на противоположном конце печечкой, называемой перышком. Перышко окружено одним или несколькими листьями зародыша – семядолями. Положение зародыша в семени таково, что корешок всегда обращен к семявходу. При прорастании семени зародыш обыкновенно выносит семядоли над почвой, которые и зеленеют на воздухе, реже семядоли остаются защемленными в кожуре семени и не выступают над почвой.

Рассеивание семянДля того, чтобы вырастить культурное растение, человек сажает семена его в почву в благоприятное время года. Семена диких растений предоставлены, так сказать, на произвол судьбы, но природа сама приняла известные меры, чтобы дать возможность семенам выполнить свое назначение, т. е., попавши в благоприятные условия, дать начало новым растениям.

Так как растению не было бы никакой выгоды, если бы его семена высыпались все в одно место, потому что молодые ростки теснили бы друг друга, то все растения обладают теми или другими приспособлениями для рассеивания своих семян на более или менее значительном пространстве. Например, у гвоздики, куколя и друг., у которых коробочка прямостоячая, она открывается сверху, у колокольчиков, где она обращена вниз, она открывается особыми дырочками у основания, т. е. опять-таки сверху. В силу этого семена по созревании не высыпаются кучкой, но остаются в коробочке и разбрасываются понемногу при сильных толчках или порывах ветра.

Очень многие семена имеют устройство, благодаря которому могут предпринимать далекие переселения. Напр., мясистые плоды устроены так, что их мясистые части идут в пищу, перевариваются в желудке, а семена, оставаясь неизменными, выбрасываются вместе с извержениями иногда очень далеко от места своего происхождения.

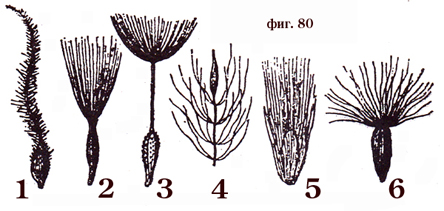

В других случаях семена бывают снабжены особыми летательными аппаратами, благодаря которым разносятся ветром. Лучший пример представляют нам семена ив, чакана, кипрея. В других случаях переносятся таким образом односемянные плоды, как у одуванчика и ломоноса (фиг. 80).

Третьи растения обладают прицепками, посредством которых пристают к коже животных, платью людей и переносятся на далекое расстояние (плоды череды, липочки, чернокорня, у лопуха крючковатыми щетинками обладают целые головки).