Полная версия:

Инновации. Бизнес. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач

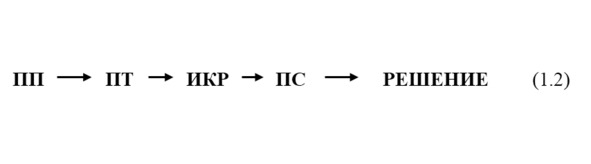

Окончательно основную линию решения нестандартных задач можно представить в следующем виде:

Задача точно сформулирована, когда выявлены ПП, ПТ, ИКР, ПС, согласно приведенной цепочке (1.2).

Для формулировки всех ее звеньев прежде всего выявляют, чем не устраивает «задачедателя» данная система (ПП), и что в ней плохого (нежелательный эффект).

Далее определяют требования, которые необходимо предъявить к системе. Так определяется ПТ.

Затем систему представляют таким образом, что в ней отсутствует нежелательный эффект, но сохраняются имеющиеся положительные качества. Результатом такого представления системы является формулировка ИКР.

После сравнения противоречия требований (ПТ) с ИКР выявляют помехи к достижению идеального результата, ищутся причины возникновения помех и определяют противоречивые свойства (ПС), предъявляемые к определенной части системы (к оперативной зоне), не удовлетворяющие требованиям ИКР. Таким образом, формулируется ПС, которое и представляет собой точную формулировку задачи. Разрешая противоречивые свойства, указанные в ПС, получают решение без недостатков.

Г. С. Альтшуллер писал: «Простоту ответа иногда принимают за простоту процесса решения. Между тем, чем проще ответ (если речь идет о задачах высших уровней), тем труднее его получить»2.

1.4. Анализ ПТ и ПС

Иногда для разрешения противоречия свойств (ПС), т. е. разделения выявленных противоречивых свойств, достаточно воспользоваться приемами, указанными выше, (в пространстве, во времени, в структуре и по условию), а иногда нужно продолжить анализ противоречий. Главное, чтобы решение удовлетворяло требованиям ИКР.

До разделения противоречивых свойств ПС желательно проделать анализ на возможность изменения требований ПТ и свойств ПС. Назовем это «Анализ ПТ и ПС».

Такой анализ проводится следующим способом:

1. Желательно выяснить какое из требований ПТ более важное и его нежелательно или невозможно менять, а какое может быть изменено.

1.1. В соответствии с этим выбирают свойство ПС, которое останется неизменным. Затем определяют, как разделить противоречивые свойства ПС, чтобы удовлетворить ИКР. Пример – задача 2.2 (ИТ безопасность)

1.2. Если должно обязательно происходить в одно и тоже время, то ПС может разрешиться, например, в пространстве или в структуре. Пример – задача 2.4 (инвестирование).

1.3. Если должно обязательно происходить в одном и том же пространстве, то ПС может разрешиться, например, во времени. Пример – задача 2.3 (поставка пшеницы).

1.4. Создать условия, при которых важное требование ПТ будет обязательно выполнено. Пример – задача 2.5 (такси).

2. В случае одинаковой важности обоих требований ПТ стоит проверить, не включает ли в себя хотя бы одно из них несколько признаков.

2.1. Нельзя ли это требование разделить на составные части и провести анализ обязательности каждой из частей. Возможно, какая-то из частей может быть необязательной. Тогда, вероятно, за счет изменения этой части можно получить решение, используя все имеющиеся способы разрешения противоречий.

2.2. Желательно проверить, как связаны каждый из признаков (составная часть требования) с улучшением и ухудшением сторон системы (положительным и нежелательным эффектами). Признаки, связанные с улучшением, должны остаться без изменений, остальные – можно изменять. Пример – задача 2.29 (продажа угля).

3. Иногда для разрешения противоречивых свойств необходимо выявить функцию системы и определить, каким другим, наиболее простым способом может быть осуществлена эта функция. В частности, может быть выбран другой принцип действия системы.

4. Можно выявить функцию надсистемы, и найти способ осуществить эту функцию без осуществления функции системы. Пример – задача 2.29 (продажа угля).

5. Изменить условия работы системы или другой параметр, чтобы плохое (нежелательное) требование перестало быть плохим (нежелательным). Пример – задача 2.30 (бериллий).

6. Для разрешения противоречивых свойств необходимо выйти в надсистему, перенести какое-то свойство системы или ее часть в надсистему. Пример – задача 2.31 (плеер).

7. Выявить более глубинные свойства, т. е. углубить ПС. Пример – задача 2.32 (баллоны с кислородом).

8. Использование ресурсов. Пример – задачи 2.33 (Уолт Дисней).

Бывает, что такой анализ не дает положительных результатов, но тем не менее он поможет глубже разобраться в причинно-следственных связях и упростит процедуру разделения противоречивых свойств для удовлетворения требованиям ИКР.

Продолжим разбор задачи об автобусе.

Задача 1.1. Автобус (продолжение)

Анализ задачи

ПТ: противоречие между вместимостью автобуса и маневренностью.

Сформулируем ИКР для данной задачи.

ИКР: Автобус должен быть вместительным и маневренным.

ПС: Автобус должен быть большим, чтобы вмещать много пассажиров и маленьким, чтобы быть маневренным.

Анализ ПТ и ПС

Обязательное требование ПТ – вместимость автобуса, но оно должно выполняться с соблюдением его маневренности.

Решение задачи

Разрешим ПС, разделяя противоположные свойства.

В структуре.

Автобус необходимо сделать динамичным – гибким, например, как змея. Такой автобус будет вместительным и очень маневренным. Пока таких автобусов не создано, но имеется частичное решение – соединяют два и более автобусов гибким соединением – «гармошкой».

Рис. 1.3. Автобус с гармошкой

В пространстве.

Автобус ставится на автобус – двухэтажный автобус.

Рис. 1.4. Автобус двухэтажный

Во времени.

Используют маленькие автобусы, но их пускают столько, сколько нужно в данный момент (это разрешение по условию).

По условию.

Имеется проект раздвижного автобуса, в зависимости от количества пассажиров он или маленький, или большой.

Рис. 1.5. Раздвижной автобус

1.5. Логика решения нестандартных задач

Логика решения нестандартных задач показывает взаимосвязь элементов в основной линии (1.2), описанной раньше.

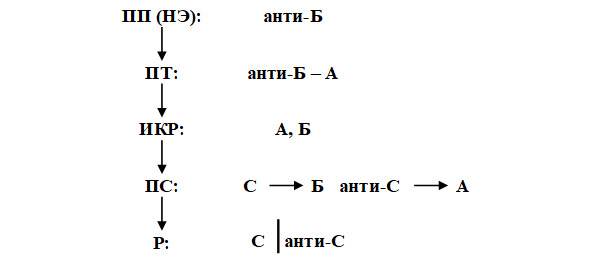

ПП формулируется или в виде потребности в появлении нового требования «A» (положительного эффекта), или в виде нежелательного эффекта (анти-Б), который необходимо устранить. Схематически изобразим это так:

ПП (ПЭ): А или ПП (НЭ): анти-Б

или, наоборот: ПП (ПЭ): Б или ПП (НЭ): анти-А.

Поверхностное противоречие – это только одно требование (или хорошее или плохое).

Для определения ПТ выявляем два противоречивых требования, предъявляемых к системе. Обозначим эти требования буквами «А» и «Б». Тогда противоречие требований может быть представлено как потребность в улучшении характеристик, удовлетворяющих требованию «А», которое приводит к недопустимому ухудшению характеристик, удовлетворяющих требованию «Б» (появлению требования анти-Б). Нежелательный эффект заключается в требованиях «Б». Или наоборот – улучшение «Б» за счет ухудшения А (появления «анти-А»).

ПТ: А – анти-Б или анти-А – Б.

В отличии от поверхностного противоречия, противоречие требований имеет два требования, которые противоречат друг другу.

Формулировка ИКР должна быть направлена на устранение нежелательного эффекта (анти-Б) при сохранении положительного требования (положительного эффекта) «А», то есть

ИКР: А, Б.

ПС определяется путем выявления противоречивых свойств «С» и «анти-С» (например, физических), которыми должен обладать элемент системы, не справляющийся с требованиями ИКР. Для этого необходимо определить, каким свойством «С» должен обладать элемент, чтобы обеспечить требование «Б», т. е. чтобы устранить нежелательный эффект. Одновременно этот же элемент должен обладать противоположным свойством (анти-С), чтобы сохранить положительное требование «A». Таким образом, элемент должен обладать свойством «С», чтобы удовлетворить требованию «Б», (обозначим это С → Б), и свойством «анти-С», чтобы сохранить требование A (обозначим это анти-С → А).

ПС: С → Б, анти-С → А.

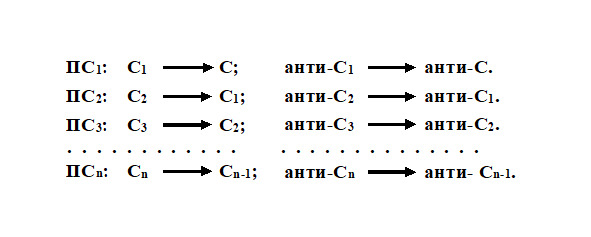

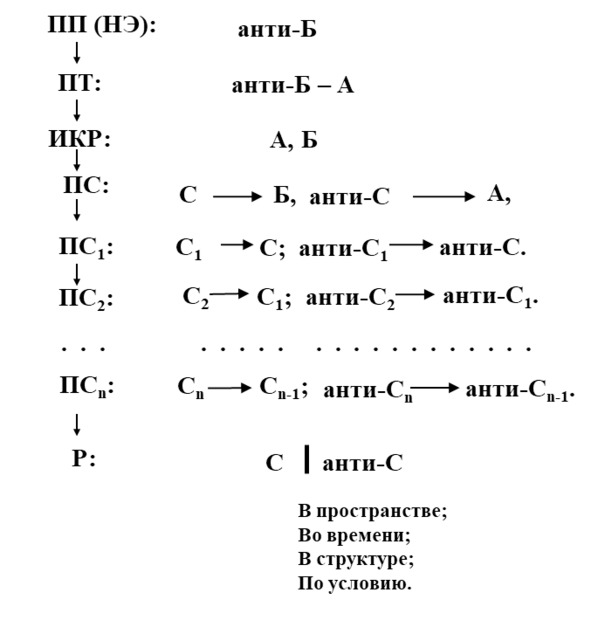

Дальнейшее обострение противоречий осуществляется выявлением более глубинных свойств «C1», которые необходимы для создания (обеспечения) выявленных ранее свойств «C».

С1 → С

В некоторых случаях при решении сложных изобретательских задач, необходимо выявить еще более глубоко причинно-следственные связи в системе. Для этого приходится выявлять еще более глубинные свойства С1, С2, …Сn. Следующее по номеру свойство определяет, причину возникновения предыдущего свойства, т. е. что необходимо для выполнения этого свойства.

С2 → С1

С3 → С2

………

Сn → Сn-1

В таких случаях выявляют несколько противоречий свойств (ПС1, ПС2, ПС3… ПСn). Схематически это можно изобразить:

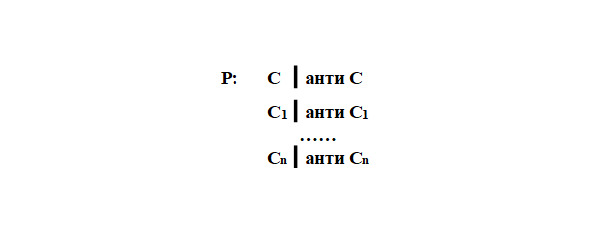

Решение (Р) задачи состоит в разрешении противоречия свойств, например, путем разделения противоречивых свойств C… Cn.

Где вертикальной чертой условно обозначено разделение.

Основные способы разделения противоречивых свойств были представлены выше (п. 1.5). Полностью логическая схема решения нестандартных задач показана на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Логическая схема решения нестандартных задач

Обозначения:

ПП – поверхностное противоречие.

НЭ – нежелательный эффект.

ПТ —противоречие требований.

ПЭ – положительный эффект.

ПС —противоречие свойств.

А, Б – качества или параметры системы.

ИКР – идеальный конечный результат.

С – требуемые свойства системы.

Р – решение.

│ —знак разделения противоречивых свойств.

В более развернутом виде логика решения нестандартных задач с возможностью выявления глубинных свойств представлена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Логическая схема решения нестандартных задач

Обозначения:

ПП – поверхностное противоречие.

ПТ – противоречие требований.

ИКР – идеальный конечный результат.

Р – решение.

А, В – качества или параметры системы.

ПС – противоречие свойств.

С, С1, Сn – требуемые свойства или состояния системы.

│ – знак разделения противоречивых свойств.

Заметим, что основа основ («изюминка») методики состоит в последовательном определении ПТ, ИКР, ПС (1.3).

Задача 1.7. Чемодан

Условие задачи

Чемоданы необходимы для складирования вещей во время поездок. Если необходимо перевозить много вещей, то используют большие чемоданы. После перевозки чемоданы необходимо где-то хранить, и они занимают много места. Как быть?

Анализ задачи

ПП: анти-Б

ПП: Пустой чемодан занимает много места. Нежелательный эффект (НЭ) – занимает много места (анти-Б) дома.

ПТ: А – анти-Б

ПТ: Чемодан размещает необходимые вещи (А) для перевозки вещей, но занимает много места (анти-Б) дома, когда его не используют.

ИКР: А, Б

ИКР: Чемодан не занимает места (Б) дома, когда его не используют, и размещает все необходимые вещи (А) во время их перевозки.

ПС: C → А, анти-С → Б

ПС: Чемодан должен быть меленький (С), чтобы он не занимал много места (Б), когда он не используется, и большой (анти-С), чтобы в него помещалось много вещей (А) для перевозки.

Т. е. чемодан должен быть маленький и большой.

Решение задачи

Разрешим описанные противоречивые свойства:

Во времени и структуре:

Во время перевозки вещей чемодан большой, а во время хранения маленький. Такое противоречие можно разрешить путем изменения структуры чемодана в нужное время по необходимому условию.

Решение 1: Чемодан делается складной.

Рис. 1.8. Складной чемодан

Решение 2: Чемодан в виде матрешки. Меньший чемодан вкладывается в больший.

Рис. 1.9. Чемодан в чемодане

По условию:

Решение 3: Чемодан дома используется по другому назначению – в нем хранится что-то необходимое дома. Его можно задрапировать под какой-то предмет, например, тумбочку, или любой предмет интерьера.

В пространстве:

Решение 4: Чемодан берется напрокат у друзей или знакомых.

Использование ресурсов:

Решение 5: Чемодан не берется с собой, а все необходимые вещи покупаются на месте.

Использование принципа дешевой недолговечности – одноразовости:

Решение 6: Одноразовый чемодан и вещи, которые не жалко оставить на месте.

1.6. Ресурсы

1.6.1. Общие понятия

Ресурсы – раздел ТРИЗ. Опишем методику выявления и использования ресурсов для решения задач или развития систем.

Ресурс – это то, что можно использовать для решения разнообразных задач.

Использование ресурсов увеличивает степень идеальности системы, так как не нужно привносить что-то новое. Для решения задач или развития систем используется только то, что уже существует.

Использование ресурсов – это мощный инструмент для улучшения систем и их удешевления.

В каждой области знания под ресурсами принято понимать, что-то определенное.

Существуют природные ресурсы, которые могут быть неисчерпаемые и исчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые.

В экономике рассматривают: организационные, трудовые, финансовые и материальные ресурсы. В информационных технологиях говорят об информационных ресурсах, например, вычислительных, сетевых интернет-ресурсах и иных компьютерных технологиях.

В общем, ресурсы могут быть материальные и нематериальные.

Нематериальные ресурсы – это, например, информационные ресурсы, в широком смысле этого слова, включая не только научные и прочие знания, но и духовные ценности, мысли, чувства, стереотипы, музыку, искусство, человеческие отношения и т. п.

Под ресурсами мы будем понимать достаточно широкий спектр понятий.

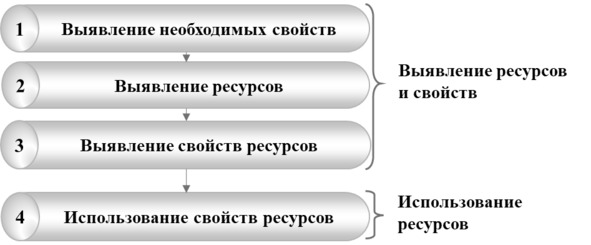

Первоначально необходимо выявить ресурсы, а затем использовать их. Общий алгоритм показан на рис. 1.10.

Для решения задачи или развития системы прежде всего необходимо определить свойства системы, которые должны быть улучшены. Затем выявить ресурсы, обладающие данными свойствами. Для этого определяют все свойства имеющихся ресурсов. В заключении используют необходимые свойства для решения задачи или развития системы.

Примечание. Под свойством может также пониматься параметр системы.

Рис. 1.10. Общий алгоритм выявления и использования ресурсов

Рассмотрим систему ресурсов и методику их выявления и применения.

1.6.2. Классификация системы ресурсов

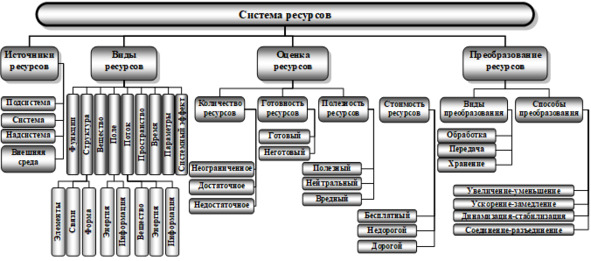

Опишем классификацию ресурсов, предложенную автором. Рассмотрим следующие классификационные признаки системы ресурсов (рис. 1.11):

– источник ресурсов; – вид ресурсов; – оценка ресурсов; – преобразование ресурсов.

Рассмотрим систему ресурсов в целом.

Источник ресурсов: – Система;

– Подсистема;

– Надсистема;

– Внешняя среда.

Вид ресурсов: – Функции; – Структура системы: – Элементы;

– Связи;

– Форма. – Вещество; – Поле:

– Энергия;

– Информация:

– данные; – знания. – Потоки: – Вещества; – Энергии;

– Информации.

– Пространство; – Время; – Параметры; – Системный эффект: – Процесс; – Результат.

Оценка ресурсов: – Количество ресурсов: – Неограниченное; – Достаточное; – Недостаточное.

– Готовность ресурсов: – Готовый; – Неготовый.

– Полезность ресурсов: – Вредный; – Нейтральный; – Полезный.

– Стоимость: – Бесплатные; – Дешевые; – Дорогие.

Преобразование ресурсов:

– Виды преобразования ресурсов: – Обработка; – Передача; – Хранение.

– Способы преобразования ресурсов: – Увеличение-уменьшение; – Ускорение-замедление; – Динамизация-стабилизация; – Соединение-разъединение.

Рис. 1.11. Классификация ресурсов

В литературе по ТРИЗ часто употребляется понятие ВПР – это ресурсы, построенные на вепольной классификации и использующие только вещественные или полевые ресурсы. Это небольшая часть материальных ресурсов из приведенной выше классификации. Рассмотрим систему ресурсов более детально.

1.6.2.1. Источники ресурсов

Источники ресурсов – это место расположения ресурсов:

– система;

– подсистема;

– надсистема;

– окружающая среда.

Общий принцип – первоначально должны использоваться ресурсы как можно ближе к источнику задачи.

Последовательность использования источников ресурсов (рис. 1.12):

Рис. 1.12. Последовательность использования ресурсов

Пример 1.1. Оценка продуктивности

Оценка продуктивности или эффективность работы филиалов: при анализе успешности работы филиала доход (или прибыль) делиться на общее количество сотрудников, даже тех, кто не принимает участие в продажах (операционисты, сотрудники отдела кадров и т. д). Хотя за доход отвечает отдел продаж. Таким образом вводиться понятие Revenue per head (выручка на душу населения/голову). Если сама компания – это система, значит сотрудники компании – это подсистема.

Пример 1.2. Обработка изображения

При автоматической обработке изображения информацию конкретного пикселя «усредняют» по окружающим пикселям.

Это пример использования ресурса подсистемы (пиксель). Этот же ресурс можно рассматривать и как окружающую среду (окружающие пиксели) для данного пикселя.

Пример 1.3. Цифровая сеть с интеграцией служб

Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN – Integrated Services Digital Network) использует телефонную сеть для передачи также и других данных – различных видов трафика (телефон, факс, Интернет и др.). При этом использовали технологию мультиплексирования по времени (TDM – Time Division Multiplexing). Под каждый тип данных выделяется отдельная полоса с фиксированной и согласованной полосой пропускания. Выделение полосы происходит после подачи сигнала CALL по отдельному каналу – канал внеканальной сигнализации.

Это пример использования ресурса надсистемы (телефонной сети) и подсистем – технологии TDM.

Аналогично использование сетей электропередачи. Сеть может передавать голос и данные, накладывая аналоговый сигнал поверх стандартного переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.

Пример 1.4. Продажа оборудования

Многие производители оборудования продают свои решения через партнеров – каналы продаж. При этом для предпродажной подготовки используются ресурсы не компании производителя, а партнеров. Таким образом используются ресурсы среды, что приносит большую экономию производителям.

Для определения функциональных ресурсов выявляют главную, основные и вспомогательные функции системы и строят функциональное дерево по специальной методике.

Задача1.8. Конкуренция программных компаний

Условия задачи

Крупнейшие программные компании (например, Borland International Inc.,Microsoft Corp. и др.) создают новые языки программирования и другие программы. Этими программами пользуются многие программисты мира. Естественно, каждая компания хочет, чтобы ее интерфейс стал стандартом. Как победить в этой конкурентной борьбе?

Анализ задачи

Использовать функциональный ресурс.

Решение

Компания «Borland International Inc.» в комплект поставки своих языков программирования вводит комплект процедур, которые создают интерфейс любой программы – свой стандарт.

Использован прием 10 «Принцип предварительного исполнения».

Задача 1.9. Измерение температуры у младенца

Условия задачи

Измерить температуру младенца достаточно сложно. Необходимо градусник держать под мышкой или во рту. Это ребенку очень не нравится, и он плачет. Как быть?