Полная версия:

Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ

– игровая – причины возникновения искусства в потребности расходования человеком нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости тренировки для усвоения социальных ролей;

– магическая – искусство – форма различных видов магии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытного человека;

– трудовая – искусство – результат труда: полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения.

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность – художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.

В обществе существуют разные взгляды на искусство: искусство – подражание природе; «природа – лучший мастер форм». Искусство – творческое самовыражение личности или знаково-символическая концепция.

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Жизнь людей отражается в искусстве во всем многообразии в форме художественных образов, которые, будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений. С помощью художественного образа происходит процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов.

Форма бытия искусства – художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета – знака, который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой: архитектура (зодчество); живопись (жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, исторический жанр); скульптура (станковая, декоративная, монументальная); декоративно-прикладное искусство; литература; музыка; театр; цирк; балет; кино; фотоискусство; эстрада.

Искусство как форма художественного познания обладает спецификой: является образным и наглядным; использует особые способы воспроизведения окружающей действительности, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т. д.); играет большую роль в процессе познания, воображения и фантазии познающего субъекта.

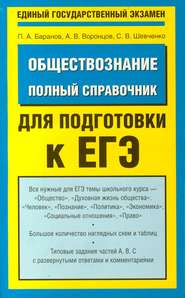

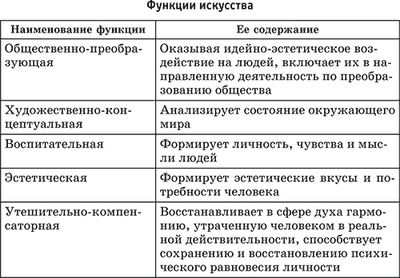

Искусство выполняет в обществе множество разнообразных функций, по поводу содержания которых между сторонниками различных теорий ведутся споры.

Образец задания

C8. Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятых в приведенных высказываниях проблем. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции.

Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.

«Цель искусства – не греза, а реальная жизнь» (Р. Роллан).

«Искусство любят те, кому не удалась жизнь» (В. Ключевский).

Комментарий: мини-сочинение (эссе) по обществознанию должно:

– соответствовать базовой обществоведческой науке (философии, социальной психологии, экономике, социологии и др.), к которой отнесена анализируемая проблема (высказывание мыслителя);

– содержать относительно узкий круг подлежащих рассмотрению вопросов, которые раскрываются с опорой на знания, полученные при изучении курса обществознания (отвечайте на вопросы типа: С какими основными компонентами обществоведческого знания связана рассматриваемая тема? Что я должен(на) знать, чтобы раскрыть ее?);

– включать ясно выраженное и аргументированное собственное понимание проблемы и отношение к ней (отвечайте на вопросы типа: Согласен(на) ли я с этим высказыванием? Или не согласен(на)? Или согласен(на) не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данной проблеме?);

– содержать термины, понятия, обобщения, факты, примеры, связанные с конкретной, ставшей предметом анализа проблемой (отвечайте на вопросы типа: Какие известные мне из курса обществознания понятия и термины я должен (на) привести? Какие теоретические обобщения мне следует учесть? Какими фактами, примерами я могу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?); отличаться корректностью в их использовании;

– характеризоваться свободной композицией, непринужденностью повествования, парадоксальностью, внутренним смысловым единством, небольшим объемом, продуманной структурой:

• Начинать эссе следует с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен(на) с данным мнением»; «Я не могу присоединиться к этому утверждению»; «В данном высказывании есть то, с чем я согласен(на), и то, что кажется мне спорным».

• Уже в следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего темой эссе. Не стоит дословно повторять это утверждение. Важно так раскрыть его основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определит ее содержание и сущность.

• Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение вашего собственного мнения в отношении поставленной проблемы.

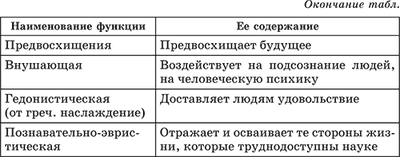

Каждый тезис необходимо аргументировать, используя факты и примеры из общественной жизни и личного социального опыта:

Целесообразно, чтобы каждый абзац эссе содержал только одну основную мысль.

• В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги работы.

Иногда бывает уместно перечислить вопросы, которые связаны с темой, но остались нераскрытыми, или указать на аспекты и связи, в которых рассмотренная проблема приобретает новое измерение. К достоинствам эссе можно отнести:

– наличие краткой информации об авторе высказывания, ставшего темой эссе (например, «политический деятель», «английский историк», «общественный деятель» и т. д.);

– включение имен его предшественников, последователей или научных противников;

– описание различных точек зрения на проблему или разных подходов к ее решению;

– наличие указания на многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием того значения, в каком они применяются в эссе;

– присутствие указания на альтернативные варианты решения проблемы.

Тема 5. Наука

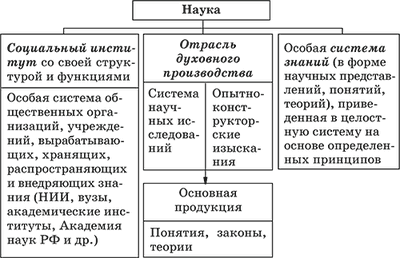

Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и открытия объективных законов.

Современная наука – явление многогранное по своим основным признакам и характеристикам.

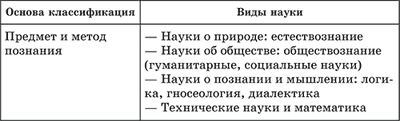

Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают.

Границы между отдельными науками условны и подвижны. По мере накопления научных знаний, информации требуется все большая специализация ученых, дифференциация науки, ее дробление на более узкие области. В то же время идет противоположный процесс – интеграция научного знания.

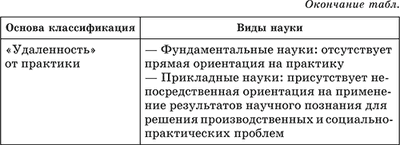

Современные ученые предлагают несколько моделей развития научного знания.

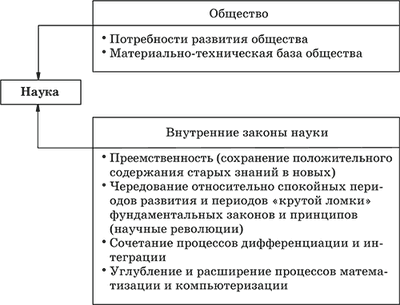

Являясь подсистемой более сложной системы – общества, наука испытывает на себе определенное воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным законам.

Образец задания

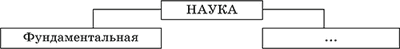

B1. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Ответ: Прикладная.

Тема 6. Социальная и личностная значимость образования

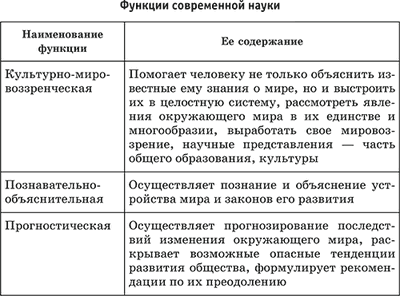

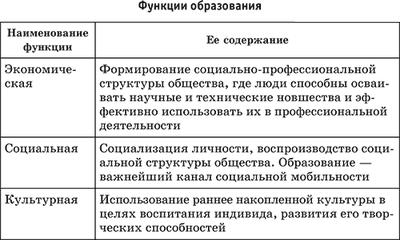

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.

Образование – один из способов становления личности путем получения людьми знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства массовой информации.

Цель образования – приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.

Основной путь получения образования – обучение и самообразование, т. е. если знания, умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц.

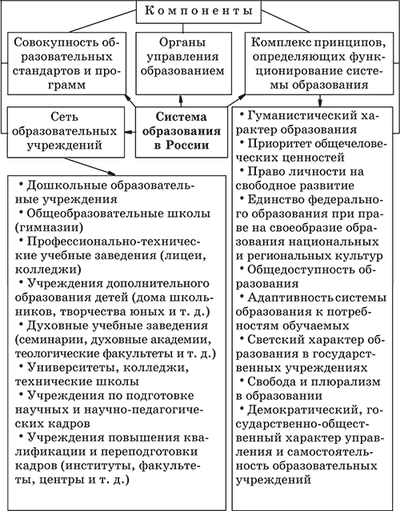

Социально-экономический и политический строй, культурно-исторические и национальные особенности определяют характер системы образования.

Образец задания

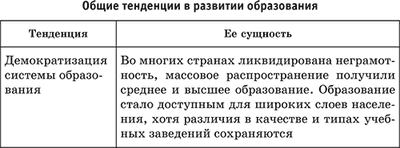

B4. Найдите в приведенном ниже списке тенденции, характеризующие развитие современного образования, и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) сокращение продолжительности образования

2) гуманизация образования

3) усиление сословного характера образования

4) гуманитаризация образования

5) отказ от преподавания общественных наук

6) создание единой системы образования для разных стран

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 246.

Тема 7. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне глубоких перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране, интерес к религии резко возрастает.

Существует множество определений религии. Приведем некоторые из них.

Религия (от лат. religare – связывать, reeligere – воссоединять, religio – счастливость, благочестие, набожность, предмет культа) – это:

– вера в сверхъестественное (в Бога);

– совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность;

– одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.

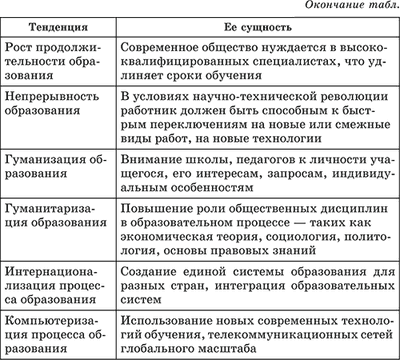

Вызывает споры и проблема происхождения религии.

Будучи одной из основ духовной жизни людей, а также формой общественного сознания, религия характеризуется следующими признаками: вера в сверхъестественное; организованное поклонение высшим силам; стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога, Абсолюта).

Вера является центральной мировоззренческой позицией и одновременно психологической установкой всех религий. Она выражает специфическое отношение к действительности или воображаемым объектам, явлениям, когда их достоверность и истинность принимаются без доказательств.

Религиозная вера включает в себя:

– нормы морали, которые объявлены происходящими от Божественного откровения; нарушение этих норм является грехом и, соответственно, осуждается и наказывается;

– определенные юридические законы и нормы, которые также объявлены или появившимися непосредственно в результате Божественного откровения, или как результат вдохновенной Богом деятельности законодателей;

– веру в боговдохновенность деятельности тех или иных священнослужителей, лиц, объявленных святыми, угодниками, блаженными и т. п.;

– веру в спасительную силу для души человека, ритуальных действий, которые совершают верующие люди в соответствии с указаниями Священных книг, священнослужителей и деятелей церкви (крещение, молитва, пост, богослужение и т. п.);

– веру в богонаправленность деятельности церквей как объединений людей, считающих себя приверженцами той или иной религии.

Религия – это не только комплекс представлений, верований, доктрин, но и культ, ритуалы и иные формы практического воплощения веры.

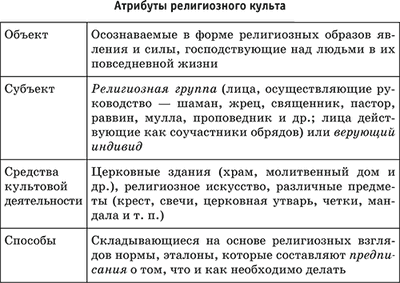

Религиозный культ является главным видом религиозной деятельности.

Культ (от лат. cultus – возделывание, уход, почитание, поклонение) – это вид религиозной деятельности, практически духовного освоения мира.

Разновидности культа:

– магия (колдовство) – комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на скрытые от человека силы для получения материальных и иных результатов.

– умилостивительный культ – комплекс ритуальных обрядов, обращенных к духу или Богу.

Религиозный культ является главным видом религиозной деятельности.

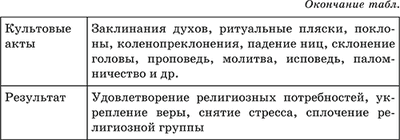

В современном мире существуют религии, которые условно можно разделить на три большие группы:

1) родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;

2) национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций: иудаизм, индуизм и др.;

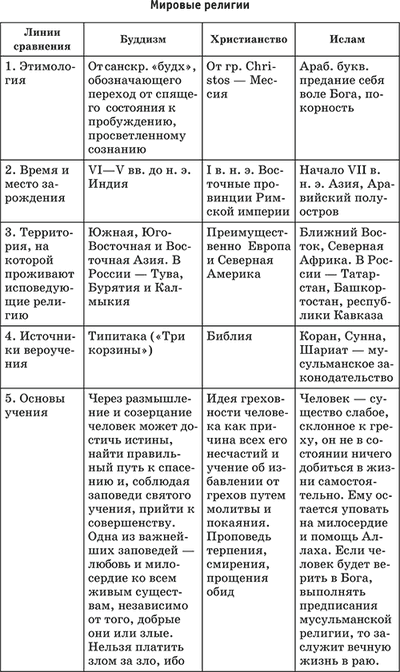

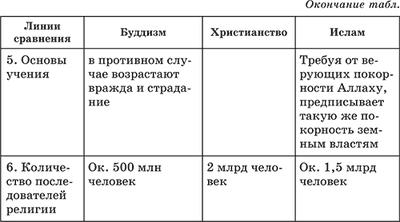

3) мировые религии: буддизм, христианство (католицизм, православие, протестантизм), ислам (суннизм, шиизм).

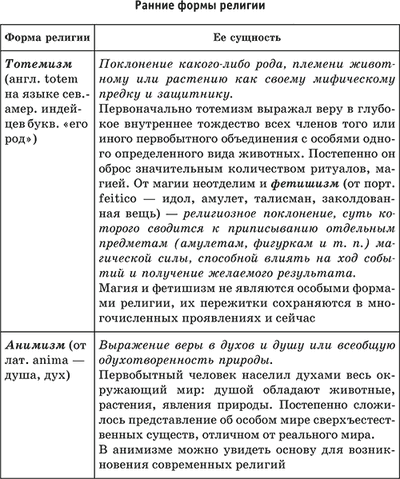

Достаточно развитые религии имеют и свою организацию – церковь, упорядочивающую жизнь религиозной общины.

Церковь (гр. Kyriakon – дом Господний) – социальный институт общества, религиозная организация, в основе которой лежит единый Символ веры (вероучение), определяющий религиозную этику и религиозную деятельность, систему управления жизнедеятельностью, поведением верующих.

В церкви действует определенная система норм (религиозной морали, канонического права и т. д.), ценностей, образцов и санкций.

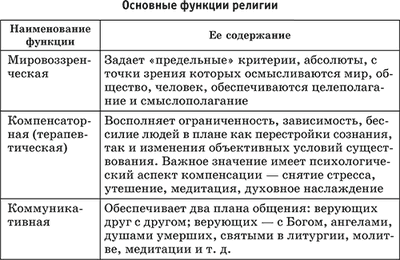

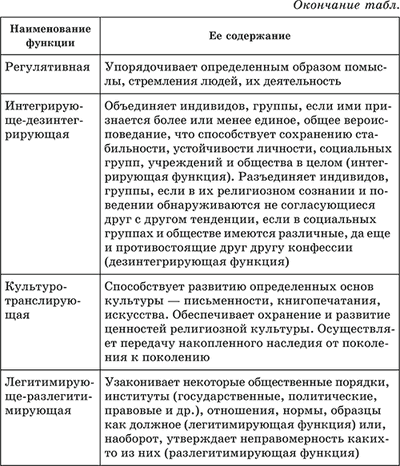

Кроме основных функций, религия в разное время выполняла и выполняет нерелигиозные функции, определяемые той конкретной историко-социальной обстановкой, в которой функционирует религиозное объединение.

Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации оказывают мировые религии, которые характеризуются следующими признаками: огромное число последователей во всем мире-, эгалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных групп); пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания); космополитичность, носят меж– и надэтнический характер, выходя за переделы наций и государств.

Сегодня все чаще говорят о процессе «исламизации», который очень противоречив: с одной стороны, отражает стремление народов развивающихся стран освободиться от остатков колониализма и западного влияния, с другой – реализация исламских лозунгов руками экстремистов может принести человечеству неисчислимые бедствия.

«Исламизация» – 1) содержание политических программ, выдвигаемых и осуществляемых в ряде стран мусульманского мира (Пакистане, Иране, Ливии), цель которых – построение «исламского общества»; 2) продолжающееся распространение ислама в ряде районов Азии, Африки, Индии, Дальнего Востока.

Образец задания

B2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «религия».

Верование; обряд; магия; знание; политеизм.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «религия».

Ответ: Знание.

Тема 8. Мораль. Нравственная культура

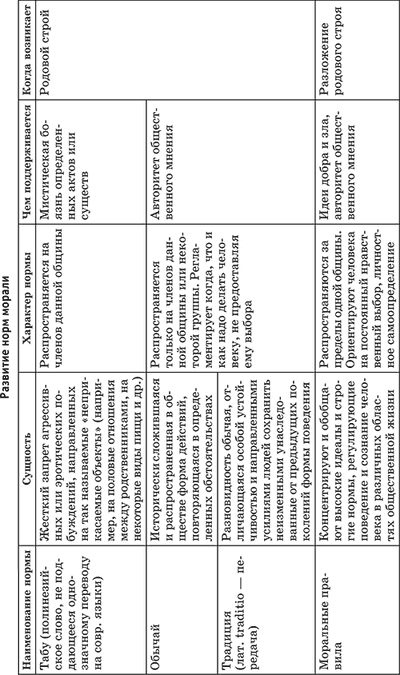

Особую роль в регулировании жизни общества и поведения людей играет мораль.

Мораль (от лат. moralis, mores – нравственный, относящийся к нраву, характеру) – форма общественного сознания, состоящая из системы ценностей и требований, регулирующих поведение людей.

По вопросу происхождения морали имеется ряд точек зрения:

– натуралистический подход – мораль присуща человеку от природы и является результатом биологического развития;

– теологический подход – мораль дарована человеку Богом;

– социологический подход – мораль появляется в процессе исторического развития общества наряду с правом, политикой и отражает различные социально-экономические интересы людей;

– культурологический подход – мораль является одним из элементов культуры, регулирующих социальное поведение человека. Содержание морали не сводится к социально-экономическим и политическим интересам людей.

Наличие морали свидетельствует о признании обществом того простого факта, что жизнь, интересы отдельного человека, «стыковка» личных и общественных интересов гарантированы только в том случае, если обеспечено устойчивое единство и порядок общества в целом.

С точки зрения структуры морали, моральные требования и представления принимают самые разнообразные формы по отношению к человеку, оказывая регулятивное воздействие на него.

Моральные требования и представления: нормы поведения («не лги»; «не укради»; «не убий»; «почитай старших» и т. д.); моральные качества (доброжелательность; справедливость; мудрость и т. д.); нравственные принципы (коллективизм – индивидуализм; эгоизм – альтруизм и т. д.); морально-психологические механизмы (долг, совесть); высшие моральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье и т. д.).

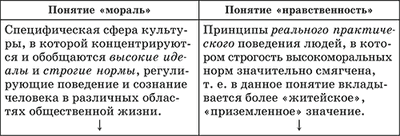

Понятия «мораль» и «нравственность» (рус. вариант лат. термина «мораль» происходит от слова «нрав») многие мыслители отождествляют, т. е. рассматривают их как синонимы. И все же следует учитывать и «тонкости» дискуссионного подхода, согласно которому понятия «мораль» и «нравственность» разводятся.

Философскую науку, предметом изучения которой являются мораль, нравственность, называют этикой (от гр. ethos – обычай). Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (таких как наука, право, религия, искусство и др.), анализирует ее природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, обосновывает различные ее системы.

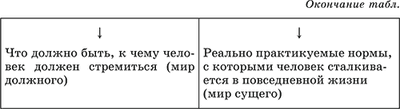

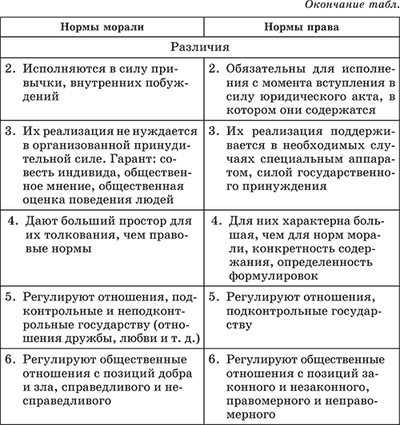

Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких-то частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а следование общим нормам и принципам поведения. Выполняя, наряду с появившимся позднее правом, роль регулятора поведения людей, мораль имеет с ним общие черты, но в то же время принципиально отличается от него.

Важнейшие функции морали в обществе

– Регулятивная – регулирование поведения человека во всех сферах общественной жизни.

– Ценностно-ориентационная – утверждение человеческого в человеке, поскольку мораль является жизненным ориентиром, в котором выражается стремление человека к самосовершенствованию.

– Мотивационная – моральные принципы мотивируют человеческое поведение, т. е. выступают как причины и побуждения, вызывающие у личности желание что-то сделать (или, наоборот, не сделать). Формирование нравственного облика личности.

– Конститутивная (от лат. constitus– утвердившийся, установленный) – принципы нравственности – высшие, главенствующие над всеми другими формами регуляции поведения людей. Безнравственность недопустима нигде.

– Координационная – обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах. Соблюдение людьми единых и всеобщих нравственных принципов делает их поведение предсказуемым, что имеет огромное значение в организации коллективной жизни людей.

В моральной регуляции особую роль играет способность человека самостоятельно определять линию поведения в обществе без повседневного внешнего контроля, сообразуясь только с совестью, честью, чувством собственного достоинства. В способности и умении человека адекватно следовать принципам морали в изменяющихся обстоятельствах заключается нравственная культура.

Нравственная культура личности – степень восприятия индивидом нравственного сознания и культуры общества. Нравственная культура личности является показателем того, насколько глубоко и органично требования нравственности воплотились в поступках человека благодаря влиянию общества.

Под воздействием разнообразных факторов: жизненного опыта, воспитания, этического просвещения и искусства – личность с той или иной степенью полноты аккумулирует в своем сознании и поведении достижения нравственной культуры общества.

Задача формирования нравственной культуры личности заключается в том, чтобы достигнуть оптимального сочетания традиционного и творческого элементов, соединить конкретный опыт личности с богатством общественной морали.

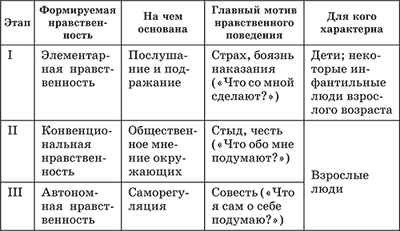

Формирование нравственной культуры личности проходит следующие этапы:

Нравственная культура личности представляет собой целостную систему элементов.

Структура нравственной культуры личности: культура этического мышления (умение человека различать добро и зло, применять нравственные нормы к особенностям сложившейся ситуации и т. д.); культура чувств (степень развитости, «очеловеченности» чувств, эмоциональной одухотворенности человека, способность к сочувствию, сопереживанию); культура поведения (совокупность форм повседневного поведения человека, в которых находят внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого поведения); этикет (уровень приверженности человека к правилам, регламентирующим форму, манеры поведение в обществе).

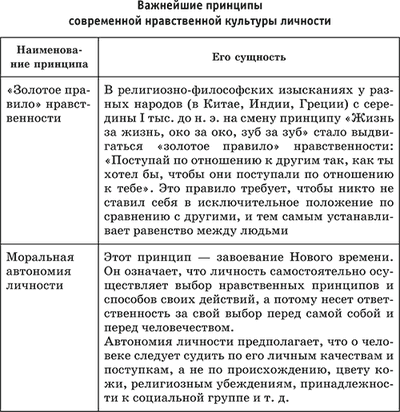

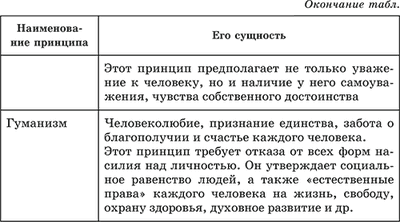

Можно выделить несколько этических принципов, которые постепенно все больше утверждаются в сознании людей и играют основополагающую роль в современной нравственной культуре.

Таким образом, нравственная культура личности – это знание общих моральных принципов, способность «переплавить» их в глубокие прочувственные убеждения, умение применять нормы поведения, находить адекватную им форму поступка.

Образец задания

C6. Проиллюстрируйте тремя примерами единство морали и права.

Ответ: В качестве примеров, иллюстрирующих единство морали и права, могут быть приведены: В системе социальных норм мораль и право выступают самыми универсальными, распространяющимися на все общество. У норм морали и права единый объект регулирования – общественные отношения. Как нормы морали, так и нормы права исходят от общества. Нормы морали и права выделились из мононорм первобытного общества. Нормы морали и права имеют сходную структуру и др.