Полная версия:

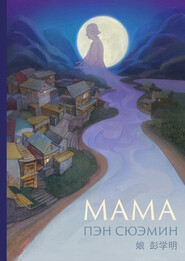

Мама

– Сылун! Что ты здесь делаешь? Ты ждал маму?

Завидев её, Сылун с плачем бросился ей навстречу. Он кричал:

– Мама!

Мама обхватила его руками:

– Ты ждал меня, сынок? Ждал меня?

Сылун, растирая слёзы, ответил:

– Я хочу пойти с тобой, мама! С тобой! Не бросай меня!

Мама плакала от радости. Она погладила Сылуна по голове и сказала:

– Будет, сынок, мама тебя не бросит. Идём со мной, прямо сейчас идём! Брат тоже тебя дожидается! Будете вместе!

Она взяла Сылуна за руку и побежала.

Всю дорогу Сылун, сияя от счастья, говорил маме, как он обрадовался, когда увидел её в деревне, как он не смел обратиться к ней, как он боялся сказать двоюродным бабке с дедом и как он побежал ждать её на балке. Едва рассвело, он уже был там, на верхнем крае долины, и ждал.

Когда они дошли до Янчао, там была ярмарка. Мама купила в палатке с лапшой миску супа и паровой пирог для Сылуна, чтоб он наконец наелся вдосталь.

Потом она отвела его в цирюльню и обрила налысо.

Сытый и чистый Сылун словно стал совсем другим человеком – симпатичным и бодрым.

Как говорят в сериалах – вот уж нарочно не придумаешь: злобные дед и бабка тоже приехали на ту же ярмарку. Они тут же увидели маму и Сылуна. Бабка подскочила к маме, вцепилась ей в полу и заорала:

– Какого чёрта ты притащила сюда Сылуна? Торгуешь «живым товаром»?

Мама просто онемела от испуга и удивления. Она не сразу нашлась, что ответить. Сылун испугался так, что скользнул за неё, как мышка.

Когда бабка увидела это, она пришла в бешенство.

Она вытащила Сылуна на свет божий и вмазала ему оплеуху:

– Ах ты гадёныш, глаза-то разуй! Столько лет тебя растили – всё зазря?! Сбежал с этой гадиной! Да ты знаешь, кто она? Она твою мамку уморила, и тебя не пожалеет! Пойдёшь с ней – она тебя живьём сварит и сожрёт!

Увидев это, мама закричала:

– Не бей его, слышишь! Это не он со мной пошёл, это я его увела!

– Какого чёрта ты его сюда притащила? Хочешь его продать, как поросёнка?

– Вот уж нет, хочу, чтобы он побыл у меня пару дней.

– Ишь как сладко поёшь, не первый день на него глаз положила, да? Думаешь, я не знаю, что ты задумала?

Тут Сылунов дед тоже вставил своё слово:

– Всё, что ты Вэньгую толковала, он нам рассказал. Думаешь, мы тебя не раскусили?! Гадина!

– Да мне его просто жалко! Ничего я не замышляю! Я бы его взяла, растила бы вместе с Сюэмином. Если он станет по вам скучать, я его вам пришлю.

Бабка Сылуна злобно сплюнула:

– Ха! душевнобольную тут из себя корчишь!

В окружении всё прибывающей толпы она болтала всё проворнее: просто молола языком, как будто лопала хлопушки – шлёп-шлёп- шлёп. Перед народом она напустила на себя уверенный и смелый вид и вещала с полным сознанием собственной правоты:

– Поглядите, почтенные, эта девка сто лет как развелась с нашим сыном, их пути давным-давно разошлись по разным краям. Сынок-то наш помер, горемычный, так она решила у меня внука единственного отобрать. Внук-то не её будет, а прежней невестки, вот и рассудите, почтенные, какое право она, мачеха, да ещё разведённая, имеет право забирать себе моего внучека?

Все сказали:

– Никакого.

Победившая старуха с пеной у рта продолжала гнуть своё:

– Чего у неё об неродном сердце болит? С чего она, мачеха, да ещё разведённая, хочет его себе, что затаила она в душе? Небось, хочет продать его, а если не продать, так сделать себе прислугой! Скажите, почтенные, разве бывают на этом свете добрые мачехи? Да нет ни одной!

Все закивали головами.

Мама почувствовала, будто стоит голой перед толпой. Она сгорала от стыда.

Плача, она сказала:

– Сердце человека познаётся временем, разве я такая? Я хотела только взять Сылуна на пару дней к себе. Разве я стала бы продавать его? Стала бы делать из него прислужника?

Старуха хмыкнула носом:

– На свете ни один злодей не сознается, что он злодей. Иди к чёрту! Если не отвалишь, донесу на тебя за похищение!

Мама ничего не могла поделать. Размазывая слёзы, она пошла с обидой прочь.

Она увидела, как за спиной у деда с бабкой бьётся и кричит Сылун. Мама знала, что он хочет уйти с ней. Ей ужасно хотелось подбежать и обнять его, как-то успокоить, но она не смела. Не могла. Под разрывающие душу крики Сылуна мама побрела своей дорогой.

Много лет спустя, рассказывая эту историю, мама всегда обливалась слезами и тихо всхлипывала. Она не могла забыть ту купленную Сылуну пару ботинок.

– Твой брат Сылун в такую рань поднялся ждать меня… Уж не знаю, видел ли он потом ещё хоть раз в жизни эти несчастные ботинки? Не знаю, не положил ли на них кто-нибудь глаз? А такие славные были ботиночки!

Это были кеды ТунТун с высоким задником.

– Почему же ты не передала их с дядькой Вэньгуем? – спросил я.

Мама ответила:

– Тогда у всех было много ребятишек, жизнь была тяжёлая. Я боялась, что Вэньгуй возьмёт их себе.

Я улыбнулся:

– Ох, мама, широкая у тебя душа, а всё по мелочи считаешься.

Глава 14

В тот год сентябрь выдался жаркий. На заре вставали багровые облака, раскалённое небо обжигало кожу. Всё было спалено и выжжено, над самой землёй поднимались клубящиеся язычки – прозрачные, подёргивающиеся, как струйки воды. Почва покрылась трещинами, как изжаренная в масле. Поля пошли от сухости расщелинами. Река была обескровлена. Скот, встречая людей с водой, бежал за ними следом. Неустанно трудившиеся днём и ночью водяные колёса утратили всё своё очарование – они остановились и спали тяжёлым сном, как изнурённые болезнью.

Мама с сестрой возвращались с ярмарки домой. Была уже поздняя ночь, они шли с факелом. Несколько искр нырнуло в сухие камыши, и они занялись огнём. Мама с сестрой спешно стали сбивать пламя, но у них ничего не получалось – горы всё лето стояли сухие, солома и тростник, казалось, готовы были загореться от одного взгляда. Повсюду были крутые обрывы, спастись было некуда.

Мама подумала, что на сей раз всё кончено. Она пустила пал по склонам, и за это полагался если не расстрел, то верное пожизненное заключение.

Огонь буквально мгновенно охватил всё вокруг, осветив полнеба алым румянцем. Нужно было бежать, иначе они бы сгорели заживо. Мама крикнула сестре:

– Беги скорее! Беги по горе вниз, возвращайся кружным путём, чтоб тебя никто не увидел! Если кого встретишь – прячься! Из дома никуда не ходи. Если кто спросит, скажи, что мы давно дома, что шли другой дорогой. Ни в коем случае не говори, что мы здесь проходили! Не говори, что мы выпустили огонь на свободу! Иначе нас засадят за решётку!

Сестра не хотела уходить, она умоляла, чтобы мама пошла с ней. Сестре было всего девять лет, она боялась идти ночью одна. Мама хлестала огонь и кричала:

– Если ты не уйдёшь сейчас, мы обе здесь сгорим, никто из нас не увидит больше твоего брата! Не бойся, мама живучая, мама знает, как себя защитить! Мама – взрослый человек, сама пустила огонь, сама и должна справиться, я не могу уйти, если уйду – это преступление!

В этот миг гул человеческих голосов уже напоминал клокотание котла. Народ из Шанбучи бросился вниз на помощь с вёдрами, тазами и косарями.

Мама решительно толкнула ревущую сестру:

– Беги! Столкнёшься с людьми – сразу прячься! Ни в коем случае не говори, что мы шли этой дорогой! Ни в коем случае не говори, что это мы пустили огонь!

Сестра кивнула и, обливаясь слезами, побежала другой дорогой вверх по горе. Сверкая босыми пятками и разметав по плечам косицы, она бежала из объятий шумящего огня прямиком во тьму.

Мамин силуэт рисовался алым на фоне красного бушующего пламени. Она самозабвенно тушила огонь.

Когда народ из деревни добежал ей на помощь, огонь уже перекинулся на её одежду, она еле дышала. Ещё немного, и мама бы сгорела.

После пожара коммуна послала милицейского комиссара Кун Цинляна расследовать его причины. Кто-то донёс, что видел маму с сестрой, которые шли в сумерках по дороге, – очень может быть, что это именно они подпустили красного петуха.

Мама ни в какую не хотела признаваться. Она билась лбом об землю, каталась по земле и выла, угрожая самоубийством. Всё твердила, что народ притесняет её и её сироток.

Потом, спустя годы, сестра с улыбкой говорила мне:

– Мама тогда прикидывалась очень уж похоже, словно её и вправду зря обидели.

А мама отзывалась:

– Так всё ради вас, поганцы! Если бы меня упекли за решётку, вы бы околели с голоду, кормили бы уже горных волков.

«А признаваться нельзя было, – говорила она. – Это был чистый подрыв социалистического производства, “действующая контра”. Признаться было равносильно смерти».

Из-за маминого упорства это дело о поджоге так и осталось нераскрытым. Бригадир подозревал, что виной всему происки классовых врагов. Он даже велел посадить под арест несчастную старуху-помещицу.

Собрания по критике классово чуждых элементов устраивали всякий раз на площадке для просушки зерна. Этот раз не стал исключением. На площадке под ночным небом горело несколько шумных костров.

Старуху выволокли на сцену под началом бригадира и командира батальона милиции. Огонь освещал алым светом их взволнованные лица. Лицо у бригадира было довольно-таки лошадиное, а от возбуждения оно скривилось так, что стало ещё сильнее напоминать морду лошади. Чудно было и то, что командир батальона, который всегда был дружелюбным и мягким, тут тоже казался полон ярости: неописуемый гневный свет делал его молодое красивое лицо пугающим и тревожным.

Три огромных костра словно собрали без остатка весь свет – они будто хотели сжечь этот ночной мрак, но не могли его развеять. От них только отлетали зёрнышки искр, как кровавые слёзы пожара.

В молодости старуха-помещица была известной на всю округу красавицей. Она очень следила за своим внешним видом. На каждое собрание по критике и самокритике она одевалась как на праздник. Бригадир от этого просто бесился. Он всякий раз хватал её за волосы, чтобы она осталась растрёпанной. Он рвал ей седые пряди и кричал: «Ещё выделываешься, стерва, я тебе покажу, как выделываться!»

Она слишком любила всё красивое, почти что кичилась своей аккуратностью, и действительно это было уже чересчур. Бригадир раздражённо спросил:

– Говори, дрянь, это ты подпалила горы?

– Нет.

– Если не ты, то кто? У нас только одна помещица, только ты одна ненавидишь наш социалистический строй, только ты хочешь, что всё было по-старому!

– Да я-то что? Я ничего не хочу.

– Если не ты, то кто – наши крестьяне-бедняки? Я думаю, это всё ты – не можешь жить своей буржуйской жизнью, вот и решила нас всех спалить к чертям!

Старуха-помещица всё отрицала:

– Да нет же, нет, это не я.

– Тогда скажи, кто это, – велел бригадир.

– Не знаю.

– Не хочешь сознаваться? Дерзишь тут? А ну на колени! – с этими словами бригадир пнул её ногой, и она упала.

Распластавшись на земле, старуха завыла:

– Это не я, ты всё наговариваешь.

Бригадир снова остервенело пнул её:

– Ещё смеешь заикаться, что это я наговариваю? Да это точно ты! Ты как камень из сортира, воняешь на всю деревню, ты преступница!

Старуха была простужена и сильно кашляла. Она растянулась на земле и больше уже не вставала, а только постанывала.

Бригадир решил, что она прикидывается, и снова пнул её.

Тут мама выскочила вперёд и закричала:

– Не бей её, это я пустила огонь!

Все переглянулись. Оказывается, это и впрямь была она!

Бригадир посмотрел на неё безумными глазами:

– Ты? Я так и знал, что это ты!

Тут закричала тётушка Ханьин:

– Не лезь, сестра! Сегодня мы разбираемся с помещицей, а не с тобой!

Мама знала, что Ханьин хочет защитить её, и сказала:

– Это правда я, я не специально.

Бригадир подскочил к маме, навернул вокруг неё пару кругов, и ехидно произнёс:

– Гляди, какая смелая, созналась-таки!

Мама сказала:

– Я знаю, что ты только и думаешь, как спустить с меня шкуру. Я ничего поперёк не скажу, пусть так. Только отпусти её.

Бригадир заорал:

– Отпустить? Это где такое видано! Ты сказала, а я побежал делать? Да кто ты такая! Жалко стало помещицу? Да вы с ней одна шайка-лейка! Иди, иди сюда к позорному столбу, отделаем вас обеих!

Кто-то тут же протянул деревянную табличку. Бригадир углём нацарапал на ней «У Вторая» и поставил огромный крест.

Верёвки не нашлось, и бригадир велел маме просто взять её в руки и встать рядом со старухой-помещицей.

Когда бригадир и все деревенские стали кричать: «Долой диверсантку У Вторую!», моё сердце просто разрывалось от горя.

Мамочка, зачем же ты созналась, раз ты даже сестре не велела сознаваться? Как нам было теперь смотреть людям в глаза? Если тебя посадят, как мы станем жить?

Мама сказала нам:

– Нужно жить и работать на совесть, за свои поступки надо отвечать самому, нельзя сваливать на других. Если ошибся – сам и расхлёбывай свою баланду. Старуха-то была больная, если бы они забили её насмерть, мама бы на всю лишилась покоя. Нужно иметь хоть каплю сочувствия. И вы запомните, дети, можно делать всё что угодно, но всё – по совести.

После непродолжительного избиения Кун Цинлян встал и сказал:

– Ладно, я думаю, она не нарочно. Теперь она получила знатный урок. Слава богу, что погорело немного, всего полсклона, там одна трава да тростник, на деревья огонь не перекинулся. Коллектив не пострадал. На этом дело и закончим, больше чтоб никто об этом не говорил.

Раз комиссар, ответственный за поимку преступника и общественный порядок, так сказал, бригадиру ничего не оставалось, кроме как умыть руки. Деревенские дружно согласились – всем хотелось лечь спать пораньше. Никто, по-хорошему, и не собирался забивать маму насмерть, все хотели только доискаться до того, как было дело. Теперь, когда это стало ясно как день, проблема исчезла сама собой.

Страшный огонь опалил полсклона, и в этом огне закалился мамин несгибаемый характер, мамино доброе, пламенное сердце.

Холодный ветер «культурной революции» овеял эту сцену, и после него осталось искреннее тепло человеческой доброты.

Если бы не Кун Цинлян и не тётушка Ханьин, мама, вернее всего, оказалась бы за решёткой. Если бы бригадир заморочился всерьёз и подал бы бумагу в высшие инстанции, мама не вышла бы так легко сухой из воды.

Глава 15

Я учился в школе № 2 уезда Гучжан, которую организовала гучжанская коммуна Цетун.

Всякий гучжанец хранит в душе самые радостные, почти священные воспоминания о ней. Хотя это была просто сельская школа, тогда она была овеяна славой и гордостью. Репутация школы № 2 была много выше, чем у школы № 1. Дети главы уезда и секретаря окружного парткома не гордились тем, что учились в школе № 1, но гордились тем, что учатся в школе № 2. И сегодня семь десятых всех талантов и чиновников округа – всё сплошь выходцы из средней школы № 2. Восемьдесят процентов руководителей различных бюро в округе Гужан заканчивали эту школу.

Гучжанская школа № 2 располагалась на границе между двумя уездами – Гучжаном и Баоцзином, в деревне Цетун. За школой была гора, невысокая и похожая на тигра. Слева и справа тянулся горный кряж, длинный и напоминающий дракона. Посередине между кряжами, как коврик, расстилался небольшой участок ровной земли – большая редкость в горном Гучжане. Гучжанская школа, защищённая со спины внушительным тигром, облепленная с боком драконьими жилами, развёрнутая лицом к ровной широкой дороге, могла похвастаться поистине завидным месторасположением. Люди до сих пор часто вспоминают, как выигрышно она была расположена. Немудрено, что с таким добрым фэншуем там было столько талантов.

Школа была построена на горе. На самом нижнем ярусе располагались две огромных баскетбольных площадки. На втором была терраса, вся сплошь поросшая зелёной травой. На третьем стояло само здание – длинное, двухэтажное, вмещавшее двенадцать классов. Перед классами была спортплощадка. На спортплощадке росло два коричных дерева и одна груша. Коричник буйно шумел кроной круглый год и никогда не сбрасывал листву. Осенью весь школьный двор наполнялся удивительным ароматом его цветов. Старая груша была высотой в несколько десятков метров, она, как столб, устремлялась в голубое небо. Я никогда после не видел такой крепкой и высокой груши. Наверняка у неё была душа. Сбоку от классов был большой актовый зал. Обычно им не пользовались, только если шёл дождь там проводили общие собрания всех классов или спортивные занятия. Зал и правда был очень большой – туда можно было поместить несколько тысяч учеников, и ещё осталось бы место. Поэтому ползала было отдано под столовую. Там было пять-шесть окошек, через которые выдавали еду. Едва заслышав звонок, мы пулей вылетали из класса и неслись в актовый зал, чтобы поскорее занять очередь. Сбоку от столовой была кухня, где кашеварили повара. Позади учебных корпусов высилось здание учительского общежития. В нём было всего шесть комнат: в четырёх из них жили учителя, а две посередине отводились под классы. Совсем позади торчало несколько общежитий для учеников и совсем крохотный учительский дом.

Нам, детям, было лет по десять с небольшим. Мы не чувствовали никакой разобщённости с молодыми холостыми учителями. Мы часто безо всякой надобности шастали к ним в общагу; когда они садились есть, мы пристраивались тоже. Как только у учителя появлялось дома что-нибудь вкусненькое, мимо тут же, как мышки, пробегали его ученики, и он звал их запустить свои палочки в общую миску. Это стало обычным делом и вошло в привычку: ученики сметали всё на своём пути, вылизывая тарелки до блеска. Самые бойкие и успешные ребята оставляли у учителей свою одежду, обувь, деньги и другие личные вещи – это считалось в порядке вещей. Учительский дом становился их домом. У каждого из нескольких десятков школьных учителей жило в комнате по нескольку школьников. Директор школы Лу Кайвэнь не был исключением. Учителя относились к нам хорошо, и мы ничего не забывали. Родители были в курсе, а потому часто совали нам редьку, капусту, всякую дичь для учителей. Самые благодарные приходили отдать должное учителю собственной персоной. Учителя, конечно, никогда не пользовались ситуацией: наоборот, они всеми способами старались оставить родителей в гостях, накормить их и напоить. Все жили как одна большая семья и заботились друг о друге. Весть об этом, разумеется, разнеслась, как ветер, по всему уезду. Уезд был маленький, и всяк в нём знал, какие отличные учителя достались школе № 2, какие там стояли порядки и как славно учились ребята. Школа № 2 стала Меккой для каждого родителя и школьника, золотыми вратами в светлое будущее. Педагоги любили своих учеников, а ученики уважали наставников, на уроках они вели себя образцово. Фактор учителя ещё никто не отменял: чем лучше педагог относился к своим подопечным, тем веселее они бежали в классы, тем усерднее учились; к плохому учителю никто не спешил на уроки. Все учатся немножко для себя и немножко для учителя. А потому в школах часто бывает так: у хорошего учителя все ребята демонстрируют большие успехи, что бы за предмет он ни преподавал. У жестоких учителей, которым нет дела до детей, не бывает хороших учеников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Хунань – провинция на юго-востоке Китая. Административный центр и крупнейший город – Чанша. – Здесь и далее – примечания переводчика.

2

Народность туцзя – одно из национальных меньшинств Китая. По происхождению туцзя относятся к народам тибето-бирманской языковой группы, но сильно китаизированы и говорят на китайском языке. В прошлом говорили на двух языках – северном и южном туцзя, но в настоящее время ими владеет менее 1 % населения. Туцзя сохраняют лишь некоторые черты самобытной культуры.

3

Му – мера земельной площади, равная приблизительно 0,07 га (667 кв. метров, 7 соток).

4

Имеется в виду Бао Чжэн – китайский государственный деятель и судья времён династии Сун, известный как прообраз мудрого и справедливого судьи Бао, главного героя ряда литературных произведений.

5

Ли – китайская мера длины, равная 0,5 км.

6

В Китае не принято называть старших по имени.

7

Акебия пятерная – вид двудольных растений, входящий в род Акебия семейства Лардизабаловые. Плоды длиной 6–8 см, яйцевидно-продолговатые, мясистые, пурпурно-фиолетовые, с восковым налётом, раскрывающиеся по брюшному шву.

8

Пуэрария дольчатая, или Пуэрария лопастная, или кудзу – вид растений из рода пуэрария семейства бобовых. Используется в пищу: листья идут на изготовление салатов, голубцов, из цветов приготавливают варенье; кудзу богата углеводами (в том числе используется как источник крахмала).

9

Чжан – китайская сажень, равна 3,33 метра.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов