Полная версия:

Тесен круг. Пушкин среди друзей и… не только

Тем не менее своё первое опубликованное стихотворение «К другу стихотворцу» (1814) Александр адресовал Кюхле, как прозвали лицеисты Вильгельма. Но в тот же год написал на приятеля две сатиры:

Вот Виля – он любовью дышит,Он песни пишет зло,Как Геркулес сатиры пишет,Влюблён, как Буало (1, 294).* * *Покойник Клит в раю не будет:Творил он тяжкие грехи.Пусть бог дела его забудет,Как свет забыл его стихи! (1, 298)Пушкин называл Вильгельма «живым лексиконом и вдохновенным комментатором» и говорил, что много почерпнул из совместных с ним чтений. В 1815 году благодаря Кюхле познакомился с только что вышедшими «Письмами русского офицера» Ф. Н. Глинки, имевшими шумный успех. Фёдор Николаевич был родственником Вильгельма и несколько раз навещал его в лицее.

4 мая 1815 года Ивану Пущину исполнилось семнадцать лет. Это событие друзья впервые отметили со спиртным. В стихотворении «Пирующие студенты» Александр назвал всех участников застолья, о Кюхельбекере упомянул в заключительной строфе:

Но что?.. Я вижу все вдвоём;Двоится штоф с араком;Вся комната пошла кругом,Покрылись очи мраком…Где вы, товарищи? где я?Скажите, Вакха ради…Вы дремлете, мои друзья,Склонившись на тетради…Писатель за свои грехи!Ты с виду всех трезвее,Вильгельм, прочти свои стихи,Чтоб мне заснуть скорее. (1, 67)Вильгельм был непоколебим в принципах добра, справедливости, самоотвержения в любви и дружбе. Он вёл рукописный «Словарь», в который выписывал понравившиеся ему высказывания авторов прочитанных книг. Под заголовком «Рабство» он поместил, например, следующее рассуждение: «Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на петлю, которая суживается от сопротивления. Нет середины: или терпи, как держат тебя на верёвке, или борись, но с твёрдым намерением разорвать петлю или удавиться».

В пополнении «Словаря» участвовали и другие лицеисты. В стихотворении «19 октября (1825 год)» упомянул его Пушкин:

Златые дни! Уроки и забавы,И чёрный стол, и бунты вечеров,И наш словарь, и плески мирной славы,И критики лицейских мудрецов! (2, 392)Дни пребывания в лицее стали «златыми» спустя восемь лет после его окончания («19 октября»), но в период учёбы Пушкин их таковыми не считал. 27 марта 1815 года писал П. А. Вяземскому: «Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая…

Правда, время нашего выпуска приближается; остался год ещё. Но целый год ещё плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год ещё дремать перед кафедрой… это ужасно» (10, 8).

А в альбом Кюхельбекера юный поэт записал:

В последний раз, в сени уединенья,Моим стихам внимает наш пенат.Лицейской жизни милый брат,Делю с тобой последние мгновенья.Прошли лета соединенья;Разорван он, наш верный круг.Прости! Хранимый небом,Не разлучайся, милый друг,С свободою и Фебом!Узнай любовь, неведомую мне,Любовь надежд, восторгов, упоенья:И дни твои полётом сновиденьяДа пролетят в счастливой тишине!Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,При мирных ли брегах родимого ручья,Святому братству верен я (1, 269).После окончания лицея, с сентября 1817 года Кюхельбекер преподавал в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. В нём учился Лёва, младший брат Александра. Посещая его, Пушкин встречался с Вильгельмом. Вместе были на лицейских годовщинах в 1817 и 1818 годах, а в следующем серьёзно поссорились. Причиной размолвки стала эпиграмма Пушкина

За ужином объелся я,А Яков запер дверь оплошно —Так было мне, мои друзья,И кюхельбекерно, и тошно (1, 441).Вильгельм обиделся и вызвал приятеля на дуэль. Н. А. Маркевич, историк и этнограф, вспоминал: «Они явились на Волково поле и затеяли стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе. Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя. Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал:

– Дельвиг! Стань на моё место, здесь безопаснее.

Кюхельбекер взбесился, рука его дрогнула, он сделал пол-оборота и пробил фуражку на голове Дельвига.

– Послушай, товарищ, без лести – ты стоишь дружбы, без эпиграммы – пороху не стоишь, – сказал Пушкин и бросил пистолет».

Неологизм, невольно созданный Пушкиным, так ему понравился, что он стал употреблять его в письмах. 30 января 1823 года Александр Сергеевич сетовал из Кишинёва брату Льву: «Я ведь тебе писал, что кюхельбекерно мне на чужой стороне» (10, 54).

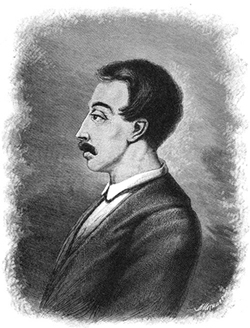

В. К. Кюхельбекер

17 августа 1825 года поэт повторил свои сетования из Михайловского: «На днях виделся я у Пещурова[11] с каким-то доктором-аматёром[12]: он успокоил меня – только здесь мне кюхельбекерно» (10, 173).

…Лицей Кюхельбекер окончил с серебряной медалью и был выпущен в Главный архив Коллегии иностранных дел, став сослуживцем Пушкина. Но чиновник из него не получился: поглощение творчеством не лучшим образом сказывалось на работе. Чашу терпения начальства переполнило его выступление 22 марта 1820 года в Вольном обществе любителей российской словесности со стихотворением «Поэты»:

И ты – наш новый Корифей,Певец любви, певец Руслана!Что для тебя шипенье змей,Что крик и Филина и Врана? —Лети и вырвись из тумана,Из тьмы завистливых времён.Стихотворение было написано в связи с началом преследования Пушкина за оду «Вольность». После удаления поэта из столицы Кюхельбекеру тоже пришлось уехать: сначала за границу, затем на Кавказ, полтора года он провёл в деревне. Поселившись наконец в Москве, издавал журнал «Мнемозина», который пользовался успехом и приносил доход.

Друзья переписывались. Известны пять писем Кюхельбекера к Пушкину и два Александра Сергеевича к Вильгельму. В первой половине мая 1824 года, находясь в Одессе, поэт извещал собратьев по лицею о своих занятиях: «Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пёстрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма[13].

Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я ещё встретил. Он исписал листов 1 000, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная» (10, 86–87).

Это письмо было перехвачено полицией и стало поводом к увольнению Пушкина из Коллегии иностранных дел и ссылке его в Михайловское. К этому времени Кюхельбекер перебрался в Петербург, откуда К. Ф. Рылеев писал о нём Александру Сергеевичу: «В субботу я был у Плетнёва с Кюхельбекером… Прочитаны были твои “Цыгане”. Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек этот Кюхельбекер! Как он любит тебя!»

Пушкин отвечал тем же:

Служенье муз не терпит суеты;Прекрасное должно быть величаво:Но юность нам советует лукаво,И шумные нас радуют мечты…Опомнимся – но поздно! и унылоГлядим назад, следов не видя там.Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,Мой брат родной по музе, по судьбам?Пора, пора! душевных наших мукНе стоит мир; оставим заблужденья!Сокроем жизнь под сень уединенья!Я жду тебя, мой запоздалый друг —Приди; огнём волшебного рассказаСердечные преданья оживи…(«19 октября»)В столице Кюхельбекер невольно вошёл в круг будущих декабристов, его друзьями были К. Рылеев, А. Бестужев и А. Одоевский. Вскоре и он примкнул к ним. В «Алфавите декабристов» об этом говорится следующее: «Принят в Северное общество в последних числах ноября 1825 года. На совещаниях нигде не был, а 14 декабря, узнав о замышляемом возмущении, принял в оном живейшее участие; ходил в Московский полк и Гвардейский экипаж. 14 декабря был в числе мятежников с пистолетом, целился в великого князя Михаила Павловича и генерала Воинова (уверяет, что, имея замоченный пистолет, он целился с намерением отклонить других с лучшим орудием). По рассеянии мятежников картечами, он хотел построить Гвардейский экипаж и пойти на штыки, но его не послушали. После чего он скрывался побегом в разных местах, переодевшись в платье своего человека с ложным видом, в коем переправил год из 1823-го на 1825-й. Пойман в Варшаве».

За две недели пассивного пребывания в тайном обществе Кюхельбекер был причислен к преступникам, достойным казни «отсечением головы». Её заменили двадцатилетней каторгой. Десять лет Вильгельма продержали в крепостях: Петропавловской, Кексгольмской, Шлиссельбургской и Динабургской. При переводе в последнюю он неожиданно встретился с Пушкиным. Случилось это близ станции Залазы, около Боровичей Псковской губернии, 14 октября 1827 года.

К станции подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Александр Сергеевич вышел посмотреть, кого везут, и… «Один из арестантов стоял, опершись у колонны, – писал он на следующий день. – К нему подошёл высокий бледный и худой молодой человек с чёрною бородою, в фризовой шинели и с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие, я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений. Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, но куда же?»

Из Динабургской крепости Кюхельбекеру иногда удавалось писать другу. Александр Сергеевич пытался помогать ему: содействовал публикации статьи «Мысли о Макбете», мистерии «Ижорский» и книги «Русский Декамерон». Творчество помогало Вильгельму переносить тяготы заключения; творчество было смыслом его жизни, о чём он писал из своей одиночной камеры: «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом, утешения, которые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их… Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог бы купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочёл бы счастию без неё».

14 декабря 1835 года Кюхельбекера отправили на вечное поселение в Сибирь.

«И всюду он гусар»

Среди новых друзей юного поэта выделялся П. П. Каверин, бывший только на пять лет старше Александра. Пётр Павлович учился в Московском университете и слушал лекции в Гёттингемском. В январе 1813 года он вступил в Смоленское ополчение и прошёл с русской армией до Парижа, являя собой образец удивительной храбрости и безрассудства. Во время пребывания в Гамбурге за проказы был лишён полагавшейся ему награды. Барон М. Ф. Корф говорил о нём: «Это был самый весёлый повеса в полку».

Бретёр, поклонник Венеры и Вакха, Пётр Павлович любил удивлять окружающих. Так, однажды, в парижском ресторане, он обратил внимание окружающих на четвёрку молодых людей, которые, сев за стол, потребовали бутылку шампанского и четыре стакана. В противовес им Каверин заказал четыре бутылки шампанского и попросил один стакан. За обед он опорожнил все четыре бутылки, а за десертом выпил кофе с приличным количеством ликёра. После чего твёрдой походкой вышел из ресторана, сопровождаемый аплодисментами публики.

В августе 1816 года Каверин в чине поручика лейб-гвардии Гусарского полка оказался в Царском Селе, где познакомился с Пушкиным. По вечерам, после классных часов, когда лицеисты бывали в доме директора Энгельгардта и в других семейных домах, Александр уходил к друзьям-гусарам, среди которых особо выделял Петра Павловича:

В нём пунша и войны кипит всегдашний жар,На Марсовых полях он грозный был воитель,Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,И всюду он гусар (1, 207).После окончания лицея поэт ещё больше сблизился с лихим офицером, завсегдатаем петербургских кафе и ресторанов. О последних Пушкин упомянул в последней главе своего знаменитого романа в стихах:

Уж тёмно: в санки он садится.«Поди, поди!» – раздался крик;Морозной пылью серебритсяЕго бобровый воротник.К Talon помчался: он уверен,Что там уж ждёт его Каверин.Вошёл: и пробка в потолок,Вина кометы[14] брызнул ток… (5, 15)Казалось бы, мелочь – вскользь вспомнил старого друга. Но вот мнение П. А. Вяземского, не последнего человека в отечественной словесности: «Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет». Уверенность Петра Андреевича в том, что имя друга гениального поэта должно остаться в истории литературы, многого стоит.

Каверин немало покуролесил в молодости. Пушкин тянулся за ним, полагая, что бесшабашность – свойство определённого возраста:

Пускай умно, хотя неосторожно,Дурачиться мы станем иногда —Пока без лишнего стыдаДурачиться нам будет можно.Всему пора, всему свой миг,Всё чередой идёт определенной:Смешон и ветреный старик,Смешон и юноша степенный (1, 461).Понимая, что не все согласятся с такой логикой, поэт советовал старшему другу:

И черни презирай ревнивое роптанье.Она не ведает, что можно дружно житьС стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,Что резвых шалостей под лёгким покрываломИ ум возвышенный и сердце можно скрыть.Пётр Павлович выпил немало вина, очаровал многих женщин, вдоволь почудил, но ничего основательного в жизни не сделал. Его роль в судьбе молодого Пушкина была скорее отрицательной, чем положительной: Каверин ввергал его в искушения всякого рода, при этом не всегда благовидные.

«Товарищ милый, но лукавый»

На момент знакомства с Пушкиным П. А. Катенин (1792–1853) служил в гвардейском Преображенском полку. Вот как характеризовал его современник, чиновник Московского архива иностранных дел Ф. Ф. Вигель:

– Несколько слов ещё об одном военном стихотворце, об офицере Павле Александровиче Катенине. Круглолицый, полнощёкий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на кофеварке. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовёт его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это он готов вступиться с оружием в руках.

Пушкина Павел Александрович впервые увидел 27 августа 1817 года в театре на представлении драмы А. Коцебу «Сила клятвы». Их познакомил переводчик «Илиады» Н. И. Гнедич.

Встреча была мимолётной и скоро забылась. Но не молодым поэтом. Катенин – участник Бородинской битвы, сражения при Кульме и похода на Париж. Природа щедро оделила его высокими дарованиями и пламенной душой; ко всему этому был он энциклопедически образован. «Не было ни одного исторического события, которого он бы не мог изложить со всеми подробностями», – утверждал актёр П. А. Каратыгин.

Павел Александрович прочитал в подлиннике почти все выдающиеся произведения французской, немецкой, английской, итальянской и испанской литературы. Более того, хорошо знал философию, богословие, многие естественные науки и высшую математику. Разносторонность познаний Катенина поражала. Тот же Каратыгин вспоминал:

– Он мог вести диспуты с кем угодно и о чём угодно и своей неотразимой диалектикой сбить с толку, обезоружить своего противника и доказать всё, что бы ему ни хотелось доказать. Декламировать, рассказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать – вот сфера, в которой он не имел равных.

Как многие незаурядные люди, Катенин был недоволен социальным строем России, и это привело его в ряды «Союза спасения», одной из первых тайных организаций декабристов, для которой он написал революционный гимн:

Отечество наше страдаетПод игом твоим, о злодей!Коль нас деспотизм угнетает,То свергнем мы трон и царей.Свобода! Свобода!Ты царствуй над нами!Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —Вот клятва каждого из нас…Своего свободомыслия Павел Александрович особо не таил, в суждениях был независим, начальствующих лиц не чтил. В армии это не приветствовалось, и службу пришлось оставить. Но без дела Катенин не сидел, ибо был увлечён театром.

Ещё в 1811 году на сцене петербургского Большого театра была поставлена трагедия Корнеля «Ариадна», переделанная портупей-прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка Павлом Катениным. С этого времени он стал постоянным театральным автором и строгим ценителем игры актёров. Его авторитет в театральной среде был очень высок.

Находясь в Париже, Катенин побывал на представлениях, в которых играли Тальма, Дюшенуа и Марс. Это способствовало формированию чётких литературно-эстетических взглядов убеждённого сторонника народности и историзма. Павел Александрович консультировал всесильного драматурга А. А. Шаховского, бывшего четверть века начальником репертуарной части петербургских императорских театров.

Неудивительно, что однажды (через год после знакомства) Пушкин самозвано заявился к литературному эрудиту. Павел Александрович был у соседей, за ним пошёл слуга. Гость встретил хозяина в дверях квартиры и подал ему в руки толстую палку.

– Я пришёл к вам, – заговорил он, – как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

– Учёного учить – портить, – возразил Катенин и повёл Александра в комнаты.

Они сразу почувствовали расположение друг к другу, и Пушкин спросил, какие из его опубликованных стихотворений можно считать удачными.

– Лёгкое дарование приметно во всех, – ответил Катенин, – но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?»

Молодой поэт согласился с этой оценкой, сказав, что все прочие стихотворения он предаст вечному забвению. Катенин оказал благотворное влияние на творчество Пушкина, отучив его от эстетической односторонности (следованию литературной системе карамзинизма). Александр Сергеевич ценил Катенина как эрудированного критика; в феврале 1826 года писал ему: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принёс бы русской словесности» (10, 200–201).

Амплуа критика Катенина не прельщало – сам писал стихи, поэмы, баллады и пьесы. Из последних надо отметить трагедию «Андромаха» и комедию «Студент» (создана совместно с А. С. Грибоедовым). О стихотворении «Мир поэта» В. Кюхельбекер говорил, что это одно «из лучших лирических творений, какие только есть на русском языке, а аналогов поэме “Мстислав Мстиславович” вообще в русской литературе нет». Баллады Катенина «Ольга», «Леший», «Убийца» не уступали аналогичным произведениям В. А. Жуковского, а в чём-то были даже колоритнее их.

В 1828 году Катенин написал балладу «Старая быль». Сюжет её прост: скопец-грек восхваляет милость царей, а русский певец отказывается это делать. Первый получает в награду оружие, второй – кубок. Объясняя смысл баллады, Павел Александрович писал Пушкину, что пить из этого кубка, не проливая вина, может только подлинный поэт. За этим витиеватым намёком скрывалось недовольство стихотворениями Александра Сергеевича «Стансы» («В надежде славы и добра») и «Друзьям» («Нет, я не льстец…»). На комментарии старшего коллеги последовал «Ответ Катенину»:

Напрасно, пламенный поэт,Свой чудный кубок мне подносишьИ выпить за здоровье просишь:Не пью, любезный мой сосед!Товарищ милый, но лукавый,Твой кубок полон не вином,Но упоительной отравой:Он заманит меня потомТебе вослед опять за славой.Не так ли опытный гусар,Вербуя рекрута, подноситЕму весёлый Вакха дар,Пока воинственный угарЕго на месте не подкосит?Я сам служивый – мне домойПора убраться на покой.Останься ты в строях Парнаса;Пред делом кубок наливайИ лавр Корнеля или ТассаОдин с похмелья пожинай (3, 84).С 1820 по 1832 год Катенин жил в своём имении Шаево Костромской губернии. Размолвка с Пушкиным случилась заочно и не была острой: при наездах Павла Александровича в Петербург они встречались. «Приехал я прямо на дачу, где жил граф Пушкин, на Петергофской дороге, неподалёку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми Александр Сергеевич. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием “Евгения Онегина”.

– Спи спокойно, – сказал я, – с “Онегиным” в изголовье; он передаст имя твоё поздним векам, а конец увенчал всё дело, последняя глава лучше всего».

Когда «Евгений Онегин» вышел отдельным изданием, Александр Сергеевич подарил книгу Катенину. В ответ Павел Александрович писал: «Я прочёл её с несказанным удовольствием, и точно – она драгоценный алмаз в русской поэзии. Какая простота в основе и ходе! Как из немногих материалов составлено прекрасное целое! Сколько ума без умничанья, сколько чувства без сентиментальности, сколько иногда глубины без педантства, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадьб! Какой хороший тон без малейшего жеманства, и как всё это ново, как редко в нашей скудной словесности!..»

И это писал человек, который говорил о себе: «Я редко хвалю без пути, а притворно никогда».

Какое уже там «без пути», то есть без причины! Вот мнение на этот счёт Вигеля:

– Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям; ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым…

7 января 1833 года Пушкин и Катенин были избраны в члены Российской академии и вместе приходили на её заседания. Александру Сергеевичу они скоро наскучили, а Павел Александрович, вновь поступивший на службу, уехал на юг России. Там его и застала скорбная весть о кончине великого друга.

– В Кизляре узнал я о его несчастной смерти. Человек погиб, но поэт жив. Его творения, в коих светится и врождённый дар, и художественный ум, драгоценнейшее по нём наследство, оставленное всем сколько-нибудь образованным людям. Его стихотворения не жмутся в тесном кругу России наших дедов; грамотные русские люди читают их всласть; прочтут и чужие…

Кстати. Пророчество Катенина о том, что «Евгений Онегин» передаст имя его создателя будущим столетиям, осуществилось сторицей: в романе десятки имён современников поэта, ставших по его воле бессмертными. Вот, в частности, строки, относящиеся к самому Павлу Александровичу:

Там наш Катенин воскресилКорнеля гений величавый…«Там» – это в Петербургском театре, для которого Катенин перевёл корнелевского «Сида», написал трагедию «Андромаха» и комедию «Студент»; более того, подготовил к сцене актёров В. А. Каратыгина и А. М. Колосову.

А вот скрытое упоминание нашего героя:

Всё было тихо; лишь ночныеПерекликались часовые;Да дрожек отдалённый стукС Мильонной раздавался вдруг…На этой улице находились казармы Преображенского полка, и поэт нередко туда захаживал, по поводу чего Катенин писал Пушкину: «Нашёл я в нём (в романе. – Н.) своё имя. Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Миллионной».