Полная версия

Полная версияПолное собрание сочинений. Том 3

Принципы изменения интенсивности чувствования

Интенсивность какого-либо чувства меняется нелинейно, об этом нам говорит весь опыт. К примеру, сколько надо времени, чтобы вас начало что-то раздражать? Как правило, достаточно много (именно как правило, но далеко не у всех и не всегда). Чтобы затем разозлиться? Уже меньше; достаточно нескольких слов, чтобы раздражение перешло в злость. А если дальше? Если воздействовать с той же интенсивностью, то человек придёт в ярость буквально через считанные секунды. Вот об этой нелинейности я и буду говорить в данной главе.

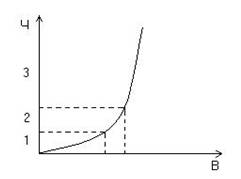

В одной из прошлых глав было упомянуто такое чувство как раздражение. Безусловно, раздражительность не является каким-то ярким чувством, это скорее переходное состоянием между относительным спокойствием и злостью как таковой. Но тем не менее, такое чувство очень показательно. При этом, графически феномен раздражительности можно проиллюстрировать следующей кривой (рис. 14):

Рисунок 14 – График нарастания интенсивности чувствования

Где Ч – чувства, вернее даже интенсивность чувства; В – воздействие, интенсивность воздействия; 1 – состояние раздражительности; 2 – злость и далее ярость.

Как видите, раздражительностью можно назвать «участок перегиба» (хотя из рисунка это может быть не очень хорошо видно, но выделением я подразумевал именно участок начального нарастания кривой). Но почему чувство (здесь пока только злость) увеличивает интенсивность не по прямой, а именно по кривой? Такой вывод можно сделать из простого наблюдения: на нас постоянно воздействует множество раздражителей, которые в спокойном состоянии нами, в принципе, не ощущаются; мы не чувствуем злость или раздражение (участок 1), т.е. интенсивность раздражающих воздействий может значительно разница, но чувства никакого ещё не будет. При каком-то более интенсивном воздействии я стану раздражительным, при этом такое состояние будет отличаться нестабильностью: я могу как быстро вновь успокоиться, так и так же быстро разозлиться. Количество воздействия здесь уже меньше (на участке 2). Когда наступает собственно злость (участок 3), для изменения её интенсивности (т.е. насколько сильно я буду злиться) нужны и вовсе совсем небольшие воздействия; практически любая мелочь может резко повысить мою злость или привести в ярость. Если теперь, основываясь на этих наблюдениях, построить ту зависимость, по которой изменяется чувство злости, то мы получим именно такую кривую.

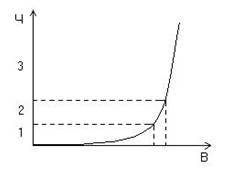

Что важно отметить, так это то, что форма этой кривой для каждого человека индивидуальна. Приведу несколько примеров. Пример первый (рис. 15):

Рисунок 15 – Изменение интенсивности чувства (1)

Такой человек даже при достаточно сильном раздражающем воздействии будет спокоен и уравновешен, но стоит выйти за грань этого спокойствия, как последует сначала раздражительность, причём на совсем малом участке воздействия и потом, практически сразу, злость, при любых мелочах увеличивающаяся столь сильно, что едва ли ни мгновенно приводящая к ярости. Про такого человека говорят, что он уравновешен, если участок 1 имеет большую протяжённость; если же участок 1 мал, но зато участки 2 и 3 обладают большой крутизной, то говорят, что человек вспыльчив.

Такую кривую можно наблюдать у достаточно большой группы людей: практически всегда спокойные, едва ли ни при любых воздействиях; чтобы вывести таких людей из себя надо ещё постараться, но если всё-таки вывел… Этот человек уже не успокоиться, пока не сокрушит всё и вся, при чём успокаивать его в таких ситуациях практически бесполезно.

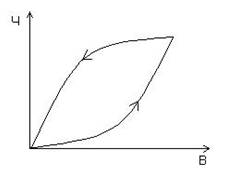

Другой пример (рис. 16):

Рисунок 16 – Изменение интенсивности чувства (2)

Здесь человек может стать раздражительным даже при небольшом воздействии, но в состоянии раздражения он будет находиться достаточно долго, ещё не злясь, но уже и не успокаиваясь. Злость же у него увеличивается так же длительное время и интенсивность её меняется относительно медленно; такой практически мгновенной ярости, как в прошлом случае, уже не будет.

Я рассмотрел, конечно, далеко не все, даже основные, виды кривых, но для примера, я думаю, этого уже достаточно. Суть, я полагаю, ясна.

Может сложиться впечатление, что такие кривые относятся только к злости (где и наблюдается собственно раздражительность), однако это не так. На аналогичных принципах изменения строятся вообще любое чувство: и страх, и удовольствие, и такие чувства, как нравится/не нравится… Только наименование этого перегиба может быть другим: к примеру, для страха аналогом раздражительности будет опасение, как осознанное, так и неосознанное. Единственное, что составляет проблему в решении этого вопроса, так это то, что проследить эту кривую для метачувств достаточно проблематично. Более того, не исключено, что здесь такой кривой вовсе нет. По крайней мере, удостовериться эмпирически в том, что и метачувства меняются аналогичным образом, не получается.

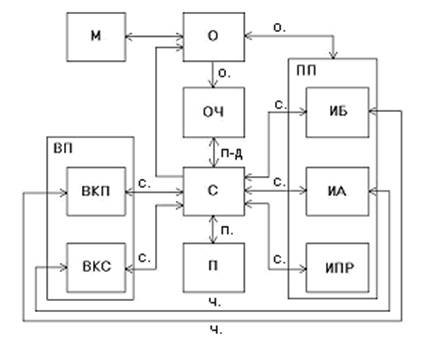

Что касаемо того, как уменьшается интенсивность чувства, то я приведу следующий рисунок (рис. 17):

Рисунок 17 – Изменение интенсивности чувства (3)

Это есть ни что иное, как петля гистерезиса. Согласуется ли такое положение с действительностью? Если человек зол, или тем более в ярости, то даже если совсем убрать раздражитель, человек всё же ещё некоторое время будет так же испытывать злость, при чём может быть даже уже и не к тому объекту, который её вызвал, что явно говорит именно о чувственной природе такого явления. Затем успокоение будет происходить уже быстрее, т.е. крутизна спада будет увеличиваться. Всё это снова указывает на кривую, причём опять же для абсолютно всех чувств (можно просто проанализировать своё собственное возвращение к исходному состоянию при любом чувстве). Форма этой петли определяет, насколько человек «отходчив»: кто-то после периода злости будет отходить целый день, а кто-то забудет обо всём через пару минут. Но, повторюсь, не бывает такого, чтобы как только воздействие исчезло, так сразу исчезло и чувство. В конце концов, чувства – это, в том числе, определённые вещества, находящиеся в крови, а они, ясное дело, не могут рассосаться мгновенно.

Теперь, в завершение, следует сказать, почему чувства развиваются именно так, а не иначе. Дело, безусловно, только в физиологии; как таковые психические взаимодействия существенного влияния не оказывают. А если оказывают, то незначительно, ибо невидно. Такой вывод можно сделать хотя бы из того, что кривые эти врождённые: едва ли ни у грудных детей можно видеть те или иные особенности динамики чувствования. Т.е. полноценной психики ещё нет (и, в частности, практически отсутствует сознание), но принципы увеличения или уменьшения интенсивности чувств уже есть. Хотя, конечно, и индивидуальное развитие так же может влиять на форму этих кривых, но, в принципе, уже не так сильно. И т.к. основы изменения интенсивности чувствования кроятся в физиологии, т.е. по сути это уже химия и индивидуальное строение организма (а именно отдельных желез), то рассматриваться узко психологически эти основы не могут, а потому оставляю такой «микроуровень» без внимания. А коли уж про психическое проявление сказано, то можно и заканчивать.

Вместо заключения

Что будет в этой главе, я говорил ещё во введении. Однако не побоюсь сказать ещё раз: здесь я проясню ряд неозначенных моментов связанных с чувствами. Хотя неозначенных – это звучит слишком гордо. Так или иначе, нижеследующее я обозначал, да и нельзя сказать, чтобы всё это было очень уж важно. Впрочем, сделать лишнее пояснение – это ещё никому не повредило.

Первое. Как вы видите, многие чувства образуются смешением ряда основных чувств. Даже можно сказать, что такие чувства (образованные смешением) не есть чувства в собственном смысле этого слова. Так они могут называться только потому, что они именно чувствуются (потому и называю). Но как отдельные собственно чувства они, надо понимать, не существуют. Но что интересно: смесей чувств существует многие и многие десятки, однако я обозначил таких смесей менее двадцати. Почему? Потому что прочие смеси не принято выделять в чувства даже в обыденном языке и обыденном понимании. Объясняется это тем, что не все чувства, так сказать, гармонируют. При этом под гармонирующими чувствами я понимаю такие чувства, смеси которых образуют нечто новое, нечто чувствующееся в целостности, как отдельное чувство, хотя при более пристальном рассмотрении всё же удаётся выделить отдельные компоненты.

Можно привести простой пример с цветом: красный и жёлтый гармонируют и образуют, при смешении, новый цвет: оранжевый. Этот цвет, если его не анализировать, воспринимается именно как отдельный, вполне симпатичный цвет; без соответствующего желания мы не воспринимаем этот цвет как смесь. С другой стороны, коричневый и синий плохо гармонируют. Если их смешать, конечно тоже получится какой-то цвет, но он не будет восприниматься как собственно цвет, в нём сразу же будут видны составляющие (и в восприятии акцент будет именно на составляющие, не будет целостности); этому цвету и названия-то нормального не существует. А получаются все цвета, к сведению сказать, из нескольких основных цветов (см. на свой принтер). Так же и в психике. Например, злость и удовольствие гармонируют, образуя такое чувство как злорадство. Однако злость любовь и злость совершенно не гармонируют, хотя такое «чувство» и можно представить. В такой ситуации и любовь, и злость всегда будут чувствоваться отдельно; целостности не будет.

Причина гармонии / не гармонии, надо думать, заключается в физиологии. Ибо что есть чувства? Вещества. Одни вещества при смешении чувствуются как целое (хотя, очевидно, это всё-таки разные вещества), другие, видимо, вообще не смешиваются. И если вы хотите знать о чувствах всю их подноготную, вам надо обратиться к грамотному химику, биологу, медику… А то, что я написал – это слишком поверхностно, хотя причина, в общем-то, названа. Да и на одной психологии вы здесь далеко не уедете.

Второе. По тем чувствам, что вы испытываете в настоящий момент можно многое сказать, о том, что творится у вас в психике или вообще, что там есть «такого». Я уже не однократно говорил, что по совести можно смело судить о том, является ли образ целью или нет, хотя это и не верный признак. Не верный же, потому что возможно такое, что сам образ целью не является, однако он значительно пересекается с каким-то образом-целью, который, в конечно счёте, и вызывает угрызения совести. Однако, во многом такой путь определения «чего-то» в психики (и, в частности, в самом сознании) может быть очень даже полезен.

К примеру, если вы в состоянии неудовольствия вспоминаете или начинаете думать о … , значит это … , скорее всего, чем-то вас не устраивает. Оно вас злит или вы испытываете к этому страх, хотя вы о том можете и не подозревать. Допустим, в плохом настроении вы часто думаете о своей жене. Может быть, вы даже думаете, что она хорошая, вы её любите и т.п. «хорошести». Но почему этот образ всплывает? Значит у него наверняка есть какая-то отрицательная ссылка. Однако, когда вы разозлены, обижены, вы о жене не думаете. Следовательно, у этого образа нет отрицательной ссылки на ВКС. Отсюда вывод, у него есть отрицательная ссылка на ВКП (ибо на что же ещё, если имеется отношение к неудовольствию?), т.е. «подсознательно» (по общепринятой терминологии, а не как у меня) вы побаиваетесь свою жену. Конечно, чувства – это косвенный признак; здесь, например, может быть всё совсем не так. Для более точного анализа явно нужны более прочные «улики», но как вспомогательное средство чувства не так уж и плохи. В общем, зная, что по сути есть различные чувства и зная основы работы психики, с помощью такого «чувственного» анализа можно очень даже неплохо судить о том, что у человека там.

И, наконец, третье. Для достойного понимания того, как и откуда берутся чувства, что они есть, нужно чётко представлять себе механизм возникновения чувств. Есть два пути: сознательный и физиологический. При этом «чувство вызвано» означает, что в соответствующих железах выработались соответствующие вещества. Соответственно, сознательный путь означает, что вещество вырабатывается по указке сознания. Таким путём, чувства вызывают всегда образы. Если нет образов, чувство и не появится; если у человека полностью отключить сознание, у него не будет и никаких чувств. Пример тому – состояние комы. Сознание не работает, следовательно нет признаков чувств; даже хороший анализ никаких чувств у данного человека не выявит. Вот вам и эмпирическое подтверждение.

Другой путь – физиологический. Вот тут чувства могут возникнуть и без какого то ни было участия сознания. Если в прошлом случае, уровень чувства повышался за счёт приоритета и далее ссылки, то здесь это повышение непосредственно. Ведь в самом деле, если чувства – это вещества, то почему нельзя впрыснуть в кровь эти вещества и точно так же испытать соответствующее чувство? Можно, и тому существует куча подтверждении. Однако сознание, как вы и сами должны понимать, в таком вызывании чувств не участвует. Вот для того, чтобы понять больше (о чувствах), эти алгоритмы и нужно знать. На этом всё.

ПСИХИКА В ЦЕЛОМ

Структура психики

Эта глава не скрывает в себе ничего нового и является лишь итогом всего вышеизложенного. Все названия известны, взаимосвязь, в общем-то, тоже известна. Более того, всё, что можно было сказать по поводу структуры психики, было сказано. Осталось только продемонстрировать это в наглядной и ясной форме. Именно это я и попытался сделать на рисунке 13.

Рисунок 13 – Структура психики

Где М – окружающий мир; О – организм (целокупность органов чувств, рецепторов, двигательного аппарата); ОЧ – отображающая часть; С – сознание; П – память; ВП – вторичное подсознание, куда входят ВКП – воля к покою и ВКС – воля к самоутверждению; ПП – первичное подсознание, включающее ИБ – инстинкт бегства, ИА – инстинкт агрессии, ИР – инстинкт размножения. Прописными буквами обозначены механизмы, связывающие те или иные структуры: о. – ощущения; с. – ссылки; п-д – переход сознание-ОЧ; п – пересекаемость; ч – чувства. Здесь не обозначено «Сверх – Я»; причина этому в том, что «Сверх – Я» полностью детерминируется вторичным подсознанием и представляет собой некую особенную часть самого сознания. Это структура не существующая сама по себе, условная структура, хотя и обладающая собственным чувством. Конечно, можно было бы нарисовать квадратик в сознании и обозначить, что он так же взаимодействует с вторичным подсознанием… Но, по моему, это лишнее загромождение рисунка, которое, плюс ко всему, создаёт только путаницу, а уж никак не способствует пониманию. Помимо этого, не отмечены взаимодействия внутри структур, притом, что, очевидно, ВКП напрямую взаимодействует с ВКС, как и ИБ с ИА. Но это мелочи. Теперь же давайте рассмотрим каждую структуру и каждую взаимосвязь и отдельно. Кстати, в скобочках означает через что.

М ↔ О: само собой разумеется, что мир влияет на человека, как и человек на мир.

О ↔ ПП (о): ощущения могут напрямую вызвать изменение уровней первичных инстинктов, однако не вторичных. Однако и уровень того или иного инстинкта может влиять на состояние организма (отсутствие аппетита при неудовольствии и т.д.).

О → ОЧ (о): организм формирует образы (через органы чувств), которые проявляются в отображающей части, однако, сама отображающая часть на организм не влияет, т.к. по определению является лишь отображающей структурой.

ОЧ ↔ С (п-д): образы из ОЧ поступают в сознание; в свою очередь образы из скрытого состояния могут переходить в открытое, т.е. показываться отображающей частью. Это взаимодействие осуществляется через переход сознание-ОЧ.

С ↔ П (п): сознание «изымает» образы из памяти (посредству пересекаемость образов) и отправляет их обратно, в случае их неиспользования.

С → О: сознание управляет телом, однако тело сознанием непосредственно не управляет, а всегда либо через отображающую часть, либо через подсознание.

( ВКП, ВКС, ИБ, ИА, ИР ) ↔ С (с): взаимодействие по ссылкам. Как подсознание может увеличивать ссылки, или уменьшать их, так и сознание может увеличивать уровни инстинктов, вызывая по приоритетам образы с определенными ссылками.

ИБ ↔ ВКП (ч): взаимодействие чувственное, через страх, ввиду общности данного чувства для этих инстинктов.

ИА ↔ ВКС (ч): так же, только через злость.

ИПР с вторичным подсознанием напрямую не взаимодействует, т.к. не имеет «продолжения» в данную структуру (нет аналога).

Подведём итог.

Психика состоит из первичного (ИБ, ИА, ИР) и вторичного (ВКП, ВКС) подсознания, сознания, памяти и отображающей части. Сознание оперирует образами, которые самоуправляемы по приоритетам и пересекаемости (по ассоциативным связям); образы изымаются и отправляются на хранение в памяти, включая в себя помимо самого образа его приоритет и ссылки. В памяти со временем приоритет и ссылки уменьшаются, вплоть до нивелирования образа. Подсознание, в отличии от сознания, оперирует чувствами и взаимосвязано с сознанием посредству ссылок образов. Первичное подсознание определяет жизнь в природе, вторичное в социуме. Первичное подсознание имеет два противоположных инстинкта: ИБ и ИА, а так же ИПР, направленный на продолжение рода и проявляющийся через чувство материнства (отцовства). Вторичное подсознание состоит из двух противоположных инстинктов (волей) ВКП, направленной к снижению риска получить неудовольствие, и ВКС, направленной к самоутверждению индивида и получению тем самым большего удовольствия; воли обладают целями, формирующими «Сверх – Я», которое обладает воздействующим чувством – совестью. Вся работа психики направлена на минимизацию психического напряжения, т.е. к удовольствию и избежанию или устранению неудовольствия.

Это описание психики является наиболее общим, но все это было уже сказано ранее, а потому не имеет смысла вдаваться в подробности. Такое же общее описание (хотя и с иными акцентами), кстати сказать, можно было встретить во введении к прошлому разделу. Впрочем, вы уже, наверное, устали читать об одном и том же. Что ж, осталось совсем немного.

Доказательства

Я вовсе не хочу уподобляться Спинозе, попусту бравируя различными схолиями и короллариями. Я буду делать проще. Не теорема-доказательство, а объяснение по пунктам определённых этапов в выведении именно такой структуры психики. Так куда нагляднее. Потому, не обессудьте в неформальности; зрите не в листья, а в корень.

Все эти «теоремы» были расписаны мною ранее. Как следствие, я не буду вновь вдаваться в долгие и нудные размышления с доказательствами. Более того, зачастую я буду говорить так, как будто вы уже знаете, о чём идёт речь. И хотя в доказательствах такое недопустимо… Но вы же помните, что я говорил? Плюс к этому, здесь только стержень. Это поэтапное доказательство основы основ всех прочих размышлений. Ответвления в повествовании, не столь существенные дополнения, различные тонкости… Если писать всё это, то какая же тогда получится краткость? Тем более, что главное – это, надо думать, основа. А остальное приложится.

И ещё пару слов по изложению. Если я пишу «можно» – это, значит, что я просто так что-то называю. Если вам угодно, скажите по-другому, но суть от этого не изменится. К примеру, когда я говорю, что ОЧ есть особенная структура, а сознание как таковое вообще ничего не отображает, то вы на тех же правах можете сказать: «В функции сознания входит так же и отображение образов. Только это особенная функция и особенная часть сознания». Спрашивается, какая по сути разница? Всего лишь имена; суть, как вы и сами видите, не меняется. Так же, последовательность изложения здесь сродни последовательности раскрытия всей структуры психики, только отдельные части и разделы не выделены. И коли уж я применяю такую последовательность, то и начну я с первичного подсознания.

1. У животных имеется инстинкт самосохранения. Бесспорно.

2. Данный инстинкт имеет два воздействующих чувства – страх и злость. Следовательно, инстинкт самосохранения можно рассматривать как целокупность двух инстинктов: ИА и ИБ. Воздействующее чувство первого – злость, второго – страх.

3. Инстинкты действуют на всю сферу обитания особи. Это проистекает из того что, инстинкт не обладает разумом, а значит не может выбирать, где ему действовать, а где не действовать. В таком случае, инстинкт либо вообще нигде не работает, т.е. по сути его нет, что противоречит первому пункту, либо он действует везде.

4. Человек, став таковым, приобрёл и новую среду обитания – социум. Основываясь на прошлом пункте, можно утверждать, что ИА и ИБ должны действовать и здесь. Но т.к. данная среда обитания специфична, то и инстинкты несколько обособились от ИА и ИБ. Таким образом, можно сказать, что у человека появились вторичные инстинкты (воли), образующие вторичное подсознание: ВКП (продолжение ИБ) и ВКС (продолжение ИА).

5. ВКС направлена на обретение власти. Это проистекает из самого общего принципа самосохранения, т.е. сохранить себя как обособленную особь. Такое самосохранение для социума есть синоним обретения власти (см. виды власти). При этом, в случае удовлетворения стремления данной воли (при достижении соот. цели) человек испытывает гордость. Следовательно, гордость является положительным чувством воздействия ВКС. Отрицательное – злость (хотя бы из предыдущего).

6. ВКП направлена на обретение покоя. Самосохранение означает ещё и сохранение здоровья (в том числе и психического). В случае угрозы здоровью (опять же, и психическому) человек испытывает страх. Следовательно, страх является отрицательным воздействующим чувством ВКП (так же см. предыдущие пункты). Если угрозы нет (а особенно, если она миновала), человек испытывает спокойствие. Следовательно, спокойствие – это положительное воздействующее чувство ВКП.

7. Воли к чему-то направлены, – это очевидно. Данный образ-идеал я именую целью. Эмпирически, если человек идёт против цели, его мучит совесть. Отсюда можно выделить такую условную структуру как «Сверх – Я», являющуюся совокупностью всех целей индивида и воздействующую посредству совести.

8. Все стремления в подсознании направлены на получение удовольствия и избежание неудовольствия. Это доказывается как эмпирически, так и исходя из закона минимизации энергетических затрат. Любая система стремится к наиболее устойчивому состоянию. Для психики это устойчивое состояние есть отсутствие разлада, ибо разлад означает нестабильность и затраты энергии на поддержание равновесия. Отсутствие разлада – это удовольствие. Противоположность – неудовольствие (наличие разлада).

Теперь сознание.

9. Человек (сознание) не оперирует отдельными минимальными составляющими чего-либо. Человек всегда видит более или менее целостную картину. Эту картину я именую образом. Следовательно, сознание оперирует образами.

10. Человек мыслит, значит образы как-то взаимодействуют. Человек мыслит логично, следовательно мыслительные цепочки управляются. Образы могут управляться либо из вне, либо самими же образами. Если из вне, и т.к. мышление логично, значит это «из вне» так же мыслит. Если оно мыслит, значит там что-то взаимодействует и это взаимодействие управляется. Снова «или, или»: если оно управляется, значит то, что им управляет так же мыслит. Если оно мыслит… И т.д. до бесконечности. Это абсурд. Следовательно, образы не управляются чем-то ещё, а управляют сами собой. И т.к. мышление логично, то образы управляют сами собой по причинно-следственным связям.

11. Если образы управляют сами собой, значит они вызывают друг друга. Если так, то они друг с другом пересекаются. Следовательно, причинно-следственная связь для образов идёт за счёт пересекаемости образов.