Полная версия:

Балтийские славяне. От Рерика до Старигарда

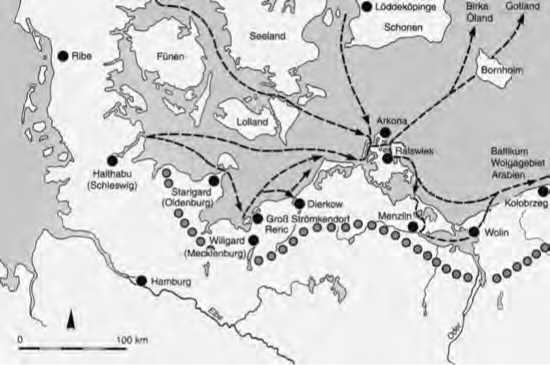

Средневековые торговые центры, морские торговые пути и область распространения «скандинавского» погребального обряда (белые кружки) в славянских землях современной Германии (по: Herrmann 2009)

Из других видов погребального обряда можно отметить грунтовые безкурганные могильники, захоронения в которых оставлялись либо в погребальных урнах, либо просто в ямах. В отдельный вид, названный по первому месту находки типом Альт-Кабелих, часть исследователей выводит обычай оставления праха кремированных в больших прямоугольных или овальных ямах. По размерам и сохранившихся от них следам такие захоронения очень схожи с археологическими следами жилых домов, потому, другая часть исследователей считает их также остатками домов мёртвых. Достаточно характерным для найденных на юго-западном берегу кладбищ было разнообразие похоронных обрядов на одном кладбище, что, впрочем, не может быть объяснено только захоронением разных этнических групп. Настолько смешанный характер общества, с большими долями скандинавов и христиан во всех славянских поселениях, противоречил бы указаниям многочисленных письменных источников, однозначно называющими эти земли и города славянскими и ещё не принявшими христианства, а земли – враждебными для чужаков и христиан. Скорее объяснение такому явлению стоит искать в различии погребальных обрядов у разных сословий, рода занятий и, возможно, даже и характера смерти, в самом славянском обществе. Можно предположить, что знатных или просто состоятельных хоронили в «домах мёртвых» – как подземных камерах, так и в надземных сооружениях; состоятельных и связанных с мореплаванием купцов или воинов – в больших кораблях, менее состоятельных купцов – в маленьких однодревках. Для более бедной части населения, по всей видимости, возводились курганы, либо же прах умерших оставлялся в урнах или ямах. Ингумации могут указывать как на чужеземцев вообще (христиан, либо просто представителей других народов), так и на людей, возможно, умерших какой-то необычной смертью, либо же уже при жизни отделённых от общества (к примеру, считавшихся опасными «колдунами», как на это указывают «вампирские» захоронения) и которым по какой-то причине не полагался такой же переход в другой мир, как прочим. В целом, разнообразие и развитость погребального обряда, как и описания пышных обрядов и храмов, указывают на развитость ритуалов языческой религии балтийских славян. Из-за большого сходства или практически даже идентичности их погребальных обрядов с языческими погребальными обрядами северных германцев, часть исследователей подозревает возможное влияние скандинавов в сложении на юге Балтики несколько отличных от остальных славян представлений и ритуалов и выделяет всю зону расселения балтийских славян как «область погребального обряда, сложившегося под влиянием скандинавов».

Глава II

Южно-балтийский торговый путь

На протяжении многих столетий жизнь славян, проживавших на юго-западном побережье Балтийского моря, на территории современных Германии и Польши, была связана с Восточной Европой и землями Северной Руси тесными торговыми отношениями. Серебро из арабских стран наряду с редкими и дорогостоящими предметами роскоши из Византии пользовались в славянских княжествах немалым спросом и приносили немалый доход как привозившим их купцам, так и контролировавшим торговые центры и собиравшим торговый налог князьям. При поддержке местной знати торговля между западнославянскими городами южной Балтики и Русью бурно развивалась, начиная с самого раннего Средневековья, играя заметную роль в экономике и политической жизни региона, что в немалой степени определяло и ход истории.

Уже в VII–VIII веках на юге Балтики возникла разветвлённая сеть приморских торгово-ремесленных центров – инфраструктура, необходимая для поддержания остановок купеческих караванов в многодневных плаваниях между Восточной Европой и южной Ютландией. Так появился южно-балтийский торговый путь. По археологическим данным торговые контакты славянских торговых городов южной Балтики с Восточной Европой и северной Русью прослеживаются, начиная с конца VIII века и вплоть до позднего Средневековья. Однако в виду того, что земли эти не имели до крещения своей летописной традиции, описания морского южно-балтийского торгового пути встречаются в письменных источниках лишь с X века, после саксонского завоевания и начала христианизации.

Одно из первых подробных описаний земель южно-балтийских славян оставил посетивший во второй половине X века Германию и земли ободритского князя Накона еврейский купец Ибрагим ибн-Якуб, особое внимание уделявший торговле и экономике: «В общем славяне мужественны и воинственны и, если бы только они не были разобщены и разделены на множество ветвей и частей, ни один народ в мире не смог бы противостоять их натиску. Они населяют плодороднейшие и наиболее богатые продуктами земли. С большим усердием занимаются они земледелием и хозяйственной деятельностью и превосходят в этом все народы севера. Товары их по суши и по морю отправляются на Русь и в Константинополь» (Ибн-Якуб/Аль-Бекри).

Торговый путь из балтийско-славянских княжеств на Русь начинался из Старигарда (по-немецки называвшегося Ольденбургом) в Вагрии и шёл с многочисленными остановками в торговых городах по южному берегу Балтики, через прусские земли и остров Готланд. Следующее, более подробное описание этого пути, восходит к началу христианизации ободритских земель и содержится в написанной во второй половине XI века хронике Адама Бременского. Описывая Юмну – богатейший славянский торговый город в устье Одры, бывший, по мнению Адама, самым большим городом Европы, он замечал: «От этого города [Юмны] коротким путём добираются до города Димина, который расположен в устье реки Пены, где обитают руяне. А оттуда – до провинции Земландии, которой владеют пруссы. Путь этот проходят следующим образом: от Гамбурга или от реки Эльбы до города Юмны по суше добираются семь дней. Чтобы добраться до Юмны по морю, нужно сесть на корабль в Шлезвиге или Ольденбурге. От этого города 14 дней ходу под парусами до Острогарда Руси. Столица её – город Киев, соперник Константинопольской державы, прекраснейшее украшение Греции» (Адам, II, 18 (22)).

Первые письменные указания на торговые центры балтийских славян такого рода относятся к началу IX века. Под 808 годом анналы королевства франков сообщают о разрушении датским королём Готтфридом ободритского эмпория Рерик, сбор налогов с которого приносил немалый доход тогдашнему князю ободритов Дражко. По всей видимости, это событие было не в малой степени спровоцировано пересечением торговых интересов и конкуренцией между ободритами и данами на юго-западе Балтики. Переселив купцов из Рерика в датский торговый центр Хаитабу, Готтфрид тем самым стимулировал рост датской торговли и, соответственно, собиравшихся с неё пошлин. Рерик же после этого должен был придти в упадок. После нападения Готтфрида в 808 году он упоминается впоследствии в письменных источниках лишь единожды в следующем году, как место убийства самого Дражко, после чего уже навсегда пропадает со страниц хроник. Попытки определить местоположение легендарного ободритского города предпринимались многими поколениями немецких историков. В качестве претендентов на его звание предлагались самые разные города, но лишь археологические исследования последних двух десятилетий смогли немного прояснить вопрос. Найденные в ободритском торговом центре Гросс Штрёмкендорф, отождествляемым большинством современных исследователей с историческим Рериком, указания на торговлю с восточной Европой, в том числе арабское серебро и возможная находка ладожской керамики, указывают на возникновение торговых связей ободритов с восточной Европой уже в конце VIII – начале IX веков и существовании в то время южнобалтийского торгового пути.

Одновременно с Рериком в VIII–IX вв. на юге Балтики существовали и другие торговые центры: Старигард/Ольденбург в Вагрии, Старый Любек в Висмарской бухте, крепость Мекленбург, бывшая столицей ободритских князей, Дирков в черте современного города Росток в устье реки Варнов в землях племени хижан, Менцлин в устье реки Пены в землях чрезпенян, Ральсвик на острове Рюген, Волин, Щецин, Колобжег, Камень и Швилюбе – в землях племени поморян, на территории современной Польши. Остановки и маршрут этого южнобалтийского торгового пути отлично маркируют находки кладов арабского серебра, найденные на Балтике.

Условно славянские торгово-ремесленные центры и города южной Балтики можно разделить на два типа: открытые поселения без крепостных валов (Гросс Штрёмкендорф, Дирков, Менцлин, Ральсвик на Рюгене) и укреплённые города (Старигард, Любица, Димин, Вологощь, Узедом, Волин, Щецин, Камень, Колобжег). Торговые центры открытого типа были более характерны для наиболее раннего периода VIII–X вв. и более – для балтийско-славянских племён, живших к западу от Одры. Можно выделить и некоторые другие особенности, отличающие такой тип от прочих, к примеру, использование землянок в качестве основного типа домов (Гросс Штрёмкендорф, Дирков, Менцлин).

Спектр ремёсел торговых центров и городов балтийских славян был, в общем, схож: резьба по кости и рогу, изготовление гребней, обработка стекла и производство стеклянных бусин, производство керамики, производство железа, кузнечное и ювелирное дело, обработка цветных металлов. Торговля приносила большой доход, и взимание налога с таких торговых центров обогащало местных правителей. Известный отрывок Франкских анналов 808 года сообщает о солидной прибыли, которую приносил эмпорий Рерик ободритскому князю Дражко. Сама история с разрушением Рерика в указанном году данами и переселением из него купцов в датский Хаитабу, говорит о существовавшей уже тогда напряжённой конкуренции между соседними торговыми центрами. Таким образом, уже в начале IX века морская торговля имела на юге Балтики такое значение, что определяла политику местных правителей и могла провоцировать войны за право собирать налог с приморских эмпориев.

Тесная связь южно-балтийских торговых центров с властью местной знати находит отражение и в археологии. Все славянские торговые центры западнее Одры были основаны в непосредственной близости от важнейших княжеских крепостей. Старигард в Вагрии был одновременно и торговым центром, и княжеской резиденцией варских князей. Гросс Штрёмкендорф, который в настоящее время отождествляется с историческим Рериком, был расположен вблизи двух основанных ещё до него крепостей – Илово и Мекленбург. Обе они впоследствии (Мекленбург – начиная с X, а Илово – в XII вв.) известны как важнейшие крепости ободритских князей. Крепость Мекленбург при этом была племенной столицей и также описывается как большой и богатый рыночный город. Гельмольд называет Мекленбург «знаменитым городом ободритов», о чём говорит и сама этимология названия (старо-сакс. «великий город»). Ибн-Якуб упоминает эту крепость как резиденцию князя Накона. Из хроники Гельмольда известно, что во второй половине X века здесь существовал женский монастырь, куда принявший христианство ободритский князь Биллунг поместил свою дочь. Первое славянское восстание (983 – до рубежа тысячелетий) способствовало тому, что до второй волны христианизации ободритских владений, начавшейся при Готтшальке, эти земли выпадают из поля зрения письменных источников.

Снова на страницах хроник Мекленбург появляется в 1066 году, описываясь как «знаменитый город ободритов» и место проживания семьи князя Готтшалька. Перенос столицы в Любицу князем Генрихом Готтшальковичем произошёл в конце XI века, однако и после этого крепость Мекленбург оставалась одной из важнейших. В XII веке Гельмольд упоминает здесь продажу до 700 датских рабов «в рыночные дни» после удачных походов славян на Данию (Гельмольд, II, 13), из чего можно заключить, что город был известен, в том числе, и как крупный рынок, куда поступали привозимые морским путём товары (в данном случае – рабы). Схожая ситуация наблюдается и для столицы варов Старигарда, для которого сообщается о существовании некой «приморской области города», впоследствии разрушенной данами (Гельмольд, II, 13). Этот рынок продолжал существовать рядом со Старигардом и после его разрушения в XII веке, так как епископ Винцелин получил от графа Адольфа владения, прилегающие к руинам Старигарда и ещё действовавшего рынка в районе 1150 г. Также сообщается и о нахождении рядом с Любицей еженедельного, проводившегося по воскресениям рынка, на который «собирался весь народ этой земли», т. е. Вагрии (Гельмольд, I, 83).

Все три свидетельства хорошо дополняют друг друга, подтверждая связь княжеских резиденций и племенных столиц с торговой деятельностью, больших еженедельных рынках рядом со столицами и рыночных днях, куда стекалось большое число местных жителей и привозились товары, добытые за морем. Нахождение вблизи княжеской крепости облегчало сбор налога, одновременно местная знать получала и удобную возможность для приобретения заморских предметов роскоши и редких товаров, а купцы – защиту от гарнизона крепости. С другой стороны, постоянное присутствие иноземных купцов и товаров не могло не оказывать и культурного влияния на местную знать. Особенно хорошо это стремление знати к подражанию «величественным» обычаям соседних немецких и датских правителей прослеживается в археологии Старигарда – как в большом числе импорта со всей Европы и даже Азии, так и в подражании архитектуре резиденций франкских императоров, «знатном» датском погребальном обычае погребения в повозке. При этом показательно и сохранение собственных «княжеских» погребальных традиций камерных погребений и домовин, с началом христианизации трансформировавшихся в несоразмерно большие гробы. Такие тенденции отчётливо показывают, что причиной перенятия некоторых традиций была вовсе не «метисация» или скандинавская колонизация, а лишь стремление местной знати не уступать в роскоши или пышности ритуалов правителям соседних стран, вполне сохраняя при этом, по единогласному утверждению всех источников, славянское самосознание.

Ни в одной из трёх упомянутых выше столиц археологически подтвердить описанные в хрониках рынки не удалось, лишь в Любеке у стен крепости были обнаружены следы застройки и ремесленного района, что сопряжено со сложностями раскопок. Проводившиеся на окраине крепости Мекленбург в 1970-х годах раскопки части вала ожидаемо не дали богатого материала, проведение же раскопок в центре городища невозможно из-за нахождения там кладбища. Интересными в вопросе исследования причин появления южно-балтийского торгового пути в то же время кажутся датировки брёвен Мекленбургской крепости, по которым её основание пришлось на конец VI века. Основание торгово-ремесленного поселения в Гросс Штрёмкендорфе по дендрохронологии датируется первой половиной VIII века. Застройка его землянками в «шахматном порядке» указывает на то, что оно возникло не из разросшейся рыбацкой деревни, а основание его носило спланированный характер. Всё это, наряду с сообщением франкских анналов об экономической важности Рерика для Дражко, позволяет видеть в основании этого, одного из самых ранних торговых центров балтийских славян, результат деятельности и осознанной политики ободритских князей.

Схожая ситуация наблюдается и на Рюгене. В конце VIII или в начале IX вв. на берегу Большого Ясмундского залива, в 6 км от известной впоследствии как резиденция и столица рюгенских князей крепости Ругард (впоследствии и по сей день столица Рюгена – Берген), расчищается от леса и выжигается место для будущего торгово-ремесленного центра (впоследствии – деревня Ральсвик). Целый ряд факторов, таких как упорядоченная застройка, наличие и обустройство портовой гавани с пристанями для кораблей в самой ранней фазе существования поселения, так и обнаруженный в одном из домов этой первой фазы большой клад арабского серебра, привезённого сюда из Хазарии через северорусские земли уже в середине IX века, также свидетельствует о спланированном основании Ральсвика в результате политики рюгенских князей. Из крепости Ругард не было взято дендропроб, однако палинологическая датировка её началом IX века такому ходу событий не противоречит. Найденные в Ругарде указания на торговлю – весы, гирьки и комплекс арабских монет начала IX века – дают этому предположению дополнительные аргументы. Показательно и то, что старшая из найденных в Ругарде арабских монет датируется 822 годом, в то время как старшая монета ральсвикского клада – 844, что можно рассматривать как указание на более раннее появление торговых контактов Ругарда с Восточной Европой, чем Ральсвика, очевидно, для более удобного поддержания этих контактов и основанного.

Схожим образом ситуация обстоит и в случае основанных в VIII веке торгово-ремесленных центров в Диркове и Менцлине. В непосредственной близости от Диркова известно сразу три славянских крепости: Росток-Петрибляйхе (ок. 2 км), Кессин (ок. 5 км) и Фрезендорф (ок. 8 км). С исторической точки зрения на контролировавшую Дирков крепость более подходит кессинская крепость, по всей видимости, являющаяся остатками исторического славянского города Кессин – столицы одноимённого племени, в результате чего она должна была быть и княжеской резиденцией.

В случае Менцлина на роль контролировавшей могут претендовать славянская крепость в деревне Грюттов и город Анклам. Многочисленные находки оружия, импорта из Руси и клады арабского серебра из Анклама и расположенной между ним и Менцлином деревни Гёрке, свидетельствуют, скорее, в пользу последнего предположения. Некоторые находки из Гёрке, например, орнаментированный сакс VI века, датируют появление здесь военных дружин или знати ещё до основания торгово-ремесленного центра, что хорошо согласуется с общей картиной появления и развития приморских торговых центров в славянских землях к западу от Одры. Таким образом, появление торгово-ремесленных пунктов на южной Балтике от Ютландии до Одры можно связать с политикой славянских князей, их экономическими (доходы от сбора налогов) и культурными (роскошь) интересами.

Иначе дело обстояло в поморских землях к востоку от Одры. Торговые центры здесь возникают на месте существовавших уже долгое время до этого рыбацких, крестьянских или соледобывающих поселений. Характер поселений, увеличение роли торговли и ремесла, появление импорта и кладов в округе здесь происходит одновременно с превращением вышеупомянутых деревень в крепости. Таким образом, речь здесь уже в VIII веке шла о торговых городах, без разделения на открытый эмпорий и контролировавшую его крепость. Причины несколько иного развития поморских городов можно найти в отличиях социального строя поморян в ранний период. Согласно сообщению ибн-Якуба, племя унана (или убаба), жившее на морском берегу, не имело своих королей, а власть принадлежала старейшинам. Из соседних славянских племён схожий социальный строй был характерен для северной части велетов или вильцев, в то время как у ободритских племён с раннего времени отмечается сильная княжеская власть, а на Рюгене главенствующую роль занимало жречество, при одновременном выделении очень высокого титула местных правителей.

Постепенным развитием «городов-республик», одновременно совмещавших в себе и торговые центры, и крепости, получает объяснение и отмечаемые в источниках большие, по сравнению с соседними племенами, размеры их городов. Приморский город племени унана/убаба, имевший 12 ворот и порт, описывает уже ибн-Якуб. Адам Бременский и Гельмольд называли поморский город Юмну самым большим в Европе. Схолия 121 к тексту Адама также отмечает различие между расположенными по соседству Рюгеном и городом Юмна, что только у рюгенцев был собственный король. Различия могли быть обусловлены разным происхождением племён, к примеру, общим происхождением поморских и северно-велетских племён. Обращает на себя внимание, что для последних до IX века также были характерны большие крепости (так называемый тип «больших фельдбергских крепостей на высотах»).

Имеющийся на настоящий момент материал позволяет частично реконструировать на основании археологии и исторических источников историю развития торговых отношений между балтийскими славянами и землями северной Руси следующим образом. В VIII веке в результате политики и покровительства славянской знати возле важнейших княжеских столиц и под их контролем на юге Балтики между Ютландией и устьем Одры основывается ряд торгово-ремесленных центров «открытого типа», сбор налога с которых является одним из важных источников пополнения княжеской казны: «приморский район» Старигарда в Вагрии, Рерик/Гросс Штрёмкендорф в Висмарской бухте, Дирков в устье реки Варнов, Менцлин в устье реки Пены, Ральсвик на берегу Большого Ясмундского залива на острове Рюген. В это же время начинается процесс превращения бывших рыбацких, крестьянских, ремесленных и соледобывающих поселений в торговые города в устье Одры: Волин, Щецин, Колобжег. История их развития несколько отличается от западных открытых торговых поселений, что, по всей видимости, было обусловлено различиями в социальном строе восточных балтийско-славянских племён поморян и велетов и меньшим влиянием Франкской империи. Таким образом, закладывается основа для сложения южнобалтийского торгового пути, окончательное сложение и начало функционирования которого можно датировать второй половиной-концом VIII века.

Самые ранние контакты с Восточной Европой прослеживаются в основном по арабским монетам VIII века. Для Старигарда это несколько аббасидских монет, найденных при раскопках крепости. Арабские дирхемы второй половины VIII века известны и из Гросс Штрёмкендорфа, однако в виду того, что детальные данные по сделанным с начала 90-х гг. находкам ещё не были опубликованы, судить в этом случае было бы преждевременно. Арабские монеты 783–784 гг., найденные в Ростоке (Kiersnowscy 1964, S. 57, 58) можно связать с существовавшим в VIII веке торгово-ремесленном центре в Росток-Диркове. Многочисленные дирхемы VII–IX вв. найдены в торговом центре в Менцлине (Bleile/Jöns 2006, S.91). Археологи Р. Бляйле и Х. Йонс подозревали происхождение из Ладоги и в найденном в Менцлине отлитом из бронзы изображении человеческого лица, датировка которого в этом случае также пришлась бы VIII веком (Bleile/Jöns 2006, S.90). Находки монет VIII века известны из польской части Поморья – из Карсибора (714/715) (Kiersnowscy/Kiersnowscy 1959, S. 56), крепости Барды (786–814 гг.) (Filipowiak 1989, S.709), города Волина, островов Узедом и Волин (Wehner 2007, S. 51, Abb. 21). Концом VIII века, 789 годом, датируется и клад из Пенцлина в восточном Мекленбурге (Kiersnowscy 1964, S. 52).

Другим возможным указанием на торговые контакты с северорусскими землями могла бы стать одна из находок керамики, классифицированная шведским исследователем Т. Брорссоном как ладожский тип. По мнению специализирующегося на северорусской керамике археолога А. Плохова эта классификация была неверной.

Однако расцвет торговли южной Балтики с Восточной Европой приходится на следующий IX век, причины чего можно усмотреть, в том числе, и в изменении политической ситуации в Западной Европе. В конце VIII – начале IX вв. ободритское королевство находилось в близких союзнических отношениях с Франкской империей. В это время в их подчинении находились и северо-западные саксонские провинции Вигмодия, Нордальбингия и, по всей видимости, часть Барденгау, начало славянского заселения которой началось ещё в VII веке. Эти близкие связи прослеживаются и в археологии – так, спектр находок из Гросс Штрёмкендорфа/Рерика, заметно отличается от прочих славянских торговых центров гораздо большим процентом франкской, фризской и саксонской керамики, франкскими украшениями. Чуть менее тесны, однако так же отчётливо заметны и торговые контакты с соседними данами. Дружественные отношения с данами, прослеживающиеся до начала века по торговым контактам, не меняются даже несмотря на короткий период противостояния, отразившийся в нападении Готтфрида и убийстве им Дражко в 808/809 гг. и ответном походе ободритов и саксов в Ютландию и на датские острова в 815 году.

Возможно, не только одновременные смены правителей, но и какие-то перемены политики самих франков, отразившиеся, например, в установлении Диденхофским капитулярием запрета на продажу славянам оружия в 805 году, привели к постепенному разрыву ободритско-франкского союза и новому сближению ободритов с данами. В 817 году князь Славомир объявляет франкам войну и в сопровождении датского флота нападает на франкскую крепость-колонию в Нордальбингии. В 821 году вместе с данами выступает против франков сменивший Славомира Чедраг. Не меняет общей картины и упоминание послов ободритов при дворе франкского императора в 822 году – начиная с первой трети IX века отношения славян с Франкской империей то и дело переходят в открытое противостояние, отразившееся в основании франками приграничных крепостей на Эльбе и многочисленных войнах, продлившихся до окончательного поражения ободритов на реке Раксе в 955 году и первого принятия христианства их правителями во второй половине X века.