Полная версия:

Золото Хравна

Мария Пастернак

Золото Хравна

Соне, Жене и Пете, Теллефу, маме Лив и папе Герхарду, Аньке и Машке в память о солнце и ветре над фьордами, снеге, лыжах, луне, варульвах и домике в горах

Памяти Гали Чаликовой – чудесного человека

КРУГ ЗЕМНОЙ, ГДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ,

ОЧЕНЬ ИЗРЕЗАН ЗАЛИВАМИ.

ИЗ ОКЕАНА, ОКРУЖАЮЩЕГО ЗЕМЛЮ,

В НЕЕ ВРЕЗАЮТСЯ БОЛЬШИЕ МОРЯ.

Снорри Стурлусон. «Круг Земной». XIII век1

Глава

Рано, рано ударили в тот год морозы. За две ночи до мессы Никуласа1 разыгралась метель, замела все пути, все дороги и тропы, и озеро замерзло, покрылось льдом. Вьюга смешала ночной мрак со снегом, рыхлое небо навалилось на коньки крыш и летело, летело навстречу земле. Снег выбелил двор, и кусты, и забор, накрыл огромными шапками крыши пивоварни, стабура2, амбара и хлева. Белы стали горбатые холмы на том берегу, и дальние пустоши, и леса, и болота. И не было ни звезд, ни луны – только снег светил в ночи своей белизною.

В этой выбеленной тьме две быстрые неприметные тени перешли по льду полосу озера, что отделяла остров от берега. Можно было лишь угадать их движение в круговерти вьюги. Да и кто мог бы их видеть? Кому надо в такую ночь покидать теплый дом и дрожать от холода, пробираясь через ледяную мглу, метель и снегопад? Давно спали все в округе, затворившись в своих домах, и видели сны, и не прислушивались к вою и свисту, и не всматривались в пляску снежных хлопьев на ветру.

И все же двое зачем-то бодрствовали в эту вьюжную ночь. Один из них, бывалый охотник, уловил движение за кустами, и скользнули следом его широкие подбитые мехом лыжи. Он вгляделся во тьму и спустил самострел с плеча. Колчан висел за спиною рядом с засаленным кожаным ягдташем, заскорузлым от птичьей и заячьей крови. Звякнули друг о друга тяжелые наконечники болтов3. Он выбрал один, лежавший отдельно от других в длинном замшевом чехле, и тронул натянутую тетиву большим пальцем.

Его спутник начал петь. Страх сковывал его горло. Он пытался направить песню по ветру, вплести ее в завывания вьюги – без всякой, впрочем, надежды на успех. Кто из духов станет внимать дрожащему голосу? Кто захочет исполнить волю труса?

Ночью Вильгельмина проснулась внезапно, хотя до того сон ее был крепок. Она спала на широкой кровати, поджав к подбородку худые коленки и натянув на пятки подол длинной ночной рубахи. Большое одеяло овечьей шерсти и медвежья полость укрывали Вильгельмину от холода. Одно ухо Вильгельмины было погружено в мягкую пуховую подушку, другое спрятано под теплым одеялом.

Во сне она шла по ночному зимнему лесу, и громадные ели вокруг нее шевелили тяжелыми лапами, стряхивали снег на узкую тропинку, протоптанную меж сугробами. Ели смотрели недобро, шептались, шипели, переговаривались. Кто-то гнусаво и монотонно завывал в их верхушках, точно манил ее в неведомую западню. Самой сонной частью своего сознания Вильгельмина понимала: стоит ей только отвернуться – и ели тотчас превратятся в ётунов4. Единственное, что может ее спасти, – это идти и идти вперед и не слушать, о чем они шепчутся.

Большое одеяло овечьей шерсти и медвежья полость укрывали Вильгельмину от холода.

«Где же Торлейв? Где отец? Почему их нет?» – думала она, но двигалась все дальше, пока не поняла, что ступает по снегу босиком. Поняла, замерзла и проснулась.

Вильгельмина села на кровати. Край одеяла сполз, она поспешила вновь натянуть его на себя и спрятать ноги в тепло.

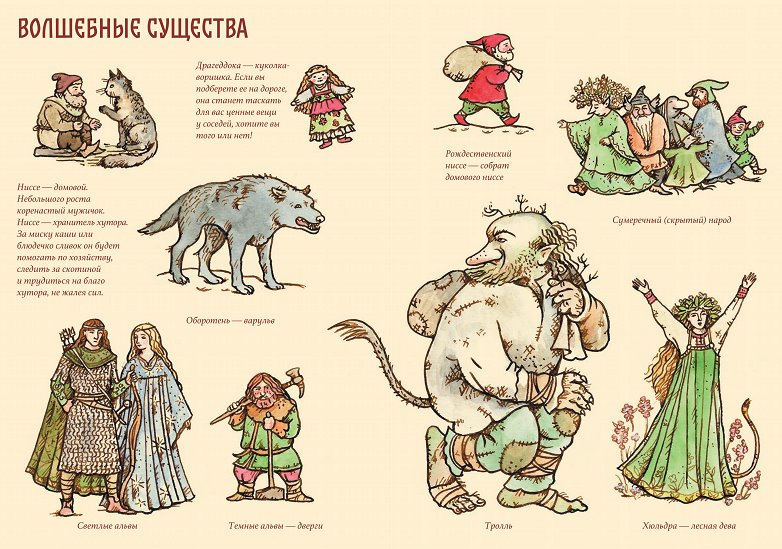

В доме было тихо. Печь еще не совсем остыла и едва слышно вздыхала во тьме. Где-то в дальнем углу похрустывал шашель. Что-то, как всегда, негромко тикало за печкой: привычный, успокаивающий звук. Сверчок? Вильгельмина не знала. Няня Оддню говорила, что это ниссе, домовой, прядет овечью шерсть, крутит свою маленькую прялку.

Вильгельмина с детства привыкла к неспешной жизни своего дома, к тем звукам, что издавал он во сне. Тайный скрип, мыший шорох, шелест соломы на крыше, стук ветки о темное окно, множество других шумов, которые никак нельзя было объяснить. Они не внушали ей опасений – напротив, сообщали, что всё в порядке.

Это на улице мела метель и завывал ветер, а здесь старые толстые бревенчатые стены надежно защищали Вильгельмину от непогоды. Тишина стояла в горнице, лишь Буски, огромный черный пес, сонно посапывал на половике возле кровати. В изголовье, освещая часть большого распятия, мерцал слабый огонек масляной лампадки. Когда-то, лет пять назад, Торлейв вырезал этот крест, покрыл его узором из тройных переплетений и подарил Стурле на память.

Видели бы вы, как широка и просторна была кровать, на которой спала Вильгельмина! В прежние далекие времена, когда Вильгельмины еще не было на свете, это ложе разделяли ее родители – Стурла и Кольфинна. Мать навсегда оставила свою половину сразу после рождения дочери, и Стурла остался один на этой бескрайней постели. Когда торговые дела заставляли его покидать хутор – а это случалось нередко, – Вильгельмина из своей девичьей горенки перебиралась в отцовскую спальню, ведь на это время она становилась единственной хозяйкой усадьбы. В такие ночи она спала здесь, среди множества перин и вышитых пуховых подушек: она нарочно стаскивала их на кровать, чтобы чем-нибудь заполнить пустое пространство. Две из них когда-то вышила и обвязала кружевами сама Кольфинна. Вильгельмина не помнила матери. Эти белые наволочки, эти легкие подушки были для нее в детстве как послание с небес, на которых ушедшая Кольфинна стала ангелом и почивала среди вот таких же белых, мягких, кружевных облаков.

Кровать была очень стара, гораздо старше самого дома. Много лет назад прадед Вильгельмины, Орм Бычья Шея, выкупил хутор Еловый Остров на Долгом озере в северном Эйстридалире5 у обедневшего родича своей жены Асты. Чтобы перевезти на остров весь скот и скарб, была построена специальная паромная ладья. На ней переправили по воде, среди прочего, и огромную кровать, и древние резные кресловые столбы6 – те, что теперь подпирали потолок в гостевой горнице.

Сами кресла – Высокое и Почетное – были привезены на той же ладье, а вместе с ними – и громадный сундук, сработанный знаменитым резчиком Яввалдом из Сетерсдала. Среди вязи перепутанных лент мастер вырезал на крышке сундука странных рогатых зверей с круглыми, точно сливы, носами, свисающими с печальных морд. Вильгельмине они казались забавными, но няня Оддню, проходя мимо, каждый раз осеняла себя крестным знамением – на всякий случай.

Кровать, как и сундук, сработана была в свое время мастером Яввалдом. До того как стать фамильным достоянием обитателей Елового Острова, она верой и правдой служила еще деду Орма, Орму Лодмунду Старшему.

Спинку кровати покрывала потемневшая от времени затейливая резьба. По нижним углам ее Яввалд изобразил двух рыбоподобных существ с крупной рельефной чешуей и страшными выпуклыми глазами. Из их распахнутых пастей, свиваясь, росли невиданные растения, стебли которых многократно расходились, сплетались и снова расходились. Встретившись в середине, они все вместе расцветали одним большим цветком, из чашечки которого, в свою очередь, выходили пять тонких тычинок – и спешили назад, навстречу стеблям, разбегались в стороны множеством новых переплетений, уследить за которыми глазу было уже не под силу.

В изгибе одного листа Яввалд из Сетерсдала вырезал небольшого усатого жука. Маленькой девочкой Вильгельмина, всегда любившая поваляться на огромной отцовской кровати, часто трогала своим тонким пальчиком круглую спинку жука и отполировала ее до блеска.

Кровать была столь высока, что к постели вела лестница в две ступени. Над нею на стене, на ковре из медвежьего меха, висели секира, три копья разной длины и круглый красно-бело-голубой щит с тяжелым выпуклым умбоном7. Вильгельмина не раз спрашивала Стурлу: зачем ему они? Да еще те два щита и меч, что украшают стену гостевой горницы?

– Всякие бывают времена, – отвечал Стурла, пожимая плечами.

Сколько Вильгельмина помнила себя, Стурла – высокий, плотный, краснолицый – был для нее самым добрым и надежным из всех людей на свете. Так было всегда, с тех самых пор, когда он прижимал крошечную дочку к своей широкой груди или качал люльку, пока малышка орала во весь голос от желудочных колик, какие бывают у всех младенцев.

Няня Оддню полагала, что причиной того ужасного рева были проделки маленьких домовых бесенят, которые щекочут младенцев, щиплют, теребят и не дают им спокойно спать. Сбегав на лыжах в церковь Святого Халварда (Вильгельмина появилась на свет в конце января, на другой день после мессы Паля8), Оддню взяла у отца Магнуса большую бутыль освященной воды и каждый вечер кропила все углы в доме. Возможно, это возымело действие на бесенят: к трем месяцам Вильгельмина перестала плакать по ночам так безутешно. Она, правда, могла подолгу не спать, но молча. Лежала, сцепив крошечные ручки на животе, и смотрела на всех из колыбели огромными светлыми глазами.

Стурла налюбоваться не мог на свою дочку. Его обветренное лицо при взгляде на нее озарялось самой нежной улыбкой, а серые глаза наполнялись любовью. Никто не мог так понять ее, так утешить, никто не знал таких слов, какие подбирал для нее отец. Он никогда не наказывал ее, но Вильгельмине было достаточно видеть печаль на лице Стурлы, чтобы пожалеть о своих шалостях. Это, впрочем, вовсе не означало, что она не примется немедленно за новые проделки. Но Стурла не умел гневаться долго, и хмурое выражение на его лице вскоре сменялось улыбкой.

Еловый Остров находился вдали от других усадеб и хуторов, и Вильгельмина была мало знакома с соседскими детьми. По воскресеньям Стурла, его помощник и секретарь Кольбейн Тихоня – сын Гудмунда, Вильгельмина, Оддню и Кальв, переправив паромной ладьей повозку, запряженную парой лошадей – Рыжей и Толстоногим, – отправлялись в церковь на мессу.

Вильгельмина с детства любила бывать в церкви, любила эти поездки, красоту службы, стройное пение небольшого хора, вторящего глубокому голосу отца Магнуса. Там впервые увидела она Торлейва: одетый в белый стихарь хмурый черноволосый мальчик, намного старше ее, иногда прислуживал отцу Магнусу у алтаря. После мессы родители мальчика всегда подходили поговорить со Стурлой. Она знала, что веселую темноглазую женщину зовут Вендолин, а бледного высокого очень худого ее мужа – Хольгер. Стурла часто ездил к ним, но никогда не брал дочь с собой.

Кальв правил лошадьми, то причмокивая, то похлестывая вожжами по их широким крупам. Вильгельмина всегда сидела с ним рядом, вертела по сторонам головою в бархатной шапочке, расшитой ясно-голубыми цветами. Шапочку привез ей отец из самого Нидароса9. Из-под шапочки спускались на худенькую спину пушистые пряди легких светлых волос.

Болтая ногами в вязаных полосатых чулках и в башмачках простой неокрашенной кожи, она с удивлением и интересом наблюдала, как дети бегают по зеленому косогору, по двору церкви Святого Халварда, по темной деревянной галерее, выглядывают через резные полуарки, визжат, толкаются и кидают друг в друга комья земли. Вильгельмина ничуть не грустила оттого, что они не обращают на нее внимания. Порой дети все же вспоминали, что существует на свете эта маленькая принцесса с Острова – дочь Стурлы Купца. Тогда они прыгали вокруг повозки и, будто не замечая окружавших Вильгельмину взрослых, кричали во все горло:

– Хюльдра10 едет! Хюльдра! Маленькая ведьма, преврати меня в жабу!

– А ну кыш, сорванцы, негодники! – шипел на них Кальв и грозил вожжами. – Вот сейчас сойду и всыплю вам!

Но Вильгельмина только смеялась.

Она с детства привыкла, что все ее сторонятся, и не задавала никаких вопросов. Стурла, сын Сёльви, знал, что делает, когда брал за себя Кольфинну, внучку старой Йорейд. Он любил свою невесту всем сердцем. Сплетни и пересуды, что летали от хутора к хутору и тревожили воображение населявших Городище издольщиков11, а особенно их жен, сестер и матерей, не остановили его. Мнения соседей и теперь его нисколько не занимали.

После смерти жены Стурла целиком замкнулся на своей дочери и на торговых делах в Нидаросе. Благодаря своему отцу и деду он считался одним из крепких местных бондов12, хоть и не имел в Эйстридалире никакой родни. Будучи человеком уважаемым, он всегда получал приглашения на пиры, свадьбы и поминки, однако почти никогда их не принимал. Если он заходил в «Красный Лось» пропустить кружку пива, его встречали с почтением, но редко кто из местных подсаживался к нему, дабы провести вечер в добрососедской беседе. И мало с кем из земляков Стурла Купец водил дружбу. Одним из немногих его друзей был отец Торлейва, Хольгер Халльсвейн по прозвищу Парень с Пригорков.

Стурла был другом Хольгера с младенческих лет и до того самого момента, когда неведомая хворь свела Парня с Пригорков в могилу. Вдова Хольгера, Вендолин, попросила Стурлу приглядеть за ее четырнадцатилетним сыном: Торлейв своеволен и смел, и неизвестно, чего от него ждать в отсутствие мужской руки. Родню, жившую в основном в Доврефьелле13, Вендолин знала не так хорошо, чтобы доверить мальчика кому-то из них; да и усадьба Стурлы была недалеко от Пригорков, и Торлейв мог часто навещать мать.

Вильгельмине было семь лет, когда Торлейв впервые появился у них в усадьбе. Уже в то время Торлейв мечтал стать резчиком и всегда носил с собою нож и точильный камень. В любую свободную минуту он либо строгал какую-нибудь деревяшку, либо точил нож. Длинные сильные пальцы его постоянно были в порезах и ссадинах.

Стурле нравились рассудительность Торлейва, его живой впечатлительный ум, и храбрость и дерзость тоже были ему по душе.

– Малец много обещает, – говорил он матери Торлейва. – Вот увидишь, подрастет – будет добрым мужем и воином. А непокорство пусть не огорчает тебя. Парень без характера – хуже упрямой девки.

Вендолин не была уверена, пристало ли Торлейву учиться на простого ремесленника. Все-таки он был сыном Хольгера Халльсвейна, хоть и обедневшего, но потомственного бонда14, мужа, с честью носившего свой меч. Стурла возражал ей, что будет лучше, если Торлейв научится сам зарабатывать себе на жизнь.

– Видишь, не лежит у него душа ни к сельскому труду, ни к военной службе. Пусть делает, что ему по сердцу. Вот и я занялся торговлей и корабельным делом: доброе занятие и неплохой доход. В конце концов, давно минули те времена, когда сын непременно должен был идти по стопам отца. Да и невыгодно нынче держать одно малое хозяйство. Глянь, сколько бондов в наши дни разоряется: все добро их переходит к лендрману15 – то есть к барону, а сами они становятся его хускарлами16 или, того хуже, издольщиками. Ты ведь не желаешь сыну такой судьбы?

Вендолин не желала. Торлейв переселился на хутор к Стурле и стал учиться у мастера Асгрима, чья усадьба была неподалеку.

Когда Стурла бывал в хераде17, он также учил Торлейва всему, чему обычно учат сыновей отцы: вести хозяйство, бить из самострела, охотиться, ездить верхом, владеть мечом – по этой части Стурла был мастер. Торлейву он не давал спуску и школил его нещадно. Чуть ли не каждое утро, проснувшись и выйдя на крыльцо, Вильгельмина слышала громкие окрики отца:

– Середина! Рукоять! Острие! Острие! Середина! Середина! Рукоять!..

Это Стурла, стоя против Торлейва, швырял в него камешки и еловые шишки, а Торлейв в десяти шагах должен был отбивать: когда мечом – острием, рукоятью, серединой, – а когда и дубиной, такой тяжелой, что Вильгельмина лишь с трудом могла ее поднять.

Стурла учил Торлейва прыгать в высоту, в длину, через забор, в озеро. Падать, не расшибаясь, с лошади, с дерева, стога – на камни, глину, в воду, в снег – боком, спиной, животом. Крошить мечом в труху мешки, набитые соломой.

Но когда Стурла и Торлейв, не давая друг другу спуску, рубились на деревянных мечах на выгоне за ельником, бывало, что Стурла отступал под натиском своего ученика. У учителя это всякий раз вызывало приступ неудержимого хохота. Облепленный мокрой от пота рубахою по всему своему могучему телу, он хлопал задыхающегося Торлейва по спине и говорил что-нибудь вроде:

– Ха! А еще говорят, что в Норвегии перевелись мастера боя! Крепко рубишь, мальчик. Хорошая у тебя рука!

В свободное время Торлейв подолгу возился с Вильгельминой, учил писать: пером на пергамене18 и бересте и стилом на вощеных дощечках.

– Негоже дочери крепкого бонда Стурлы, сына Сёльви, пачкать пальцы в чернилах, – ворчала Оддню.

Однако Стурла поощрял их занятия и даже отдавал им старые счета, копии и ненужные расписки. Обратная сторона их была шероховата, но вполне годилась для упражнений в письме. Иногда, вместо того чтобы выписывать буквы, Торлейв рисовал Вильгельмине собак, лошадей, птиц, цветы, портреты Стурлы, Вильгельмины и самого себя в виде лося – Лосем дразнили его в приходской школе за длинные худые ноги. Эти свитки березовой коры, кусочки пергаменов, листочки и дощечки хранила она в шкатулке под лавкой в своей девичьей горенке.

Торлейв любил рассказывать ей истории, которые сочинял сам, и саги, слышанные от отца. Иногда он читал ей вслух из Священного Писания. Вильгельмине особенно нравилось слушать, как Торлейв читает псалмы. У него был низкий голос, звучавший с ясной, мужественной мягкостью:

Si sumpsero pennas meas diluculo,et habitavero in extremis maris,etiam illuc manus tua deducet me,et tenebit me dextera tua19.Как-то Торлейв вырезал в подарок Вильгельмине несколько деревянных фигурок для Яслей на Рождество: там были вол и осел, Иосиф, Мария, волхвы в расписных одеждах и пастухи. Младенец – простой чурбачок с гладким закругленным затылком и щелочками глаз. Вильгельмина в детстве питала столь нежную любовь к этой фигурке, что, даже когда выросла, каждый раз, обращаясь к Господу, представляла себе того деревянного Младенца, которого после праздников убирали вместе с волом, ослом, овцами и всеми остальными в деревянный сундучок на чердак стабура, где он хранился всю зиму, весну, лето и осень – до нового Йоля20, которого она так ждала всякий год.

Когда после смерти матери Торлейв решил уехать в Нидарос, чтобы вступить в орден миноритов21, никто так не тосковал и не горевал о нем, как Вильгельмина. И никто не радовался, как она, когда он изменил свое решение и вернулся спустя два года, пройдя лишь послушание. С тех пор в течение трех лет редкий день они не видели друг друга. Разве что Торлейв получал заказ в какой-нибудь дальней усадьбе и уезжал на пару недель. Или его, вместе с другими мастерами округи, призывали для строительства королевского корабля – как было этим летом. Вильгельмина всякий раз с нетерпением ждала возвращения своего Торве.

Он был для нее самым большим другом, старшим братом. Они провели вместе столько времени и знали друг друга так хорошо, что Вильгельмине иногда казалось: Торлейв – часть ее самой.

Стурла и в самом деле совсем мало занимался хозяйством на маленьком хуторе. После смерти Кольфинны он совершенно утратил интерес к сельской жизни. Он продал дальнему родичу три богатых усадьбы из приданого своей матери, оставил себе один-единственный маленький хутор – Еловый Остров – и так и жил там однодворцем, с дочерью и двумя старыми слугами. Соседи дивились: все в округе знали, что Стурла далеко не беден. Основное состояние и выручку от продажи земли он вложил в корабельную контору в Нидаросе, однако ни среди местных бондов, ни тем более в бедном Городище еще не было принято вести свои дела подобным образом.

Стурла имел три больших торговых судна, швартовавшихся в Нидаросе. Там же, неподалеку от пристаней, выстроил он каменный дом по немецкому образцу, с печами и камином кирпичной кладки. Торговые дела его продвигались настолько успешно, что он подумывал переехать в город насовсем. Не будь Вильгельмина так привязана к вольной жизни на хуторе, Стурла, возможно, давно уже покинул бы те места, где он был когда-то счастлив со своей юной женой.

Вильгельмина дважды бывала с отцом в Нидаросе, но ей не пришлись по душе ни городские дома, ни шум и толкотня на улицах, ни лавки со всякой всячиной. Зато ей полюбились темные воды фьорда, порт со множеством кораблей. Понравились качающиеся мачты, тяжелые паруса, высокие палубы. Ей было неуютно среди каменных стен отцовского городского дома, среди холодных пустых горниц, еще не обставленных мебелью. Управляющий делами отца в Нидаросе, слуги из городского дома – все они были для нее чужими людьми, не то что Кальв, Оддню или Кольбейн Тихоня, которых она знала с тех пор, как родилась.

Во всем Эйстридалире из родни у Вильгельмины была только старая Йорейд с хутора Таволговое Болото, бабка Кольфинны.

Летом до Таволгового Болота надо было ехать в обход, верхом или на повозке: старая гать давно сгнила, и пользоваться ею было невозможно. Поэтому летом Вильгельмина нечасто видела Йорейд. Зато зимой, когда болото замерзало, можно было добежать на лыжах напрямик до бабкиного хутора. Под Рождество девочка всегда приносила бабушке подарки: окорок и печенье, которое научила ее печь Оддню.

Иногда, по большим церковным праздникам или когда кто-то из жителей Городища посылал за ней как за знахаркой, Йорейд запрягала в расписную двуколку своего низкорослого мерина и отправлялась в поселок. В такие дни она сама заезжала на Еловый Остров проведать зятя и правнучку; но это случалось редко.

Вильгельмина давно поняла, что та настороженность, с какой относились в округе к ней и к Стурле, была как-то связана со старой Йорейд. Оддню только что не крестилась при одном упоминании о старухе, и если не делала этого, то лишь из уважения к Стурле – тот запрещал называть ведьмой бабку своей покойной жены.

Когда Йорейд появлялась в усадьбе, Оддню со всех ног неслась в стабур, в баню или пивоварню и не выходила оттуда до самого старухиного отъезда. Не раз Вильгельмина видела, как ее няня шепчется о чем-то с Фридой, поденщицей, что приходила на хутор прясть и помогать по хозяйству. Но стоило Вильгельмине войти в кухню или горницу, где они работали, как обе умолкали, и белые платки их, почти соприкасавшиеся во время разговора, расходились в стороны.

Жители Городища и окрестных усадеб побаивались Йорейд, однако прибегали к ее помощи, если болели их дети или скот. Йорейд знала целебные травы и умела лечить, вправлять переломы, заговаривать раны, зубы и больные глаза, знала исцеляющие, в том числе повивальные руны и была умелой повитухою. Она никогда не брала платы, поэтому бедняки из Городища, небогатые арендаторы да хозяева бедных хуторов звали ее охотно. Те, кто побогаче, приглашали Скюле Лекаря, недоучившегося в свое время в Валланде22. Скюле мастерски умел пускать кровь и толковал природу любого недуга столь велеречиво, что сам больной и его обеспокоенные родственники, слушая ученые слова, преисполнялись величайшего уважения к заморским знаниям и развязывали свои кошельки, не сомневаясь в том, что уже одно умение рассуждать подобным образом должно благотворно воздействовать на ход болезни. Скюле считал, что Йорейд отбивает у него хлеб. Он не раз пытался жаловаться на старуху отцу Магнусу, который также, по долгу своей службы, был сведущ во врачевании, но священник не поддерживал лекаря.

– От ее травяных настоев моей пастве больше пользы, чем от твоей недоученной латыни, – говорил он.

Скюле постоянно повторял, что когда-нибудь дойдет в своих жалобах и до епископа Нидароса и тогда самому отцу Магнусу не поздоровится. Но угрозы своей так и не исполнил.

Вильгельмина любила бывать у Йорейд. Ей нравилось скользить на лыжах меж замерзших болотных кустов, меж покрытых снегом кочек, на которых топорщатся сухие серые былинки, среди огромных, похожих на троллей коряг – летом к ним невозможно было подойти из-за непролазных топей. Она любила еще издалека увидеть черный островерхий конек знакомой крыши. Дом Йорейд был выстроен в незапамятные времена. Крытая дерном крыша летом горела зеленью разнотравья, огнями ярких маков и васильков, а зимою превращалась в огромную белую шапку, погребавшую под собой всё жилище. Старуха часто поджидала Вильгельмину, стоя на крытом крылечке меж резных столбов, на которых чудным образом переплетались руны, драконьи хвосты, пасти и глаза.