Полная версия:

Сцены сексуальной жизни. Психоанализ и семиотика театра и кино

Другой разработкой Чой Ка Фая является считывание мозговых волн, при помощи которых человек может управлять сокращениями мышц другого человека. Один испытуемый надевает на голову считывающее устройство, реагирующее на изменения его мозговых волн, другой прикрепляет к свои мышцам электроды. Затем, при помощи чудесной сингапурской машины, мозг испытуемого № 1 производит сокращения мышц испытуемого № 2.

После лекции я задал Чой Ка Фаю вопрос: «Кажется, что Вы ставите знак равенства между мышечными рефлексами и искусством танца. Мы видели, что технически возможно повторить движения любого танцора, но, в то же время, мы видим, как нелепо и смешно это выглядит. Можно скопировать рефлекторные сокращения мышц Нижинского, но никто не сможет так же станцевать “Послеполуденный отдых Фавна”. Равно как любой человек может нарисовать чёрный квадрат, но Малевичем стал только один. Поэтому вопрос в том, как по Вашему, есть ли у человека душа? Есть ли у нас какое-то вдохновение, связь с Богом, или человек – это всего лишь совокупность сокращающихся мышц и секрет творчества можно считать разгаданным?»

Художник Чой Ка Фай ответил: «Этот вопрос входит в десятку самых часто задаваемых. Если Вы его задаёте, значит, вопрос о вдохновении не утратил значения, значит, оно Вам всё ещё нужно. Я много работал с танцорами буто, и они мне рассказывали, что обычно танцор чувствует какое-то вдохновение, а потом начинает двигаться. Так вот мы выяснили, что этот механизм работает и в обратном направлении: если воздействовать на мышцы танцора электрическим током, то он начинает испытывать вдохновение».

То есть, секрет таланта и вдохновения для Чой Ка Фая раскрывается довольно просто: порция электрического тока в голову – и вдохновение тут как тут. Не пишется роман? Не снимается кино? – Электрошок спасёт начинающего гения. В скобках надо сказать, что советская психиатрия сильно преуспела на этой ниве, многих художников и писателей вылечили. Лоботомия тоже хороший способ…

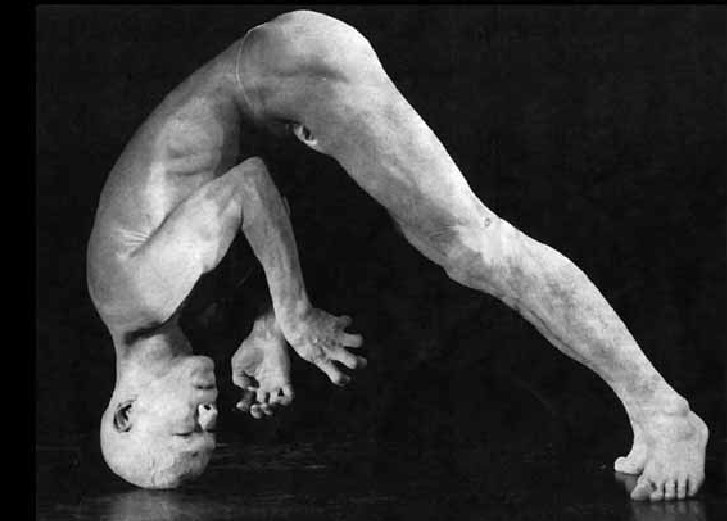

А если серьёзно, то в глаза не может не бросаться овеществление человеческого тела, граничащее с перверсией: желание использовать тело, независимо от личности и души, полностью игнорируя всё человеческое в этом теле. Замыслом Чой Ка Фая является полной омашинливание тела, вычитание человека из плоти, художник так и называет один из своих проектов – «The Choreography of Things», подчёркивая, что танцор для него всего лишь предмет, совокупность мышечных рефлексов и комбинации мозговых волн. Не только вопрос о творчестве, но и вопрос о чувственности и телесности человека остаётся за скобками проекта Чой Ка Фая, в фокусе его внимания остаются только мышцы и их рефлекторные сокращения. По большому счёту, с мёртвым телом работать ему было бы куда как сподручнее, поскольку в этом случае не возникло бы тех «часто задаваемых вопросов о вдохновении и душе». Если автор видит человека просто куском мяса, напичканном электродами, то что мешает ему (подобно Гюнтеру фон Хагенсу) работать с трупами, которые и является такими идеальными «вещами», у которых нет ни личности, ни души, ни вдохновения? «The Choreography of Corpses» стала бы идеальным воплощением замысла художника.

В воспоминаниях Нижинского есть рассуждение о том, что танцор принадлежит не самому себе и действует не из своего сознания, опыта или личной истории, а, из-умляясь, приобщается к той высшей силе, которая воплощается и действует в нём. «Бог танцует через меня, – говорит он, – я клоун божий, я кукла божья». То есть Нижинский описывает творческий акт, как акт отказа от собственной личности и отданности своего тела в распоряжение Бога. Нельзя не заметить параллелей между этой мыслью великого танцора и проектом сингапурского художника, с той лишь разницей, что Бога Нижинского Чой Ка Фай заменяет на идола-из-компьютера.

Дело не столько в том, что место высшей инстанции занимает машина (это вполне объяснимое явление современного мира), сколько в том, что чувство заменяется рефлексом, а духовность – командой. Вместо свободной воли, которой наделено божественное творение, Чой Ка Фай даёт человеку лишь проводок с электричеством, который не оставляет ему никакого выбора и никакого места для самореализации. Вместо дара откровения, который нужно ещё суметь принять (не каждый научается использовать свой дар), Чой Ка Фай низводит искусство до павловско-щенячьего стимула – реакции. Отношения человека с Богом всегда опосредованы его свободной волей, в которой человек и обретает своё место, своё слово и реализует своё творчество, тогда как в проекте «The Choreography of Things» танцор становится просто внешним оборудованием для компьютера: принтер HP P 1102, сканер LiDE 210 и человеческое мясо 28 лет и 56 килограммов. Принципиальная разница здесь в том, что желание Бога остаётся неведомо ни для одного смертного, и всякий художник находится на месте Авраама, который ничего не знает о промысле Творца и не ведает, к чему ведёт его Гений; поэтому и творческий акт – это процесс поиска и самопознания, а не слепого подчинения чужой воле. В проекте же сингапурского художника все эти вопросы о познании человека снимаются сами собой как «слишком часто задаваемые»; всё просто: запустить файл – начать сокращать мышцы – вот и вся человеческая природа. Идеальная модель современной цивилизации, построенная на диком бихевиоризме и рефлекторном удовлетворении потребностей.

Впрочем, художник и сам иронизирует над своим проектом. В завершение мастер-класса он показал фильм про свою работу, на который был наложен советский радиоспектакль про освоение Венеры и Юпитера советскими космонавтами. «Это наше будущее», – комментирует Чой Ка Фай. Надо ли полагать, что антиутопия братьев Вачовски, в которой человеческие туши используются компьютерами для поддержания своей жизнедеятельности, столь же смехотворна, как и светлое коммунистическое будущее, – это остаётся вопросом. В любом случае, Чой Ка Фай пытается довести до абсурда идею матрицы и поставить перед зрителями ряд вопросов о статусе и природе человека, а возникающий в финале смех всё-таки свидетельствует о катарсисе и дистанцировании от этой страшной антиутопии. Однако в своём гротеске сингапурский художник мог бы продвинуться дальше и создать ещё более перверсивный проект, который чётче высветил бы и ужас и комедию омашинливания и матрицизации человека, которую мы сегодня переживаем.

Чой Ка Фай прав в том, что его проект, конечно, вызывает вопросы. И в зависимости от того, какие вопросы он вызывает у зрителей – такие выводы и можно делать про зрителей. Наблюдая перформанс сингапурского художника, я стал думать о том, обязан ли танцор вообще двигаться? И возможен ли танец без движений? Или танец, который нельзя записать на «muscle recorder»? И самый главный вопрос: возможно ли танцевать, если ты не веришь в Бога?

Танцоры буто, с которыми работал Чой Ка Фай, дают нам множество доказательств того, что танец не имеет ничего общего с двигательными рефлексами, многие из них совершают движения, которые может повторить любой человек, но это не будет искусством. В то же время, самые элементарные движения мастера буто наполнены такой энергией и строго обоснованы концепцией, что превращаются в колоссальное по впечатлению зрелище. Наивному бихевиористу остаётся непонятно, почему танцор в течение пятидесяти минут поднимает запястье правой руки, а левой ногой встаёт на цыпочки, а зрители боятся вздохнуть во время этого священнодействия. В таком театре не бывает атеистов. Ни один прибор не способен считать тот язык телесности, который ничего общего не имеет с мускулатурой и рефлексами, и на котором танцор разговаривает с Богом.

Как бутто театр

Декодировка русского

Идеология буто провозглашает реконструкцию культурных истоков и перезапись национальной театральной традиции, поэтому в Японии буто цитирует, реконструирует, обыгрывает, иногда пародирует театры Но и Кабуки. По мысли создателей, буто предполагает не столько технику, сколько поиск культурных кодов и прокладывание возвратных путей к первоосновам театра, поэтому в постановке с актёрами Петербургского ODDDanca Кацура Кан занялся реконструкцией русских кодов и поиском точек соприкосновения с японскими: оборки трико, напоминающие балетные пачки, бородатые мужики с самурайскими причёсками, изображающие маленьких лебедей, земные поклоны покорных девушек, одетых, как кокэси, всплёскивающих руками, вскрикивающих и кувыркающихся через голову, самураи в красных слюнявчиках, поющие «в траве сидел кузнечик», – таковы основные археологические находки Кацура Кана, балансирующего на грани гротеска и бутошного пафоса. Эта довольно произвольная и неожиданная подборка похожа не на реконструкцию культурных кодов, а скорее на случайную мозаику стереотипов, почти матрёшечно-балалаечных образов, которые снимают сам вопрос о сверхзадаче постановки, но заставляют задуматься о структуре постановки: как этот спектакль был собран и сшит, и почему именно эти свободные ассоциации стали опорными смысловыми точками для Кацура Кана. Он выводит на сцену вовсе не русский код, а как раз напротив – декодировку того, что мы называем «русским», разрушение наших представлений о собственных корнях и театральной традиции.

Точка реального

Второй мистификацией Кацура Кана является концепция тела. С одной стороны, он говорит о теле как незыблемой точке опоры, точке реального. «Когда все ценности рухнули и император Японии оказался не богом, а простым человеком, то для нас весь мир перевернулся, – говорит Кацура Кан на своём мастер-классе. – Именно тело стало той незыблемой сущностью, которая дала основание для нового искусства». С другой стороны, он утверждает, что тело является всего лишь медиумом, через которое говорит ритм и внешний мир. «Тело представляет собой одежду. Пространство, звуки, атмосфера – именно они заставляют тело двигаться», то есть тело является объектом Другого. И его постановка как нельзя лучше доказывает это положение: мастер появляется из глубины сцены, согнувшись и вытянув назад руки, пристально всматриваясь в две тени, растянувшиеся на полу. Или три тени, поскольку его собственное тело ещё не вычленено из графической спектральной композиции.

Тело возникает лишь как эффект движения, в результате колебания, сердцебиения, дыхания, пульсации, мышечная динамика отделяется их спектрального иероглифа, тело обретает первичность, собственную границу, энергию, оно складывается из различных ритмов, переходов внешнего и внутреннего, поляризует собственное место в пространстве, эротизирует его, создает свою систему исчисления шагами по циферблату (который проецируется на сцену и по которому ноги Кацура Кана движутся, как стрелки). Тело предстаёт как эффект действия, а не его исходная точка, оно получает те или иные очертания, в зависимости от того, в какое пространство и время оно помещено, в какой ритм оно встроено. Тело вторично и производно от многих обстоятельств, именно поэтому о нём можно говорить как о точке реального или точке внутри реального, из которой транслируются психика, эротика, искусство.

Одежда Другого

Вся экзистенциальная поэтика возвращения к корням, телесному первоистоку, просвету истины и несомненной очевидности, которая никогда не обманывает, здесь просто перестаёт работать. Ведь тело не является неизменной аутентичной субстанцией, к которой можно апеллировать как к самоочевидной данности, оно представляет собой привходящий эффект, совокупность случайных обстоятельств, одежду Другого, которая кроится из лоскутков идентификаций, обрезков реальности и излишков влечений, травм и наслаждений. Блёстки на голове героя Кацура Кана словно напоминают об этой коллажной телесности (то ли капельки пота, то ли пластиковые стразы), собранной, как мозаика, из естественного и культурного материала, из хаоса плоти и секторов циферблата, «первичного» и «цитатного», прошлого и настоящего. Именно тело прочерчивает границу времени между ними.

Если тело и даёт нам некую точку опоры в реальном, то точка эта не то что не очевидна, она и вовсе изнаночна по отношению ко всему человеческому. Та пуповина, которой тело срастается с реальным, принципиально непредставима, поэтому искусство и создаёт фантомы и символы, при помощи которых мы могли бы об этом избыточном вростании нашего тела в реальное узнать. Иными словами, то, что мы называем отвратительным, трепетным, сакральным, тревожным, – позволяет нам хоть как-то представить то, что происходит с телом на стороне реального. Встретить эту перверсивную одержимость, расщеплённость или раздетость тела, отпадающего от собственного я, не имеющего отражения и изъятого из иероглифа теней, лишённого и воображаемой и символической идентичности, – именно такую задачу ставит перед своим спектаклем Кацура Кан.

Повторение

Реконструкцию традиции Кацура Кан понимает не как повторение или заимствование из истории (в этом не было бы ничего особенного, любое начинание что-то заимствует из предшествующего опыта), но и не как авангардный демонтаж этой истории, призывающий низвергнуть прежних идолов и растоптать все авторитеты. Он держится в стороне как от повторения, так и от отрицания, предлагая нечто принципиально иное: историю необходимо воссоздать таким образом, как будто она всегда пишется заново и никогда не была в прошлом, так, словно это повторение представляет собой прорыв в новое в пространство. Подобно герою Борхеса, который «хотел сочинить не второго “Дон Кихота” – это было бы нетрудно – но именно сочинить “Дон Кихота”», так и театр буто стремится к такой реконструкции, которая изымала бы из повторения его вторичность, избавляла его от статуса копии и вообще выводила его из бинарности «источник – следствие», «оригинал – копия». Повторение должно перестать быть копией и начать производить прибавочные смыслы. Поэтому в лекции Кацура Кан подчёркивает, что не существует аутентичного буто или более выдающегося; «буто, которое лишь изображает из себя буто, – это тоже буто». Иными словами, всякая цитатность оборачивается оригинальностью прямой речи, коль скоро она высказана на сцене; копирование невозможно уже потому, что мы всегда имеем дело с настоящим, поверхностным, оригинальным, мы не только находимся у истоков традиции; вспоминая историю – мы делаем историю.

Первичность прошлого оказывается лишь иллюзией, с которой мы встречаемся в момент театрального действия. Не существует никакой традиции, кроме той, что мы полагаем в настоящем, кроме того прошлого, которое мы сейчас избираем в качестве такового и наделяем его статусом первоначала. Прошлое также не открывает себя как гомогенная субстанция или кладезь, из которой можно черпать и заимствовать культурные коды. Прошлое является художественной задачей, его ещё необходимо (вос)создать в сценическом событии. Именно перед настоящим стоит цель обретения прошлого, возвратного движения к прото-театру, архе-письму, перво-травмам. Память не возвращает нас к истокам, она сама создаёт эти истоки, тех призраков, которые как будто существовали и, дескать, предопределили наше настоящее. Театр буто требует не реконструкции, а ре-конструкции – то есть возвратной конструкции – истории.

Двойной проброс

Легко заметить, что эта идеология балансирует в проёме между двух взаимоисключающих требований: с одной стороны, отсебятина невозможна по определению, что бы ты ни делал под заголовком «буто» – это и есть буто, с другой стороны, аутентичность совершенно недостижима, всякий раз говоря от первого лица, ты обнаруживаешь призрачность и иллюзорность любой инстанции, на которую намереваешься опереться: «настоящего» буто не существует, так же как и «копии буто». С одной стороны, необходимо каждый раз заново реконструировать историю, буквально сочиняя её на ходу и обнаруживая новые разрезы и пласты значений, с другой стороны, необходимо действовать так, как будто твой произвольный авангардный приём продиктован многовековой традицией, а каждая судорога годами оттачивалась в буддийских монастырях. История пишется задним числом, как подложка для самых смелых авангардных решений. Вспомнить то, чего никогда не было, и пластически воспроизвести то, чего нет в твоём теле (то есть само присутствие реального) – такова основная художественная задача актёра буто.

Этот противоречивый тезис – тело не имеет прошлого, но оно к нему возвращается – напоминает то ли дзенский коан про хлопок одной ладони, то ли формулу деконструкции: в начале была копия. Задачей буто является накинуть петлю на то непредставимое реальное, в котором собирается живое тело, и в поисках его совершить двойной проброс в пустоту пространства и в нерасчленённость времени. Без каких-либо гарантий, опор и ориентиров, которые появятся постфактум. Поэтому и задачей практики буто является не реконструкция тела, а отчуждённость тела, возвращение не к оригиналу, а к копии, создание не театра, а как-бутто-театра.

Лотос и Логос

Объект голос

Мастер Кен Май первый на моём веку актёр буто, который ввёл в перформанс запах и голос, исполняющие прямо противоположные задачи. Запах заставляет нас узнавать героя и отождествляться с ним, тогда как голос обладает предельным отчуждающим эффектом, актуализирующим радикальную инаковость актёра; неожиданный контр-тенор Кен Мая просто разламывает сценическое действие, превращая его то ли в погребальный ритуал, то ли в песнь гейши. Во всяком случае, выделанная и рафинированная эстетика, которой иной раз ждёшь от буто, уступает место сакральному действию, исполненному трепета и эротики. Голос в данном случае становится не просто сопровождением сценического действия или его вспомогательным механизмом, а самостоятельным объектом, который вырывается из полотна спектакля, именно посредством голоса, его плотьности, тело заявляет о себе со сцены. Координаты действия заданы именно этими полюсами: живой голос и мёртвое тело, лишённое пола, возраста, да и материальности. В первой сцене герой Кен Мая представляет собой нечто среднее между киборгом в стиле аниме и готическим призраком. В последней сцене, напротив, субстанция голоса разрывает сомнамбулический образ героя.

Эротика противоположностей

Использование прямо противоположных приёмов, идентификации и отчудения, сложной технической стилизации и перфорации театрального действия вторжением голоса и запаха – является художественным приёмом Кен Мая. Он постоянно сталкивает не только различные художественные приёмы и техники (йогу, бельканто, кабуки и Нижинского), но разные концепции и эстетические принципы. «Первый раз, когда я увидел запись Анны Павловой, я был поражён до глубины души, – говорит он, – я увидел самое настоящее буто. И по технике, и по энергии танца».

Да и на мастер-классах Кен Май прибегает к подобной технике: просит актёров быстро сменять один образ другим, послайдово вживаться в новые и новые истории, словно доводя до предела саму их фантазию, изживая механизм воображения, и тем самым открывая проход к возвышенной и чистой пустоте, к которой стремились буддийские монахи. К слову, сам мастер не проводит различия между практикой буддизма и практикой буто: «И то и другое есть путь освобождения», – говорит он. Вместе с тем и то и другое предполагает жёсткую практику аскезы.

Сценическое действие представляет для Кен Мая создание тех экзистенциальных координат, в которых разворачивается телесное бытие, обозначение таких силовых полюсов, которые создавали бы возможность для раскрытия тела, выход за границы образа и символа. Задачей мастера является не столкновение противоположностей с целью обнаружения конфликта (как в европейском классическом театре), а с целью перфорации одного другим, растождествления и взаимопроникновения. Создать эротику противоположностей, – вот в чём задача буто Кен Мая.

Лотос и пепел

На мой вопрос о его любимой опере Кен Май ответил: «Мадам Баттерфляй», что было очень ожидаемо. Скорбящий контр-тенор мастера рождает именно такие ассоциации, он соединяет в себе утрату и надежду, оплакивание и влечение, открывает сексуальное измерение потери, подобно тому, как делает это героиня Пуччини.

В финале перформанса герой Кен Мая появляется с подносом, на котором лежат пепел и цветки лотоса – символы смерти и жизни. Однако прямое противопоставление этих символов не даст нам исчерпывающего понимания режиссёрской задачи. Ведь для буддийского мировоззрения это одно и то же, между ними нет конфликта, поэтому и лежат они на одном подносе. «Человеческое эго, – говорит мастер, – всего лишь маска, личность – это пепел, который нужно стряхнуть с себя в танце. А тело – это цветок, которому нужно дать распуститься. Буто создаёт именно те условия, при которых тело могло бы расцвести, как лотос». Поэтому и задача буто состоит в возделывании этого тела, которое прорастает сквозь личность, из глазниц и горла выпускает побеги взгляда и голоса, создавая эротику переходов между внутренним и внешним, между пластикой плоти и стабильностью духа, между лёгкостью метафоры и дисциплиной аскезы.

Коллаж пустот

о балете Эмманюэль Горда «Так или иначе», Black Box TheaterПервое выступление Эмманюэль Горда в Петербурге не могло не стать событием хотя бы потому, что оно стало встречей четырёх балетных традиций: француженка, учившаяся танцу в Лондоне и работающая в Москве, представляет свой спектакль в столице русского балета. Четыре разных мира, разных формы встречаются в одном театральном пространстве, не случайно поэтому, что и сам балет посвящён теме пространства – внешнего и внутреннего, – воспоминаниями, которые извлекаются из глубин памяти, со дна коробки, и конструирования личной истории.

Сцена заполнена коробками, разной формы, величины, фактуры, цвета, разного содержания. Казалось бы, ничем не похожих друг на друга и несочетающихся между собой. Героиня медленно составляет их, совсем не как конструктор, потому что в их замысле не предусмотрена сборка и композиция, поэтому подбор движется очень бережно, скрупулёзно и затаив дыхание. Так же и тело, состоящее из разнородных элементов, костей, хрящей, жидкостей, мышц и движений, сухожилий и усилий, отверстий и пустот, влечений и защит, – в которые создатель ещё не вдохнул идеи единства – с большим трудом обретает композицию, постепенно нащупывая хрупкую взаимосвязь, подвижное сочленение между органами, чувствами и влечениями, сотканными из несоприродных материй. Коллаж из пустых коробок, составленных «так или иначе», представляет собой метафору человеческого тела, поддерживающего формальные границы внешнего и внутреннего, пусть даже и внутри и снаружи находится пустота. Только оболочка и имеет значение. Тело – это и есть коробочка своей внутренней пустоты, гробик души.

«Так или иначе» – ещё и метафора истории. В зависимости от того, в какой последовательности подступаться к этим контейнерам памяти, в какой очерёдности их открывать – таково будет и повествование, ведь каждое действие необратимо, такова будет и рассказчица, субъект истории. Она открывает коробки, извлекая наружу предметы и связанные с ними сюжеты или сама погружаясь в картонную утробу. Каждая коробка – новая жизнь, новая личность, новое пространство, время, пластика: мир ребёнка, мир женщины, мир матери. Мы видим трепет, с которым она берёт на руки розовую коробочку, как своего новорожденного, прислушиваясь к её дыханию, синхронизируясь с ним, двигаясь в такт с вдохом и выдохом, бережно приоткрывая содержимое – священнодействие материнства. Пустота – это самое главное, что женщина рождает в тот мир.

В другой сцене героиня танцует под постоянно прерывающуюся мелодию танго, за которой она никак не попадает, словно не хочет подчиняться порядку и структуре мелодии, будто, эмансипируясь от ритма музыки, она обретает ту рассогласованность, несоразмерность, свободу от диктатуры классического танца. В этих временных пустотах она обретает движение, освобождённое от формы, вываленное из футляра наружу, падшее, пустое, деструктивное, которое и вдыхает эротизм и свободу в танец. Добрая часть эротики строится вокруг метафоры женского тела как пустой шкатулки, соблазнительное своим вместилищем, влагалищем для ценностей, или отвращающей своей опустошённостью, пустышкостью, никчёмностью; женщина непостижима именно настолько, насколько она пуста. Все эти грани и градации пустот Эмманюэль Горда выстраивает в композицию, в коллаж пустот, покровов и откровений, замков и отверстий, которые, как разнородные фрагменты, «так или иначе» складываются в ансамбль эротики.

Столь неожиданная поэтизация пустоты, в то же время, отражает почти сложивший взгляд французского современного танца на Россию. Французское восприятие русской души как стихии, замкнутой в коробку, вошло в обиход ещё со времён Карин Сапорта, в 2000 году упаковавшей Анну Каренину в дорожный чемодан, и до прошлогодней постановки Анжелена Прельжокажа в Большом театре, где хореограф помещает персонажей в полиэтиленовые пакеты, делая их то ли отбросами, то ли ангелами. В этом контексте, танец с коробкой Эмманюэль Горда целиком вписывается во французскую традицию познания русской души, человека в футляре. Однако история, как коробка, каждый раз открывает себя по-новому, в зависимости от того времени и места, в котором происходит эта встреча.