Полная версия:

Азбука современной философии. Часть 1

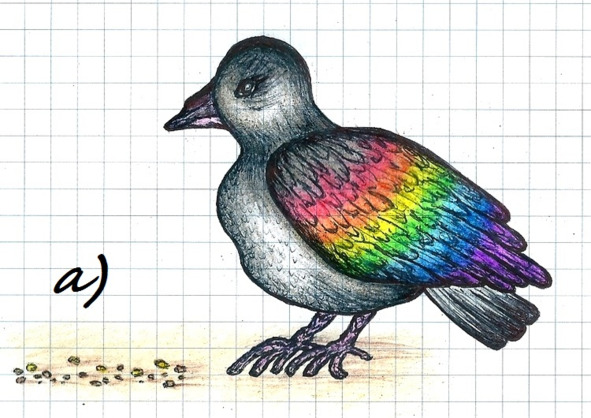

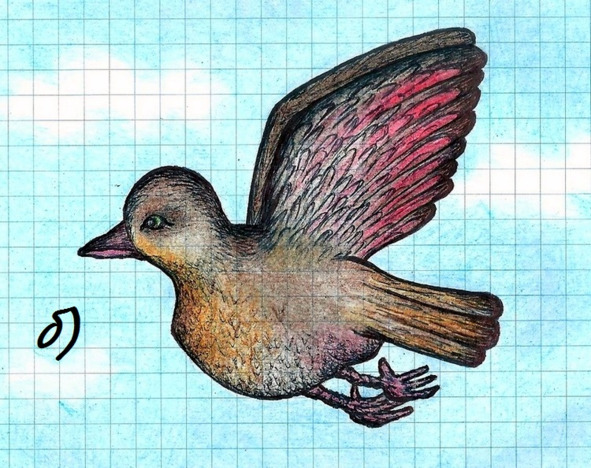

Второй Человек, родившийся без рук и ног, – именно такое ему было «выдано» наследственное заболевание. Ник Вуйчич воспитывался в своей семье, своими биологическими родителями, которые добились того, чтобы он посещал обычную школу, и делали всё, чтобы максимально облегчить жизнь сына. Но чего стоят утешения других, пусть даже и любящих людей, для того, кто помещён в Жизненный Контур и лишён самой главной человеческой возможности – Рассказывая о своём детстве, о том, как он учился управляться со своим непослушным телом, об отчаянии, которое почти всегда сопровождало его, о непреходящем одиночестве, о попытке самоубийства, о постоянных раздумьях о смысле жизни, Ник говорит и о своей вере в Бога: «Только Бог может меня спасти. Моя надежда – на небесах. Если связывать своё счастье с временными вещами, оно будет временным». Вера в Бога помогла ему обрести веру в себя: «Неудача – это путь к мастерству», и осознать своё призвание, своё земное предназначение. При помощи небольшого отростка на теле – подобия стопы – Ник научился без посторонней помощи двигаться и выполнять все необходимые дела. Кроме того, он нашёл в себе силы ездить по миру с мотивирующими лекциями, петь и писать книги. Он встречается с сотнями тысяч людей, многие из которых плачут, глядя на него. А он находит для каждого слова утешения, он их (а не они его!) ободряет, он смеётся, он шутит! Когда звучит непосредственный детский вопрос: «Что с тобой случилось?», Ник отвечает: «Я не убирался в своей комнате». На своих лекциях Ник не боится падать вперёд и ударяться лбом, но тут же поднимается, демонстрируя всем, что тело ничтожно по сравнению с духом, что сила духа является движущей силой самого человека, что преодоление себя доступно абсолютно всем. Надо всего лишь не бояться, надо не сдаваться, надо пробовать снова и снова. Ник говорит о страхе: «Невозможно жить полной жизнью, если каждое ваше решение определяется страхом». Тяжелобольные люди, подростки на грани самоубийства, люди, пережившие тяжкие испытания – все они, побывав на лекциях Ника Вуйчича, говорят о том, что он их спас. Своим примером, своим оптимизмом, самим только фактом своего существования на свете он наделяет людей благими помыслами, верой в успех. Люди смотрят на человека без рук и без ног, который учит их верить в себя, снизу вверх, воспринимают его как Божье чудо. И ведь так оно и есть. Не так давно Ник Вуйчич женился на девушке удивительной красоты. Вскоре у пары родился сын, а через некоторое время – второй. Оба ребёнка абсолютно здоровы. условный пример птицы, летящей в небесах — наш современник, широко известный австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич. такой возможности выбора? Разве смог бы Ник в полном одиночестве, без Божьей помощи, выйти за рамки своего Жизненного Контура? Разве только физические силы способны помочь человеку воспарить над своими бедами? Нет, жизнь Ника Вуйчича – это ежедневный, ежечасный и ежеминутный подвиг человеческого духа. Ник раздвинул рамки своего Контура настолько широко, что только диву даёшься! Вместо того чтобы ограничить существование себя, как тяжёлого инвалида, пределами комнаты, дома или города, он летает с лекциями по миру; он видит больше, знает лучше и понимает глубже, чем обычные люди. Он живёт гораздо более полноценной и насыщенной жизнью, чем любой здоровый человек.

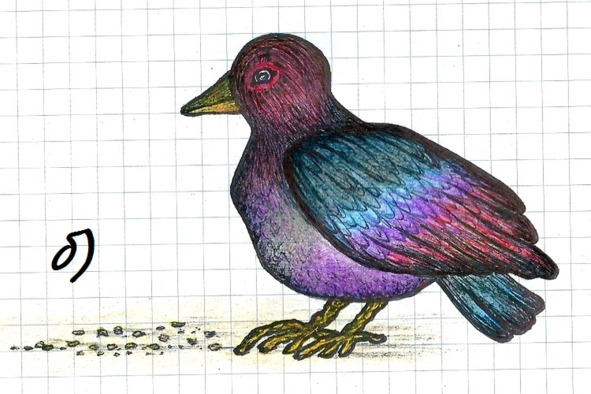

Третий Сергий Радонежский – один из самых прославленных русских святых, основатель Троице-Сергиевой лавры и ряда других монастырей, учитель и наставник многих десятков русских святых. Почитание Сергия Радонежского возникло даже раньше, чем были сформированы правила канонизации святых – Сергий словно бы «сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы». Сергий, получивший при рождении имя Варфоломей, жил в XIV веке – это был фактически последний век татаро-монгольского ига на Руси. (В следующем, XV веке татаро-монгольское владычество продлилось не полное столетие, да и было сугубо номинальным: русские князья дани ордынским ханам уже не платили, ярлыки на княжение у них не испрашивали, да и вели себя смело, если не сказать, враждебно, провоцируя прекращение любых отношений, которого, в конце концов, и добились.) У юного Варфоломея были значительные сложности с обучением: несмотря на непрестанные усилия, грамота никак ему не давалась. Однажды неизвестный старец благословил 13-летнего Варфоломея и предсказал ему мудрость, благочестие, народную славу и любовь. Так и вышло. Варфоломей, повзрослев, приняв постриг и став иеромонахом Сергием, благодаря аскетизму, трудолюбию и мудрости завоевал поистине всенародное уважение. В поисках отшельничества Сергий вместе со своим братом Стефаном в глухом Радонежском бору поставил храм, посвятив его Святой Троице, позже ставший обителью (ныне – Троице-Сергиева лавра). Однако вскоре народ прослышал про ведомого Богом монаха и потянулся к нему в Троицкую обитель. О Сергии Радонежском говорили как о чудотворце и праведнике, рассказывали, что он «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые грубые и ожесточённые сердца; что он мог примирять враждующих – как простой люд, так и князей, которые не раз обращались к нему со спорными дипломатическими вопросами. А после того, как Сергий Радонежский благословил великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского на Куликовскую битву и предрёк ему победу в ней (не забыв при этом отрядить в помощь князю двух своих иноков, Пересвета и Ослябю), русские стали считать его святым при жизни. Князья и бояре апеллировали к слову Сергия как к последнему закону и даже предлагали стать ему митрополитом, но он отказался и провёл жизнь в монашестве. И хотя письменного наследия святой Сергий Радонежский не оставил, известны его устные духовные наставления – в том числе и те, которые он давал, уже находясь на смертном одре. Сергий Радонежский искал путь к молитвенному уединению, но нашёл дорогу к сердцу каждого русского человека; возвышал свой дух, но обрёл земную славу; в детстве не мог одолеть учёбы, но после преставления и канонизации стал покровителем учащихся; прожил суровую жизнь строгого аскета и трудолюбивого праведника, но снискал почёт как величайший подвижник земли Русской, как основоположник русского старчества, как провозвестник всей русской духовной культуры. условный пример девы-птицы Сирин – преподобный Сергий Радонежский. Обычный мальчик Варфоломей, неуспевающий в занятиях и робкий умом, сумел сотворить величайший подвиг духа и стать святым Сергием Радонежским – мудрым наставником для умнейших людей своего и нашего времени. И что это, как не изменение заданных изначально рамок Жизненного Контура? Что это, как не обретение наивысшей духовной мудрости? Что это, как не пример прижизненного восхождения человеческого духа в Божественную сферу бытия?

– Мне бы хотелось извиниться перед читателями за мой, назовём его так, Дело в том, что я – не художница, и рисовать меня никто и никогда не учил, за исключением двух случаев в моей жизни: одного дружественного пленера в обществе таких же «художников» -самоучек, как и я, и пристального наблюдения моего соавтора за работой над рисунками к этой главе. Я прекрасно понимаю, что любой профессиональный художник-иллюстратор нарисовал бы птиц лучше и быстрее, чем я; выглядели бы они у него намного живее и достовернее, и уж в любом случае ни одному художнику не пришла бы в голову мысль начать рисовать книжные иллюстрации на бумаге, разлинованной в клеточку. За всё это я прошу меня простить. художественный дилетантизм. настоящему

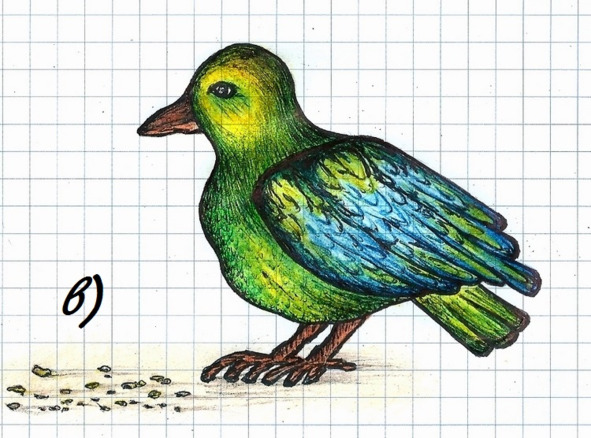

Но когда глава «Возможность выбора» была ещё в процессе обдумывания, мой соавтор предложил мне сопроводить её собственными иллюстрациями. По поводу того, кто из нас решил остановиться именно на птицах, стоит уточнить у Него же.

Ты не помнишь, Господи, кто придумал рисовать птиц? Что-то я забыла этот момент.

– Ты.

– И правда. Всех птиц, кроме последних, придумала я; птицами, изменившими свой Контур, занимался Ты.

– Да, образы чайки с золотой рыбкой в клюве, птицы в небесах и девы-птицы Сирин подсказал тебе Я. Так же, как подсказал каждый из трёх реальных примеров выхода за рамки Жизненного Контура. А потом бдительно следил или, по твоим словам, «пристально наблюдал» за тем, как продвигалась твоя работа.

– Понравились ли Тебе результаты?

– Очень!

– Спасибо.

– Это не Мне, а тебе спасибо. Листок в клеточку – это тоже Моя идея. Таким намеренным упрощением, таким нарочито детским, школьным фоном Я хотел показать вам, друзья Мои, что мой дорогой соавтор только учится, что она – ещё ученица, хоть и очень способная, что к её непрофессиональным рисункам не следует подходить с точно такой же меркой, как к рисункам профессиональных художников. Наша общая с ней задача была – как можно точнее выразить суть понятий «Жизненный Контур», «разнообразие выбора» и «результаты выхода за рамки событий».

– Ты меня прямо захвалил. Мне даже неловко.

Главное же в наших иллюстрациях оказалось то, что я рисовала, следуя своим внутренним инструкциям, доверяя своим внутренним ощущениям. Из далёкого-предалёкого детства я помнила, что дев-птиц вроде бы было трое: Сирин, Алконост и Гамаюн, но кто они такие, как выглядят в деталях, откуда прилетели и чем знамениты, я не знала. Или не помнила. И не собиралась узнавать или вспоминать – по крайней мере, до тех пор, пока не будут закончены рисунки. Гораздо более важным для меня явилось понимание и (по мере того, как рисунок проступал на бумаге) того, что мой соавтор имел в виду, сказав мне: «Нарисуй птицу Сирин». постепенное узнавание

– И ты нарисовала.

– Да, нарисовала. И только после того, как закончила рисовать, я нашла информацию обо всех трёх прилетевших из Ирия (древнеславянского рая) девах-птицах: о поющей печальную песнь птице Сирин, о возвещающей радость птице Алконост и о предвещающей будущее птице Гамаюн.

И теперь, Господи, меня интересует вот что: почему из трёх дев-птиц Ты выбрал именно эту? Не птицу Алконост, не птицу Гамаюн, а птицу Сирин?

– А чем тебе Сирин плоха?

– Сирин рыдает всю дорогу – того и гляди, потонет в собственных слезах. То ли дело Алконост – птица радостная, ликующая. Глуповатая, конечно, что особенно заметно на картине Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», но для глаз весьма приятная. Или та же вещая дева-птица Гамаюн: не такая безалаберно-оживлённая, как её сестрица Алконост – намного серьёзнее, но хотя бы не пускает слезу по малейшему поводу.

– Из трёх дев-птиц именно Сирин олицетворяет собой не только славянскую, но и более позднюю мифологию. По сравнению со своими сёстрами, Алконостом и Гамаюном, птица Сирин – самая русская. Именно она обладает русской душой и наиболее точно выраженным русским характером. В особенности – русским характером. русскую женским

– Ты сейчас на меня намекаешь?

– Я ни на кого не намекаю, Я говорю прямо: русские люди, а особенно русские женщины трагичны по своему духу, по своей изначальной природе, по своей самой глубинной сути.

– Не может быть! Я отказываюсь в это верить: мы, русские женщины, не такие унылые, как эта страдалица-птица.

– А ты вспомни, сколько слёз ты пролила за всю свою жизнь. Вспомни, вспомни! Это же уму непостижимо! Из твоих слёз уже не море скопилось, а целый Окиян. Скоро остров Буян смоет в пучину твоих слёзных терзаний – вместе с царём Салтаном, сыном его Гвидоном и царевной Лебедью. Ты вспомни, что с промежутком в полторы-две недели у тебя, словно по графику, начинается грусть-тоска-печаль, сопровождаемая бурными и продолжительными слезами. Ты с готовностью, самоотдачей и искренним воодушевлением оплакиваешь всё, что только можно оплакать: Космос и Землю, мир и людей, экономику и политику, культуру и искусство, книги, фильмы, стихи и песни, полное лишений прошлое русского народа, его невеселое настоящее и совсем уж безрадостное будущее, свою тяжёлую писательскую ношу и философские труды других мыслителей – от Платона и до Канта – изнемогших, по-твоему, в поисках ответов на ключевые вопросы устройства бытия. Исполняя свою , ты дошла даже до Меня! Тебе кажется, что Я в Моей абсолютной силе и в Моём безграничном величии бесконечно одинок, ибо нет никого, кто хоть в самой малости сравнился бы со Мной – и это ли не повод Меня оплакать?! «Великую Песнь Беспредельной Грусти и Вселенской Печали»

– А Тебе разве не одиноко?

– После того, как ты Меня оплакала – нет. Наблюдая за тем, как ты плачешь, Я забываю о том, что должен страдать в Своём одиночестве, и начинаю размышлять о том, как тебя утешить.

– Спасибо. Но может быть, я – это исключение из женского русского характера, и остальные наши барышни столько не плачут.

– Исключение? Нет, ты – подтверждение. Ты что, забыла Плач Ярославны на стене Путивля? Забыла, как убивалась твоя ненаглядная Ольга, справляя тризну по своему мужу Игорю?

– Вот как раз Ольга, я считаю, выплакала не все свои слёзы. Выплакала бы все – не стала бы с таким ожесточением мстить этим несчастным древлянам.

– Она не мстила, а проводила твердую политическую линию.

– Кто посоветовал ей эту линию? Уж не Ты ли?

– Я лишь сказал ей, что в данном случае нужно действовать жёстко, решительно и без промедления. Не надо её осуждать, ибо у языческого мира были свои представления о жёсткости и мягкости, свои законы, свои устои и свои способы выживания. Современный, средний, в меру жёсткий и в меру мягкий человек в языческом мире не имел бы шансов дожить даже до совершеннолетия.

Кстати говоря, надо бы тебе и древлян оплакать, а то по всем плачешь, а по ним почему-то нет. Включи, пожалуйста, древлян в свою «Печальную Песнь».

– Хорошо, уже записала – следующим пунктом после Ольги.

И правда, Господи, как это я до сих пор ухитрилась ни разу не оплакать древлян? Ведь там, в Искоростене, был не только князь Мал с дружиной – там были женщины и дети. И Ольга их всех пожгла-поубивала! А перед тем ещё заживо засыпала в яме древлянских послов, других же послов заперла в бане под предлогом «Помойтесь, гости дорогие, с дорожки!» и тоже пожгла. И снова заживо. Кошмар какой-то!

– Так было нужно.

– Устроила огненное светопреставление – прямо хоть караул кричи!

– «Караул» не поможет.

– У меня просто нет слов. Я не понимаю, как молодая и сильная княгиня, прекраснейшая и мудрейшая из женщин, которая, по утверждениям летописцев, должна была среди язычников светиться «яко жемчуг в грязи», ухитрилась довести себя до состояния Бабы Яги, костяной ноги? Ведь присущий Ольге очень нехороший политический курс под названием «На лопату и в печь» просматривается практически невооружённым глазом!

– Если она Баба Яга, тогда ты – кура с синими перьями и жалостливым взглядом. Жила бы ты в то время – первой легла бы на сковородку.

– Кура – это намёк на то, что я глупая? Мол, «курица – не птица, баба – не человек», да?

– Нет. Курица – это птица, а баба – это человек. То есть, конечно, баба – это женщина, а не человек. То есть, конечно, женщина – это тоже человек. То есть, конечно, не «тоже», а сама по себе. То есть не «сама по себе», а вместе с этими курами… Тьфу! Запутала Меня со своими «бабакурами» и «курабабами»! Значит так, коротко и внятно: кура – это кура, баба – это баба, ты – это ты, а Я – это Я. И всё, закрыли тему бабьих кур и куриных баб раз и навсегда.

Ольга не виновата, повторяю ещё раз. Не сделай этого она – всё вышеперечисленное сделали бы с ней. Если на ком и лежит вина, то только на Мне. Но суть в том, что Мне надо было сохранить её для русской истории – и сохранить обязательно.

– Но почему такими методами, Господи?! Ведь когда читаешь исторические источники, волосы на голове шевелятся от ужаса!

– Язычество, дорогой Мой соавтор, язычество. Какова эпоха, таковы и методы.

И всё-таки, скажи Мне, вина древлян, растерзавших князя Игоря – мужа Ольги и сына Рюрика – для тебя очевидна или нет?

– Да, очевидна. Только не спрашивай, что на месте Ольги делала бы я. Избавь меня, Боже, от такого выбора!

– Противоречивый вы народ – русские женщины! С одной стороны, ты Ольгой восхищаешься и понимаешь мотивы всех её поступков, а с другой стороны – она не должна была убивать древлян. Что ей надо было делать, скажи Мне?

– Пораньше обратиться к Тебе, Господи. По-настоящему обратиться, что она, в конце концов, и сделала. Ну и, конечно, поплакать – это вообще универсальное средство для облегчения любых страданий. Возьми Ярославну – плакала так, что увековечила свой Плач в веках! Удивительный парадокс Ярославны состоит в том, что она наплакала большое благо для русского народа: она превратила свои частные, личные страдания в уважаемую всеми церемонию, в общенародный ритуал. После Ярославны русским девушкам стало ясно, как надо плакать: так, чтобы их плачем можно было любоваться и даже ставить в пример другим – тем, кто не постиг ещё . Лично я стараюсь плакать именно так – и когда плачу за себя, и когда плачу за других, например, за Ольгу. Она своё не доплакала, поэтому её беды теперь доплакиваю я. То, что она умерла в 969 году, сути дела не меняет: смерть ещё никого и никогда не освобождала от решения важнейших жизненных задач. красиво, достойно, упоённо; высшего слёзного искусства

Таковы мои слёзы и мой плач, но что происходит с другими? По каким причинам плачут остальные наши девушки?

– По разным. Любит, не любит…

– …плюнет, поцелует?

– Не настраивай читателей на игриво-весёлый лад. Мы сейчас говорим не о такой ерунде, как гадание на ромашке – мы обсуждаем серьёзную проблему вселенского плача!

– Извини. Продолжай, пожалуйста.

– Итак, русские девушки плачут по многим и многим поводам: если их любят и если их не любят; если они красивы и если некрасивы; если они счастливы и если несчастны, и так далее, и тому подобное. Ваши слёзы всегда наготове, на подходе, они только и ожидают момента, чтобы пролиться. Малейший повод – и пошла русская девица, как поэтически выражаются летописцы, «ронять крупный жемчуг». Человек, от вас далёкий, например, иностранец, может сделать ошибочное умозаключение о том, что ваши слёзы являются признаком вашей слабости, но на деле всё обстоит прямо противоположным образом: чем больше вы плачете, тем сильнее вы становитесь.

Вспомни строки Некрасова:

Русские девушки даже замуж выходят, обливаясь слезами. Казалось бы, свадьба – повод для радости, но так может думать какой-нибудь наивный и смешной иностранец, но только не тот, кто живёт в России.

– Подожди-ка, может их заставляют идти за нелюбимых – вот они и рыдают.

– Вас заставишь, ага! Нет, они идут по любви – и тем горше их слёзы. Со стороны можно подумать, что предстоит не свадьба, а массовые похороны – и её, и жениха, и всех остальных принаряженных родственников и друзей.

– Но почему мы такие? Что за обязанность мы себе вменили – постоянно плакать?

– У вас нежные, ранимые, сверхчувствительные души; души, которые чувствуют сильно, ощущают глубоко и каждое действие, явление или поступок пропускают через свою сердцевину. А слёзы помогают вам сгладить силу переживаемых чувств. Говоря современным языком, ваши слёзы – это реакция вашего организма на сильные внешние раздражители, на стресс, при этом стресс может быть как отрицательным, так и положительным. Любые переживания должны быть выплаканы, причём выплаканы до края, до донышка, до самой последней капельки, и даже чуть-чуть сверх того, про запас – вот каким тезисом руководствуются русские женщины.

– И вот это всё Ты выразил одним простым предложением: «Нарисуй птицу Сирин»? Как, Господи, мне выразить своё восхищение Тобой?

– Только не плачем, прошу тебя. Сейчас не время плакать.

– Я на прошлой неделе плакала, сейчас у меня перерыв.

– Тогда через неделю поплачешь, договорились?

– Договорились.

– Не забудь. Видишь ли, чрезмерная радость оглупляет, а Мне нужно развивать твой ум.

– Вот тут я с Тобой согласна. Недаром народ придумал поговорку: «Смех без причины – признак дурачины».

– Понимаешь теперь, почему мы с тобой так долго и подробно обсуждаем тему слёз? Надо, чтобы, благодаря нашему обсуждению, читатели поняли две простые истины.

Истина первая. Бесконечная, безмятежная и ничем не нарушаемая радость выступает для человека крайне негативным жизненным фактором. Безмерное счастье тормозит развитие человека, наделяет его ленью и глупостью. Зачем человеку куда-то стремиться, чего-то достигать или что-то менять, если ему и так хорошо? А отсутствие движения, или бездействие, пусть даже и счастливое, – это регресс, деградация, падение. Сопряжённое со страданием развитие гораздо важнее для человека, чем деградирующее блаженство. Поэтому пока человек ходит по земле, он никогда не будет счастлив полностью и до конца. Я Сам непрестанно забочусь об этом.

Истина вторая. Прошу вас, друзья Мои, плачьте! Не бойтесь своих слёз, своих страданий, переживаний и мук. Выражайте, выплёскивайте их – так, как у вас получается, как вам хочется и можется. Плачьте сутки, двое, трое; плачьте тихо и громко; плачьте взахлёб и с надрывом; рыдайте и ревите белугами. В конце концов, помогите своему плачу битьём посуды и швырянием вещей из окна. (Только предварительно позаботьтесь о том, чтобы вашей посудой или вашими вещами никого не прибило. Да, а потом спуститесь вниз и приберитесь за собой.) Чем чаще и полноценнее вы станете выплёскивать свои внутренние муки, свои страдания, свою боль, тем быстрее к вам будут приходить долгожданные моменты облегчения.

Г

Голос гармонии