Полная версия:

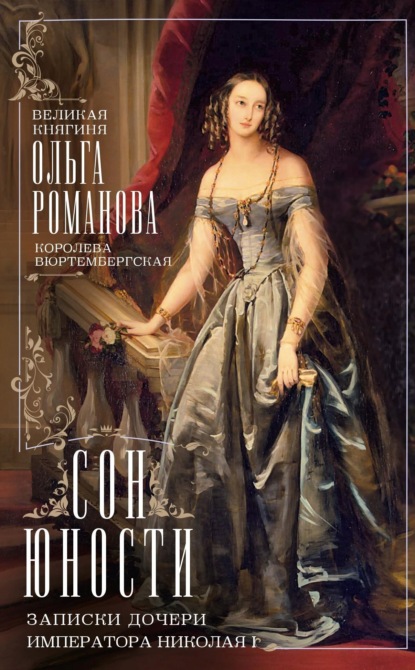

Сон юности. Записки дочери императора Николая I

Ольга Николаевна Романова

Сон юности. Записки дочери императора Николая I

© «Центрполиграф», 2024

От издательства

Мемуары королевы Вюртембергской Ольги, дочери русского императора Николая I, относятся к редким документам своего времени – в тот период члены дома Романовых, как правило, не предавали бумаге и перу тайны своей личной жизни, чтобы сделать их публичным достоянием. Личные письма, дневники и то, что никогда ни при каких обстоятельствах не должно было попасть на глаза чужим людям, писали многие, а вот мемуары с рассказами о семье и собственных чувствах – нет. Только после революции, в эмиграции, уцелевшие Романовы взялись за воспоминания, оставив ряд интересных свидетельств ушедшей эпохи. Впрочем, и мемуары Ольги Николаевны, родившейся в 1822 году и оставившей этот мир в 1892-м, увидели свет только в XX веке – королева Вюртембергская поставила условие: напечатать ее книгу можно только через полвека после ее смерти.

Над миром пронеслись войны, революции, рушились империи, набирали силу государства, прежде не игравшие никакой роли на политической арене, технический прогресс и новые социальные веяния радикально изменили жизнь человечества. Ставшие достоянием общества мемуары Ольги Николаевны, рассказывающие о событиях при русском дворе в первой половине и середине XIX века, казались старинной сказкой – балы, придворные дамы, путешествия в экипажах по маленьким европейским королевствам, дворцы, замки и принцы, добивавшиеся руки красавиц-дочерей батюшки-царя.

Принцы нашлись для каждой великой княжны, вот только счастье младшей дочери, сестры Ольги Николаевны, оказалось слишком коротким – Александра Николаевна в 18 лет вышла замуж за принца Фридриха Вильгельма Гессен-Кассельского, а через месяц после своего девятнадцатилетия скончалась от скоротечной чахотки, как в то время называли туберкулез, страшную болезнь, не щадившую никого. Ольга Николаевна обожала сестру, и ранняя смерть Александры, Адини, как называли ее в семье, отозвалась сильной болью в ее душе. Вся семья тяжело пережила эту трагедию. Николай I был уверен, что это наказание за кровь подданных, пролитую в начале царствования, за казнь декабристов…

Император Николай Павлович считался человеком строгим, суровым, «солдафоном», ему многое не прощали – кто-то разгром восстания декабристов, кто-то проигранную Крымскую войну в финале жизни, да и других обид у подданных было немало. Дочь Ольга явно поставила себе целью поменять взгляд будущих поколений на императора, представив его любящим отцом, нежным мужем и благородным человеком, любящим искусство.

С большой нежностью она рассказывает и о матери, и о сестрах и братьях, и о строгом дедушке, прусском короле, которого многие побаивались… На страницах ее воспоминаний мы видим счастливую, благополучную семью.

Заканчиваются мемуары Ольги Николаевны, как и положено сказке, свадьбой главной героини – венчанием Ольги и Карла, принца Вюртембергского. «После замужества начинается совсем иная жизнь, жизнь, к которой примешиваются также и горькие воспоминания, несмотря на счастье домашнего очага», – написала королева Вюртембергская в последней части своих воспоминаний.

Сложностей и проблем у Ольги Николаевны было много. Муж запутался в долгах… Чтобы помочь ему, она заложила фамильные романовские драгоценности, выкупить вовремя не смогла и потеряла свои лучшие украшения, с любовью переданные ей отцом. Впрочем, как и все члены дома Романовых, Ольга получала великолепное содержание, денег хватало и на их маленькую семью, и на щедрую благотворительность.

Унаследовав в 1864 году отцовскую корону, два года спустя Карл Вюртембергский, как и другие мелкие немецкие корольки и великие герцоги, фактически остался без реальной власти – формировался Северогерманский союз, Германия объединялась в единое государство, которое вскоре подмяло под себя и южногерманские земли, включая Вюртемберг и Гессен-Дармштадт, тесно связанные с Российской империей.

Но это было не самое страшное…

Мужа Ольги Карла Вюртембергского подозревали в интересе к мужчинам. Как бы то ни было, детей у супругов не было. А ведь именно мечта о семье и детях так вдохновляла Ольгу перед вступлением в брак!

Но в полном одиночестве королевская чета не осталась. К ним на воспитание прибыла родная племянница Ольги – девятилетняя Вера Константиновна. И прислали ее не для того, чтобы скрасить жизнь бездетной тетки, а чтобы скрыть от других неприятные семейные тайны. Вера была сложным ребенком, избалованным, капризным, у нее случались истерики и нервные срывы, когда она бросалась на приближенных с ножом. В высшем свете поползли слухи, что дочь великого князя Константина Николаевича нездорова, у нее проблемы с психикой… Великий князь с семьей переехал в Варшаву, но слухи об истериках и странном поведении его дочери продолжали распространяться. Тогда девочку отправили подальше от русского двора, к дяде с тетей в Штутгарт. В Германии были хорошие врачи, хорошие курорты, и королевская чета имела возможность уделять Вере время.

Вот тут и проявилось доброе отношение короля Карла к жене и ее семье – он очень заботился о ребенке, гулял с Верой, читал ей вслух, следил за ее образованием и развитием, не доверяя полностью ни русской, ни немецкой гувернанткам. Супруги Вюртембергские с пониманием относились к проблемам друг друга… Племянницу жены Карл полюбил как родную дочь.

Преодолев сложный возраст и получив много любви, Вера успокоилась, превратилась в скромную, застенчивую девушку. Влюбившись в дальнего родственника, своего четвероюродного брата герцога Евгения Вюртембергского, она, к большой радости Ольги Николаевны, вышла за него замуж и осталась жить в Штутгарте.

Королева Ольга писала своей приятельнице Марии фон Киндерлен-Вэхтер: «Мой проблемный ребенок теперь счастливая невеста, любящая и любимая. Я никогда не думала, что такое счастье может существовать. Евгений уже как сын королю».

Первенец молодых супругов Карл Евгений умер в младенчестве, семимесячным. Но вскоре у Веры родились две девочки-близнецы. Александр II, дядя Веры, находил ее непривлекательной. Однако в Германии ее любили, наследный принц Вюртемберга Вильгельм считал Веру «одной из самых удачных принцесс в Европе».

Семейное счастье Веры было недолгим – прожив в браке два года, она овдовела. Родные боялись нового нервного срыва, 23-летняя вдова с двумя грудными детьми – это и для женщины с твердой психикой тяжелое испытание. Однако Вера пережила вдовство внешне спокойно. Вот только замуж больше не выходила и избегала светских развлечений, посвятив себя детям и делам благотворительности, пойдя по стопам тетки. На предложение родственников вернуться в Россию ответила отказом – ее семьей теперь были дядя Карл, тетя Ольга и дети.

Ольга Николаевна и король Карл занимались девочками как родными внучками и очень их любили. Именно этим девочкам, Ольге и Эльзе, королева Вюртембергская и адресовала свои воспоминания…

Перевод на русский язык выполнен баронессой Марией Бурхардовной Беннинггаузен-Будберг.

Сонюности ЗапискидочериНиколаяI

От автора

Дорогие дети! Возможно, что в один прекрасный день, когда вы подрастете, вы захотите узнать, какова была юность вашей Бабушки в далекой стране, которая является также и родиной вашей матери. Возможно, что тогда уже не будет в живых никого из тех, кто жил вместе со мной, чтобы рассказать вам об этом.

Я постараюсь собрать свои воспоминания в одно целое, чтобы вы узнали, какой счастливой была моя юность под кровом отцовской любви.

Мое желание – вызвать в ваших сердцах любовь и почитание к памяти наших родителей, которых мы не перестанем любить и благословлять до нашего смертного часа. Им мы обязаны жизнью в драгоценном семейном союзе, который представляет собою единственное счастье на земле. Сохраните мой рассказ о нем неискаженным, чтобы отсвет этого тепла согревал вас всю жизнь! Этого желает вам ваша старая Бабушка Ольга.

Штутгарт

Начато в январе 1881 года

Закончено 18 января 1883 года

1822–1830 годы

30 августа 1822 года у Мама́ родилась девочка, которую назвали Ольгой. Пушечный салют, возвещавший стране о моем рождении, смешивался со звоном колоколов по случаю празднования дня памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Мое появление было таким неожиданным, что Бабушка[1], срочно вызванная из Таврического дворца, нашла меня уже лежащей в постельке моего брата Александра, так как не было даже времени приготовить мне колыбель и пеленки. Я родилась третьей и увидела свет в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. До меня родились: Александр в Москве в день Святой Пасхи, 17 апреля 1818 года, и Мэри, явившаяся на свет в Павловске в день Преображения Господня.

Во время моего появления на свет император Александр I был на конгрессе в Вероне[2], последнем в своем роде, на котором монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По своем возвращении государь привез мне, как подарок к крестинам, бокал из зеленой эмали и такую же чашу, которые я храню до сих пор. Когда он снова увидел Мама́ во всей прелести ее юности, с ребенком на руках подле отца, смотревшего на нее с гордостью и любовью, бездетный государь был необыкновенно тронут и сказал: «Было бы ужасно и непростительно, если когда-либо в жизни один из вас разочарует другого. Верьте мне, существует только одно истинное счастье – семья. Берегите ее священный огонь».

Императора Александра я помню совсем смутно. Родители мои его обожали, отец всегда называл его своим благодетелем. Он часто приходил к нам отдыхать от государственных забот и хорошо себя чувствовал в нашем тесном кругу, в котором все, благодаря Мама́, дышало миром и счастьем сплоченной семейной жизни, так болезненно недостававшей ему. Государыня[3], бездетная и тяжело больная, уже долгое время не разделяла своей жизни с императором.

Я не осталась последним ребенком у родителей. Мне не было еще и года, как Мама́ снова ждала ребенка. В том, 1823-м, году вводилась в Гатчине в общество великая княгиня Елена Павловна, в то время принцесса Вюртембергская, – невеста великого князя Михаила Павловича. Мама́, на девятом месяце ожидания, была так взволнована ее предстоящим дебютом, вероятно вспоминая себя саму десять лет назад, что стала нервно плакать. Золотой пояс, усеянный камнями, бывший в тот день на ней, не успели достаточно быстро распустить, и он причинил ей сильное ущемление. В ту же ночь она разрешилась мертвым сыном и тяжело захворала. Как только ее можно было перевезти в город, отец пообещал ей, чтобы несколько ее подбодрить, поездку в родной Берлин. В июле родители отправились в Доберан в Мекленбурге[4], чтобы полечиться укрепляющими ваннами, а осенью проехали оттуда в Берлин. Там в то время принц Антон Радзивилл[5]устраивал свой знаменитый маскарад «Лалла Рук»[6], о котором потом еще долго говорили как о верхе светского блеска и хорошего вкуса.

Новая беременность Мама́ положила конец этим развлечениям, и, невзирая на просьбы короля Фридриха Вильгельма III, своего отца, Мама́ с Папа́ возвратились домой в Россию, так как предпочитали свой собственный дом всякому другому.

12 июня 1825 года родилась всеми любимая наша сестра Адини (Александра), наш луч солнца, который Господь дал нам и который Ему было угодно так рано опять забрать к Себе! Но об этом речь будет позднее. Адини родилась в Царском Селе, где государь радушно предоставил в распоряжение моих родителей свой дворец. Там же происходили последние разговоры с императором, в которых им впервые было упомянуто слово «отречение». В августе он отбыл в Таганрог, куда уже раньше проследовала государыня. После заблуждений юности их души снова сошлись в молчаливом прощении в часы тем более знаменательные, что государыня Елизавета Алексеевна знала, что ее дни сочтены.

Никто не подозревал тогда, что государю суждено умереть до нее и что из этой поездки он уже не вернется. Об этой неожиданной смерти, унесшей его так скоро, поползли всевозможные слухи, например, что он будто бы был отравлен. Они были неправдоподобны, но внутриполитическое напряжение в этот момент помогло им зародиться.

То сильное влияние, которое государь приобрел в Европе после крушения Наполеона, он использовал вначале в либеральном направлении и носился с мыслью уничтожить крепостное право в своей стране. Однако, осознав опасность деятельности революционных тайных союзов, он все больше и больше склонялся к политике Меттерниха[7]и отказался от всех своих планов реформы. Насколько обоснованно было его настроение, доказывает бунт декабристов вскоре после его смерти.

Подготовленный тайными союзами молодых гвардейских офицеров, будто бы заступавшихся за права на трон великого князя Константина Павловича (отрекшегося в пользу брата), этот бунт имел целью введение конституции. Заговор был тотчас же подавлен, пять предводителей казнены, а остальные участники сосланы в Сибирь. Это было мрачным началом при вступлении на трон моего отца.

Как известно, у императора Александра I не было сына. Во время его царствования наследником считался второй сын императора Павла I, Константин Павлович. Последний был короткое время женат на великой княгине Анне Федоровне, принцессе Саксен-Кобургской, не жил с ней с 1801 года и разведен в 1820 году. Тогда же он женился морганатически на польской графине Грудзинской, которой государь даровал титул княгини Лович. Из любви к ней Константин Павлович отказался от престола, который, таким образом, предназначался третьему сыну императора Павла I, Николаю Павловичу.

Обстоятельства бунта декабристов 14 декабря 1825 года слишком известны, чтобы передавать их подробно, тем более что я хочу рассказать только о том, что сама помню. На меня произвели глубокое впечатление въезд траурной колесницы с телом государя, траурные наряды, что-то непонятное, скрывающееся за черными покрывалами. Все это поразило меня гораздо сильнее, чем беспокойство и горе людей. Длинное шествие, знамена, делегации, процессии детей, герольды в средневековых одеяниях, мрачная роскошь поразили мое детское воображение, и эти картины перемешались с грустью последующих дней.

14 декабря мы покинули Аничков дворец, чтобы переехать в Зимний, входы которого можно было лучше защищать в случае опасности. Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды, вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, Бабушку с сильно покрасневшими щеками. Для нас устроили наспех ночлег: Мэри и мне у Мама́ на стульях. Ночью Папа́ на мгновение вошел к нам, заключил Мама́ в свои объятия и разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен. Вокруг меня шептали: «Пришел император, достойный трона». Я чувствовала, что произошло что-то значительное, и с почтением смотрела на отца.

В течение этой зимы нас два раза в день водили через длинные коридоры в покои, которые занимали наши родители в Эрмитаже. Мы видели их лишь изредка на короткие мгновения. Затем нас опять уводили. Это было время допросов. С одной стороны приводили арестованных, с другой приезжали послы и высочайшие особы, чтобы выразить соболезнование и принести свои поздравления. Мы же, бедные, маленькие, очень страдали оттого, что были так неожиданно удалены от жизни родителей, с которыми до того разделяли ее ежедневно. Это было как бы предвкушение жертв, которые накладываются жизнью на тех, кто стоит на высоком посту служения своему народу.

В августе 1826 года нас отправили в Москву с флигель-адъютантом Василием Перовским. Поездка продолжалась девять дней. Мне было в то время четыре года, и впечатление от нее осталось самое пестрое.

Шоссе не существовало, только одни проселочные дороги с брусьями с правой стороны, воткнутыми просто в песок. Так мы тогда путешествовали! В Новгороде я впервые увидела женский монастырь. Игуменья Шишкина была восприемницей Мама́ во время ее перехода в нашу веру. В Торжке пользовалась заслуженной славой, благодаря своим действительно превосходным котлетам, некто мадемуазель Пожарская. В Вышнем Волочке мы проехались каналом и осматривали шлюзы. В Твери мы с почтением посетили дворец, где жила великая княгиня Екатерина Павловна и где Карамзин читал ей свои первые труды по истории России. Там же мы видели комнату, в которой в 1812 году умер принц Георгий Ольденбургский, ее муж, жертва своих неустанных посещений госпиталей.

Наконец Москва. Кремль! Мое сердце билось. Пожар 1812 года, героическая борьба наших храбрецов – как близко было еще все это! Тогда я впервые и еще неясно ощутила, что значит Россия, Отечество.

Я была еще слишком мала для того, чтобы присутствовать на коронации родителей в соборе, и могла видеть только отблеск пышного торжества в Грановитой палате, где Их Величества сидели на тронах и обслуживались высшими сановниками, в то время как остальные гости и члены дипломатического корпуса стояли и, принеся свои поздравления, пятились с бокалами шампанского в руках. Вокруг нас – необычного вида женщины в восточных одеяниях: татарки, черкешенки, жительницы киргизских степей. Все это было ново и непривычно. Восток, его люди и обычаи – все это привлекало любопытство чужеземцев и создавало вокруг древнего города, с его золотыми куполами и причудливыми башенками, блестящий ореол.

Недели пролетели в празднествах и развлечениях. Мама́, принужденная беречься из-за своего хрупкого здоровья, приняла любезное приглашение графини Орловой-Чесменской переехать на ее дачу в пригороде Москвы. Там дышалось привольным деревенским воздухом, там можно было свободно бегать по саду без того, чтобы собиралась толпа и приветствовала нас криками «ура!».

В сентябре, в День святой Елизаветы, полкового праздника кавалергардов, Мама́ впервые, как шеф этого полка, принимала парад. Она была и польщена и сконфужена, когда Папа́ скомандовал «На караул!», и полк перед ней продефилировал. Это было и неожиданно, и ново. Папа́ умел придать нужную раму общественному почитанию своей супруги, которую он обожал. Музыка играла марш из «Белой дамы»[8], в то время модной оперы, и этот марш стал, в память этого события, полковым маршем.

Следующей осенью, 9 сентября 1827 года, родился Константин, второй, долгожданный сын. Он родился уже как сын императора, в то время как мы, старшие, родились еще детьми не венчанного на царство отца. К крестинам нам завили локоны, надели платья-декольте, белые туфли и Екатерининские ленты[9]через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но – о разочарование! – когда Папа́ увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны! Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» Мы были очень опечалены. По просьбе Мама́ нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться? В глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь. Одеваться было мне всегда скучно. Мама́ или гувернантки заботились вместо меня об этом, и, только будучи замужем, чтобы понравиться моему мужу, я научилась украшаться, и то только оттого, что мне было приятно, если Карл находил меня красивой и хорошо одетой.

После смерти государыни Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I, Мама́ встала во главе всех отечественных женских институтов. Во время строительства одного из домов, для этого предназначенных, детей поместили в Александровском дворце в Царском Селе. Мы часто ходили туда и играли и танцевали на газонах с девочками. Нам сшили форменные платья, какие носили они, коричневые камлотовые с пелеринками, передниками и нарукавниками из белого перкаля, нас поставили между ними по росту. Бабушка, которую мы хотели этим удивить, уверяла, что она нас не узнала, подняла меня за подбородок и спросила, как моя фамилия. Начальница, госпожа фон Вистенгаузен, немного сгорбленная, с нежными чертами лица и выражением печали и страданий, завоевала наши сердца. Дочь, оставшаяся ей после четырех схороненных детей, выглядела, как все больные и слабогрудые, прозрачной. Мама́ послала ей своего врача, ослиное молоко и оказывала ей всевозможное внимание. Но все было тщетно: она угасла некоторое время спустя. Мать пережила ее, еще более согбенная и еще более покорная, добрый гений дома.

В 1828 году была объявлена война с Турцией. Папа́ последовал за войсками на Юг, Мама́ переселилась в Одессу, чтобы быть поближе к нему. Она взяла с собой только Мэри. Мы, четверо остальных, оставались в Павловске под крылышком государыни-матери. Дядя Михаил Павлович, брат отца, был также в армии, а тетя со старшей дочерью[10]– в Италии. Бабушка приходила уже с утра, со своей гобеленовой вышивкой, в маленький деревянный дворец, садилась в детской и принимала там доклады, в то время как мы вовсю резвились. Она изучала наши склонности и способности; Адини, проказница и ласковая, была le bijou[11], кузина Лилли[12], очень прямая, немного вспыльчивая и похожая на мальчика, звалась ею «честный человек», я, скорее сдержанная и застенчивая, получила от нее прозвище «хорошая и спокойная Олли», а в один прекрасный день – «председательница доброго Совета для Семьи». Я вспоминаю себя неразговорчивой, не слишком живой и резвой, но, невзирая на это, мои младшие сестры и братья меня любили. Мне постоянно приходилось быть судьей, когда они ссорились, и без лишних слов мне всегда удавалось восстановить мир. Любимцем между нами был, несомненно, наш Саша, L’Angelo sympathico[13]отца, как называла его Бабушка.

Она была очень деятельной. Каждую неделю ездила в Санкт-Петербург, чтобы навещать институты и госпитали, отдыхала немного в Смольном у старушки Адлерберг[14], своей лучшей подруги после княгини Ливен. Если приходила хорошая весть с театра военных действий, Бабушка заказывала обедню в Казанском соборе и ехала туда в золоченой карете, сопровождаемая своим маленьким внуком Сашей в гусарской форме. Никогда не забывала она привезти нам с собой гостинец. У меня до сих пор хранится привезенный ею браслет с камеей, изображающей отца.

С некоторых пор я перешла из ведения английской няни на попечение гувернантки Шарлотты Дункер, шведского происхождения и протестантского вероисповедания. Она не знала иной родины, как шведский монастырь в Санкт-Петербурге, в котором она девять лет была ученицей и девять лет учительницей. Образованная и строгая, она внушала мне уважение к работе. В пять лет я могла читать и писать на трех языках. Что же касается музыки, то тут ее строгость не повлияла на успехи. Тетя Мария Павловна Веймарская (сестра Папа́), которая присутствовала на уроке, посоветовала оставить рояль. «У нее нет способностей», – сказала она. Я была необычайно горда, доказав ей в 1843 году противоположное, когда уже играла наизусть, что от меня требовалось, и аккомпанировала графине Росси (Зонтаг), когда она пела.

Моя кузина Августа Веймарская (теперь императрица Германская) провела это лето 1828 года вместе со своей матерью в России; ей было только шестнадцать лет, но она уже появлялась в обществе, хорошенькая девочка с ямочками, скорее пикантная, чем красивая. В Петербурге предпочитали красоту ее сестры Марии. Но Бабушка и некоторые господа придворные нашли, что у Августы есть уже и оригинальные идеи, несмотря на ее воспитание при маленьком немецком дворе, с его узостью, сковывавшей даже повседневные разговоры и не допускавшей ни малейшего послабления этикета. В один прекрасный день, когда она была уже императрицей (супругой императора Вильгельма I), она рассказывала мне, сколько трудов ей стоило быть естественной при ее странном воспитании.

В октябре захворала Бабушка. Заботы об обоих сыновьях в действующей армии подорвали ее здоровье. Взятие крепости Варна затянулось, когда же наконец произошло ее падение – это было ее последней радостью. Она, не знавшая в течение 69 лет ни устали, ни нервов, стала жаловаться на усталость. Ее старый врач, доктор Рюль, только качал головой. Папа́, извещенный об этой необычайной слабости, точно предчувствуя грозящую катастрофу, поспешил из Одессы, чтобы присутствовать при дне ее рождения 14 октября.

Мы были у обедни в маленькой часовне Зимнего дворца, когда раздался его голос в передней. Мы бросились ему навстречу. Мама́ за нами, через несколько минут мы все вместе опустились на колени вокруг кресла больной. «Николай, Николай, неужели это ты?» – воскликнула государыня, схватила его руки и притянула его к себе на колени. Никто не знает, почему и когда картины сплоченной семейной жизни запечатлеваются в детском сердце и когда они снова встают и захватывают его. Подробности эти кажутся незначительными, но как они сильны и негасимы! Такой осталась в моем сердце эта картина: Папа́ на коленях своей матери, старающийся сделать себя маленьким и невесомым.

Десять дней спустя, 24 октября 1828 года, государыня-мать скончалась в Зимнем дворце. Щедрость ее сердца превышала ее остальные качества. Добродетельная при дворе, который разрешал все, верная супругу, который жил своей собственной жизнью, мать, окруженная уважением и подчинением, как монархиня, заботилась об улучшении правления. С необычайной прозорливостью, например, привела она в порядок управление финансами России, создала в России первую Ссудную кассу, дававшую гарантии, и для доверия широкой публики она поместила туда свое и своих детей состояние.