Полная версия

Полная версияКраснодар: годы испытаний 1942-1943 годы. Книга первая

На левом берегу противника встретил огонь лишь арьергарда армии, имитировавшего скопление основных сил: оставшиеся в живых бойцы после обстрела 76й морской стрелковой бригады, часть бойцов Краснодарского истребительного батальона, оставленных им в помощь, да советский бронепоезд «Свердловский железнодорожник», а на левом берегу Кубани, в районе Пашковской переправы, – 2й батальон 349й стрелковой дивизии. Нам удалось найти подлинную фотографию бронепоезда «Свердловский железнодорожник», оставшегося в распоряжении командующего Краснодарским направлением. Как мы раньше писали, два бронепоезда бронедивизиона были уничтожены фашистской авиацией на железнодорожной станции КраснодарI.

В наградном листе младшего лейтенанта М. К. Полякова мы находим такую запись: «Командир бронеплощадки 16го отдельного легкого бронепоезда «Свердловский железнодорожник» младший лейтенант Михаил Кириллович Поляков со своим экипажем огнем орудия сковывал продвижение врага у железнодорожного моста пос. Яблоновского и аула Козет. С 8 по 15 августа 1942 года противник предпринимал бесплодные попытки по уничтожению бронепоезда, однако все попытки его были тщетны. Даже при отходе советских войск из пос. Яблоновского, маневрируя, экипаж бронепоезда продолжал громить врага, находясь в полном окружении. На целые сутки враг был скован огнем нашего бронепоезда»220.

Основным силам Приморской группы войск СевероКавказского фронта удалось оторваться от противника. Безудержная паника, охватывавшая ранее войска, прошла. Война входила в свое привычное русло.

56я армия, оставив арьергарды на выгодных рубежах под Азовской, Крепостной и Смоленской, планомерно отходила в Горячеключевский район. Именно высоты этого района почти на полгода станут ареной жестоких битв с врагом. Именно отсюда начнется наступление 56й армии по освобождению кубанской земли.

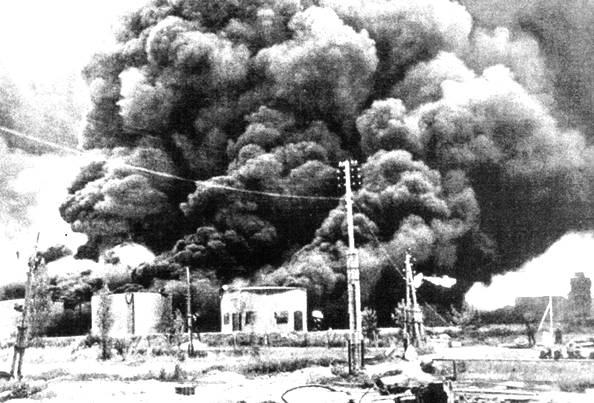

На северовостоке, там, где находился Краснодар, высоко в небо поднимались клубы черного дыма от горящей нефтебазы, словно маяк, указывающей место, куда войска должны будут обязательно вернуться. Но для этого они должны будут победить ненавистного врага и выжить.

Успокаивая молодых бойцов краснодарского пополнения, генерал Рыжов говорил: «Не расстраивайтесь, сынки, придет время, и мы обязательно вернемся в наш цветущий город! Помните главное: мы честно выполнили свой воинский долг, не дав немчуре окружить и уничтожить наши главные силы, а теперь без танков пусть они попробуют погоняться за нами по горам. Наш Кавказ мы не отдадим врагу!».

Бывший начальник факультета Военной академии Генерального штаба генераллейтенант И. М. Ковалев, в годы Великой Отечественной войны командовавший 71м стрелковым полком 30й Иркутской стрелковой дивизии, принимал самое активное участие в обороне города Краснодара в августе 1942 года. После войны он рассказывал: «После провала обороны РостованаДону Южный фронт в беспорядке отступал. Это отступление превратилось в бегство. Даже погибших не удавалось хоронить.

К Краснодару мы отошли только 6го числа. Наша дивизия, в том числе полк, которым я командовал, обороняла столицу Кубани в течение восьми дней (6 – 14 августа 1942 г.), а потом по приказу отходили, потеряв около 40% личного состава. Пополнение молодежью 1924 года и добровольцами 1925 года рождения получили только в Краснодаре за один день до начала боев. Причем жители Кубани своим сыновьям, в основном краснодарцам, давали наказ: «Сынок, дерись, но за Кубань не уходи». Что они и сделали, честно выполнив наказ своих родителей. Мальчишки, совершенно не обстрелянные, в гражданской, рабочей одежде, прямо из ФЗУ, совершенно не обученные, мужественно сдерживали врага, но приказ выполнили. Вот так мы и дрались»… (Яндекс. Генераллейтенант И. М. Ковалев).

Бывший начальник факультета Военной академии Генерального штаба генераллейтенант И. М. Ковалев

Перед рассветом 12 августа к правому берегу реки Кубань со стороны пос. Калиновский причалили корабли и катера Краснодарского отряда Азовской военной флотилии. На своем борту они доставили в Краснодар бойцов 76й морской стрелковой бригады в задачу которых входило обеспечение отхода 30й и 339й стрелковых дивизий. Защитники Краснодара, повзводно занимали их места в прибывших плав средствах.

С чувством горечи молодые бойцы и ополченцы покидали родной берег, то место, где оставались их матери, сестры, родные и близкие. В тоже время, сердца мальчишек наливались гордостью за то, что им удалось преподнести врагу достойный урок, а кровь, пролитая на улицах города пролита не зря. Все планы фашистов по окружению и уничтожению главных сил наших войск сорваны и уходят они из Краснодара не как побежденные, а как победители, по приказу командования.

Урок преподнесенный защитниками Краснодара был настолько впечатлителен для врага, что он с большой опаской и большой кровью, некоторое время, все еще пытался продвигаться по кубанской земле, до тех пор, пока осенью совсем выдохся, а в новогоднюю ночь 1943 года и побежал вспять.

Город во мраке

Огромный столб черного дыма от горящей нефтебазы поднимался высоко в небо. Когда ветер дул с юга, дым опускался вниз, окутывая серой пеленой дома и улицы Краснодара. Он словно подчеркивал трагизм положения жителей, оказавшихся в великой беде, имя которой – фашистская оккупация.

Многие краснодарцы тогда еще не знали, что их ждет. Некоторые даже лелеяли надежду на «цивилизованность» немецкой армии.

В городе продолжались бои. Дубинку, восточную часть города вдоль железной дороги, включая железнодорожную станцию КраснодарI и станицу Пашковскую, занимали части 30й стрелковой дивизии, не давая противнику приблизиться к берегу реки Кубани.

Несмотря на то что победа еще не была достигнута, фашисты лихорадочно стремились закрепить свою власть. Утром 10 августа когда центральная часть города уже находилась в руках оккупантов, состоялось городское собрание «общественности», с участием 25–30 человек из числа местной интеллигенции, главным образом работников коллегии адвокатов и преподавателей пединститута221, для выдвижения кандидатуры на пост бургомистра города. Первоначально в бургомистры была выдвинута кандидатура Аносова Алексея Алексеевича. Обязательными требованиями к выдвигаемым кандидатурам был возраст (не моложе 25 лет), не коммунист и не еврей. По рекомендации «общественности» на этот пост, по воспоминаниям П. П. Иваницы222, идеально подходил 60летний А. А. Аносов223 – известный советский геологнефтяник, один из самых крупных специалистов в области разведки нефтяных и газовых месторождений Советского Союза и оценки этих запасов.

В соавторстве с академиком И. М. Губкиным он ранее работал над составлением карты месторождений нефти на территории страны. Отбыв наказание по надуманным обвинениям перед войной, он вернулся в Краснодар и устроился на работу консультанта в геологическое бюро. Этим он и заинтересовал оккупантов. Его кандидатура и биография как нельзя лучше подходили на должность бургомистра. Однако Алексей Алексеевич сразу же взял самоотвод, ссылаясь на свое пошатнувшееся здоровье.

Наступление советских войск в Краснодаре в полдень того же дня помешало коллаборационистам завершить спор о достойнейшей кандидатуре на пост городского головы – бургомистра. Только на следующий день, когда удалось оттеснить соединения 56й армии на юговосточные окраины города, собрание «общественности» возобновило работу. Но теперь вмешалось немецкое командование. А. А. Аносов нужен был им для другого дела. Предстояла большая работа по запуску майкопских и грозненских нефтеносных месторождений, поэтому собравшиеся предложили другую кандидатуру. Ею стал адвокат А. М. Воронков224. Алексей Алексеевич Аносов хорошо понимал, что фашисты не оставят его в покое. Здоровье его было значительно подорвано в советских лагерях, но и работать на врага он решительно отказался. В сентябре того же года ученый с мировым именем скоропостижно скончался непокоренным.

Пожар на нефтеперегонном заводе № 5, вызванный подрывниками старшего лейтенанта государственной безопасности Бесчастновым

Разрушенный завод имени Седина на фоне горящей нефтебазы Краснодарского нефтеперегонного завода (ЦГАКФД оп.2, п. 16, сн.1)

Между тем в городе складывалась система местного управления, которая состояла из земельного отдела; городской и районных управ; городского управления и районных отделений полиции; отдела здравоохранения; финансового отдела; банка; торгового отдела; промышленного отдела; жилищного отдела; газеты «Кубань»; Объединенного театра драмы и оперетты; Кубанского ансамбля песни и пляски.

Бургомистры, городские и районные, начальник управления полиции и их заместители назначались только немцами. Политическими делами города ведала немецкая служба – тайная полиция СД225.

Естественно, простые люди даже не догадывались, что под благородной маской этих «сверхчеловеков» скрываются изверги, что у них уже подготовлен варварский план «Ост». До 30 миллионов советских граждан должны быть умерщвлены, а оставшуюся, онемеченную часть предлагалось использовать в качестве рабов. «Массы расово неполноценных, тупых «унтерменш» должны будут трудиться на благо великой Германии». Этот план с присущей немецкой нации педантичностью будет добросовестно выполняться подавляющим числом немцев. В этом вскоре убедились и краснодарцы.

Признаками насаждения нового порядка стали многочисленные приказы и распоряжения немецкого командования, гласно распространяемые среди местного населения. Уже в первые дни оккупации на столбах, заборах, стенах домов и досках объявлений появились первые грозные распоряжения новых властей: «О добровольной (в 3дневные сроки) регистрации военнослужащих, отставших от своих частей, и мобилизации добровольцев». В этом приказе оккупанты сулили всем «добровольцам» разнообразные льготы в обмен на службу «великой» Германии (с правом ношения формы одежды, орденов, более того, офицерам полагались денщик и приличная по тому времени заработная плата).

Естественно это был пропагандистский трюк. Правдой было то, что добровольные помощники «хиви» донашивали свою старую военную форму, но, естественно, без знаков различия, орденов и прочих знаков отличия, подчеркивающих принадлежность к советской или немецкой армии. Но нашлись и те, кто поверил этой лживой пропаганде…

Понимая трудности, с которыми может столкнуться местное население в период временной оккупации, партийное и военное руководство города приняло решение перед уничтожением оставляемых материальных ценностей позволить жителям забрать как можно больше продуктов питания и товаров, чтобы смягчить жизнь горожан, лишенных социальной и материальной поддержки. Воспользовавшись этим, жители города спешно запасались всем необходимым. 8 и 9 августа город был похож на взбудораженный улей.

Жители били стекла магазинов, вскрывали склады и подвалы, чтобы унести как можно больше продуктов и мануфактуры. Люди рассчитывали, что запасы помогут им пережить тяжелое лихолетье. Однако не тутто было. Оккупанты пришли в город не для благотворительности, поэтому они поспешили реквизировать продовольствие и имущество, так как истинными хозяевами города теперь были они.

Встреча немецких войск жителями города (не позиционированный снимок)

В Краснодаре появились распоряжения «О немедленной сдаче награбленного после ухода советских войск имущества, продовольственных товаров и оружия». За нарушение этого приказа полагалась суровая кара. На три дня город отдавался на разграбление немецким солдатам. Прикрывая этот позорный акт, немцы выдавали его за необходимость поиска советских солдат и партизан. Новые же городские власти для имитации порядка, прикрываясь якобы «заботой» об общественном благе, объявили в оккупационной газете «Кубань» о том, что благодаря этой акции 3я городская больница получила 40 кг сливочного масла, реквизированного у населения. В городе устанавливался новый комендантский час, который запрещал жителям появляться на улицах ранее 6 часов утра и не позже 18 часов вечера. По улицам вальяжно расхаживали немецкие, румынские, итальянские и словацкие патрули, вылавливая нарушителей нового порядка. Виновные в нарушении приказа подлежали расстрелу. Впрочем, этот запрет не распространялся на работающих на Германию в первую или третью смену, т. к. им выдавались пропуска установленного образца за подписью немецкого коменданта.

Немцы всячески пытались стимулировать работу краснодарцев на оккупационные власти. Для этих людей они через торговый отдел выдавали карточки серии «А» на распределение хлеба стоимостью 2 рубля за 1 кг и привозимые продукты из близлежащих станиц. В газете «Кубань» за 2 сентября 1942 года по районам города были указаны магазины, в которых работающие краснодарцы могли отоваривать свои карточки.

Следует сказать, что продукты выдавались нерегулярно, и нормы выдачи постоянно снижались, а к 1943 году выдача продуктов вообще прекратилась.

Начальником Краснодарского отдела здравоохранения был назначен профессор Кузнецов.

Промышленный отдел свел свою работу по подбору рабочей силы через немецкую биржу труда, поскольку все промышленные предприятия работали на Германию.

При занятии нашего города немцы передали Краснодарскому отделению банка восемь миллионов рублей, захваченных немецкими диверсантами «Бранденбург800» и дивизией СС «Викинг» в Майкопе.

Здание бывшего института садоводства и виноградарства. Его немцы переоборудовали под военный госпиталь (трофейный снимок)

Жилищный отдел передал лучшие здания города для нужд немецкой армии. Дело в том, что активное сопротивление Красной армии было настолько сильным, что санитарные потери противника возросли в разы. Под госпитали немцы использовали даже водолечебницу на улице Захарова. Напротив этого госпиталя в городском саду они устроили кладбище немецких офицеров. Под госпиталь была отдана адыгейская школа, располагавшаяся на месте нынешней администрации Краснодарского края на улице Красной, 35. Самый крупный военный госпиталь располагался в здании бывшего института садоводства и виноградарства (ныне университет физической культуры, спорта и туризма).

После успешных акций в городе Мариуполе после захвата его противником подрывники полковника Старинова заминировали несколько объектов города Краснодара. 12 августа 1942 года от радиоуправляемого взрывного устройства взлетели на воздух Летний театр в городском саду и военный госпиталь, располагавшийся на месте нынешней администрации Краснодарского края. После этих акций долгое время значимые здания и объекты не занимались врагом. Немцы, не имея таких средств минирования, которыми можно было управлять по радио за многие десятки километров от места заложенного взрывного устройства, всерьез опасались за свои жизни. Так, боясь подрыва, штаб 17й армии был размещен не в более подходящем для этого здании НКВД по улице Пролетарской (Мира), а напротив, в доме, в котором ранее размещалась поликлиника НКВД. Под военный госпиталь было занято здание института садоводства и виноградарства.

Газета «Кубань», редактируемая Н. Н. Труниным, руководилась идеологическим отделом СД. Именно в этой типографии печатались все оккупационные приказы и распоряжения. Работники типографии не верили в победу фашистской Германии. Они под страхом смерти прятали образцы печатной продукции, которая сохранилась до освобождения нашего города и стала обличительными документами в разоблачении фашистского режима на Кубани.

Командующий группой армий «А» генералфельдмаршал В. З. Лист посетил раненых немецких солдат и офицеров в военном госпитале, организованном в бывшем Краснодарском институте садоводства и виноградарства (трофейный снимок)

Одним из них стал приказ, за нарушение которого грозил большой штраф или расстрел, «Об обязательной регистрации жителей Краснодара». За соблюдением этого приказа следили квартальные и полиция.

Они же стали и главным источником составления 3 пресловутых списков. Список № 1 включал постоянных жителей города, список № 2 – всех прибывших после 22 июня 1941 года. Мужчины и женщины старше 16 лет, внесенные в оба списка, получали временные удостоверения, подписанные бургомистром или старостой. Те, у кого были паспорта, делали специальную отметку на немецком и русском языках. В список № 3 заносились евреи, иностранцы, бывшие партийные функционеры, красноармейцы, партизаны и коммунисты, все «политически неблагонадежные», а также крупные уголовники и их семьи.

Приказом бургомистра города Краснодара от 2 декабря 1942 года работа по учету населения Краснодара полностью возлагалась на городское управление полиции. Этот приказ совпал с активизацией карательной деятельности «Зондеркоманды СС 10А». Впрочем, она началась с первых же дней нахождения тайной полиции в нашем городе. В разведсводке № 6 УНКВД по Краснодарскому краю от 12 сентября 1942 года сообщалось, что в городе появились виселицы: «На углу улиц Карасунской и Рашпилевской был повешен 17летний юноша. На его груди висела табличка: «Я распространял ложные слухи»; на углу улиц Ленина и Красной был повешен мужчина. На груди его висела табличка с надписью: «Я не подчинился немецким приказам»; на углу улиц Красной и Пролетарской (Мира) была повешена женщина. На её груди палачи прикрепили табличку: «Я отравила 2 немцев». На Сенном базаре появились еще три виселицы, на которых казнили тех, кто «нарушал» правила торговли и чрезмерно завышал цены на продукты питания. Кроме этого первыми жертвами нового порядка стали занесенные в 3й список жители еврейской национальности и неполноценные (душевнобольные) 3й городской больницы».