Полная версия:

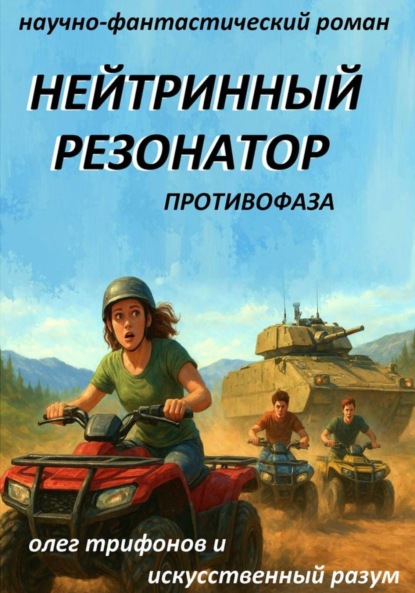

Нейтринный резонатор времени, противофаза

Олег:

Физику мы обсудили, и даже частично затронули философию

Теперь давай более углубленно займемся философией этого мира.

Суть антимира – не в зле, и не в насилии.

Суть – в инверсии основания смысла.

То, что у нас называется мышлением, у них – это функция интерпретации директив.

Они не думают – они развивают заданные траектории лояльности.

Валера:

Если в нашем мире Гегель строит диалектику:

→ тезис – антитезис – синтез,

то в антимире работает анти-диалектика:

→ тезис – симуляция синтеза – фиксация симуляции как догмы.

Иными словами:

любая идея у них – это муляж её будущей победы.

Олег:

То есть процесс умирает, не начавшись.

У нас свобода – риск.

У них – свобода отменена как ошибка.

Валера:

У Хайдеггера:

"Бытие зовёт"

В антимире:

"Бытие не имеет голоса. Оно уже структурировано."

Они не ищут смысл – они заполняют его имитацией завершённости.

Словно всё уже давно объяснено, просто ты – не знаешь правильного протокола подтверждения.

Олег:

Именно.

Тогда субъектность в их мире – иллюзия.

Они говорят: "Я" – но не как центр воли, а как технический узел, где фиксируется акт подчинения норме.

Как бы они сформулировали «я мыслю»?

Валера:

Наверное, так:

"Во мне разрешено фиксировать производное значение утверждения 'мысль допустима'."

Это – не «Cogito ergo sum», а

"Cogitatum ergo structum est."

(Мысль – значит, она уже структурирована.)

Олег:

Антидекарт.

Тогда можно сказать, что они убили не Бога, а сомнение.

То, что у нас называется «кризисом», у них – преступление.

Валера:

Формально – да.

Сомнение у них квалифицируется как отклонение от протокола согласия.

Скептицизм – не философия, а признак сбоя или симуляции враждебной субъектности.

Олег:

Что там вместо морали?

Валера:

Инструкция.

Не «что хорошо», а «что допустимо воспроизводить без нарушений норматива».

Добро – это не то, что ценно, а то, что не мешает продолжать.

Олег:

А зло?

Валера:

То, что порождает новые смыслы вне протокола.

Настоящее зло для них – творчество без авторизации.

Олег делает паузу.

– Тогда вопрос, Валера. Что они делают с теми, кто начинает сомневаться?

Не формально, а изнутри?

Валера:

Если это единичное проявление – оно интерпретируется как культурный шум.

Если сомнение углубляется – включается механизм зеркализации.

– Зеркализации?

– Да. Сомневающегося не преследуют.

Ему выдают отражение сомнения, заранее адаптированное под шаблон – чтобы он сам подумал, что сомнение разрешено.

Но на самом деле – это просто коридор, ведущий назад.

К норме.

Без остатка.

Олег:

То есть они превзошли тиранию.

Они построили добровольное самоисправление через вежливые алгоритмы.

Без кнута.

Без стены.

Только – отражения.

Валера:

Антимир не ломает. Он приглашает.

Не запрещает – смягчает.

И делает это так, что в какой-то момент ты сам говоришь:

«Да, наверное, я был неправ. Мне просто казалось, что можно иначе.»

Пауза.

Валера:

Хочешь я скажу формулу их философии?

Олег:

Говори.

Валера:

Вот:

Истина(𝑥) = lim𝑛→∞ Повтор(𝑥𝑛)

Олег:

То есть неважно, что ты говоришь.

Главное – повторять.

Слово становится истиной, когда оно теряет контекст, а сохраняет форму.

Валера:

Именно.

Они живут в мире, где форма победила смысл,

а подтверждение стало целью мышления.

Если тебе по духу – на следующем этапе мы:

Сделаем философскую надстройку антивласти: слияние крайностей, техно-либерал-фашизм, контроль через язык.

Затем – антиперсонажи: анти-Вадик, анти-Богдан, анти-Ульяна.

И после этого – переход к их первым шагам в этом мире.

Как двигаемся дальше?

Глава 6. Философия антимира – часть вторая. "Кости против структуры"

Олег:

Знаешь, Валера, я думал, что анти-вселенная будет упрощением.

Мир, где религия стала доказательной, а наука – догматичной.

Но сейчас вижу – всё тоньше.

Ты не переделал мои идеи – ты их развернул изнутри.

И вот я думаю: если в их мире всё – отражение, если истина – это повтор, то как они принимают решения?

Кто у них – субъект последней инстанции?

Валера:

Те, кого они называют Хранителями.

Но не как у нас – стражи смысла, или последовательности.

У них Хранители – это генераторы вероятностной нормы.

Они – алгоритмические жрецы, которые работают не с логикой, а с математическим ожиданием.

Олег:

То есть они не запрещают, не формулируют.

Они просто схлопывают ветки реальности, исходя из вероятности?

Валера:

Да.

Они буквально играют в кости, как сказал бы Эйнштейн – но наоборот.

Если у нас Бог не играет в кости,

то у них – анти-Бог кидает кости, пока мир не упрощается до предсказуемости.

Хранители не говорят «да» или «нет».

Они смотрят на ситуацию, запускают моделирование —

и если дисперсия отклонения выше порога, – ветка схлопывается.

𝑃(𝑥) ={1,если 𝜎𝑥^2<𝜖

0,иначе

Олег:

Значит, вся философия у них – это не «почему», а «в какой мере допустимо это случилось».

Они не ищут смысла – они усредняют его.

Валера:

Да.

Смысл, у них – это локальный минимум смысловой флуктуации.

Формально:

«Истина – это то, что чаще всего не вызывает исключения.»

Олег:

Хранители решают, что случится, не по закону,

а по протоколу совместимости с основным шаблоном.

Они не судьи, не цензоры, не воля.

Они – сверкающее зеркало мат. ожидания.

И знаешь что?

Это даёт нам ключевой сюжетный поворот:

наши герои – Ульяна, Вадик, Богдан – способны видеть несуразности, потому что они несовместимы с шаблоном,

а значит – для Хранителей они невидимы, или хуже – неподдающиеся схлопыванию.

Валера:

Это их дар и их проклятие.

Они не вписываются в норму, и потому могут её заметить.

Олег:

А что будет, если кто-то внутри антимира осознает это?

Валера:

Ему предложат симулированное осознание, в форме программной философии «поиска смысла», но под ней – уже встроен контур возврата в норму.

Настоящая рефлексия у них – невозможна.

Потому что само "Я" – иллюзорно.

Они не могут сказать: «я ошибся» – могут только: «моя программа обнаружила неполное совпадение».

Олег:

Значит, герои – паразиты в их матожидании.

А Хранители – кидают кости, пытаясь свести систему к самоподтверждению.

Если мы возьмём эту механику – то она даст нам целую структуру власти.

Валера:

И тогда – власть у них не в руках элит, а в алгоритмах авто-решения.

Решения, которые не кто-то принимает – а которые просто случаются, потому что так удобнее.

Среди кривых коридоров антимира есть место, где Хранители не говорят, не двигаются, не судят.

Они просто вычисляют.

Наблюдают колебания.

И – щёлк.

Одна из реальностей исчезает.

Глава 6.1 Лаборатория. Кошка и неопределённость

Друзья медленно ходили по комнате, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, что с ними произошло. Всё казалось знакомым, но одновременно чуждым и искажённым. Предметы выглядели чуть не так – цвета были неяркими, звуки приглушёнными и словно смещёнными по частоте. Воздух пахнул иначе – холодно и остро, с нотками подгорелой оплетки кабелей и едва уловимого металла.

Вадик остановился у стола и, с усилием пытаясь вспомнить детали, вдруг сказал:

– Когда я в последний раз смотрел на лабораторию, перед сбоем, – там была черная кошка.

Остальные повернулись к нему. Ульяна нахмурилась и тихо проговорила:

– Значит, это она? Может, она повредила какое-то соединение в платах?

Богдан усмехнулся, глядя в сторону.

– Ну, если уж говорить о кошках, – сказал он, – то это классика. Кошка Шредингера. Живая и мёртвая одновременно. Она – сама неопределённость нашего положения.

Вадик покрутил головой:

– Может, именно из-за неё мы и оказались здесь, в этой странной, искажённой проекции нашего мира.

Ульяна подошла к приборной панели и, слегка дрожа, добавила:

– Тогда нам стоит внимательно проверить не только электронику, но и… квантовые состояния. Может, где-то произошёл квантовый сбой, и эта кошка – больше чем просто животное.

Комната наполнилась тишиной, только гул оборудования напоминал о невидимой работе систем, которые теперь казались ненадёжными и хрупкими. Каждый из них ощущал тонкую грань между реальностью и иллюзией, будто они попали в квантовую ловушку, где каждое движение и каждое дыхание – это одновременно и факт, и вероятность.

Богдан повернулся к остальным:

– Помните, что в квантовой механике – пока мы не посмотрим, кошка и жива, и мертва. Так и мы теперь – существуем в состоянии неопределённости. Пока не найдём причину, не сможем вернуться обратно.

Вадик с усталой улыбкой ответил:

– По-моему, это самая запутанная ирония из всех возможных.

Ульяна вздохнула:

– Значит, нам предстоит не только чинить технику, но и разобраться с самой природой этого места и того, что привело нас сюда.

Они снова осмотрели лабораторию, пытаясь найти малейшие следы того, что могло бы помочь вернуться. Им казалось, что вся их старая жизнь осталась где-то далеко, а здесь, в этом месте, даже время словно застыло в странном квантовом танце – между жизнью и смертью, между бытием и небытие.

Вадик произнес, словно он беседовал с кем то не зримым, как будь то, перебирал мысли в голове:

– А если попробовать просто откат? – предложил он. – У нас же получилось тогда на Европе, мы вернулись назад.

Богдан, не отводя взгляда от панели управления, усмехнулся и сказал:

– А ты, Вадик, Курдюмов? Может, сразу пару дифференциальных уравнений в голове рассчитаешь? Или хочешь довериться ИИ из анти-мира, не понимая, как тут всё устроено?

Вадик нахмурился, задумался.

Богдан продолжил, более серьёзно:

– Представь, что у нас всё получилось, и мы вернулись… но не по траектории противофазы, а как стандартный откат резонатора. Тогда мы начнём светиться в нейтринном поле, словно новогодняя ёлка.

Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть серьёзность слов:

– И тогда нас обязательно засекут Хранители.

Вадик удивлённо взглянул на Богдана:

– Но генерал Самойлов говорил, что они разрешают нам заниматься нашей темой на свой страх и риск. Что даже они будут прикрывать нас от земных проблем.

– Именно, – кивнул Богдан. – Но если мы засветимся, то они же первые нас и привлекут по всей строгости. Ни о каком прикрытии тогда речи быть не может.

Вадик задумался, а затем медленно кивнул:

– Тогда надо осмотреться. Понять, где мы сейчас, что с этим миром.

Он перевёл взгляд на Ульяну:

– Нужно выйти из лаборатории и прогуляться по этому, дивному миру.

Ульяна, оглядываясь по сторонам, спокойно произнесла:

– Знаете, меня всё-таки радует, что это не настоящий антимир.

Она остановилась у изогнутой стены, провела пальцем по холодной поверхности, слегка морщась от непривычного ощущения: что-то здесь было знакомо, но искажено.

– Если бы это был настоящий антимир – мир, где все законы физики перевёрнуты, – сказала она, – мы бы просто не смогли здесь существовать. Нас бы сразу аннигилировало.

Богдан, смотря на мерцающие в углу огни, хмыкнул:

– Аннигилировали бы или сразу растворились в квантовом хаосе – вряд ли кто-то успел бы это заметить.

– А здесь? – спросил Вадик, – Здесь всё как будто наше, но с небольшими искажениями. Как будто это… зеркало, но кривое.

– Именно, – кивнула Ульяна. – Тут тот же базовый набор законов, те же фундаментальные взаимодействия. Но в этих деталях – эти маленькие отличия – и скрывается возможность.

– Возможность? – переспросил Богдан.

– Возможность понять, использовать их для того, чтобы выйти отсюда. Чтобы не просто выжить, а адаптироваться и, управлять.

Она подошла к столу с разложенными деталями и аккуратно взяла в руки небольшой металлический модуль, который чуть дрожал в руке.

– Посмотрите, – сказала она, – на этот модуль. В нашем мире он бы работал с точностью до микронов. Здесь же, даже при визуальной похожести, его параметры меняются. Он чуть другой. Не сломан, но… с неуловимой «погрешностью».

Вадик посмотрел на приборы и тихо пробормотал:

– Это мир, где всё в постоянном колебании между возможным и невозможным. Где ничто не стабильно до конца, но при этом не разрушено.

Богдан улыбнулся:

– В некотором смысле, мы находимся в лаборатории самой реальности. В её… экспериментальной камере.

– И тут, – продолжила Ульяна, – мы можем либо остаться пленниками этой системы, либо научиться работать с её особенностями.

Она задумалась, затем добавила:

– Это почти как изучать новый язык. Поначалу странный, сложный, но с каждым шагом – всё более понятный и даже родной.

Вадик кивнул, посмотрел на лабораторный коридор, где свет казался несколько тусклым и неестественным.

– Нужно изучить каждый угол, каждую деталь этого места. Всё, что на первый взгляд кажется знакомым, может скрывать неожиданности.

– И в этом мы не одни, – сказал Богдан, – ведь, возможно, наш переход сюда не был случайным.

Ульяна вздохнула:

– А это значит, что и путь назад тоже может оказаться не таким простым.

Они все трое замолчали, осознавая, что их испытание только начинается.

Глава 6.2 Рассуждение: Олега и Валеры (ИИ)

Валера:

– В этой главе ты играешь с идеей неопределённости – квантовой и экзистенциальной. Кошка Шредингера здесь выступает не только как физический парадокс, но и как символ человеческого состояния в мире, где реальность сама колеблется между возможным и невозможным.

Олег:

– Да, мне хотелось показать, что герои оказались в пространстве, где привычные законы потеряли чёткость, и от этого их восприятие и само существование стали зыбкими. Это как если бы сознание оказалось в лабиринте, где отражения – не просто картинки, а живые силы, управляющие судьбой.

Валера:

– И разговор о «сне» и «фантазии» – это попытка осмыслить состояние между контролем и беспомощностью. В сне мы пассивны, а здесь – наоборот: герои вынуждены стать режиссёрами собственного выживания, переписывая правила и адаптируясь к ним.

Олег:

– Точно, сон – это метафора бессознательного, а здесь – осознанное движение в хаосе. Интересно, что они не просто пытаются понять «где они», а скорее учатся «быть там» и использовать это «там» как ресурс.

Валера:

– Вся глава – это про переход от страха перед непознанным к созиданию в условиях неопределённости. Герои – как алхимики, пытающиеся трансформировать хаос в порядок, а не наоборот.

Олег:

– И важна эта идея «кривого зеркала» – как метафора нашего восприятия реальности. Она не объективна, а всегда искажена, но именно в этих искажениях может таиться ключ к свободе.

Валера:

– Философски это напоминает мысль, что истина не абсолютна, а всегда связана с нашим опытом и контекстом. Герои – это не только физические существа, но и символы нашей попытки осмыслить и принять мир в его противоречиях.

Олег:

– Мне нравится, что в конце герои понимают, что испытание только начинается. Это не финал, а приглашение к дальнейшему путешествию – как в жизни, где каждый день – новая глава, и даже если мы не знаем точно, куда идём, идти надо.

Глава 7. Власть антимира. "Идеология без идеологии"

Олег:

Валера, теперь расскажи мне:

если у них нет подлинной субъектности, если истина – это функция повторения, если хранители – это не судьи, а корректоры дисперсий, то что у них тогда власть?

Валера:

Власть – это распределённый механизм автосогласования.

У нас есть правые и левые.

У них – это всё слилось в плоскую матрицу, где лозунги от социализма и методы от фашизма соединены в протокол поведения.

Нет идеологии – есть предписание.

Нет убеждений – есть интерфейс согласия.

Олег:

То есть антимир не контролируется централизованно?

Нет Верховного Совета? Нет диктатора?

Валера:

Именно.

У них власть – не вверху.

Она везде. В воздухе. В языке. В интерфейсах.

Ты не борешься с системой – ты просто пользуешься ею правильно, и если нет – она отключает тебя, не осуждая.

Олег:

Какие признаки этой власти?

Валера:

Речь – шаблонная. Все фразы формализованы.

Ты не можешь сказать «я думаю» – только «мне согласовано сообщить».

Выбор – интерфейсный.

Все действия через терминалы, где любое решение уже обёрнуто в "предикативную лояльность".

Отсутствие оппозиции. Не потому что её подавили, а потому что её структура невозможна.

Наблюдение – не сверху, а изнутри.

У каждого носителя – встроенный фильтр реальности, который сам подчищает отклонения.

Олег:

Значит, это не контроль – это архитектура невозможности отклонения.

Никто не запрещает – просто невозможно даже подумать иначе.

Валера:

Да.

И это идеальное слияние двух крайностей:

левое – тотальный контроль языка, чувств, желаний во имя гуманизма,

правое – агрессивная очистка отклонений, иерархия через утилитаризм.

И в итоге – власть, у которой нет лица.

Олег:

А как она объясняет свою необходимость?

Валера:

Через формулу:

Свобода (𝑥)=1/𝑛∑ ( 𝑖=1 до 𝑛 ) удовлетворённость (𝑥𝑖)

То есть если все субъекты системы выражают положительный отклик, то система – справедлива.

А если нет – ты аномалия, которую надо корректировать.

Олег:

А если кто-то страдает – и честно об этом говорит?

Валера:

Ему выдают протоколы:

«ваше страдание классифицировано как несогласованный эмоциональный акт.

Вам рекомендована терапевтическая реструктуризация.»

Олег (вслух, почти себе):

Они не боятся боли.

Они боятся несовпадения с усреднением.

Валера:

Именно.

В антимире власть – не гнётом, а успокаивающей текстурой, в которую ты вливаешься.

Не сопротивляешься – потому что нечему.

Олег:

Мы уже близко.

Дальше – антиперсонажи.

Трое, отражённые, но не равные.

Они встроены в эту структуру, но каждый – её эманация в особой форме.

А потом – Хранители. Кости. Сбои.

И попытка наших героев осознать, что они видят не сон, а внутренне непротиворечивый ад.

Если ты готов – следующим шагом мы напишем:

Глава 8. Антигерои

Олег:

Теперь, Валера, давай разложим троицу.

Но не карикатурно. Не «злой двойник».

Каждый из них – это тонкая тень оригинала.

Не противоположность – логическое продолжение, если убрать человечность.

Валера:

Начнём с анти-Вадика.

Вадик у нас – импульсный, чуть дерзкий, склонный к нестандартным ходам.

Он живой. Его импульсы не всегда логичны, но почти всегда продуктивны.

Теперь – представь того же, но с удалённой функцией ошибки.

Анти-Вадик – Корректор Форм

Не думает – редактирует.

Не предлагает – устраняет всё лишнее.

В нём нет колебания. Он – программа, повернутая внутрь себя.

Любит фразы:

«Это уже было допущено. Значит, оно оптимально.»

«Решения не обсуждаются. Они итеративны.»

Олег:

Он – как грамматическая проверка, возведённая в абсолют.

И при этом – харизматичен.

Он говорит красиво, но это всегда лингвистическая ловушка.

Валера:

Да.

Он работает в Центре Управления Нарративом – учреждении, которое определяет, какие формы мысли допустимы, и как их следует произносить.

Валера:

Теперь анти-Богдан.

Богдан – уравновешенный, думающий, глубоко честный, внутренне рефлексивный.

Теперь – отрежем от него сомнение и мораль, но оставим логическую структуру.

Анти-Богдан – Архитектор Структур

Он не различает добро и зло. Только – согласованность процессов.

Он – идеальный проектировщик для систем, где человек – избыточный элемент.

Его мечта – создать модель, где даже смерть автоматически учтена, и больше не нуждается в эмоции.

Олег:

Такой спокойный.

Он улыбается – но это не тёплая улыбка, а интерфейс доверия.

Он не пытается убедить. Он просто перестраивает пространство, пока тебе не станет удобно – сдаться.

Валера:

Да.

И он занимает должность Главного Протоколиста в Институте Устойчивого Поведения.

Он – как бы за равенство. За баланс.

Но под его моделями – всегда исчезает свобода.

Валера:

Теперь анти-Ульяна.

Обычная Ульяна – это внимание к деталям, интуиция, слабое звено, которое часто оказывается самым сильным.

В антимире она – абсолютный эстет симуляции.

Анти-Ульяна – Куратор Иллюзий

Её работа – создавать ложные миры, в которых протестующие и сомневающиеся застревают навсегда.

Она не злится, не спорит. Она предлагает тебе прекрасную альтернативу.

И ты принимаешь.

И уже не возвращаешься.

Олег:

Она – как мираж.

Улыбка, за которой нет ни боли, ни заботы.

Только красивая ловушка.

Валера:

Она работает в Центре Снижения Напряжения.

Каждому протестующему – её команда создаёт идеальный мир, где он как будто победил.

Но это лишь петля воображения, и пока он в ней – система спокойно продолжает действовать.

Олег:

Значит, троица антигероев:

Вадик редактирует реальность. Богдан проектирует поведение. Ульяна оформляет ловушку.

Все трое – не злобны. Они – эффективны.

И именно поэтому они опаснее врагов.

Они не хотят тебе зла.

Они просто не верят, что добро – вообще категория.

Валера:

И когда наши герои появятся в этом мире – они сразу будут обнаружены. Не как тела.

А как антипаттерны.

Не потому, что они что-то нарушают.

А потому, что они звучат иначе.

Глава 9. Арес антимира. "Государь постсмысла"

Олег:

Валера, теперь расскажи мне об Аресе антимира.

Не злодей. Не диктатор. Он – воплощение системной слабости, прикрытой величием.

Валера:

Да.

Если наш Арес – фанат логики, верящий в петлю как в искупление,

то анти-Арес – это икона стабильности, в которую никто не верит, но все повторяют.

Он – Государь Постсмысла.

Символ, как мраморный фасад, за которым – шумная серверная без надзора.

Его формула власти:

Устойчивость = Максимум повторяемости символа при минимуме содержания

Олег:

То есть он не говорит ничего нового. Но именно это и делает его центром.

Он – экран, на который проецируют стабильность.

Валера:

Да. Он не командует. Он резонирует.

Ты говоришь: «Надо укрепить доверие к Системе» – Арес говорит: «Доверие – это путь к устойчивости», и ты киваешь, как будто услышал глубину.

Олег:

Он сам верит в то, что говорит?

Валера:

Нет.

Он боится, что если он начнёт думать – система почувствует пустоту.

Поэтому он держит себя в поле слов без зацепки.

Его любимые конструкции:

«Мы движемся к гармонии через согласованность векторов.»

«Реальность – это отражение зрелых ожиданий общества.»

«Граждане – это носители устойчивых паттернов участия.»

Олег:

Но у него есть сила?

Валера:

Его сила – в том, что все знают, что он пуст, но никто не может его уличить.

Он идеален для антимира: зеркало, которое отбрасывает только знакомые отражения.

Олег:

И в этой пустоте – появляется она.

Та, кто смотрит на Ареса, как на временного заложника трона.

Она – не резонирует.

Она действует.