Полная версия:

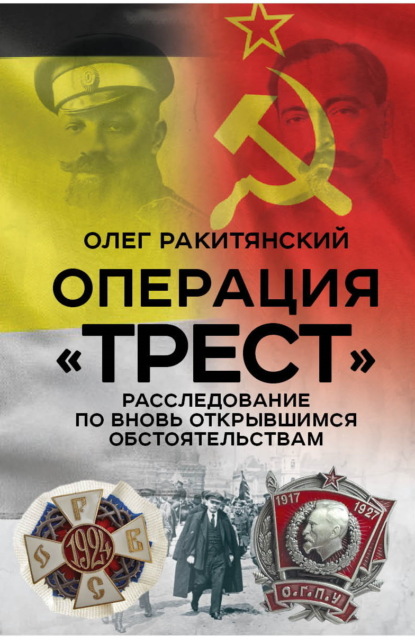

Операция «Трест». Расследование по вновь открывшимся обстоятельствам

Вот что о нём писал Г.А. Соломон, заместитель И. Гуковского:

«В качестве военного агента, специально для собирания военных сведений, в Ревеле находился считавшийся прикомандированным к Гуковскому некто Штеннингер. Это был очень приличный человек и, что главное, безукоризненно честный, которого в конце концов выжили. Он совершенно не мог примириться с политикой Гуковского и относился к нему с нескрываемым отвращением. Это сблизило его со мной, и, человек неопытный, он часто обращался ко мне с просьбой дать ему по тому или иному поводу совет.

Как оно и понятно, он должен был общаться с разного рода проходимцами, шпионами, работавшими обыкновенно на два фронта. Одним из высококвалифицированных осведомителей у него был русский инженер Р-н. Был ли он действительно инженером или сам присвоил себе это звание, я не знаю. … Это был грузный мужчина, говоривший сильно на “оˮ. Он не скрывал, что одновременно является информатором и английской разведки. Это был не особенно далёкий человек и, судя по его манерам и выражениям, скорее напоминал какого-нибудь строительного десятника…

…Я упомянул выше, что Р-н сообщил Штеннингеру и мне о том, будто Гуковский давал информацию английской контрразведке. Конечно, я не поверил этому доносу и на клятвенные уверения Р-на, что он сам своими глазами видел и читал доклады Гуковского, я сказал ему (и Штеннингер присоединился к моим словам), что буду считать его сообщение “облыжным доносомˮ, которому поэтому и не придаю никакого значения…

– Хорошо, Георгий Александрович, – сказал тогда Р-н, – а вы поверите, если я вам докажу, что говорю правду?

– Как же вы можете это доказать?

– Очень просто, – ответил он. – Я постараюсь раздобыть из дел английской контрразведки один из докладов Гуковского, написанный им собственноручно и им же самим подписанный… Тогда поверите?

– Если у меня не будет сомнений в подлинности этого документа, конечно, поверю, – ответил я. – Но только повторяю, если у меня не будет сомнений в подлинности документа, понимаете? Ведь я знаю, что с вашим братом, контрразведчиком информатором, надо держать ухо востро. Ведь вы не останавливаетесь и перед всякого рода подделками…»[51]

Судя по всему, чекист Штеннингер был недостаточно оперативно подготовлен для работы за границей, если доверял секреты своей службы хотя и честному, но всё же стороннему человеку. В свою очередь и Г.А. Соломон, несмотря на многолетний опыт подпольной работы, предвзято отнёсся к сообщению Р. об измене Гуковского, потребовав зачем-то образец докладной, хранящейся в сейфе английского «регионального резидента» в Прибалтике, Финляндии и Скандинавии подполковника Рональда Миклджона. Его агентурная сеть включала не менее 38 человек. Достаточно было детально опросить Р. о содержании прочитанных им документов в британской резидентуре и сравнить с реальными фактами. Если бы они подтвердились через Штеннингера, срочно сообщить на Лубянку, и в течение месяца Гуковского отозвали в Москву и успешно расстреляли.

У Г.А. Соломона был шанс избавиться от своего врага, и он им не воспользовался. А вот Гуковский, казнокрад и развращённый золотом и алмазами «товарищ», весной 1921 года избавился от заклятого недруга Штеннингера, а в июне от Г.А. Соломона. Правда, и сам заболел непонятной болезнью, был отозван в Москву и скоропостижно скончался в августе 1921 года, аккурат к окончанию «золотой лихорадки» с царским золотом. Он слишком много знал… Г.А. Соломон тоже должен был отправиться в мир иной ещё в марте, но вовремя за него взялись местные маститые врачи и вернули к жизни.

В конечном итоге следует признать, что британская разведка обыграла чекистов и за счёт завербованных в советском представительстве агентов была в курсе всего происходящего, в том числе по вопросам «золотой форточки», о которой знали: Гуковский, Г.А. Соломон и ещё 1–2 человека. Но уровнем полной информированности, который появлялся в прессе, обладал только Гуковский.

О том, что британцы проникли в советское представительство в Ревеле, свидетельствуют и другие любопытные факты. В ходе оперативной игры с советником советского полпредства Шеншевым англичане продали ложный шифр паспортного бюро и дезинформировали советскую разведку ложными телеграммами[52]. На короткий срок они смогли внедрить в полпредство своего агента М.Н. Аникина, отдельные сведения экономического характера им передавал заведующий экспедицией полпредства Рубакин (может, это и есть тот строительный десятник?!). Наконец, сотруднику паспортного бюро А.Ф. Житкову удалось завербовать второго помощника бухгалтера Д.С. Дольского[53].

Ю. Артамонов и другие герои «Треста»

В тот день, когда очередь в советское представительство в Ревеле занял молодой поручик, «опять» дежурил В. Кияковский (он же Косинский, Колесников и т. д.). Ещё весной 1921 года Виктор Станиславович обратил внимание на бравого офицера-переводчика, когда тот сопровождал британского консула при посещении советского представительства. Запомнилась и та надменность, с которой переводчик держался перед большевиками. Через пару месяцев оперативная папка с документами на «толмача» представляла солидный фолиант. В. Кияковский смог собрать достаточно сведений о Ю. Артамонове, чтобы понять важность его вербовки. К тому времени Юрий Александрович уже активно использовался в качестве переводчика при переброске русской агентуры через границу. Английские и эстонские «рыцари плаща и кинжала» проводили совместные мероприятия по внедрению бывших подданных Российской империи в новые структуры Советской России и прежде всего в ряды Красной армии. Среди этой категории новоиспечённых лазутчиков были и те, кто совсем недавно занимал очередь в Советское посольство и был лично «знаком» с В. Колесниковым.

За рабочий день через консульский отдел, где под прикрытием обычного клерка работал Виктор Станиславович, проходили десятки, если не сотни, посетителей. Среди подававших заявление о возвращение на Родину «рыцарь кожанки и маузера» отбирал наиболее перспективных кандидатов на вербовку и проводил с ними «душевные» беседы. В теме собеседования преобладали вопросы, связанные с родственниками в РСФСР, места работы за границей, контакты с иностранцами, связи в кругах «Русской заграницы». Наиболее ценные кандидаты получали заверения о внеочередном рассмотрении заявления и принятии решения на возвращение. При этом получали небольшие суммы материальной поддержки и просьбу рассказать «что-нибудь интересное» из жизни русских беженцев, о конкретном человеке или факте. При надлежащем исполнении такого рода просьб В. Кияковский увеличивал сумму поддержки и ставил новые задания кандидату на вербовку. Таким образом, ему удалось внедрить свою агентуру в Эстонский Генштаб, польское посольство, в другие госучреждения страны. Владеть и, главное, влиять на принятие решений в среде «Русской заграницы» Эстонии. Проникновение в польскую «двуйку» позволило получать упреждающую информацию о конкретных агентах, переправляемых в Россию спецслужбами Польши, Эстонии и Англии.

Активность и влияние Виктора Станиславовича в стране пребывания возросли настолько, что вечно скупые эстонцы вынуждены были персонально под него выделять бригаду наружного наблюдения. Но даже в этих условиях небольшого города деятельность В. Кияковского превзошла скромное ожидание руководства ВЧК. И заключалось оно в том, что «назойливость» эстонской контрразведки начала стеснять возможности по встрече с агентурой и нужными людьми в городе и области. И тогда он, памятуя время своей работы в «Польской организации войсковой» (ПОВ), принял решение на базе своей агентуры в среде русских беженцев создать резидентуру. То есть подобрать и обучить агента из числа русских авторитетов и передать ему на связь других агентов для общего руководства. Самому же изредка встречаться с резидентом для получения и обсуждения информации, материалов, определения направлений работы и решать иные оперативные дела разведки. Что и было им мастерски исполнено и послужило прецедентом (прелюдией) для создания подобного рода резидентур, с позиций открывающихся советских посольств за рубежом.

В.С. Кияковский (Стецкевич)

Приобретённый опыт и был взят за основу руководством ВЧК как прообраз будущей «Монархической организации Центральной России» (МОЦР). Только в этом случае резидентура была создана в Советской России, а пилотный проект был апробирован на эстонской разведке и местной русской диаспоре. Но и то, на первых порах созданная к лету 1921 года В. Кияковским резидентура была ориентирована на проникновение в государственные и военные институты Эстонии с целью вскрытия через них замыслов враждебного окружения Страны Советов, представленного Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией. Именно между этими странами в ноябре 1920 года в Риге был заключён тайный договор о взаимодействии в области сбора разведывательной информации об РСФСР и оказания влияния на её внутреннюю и внешнюю политику. Все участвующие стороны исходили из того, что большевицкая Россия (совместно с Украинской социалистической республикой) несёт в себе серьёзную угрозу для независимости вновь образованных государств, устранить которую возможно превентивными мероприятиями:

– организация политического вмешательства во внутреннюю жизнь России и через это оказание косвенного влияния на её становление;

– воспрепятствование консолидации российского общества под влиянием негативных сил, а именно антибольшевицких и монархических, провоцирование сепаратистских движений;

– разрушение боеспособности РСФСР.

Для решения указанных задач руководитель «двуйки» И. Матушевский в ноябре 1920 года в том числе планировал привлечь на свою сторону российских эсеров: «Возможность влияния на энергичную, солидарную российскую группу даёт нам также возможность осуществить более болезненное вмешательство во внутренние дела противника. Только сохранение этого козыря в своих руках может позволить принудить противника без объявления ему войны к соблюдению ст. II премилитарного договора»[54].

В условиях усиления антисоветской деятельности государств-лимитрофов планы советской разведки не ограничивались только этими странами, и когда в марте 1921 г. на пороге консульского кабинета В. Кияковского появился Ю. Артамонов, он понял: пришла пора «внедряться» в британскую разведку. Безусловно, вышеприведённый нарратив – это в определённой степени историческое допущение, но вековая практика деятельности разведчиков, за редким исключением, выработала стандартные принципы работы, можно сказать – оперативные инстинкты. А экстравагантный риск – книжное излишество мемуариста. Подобного рода матрицы давно отточены и функционируют в автоматическом режиме, с некоторыми «местными» особенностями, которые Виктор Станиславович прекрасно изучил с февраля 1920 г.

И. Матушевский. 20-е годы.

Как-то незаметно для окружения «переводчика», рассосались его материальные проблемы, к нему вновь вернулись старорежимные «замашки», появились доброжелательность и компанейство по отношению к соотечественникам. И вместе с этим «материальные гранты» В. Кияковского позволили совершить несколько вояжей в Германию, к своему боевому сослуживцу князю Кириллу Ширинскому-Шихматову, посетить ещё несколько «братьев по оружию». По крайней мере, не вдаваясь в детализацию, а ограничиваясь всего лишь общими фразами, такую фактуру и хронологию нам поведал сотрудник Ревельской резидентуры «двуйки» В. Михневич[55].

Вояжи Ю. Артамонова в Германию и Париж не остались без последствий. Как утверждает В. Михневич, весной и летом 1921 г. в Берлине и Париже появились представительства МОЦР во главе с братьями Кириллом и Юрием Ширинскими-Шихматовыми. Названия им были присвоены ЗЯ МОЦР (заграничная ячейка МОЦР) № 1 в Ревеле во главе с Ю. Артамоновым, ЗЯ МОЦР № 2 в Берлине во главе с князем Кириллом, ЗЯ МОЦР № 3 – в Париже во главе с князем Юрием[56].

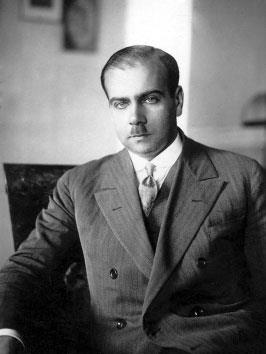

Кн. Кирилл Алексеевич Ширинский-Шихматов при производстве в офицеры в 1915 году

На поверку оказывается, что с марта по август 1921 г. Юрий Александрович сумел провести титаническую работу по формированию нескольких резидентур советской разведки под крышей так называемой монархической организации в России, чьи интересы выражали её представительства в Ревеле, Париже и Берлине. При этом Ю. Артамонов получил выход на руководство Высшего монархического совета (ВМС) во главе с Н.Е. Марковым. То есть МОЦР легализовался в кругах «Русской заграницы». На этот же период «случайно» выпадает своего рода «документопад» из Москвы от резидентуры эстонской разведки. Подобного рода секретные материалы с различных структур советской власти никогда ранее не получали «штабы» лимитрофов. Эстонским разведчикам приходилось даже отказываться от некоторых весьма важных, секретных документов по банальной причине – отсутствия валюты.

Представляется, что «чухонцы»[57] просто стали экономить на покупке секретных документов, так как они им по большому счёту были не нужны, а отдавать (т. е. работать) на других затратно и экономически не выгодно, даже несмотря на обязывающий подписанный договор о взаимодействии между дружественными спецслужбами. Как пишет об этом В. Михневич: «…Начиная с 1921 года капитан Палм, руководитель Восточного отдела эстонской разведки, стал нас впечатлять и поражать поступающими из Москвы материалами. Когда однажды приехал в Ревель резидент в Москве, капитан Роман Бирк, Палм пригласил поляков на совместную с ним трапезу…»[58].

Секретные документы, предоставленные эстонскими разведчиками своим польским коллегам из резидентуры «Виттег», включали в себя: копию отчёта о фактическом состоянии и провиантом снабжении Красной Армии, штат штаба РККА, организационные приказы Разведывательного управления РККА, отчеты IV Управления РККА. А также доклады инспектора пехоты и инспектора кавалерии об общем численном штате РККА на 1 июля 1921 г., дислокация советских частей, списки бронепоездов, организация Балтийского флота и др. Эстонская разведка предоставила полякам в 1921 году доклад командующего вооружёнными силами Украины Михаила Фрунзе, кроме того, постоянно информировала о содержании и размерах советского транзита через Ревель[59].

Летом и осенью 1921 года список добытых и переданных документов составил:

1. Сборник секретных приказов Революционного Военного Совета Республики 1921 года. № 1299/230 от 12 июня 1921 г. Москва.

2. Сборник секретных приказов Революционного Военного Совета Республики 1921 год от 30 июля 1921 г.

3. На бланке: Штаб Генеральный Войска польского.

Информация направляется в реферат «А» от 12.11.1921 г. Отдел 2.

Текст: «Направляем данные большевистской разведки о военной ситуации в Польше с просьбой охарактеризовать сообщения и высказать мнение».

Текст на польском языке. Добытые сведения советской разведки (1 документ) напечатаны на печатной машинке с царским шрифтом[60].

4. Копия. Секретно.

ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА

Разведывательного Управления Штаба РККА

№ 32 от 15 ноября 1921 года

Темы: НОРВЕГИЯ. ШВЕЦИЯ. ФИНЛЯНДИЯ. ЭСТОНИЯ. ЛАТВИЯ. ЛИТВА. Балтийский блок. ГЕРМАНИЯ. ВЕРХНЯЯ СИЛЕЗИЯ. ВЕНГРИЯ. ИТАЛИЯ. РУМЫНИЯ БОЛГАРИЯ. ЮГО-СЛАВИЯ. ГРЕЦИЯ. АЛБАНИЯ. ТУРЦИЯ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. МОНГОЛИЯ. КИТАЙ. ЯПОНИЯ. САСШ.

Пункты. Внешние отношения… Экономики, Военные силы, Внутренние отношения, политическое положение.

Здесь и далее документы публикуются с сохранением орфографии и синтаксиса оригинала, кроме случаев, когда необходимо уточнить содержание.

Подлинную подписали: Нач. Разведывательного Управления: Зейбот

Начальник III Отдела Дзенис[61]

Один из агентов польской разведки преподаватель Харьковских курсов повышения образования высшего командного состава РККА псевдоним «Орловский» (настоящая фамилия – Марк Дашченко) «затоварил» польского резидента в Харькове (столица УССР до 1933 года) секретными материалами настолько, что у того кончились деньги, и он срочно запрашивал новую партию валюты из Варшавы[62].

Торговля государственными секретами была поставлена на «широкую ногу». Например, тома 8 и 10[63] хранят в себе сотни секретных документов, полученных польской разведкой из Советской России в период с лета 1921 г. по осень 1922 г. Среди них: секретные приказы по РККА, сводки ВЧК (!), справки о состоянии вооружённых сил РСФСР и т. д. По информации резидента «двуйки» при посольстве в Харькове только в Киевском округе, организация «М» (аббревиатура МОЦР. – О.Р.) насчитывала около 415 действующих членов (?!), подавляющее большинство – бывшие царские офицеры, многие из которых продолжали службу в РККА[64] (Выделено О.Р.).

В отношении сводок ВЧК-ОГПУ хочется отметить, что наладить их учёт, копирование, направление адресатам оставалось проблемой ещё несколько лет. (Практика составления подобного рода сводок по линии спецслужб была взята у Департамента полиции Российской империи.) Неучтённые копии сводок, неизвестно от какого адресата, каким-то образом оказывались за границей!? Даже в начале 1925 года Ф. Дзержинский требовал навести строгий учёт и контроль процесса их тиражирования и рассылки. Зачастую контент сводок оставлял желать лучшего и носил предвзятый, косный и лакированный характер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В дальнейшем повествовании под этим понятием следует понимать структуры разведки и контрразведки национальных государств. Далее – спецслужбы.

2

Среди историков и сотрудников госбезопасности бытует деформированное заключение о том, что большевицкая «чека» – прототип бывшего охранного отделения Российской империи («охранки»). Принципиальное и несовместимое сравнение состоит в том, что «охранка» была только розыскным органом Министерства внутренних дел. В то же время «чека» являлась универсальным учреждением розыска, вне судебного расследования, вынесения смертных приговоров и приведения их в исполнение. Фактически «чека» даже не учреждение по означенным функциям, а просто карательный, террористический инструмент, при посредстве которого выполнялись партийные постановления, имеющее целью: а) уничтожить правящие слои бывшей Российской империи во главе с царствующим домом династии Романовых, б) уничтожить русскую буржуазию и интеллигенцию, заменив её выходцами из иных национальностей, то есть инородцев и иноверцев, б) уничтожить казачество и кадровое офицерство, и г) в частности, офицеров Отдельного корпуса жандармов (в том числе и «охранки»), из коих в живых на середину 20-х годов осталось менее 10 %.

3

Разведывательная служба Министерства обороны Речи Посполитой (Rzecz Pospolita – с латинского Res Publika, т. е. государство, общее дело). Ministerstwo Spraw Wojskowych, далее – Wojska Polskiego. Sztab Generalny был переименован в Sztab Główny в мае 1928 года. 2-й отдел ГШ ВП состоял из отделений.

4

Приложение № 1.

5

Слово «большевистский» является безграмотным даже с точки зрения современной орфографии, так как является производным от несуществующего слова «большевист». Прилагательные от слов на – ак, – ик, -ык всегда оканчиваются на – цкий: дурак – дурацкий, кабак – кабацкий, калмык – калмыцкий и т. п. Возможно, большевикам казалось, что слово «большевицкий» неблагозвучное, как дурацкий или кабацкий?

6

БЕЗ – отсутствие чего-либо. Выражает то же, что и союз «не».

БЕЗ – присутствие чего-либо (тёмных сил).

Беза внедрили в русский язык в 1921 году большевики Луначарский – Ленин, наперекор и в ущерб Православию. Внедрили специально, чтобы русский народ восхвалял и превозносил беза. Человек пишет один, а подсознание рисует совсем другой образ, ведь «безовские» слова принципиально изменили смысл – русских, православных. БЕЗславный, БЕЗсильный, БЕЗсердечный. БЕЗчувственный, БЕЗценный, БЕЗкультурный, БЕЗпутный, БЕЗсовестный, БЕЗполезный, БЕЗтолковый (здесь сохраняется написание того времени; в тексте далее адаптировано к современному русскому языку, если не оговорено иное).

«Перед сотнями русских слов “безˮ стало как пристав, как надзиратель за тем, чтобы корневое значение было перевёрнуто, извращено. Слова с “безамиˮ издевательски скрывают в своём звучании похвалу рогатому». Исследователь реформ русского языка Г. Емельяненко.

7

Приложение № 2.

8

Коммунистический интернационал, или III Интернационал, созданный Ульяновым (Лениным). Всемирное объединение коммунистических партий (союз рабочих). Создан в марте 1919 г. в Москве с целью борьбы за пролетарскую (рабочую) революцию и установление советской власти в мировом масштабе (NB! Крестьянские партии, организации или движения в Коминтерн не допускались).

9

В первую очередь хотелось бы отметить деятельное участие правительства Чехии в лице Т. Масарика, субсидировавшее на протяжении более 15 лет обучение абитуриентов из числа русских эмигрантов. Надо полагать, за счёт части вывезенного чехами «сибирского золота Колчака»? Из дневника генерал-майора Русской армии, резидента барона П. Врангеля в Берлине в период 1920–1938 года Алексея Александровича фон Лампе: «…ЭсЭры впервые стараются оправдаться в участии в расхищении русского золота, я бы это понял, но зачем оправдывать чехов. Которые не только смогли образовать в Праге “Банк чешских легионеровˮ, но и на выставке выставляли слитки золота со штампами русского государственного банка! А это откуда?! Нельзя так некрасиво зарабатывать подачки от чехов… из краденого золота» (март 1925 года). ГАРФ. 5853. Оп. 1. Д. 19. С. 169. Диапозитив 9343; Приложение № 3.

10

Приложение № 4.

11

«Воспоминания. Мария Павловна великая княгиня». Электронная версия. Издатель Захаров. Лицензия ЛР № 065779. 121069, М., с. 278.

12

Доклад от имени русской секции Исполкома Коминтерна на ХII съезде КП(б) 20 апр. 1923 г. ХII съезд РКП(б). Стенографический отчёт. М., 1968. С. 305.

13

Приложение № 5.

14

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 437. Л. 227–240, 178–179. Цит. по: РВЭ. Т. 5. Л. 68.

15

«Объединённая русская армия» существовала с декабря 1920 до сентября 1924 г. Приказом Врангеля за № 35 она была переименована в «Русский Обще-Воинский Союз» (РОВС), а ещё позже в «Российский общевоинский союз» после установления дипломатических отношений между СССР и Францией, чтобы не раздражать своим присутствием бывших «союзников».

16

Данное название участников вооружённого «Белого движения», то есть военнослужащих с 1917 г. – Добровольческой армии, с 1919 года – ВСЮР (Вооружённые силы Юга России) и с мая 1920 г. – Русской армии, вошло в читательский, социальный и исторический лексикон только после 1921 г., когда русские беженцы в зарубежье стали себя идентифицировать как «Русские белые» в противовес «Русским красным» в Совдепии.

17

Afera MOCR-TRUST 1921–1927, Andrzej Krzak. Warszawa. Wydawca: Adam Marszałek. Rok wydania: 2020. S. 185.

18

Приложение № 6.

19

Зондажные беседы с большевиками были предварительно проведены, и договорённости достигнуты. Однако барон П.Н. Врангель был непреклонен. Британцы ему потом отомстили, неизменно улыбаясь. Как гласит ирландская пословица: «Бойся рогов быка, зубов змеи и улыбки англичанина».

20

С 1919 – Таллин. Именно с одним «н» проходит Таллин по материалам польской разведки в 1920-е годы. Но в большинстве случаев, особенно в начале десятилетия, этот город указывался в документах польских и советских спецслужб как Ревель. Сохраним это название и в нашем повествовании для передачи возможных исторических оттенков и ассоциаций той эпохи.

21

Приложение № 7.

22

«Основные моменты в разработке «ЯРОСЛАВЦА» с 15 декабря 1924 г. по 5 февраля 1925 г.». Доклад помощника начальника КРО ОГПУ В.А. Стырне начальнику КРО ОГПУ А.Х. Артузову о проделанной работе по делу «Ярославец». РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 356. Л. 1–8.