Полная версия

Полная версияОбраз будущего в русской культуре

Управление страной требовало повышения грамотности населения, которая вызывала ещё большую реакцию сопротивления крепостническому угнетению, ведь грамотный человек расширял свой кругозор за счет новых знаний, полученных из книг, начинал задавать вопросы и искать ответы. Развитие технологий и промышленности также требовало повышения грамотности ремесленников и наемных рабочих. Конечно, управлять массой бесправных рабов было проще, чем грамотным обществом, способных прийти к идеям объединения и создания новых общественных организаций (цеховые и отраслевые). Но производительность рабского труда была низкой и власти постепенно приходили к пониманию, что для повышения статуса страны и их богатств необходимо менять социальное устройство. В конце 19 века крепостничество было отменено, но отмененное рабство по закону уже сменилось рабством экономическим, когда крестьянство начало превращаться в наемных рабочих.

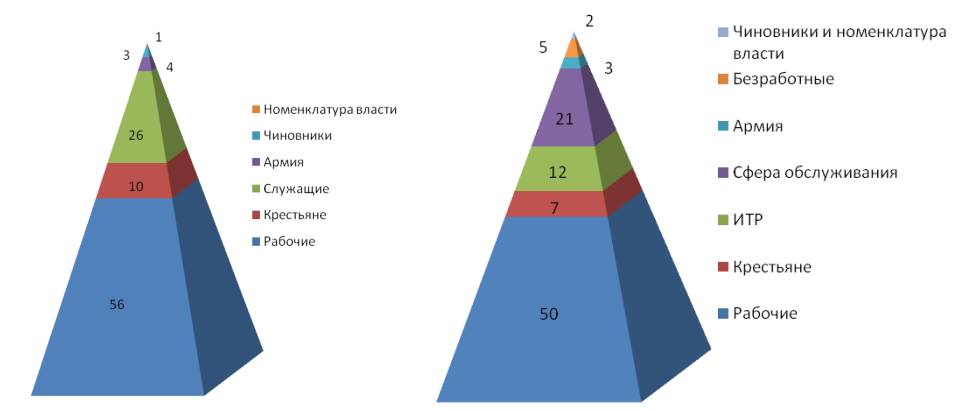

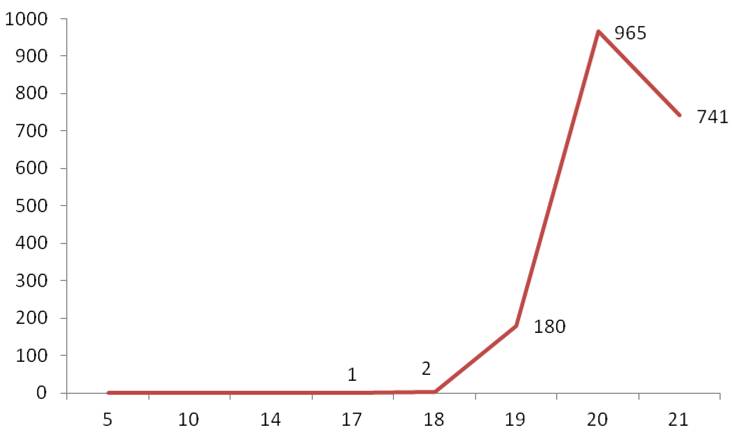

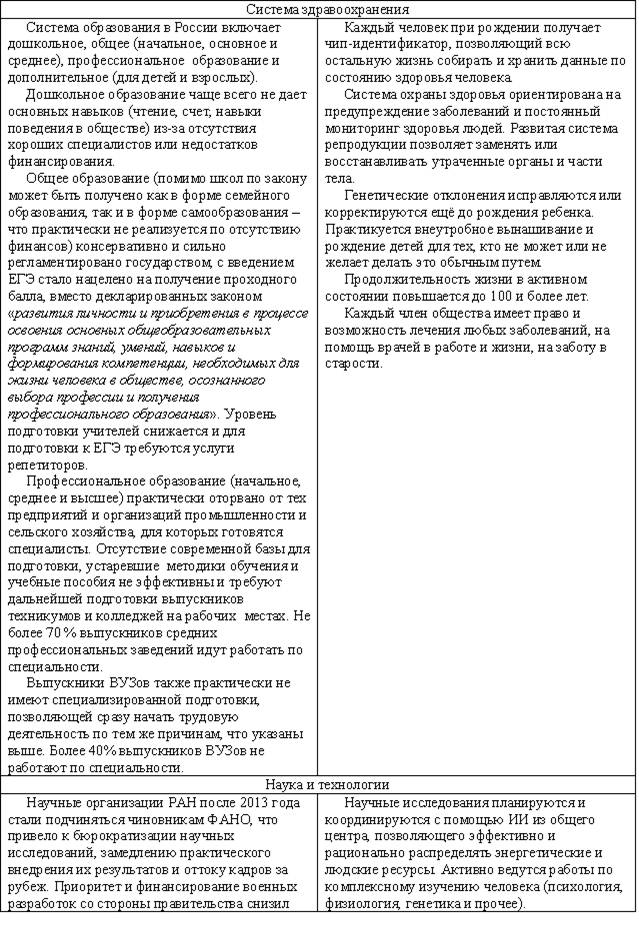

Рисунок 6. Изменение структуры общества в %-ном отношении (слева – в 20 веке, справа – в 21 веке)

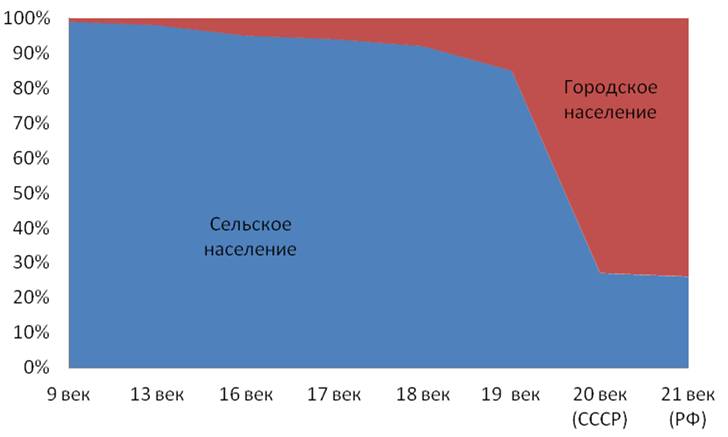

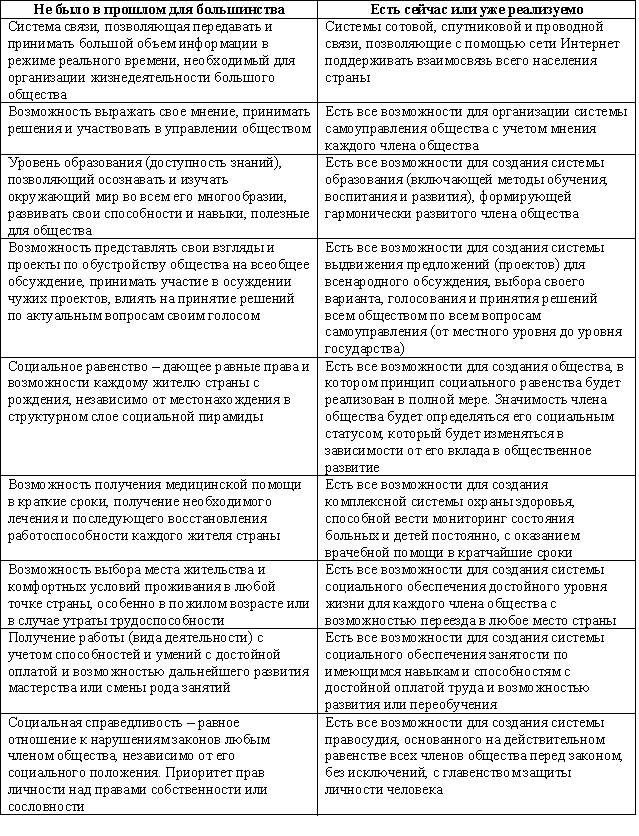

Законы экономического развития действуют независимо от того, как их воспринимают люди. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве вызвало сокращение трудовых ресурсов, которые перемещались в города, где строились заводы и фабрики, где росла потребность в обслуживающем персонале. За сотню лет большая часть населения переместилась в города и рабочие поселки.

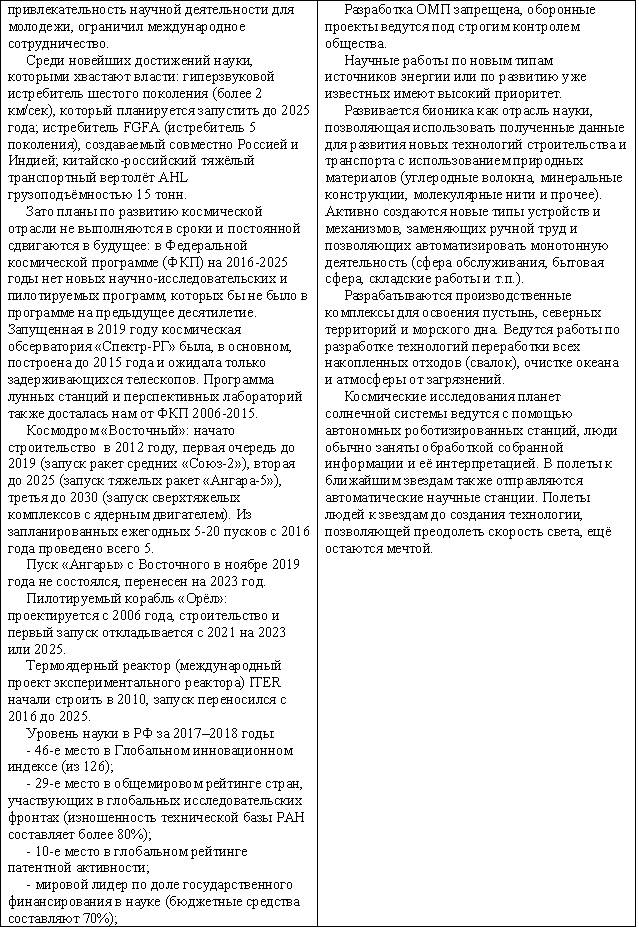

Рисунок 7. Урбанизация населения

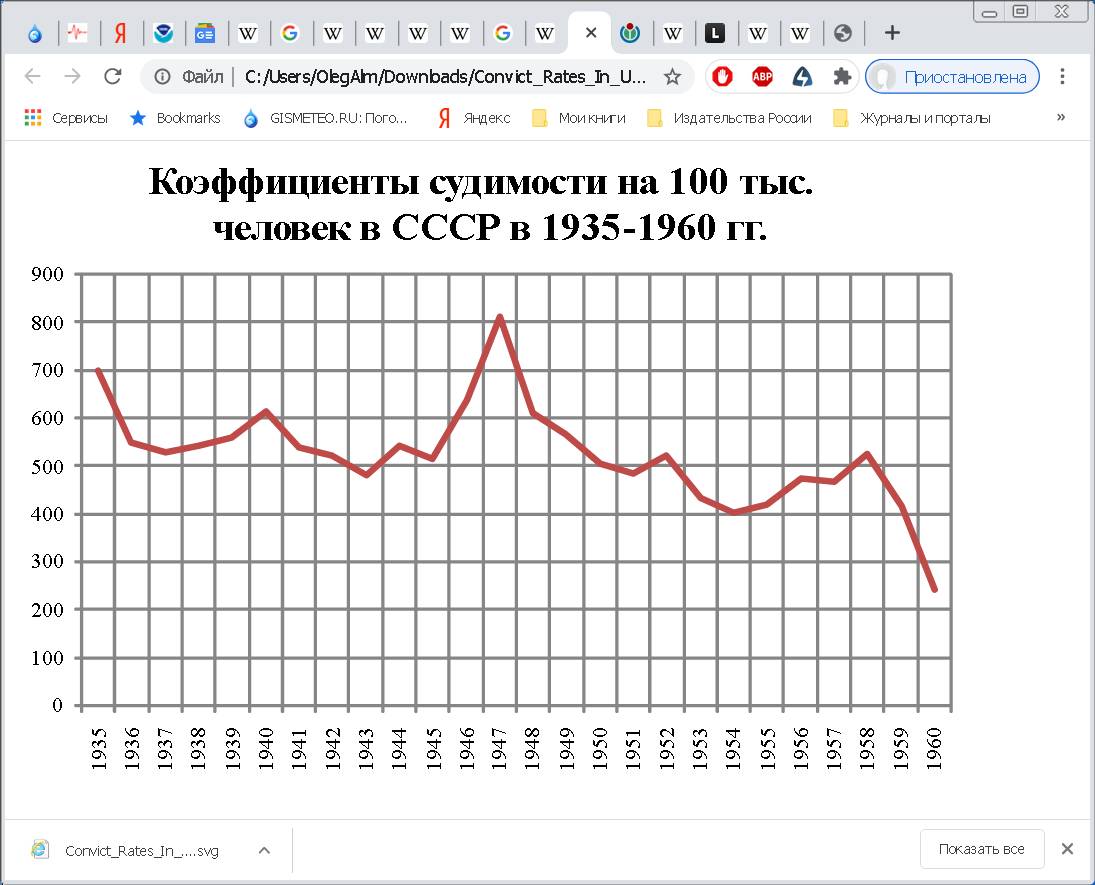

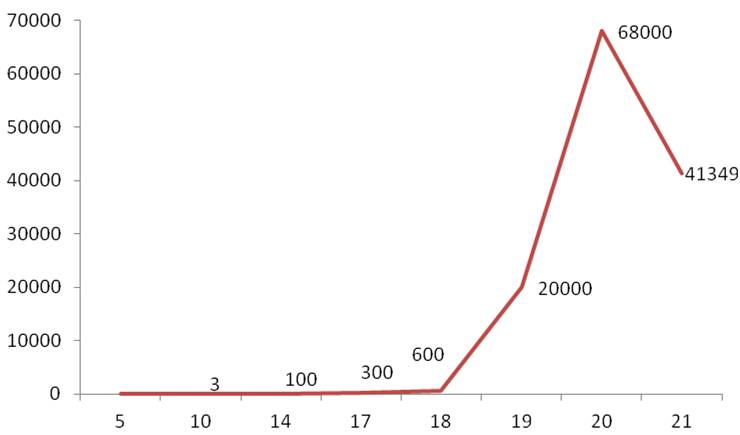

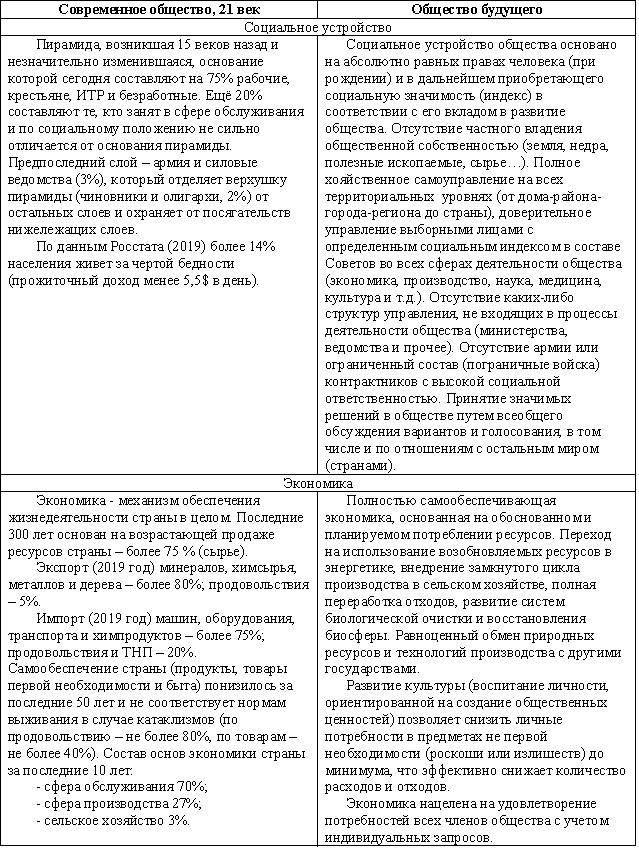

Социальное расслоение и урбанизация всегда ведут к конфликтам между представителями отдельных слоев или группами. Чем выше степень расслоения, тем жестче и пагубнее конфликты влияют на общество. Примерами нарастания конфликтов и социального нездоровья общества, когда общественные и экономические перемены вызывали рост правонарушений и снижение планки моральных норм, могут служить четыре периода 20 века: Гражданская война (1918-1921), послевоенные годы (1921-1927, 1945-1949) или «лихие» 90-е после распада СССР. В первые три периода люди, лишившиеся основ своего существования (работы, дома, семьи) готовы были пойти на любое преступление, чтобы вернуть себе ощущение своей значимости в обществе (пусть и кажущееся, порожденное отчаянием или недостатками воспитания, отсутствием общей культуры). Власть имущие боролись с этим привычным путем – ужесточение законов, созданием системы ГУЛАГ, где бесправные граждане превращались в рабов, усилением контроля за каждым членом общества. Власть сохраняла и расширяла свои привилегии (спецмагазины и зоны отдыха, элитные дома и дачи), пыталась доказать свою влиятельность в мировом масштабе с помощью наращивания военного потенциала (гонка вооружений) вместо того, чтобы решать проблемы всего общества (недостаток жилья, низкий уровень доходов, недостаток товаров потребления, слабая медицинская и образовательная системы). И обществу приходилось платить немалую цену (карточная система, многолетние очереди на жилье и низкие зарплаты), чтобы снизить уровень преступности и вернуть порядок на улицы городов и сел, возродить уверенность населения в безопасности жизни и сохранении моральных ценностей общества.

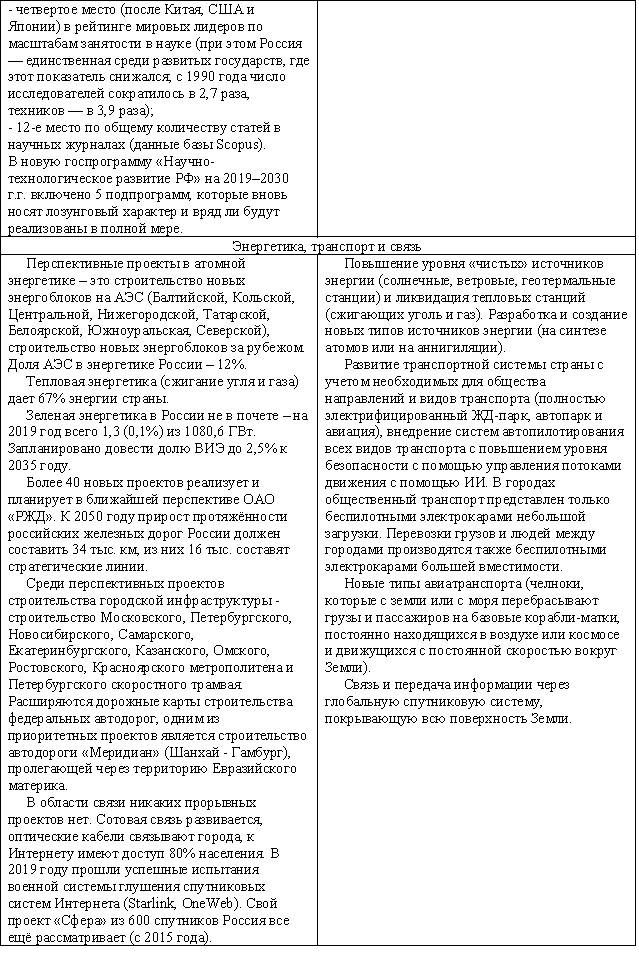

Рисунок 8. Рост преступности в послевоенные годы в СССР

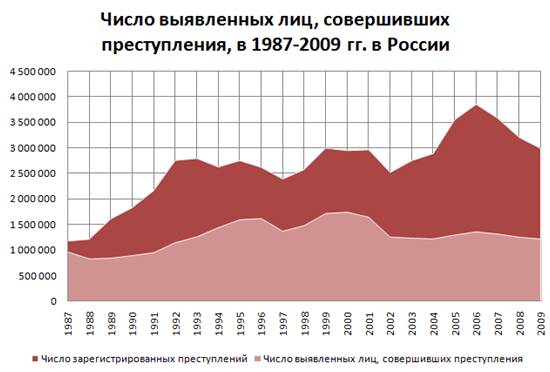

После развала СССР большинство населения утратило уверенность в будущем (гарантированные работа, обучение, жилье и медицинское обслуживание), которое оказалось с точки зрения властей миражом. Сами власти (партийно-промышленная номенклатура и чиновники) бросились делить и продавать подконтрольные им богатства (сырье, продукцию, информацию). Нарушение организованной структуры всего хозяйства СССР (промышленность, не связанная с производством товаров общего потребления, останавливалась или разрушалась) привело к массовой безработице и ухудшению снабжения товарами первой необходимости. Девальвация денег, отсутствие финансирования учебных, спортивных и лечебных учреждений, произвол силовых структур и рыночная анархия экономики вызвало всплеск преступлений (не только экономических, но и бытовых).

Рисунок 9. Рост преступности и числа тяжких преступлений после развала СССР

В 21 век Россия вступила со всеми проблемами, накопившимися за многовековую историю – низкий уровень жизни для большинства; высокий уровень алкоголизма и низкий уровень культуры; слабая система здравоохранения и выродившаяся система образования; сырьевая экономика, не способная к обеспечению страны необходимым; новая гонка вооружений, поглощающая бюджет страны и т.п.

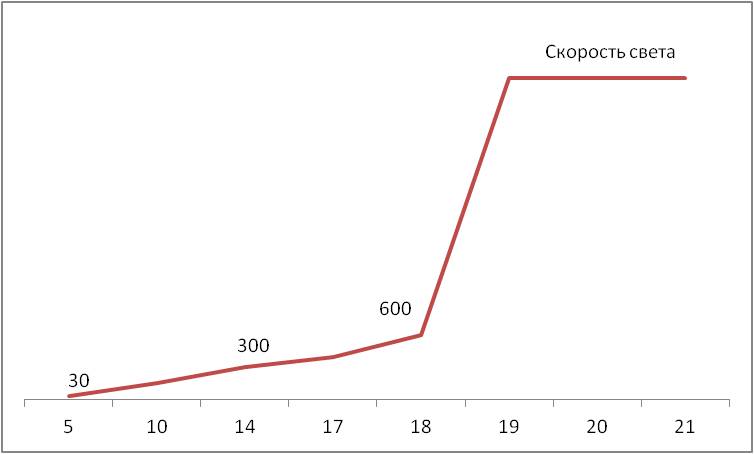

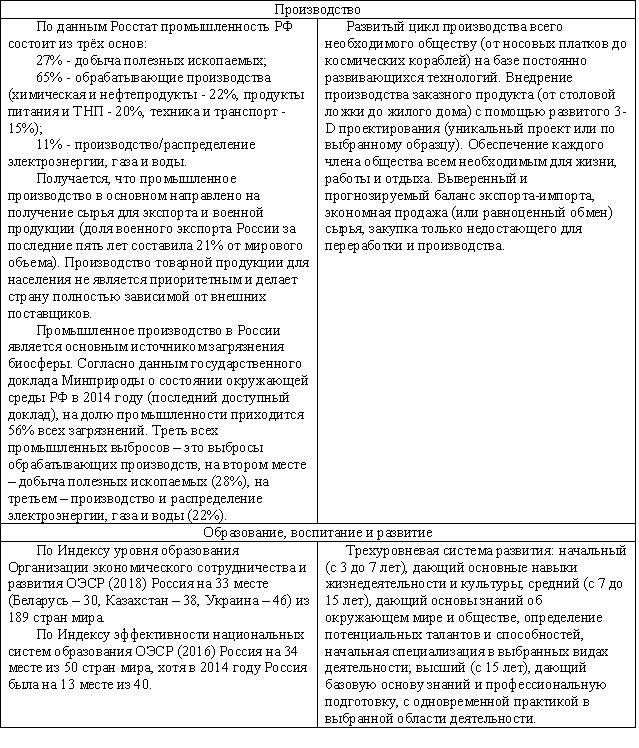

Скорость передачи информации и скорость передвижения

В начальный период (5 – 9 века) сообщение между племенами и княжествами посредством гонцов на лошадях или на лодках по реке едва ли передавалось быстрее, чем со скоростью 30 км в сутки. До изобретения тепловых двигателей (18 век) скорость передачи сообщений не превышала 600 км за сутки, но автомобили и паровозы позволили преодолевать большие расстояния за короткое время, а авиация позволила пересекать пространство между городами и континентами по прямой за считанные часы. Изобретение телеграфа и радиосвязь приблизили скорость передачи сигналов к максимально возможному пределу – скорости света (300 тысяч км/сек). Если телеграф в 18 веке позволял передавать 2 слова в минуту, то сейчас за минуту по сети Интернет можно передать отсканированную Большую Светскую Энциклопедию из 30 книжных томов. Только разве на пользу современникам пошла возросшая в миллиарды раз скорость передачи информации, если большинство людей используют мобильные устройства для обмена глупостями и прикольными картинками?

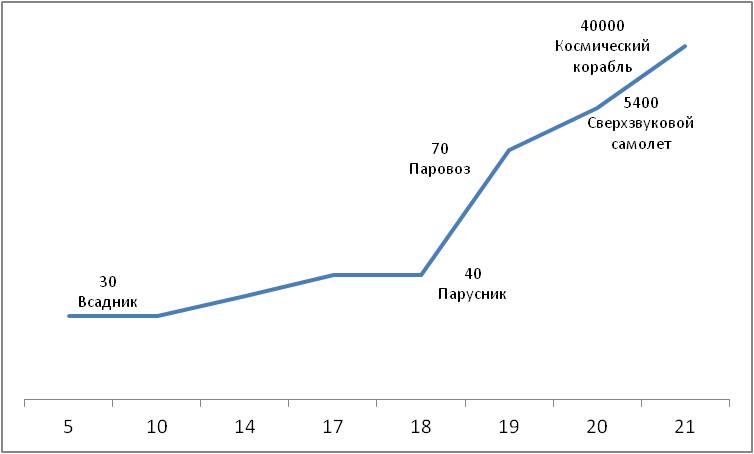

Скорость перемещения человека за полтора десятка веков возросла значительно, приблизившись в 20 веке к той, что позволила человеку покинуть Землю (8 км/сек – первая космическая) и отправить в дальний космос научные станции (17 км/сек – третья космическая). Юрий Гагарин покинул родную планету с территории СССР в 1961, через пятьдесят лет люди не продвинулись дальше орбиты Луны, а полеты к другим звездам остаются мечтами, которые никто особенно и не стремится воплощать в России. Причин этому можно найти множество, но самая главная – разобщенность и понижающийся культурный и научный уровень большинства населения Земли, нежелание власть имущих различных стран (в том числе и России) объединять свои усилия для достижения высоких целей познания Природы.

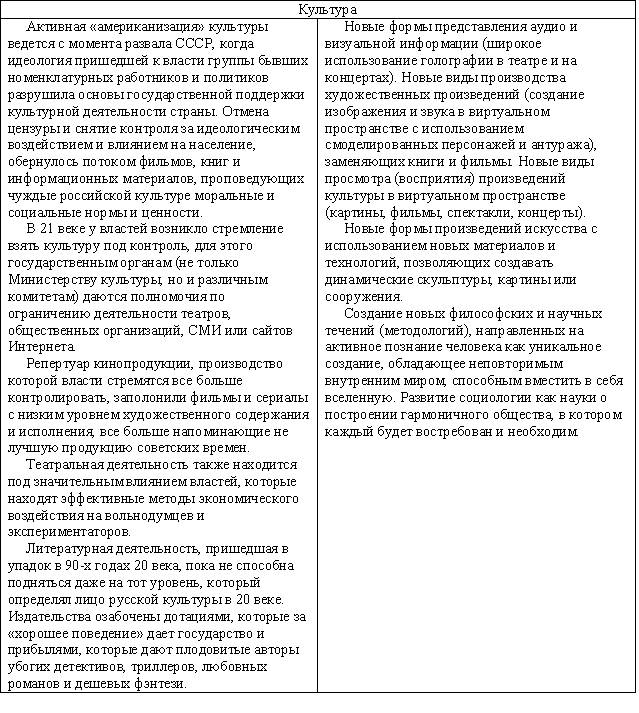

Рисунок 10. Изменение скорости передачи сигналов (слева, в км/сутки) и скорости перемещения человека (справа, в км/час) за период 5-21 веков

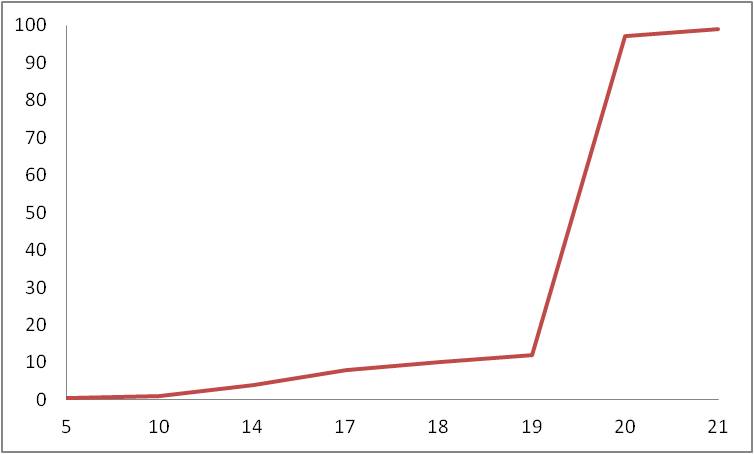

Грамотность населения

Потребность в грамотных людях, исходя из исторических данных, всегда определялась общественной необходимостью. Если в первые пять веков развития предков славян потребность в умеющих читать и писать ограничивалась передачей незначительной по объему информацией (новости поселений, сказания и былины) между немногочисленными городами и поселками, говорящими на разных диалектах или даже языках и имеющих свои религии, то после начала объединения разрозненных княжеств в единое государство и внедрения единой религии на всем пространстве страны, потребность в грамотных людях резко возрастает.

Создание единой Империи и развитие книгопечатания подстегивает рост грамотности населения, в стране растет число чиновников и служивых людей, купцам и ремесленникам требуются помощники, умеющие считать и писать. Развитие почтового сообщения, новых средств связи (телеграф, телефон) и СМИ приводят к тому, что к середине 20 века грамотность населения страны достигает максимальной. Этому способствуют пропагандистские меры властей, которые хотят внедрять свою идеологию через все доступные каналы (дешевые и многочисленные газеты и журналы, радио и телевидение).

Рисунок 11. Рост уровня грамотности населения (в %) за период 5-21 веков

В 21 веке развитие Интернета продолжает поддерживать необходимость в повсеместной грамотности, это необходимо для использования новых систем связи и обмена информацией (сотовые телефоны, смартфоны и компьютеры). Вот только теперь для большинства населения, становящегося обществом потребления для властей удобнее иметь минимально грамотных, у которых отсутствует стремление к познанию окружающего мира, а лишь присутствует желание зарабатывать и тратить. Такими ведь управлять проще.

Развитие системы образования

В Советском Союзе уровень подготовки инженерных и научных кадров находился на высоком уровне, с 60-х годов 20 века советские ВУЗы считались одними из лучших в мире. Проводись тогда сравнительные исследования систем образования, СССР входил бы в десятку лучших. Развал СССР вызвал снижение уровня преподавания как в средних, так и в высших учебных заведениях. Последствия этого развала и последующие реформы системы образования только ухудшали уровень образования.

Рисунок 12. Изменение количества школ (слева) и ВУЗов (справа) за 15 веков

Уровень образования, который в мире оценивают с помощью различных методик и часто включающий оценку функциональной грамотности школьников. Например, Россия участвует в программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), где оценивают читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность, с 2000 года.

Согласно итогам исследования PISA за 2000-2015 годы, лучшее среднее образование имеется в странах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, а в Европе в десятку лидеров входят Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды.

Рисунок 13. Результаты Международной программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 21 век

По индексу уровня образования ООН, в который входят сведения о среднем и высшем образовании и уровне грамотности молодежи, Россия в 2019 году располагается на 33 месте в списке из 189 стран. В 2010 году Россия находилась в этом списке на 11 месте.

Качество высшего образования в России (750 ВУЗов) невысоко – в рейтинг лучших в мире ВУЗов QS World University Rankings 2014/2015 входит 21 российский ВУЗ, в 2016/2017 – только 10 из 1000.

Образ будущего в русской культуре

На основании представленных выше данных можно определить основные тенденции формирования и развития Образов будущего в русской культуре.

С начала формирования русского государства ОБ входили составной частью в следующие культурные источники: письменные документы (летописи, книги и законы) и устное творчество (сказки, былины, сказания). К сожалению, никаких достаточно значимых культурных документов периода 5-9 в.в. до нас не дошло, поэтому следует полагать, что только устные предания, частично изменившиеся со временем, смогли дойти до 16-17 веков, когда они смогли войти в письменные документы (фольклор). Вряд ли изменения устных произведений были значительными, ведь до 17 века уклад общественной жизни оставался практически неизменных (крестьяне составляли более 95 % населения).

Письменные документы создавались на основе славянского алфавита (глаголицы, затем преобразованного в кириллицу) привнесенного в русскую культуру христианскими священнослужителями. Создание и распространение письменных документов с 10 по 15 в.в. , когда предпринимались первые попытки создания единого государства из множества мелких княжеств, контролировалось православной церковью, которая активно поддерживала правящую верхушку (князей). Никаких рукописей, противоречащие требованиям церкви и власти, в которых отражались бы взгляды простого народа или тех, кто эти взгляды поддерживал, не сохранились. Образы будущего, отображаемые в письменных документах (книгах) полностью соответствовали церковным канонам и представляли собой долгосрочные программы развития общества, основанного на самодержавной власти князей.

На втором этапе создания российского государства (16-17 века), с появлением средств массового тиражирования книг (печатный станок Ивана Федорова), начинается развитие русской литературы, которая возникает как симбиоз документа и устного творчества. Появляются книги, где авторы высказывают свое собственное мнение, не всегда совпадающее с официальной политикой властей. Былины и сказания проникают в письменную литературу, широкому распространению знаний способствуют монастыри и первые академии, открытые сначала в Киеве, затем и в Москве. Устное творчество продолжает порождать новые былины и сказки, где отражаются реалии жизни общества.

Создание и развитие единого государства (Российской империи) порождает развитие письменной литературы, которая становится одним из столпов мировой культуры. Образы будущего в виде философских притч или сказочных историй, опирающихся на народное устное творчество, начинают появляться в печатных книгах, доступных поначалу небольшому количеству состоятельных людей, а с развитием периодических печатных изданий (газет и журналов) – большему количеству людей, живущих в городах.

Технический прогресс 20 века вызвал повышение всеобщей грамотности населения, которое активно урбанизировалось и овладевало новыми знаниями и умениями, без которых работать на заводах и фабриках, управлять транспортными средствами и заниматься наукой, было невозможно. Повышение уровня образования большинства населения к середине 20 века породило развитие массового критического осмысления действительности и осознание противоречий идеологии и религии. В среде образованных людей проявлялось стремление к созданию таких моделей общества, где эти противоречия сгладятся или исчезнут. Так зарождалась научная фантастика и футурология, даже жесткая цензура советских времен не могла полностью перекрыть поток произведений, в которых Образ будущего становился близок к реализуемому. То, что в России и странах, вошедших позднее в социалистическую систему, реализация коммунистической идеи пошла особенным путем, вызвавшим столько жертв, – всеобщая вина, которую должно разделять все человечество.

Идейный остов коммунистического общества, опирающийся на те же принципы, что и большинство мировых религий, на сегодняшний день является единственным вариантом будущего для человечества. Никакой альтернативы не существует ни на Востоке, ни на Западе. Там активно пропагандируется только наступающий Апокалипсис, который неминуемо наступит. Поэтому только у России остается право и возможность обновиться и доказать всему миру, что новое общество, о котором мечтали лучшие сыны человечества, буде построено.

Подводим итоги обзора. Чего недоставало в прошлом и что имеется в настоящем, чтобы построить такое будущее, которое воплотит мечты многочисленных поколений русских людей и станет образцом для подражания всему человечеству?

Часть 3. Модель Образа будущего от автора

Общий вид

Необходимо собрать воедино основные сведения о том, что представляет собой современное общество и сравнить с теми представлениями о том, какое общество можно создать в будущем.

Для того, чтобы построить новое общество, современникам необходимо изменить несколько базовых основ:

Общественные отношения

Отношения между людьми должны очищаться от недоверия, неприязни и отторжения по физическим, идеологическим или религиозным причинам и признакам. Это возможно будет реализовать только с помощью перестроенной системы воспитания, основанной на принятом всем обществом постулате равенства и изменения существующего законодательства (с утверждением приоритета защиты личности человека). Отношения в обществе необходимо строить на основе социальной значимости каждого человека (его поступки, действия и суждения), которая может быть выявлена на сборе голосов (мнений) общества о человеке (с помощью общественной системы, которая будет использовать ИИ для рациональной и непредвзятой оценки собранных данных) с оформлением социального индекса личности. Такую систему ещё предстоит создать, не по аналогии с китайской, и не под контролем государственных служб (или спецслужб, это мы уже проходили, хватит!).

Чем больше человеку выражено доверия и чем выше его социальный индекс, тем больше общество будет давать такому человеку возможностей для участия в решении общественных проблем, значимость его мнения будет иметь больший вес при принятии решений. Люди с высоким социальным индексом постепенно смогут вытеснить современных политиков и чиновников из органов общественного управления. Они смогут с помощью и поддержкой общественного мнения изменять законы и правила общественной жизни, внедряя принципы действительного равноправия и защиты прав личности, которые пока только декларируются конституцией.

Восприятие окружающего общества и самооценка

Переход от потребительского восприятия (надо купить, попробовать или просто высказать свое мнение) к творческому восприятию (надо придумать, как улучшить имеющееся, принять участие в изменении к лучшему, оценить и предложить свои соображения и помощь) мира. Научиться планировать свою жизнь с использованием методов анализа и самоанализа (тестирование, профотбор) и доступных инструментов развития (обучение, практическая деятельность) для повышения своего вклада в общество.

Проводить периодическую оценку себя и своей деятельности с помощью различных методик и средств (психологическое и профессиональное тестирование). Расширять свой образовательный и культурный кругозор, активно поддерживать позитивное творчество окружающих.

Поддерживать тех, кто действительно работает на совершенствование и развитие общества, принимать активное участие в деятельности законно оформленных общественных групп (по профессиональным или социальным интересам и видам деятельности).

Ценностные ориентиры

Изменение позиции пассивного (пусть другие всё придумают и сделают, а я посмотрю) и выжидающего (пусть сначала власть/государство/общество даст мне то, что мне хочется, а я потом решу, что делать – работать, служить или бездельничать) члена общества на позицию активного (есть области деятельности, в которых могу что-то улучшить, изменить к лучшему или переделать на лучшее), подготовленного (есть знания и опыт для работы) и работоспособного (готов выделить время и внести свой вклад).

Смещение от ценностей массового потребителя (постоянная смена гаджетов, машины, квартиры на новые модели под влиянием рекламы или мнения окружающих) к ценностям экономного человека (долговременное использование имеющегося необходимого минимума с заменой по необходимости).

Изменение ценности человека, оцениваемого с позиции «ресурса» или «расходного материала» на самую значимую позицию в общественных отношениях – воспитанной, всесторонне развитой и образованной личности.

Изменение шкалы ценностей современного массового потребителя (иметь всё не отдавая ничего) на шкалу ценностей творческого человека (отдавать максимум сил и энергии на улучшение жизни общества и своей в том числе, получая взамен всё необходимой для жизни и деятельности, без излишеств).

Отношение к окружающему миру

Должно происходить изменение к окружающему миру, который не должен уничтожаться ради получения недолговечных удовольствий или удовлетворения прихотей (посредством загрязнения как промышленностью и транспортом, так и загрязнения и уничтожения отдельными людьми). Человек должен стремиться сохранить существующую природную экосистему, восстанавливать утраченные леса, очищать загрязненные моря и озера ради своих потомков. Не только участвовать в акциях протеста против загрязнения природы, но собственноручно садить деревья, убирать мусор, переходить на использование чистых двигателей, предупреждать лесные пожары или разрабатывать методы очистки воды, воздуха и почвы. Снижение уровня потребления продукции, которая относится к предметам роскоши или выражает финансовую состоятельность человека, позволит сократить промышленные выбросы и снизить уровень загрязнения окружающего мира.

Конкретизация построения ОБ на примерах

Общественное управление

Переход от пирамиды общественного устройства к обществу самоуправления возможен, для этого необходимо пройти несколько этапов.

Начальный этап. Внедрение в общественное сознание основных постулатов (принципов) доверительного самоуправления на всех уровнях (от управления многоквартирным домом, городского района или села до управления государством). Примеры такого управления уже существуют (в системе ЖКХ), но необходимо ввести четкие понятия и формы организации такого самоуправления: общественная группа определяет область своей деятельности, создает путем общего обсуждения долгосрочную программу деятельности и принимает её; выбирает форму организации и управления этой деятельностью, выбирает в качестве координатора и руководителя лицо, которому доверяет и которое прошло проверку (соответствие заданному самой группой морально-социальному портрету с помощью психологического тестирования) и имеет требуемые навыки для работы; реализует принятую программу деятельности с возможными поправками и изменениями, которые также обсуждаются всеми членами группы и принимаются общим голосованием. К областям деятельности общества относятся все виды человеческой деятельности и вполне возможно, что развитие самоуправления в обществе займёт достаточное время (если учесть, что придется изменять сложившиеся стереотипы общества, то не меньше 25 лет – время смены поколения).

При этом необходимо понимать, что изменение структуры общества и переход к самоуправлению невозможен без изменения поведенческих императивов, морального кодекса и уровня развития каждого члена общества. Значит, в первую очередь необходимо вносить изменения в существующую систему образования, чтобы новое поколение было настроено на продолжение работы по изменению общества, имело определенные цели и способы их достижения.

Сегодня развитые коммуникационные возможности общества (интернет и сотовая связь) и научные наработки в области психологии, социологии и экономики позволяют реализовать такие проекты развития самоуправления сначала на уровне небольших групп: проживающих в одном доме-районе-городе, работающих в одной области (профессиональные союзы, творческие сообщества) или занятых в одной сфере деятельности (образование, медицина, наука или производство).

На этом этапе общественные группы смогут отработать эффективные методы организации самоуправления, разработать программы дальнейшего развития и создать правовую базу для изменения правовых и социальных нормативов (законов) на следующем этапе.

Базовый этап. Вводятся правовые изменения, закрепляющие основы общества самоуправления. На этом этапе начинаются работы по организации территориального самоуправления (дом-район/село-город-область-регион), когда преобразуется управление всеми сферами деятельности общества. Главы территориальных единиц выбираются самим населением только на основе рассмотрения программ деятельности выдвигаемых доверенных лиц и проведения проверки этих лиц с помощью единой системы тестирования (основанной на внедренной в новой системе образования программы выявления творческого потенциала и профотбора). Работа органов самоуправления строится на привлечении активных членов общества, обладающих необходимыми навыками и знаниями и имеющих доверие со стороны общества. Производится замена или упразднение ранее существующих структур управления, заполненных чиновниками.