Полная версия:

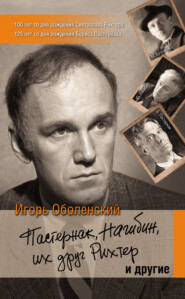

Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие

«Наелась? – спрашивал меня за столом Остроухое. – Тогда вставай и беги смотреть картины…»

* * *Неожиданно Вера Ивановна повысила голос и довольно резко обратилась к фотографу, которого я привел с собой, попросив сделать несколько снимков моей собеседницы и переснять старинные фотографии, хранящиеся в ее архиве. «Этот портрет не снимать! Я не хочу, чтобы о нем все узнали!», – решительно сказала Прохорова.

Речь гита о работе художника Валентина Серова, висящей в изголовье кровати Веры Ивановны. Честно признаюсь, я и не думал, что Вера Ивановна может быть такой строгой!

Потом я узнал, что не было ни одной встречи с журналистом, во время которой хозяйка не просила бы, не снимать и не писать о портрете Серова. И почти каждая публикация о Прохоровой содержала подобный пассаж: «Маленькая квартирка на Сивцевом Вражке, главным украшением которой является картина Серова». Родичи, как называла близких Вера Ивановна, сердились, но ничего поделать было нельзя.

* * *Одним из близких друзей дяди Или был художник Валентин Серов. В 1912 году Серов написал мамин портрет. Вообще, бабушка Вера Петровна заказала ему написать портрет каждой из ее дочерей, так что у нас было четыре работы Серова. Она рассказывала, что одной из работ сам художник остался недоволен. И как бабушка ни умоляла его оставить портрет дочери таким, каким он вышел, Серов не соглашался. Он сложил рисунок на четыре части и разорвал его. Потом, конечно же написал новый. Серов ведь был художником с весьма непростым характером. Известно, что когда он в Зимнем дворце писал портрет Николая II, в зал неожиданно зашла императрица и принялась критиковать его работу. Тогда он вручил ей палитру и кисти и предложил самой закончить портрет. Александра Федоровна пришла в бешенство, а император рассмеялся. Родичи укоряют меня, что я держу портрет кисти Серова у себя дома просто так, без всяких предохранительных мер. Кстати, этот портрет был на выставке Рихтера. Светик очень любил мою маму….

* * *Вот, наконец, впервые и прозвучало имя Рихтера. Его Вера Ивановна вспоминала потом всегда. Даже просто, как в эту минуту, рассказывая о своем детстве.

* * *Когда у меня берут интервью, то расспрашивают про Прохоровых, реже про Гучковых и Боткиных. Предки мои были людьми интересными.

По линии бабушки Полуэктовой, папиной мамы, в родстве с нами состояла правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Мезенцова. Она была замужем за родственником бабушки. Я Наталью Сергеевну хорошо знала. Она ведь умерла сравнительно недавно, чуть не дожив до 200-летия Пушкина.

В Наталье Сергеевне чувствовалась порода, в ней была стать. Она рассказывала мне о старшей дочери поэта, Марии Гартунг, которая после революции жила в общей квартире, в клоповнике.

Мария Александровна была первым ребенком Пушкина. У нее был какой-то несчастный брак, я это по семейным преданиям знаю.

Она прожила большую жизнь: родилась в 1832 году и умерла в 1919-м.

Мария Александровна буквально нищенствовала. Когда становилось совсем невмоготу, отправлялась на Тверской бульвар к памятнику отцу и рассказывала бронзовому Пушкину о своих бедах.

В конце концов пошла на прием к наркому просвещения Луначарскому. Он принял ее и обещал помочь дочери Пушкина. Но в итоге ни пенсии, ни отдельной квартиры Мария Александровна так и не получила. Лишь в день ее похорон вышло постановление о выделении пенсии, тоже, между прочим, копеечной. Гартунг умерла в 1919 году на руках Мезенцовой.

Мы ее называли тетя Наташа. Помню, как она возмущалась: «Ну в какой бы еще стране мог быть такой министр культуры, который бы дал роскошный особняк босоножке Дункан и при этом оставил в нищете дочь Пушкина?»

* * *Через Гучковых наш род оказался связан и с Рахманиновым. Дедушкин брат Константин Иванович был женат на двоюродной сестре композитора, Варваре Зилоти.

Константин был младшим сыном Ивана Гучкова, старшие братья его баловали. Я, конечно, с Рахманиновым знакома не была. Но с ним встречалась моя любимая тетка Вера Трейл, о которой я рассказывала. Она называла Рахманинова просто «дядя Сережа». Правда, они не сошлись во взглядах политических.

Вера же была, к ужасу отца, яростной коммунисткой. И, встречаясь за границей с Рахманиновым, и его пыталась совратить в коммунизм. Но это ей не удалось, конечно. Рахманинов говорил, что Россия – это Россия, а СССР – это совсем другое.

Вера, когда приезжала в Москву, рассказывала мне об удивительной любви Рахманинова к России. Тот даже просил, чтобы Вера, уезжая из СССР, привезла ему ростки березок.

* * *Мои родители не являлись особо примечательными людьми, но были преданы семье, были людьми большой души. Папа и мама оставались жизнерадостными и любили людей, несмотря на все тяготы, которые им довелось испытать.

Я ни разу не слышала от них слово «ненависть». И очень им благодарна за свое детство. Мне Царицыно, где мы жили, казалось раем земным. Никогда не забыть вишневые сады, которые каждую весну стояли, как молоком облитые, в цвету…

Дедушка Прохоров водил папу на фабрику начиная с 10 лет. И потом папа мне рассказывал о Трехгорке не как об утраченной собственности, а как о какой-то сказке. Там жили станки, у них была своя душа, они радостно работали и пели. А когда машины заболевали, то хрипели, и их надо было лечить. И для меня Трехгорка тоже являлась сказочным царством.

Я никогда не слышала от своих родителей проклятий, жалоб. Они дали мне такой заряд счастья, которого мне хватило на всю мою немалую жизнь.

* * *Папа умер через десять лет после революции. Он завещал похоронить себя на Ваганьковском кладбище, неподалеку от Трехгорки. Его гроб рабочие несли на руках. На простой полотняной ленте кривыми буквами тушью написали: «С тобою хороним частицу свою, слезою омоем дорогу твою».

Когда я была арестована и мне стали говорить о полученном родительском наследстве, я сказала, что да, получила. Ту самую ленту, которая хранится у меня по сей день.

Единственное богатство, которое мне досталось от родителей, это серовский портрет. После войны у нас были такие долги, что второй портрет – маминой сестры – пришлось продать.

Его купила балерина Гельцер. Она спросила, кем мне приходится Прохоров. И узнав, что отцом, грустно улыбнулась: «Да, Ваня был чудесным человеком, я его хорошо помню».

Папа дружил со всей богемой Москвы, часто бывал в Художественном театре, знал Москвина и Шаляпина, очень любит цыган, у «Яра» бывал. Дедушка тогда и сказал: «Ну, тебе пора жениться».

* * *Встреча с мамой произошла на благотворительном балу. Тогда было принято, чтобы дочери состоятельных предпринимателей и дворян торговали на базарах, которые устраивались в пользу неимущих.

Сначала был бал, а в антрактах девушки ходили с подносами и продавали всякие безделушки, картины начинающих художников, предметы туалета… Если вещь стоила, например, 10 рублей, то купец давал тысячу. Это все хорошо показано в старом фильме «Анна на шее».

Даже если купец был скуп, он не мог не дать, скажем, тысячу, когда дочь Морозова или Мамонтова, красивая девушка, подходила и предлагала что-то купить.

Из уст в уста передавали историю об одном купце. Ему предложили приобрести картину. «Я не интересуюсь живописью», – ответил он. Тогда ему предлагают книгу. В ответ слова: «У меня уже есть своя библиотека». Наконец скряге предложили мыло, и тут он уже не мог отказаться.

Вот так и моя мама тоже торговала.

Дедушка Прохоров обратил внимание отца на маму, сказав, что это очень хорошая семья. При том, что Николай Иванович Гучков не был очень богатым, а сам Прохоров тогда уже был миллионером.

Дедушка Гучков думал, что папа женится на его старшей дочери – Любе, она тоже была на выданье. Но папа выбрал маму, они были ровесники. Папа 1890 года рождения, мама – 1889-го. Он стал приезжать к Гучковым в дом, полученный бабушкой Верой Петровной в наследство от Боткина.

Мама потом рассказывала, как весело они проводили время. У папы вились волосы, просто кольцами лежали. Сестры Гучковы думали, что он специально завивается. И как-то решили облить его водой. Но после этого кудри у папы еще больше завились.

Свадьба у родителей была широкая, играли ее в Петербурге в 1910 году. Кто-то из родственников был болен и не мог приехать в Москву. На свадьбе были представители и от фабрики, от рабочих. Где-то есть фото, на нем видно, как много народу присутствовало – рядами стоят. В первом – папин брат Тиша, так звали Александра Алехина, в будущем единственного чемпиона мира по шахматам, который умер с титулом чемпиона.

Дедушка Прохоров все оплатил. А потом родители поехали путешествовать за границу – были в Италии, Австрии, Франции.

Лучшие врачи Европы сказали маме, что у нее не может быть детей. А через семь лет появилась я. Родилась в июне, а зародилась, получается, под гром «Авроры», в октябре 1917 года.

* * *Первый железный занавес опустился для меня, когда умер папа. Я не могла поверить, что моего папы больше нет. Ему ведь было всего 37 лет.

У него была язва, ему сделали операцию в Боткинской больнице. Но сердце не выдержало.

Это было первое сокрушительное горе. На чьем-то дне рождения, кажется тети Любы, папа что-то съел, и у него случился приступ. Его отвезли в больницу, откуда папа уже не вернулся. Помню, как мама утром приехала из больницы, она там все это время ночевала, и попросила морфию «для Вани». Никогда мне не забыть, как тетя, у которой мы были в гостях, пыталась приготовить меня к тому, что папы больше нет. Я не верила. И только когда мама пришла уже в трауре, я смогла поверить.

Первый сочельник мы с мамой и братишкой провели у папы на Ваганьковском кладбище. Поставили в его склепе елочку и встретили Рождество 1928 года. По инерции, после ареста отца схватили и маму. Но ее довольно быстро выпустили, а мне сказали, что мама уезжала навещать тетю.

* * *Мы с братишкой оставались тогда с бабушкой. Она мужественно вынесла горе – умер старший любимый сын.

За самой бабушкой ведь охотились чекисты, пытались арестовать. Но она была фактически бездомная, жила то у одних, то у других родственников. И благодаря этому уцелела. Бабушка Гучкова, к счастью, умерла до революции, в 1915 году.

Я не по интеллекту, а по тому, как у меня все валится из рук, пошла именно в бабушку Прохорову. Мы когда с ней читали, например, «Дети капитана Гранта», то по карте смотрели маршрут движения кораблей. Бабушка все время что-то читала мне, рассказывала. Говорят, у меня память хорошая. Мне кажется, обычная память. Но все, что есть – это благодаря бабушке Прохоровой. Ее не стало в 1928-м…

Мама воспитывала нас с сестрой и братом в умении во всем замечать прекрасное и ни в коем случае не пропускать его.

– Мам, – говорили мы, – ну что хорошего в цветочке, на который ты показываешь? Он же такой маленький.

– А какой он зато красивый! – отвечала она.

Или, если на улице было холодно и стоял мороз, мама показывала нам узоры на окнах и восхищалась, как они затейливо прекрасны.

Зимой нам с братом вымазывали лицо гусиным жиром и мы в валенках и шубках отправлялись кататься на горку. Брали решето старое, дно его обмазывали навозом, заливали водой – и получалась мазанка. На ней и катались.

С нами еще и папина кормилица жила. И папина мама. Так что я никогда не чувствовала ни мрака времени, в котором жила моя семья, ни напряжения. Хотя к родителям приезжали друзья, возвратившиеся из ссылки. И, конечно же, ни у кого из взрослых не было иллюзий по поводу той эпохи, в которую им выпало жить…

О прошлой жизни у нас дома, конечно же, вспоминали. От бабушки и папиной кормилицы я часто слышала о «мирном времени» – о периоде до Первой мировой. «В мирное время продавалось то-то…» – вспоминали они. А вот о революции не говорили. Просто это не было частью нашей жизни. Как-то не воспринималось, что наш род разорен. Дедушка же в Париж уехал. Я после лагеря, когда стало можно ездить за границу, была в Париже, проходила мимо его дома на рю Гюстав Доре рядом с парком Монсо. В этом доме уже жили другие люди. Мама моя, может, тоже хотела уехать за границу. Она предвидела возможное будущее. Но папа не представлял себя за границией, он не видел жизни без фабрики. Когда его не стало, рабочие еще три года материально помогали нашей семье. В 1930 году мама попросила их больше не приходить – связь с нами стала уже небезопасна. Кстати, в 1937 году, когда в стране начались повальные репрессии, за папой вновь пришли мастера кровавых дел НКВД, решив, очевидно, довести до конца начинание своей предшественницы ВЧК. Узнав, что Ивана Николаевича нет дома, они переполошились – где же он может быть, не сбежал ли?

«На Ваганьковском кладбище», – ответила мама.

* * *После Царицына мы переехали в Черкизово. Там я впервые узнала мат. Пришла к маме и произнесла трехбуквенное слово. Мама удивилась, откуда я его знаю. Ну я и объяснила, что на заборе увидела и прочитала.

Вообще, Черкизово мне запомнилось как очень неприятное место. С одной стороны от нашего дома находилось кладбище, а с другой – какое-то грязное водовместилище, где, несмотря на его малый размер, каждое воскресенье умудрялись тонуть местные пьяницы.

Слава Богу, там мы задержались недолго. И через год перебрались уже в Нащокинский переулок.

Дедушка Гучков, хоть и являлся московским головой, богатым не был. При этом никогда не брал жалованье, а складывал его в ящичек, из которого в специальный день раздавал деньги нуждающимся. Сам дедушка жил с бабушкой на Маросейке, в доме, который бабушка получила в приданое. У дедушки был дом в Поповке, это рядом с Архангельским, имением Юсуповых. При встречах они раскланивались друг другу.

А еще он владел имением Артек в Крыму, куда иногда ездил с бабушкой. После революции все отняли. Из дома на Маросейке позволили выйти буквально в чем были… Так вот, дедушке принадлежал доходный дом. Он очень извинялся перед свой дочерью, сестрой мамы, – когда она вышла замуж, дедушка не смог ей предоставить квартиру в этом доме, так как все они были заняты жильцами. В результате семью тети поселили на нижнем этаже.

«Как только кто-нибудь съедет – я тут же тебя переведу в лучшую квартиру», – пообещал дедушка Гучков. Но не успел.

* * *Мы тоже переехали в этот дом и поселились в бельэтаже. До 1933 года наша улица называлась Нащокинским переулком, а потом ей дали имя писателя Фурманова.

Мы жили в бывшей столовой, отделенной от коридора только толстым тяжелым занавесом. Потому все передвижения соседей по коридору были весьма ощутимы. А соседи у нас были разные.

В конце коридора жил сотрудник газеты «Долой алкоголь», лютый пьяница и отличный знаток алкоголя по фамилии Гаврилов-Терский. Нас он замечал только тогда, когда мы своими проделками вмешивались в его жизнь. Братья однажды залепили ему все окно снегом. Очнувшись от запоя, Терский подумал, что он погребен под снегом, и страшно испугался.

На вид он был страшноват, так как, несмотря на молодой возраст, ему было лет 35, его лицо было настолько изменено и искажено алкоголем, что трудно было себе представить, что Терский умеет писать, читать или вообще исполнять человеческие функции.

На лоб его свисали рыжеватые космы, закрывавшие тусклые глаза. Воду Терский не признавал, и это тоже бросалось в глаза. Одет он был зимой и летом в одно драповое клетчатое пальто, а на ногах была разная обувь: на одной ноге – сандалия, а на другой – ботинок с пряжкой.

Его вклад в алкогольную газету оставался для нас загадкой, но деньги на водку он находил всегда. Возвращаясь домой, Терский часто не мог открыть дверь ключом и засыпал у порога, блокируя вход и выход. Иногда он сутками не выходил из своей берлоги, из которой доносились странные звуки – не то хрип, не то храп. Проснувшись, он со страшным ревом вырывался в коридор с криком: «Пора на охоту!»

Это был долгожданный момент в жизни братьев, двоих Николаев – моего родного и двоюродного, сына тети Любы. Они пытались бросить ему под ноги какой-нибудь предмет или мяч, который Терский принимал за желанного зверя и старался поймать, всегда тщетно.

Случилось так, что Терский спьяну уступил свою комнату разбитной девице с ребенком. Та поселилась в его берлоге и занялась самоутверждением в нашей квартире.

Красотой она не отличалась. У нее были короткие волосы, завитые как у барашка и сильно накрашенные щеки. Она обычно натирала лицо свеклой. «Для красы», – объясняла она. Зубов у нее тоже было маловато. На это было свое объяснение: «Мужики драться любят».

Но очевидная бойкость привлекала к ней поклонников, в том числе молодого милиционера. Грудной ребенок часто кричал, и вместо обычной колыбельной Шурка, так звали новую соседку, напевала: «Смерть тебя позабыла, окаянный».

Возможно, что смерть скоро вспомнила о несчастном ребенке, мы этого не узнали, так как Шурка исчезла из нашей жизни. Но память о ней осталась: она открыла нам новые области русского языка – мат.

* * *Вскоре у нас появилась новая соседка, тоже Шура, – женщина средних лет, крепкая и очень ловкая в работе. Лицом Шура не вышла, тем более что один глаз у нее «был неправый», как она сама говорила, то есть – косой, и все время вращался. Волос на ее голове было маловато, но несмотря на то, что она была почти лысая, она ухитрялась делать крошечный пучок на затылке.

Шура была чрезвычайно чистоплотная и отличная хозяйка. Свою комнату она называла голубым раем: в ней были голубые обои с красными розочками, голубые занавески и на столе расстелена голубая клеенка. К стенам были прикноплены открытки, в основном изображавшие кошек с бантами или сцены их счастливой семейной жизни.

Уж не знаю как, но Шура сумела женить на себе некоего Григория, который работал экспедитором винного магазина «Арарат», а попросту – сопроводителем винных бутылок в поездках. И вот через месяц после свадьбы Шурочка впала в тоску. Я как-то зашла на кухню, а она сидит молча и смотрит в одну точку.

– Что случилось, Шура?

– Ой, Вера, все мы девушки, все мы женщины, у всех у нас есть пережитки, – этой присказкой соседка начинала все свои монологи. – Григорий теперь по мужской части ко мне не придирается. Удавлен трудом.

* * *Когда мы только переехали к тете Любе, у нее была большая семья. Муж тети Любы Юрий Николаевич Висковский работал в разных ведомствах, министерствах и несколько раз арестовывался как бывший военный. В 1937 году он был окончательно арестован и приговорен к десяти годам без права переписки, что означало, как мы потом узнали, расстрел.

Потом арестовали и саму тетю Любу, и ее сына. За моим двоюродным братом пришли 31 декабря. В гостях у нас в это время находилась жена австрийского посла, русская женщина, которая дружила с мамой. Она часто заходила к нам, так как здание посольства Австрии находилось, да и сегодня находится, неподалеку от нашего дома. В честь праздника жена посла принесла нам печенье.

Как только чекисты вошли в нашу квартиру, они тут же перекрыли выход. Но на счастье, у нас был черный ход из кухни. Только я успела вывести женщину из дома, как на кухню ворвался молодой офицер. «Это что такое? Еще один выход?» – возмущенно закричал он, указывая на дверь. Я невозмутимо ответила, что да, так как дом наш – старой постройки и раньше на кухнях всегда был еще один вход.

Он тут же заблокировал и эту дверь. Но жена посла уже была на улице, и опасность миновала. Иначе нас бы всех арестовали – ведь Австрия в те годы считалась союзницей фашистской Германии.

* * *О подписании «Пакта Молотова – Риббентропа» мы с мамой узнали при довольно забавных обстоятельствах. Последнее предвоенное лето мы проводили с ней за городом и никаких газет там не читали. Потому, приехав в Москву и увидев на всех улицах флаги со свастикой, а в газетах – речь Гитлера в Рейхстаге, мы решили, что столицу захватили фашисты. Потом уже нам объяснили, что теперь Германия и Советский Союз – лучшие друзья.

Когда в семидесятых годах мой добрый приятель Толя Якобсон встретил на бульварах Вячеслава Молотова, к тому времени – уже почтенного пенсионера, то не выдержал и обратился к нему с вопросом: «Ну и как поживает твой друг Риббентроп?». На что Молотов ответил, что не расположен ни о чем разговаривать, и спешно пошел дальше…

* * *В тридцатых-сороковых нашим соседом был сын Сталина Василий. Его особняк располагался аккурат за нашим домом. Я самого Василия не видела, Бог миловал. Да и желания не было. Но отзвуки его вечеринок мы слышали регулярно.

Почти каждую ночь из его дома доносился шум, вой, дикие крики. Спать было невозможно. Особенно летом часто устраивались оргии.

Он разгульным был человеком. У нас так и говорили: «Опять у Васьки шум»…

* * *После лагеря я вернулась в свой дом на улице Фурманова. Под нами жили «жириновцы» – пили, орали, вывешивали по праздникам на окна флаги свои. Как-то просыпаюсь и вижу, что на моем подоконнике стоит человек. «Не бойтесь», – говорит. Я ответила, что и не собираюсь бояться, только не могу понять, что он делает возле моего окна.

«Праздник сегодня, – отвечает, – мы флаги вешаем. А вам потом споем что-нибудь». Нам, жильцам коммуналки, они страшно завидовали и поставили себе цель завладеть нашей квартирой. А поскольку просто выселить из нее не смогли, то купили нам с соседкой по отдельной квартире.

Так я и оказалась на Сивцевом Вражке.

* * *После папиной смерти, как вдову лишенца, маму не брали ни на какую работу. Да и нашу семью не оставляли. Приходил какой-то якобы знакомый отца, который заводил с мамой провокационные разговоры. «Уж хоть бы погибла эта проклятая советская власть!», – говорил он. Но мама поняла, что это провокация, и подобные беседы не поддерживала.

В 30-м году был организован «Интурист», и маму взяли гидом. Тогда ведь мало было людей в Москве, кто свободно владел языками. Мама в совершенстве знала английский, французский и немецкий. Ее мать, изведавшая радости сапожной и переплетной мастерской, дала ей образование, понимая, что главное – именно это. С мамой жили гувернантки-иностранки, которые и учили ее.

А потом мама работала в институте заочного обучения. Заведовала этим заведением сестра Менжинского, который после смерти Дзержинского стал главным чекистом. Говорили, что по сравнению с Железным Феликсом Менжинский был довольно мягким человеком. А сестра его была дамой старинного покроя. Мама проработала там до самой смерти в 1945 году.

Ее родная сестра Люба, та самая, которая жила на улице Фурманова, на время уехала в Париж, но потом все равно вернулась в СССР.

Ее муж, Юрий Николаевич Висковский, работал в институте связи. В 1937 году его расстреляли, а тетю с сыном арестовали. В нашем доме вообще осталось только две квартиры, в которых никто не был арестован. С дедушкой в Париж уехали его дети – тетя Соня, тетя Вера, дядя Петя и дядя Коля. А мама с Любой жили тут.

Почему не уехали? Во-первых, не было особых капиталов, чтобы ехать. А потом, они не верили, что советская власть установилась надолго.

После смерти папы мама хотела уехать, но ее уже не выпустили. Все границы захлопнулись.

Она все понимала, но ничего не могла сделать…

* * *А я была пионером. Мало того, грех великий, была этим увлечена. Вот что значит великая сила пропаганды! Песенки пела своеобразные: «Мы повесим Чемберлена на осиновый сучок, мы повесим Чемберлена бритой рожей на восток». Воспитательные такие песенки. Мама всегда спокойно к этому относилась. Какие-то вещи опровергала, но чаще говорила: «Ты сама смотри, как и что. Вырастешь и все поймешь». Например, когда мы в школе изучали «Старосветских помещиков» Гоголя, которых было принято считать гадами, мама говорила, что все совсем не так. Дедушка для меня был, конечно, хорошим и положительным человеком, а вот другие капиталисты – мучителями. И я радовалась, что благодаря революции народ наконец освободился от них. Подруга моя Сарочка Шапиро потом каялась, что это она меня увлекла всей этой коммунистической идеологией. Я, правда, всему очень верила, выписывала газету «Пионерская правда» и с удовольствием и интересом ее читала. В школе нас фактически ничему не учили. Тогда в ходу был бригадный метод: кто из учащихся в чем лучше разбирался, тот по тому предмету за весь класс и отвечал. А остальные в итоге так и оставались неучами. Большая власть была у учкома, который состоял из учеников и не только критиковал учителей, но и частенько отстранял их от работы за идеологические ошибки.

Сделал, допустим, кто-то из учителей замечание – его тут же выгоняли. Диктант, например, считался буржуазным пережитком. Только классе в восьмом – девятом за нас взялись и стали чему-то учить. Но, конечно, уже было поздно. Я училась в одной школе с Анатолием Рыбаковым, автором знаменитого романа «Дети Арбата». Мы ходили в седьмую школу в Кривоарбатском переулке, потом ее в Плотников переулок перевели.

Толя постарше меня, но учителя у нас с ним были одни и те же. В своей повести «Кортик» он описывает некоторых из них. Например, учителя черчения. Этот педагог довольно своеобразно разговаривал, постоянно вставляя в слова букву «в». Говорил нам с подругой: «Вты, Прохорова, и вты, Криворучко, – на отдельную парту». И давал нам чертить спичечную коробку на трех плоскостях, когда весь класс уже детали какие-то сложные чертил. А надо заметить, что я в точных науках патологически тупа. У меня с детства косенькие лапки не только в хозяйстве, но и в черчении.