Полная версия:

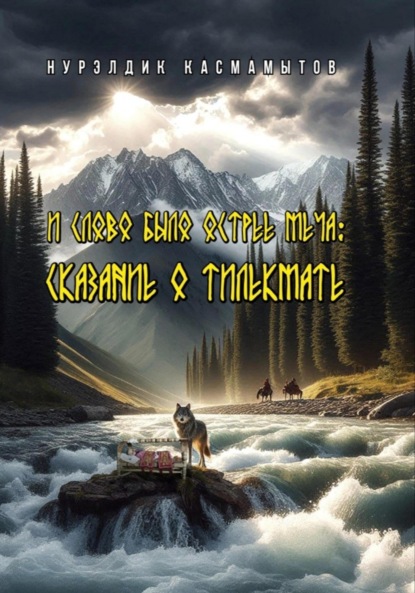

И слово было острее меча: Сказание о Тилекмате

Нурэлдик Касмамытов

И слово было острее меча: Сказание о Тилекмате

«Когда говорит аксакал – слушают не уши, а сердце,

Когда молчит аксакал – учит его жизнь»

Глава 1: Судьба, написанная в горах

В горах Тянь-Шаня говорят, что судьба человека подобна реке, берущей начало высоко в ледниках. Она может казаться предопределенной – камни направляют её течение, склоны задают путь. Но так же, как вода точит камень и меняет русло, человек способен изменить свою судьбу, если у него хватит терпения и силы духа.

Эта история началась в те времена, когда кочевники ещё правили Великой степью, а границы империй были столь же зыбкими, как миражи в раскаленном воздухе пустыни. Она началась с выбора – того самого камня, что направил поток жизни целого народа в новое русло. И как часто бывает, самые великие перемены начались с самого малого – с рождения ребенка в бурную ночь, когда, казалось, сами небеса разверзлись над древней землей кыргызов.

Мудрецы говорят, что в такие ночи рождаются герои. Но кто мог знать тогда, что крик новорожденного станет первой нотой в симфонии, которая изменит судьбу целого народа?

В те времена, когда горы еще помнили голоса древних батыров, а степные травы хранили следы копыт первых скакунов, появился среди вольных кыргызских племен молодой жигит по имени Алымбек. Появился так же естественно и неизбежно, как появляется на рассвете солнце над снежными вершинами Тянь-Шаня, как рождается весенний ветер в ущельях древних гор.

Говорили старики, что в день его рождения над аилом кружил молодой беркут, и это было знамение. Ведь беркут – не просто птица в понимании кочевника. Это дух свободы, воплощение силы и достоинства, живое напоминание о близости неба. И правда, было в Алымбеке что-то от этой гордой птицы: тот же пронзительный взгляд, та же статная осанка, то же величавое достоинство в каждом движении.

Род его, Сарыбаргы из племени Адигине, был древним, как сами горы. Старые акыны, чьи морщинистые лица напоминали складки горных хребтов, пели о подвигах его предков у вечерних костров, когда звезды спускались так низко, что, казалось, можно было коснуться их рукой. В такие вечера маленький Алымбек сидел, затаив дыхание, впитывая каждое слово, каждый звук комуза, словно земля впитывает весеннюю влагу.

Он рос, как растет молодой тополь у горной реки – стремительно и прямо, возвышаясь к солнцу. Природа щедро одарила его: высокий рост, широкие плечи, а глаза – цвета высокогорных озер в безветренный день. Но главное богатство Алымбека было не во внешней красоте. Оно таилось в его сердце, где жила безграничная любовь к родной земле, к её просторам, к её народу.

В те годы тень Кокандского ханства, словно туча перед бурей, медленно наползала на южные кыргызские земли. Российская империя была еще далеко, как далек закат от рассвета, но её дыхание уже чувствовалось в воздухе, словно первые признаки надвигающейся зимы в еще теплом осеннем ветре. И именно в это время судьба вывела Алымбека на историческую сцену, словно готовя его к чему-то большему, чем просто жизнь рядового кочевника.

С детских лет он учился искусству верховой езды, и не было в округе джигита, который мог бы сравниться с ним в умении управлять конем. Говорили, что он понимает язык лошадей, что кони чувствуют в нем родственную душу. Может быть, так оно и было – ведь разве не течет в жилах каждого кыргыза кровь древних наездников, первыми приручивших диких скакунов этих степей?

А еще Алымбек владел оружием так, словно оно было продолжением его руки. Когда он брал в руки меч, казалось, что древняя сталь поет от радости, узнавая прикосновение истинного воина. В этом тоже была своя правда – ведь оружие, как и конь, чувствует душу человека, его помыслы, его предназначение.

Время выбрало Алымбека, как выбирает беркут свою добычу – неотвратимо и точно. Да и разве могло быть иначе в те годы, когда само небо, казалось, опустилось ниже, придавливая к земле судьбы людей и целых народов? Древняя земля кыргызов содрогалась от топота чужих коней, а ветер приносил запах гари с далёких пожарищ.

От синих вод Иссык-Куля до седых китайских границ растянулась земля предков, словно огромная шкура барса, растянутая для просушки на каменных остриях гор. И каждая складка этой земли, каждое ущелье помнило звон мечей и крики батыров. Здесь, среди этих гор, веками жил народ, для которого свобода была такой же естественной, как дыхание, как бег быстроногого скакуна по весенней степи.

Но теперь с юга-запада, со стороны Коканда, наползала чёрная тень, будто грозовая туча, готовая пролиться не дождём, а кровью и слезами. Ханские нукеры уже хозяйничали в предгорьях, словно шакалы, почуявшие добычу. А с юго-востока, от китайских пределов, всё чаще доносился тревожный гул – как далёкие раскаты грома, предвещающие бурю. Китайские отряды, точно голодные волки, прощупывали границы кыргызских земель, выискивая слабые места.

В такое время каждый джигит становился воином – хотел он того или нет. Так и Алымбек надел доспехи, хотя сердце его разрывалось надвое, словно спелый гранат, упавший на камни. Одна половина рвалась в бой, к соплеменникам, на защиту родной земли. Другая же оставалась в юрте, где ждала его Айжаркын.

А была она подобна тем редким цветам, что распускаются высоко в горах – там, где вечные снега соседствуют с зелёными лугами. Такая же хрупкая с виду, но с несгибаемой внутренней силой, способной пробить каменистую почву и тянуться к солнцу наперекор всем ветрам. Красота её была особенной – не той яркой красотой, что слепит глаза, а той, что открывается постепенно, как открывается путнику величие гор по мере восхождения.

Они поженились, когда первые весенние цветы только-только начали пробиваться сквозь прошлогоднюю траву. А теперь, когда Айжаркын носила под сердцем их первенца, казалось, что сама природа благословила их союз. По вечерам они сидели у входа в юрту, глядя на закат, окрашивающий снежные вершины в розовый цвет, и молчали – каждый о своём, но думая об одном. О будущем – их ребёнка, их народа, их земли.

В такие минуты Алымбек особенно остро чувствовал тяжесть своей судьбы. Он знал, что должен уйти, должен встать в ряды защитников родной земли. И в то же время понимал, что, возможно, никогда не увидит, как его ребёнок сделает первый шаг, не услышит его первого слова. Такова была воля времени – беспощадного, как горный обвал, неумолимого, как течение бурной реки.

Судьба – странная птица. Вот она сидит на твоем плече, ласково щебечет, а через мгновение – взмахивает черными крыльями и улетает прочь, оставляя после себя лишь горький привкус несбывшихся надежд. Так случилось и с Алымбеком в ту ночь, когда гонец принес весть о приближении китайского отряда.

Ночь выдалась особенной – такой тихой, что, казалось, можно было услышать, как растут травы в далеких долинах, как дышат спящие горы, как падают звезды в черное небо Тянь-Шаня. Алымбек лежал без сна, вглядываясь в лицо спящей Айжаркын, словно пытаясь навсегда запечатлеть в памяти каждую черточку, каждый изгиб её губ, каждую тень на щеках. В такие минуты человек особенно остро чувствует быстротечность времени – оно утекает сквозь пальцы, как родниковая вода, и не поймать его, не остановить.

Он шептал древние молитвы – те самые, что передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери. Просил духов предков защитить его семью, его нерожденного ребенка, его народ. Духи молчали, но в этом молчании была своя мудрость – ведь разве не молчат горы, храня в себе тайны тысячелетий?

Рассвет пришел неожиданно, как приходит счастье или беда – вдруг, без предупреждения. Первые лучи солнца коснулись снежных вершин, и те вспыхнули розовым светом, словно огромные кристаллы, вросшие в синеву неба. В этот час, когда ночь еще не ушла, а день еще не вступил в свои права, когда весь мир застыл в ожидании чего-то важного, Алымбек принял решение.

Боорсок бий жил в горах урочища реки Нарын – там, где вода бьется о камни с такой силой, что брызги взлетают до самого неба. Мудрый старик из племени Черик был известен своей справедливостью – люди говорили, что он может разрешить спор между водой и камнем, между ветром и горой. Его борода была белой, как снег на вершинах Ала-Тоо, а глаза хранили память о множестве прожитых лет и увиденных судеб.

Когда Алымбек привез к нему Айжаркын, старик долго молчал, глядя куда-то поверх гор, словно видел там что-то, недоступное взору обычных людей. Потом положил морщинистую руку на плечо молодого джигита и просто сказал: "Я сберегу твое счастье, сын мой. А ты береги свою честь – она дороже жизни."

А потом было прощание – короткое, как удар клинка, и горькое, как полынь в осенней степи. Айжаркын стояла прямо, только губы чуть дрожали, да пальцы комкали край платья. Она была похожа на молодую березку перед бурей – такая же стройная, такая же беззащитная, но с той же невидимой силой, что помогает деревьям выстоять в самый страшный ураган.

Алымбек опустился на колени перед женой, прижался лбом к её животу, где билось сердце их нерожденного ребенка. В этот момент он не был воином – он был просто человеком, мужем и будущим отцом, чье сердце разрывалось от любви и боли. "Я вернусь," – прошептал он, и эти слова прозвучали как клятва, данная не только Айжаркын, но и горам, и небу, и самой земле. "Клянусь всеми горами Ала-Тоо, я вернусь к тебе и нашему малышу."

Но горы хранили молчание. Они знали то, чего не знали люди – что у судьбы свои планы, и не всегда они совпадают с клятвами даже самых верных сердец.

В то утро туман стелился по земле, как белый войлок, укрывающий спящие травы. Айжаркын стояла на пригорке, и ветер трепал её платье, словно пытался унести вслед за всадником, чья фигура постепенно таяла в молочной дымке. Она не плакала – слезы пришли позже. Сейчас же она просто смотрела, впитывая каждое мгновение, каждое движение коня, каждый поворот знакомого силуэта, пока тот не растворился в утренней мгле, будто его и не было вовсе.

Что-то екнуло в груди – так бывает, когда срывается камень с горного склона и летит в пропасть, увлекая за собой другие камни. Это было предчувствие – тёмное, тяжёлое, как грозовая туча над летним джайлоо. Оно ворочалось под сердцем, словно раненый зверь, и от него не было спасения.

Но разве может молодая женщина, носящая под сердцем ребёнка, позволить себе думать о плохом? И Айжаркын гнала от себя эти мысли, как пастух гонит волков от отары. Она шептала древние заговоры, те самые, что достались ей от матери, а той – от её матери, уходя корнями в такую глубину времён, где память людская уже не различает отдельных лиц и событий.

Она верила в возвращение Алымбека так же естественно и неизбежно, как верила в то, что солнце поднимется завтра над горами, как верила в то, что весной растает снег и прорастёт новая трава. Эта вера была сильнее предчувствий, сильнее страха, сильнее самой судьбы. Ведь что такое судьба перед лицом такой веры? Разве не меняли люди свою судьбу силой любви и верности?

А туман всё плыл и плыл над землёй, скрывая дальние горы, стирая границу между небом и землёй. И казалось Айжаркын, что весь мир сейчас сжался до этого клочка земли, где стоит она, молодая женщина, глядящая вслед уехавшему мужу. Один из тысяч таких же прощаний, что видели эти горы за свою долгую жизнь. Одна из тысяч женских судеб, что вплетались в общую судьбу народа, как узоры вплетаются в ворсистый ковёр.

Когда последний звук копыт растаял в тумане, Айжаркын прижала руку к животу, где билось маленькое сердце – часть Алымбека, его продолжение, его бессмертие. В этом биении была надежда, была жизнь, было обещание будущего – какие бы тропы ни выбрала для них судьба.

В горах Кара-Кульжи, где небо так близко, что, кажется, можно коснуться его рукой, собирались воины. Они приходили по одному, по двое, словно горные ручьи, стекающиеся в одну могучую реку. Кара-Кульжа встречала их древним молчанием своих скал, безмолвным свидетельством веков, видевших множество подобных сборов.

Алымбек въехал в лагерь, когда солнце уже перевалило за полдень. Воздух был густым от запахов – пахло кожей седел, потёртой о камни, железом наточенных клинков, конским потом и дымом костров. Это были запахи войны – такие же древние, как сами горы, как память народа, как песни акынов.

Жигиты готовились к походу молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Каждый знал своё дело: одни проверяли подпруги, другие осматривали оружие, третьи пересчитывали стрелы в колчанах. В их движениях была та особая собранность, что приходит к человеку перед лицом смертельной опасности. Они готовились защищать свою землю – не просто клочок пространства между горами, а саму душу народа, его право быть свободным под этим высоким небом.

В центре лагеря сидел старый акын Сартбай. Его комуз пел, как живое существо, то взлетая к небесам раскатистой трелью, то опускаясь до шёпота горного ручья. Седая борода акына светилась в лучах заходящего солнца, а глаза были закрыты – он не смотрел на воинов, он смотрел в прошлое, где жили герои его песен.

Песня лилась, как горный поток, рассказывая о подвигах предков, о батырах, чьи имена стали легендой, о битвах, где решались судьбы народа. Но были в этой песне и другие ноты – печаль матерей, провожающих сыновей, тоска жён, ждущих мужей, плач детей, растущих без отцов. Ведь такова война – она не только клинки и стрелы, она и разбитые сердца, и несбывшиеся надежды.

Алымбек слушал, и перед его глазами вставал образ Айжаркын – такой, какой он видел её в последний раз: стройная фигура на фоне рассветного неба, рука, прижатая к животу, где растёт их ребёнок, глаза, полные непролитых слёз. Комуз словно пел о ней, о её ожидании, о её вере в его возвращение. И сердце сжималось от предчувствия чего-то неотвратимого, как горный обвал, как зимняя буря, как сама судьба.

Когда отряд тронулся в путь, солнце уже клонилось к закату. Горы, казалось, приветствовали воинов: их вершины горели в последних лучах, словно факелы, освещающие путь. Где-то высоко в небе закричал беркут – может быть, это был знак, может быть, предупреждение. Кто знает язык птиц? Кто может прочесть письмена, начертанные на ветре?

В тот момент никто не знал – ни сам Алымбек, ни его боевые соратники, ни даже мудрый акын Сартбай, – что этот поход станет последним для молодого воина. Что ему не суждено увидеть, как его сын сделает первый шаг, не суждено услышать его первый крик, не суждено подержать его на руках. Судьба уже начертала свой узор, сплетая нити жизней в причудливый ковёр будущего, где смерть одного станет началом пути для другого, где личная трагедия превратится в эпическую судьбу целого рода.

Но пока отряд поднимался всё выше в горы, и копыта коней высекали искры из камней, и ветер пел свою вечную песню, и души воинов были полны решимости защитить свою землю – ту единственную землю, где человек может быть по-настоящему свободным, как беркут в небе, как ветер в горах, как песня в сердце акына.

Время в походе течёт иначе, чем в мирной жизни. Оно не мерится восходами и закатами, не считается по дням и неделям – оно измеряется пройденными вёрстами, привалами у костров, короткими схватками и долгими переходами. Так и для отряда Алымбека дни растворялись в бесконечности пути, словно струйки дыма в высоком небе над стоянкой.

Они шли всё дальше на восток, туда, где солнце встаёт из-за края земли раньше всех, где горы становятся выше и неприступнее, где даже воздух пахнет иначе – чужой землёй, далёкими снегами, неведомой опасностью. Земля здесь была такой, словно боги, создавая мир, забыли о ней, оставив лишь камни да ветер, да редкие колючие травы между ними.

Скалистые ущелья вырастали перед всадниками, как окаменевшие великаны из древних сказаний, храня в своих морщинах-расщелинах тени давно минувших времён. А потом вдруг расступались, открывая взору безжизненные степи – такие пустынные, что сердце сжималось от их безмолвия. Редкие оазисы возникали миражами – зелёные островки жизни в море камня и песка. Но даже они казались здесь чужими, случайными, как улыбка на лице умирающего.

В этих местах человек острее чувствует своё одиночество перед лицом вечности. Может быть, поэтому люди в отряде держались ближе друг к другу, а вечерами у костра теснее смыкался круг, и разговоры становились откровеннее, и песни звучали проникновеннее.

Алымбек словно родился для такой жизни – жизни воина, защитника, хранителя древних традиций своего народа. В коротких, но жарких схватках с китайскими разъездами он был подобен молодому барсу – такой же стремительный, такой же бесстрашный, но при этом расчётливый. Он никогда не бросался в бой очертя голову, как это часто бывает с молодыми джигитами, жаждущими славы. Нет, каждое его движение было продумано, каждый удар рассчитан. Он берёг не себя – берёг своих побратимов, понимая, что жизнь каждого из них бесценна, что дома их тоже ждут матери, жёны, дети.

По вечерам, когда степной ветер затихал и только потрескивание костра нарушало тишину, Алымбек рассказывал о своей Айжаркын. Говорил тихо, словно боясь спугнуть воспоминания, а в глазах его отражались отблески пламени, смешанные с той особой нежностью, которую не скроешь и не подделаешь. Он рассказывал о том, как она улыбается, как поёт, когда думает, что её никто не слышит, как прикасается к своему животу, где растёт их будущий ребёнок.

В такие минуты даже самые суровые воины смягчались сердцем, вспоминая своих любимых, оставшихся где-то там, за перевалами и степями. А в голосе Алымбека, когда он говорил о нерождённом ребёнке, звучала такая тоска, словно он предчувствовал, что никогда не возьмёт его на руки, не услышит его первого крика, не научит его держаться в седле.

Но разве может человек знать свою судьбу? Разве может сердце, полное любви и надежды, поверить в то, что завтрашний день может не наступить? И Алымбек продолжал мечтать о возвращении, продолжал хранить в душе образ любимой, согревая им холодные ночи похода, как путник греет замёрзшие руки у костра.

Время в горах течёт иначе, чем на равнинах. Здесь оно измеряется не часами и минутами, а сменой времён года, движением облаков над вершинами, ростом травы на склонах. В аиле Боорсок бия дни нанизывались на нить жизни, как бусины на шнурок, один похожий на другой, и только растущий живот Айжаркын отмечал неумолимый бег времени.

Она проводила дни за работой – той извечной женской работой, что держит на себе весь мир кочевников. Её тонкие пальцы летали над вышивкой, создавая узоры для приданого будущего ребёнка. В этих узорах была вся её душа – надежды на возвращение мужа, мечты о счастливом будущем, тихие молитвы духам предков. Каждый стежок ложился как слово в недосказанной молитве, каждый узор становился оберегом для ещё не родившегося малыша.

Боорсок бий часто наблюдал за ней, когда она сидела у входа в юрту, склонившись над рукоделием. В такие минуты его сердце сжималось от нежности и боли – он видел в ней свою дочь, ушедшую так рано, что даже степные травы не успели состариться между её рождением и смертью. Может быть, поэтому он относился к Айжаркын с особой заботой, словно пытаясь через неё искупить какую-то древнюю вину перед судьбой, перед памятью дочери, перед самим собой.

А потом пришёл тот вечер – вечер, разделивший жизнь на "до" и "после", как молния раскалывает вековой карагач надвое. Закат в тот день был необычным – небо горело багровым огнём, словно там, наверху, шла какая-то своя, небесная битва. Облака, похожие на разорванные в клочья войлочные кошмы, плыли над горами, отбрасывая на землю тревожные тени.

Гонец появился внезапно – будто соткался из этих теней. Его конь был в мыле, бока ходили ходуном, а сам всадник казался частью этого измученного животного – такой же пыльный, такой же изнурённый долгим путём. Но страшнее всего были его глаза – в них застыло то выражение, которое бывает у людей, видевших слишком много смерти.

Боорсок бий встретил гонца у своей юрты. Старик словно почувствовал беду – его плечи ссутулились, а в глазах появилась та особая мудрая печаль, которая приходит к человеку, много повидавшему на своём веку.

Весть о гибели Алымбека прозвучала как удар грома в безветренный день. Гонец говорил о жестокой битве на дальних рубежах, где кыргызские джигиты встретились с превосходящими силами врага. Говорил о храбрости воинов, о том, как они стояли насмерть, защищая родную землю. О том, как Алымбек до последнего вздоха прикрывал отход товарищей, как пал, не выпустив из рук меча…

Айжаркын стояла чуть поодаль, прижимая к груди недовышитый төшөк для будущего ребёнка. Она не проронила ни слова, не вскрикнула, не заплакала. Только пальцы её, вцепившиеся в ткань, побелели, да в глазах появилось то выражение, которое страшнее любых слёз – выражение человека, у которого отняли не просто любимого, а часть души.

В тот вечер горы, казалось, стали ближе к земле, словно пытались защитить, укрыть своими каменными плечами маленький аил от большого горя. Где-то высоко в небе закричал одинокий беркут – может быть, это была душа Алымбека, прощавшаяся с родными местами, а может, просто птица оплакивала ещё одну человеческую судьбу, сгоревшую в пламени войны.

Есть такое горе, от которого даже горы становятся ниже, а небо – ближе. Горе, которое не выплачешь слезами, не выкричишь в голос, не выскажешь словами. Оно приходит тихо, как зимняя ночь в горах, и превращает живое сердце в камень, оставляя лишь маленький уголок, где теплится жизнь – не твоя уже, а того, кто растёт под сердцем.

Когда Айжаркын услышала весть о гибели Алымбека, время для неё остановилось. Не было криков и причитаний, какие обычно сопровождают весть о смерти джигита. Не было традиционного плача, от которого содрогаются горы и плачут камни. Была только тишина – такая глубокая, что в ней, казалось, можно было услышать, как растёт трава, как течёт кровь в жилах, как бьётся маленькое сердце нерождённого ребёнка.

Она стояла, глядя куда-то поверх гор, туда, где край земли сходится с небом. Может быть, она видела там что-то, недоступное взору других людей – может быть, душу Алымбека, летящую к предкам, а может, своё собственное будущее, внезапно ставшее пустым и холодным, как зимняя степь. Только рука её, лежащая на животе, чуть заметно дрожала, словно пойманная птица, и в этой дрожи была вся буря, вся боль, всё отчаяние молодой женщины, враз потерявшей и мужа, и будущее, и надежду.

Боорсок бий наблюдал за ней, и его старое сердце обливалось кровью. Он прожил долгую жизнь и повидал немало горя – так много, что мог бы им полнить целое озеро. Видел, как уходят в мир предков старики, как гибнут в битвах молодые джигиты, как плачут вдовы и сироты. Но было что-то особенное в молчаливом горе Айжаркын – что-то такое глубокое и чистое, как родник в горах, что даже его умудрённая годами душа содрогнулась.

Старик знал цену жизни в этих краях, где каждый день приносит новые испытания. Знал, как жестока может быть судьба к тем, кто остался без защиты мужского плеча. Особенно сейчас, когда времена смутные, когда старые обычаи рушатся, как весенний лёд на реке, когда даже самые близкие родичи могут отвернуться от вдовы и сироты.

В роду Алымбека были разные люди – и добрые, и не очень. Боорсок бий слишком хорошо помнил истории о том, как вдов молодых джигитов отдавали замуж против их воли, как отбирали детей, как делили имущество, оставляя женщину ни с чем. Нет, нельзя было допустить, чтобы такая участь постигла Айжаркын и дитя Алымбека.

И тогда старый бий принял решение – такое же твёрдое, как скалы его родных гор. Он возьмёт под свою защиту эту молодую женщину и её нерождённого ребёнка. Станет им отцом, защитником, опорой. Ведь разве не в этом высший долг человека – помогать тем, кто слабее, защищать тех, кто беззащитен?

Глядя на застывшую фигуру Айжаркын, он вдруг с пронзительной ясностью понял, что это не просто долг и не просто жалость. В этой хрупкой женщине, в её нерождённом ребёнке он видел будущее – не только своё или их, но будущее всего народа. Ведь что такое народ, как не цепь поколений, где каждое звено должно быть крепким, чтобы вся цепь не прервалась?

А горы молча наблюдали за людьми, храня тайны прошлого и загадки будущего. Они видели много таких историй – историй любви и потерь, надежд и отчаяния. И они знали то, чего не знали люди: что даже самая тёмная ночь когда-нибудь заканчивается рассветом, что даже самое глубокое горе может стать началом новой жизни.

Время – странный лекарь. Оно не залечивает раны, просто учит жить с ними. Как река, пробившая себе новое русло после обвала, жизнь в аиле постепенно находила новые пути. Женщины всё так же собирали кизяк для очагов, мужчины пасли скот, дети играли среди юрт, и только собаки иногда поднимали морды к небу и тихо скулили, словно чуя незримое присутствие печали.