Полная версия:

О времени и о себе

У всех, у кого в это время уже были радиоприёмники, их отобрали. Евреям стало опасно оставаться в Москве, и они не видели другого выхода, кроме того, чтобы как можно скорее покинуть Москву.

Выехали мы из Москвы 20 июля 1941 года. Не помню почему, но ехали мы в Сталинград. Вместе с нами ехала мамина родная сестра (моя тётя Клара) со своими двумя дочками. Её муж к тому времени уже тоже был в армии. Старшей её дочке, Лиде, было шесть лет, младшей Неле – два года. Дорога была долгая и тяжёлая.

Мой старший брат Вова

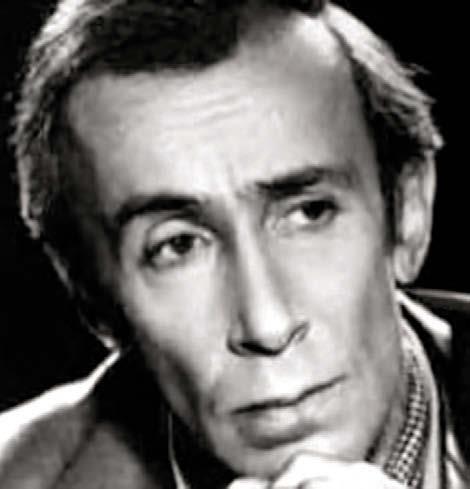

Это – я

Наш папа – Нафтуль Яковлевич Нисман

Моя мама – Мария Марковна Манухина

Тётя Клара

Тётя Полина

Тем временем немецкие войска уже подходили к Сталинграду. Поэтому было решено высадить нас из поезда в городке Камышин, недалеко от Сталинграда. Поселили нас в доме выселенных из Камышина немцев Поволжья, но жили мы там совсем недолго, потому что немцы были уже совсем близко от Камышина.

Местные власти решили эвакуировать нас в более безопасное место. Но в первую очередь они решили эвакуировать детей. Я помню, как к пристани подошёл пароход и как сажали туда детей, а родители оставались на берегу. Родителям сказали, что за ними скоро придёт другой пароход. И тут мама и тётя Клара категорически отказались отпускать своих детей от себя. Мы с братом и две наши двоюродные сестры остались с мамами на пристани, чтобы помахать отплывающему пароходу. Пароход медленно отплыл, дошёл до середины Волги и почему-то остановился. Оставшиеся на берегу родители махали руками. И вдруг, прямо на наших глазах, пароход взорвался. Я помню, как будто это произошло вчера. Не буду описывать, что было с оставшимися родителями. Скажу только, что я всю свою жизнь помню, что мама тогда спасла нас с братом от смерти.

После этого нас решили перевезти в город Куйбышев (сейчас это Самара), но уже не на пароходе, а поездом. Ехали мы в так называемых теплушках, это товарные деревянные вагоны без окон и без отопления и только с одной входной-выходной дверью. Вагоны были переполнены людьми. Вокруг нас были старики и дети, все были голодны, у большинства были вши. Было много больных, они боялись за свою жизнь и теряли надежду. Я тоже заболел, но поставить диагноз мне было некому.

Мы постоянно боялись налётов немецкой авиации. Они были довольно частыми, но особенно мы боялись их ночью. Немецкие самолеты бомбили наш поезд несколько раз. Мы прыгали из вагонов и прятались, где только могли. Не всем это удавалось. Я помню, как на моих глазах люди, особенно старики и маленькие дети, попадали под бомбы и погибали.

После того, как в результате налёта немецкой авиации наш поезд разбомбили, нам пришлось долго идти пешком. Моя тётя и двоюродные сёстры шли с нами. Маме было особенно трудно, потому что у неё была ампутирована одна нога.

Наши вещи, которые мы везли из Москвы, были утеряны или украдены, мы голодали. С большим трудом, частично пешком, частично автостопом, на повозках, мы добрались до деревни Похвистнево, где установили мой диагноз – корь, желтуха и двустороннее воспаление лёгких одновременно. Антибиотиков тогда ещё не было. Как я остался жив, не знаю. Шучу, что меня неправильно лечили.

Вскоре нам удалось добраться до Куйбышева. К огромному несчастью, по дороге из Камышина в Куйбышев умерли обе мои двоюродные сестры, дочки тёти Клары.

Я до сих пор помню это ужасное время, постоянное чувство голода, холода, страха и безнадёжности. По сей день мне снятся ужасные ночные налёты и бомбёжки того времени. Я слышу звук взрывающихся бомб, вижу лица своих умерших сестёр. Эти ужасы войны, которые мне пришлось пережить, забыть невозможно.

В Куйбышеве нас подселили в коммунальную квартиру, где нам на троих (мама, брат и я) выделили комнату площадью 9,5 квадратных метров. Отопления в доме не было, туалет был во дворе. Я до сих пор помню наш тогдашний Куйбышевский адрес: улица Некрасова, дом 94.

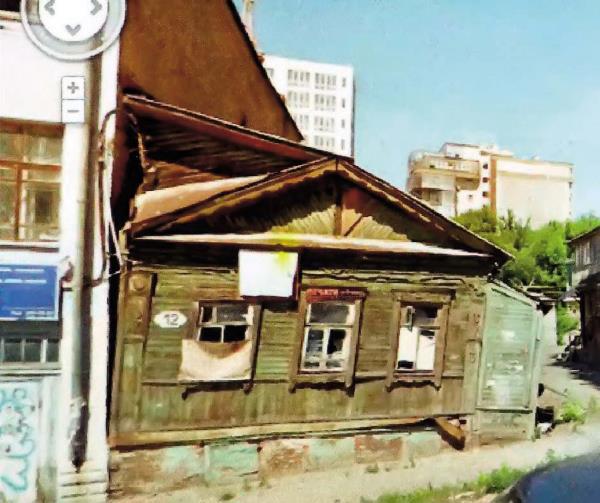

Спустя более семидесяти лет мой внук, уже окончивший к тому времени Берлинский университет, был в служебной командировке в городе Самара, теперь так снова называется город Куйбышев. Я попросил его узнать, существует ли ещё в городе улица Некрасова и дом 94 на этой улице. Он узнал. И нашёл не только эту улицу, но и тот самый одноэтажный деревянный дом, стоящий в окружении многоэтажных современных домов. Естественно, что нумерация домов изменилась, и теперь он – номер 12.

Самара старая и новая

Когда мы приехали в Куйбышев, там уже жила семья тёти Полины, маминой сестры, которая была эвакуирована туда вместе с организацией, в которой работал её муж.

У мамы было три родных сестры – Клара, Полина и Вера. Тётя Вера, старшая сестра, вместе с бабушкой Гиндой, мужем и двумя детьми пережила войну в Москве.

Лёня-большой

Большой Лёня с Лёней-средним

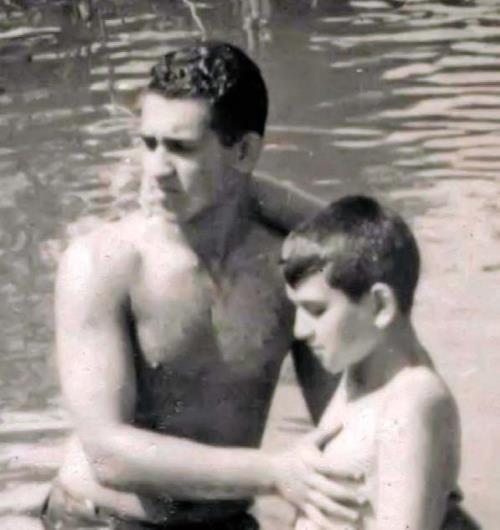

Лёня-маленький с братом Вовой

Кроме четырёх сестёр в маминой семье был ещё их старший брат Лазарь. Он очень рано увлёкся революционной деятельностью, был активным участником революционного движения в украинском городе Николаеве и погиб там в 1918 году, когда моей маме было 12 лет. Но она его прекрасно помнила и рассказывала мне о том, что после его смерти все четыре сестры поклялись, что, когда они выйдут замуж, то обязательно назовут свих детей-мальчиков его именем. Эту клятву исполнили только три сестры, так как у тёти Клары были только дочки. Тётя Вера, тётя Полина и мама родили мальчиков, но учитывая, что еврейские имена были в то время, мягко говоря, не в почёте, вместо имени Лазарь всех нас назвали Леонидами.

У тёти Веры был Лёня-старший, у Тёти Полины – Лёня-средний, а у мамы я – Лёня-маленький. Три двоюродных брата с одним и тем же именем. И надо сказать, что кроме того, что мы были братьями, мы были большими друзьями.

Летом 1943 года все три сестры со своими семьями возвратились в Москву в свои квартиры. В нашей квартире, к счастью, всё было, как до нашего отъезда. Плюс к этому, нам возвратили наш радиоприёмник.

Никогда не забуду дату 5 августа 1943 года. Мы в Москве, в своей квартире, уже вечер, всё спокойно, мы готовимся ко сну. И вдруг совершенно неожиданно раздался сильнейший звук, похожий на одновременный выстрел из нескольких артиллерийских орудий, напомнивший нам отзвуки стрельбы, которые мы слышали, когда были в Камышине. Конечно, мы все перепугались. Прошло несколько секунд, и раздался второй залп, а потом третий, а потом четвёртый и так далее.

5 августа 1943 года. Первый салют в Москве

Мы были в страшном испуге. Мама велела нам с братом тихо сидеть, а сама пошла к соседям узнать, что происходит. Буквально через несколько минут она вернулась и, улыбаясь, сказала, чтобы мы не волновались. Наоборот, сказала она, надо радоваться. Это был первый салют нашим войскам, освободившим города Орёл и Белгород.

Согласно приказу Сталина, в ночь с 5 на 6 августа в столице было произведено 12 артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Стрельбу холостыми зарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки Кремлевского дивизиона. За Орлом и за Белгородом закрепилось название «город первого салюта». Салют стал знаменательным событием для москвичей – несмотря на позднее время, люди выходили из домов на улицы и поздравляли друг друга.

Приближалось 1-е сентября, начало нового учебного года. В 1943 году в первый класс принимали детей, которым уже исполнилось 8 лет. Мне было тогда семь с половиной, но мама, как инвалид второй группы, упросила директора школы Лидию Васильевну Луцкову принять меня. Так мы с братом стали учениками 273-й мужской школы Щербаковского района города Москвы.

В то время мальчики и девочки учились отдельно друг от друга. Я пошёл в первый класс, Вова – в пятый. Мама была очень довольна этим по двум причинам. Первая – время было военное, все продукты питания можно было купить только по карточкам, а в школе давали завтраки, вторая – у меня рядом был старший брат, который мог меня защитить, если кто-то захочет меня обидеть. К этому времени мы с Вовой снова обрели фамилию Нисман.

1 сентября 1943 года я пошёл в 1-й «В» класс. Мою первую учительницу звали Александра Кузьминична. is

Школьные годы чудесные

1 сентября 1943 года я пошёл в 1-й «В» класс. Мою первую учительницу звали Александра Кузьминична.

Я не очень помню мои первые школьные годы. А то, что помню, к сожалению, не могу объяснить. Не могу объяснить, например, как получилось, что, придя в первый класс, я уже умел читать и знал наизусть довольно много стихотворений. Дело в том, что маме некогда было со мной заниматься, она должна была постоянно думать о том, чем нас с Вовой накормить и во что нас одеть. Может быть, я многое «схватывал» у Вовы и его друзей, к которым я всегда очень тянулся.

Учёба шла у меня легко, учился я с удовольствием. Параллельно с учёбой, участвовал в школьной самодеятельности. Ходил в шахматный кружок «Дома пионера и школьника» Щербаковского района, научился играть в шахматы и «заработал» там сначала пятую, а потом четвёртую категорию.

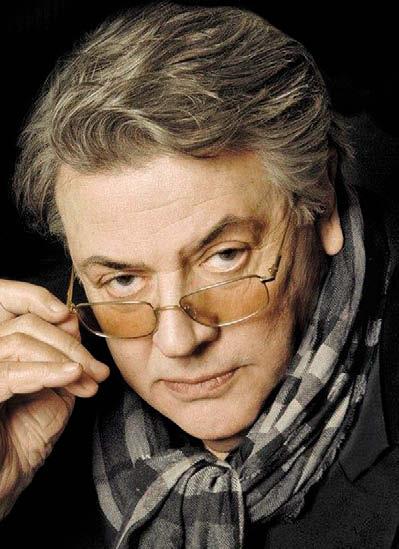

Пётр Розенкер

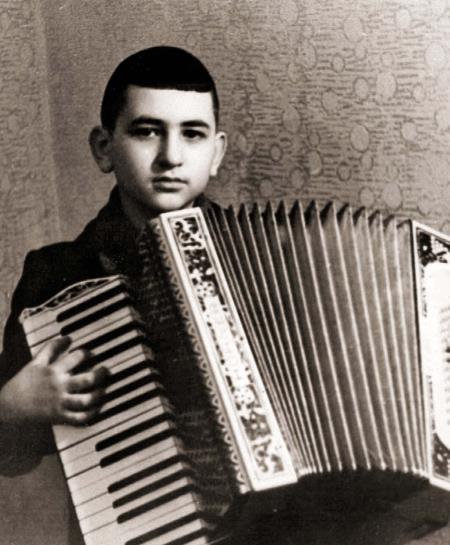

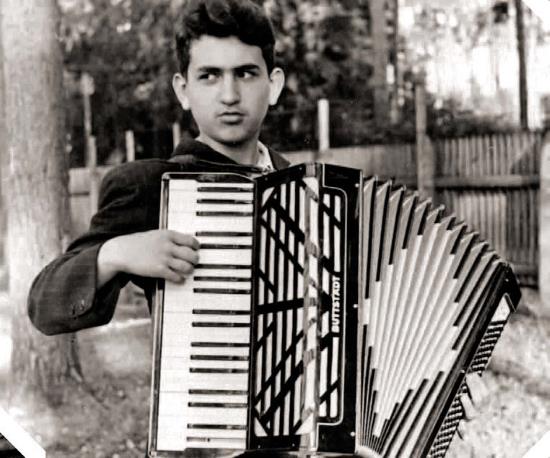

Я со своим первым аккордеоном

В третьем классе у нас в семье появился музыкальный инструмент. Это был трофейный немецкий аккордеон Hohner, небольшой, всего на 48 басов (называемый почему-то половинкой, хотя полный аккордеон имеет 120 басов). Он достался нам почти бесплатно от демобилизованного офицера, вернувшегося из Германии. Стал вопрос, кто будет учиться на нём играть. Решили, что учиться буду я. Через маминых знакомых нашли мне учителя.

Пётр Розенкер приехал в Москву из Одессы, где он руководил джазовым ансамблем. Участники этого ансамбля называли его «пианистом и аккордеонистом от Бога».

В Одессе, в сборнике еврейских песен, в его обработке была издана знаменитая песня «Ах, Одесса». Сам он записал собственную интерпретацию полузабытых и полузапрещённых шлягеров «Ужасно шумно в доме Шнеерзона», «Лимончики», «Попурри на темы еврейских свадебных песен», «Купите бублички!».

В Москве Пётр Розенкер выступал с оркестром в кинотеатре «Динамо». Певицей в его оркестре была Капитолина Лазаренко.

Он, действительно, был замечательным музыкантом.

И очень хорошим учителем. За два с половиной года занятий со мной он помог мне накопить довольно большой и разнообразный репертуар, от русских и еврейских народных песен до Штрауса, Россини, Баха. Он не только обучил меня нотной грамоте и обязательным гаммам и арпеджио, но постоянно внушал мне, что при исполнении любого музыкального произведения недостаточно только нажимать на правильные клавиши. Надо стараться понять характер произведения и пытаться выразить своей игрой своё личное понимание его.

До сих пор помню, как он рассказывал мне про вальс Штрауса «Жизнь артиста». «Пойми,» – говорил он мне, – «артист – это человек, у которого постоянно меняется настроение. Вот он выступает перед публикой, он весел, у него кураж, он доволен собой. Вот он дома после концерта вспоминает, как он выступал, он задумчив, он ложится спать. А вот он проснулся на следующее утро, он не выспался, он хмурый, скучный, ему ничего не хочется. А это всё один и тот же человек и это одно музыкальное произведение и ты своим исполнением должен суметь показать всё это. Конечно, это непросто, но к этому надо стремиться».

Мне очень хотелось научиться играть не только на аккордеоне, но и на пианино, но дома у нас пианино не было. После долгих просьб мне разрешили иногда играть на рояле в актовом зале школы.

После двух с половиной лет занятий Пётр Розенкер совершенно неожиданно исчез. Больше я его не видел. Потом нам рассказали, что он срочно уехал в Одессу и в Москву больше не возвращался. Я был очень расстроен, но до сих пор благодарен ему за то, чему он меня научил.

9 мая 1945 года закончилась война. Был замечательный праздничный салют. Мы ждали возвращения папы, но вышел указ, по которому демобилизовали только тех, кто был рождён до 1905 года включительно. Папа родился в 1906 году и, следовательно, демобилизации не подлежал. Вернулся он домой только через год, в 1946 году.

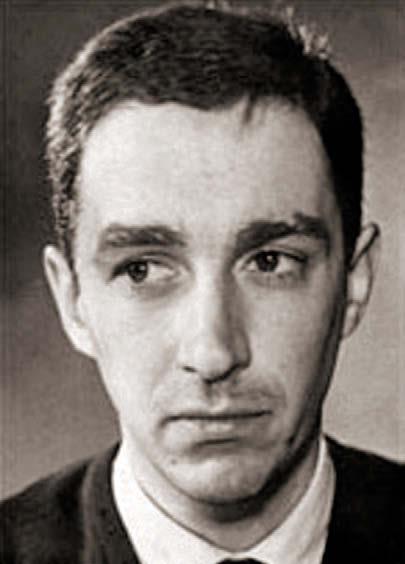

После возвращения папы родители сделали мне большой подарок, они купили для меня настоящий, полный аккордеон на 120 басов, на котором я мог играть уже очень серьёзные вещи.

9 мая 1945 года. Салют Победы в Москве

Забегая немного вперёд, хочу сказать, что именно благодаря музыке, я заработал свой первый гонорар. Это было, когда я учился в шестом классе уже другой школы, после того, как мы переехали на улицу Вахтангова. Мама моего одноклассника, Коли Сахновского, была культработником в системе московского метрополитена. В плане её работы был вечер, посвящённый товарищу Сталину. Песни, посвящённые товарищу Сталину, должен был исполнять сводный самодеятельный хор московского метрополитена. И вот буквально за несколько дней до концерта что-то случилось с аккомпаниатором. Тематический концерт «Песни о Сталине» отменять было никак нельзя. Мама Коли Сахновского, узнав, что я занимаюсь музыкой (а об этом знал уже весь класс), пригласила меня и обещала заплатить деньги. Я с радостью согласился и начал срочно разучивать песни о Сталине. Выучил музыку и слова всех исполняемых песен, весь вечер аккомпанировал хору и, в результате, получил свой первый в жизни гонорар. Мама Сахновского заплатила мне 30 (тридцать) рублей. С тех пор я всем говорю, что свой первый гонорар (сумму я не называю) я заработал на музыке. А песни о Сталине я помню и сейчас.

Мой папа

Я со вторым аккордеоном

Три двоюродных брата:

Лёня-старший

Лёня-средний

Лёня-младший

Музыка и шахматы не мешали мне хорошо учиться в школе. За каждый год обучения в течение первых пяти лет я получал похвальные грамоты «За отличную учёбу и примерное поведение» с портретами Ленина и Сталина.

Когда я учился в шестом классе, меня, как активного участника школьной стенгазеты, направили на «Курсы юных корреспондентов-организаторов», которыми руководил Самуил Яковлевич Маршак. То, что я получил от общения с этим великим поэтом и мудрым человеком, до сих пор помогает мне в быту, в работе, в творчестве.

В 1949 году, в середине шестого класса, наша семья переехала со 2-й Мещанской улицы в район Арбата, на улицу Вахтангова, в дом, в котором когда-то жил великий Фёдор Иванович Шаляпин. Совсем рядом, в Спасопесковском переулке, жили две родные сестры мамы – тётя Вера и тётя Клара. Это было очень хорошо и для нас с Вовой, так как мы стали чаще общаться с детьми тёти Веры, Лёней и Ирой, и Женей, дочкой тёти Клары, которая родилась в 1944 году.

Улица Вахтангова – чудесная улица! Тогда она располагалась между Арбатом и Собачьей площадкой. Самым знаменитым домом на этой улице тогда был, да и сейчас продолжает быть, училище «Щука» – с 2002 года Театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина.

Две двоюродные сестры – Ира и Женя

Миша Державин

Шура Ширвиндт

Слава Шалевич

Кстати, в этом же доме, только в другом его крыле, жило много артистов, в основном из театра Вахтангова. А напротив «Щуки» стоял (и стоит до сих пор) двухэтажный дом, в котором в своё время жил Фёдор Шаляпин. Великий певец, естественно, занимал весь дом. Потом, после Шаляпина, дом разбили на «общие» квартиры, в одной из которых поселилась наша семья. Теперь в этом доме – режиссёрский факультет «Щуки».

Я был мальчиком общительным и очень быстро подружился со своими сверстниками, детьми живших рядом артистов.

Митя Дорлиак

Наташа Журавлёва

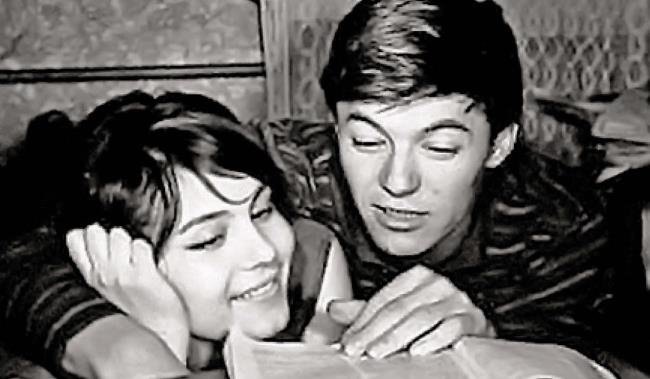

Валя Малявина

Со школьных лет моими друзьями стали Миша Державин, Слава Шалевич, Шура Ширвиндт, Митя Дорлиак, Наташа Журавлёва. Со временем все они стали известными артистами.

В нашей коммунальной квартире жили три семьи. В одной из комнат жила будущая известная актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, красавица Валентина Малявина.

С самого детства она мечтала стать актрисой. Проучившись год в Школе-студии МХАТ, Валя перевелась в «Щуку», в мастерскую народного артиста СССР Бориса Захавы. Диплом актрисы театра и кино она получила в 1962 году и сразу была принята в труппу одного из самых престижных столичных театров – имени Ленинского комсомола. Через 3 года Валентина перешла в Театр имени Евгения Вахтангова, в котором прослужила 14 лет. Затем в её жизни ненадолго возникали сцены Театра-студии киноактёра и коммерческий московский театр «Артист».

Она много снималась в кино. С 60-х до 90-х годов прошлого столетия Валентина снялась более, чем в 30 фильмах. Роли были разные – и главные, и эпизодические. Лично мне она больше всего понравилась в художественном фильме «Король-олень», снятом в 1969 году на киностудии имени Горького по одноимённой пьесе Карло Гоцци. В фильме заняты великие артисты – Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Олег Табаков. Валя играет там роль Анджелы, дочери второго министра Панталоне, робкого чинопочитателя. В этой роли она просто великолепна. В середине 90-х годов карьера Малявиной фактически сошла на нет.

Личная жизнь Малявиной – сюжет драматического сериала. Только главную роль, о которой мечтает, наверное, каждая женщина, она так и не сыграла.

Валентина Малявина и Александр Збруев

Валя – первая жена Александра Збруева. Познакомились они в ранней молодости. Будущий знаменитый актёр, а тогда обычный арбатский паренёк, был старше Валентины на 3 года. Они стали встречаться, и Валентине не было ещё и 18 лет, когда она поняла, что беременна. Молодые люди решили сначала пожениться, а родным сообщить об этом событии уже постфактум. Первой о состоявшемся бракосочетании узнала семья Малявиной, затем поставили в известность и Збруевых.

Информацию о том, что их дети теперь являются мужем и женой, родители приняли относительно спокойно, а вот новость об интересном положении молодой жены была воспринята со скандалом. Валентину, находящуюся на 7-м месяце беременности, повели к врачу, который вызвал искусственные роды. Позднее Малявина уверяла, что до последнего момента не имела понятия, куда и зачем её привели. Так или иначе, но после этого между ней и мужем начали возникать скандалы. Збруев, который очень хотел этого ребёнка, не смог смириться с потерей дочери.

Холодность в семье повлияла и на романы Малявиной на стороне. Во время съемок картины «Иваново детство» Валентина влюбилась в режиссера Андрея Тарковского, для которого этот фильм, кстати, являлся дебютом. Тарковский отвечал Валентине взаимностью, хотя было очевидно, что ничего серьёзного выйти из их союза не могло. Ни один из влюбленных не собирался оставлять официальных партнёров. Тарковский просил Малявину сниматься исключительно в его работах, и она была не против этого, но в итоге «Иваново детство» так и осталось их единственным общим фильмом.

Всё ещё находясь замужем за Александром Збруевым, Валентина на съёмочной площадке киноальманаха «Юность» познакомилась с режиссером и актёром Павлом Арсеновым. И если о Тарковском она супругу не рассказывала, то новый роман решила не скрывать. Более того, Малявина подала на развод, а после решения суда сразу официально вышла за нового возлюбленного замуж.

Впрочем, и этот брак не принес ей счастья. Общий ребёнок умер при родах. А затем в спектакле «Гамлет» Валентина увидела уже обретшего популярность актёра Александра Кайдановского. Валя увлеклась роковым красавцем. После совместных гастролей Малявина и Кайдановский стали любовниками. Об этой связи узнал её муж Павел Арсенов.

Всего у Валентины Малявиной было пять мужей: актёр Александр Збруев (1959–1963), режиссёр Павел Арсенов (1963–1969), актёр Станислав Жданько (брак не был зарегистрирован), кузнец и мастер по металлу Максим Краснов, иконописец и резчик по дереву Владимир Красницкий.

С 1983 по 1988 годы Малявина отбывала тюремный срок за обвинение в умышленном убийстве. Освободившись из мест заключения, она вернулась к работе в театре и кино. С 1988 года служила в Московском театре «Артист». В 1993 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России. В 2001 году Валентина упала, ударилась головой об пол и в результате травмы потеряла зрение.

В 1949 году я поступил в 6-й класс школы номер 69 Киевского района, в которой в это время в более старших классах учились будущие знаменитые артисты Игорь Кваша, Олег Анофриев, Валентин Никулин. С первыми двумя я так и не познакомился, а с Валей Никулиным, с которым мы жили в соседних домах, мы стали друзьями на долгие годы.

Игорь Кваша

Олег Анофриев

Валентин Никулин

Школьные годы мои проходили на улице Вахтангова, в двух шагах от театра. Естественно, что такое соседство не могло не отразиться на моих интересах и способностях. Я ходил по нашей улице и с наслаждением вдыхал в себя воздух искусства. С каким восхищением я смотрел на настоящих артистов, которых постоянно встречал около театра!

В то время, правда недолго, в репертуаре театра Вахтангова было только три спектакля – «Крепость на Волге» (автор Илья Львович Кремлёв), «Великий государь» (автор Владимир Александрович Соловьёв) и «Накануне» (автор Иван Сергеевич Тургенев). Благодаря дружбе с детьми артистов-вахтанговцев, я смотрел все эти спектакли по нескольку раз. Естественно, «главными» были два первых спектакля, так как соответствовали тогдашнему духу времени.

«Крепость на Волге» – это спектакль про Сергея Мироновича Кирова, который, став в феврале 1919 года председателем временного революционного комитета в Астрахани, возглавил подавление «контрреволюционного мятежа». Главную роль, самого Кирова, исполнял легендарный Михаил Степанович Державин, отец Миши Державина. В последующих спектаклях театра Михаил Степанович играл ещё много главных ролей. Почему-то врезалось в память, как он, стоя у открытого окна над служебным входом театра в костюме доброго Леонато из «Много шума из ничего», говорил кому-то, что «сегодня в театре кроме шума – ничего».