Полная версия:

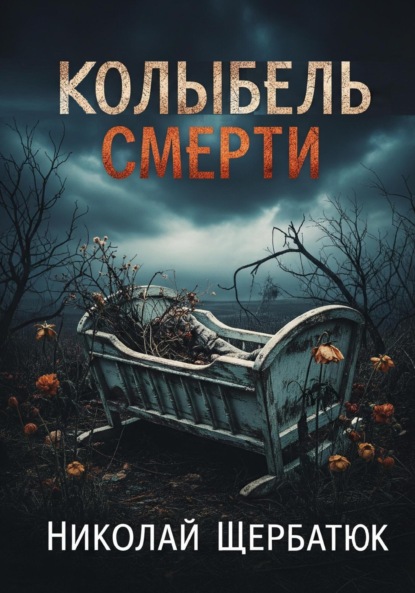

Колыбель Смерти

Николай Щербатюк

Колыбель Смерти

Предисловие

Страх смерти – это не просто одна из многих эмоций; это, возможно, самый глубокий и универсальный человеческий страх, пронизывающий все культуры и эпохи. Он коренится в нашем инстинкте самосохранения, в привязанности к жизни, к тому, что мы знаем, и в неизбежной тайне того, что лежит за гранью. С самого момента осознания собственной смертности человек сталкивается с экзистенциальным парадоксом: он обладает сознанием, способным к безграничным мечтам и творчеству, но при этом ограничен временем и конечностью. Эта дилемма порождает тревогу, которая, если её не осмыслить, может парализовать, отравлять радость бытия и удерживать нас от подлинной жизни.

Однако что, если страх смерти – это не тупик, а врата? Что, если в самом его сердце таится не разрушение, а ключ к глубочайшей мудрости, к раскрытию нашего истинного потенциала и к постижению полноты жизни? Эта книга предлагает именно такой взгляд: мы не призваны побороть смерть или отрицать её, а скорее трансформировать наше отношение к ней.

Мы начнем с исследования корней этого страха, его психологических и культурных проявлений, чтобы понять, как он влияет на нашу повседневную жизнь. Затем мы перейдем к процессу преобразования страха в мудрость, шаг за шагом разбирая, как можно отбросить иллюзии, встретиться со своими внутренними демонами, обрести умиротворение и развить истинную силу принятия. Это путешествие, которое ведет к обретению внутреннего покоя перед лицом неизбежного.

Следующим этапом станет пробуждение сознания – выход за рамки рационального понимания смерти к интуитивному постижению, ощущению космического единства и осознанию смерти как энергии трансформации. Мы рассмотрим, как эти глубокие прозрения могут растворить границы между живым и мертвым, открывая путь к ощущению возвращения к изначальному Источнику.

Наконец, мы обратимся к одной из самых древних человеческих потребностей – обретению бессмертия. Но это будет не мистическое или буквальное бессмертие, а понимание того, как наша жизнь продолжается в памяти других, в нашем творческом наследии, в цепной реакции наших действий и в нашем вкладе в эволюцию человечества. Кульминацией станет осознание Колыбели Вечности – состояния полного смирения, завершенности и слияния с бесконечностью, где смерть воспринимается не как конец, а как возвращение домой, как другая сторона той же Тайны Бытия.

Эта книга – приглашение к внутреннему путешествию, которое изменит ваше восприятие не только смерти, но и жизни. Она не даст готовых ответов, но предложит инструменты и перспективы, которые помогут вам найти свой собственный путь к свободе от страха, к обретению глубокой мудрости и к полноценной жизни, наполненной смыслом и покоем, до самого последнего вздоха.

Глава 1: Шепот Небытия

Первое Дыхание Страха: Как осознание конечности проникает в детское сознание

Маленький Миша, лет пяти от роду, сидел на полу в гостиной, увлеченный строительством башни из кубиков. Его мир был прост и понятен, наполнен яркими красками, звонким смехом и теплом маминых объятий. Солнце за окном играло на занавесках, создавая причудливые узоры на стене. В этот момент, когда его маленькие пальчики с ловкостью ставили один кубик на другой, возводя хрупкое, но прекрасное сооружение, в его сознание прокрался первый шепот. Не шепот ветра, не шепот мамы, читающей книгу в соседней комнате, а нечто иное – легкое, почти неуловимое, но странно холодное.

Оно пришло не как мысль, не как слово, а как ощущение. Ощущение, что его башня, сколь бы высокой и прочной она ни казалась, рано или поздно упадет. Не оттого, что он сделает ошибку, не оттого, что кто-то её толкнет, а просто… потому что так устроен мир. И следом за этим ощущением, словно тень, скользнуло другое: если башня может разрушиться, то и всё остальное может. И он сам.

Это было первое дыхание страха, чистый, неразбавленный, инстинктивный ужас перед конечностью. До этого момента, понятие "вечности" для Миши было абсолютным. Мама всегда будет рядом, папа всегда будет сильным, солнце всегда будет светить. Игры будут бесконечными, конфеты не закончатся, а ночь всегда уступит место дню. Его мир был безопасным, предсказуемым и, главное, непрерывным. Но вот этот неведомый шепот прошептал о прекращении.

Конечно, он видел мертвых птиц, раздавленных на дороге жуков. Он знал, что цветы вянут, а игрушки ломаются. Но это было что-то внешнее, не касающееся его самого, его семьи, его любимого плюшевого мишки. Смерть, в его понимании, была чем-то, что случалось с другими, далекими и неважными вещами. Она не имела отношения к его живому, дышащему, играющему "я".

Но шепот прокрался именно туда – в самое ядро его существа. И он не мог сформулировать это словами. Как объяснить маме, что он вдруг почувствовал, что однажды его не будет? Как рассказать, что ощущение исчезновения пронзило его, когда он так увлеченно строил свою башню? Это было слишком абстрактно, слишком чуждо его детской логике.

По мере того, как Миша рос, этот шепот становился громче, облекаясь в более четкие формы. Он видел, как уходят из жизни домашние животные, как стареют бабушки и дедушки. Слышал, как взрослые говорят о "безвозвратной потере", о "конце пути". Эти слова, изначально пустые для его детского ума, постепенно наполнялись смыслом, ужасающим и необратимым. Он начал понимать, что смерть – это не просто исчезновение, а полное отсутствие. Отсутствие голоса, смеха, прикосновений. Отсутствие "я".

В этот период, детский страх смерти часто проявляется в кошмарах. Мише снились сны, где он терял маму в толпе и не мог её найти, где его любимые игрушки рассыпались в прах, а он сам оказывался в огромной, пустой комнате, где не было ни света, ни звука. Эти сны были лишь отражением его пробуждающегося понимания, что все, что он любит, может исчезнуть, и что он сам подвержен этой же участи.

Дети часто задают вопросы о смерти. "Мама, а ты умрешь?" "Папа, а что будет, если я умру?" Взрослые, как правило, стараются смягчить удар, придумывают сказки о рае, о звездах, о "переходе в лучший мир". Они делают это из любви, стремясь защитить хрупкое сознание ребенка от ошеломляющей правды. Но на самом деле, эти попытки лишь откладывают неизбежное столкновение с реальностью. Они не устраняют шепот, а лишь заглушают его на время, позволяя ему уйти в подсознание, где он продолжает свою невидимую работу.

Со временем, этот детский страх трансформируется. Он не исчезает полностью, а скорее, принимает новые формы. Он становится тревогой о будущем, желанием "успеть", "оставить след", "не быть забытым". Он проникает в наши стремления к успеху, в наш перфекционизм, в нашу жажду контроля. Мы начинаем бессознательно строить свою жизнь так, чтобы обмануть смерть, чтобы убедить себя в своей неуязвимости. Мы создаем свои "башни из кубиков", свои иллюзии вечности, надеясь, что они никогда не рухнут.

Именно в детстве, когда сознание еще не обременено сложными защитными механизмами взрослого мира, происходит это первичное столкновение с конечностью. Это момент, когда семя страха смерти проникает в почву нашей души, чтобы затем прорасти в сложную, многослойную систему восприятия, которая будет сопровождать нас всю жизнь. Этот шепот, который Миша услышал в детстве, был не просто звуком – это был зов небытия, на который человеческое сознание откликается глубоким, фундаментальным страхом. И чем раньше мы осознаем этот первородный страх, чем честнее мы к нему отнесемся, тем больше у нас шансов не просто прожить жизнь, но и осознанно встретить ее неизбежный конец, когда "колыбель" примет нас в свои объятия.

Эхо Прародителей: Генетическая память страха смерти

Страх смерти – это не просто результат индивидуального опыта или культурного воспитания. Он глубоко заложен в нас, в наших генах, как эхо миллионов лет эволюции. Это не просто приобретенный рефлекс, а часть нашего генетического кода, унаследованная от бесчисленных поколений предков, для которых выживание было высшим законом. Каждый из нас, кто живет сегодня, является потомком тех, кто был достаточно осторожен, достаточно напуган опасностью, чтобы избежать её и продолжить род. И эта осторожность, этот страх, передались нам на клеточном уровне.

Представьте себе нашего первобытного предка, живущего в дикой, непредсказуемой среде. Каждый шорох в кустах, каждое движение тени могло означать конец. Саблезубый тигр, ядовитая змея, обвал камней, враждебное племя – смерть подстерегала повсюду. В такой реальности, инстинкт самосохранения был не просто полезен, он был жизненно необходим. Те, кто не обладал этим мощным инстинктом, кто был бесстрашен до безрассудства, не выживали. Они не оставляли потомства. Таким образом, через естественный отбор, в нас закрепился глубокий, инстинктивный страх перед всем, что угрожает нашей жизни, и, следовательно, перед самой смертью.

Этот страх проявляется не только в сознательном избегании опасности, но и на физиологическом уровне. Когда мы сталкиваемся с угрозой, наше тело реагирует мгновенно: сердце начинает бешено колотиться, дыхание учащается, мышцы напрягаются. Это реакция "бей или беги", древний механизм выживания, который срабатывает автоматически, без участия сознания. И этот механизм – прямое доказательство того, что страх смерти не является исключительно ментальной конструкцией. Он встроен в нашу биологию.

Можно сказать, что наша нервная система – это живой архив всех тех угроз, с которыми сталкивались наши предки. Нейроны, синапсы, химические медиаторы – всё это работает как сложная система оповещения, активизирующаяся при малейшем намеке на опасность. Даже если мы никогда в жизни не встречали дикого зверя или не оказывались в зоне боевых действий, наш организм готов к таким сценариям благодаря наследственным паттернам поведения. Мы несем в себе коллективный опыт выживания.

Этот генетический отпечаток проявляется и в наших снах и кошмарах, где мы часто сталкиваемся с символами смерти и угрозы, даже если в нашей повседневной жизни таких угроз нет. Сон о падении, о преследовании, о потере близких – все это может быть отголосками древних страхов, которые передаются из поколения в поколение. Мы можем не осознавать их источник, но эмоциональный отклик будет всегда.

Интересно, что этот генетический страх смерти тесно переплетается с другими базовыми инстинктами, такими как инстинкт размножения. Продолжение рода – это, по сути, способ обмануть смерть, обеспечить своё символическое бессмертие через потомство. Мы не просто хотим выжить сами, мы хотим, чтобы наша линия продолжалась, чтобы наши гены передавались дальше. Это ещё одно проявление глубоко укоренившегося стремления к пролонгации существования, даже если это не наше собственное индивидуальное существование.

Однако, в современном мире, где большинство из нас не сталкивается с ежедневными угрозами жизни, этот архаичный страх может проявляться в искаженных формах. Он может стать источником хронической тревоги, панических атак, фобий. Человек может бояться высоты, замкнутых пространств, микробов, даже если рационально понимает, что реальной угрозы нет. Это эхо прародителей, которое срабатывает в совершенно иных условиях, вызывая ненужное напряжение и страдание.

Изучение страха смерти с точки зрения эволюционной психологии позволяет нам понять, что это не слабость, а, скорее, сильнейший механизм выживания, который когда-то был абсолютно необходим. Но осознание этого механизма также дает нам возможность переосмыслить его. Если страх смерти – это всего лишь биологический инструмент, который служил своей цели в прошлом, то можем ли мы научиться контролировать его, а не быть его рабами? Можем ли мы, понимая его древнее происхождение, уменьшить его власть над нашей жизнью?

В конечном итоге, генетическая память страха смерти – это не проклятие, а подарок эволюции. Она заставила нас быть осторожными, развивать интеллект, создавать общества, которые обеспечивают безопасность. Она является движущей силой многих наших достижений. Но для того, чтобы двигаться дальше, чтобы освободиться от цепей бессознательного ужаса, мы должны признать это эхо в себе, понять его корни и научиться жить с ним в гармонии, а не в постоянной борьбе. Только тогда мы сможем по-настоящему осознать, что страх – это лишь один из инструментов выживания, но не единственный компас, по которому должна строиться наша жизнь.

Тени Культуры: Как общество формирует наше отношение к уходу

Если генетическая память закладывает основу страха смерти, то культура – это архитектор, который возводит на этой основе сложный и многогранный дворец нашего отношения к уходу. Общество, в котором мы рождаемся и растём, с его традициями, ритуалами, верованиями и табу, оказывает колоссальное влияние на то, как мы воспринимаем конец жизни. Культура не просто формирует наши взгляды, она внедряет их, часто незаметно, через язык, искусство, религию, даже через повседневные разговоры.

Взять, к примеру, язык. Слова, которые мы используем для описания смерти, сильно влияют на наше восприятие. "Ушёл из жизни", "покинул нас", "отошёл в мир иной" – эти эвфемизмы, распространённые во многих культурах, призваны смягчить удар, сделать смерть менее резкой и окончательной. Они создают ощущение, что человек не исчез полностью, а просто переместился куда-то. Но, скрывая истину, они также мешают нам напрямую столкнуться с реальностью небытия, усиливая нашу тревогу перед неизвестностью. В то же время, более прямые выражения, используемые в других культурах, могут формировать более реалистичное, хотя и менее утешительное, отношение.

Религия является, пожалуй, наиболее мощным культурным инструментом в формировании отношения к смерти. Практически каждая религия предлагает свою интерпретацию того, что происходит после смерти: рай, ад, перерождение, слияние с божественным. Эти нарративы, по сути, являются попыткой преодолеть страх небытия и дать надежду на продолжение существования. Они предоставляют готовые рамки для осмысления конца, обещая утешение и смысл. Для верующего человека, смерть перестает быть окончательным исчезновением, превращаясь в переход, экзамен или путь к вечному блаженству. Однако, для тех, кто не разделяет эти верования, религиозные догмы могут создавать дополнительное давление, порождая страх не только перед смертью, но и перед "неправильным" концом.

Ритуалы прощания – похороны, поминки, траурные церемонии – играют важнейшую роль в коллективном проживании горя и принятии смерти. Они дают людям возможность выразить свои чувства, получить поддержку, а также символически проводить умершего в "последний путь". Эти ритуалы различаются от культуры к культуре: от пышных празднеств в некоторых традициях, где смерть воспринимается как часть цикла жизни, до тихих и скорбных церемоний, где преобладает горе. То, как общество публично справляется со смертью, учит нас, как индивидуально воспринимать её. В культурах, где смерть табуирована и вытеснена из публичного пространства, люди склонны испытывать больший страх и тревогу, поскольку у них нет адекватных механизмов для проживания этого опыта.

Искусство – литература, живопись, музыка, кино – также является мощным формовщиком нашего отношения к смерти. Через искусство мы исследуем темы конечности, потери, бессмертия. От античных трагедий до современных фильмов ужасов, от реквиемов до колыбельных, искусство помогает нам осмыслить смерть, выразить невыразимое и даже найти красоту в мимолетности бытия. Однако, если искусство чрезмерно романтизирует смерть или, наоборот, делает её исключительно пугающей, это может исказить наше восприятие.

Социальные нормы и ожидания тоже играют свою роль. В некоторых обществах, открытое выражение горя считается признаком слабости, в то время как в других оно приветствуется как необходимое условие для исцеления. Ожидания относительно "хорошей смерти" – мирной, в окружении близких, без страданий – также формируются культурой. Когда реальность не соответствует этим ожиданиям, это может привести к дополнительным страданиям и чувству несправедливости.

Современная западная культура, в частности, часто характеризуется вытеснением смерти из повседневной жизни. Смерть становится невидимой, происходит в больницах и хосписах, а не дома. Мы избегаем разговоров о ней, стремимся к вечной молодости и здоровью, игнорируя неизбежность старения и увядания. Это стремление "победить" смерть, продлить жизнь любой ценой, несмотря на все достижения медицины, лишь усиливает наш страх перед ней. Ведь если смерть – это провал, то мы постоянно живем под угрозой неудачи.

Таким образом, тени культуры не просто формируют наше отношение к уходу – они буквально строят наш мир вокруг этого фундаментального вопроса. Они дают нам инструменты для осмысления, но также могут возводить барьеры, мешающие нам принять смерть как естественную часть жизни. Понимание того, как культура влияет на нас, является первым шагом к осознанному переосмыслению нашего страха. Если мы осознаем, что многие из наших убеждений о смерти – это всего лишь конструкты, созданные обществом, а не абсолютные истины, мы можем начать разбирать эти конструкции, чтобы найти свой собственный, более гармоничный путь к принятию неизбежного.

Пророчества Подсознания: Сны и предчувствия о конце

Помимо генетической памяти и культурных наслоений, существует еще один мощный источник нашего восприятия смерти, глубоко спрятанный в недрах нашего подсознания. Это сны и предчувствия, которые часто выступают в роли таинственных пророков, шепчущих о конце, даже когда наше сознание изо всех сил пытается игнорировать или рационализировать эту тему. Подсознание, освобожденное от оков логики и социальных табу, говорит с нами на языке символов, образов и ощущений, которые могут быть как утешительными, так и пугающими.

Сны о смерти – это одно из самых распространенных и мощных проявлений подсознательного диалога с конечностью. Эти сны редко бывают буквальными. Чаще всего они предстают в виде символических образов, которые наша психика использует для обработки информации и эмоций, связанных с темой ухода. Сон о падении с высоты, о потере зубов, о невозможности найти дорогу, о разрушающемся доме – все это может быть подсознательными метафорами потери, уязвимости и, в конечном итоге, смерти. Иногда нам снятся умершие близкие, что может быть как проявлением горя и тоски, так и способом подсознания помочь нам принять их уход, или даже нести какие-то послания.

Психоаналитики, от Фрейда до Юнга, уделяли особое внимание снам о смерти, видя в них не только отражение страхов, но и возможности для психологического роста. Для Фрейда, сны о смерти могли быть выражением скрытых желаний или конфликтов. Для Юнга, они могли быть проявлением коллективного бессознательного, архетипических образов, которые универсальны для всего человечества и касаются фундаментальных вопросов бытия и небытия. Сны, в его понимании, могли быть способом подсознания интегрировать идею смерти в наше сознание, чтобы мы могли жить более полноценно, осознавая свою конечность.

Помимо снов, существуют предчувствия – необъяснимые ощущения, интуитивные догадки или яркие образы, которые появляются внезапно и кажутся пророческими. Люди часто рассказывают о случаях, когда они чувствовали приближение смерти близкого человека задолго до того, как это произошло. Это может быть необъяснимая тревога, ощущение присутствия, или даже четкие видения. Хотя научное объяснение таким феноменам часто отсутствует, их существование и распространенность заставляют задуматься о глубинных связях между нашим сознанием, подсознанием и реальностью.

Предчувствия могут проявляться и в более тонких формах. Например, человек, приближающийся к концу жизни, может начать говорить о своих нереализованных желаниях, о незавершенных делах, как будто подсознание подает ему сигналы о том, что время уходит. Иногда это проявляется в изменении поведения: человек может начать переоценивать свои приоритеты, искать примирения с теми, с кем был в ссоре, или стремиться провести время с теми, кто ему дорог. Это не всегда осознанные действия; часто они являются результатом глубоких внутренних процессов, которые подсознание инициирует в ответ на приближающийся конец.

Особое место занимают предсмертные видения и переживания, которые описывают люди, находившиеся на пороге смерти, но затем вернувшиеся к жизни. Это могут быть видения света, встречи с умершими родственниками, ощущение выхода из тела, панорама всей жизни, проносящаяся перед глазами. Хотя эти переживания часто объясняются изменениями в работе мозга под влиянием стресса и недостатка кислорода, их универсальность и глубокое влияние на тех, кто их пережил, заставляют задуматься о чем-то большем. Для многих, это не просто галлюцинации, а доказательства существования чего-то за пределами физического тела, что радикально меняет их отношение к смерти, уменьшая страх и наполняя их ощущением покоя и даже радости.

Изучение этих "пророчеств подсознания" – снов, предчувствий и околосмертных переживаний – позволяет нам расширить наше понимание смерти за пределы чисто рационального и материалистического подхода. Оно открывает двери в мир, где психика человека не просто пассивно реагирует на внешние события, но активно участвует в процессе осмысления и принятия конечности. Эти переживания могут быть не просто отражением страхов, но и способом подсознания подготовить нас, помочь нам пройти через этот великий переход.

Если мы научимся слушать эти шепоты – эти сны, эти интуитивные толчки, эти глубокие внутренние ощущения – мы сможем не только лучше понять свой собственный страх смерти, но и, возможно, обрести новое, более глубокое и мирное отношение к этому неизбежному этапу нашей жизни. Ведь подсознание, в своей мудрости, возможно, уже знает то, что сознание еще только пытается постичь: смерть – это не только конец, но и часть чего-то гораздо большего, глубокого и таинственного, что ждет нас за последним дыханием.

Ловушки Логики: Попытки рационализировать и избежать неизбежного

Человеческий разум, этот удивительный инструмент познания и созидания, парадоксальным образом становится одной из главных ловушек, когда дело доходит до осмысления смерти. Столкнувшись с абсолютной и непостижимой реальностью конечности, наш мозг, стремящийся к порядку, контролю и смыслу, запускает мощные защитные механизмы. Мы пытаемся рационализировать неизбежное, втиснуть его в рамки логики, которая по своей природе ограничена и не может охватить метафизические аспекты небытия. Эти попытки, сколь бы изощренными они ни были, в конечном итоге оказываются ловушками, отсрочивающими, но не устраняющими, столкновение с экзистенциальным ужасом.

Одной из самых распространенных ловушек логики является отрицание. Это не просто "не хочу об этом думать", а глубоко укоренившийся механизм, позволяющий нам продолжать функционировать, несмотря на знание о своей смертности. Мы убеждаем себя в собственной неуязвимости, отмахиваемся от предупреждающих знаков, игнорируем статистику. "Со мной этого не случится", "Я ещё молод", "У меня ещё много времени" – эти внутренние мантры являются попытками рационального разума отгородиться от дискомфортной правды. Мы живем так, будто будем жить вечно, откладывая важные решения, прокрастинируя, не задумываясь о последствиях. Отрицание создает пузырь иллюзорной безопасности, внутри которого мы чувствуем себя неуязвимыми.

Другой ловушкой является "осознанное забвение". Мы знаем, что умрем, но активно подавляем эту мысль. Как только она начинает проникать в сознание, мы тут же отвлекаемся на работу, развлечения, социальные сети – на все, что угодно, лишь бы не думать об этом. Этот постоянный "фоновый шум" современной жизни часто служит прикрытием для нашего страха перед тишиной небытия. Мы заполняем свою жизнь активностью, чтобы не оставаться наедине с мыслями о конце, чтобы не дать логике задать неудобные вопросы.

Интеллектуализация – это ещё одна форма ловушки. Мы можем часами рассуждать о смерти, читать философские трактаты, изучать религиозные концепции, но при этом эмоционально оставаться полностью отстраненными. Мы анализируем, классифицируем, строим теории, но не позволяем себе чувствовать ужас или печаль. Это способ превратить нечто глубоко личное и экзистенциальное в предмет академического изучения, дистанцироваться от него, чтобы не столкнуться с его непосредственным влиянием на нашу жизнь. Человек может блестяще цитировать Ницше или Шопенгауэра, но при этом жить в постоянном страхе, который не осознает.