Полная версия:

Такова жизнь

Николай Чечулин

Такова жизнь

Благодарность: Байбородовой Светлане Юрьевне и Ковалёву Константину Фёдоровичу, за оказание помощи в подготовке романа и стихов к изданию.

Об авторе, его романе и стихах

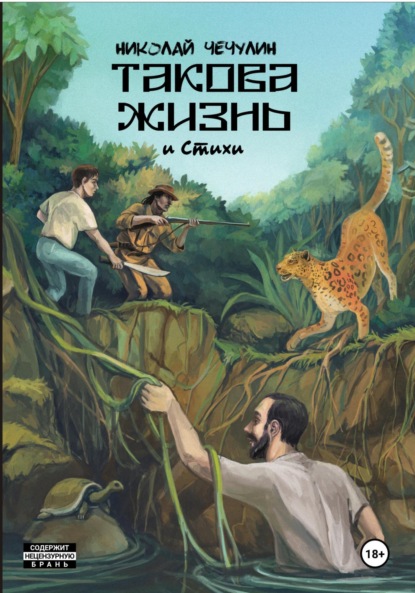

Роман «Такова жизнь» Николая Чечулина – уникальное по форме и по содержанию литературное явление. Это какой-то новый жанр, сочетающий в себе и приключенческий роман, и любовный, и шпионский, и философско-политический. И, если так можно выразиться, летописный. То есть это не автобиография автора под псевдонимом, а биография конца XX века и начала XXI века, их летопись, где автор не просто прототип главного героя, а летописец.

Этот жанр не создан по прихоти автора, а возник из самой жизни героя, прототипом которого является сам автор. Его судьба и образ мысли столь необычны, что не нужно было ничего придумывать. Судьба автора счастливым образом сложилась так, что она полностью, без прикрас, выдумки и фантазии ложится в рамки серьёзного романа. Единственное, что в нём изменено, это имена и фамилии персонажей, а также названия фирм и некоторых организаций.

Герой романа Николай Жуков не сверхчеловек, который побеждает всё, что ему противостоит, как в голливудских фильмах. Он просто сильный духом человек, который иным быть не может ни при угрозах его жизни, ни перед соблазнами получения богатства и высокого положения за счёт отказа от принципа жить по правде. Этому, а также предприимчивости и самостоятельности его научило чрезвычайно тяжёлое, почти сиротское деревенское детство в Сибири, когда можно было либо погибнуть, либо, упорно трудясь, выжить, кормя своих младших братьев и сестёр, а затем стать образованным и успешным молодым человеком. Некоторые, впадая в бедность, выживают за счет изворотливости, неотделимой от лживости, а Жуков выживает благодаря честному отношению к людям и к делу. Для этого ему постоянно приходится сопротивляться злу.

Как искренний человек он инстинктивно стоит на стороне добра, не скрывая свой позиции, от чего подвергается ударам зла. А само зло одевается в одежды порядочных людей и безжалостно расправляется с людьми, если они мешают своей сутью. Тютчев гениально выразился: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Герой романа посетил его именно в такие «минуты», длиной в… годы. В роковые годы. Повествуя от первого лица, он описывает не только свою биографию, но и биографию нашей страны. Причём на изломе её истории, при смене веков, а на деле – эпох. Рушится СССР, тоталитарный по своей сути и не поддающийся поэтому какой-либо «демократической перестройке», а на его развалинах вырастают сорняки пока ещё откровенно бандитского капитализма девяностых.

Николай – одновременно и современный Дон-Кихот, и д’Артаньян из романа Дюма. Но герой Дюма, такой честный, отважный и щедрый, только у него в романе, во многом он плод его фантазии (реальный д’Артаньян был человеком, считавшим каждую копеечку), а Жуков таков, как и его прототип. Автору не было нужды фантазировать, чтобы изобразить своего героя таким, чтобы он мог завоевать симпатии читателей.

Во всех частях романа Жуков остаётся оригинальным философом, политологом, знатоком промышленных проблем, изложенных необыкновенно доходчиво и увлекательно, а также тончайшим поэтом, у которого то и дело рождаются настоящие стихотворения в прозе о любви, о бытии, о Боге и о родной России, где главное место занимает дорогая его сердцу Сибирь. Много диалектных слов, употребляющихся в Сибири, создают неповторимый колорит местной жизни. А местами в своём романе автор прямо и весьма органично переходит на стихи, которые он присваивает Жукову.

Первая из пяти частей романа «Анна» повествует о невероятной, просто фантастической встрече двух любящих людей в условиях оккупации Польши гитлеровцами. Жуков узнаёт об этой встрече из первых уст. У этой истории есть ещё более фантастическое продолжение, произошедшее спустя десять лет, во время приключений героя в Аргентине.

Во второй части романа «Агент западных спецслужб» герою приходится работать по вопросам поставки и сервиса оборудования в длительной командировке в ГДР, посещая по делам фирмы Восточной и Западной Германии, где и развивается «шпионский» сюжет.

И там ему приходится столкнуться не с какой-либо местной мафией (таковой в ГДР не было), а с советской заграничной, занимавшейся всеми видами коррупции, хищения и разврата. Начальник, ценивший профессионализм Жукова, пытается втянуть его в коррупционные и развратные связи в качестве своего сутенёра. Это не просто «плохой начальник», это – символ советской бюрократии.

Очень ярко изображена обыденная для советской жизни сцена инквизиторского «производственного» собрания с шельмованием Жукова всем коллективом – это типичное демонизирование любого человека, не похожего на других и не желающего раболепствовать перед начальством.

Третья часть «На родине танго» полна удивительных и опасных приключений Жукова (включая встречу с НЛО) и одновременно глубокого анализа сути общества во внешне самой благополучной стране Латинской Америки, Аргентине, где живут приветливые люди, говорящие на самом лёгком европейском языке – испанском, как белые, так и индейцы, стране с красивыми пляжами и женщинами, чудной природой, где, однако, как выясняется, процветает жестокая мафия, и встреча – нос к носу – Николая с хозяином сельвы – ягуаром оказывается во много раз безопасней столкновения Жукова с местным мстительным мафиозо. При этом большинство сотрудников советского торгового представительства – в условиях влияния перестройки – не помогает Жукову: кто из равнодушия, а кто по причине коррупционных связей с мафией. Он чудом умудряется уцелеть во время нескольких покушений на него.

После прочтения очередной части романа невольно хочется узнать, что же будет в следующей, как в сказках Шахерезады! Но если в этих, всем известных сказках после прочтения очередной из них чувствуется приближение счастливого конца, то в книге Чечулина, как в русской сказке, чем дальше – тем страшней и тем интересней.

В четвёртой части «Возвращение на Родину» мы попадаем вместе с героем в новую, ельцинскую Россию, в которой при переходе на рыночные рельсы рушится прежняя экономика и бандиты крышуют всё от начала до конца. Жуков, несмотря на все преграды и опасности, начинает, налаживает и развивает свой честный производственный бизнес, в котором он, как может, создаёт благоприятные условия для работников. И при этом ему приходится бороться уже с настоящими бандами с помощью смекалки и смелости.

Врагам Жукова кажется, что они победили его, а на самом деле их побеждает он, вооружённый одной правдой. И за это судьба вознаграждает его высоким взаимным чувством с прекрасной девушкой, с которой он создаёт счастливую семью.

Эта чудесная любовная история рассказана в последней, пятой части романа «Явление любви». Именно явление, потому что так являться может только Божество или чудо, сотворенное им. Эта часть венчает роман как свет беспредельного счастья, к которому влюблённые приходят, преодолев немало препятствий. Это любовь умудрённого необыкновенной, трудной и достойной жизнью мужчины и совсем юной прекрасной девушки, полюбившей его за то, что он такой, какой есть. Не может быть сомнений, что эту часть неотрывно будут читать как юноши и девушки, так и люди зрелые, в чьих душах оживёт любовь их юных дней. Это не имеет цены в наше время, когда столь распространена любовь к деньгам и земным благам в сочетании с цинизмом отношений между людьми. Верится, что от знакомства с этой историей вдруг вновь ярко вспыхнут в душах читателей вечные «и жизнь, и слёзы, и любовь».

Таким же необыкновенно образным, ненарочитым, человеческим языком, как в романе, Николай Чечулин, высокоталантливый и оригинальный поэт, развивает тему «жизни, слёз и любви» в своих стихах, которые являются как бы романтическим продолжением его прозы и столь же увлекают читателя. Говоря о жизни, мы имеем в виду изображение им её в духе традиций реализма и романтики, то есть и такой, какая она есть, и такой, какой мы стремимся её создать, исходя из лучших движений души. Даже некоторые его печальные стихи полны оптимизма и веры в торжество правды, добра и любви.

Константин Фёдорович Ковалёв,член Союза писателей России,московское отделение, секция прозы.15 мая 2024 г.Часть первая. Анна

Когда в чужой стране переезжаешь из города в город, испытываешь странные чувства: никто тебя не провожает, нет беспокойства по поводу расставания с кем-то или с чем-то дорогим. На другом конце пути следования тебя тоже никто не ждёт, а потому нет ощущения радости предстоящей встречи. И кажется, что перемещаешься из пустоты в пустоту. Как бы потеряно нечто наиболее важное, без чего жизнь представляется неполноценной и определяется одним словом «чужбина».

Первые месяцы 1980 года я, будучи инженером по текстильному оборудованию, находился в столице Польши, Варшаве, по вопросам поставок ткацких станков и организации сервисного обслуживания. Тогда это были обычные дела, установившиеся в странах Совета Экономической Взаимопомощи. 14 апреля впервые наступила тёплая, солнечная погода. В тот день я должен был ехать в город Лодзь. На станции города Жирардов, что в пригороде Варшавы, где я жил последнюю неделю, я сел в поезд.

Перед самым отправлением в вагон вошла пожилая женщина. Поздоровавшись, сказав, что чуть не опоздала, спросила, свободны ли места, и села напротив. У неё было достаточно много мелких вещей, которые она всё ещё держала в руках. Она долго не двигалась, сидела, закрыв свои большие серо-голубоватые глаза, будто её покинули последние силы. Можно было подумать, что она не жива, если бы на её строгом лице не было усталой, едва заметной улыбки удовлетворения. Женщина была высокая, красивая, несмотря на возраст, с тонкими чертами лица. Бледность её ещё больше подчеркивал шелковый весенний красно-зелёный шарфик. Её вид был такой, будто она только что сошла с одного из многочисленных здесь монументов славы погибшим воинам. От неё веяло подлинными трагическими переживаниями бессмысленных и нелепых, жестоких событий, которые довелось перенести поколению двадцатого века, ставшему свидетелем массового истребления в большинстве своём неповинных людей.

Я не хотел беспокоить попутчицу своим присутствием и смотрел в окно, где медленно менялась привокзальная картина и махали руками на перроне редкие провожающие отъезжающим. Женщина первой и совершенно бодро обратилась ко мне. Она спросила, впервые ли я здесь, и отметила, что я говорю с акцентом. Узнав, что я русский, она оживилась, поинтересовалась, по каким делам я в Польше, и перешла на русский, иногда вставляя польские слова. Она очень удивилась моей текстильной профессии и тому, что семья Омара Хайяма более тысячи лет назад тоже занималась ткачеством. В ответ она рассказала, что её отец в своё время имел в России небольшую ткацкую фабрику. Ткали разные красивые гобелены, скатерти, покрывала. Иногда на заказ делали портреты с помощью жаккардовых машин. Она часто бывала в цехе, где работала ткачихой, или занималась проборкой основных нитей в ремизные рамы и в бердо ткацких станков. Отец требовал, чтобы дети до подробностей знали всё производство.

Ещё рассказала, что недавно здесь, в Жирардове, она была на текстильном комбинате и смотрела на новые ткацкие станки. Узнав, что станки именно нашего производства, была в восторге.

Поговорив ещё о запоздалой весне, она добавила, что, идя в вагон, словно знала, что непременно должна будет совершенно незнакомому человеку рассказать о своей жизни. В пожилом возрасте люди иногда могут подолгу разговаривать о чем-то для себя важном, если вдруг встретят благодарного слушателя. А расставаясь, с сожалением сетуют на то, что судьба их больше не сведёт. Повествованием о своих переживаниях рассказчик как бы невидимыми нитями связывает себя с этим случайным собеседником, оставаясь надолго в памяти его.

– До революции в России вся наша семья жила в Тверской губернии. Отец был поляк с немецкими корнями, и звали его Зигфрид. Мама была русская, образованная и интеллигентная, но, тем не менее, была волевой и руководила семьёй. Звали маму Елена, а папа звал её Еля. Отец был из бедной польской семьи, но благодаря своему трудолюбию и упорству из мелкого служащего стал довольно удачливым промышленником, и мы жили безбедно. Тогда я говорила по-русски так же хорошо, как и по-польски сейчас. И думала, что я буду всегда россиянкой и жизнь моя никогда не изменится, будет такой же, как у всех наших предков, как у мамы, тети, в этой бескрайней, белоликой стране. Но шестьдесят лет я уже не в России, и жизнь в Польше попортила мою родную речь, а кто я теперь – и сама не знаю.

Тогда, в конце семнадцатого года, отец сказал, что надо всё бросать и уезжать из России. В семье поселился страх, и мы не понимали, что с нами будет. Всё что можно было продать, мы продали, станки были никому не нужны. Отца и раньше беспокоили власти. Как только совершилась революция – может, из-за его происхождения или ещё по какой причине, я не знаю, – его начали преследовать и комиссары. Он очень расстраивался, и уехал во Львов под Рождество, предполагая устроить там дела и вызвать всех нас. Я, честно сказать, тогда не совсем понимала, почему происходит эта революция, и нам не хотелось менять нашу налаженную жизнь. Мы боялись людей с оружием на улицах, которые вряд ли могли сделать что-то хорошее.

Между тем от отца не было вестей. Только в конце марта следующего года мы получили от него письмо. Он писал, что у него все хорошо и что он приехать не сможет и нам надо самим выезжать во Львов. В конце мая, уже по высохшим дорогам, из Твери мы отправились в Москву. В Москве мы с трудом купили билеты на запад и сели в поезд, набитый людьми и багажом. Выехали не по расписанию, а с большой задержкой, к тому же поезд часто останавливался на станциях и подолгу стоял. Уезжая из России, я испытывала противоречивые чувства. Мне было жаль расставаться с родными местами моего детства. Ещё больше я не хотела оставлять здесь мою любовь, Фёдора Молина, от которого ждала письма. Нас сопровождали разные неудобства, и всё больше нарастала тревога из-за того, о чём говорили люди: прежняя жизнь уже больше не вернётся. С другой стороны, мне очень хотелось увидеть родные места моего отца, о которых он много рассказывал.

Наконец мы прибыли во Львов, и нас встретил отец. Он был сильно похудевший, и в глазах его не было радости. Жить мы стали на бедной окраине города, на немощёных улицах, и постепенно становилось понятно, что того сытного, беззаботного, дорогого российского неба больше не будет. У отца постоянного дела не было, он часто уезжал на несколько дней, приезжал расстроенным и говорил много о политике. Наша жизнь ещё больше изменилась в конце 1920 года, когда отец неожиданно умер от сердечного приступа. Мне был двадцать один год. Сразу вся наша семья распалась. Старший брат со своей женой и двумя детьми решил уехать в Краков, где он собирался воспользоваться связями отца, чтобы попытаться возродить его текстильное дело. Мама осталась в стареньком доме с моей младшей сестрой.

Я постоянно писала письма моему любимому Феде и отправляла в Тверь на адрес моей тёти. Ответа не было. Я плакала, переживала и никак не могла забыть Федю. Но жизнь шла, и за мной ухаживали молодые люди. Когда мне исполнилось двадцать два года, я вышла замуж за хорошего человека, служащего банка, и мы жили отдельно от моих родных, в доме его умершей бабушки. Мой муж был добрый, спокойный и в политику не вмешивался, но мы часто обсуждали военные действия польской армии, которая тогда отвоёвывала свои территории и у немцев, и у украинцев Советской республики. Ведь польского государства не было на карте Европы больше ста лет. Оно было в своё время разделено между Россией, Пруссией и Австро-Венгрией. И только в 1918 году благодаря Пилсудскому Польша стала возрождаться, и во всём обществе был взрыв патриотизма. В 23-м и в 24-м годах у нас родились два сына-погодка. Как только дети немного подросли, я стала учительствовать. Мне помогало хорошее образование, полученное в России, которому мои родители уделяли много внимания и тратили на него немало средств.

Жизнь моей семьи не была бедной, муж регулярно получал жалованье. Но поскольку подрастали дети, постоянно была забота, во что их одеть, особенно по праздникам, и было тяжело с продуктами. Но молодость помогала переживать эти трудности. Надо сказать, в молодости я была интересной внешности и хорошей собеседницей. Много читала Пушкина и Мицкевича и других писателей. Кое-что писала сама – больше о российской жизни, – но до издания рассказов и стихов дело не доходило. Казалось, жизнь моя была налажена и надо только радоваться, но в душе я постоянно думала о своём возлюбленном, оставшемся в России.

Раньше в Твери он жил недалеко от нас, а потом служил в Москве – он был офицер. А познакомились мы на пожаре, который случился у нас – горели баня и двор. Он случайно оказался возле нашего дома, а когда увидел пожар, тушил его и сильно пострадал. Увидев ожоги, я стала оказывать ему помощь, обрабатывая и забинтовывая раны. И с первой секунды поняла, что это мой мужчина и моя любовь. Когда я закончила с бинтами, я не смогла сдержать свои эмоции и поцеловала его в губы. Я гладила его по задымленным щекам и волосам и долго смотрела в его в зелёно-голубые глаза. Вскоре он уехал, но мы часто переписывались, изредка встречаясь. Последняя наша встреча была решающей в наших отношениях. Мы неделю жили в снятой квартире. Нам казалось, что другого мира не существует и солнце светит только нам двоим. Я его очень любила и была уверена: это моя судьба на всю жизнь. Сегодня я могу сказать, что всё так и было, но только вместе быть тогда, в России, нам было не суждено. Так распорядилась судьба. Только много лет позже, в августе – сентябре 1944 года, когда война уже шла к концу, мы виделись с Фёдором ежедневно и ежечасно, но на расстоянии. Нас разделял лагерный забор.

А тогда, когда мы с ним простились в России в последний раз и он уехал в свою часть, я долго о нём ничего не знала. Но однажды от него было одно письмо. Он писал, что находится на фронте в русской армии, воюет против немцев, был ранен. Потом, после госпиталя и подписания Брестского мира, он воевал на стороне красных. Обещал скоро вернуться и в письме просил моей руки. Я тогда не думала о том, что он воюет на стороне тех, кто разорил нашу семью. Я была молода и так глубоко не думала. Я жила чувствами к нему и надеждой быть рядом только с ним. Тогда я даже отказывалась уезжать с мамой во Львов. Моя мама и её сестра уговаривали меня, но я категорически отказывалась. Я надеялась, что Фёдор вот-вот приедет за мной. И только тогда, когда люди в форме с оружием пришли к нам, дом перегородили пополам, сделали второй вход, заселили туда человек пятнадцать военных, я поняла, что одной оставаться дома нельзя. Я написала Фёдору письмо, что меня могут увезти в Польшу, и просила его скорее приехать и забрать меня. К сожалению, от Федора на моё письмо ответа не было.

Уехав во Львов, я часто писала ему письма, высылая их на адрес тёти, но я не знала, что она тогда уже уехала в уездный городок к своей единственной дочери. О переезде тёти я узнала год спустя, когда она написала письмо моей маме. Конечно, для меня это было большим горем. Фёдор был моей первой любовью, и мысли мои всегда были только о нём. Эти мои переживания не отпускали меня, но вернуться в Россию я не могла – там шла Гражданская война. На предложение нового жениха выйти замуж я дала согласие. Муж знал о Фёдоре, и он был уверен, что судьба нас разлучила навсегда. Живя во Львове, я ощущала доброе внимание мужа, он меня любил, всё понимал и был терпелив. Дети были некапризными, что немаловажно для спокойствия семейной жизни. По вечерам у нас часто собирались друзья нашего круга, были и русские. Забегая вперёд, скажу, что два наших старших сына выросли хорошими ребятами, мечтали побывать в России, но были польскими патриотами. Когда они уже стали взрослыми, они погибли в оккупированной Варшаве в сорок четвёртом году, во время восстания против фашистов.

Она замолчала. Сидела, не опуская головы, смотрела задумчиво в одну точку, словно находилась в том ужасном времени истории своей семьи и страны, где ей, русско-польской женщине, пришлось пережить страшную трагедию.

– Это было ужасно… Фашизм – это ужасно. Даже звери не уничтожают себе подобных. Весь мир пострадал. Да, но я забежала вперёд. У нас были ещё две дочки. Тогда все дети подрастали и не знали, что ждут их впереди ужасные испытания. В конце тридцатых годов политика проникла во все семьи. В Германии рос национализм, и немцы постоянно напоминали Польше о территориях, которые Польша возвратила себе в двадцатых годах. В 1935 году по настоянию мужа мы переехали жить в Жирардов, что в пригороде Варшавы. Там было спокойнее. А через год умерла моя мама, которая часто мечтала вернуться в родную Тверь. Младшая моя сестра вышла замуж за служащего английского посольства, и они уехали жить в Англию. В августе 1940 года я получила известие, что сестра погибла в одном из южных английских городов во время бомбежки фашистскими самолётами. Сестра у меня была очень красивая. В августе 1939 года мой муж часто бывал в Варшаве, а когда возвращался, рассказывал тревожные вести о том, что Польша из-за политики европейских стран оказалась один на один с гитлеровской Германией. Несчастье случилось 1 сентября 1939 года. Немцы напали на Польшу. К тому времени они уже захватили часть Европы. Польские войска не могли противостоять германцам. Очень много поляков погибло.

Женщина тяжело вздохнула, было видно, что весь её рассказ – это сплошное чередование трагических событий.

Посмотрев на меня как-то тепло, она продолжила тише и медленнее, словно нехотя:

– Не буду рассказывать, что они здесь творили. Ведь потом они и у вас в Советском Союзе делали то же самое. Фашизм добрым не бывает…

Я про себя отметил, что она сказала «у вас», и это означало, что она, полурусская по крови, но по воспитанию россиянка, за двадцать лет жизни в Польше полностью утратила связь с Россией и чувствует себя полькой.

– Моего мужа арестовали в июне 1940 года. Через месяц я получила письмо из Освенцима, в котором он писал, что здоров и у него всё хорошо. И только позже я узнала, что другого содержания писем оттуда цензура не пропускала. А через четыре месяца я получила извещение, что мой муж умер. Трудно передать, что я пережила тогда. Муж был прекрасный человек, ничем не болел. После войны я была в Освенциме: ряды бараков, десятки газовых камер и всё остальное, сделанное руками человека для того, чтобы другой человек живым оттуда не вышел…

Тот, кому доведётся читать эти строки, не почувствует того, что чувствовал я, слушая рассказ и видя лицо этой женщины. Она молчала, слегка опустив голову, но так, что я видел её глаза. Казалось, они ничего не выражали, но только по её последним словам и дрогнувшему голосу я понимал, как глубоко она переживает то далёкое горе, которое и по сей день хранит её память. Я подумал о том, что рассказать о прошлом – это значит пропустить через себя это прошлое вновь. Доброе вспоминается по-доброму, а плохое – как у этой женщины. Она долго молчала, и я уже подумал, что она закончила и говорить больше о том времени не будет. Я не решался спросить что-нибудь, боясь снова заставить волноваться её уставшее от горя и прожитых лет сердце. Столь длинный и волнующий душу рассказ, естественно, утомил её, но ехать нам было ещё далеко, и я спросил:

– Где вы теперь живёте и с кем?

Она не ответила мне на мой вопрос и продолжила рассказывать:

– Я ведь сперва не хотела так много рассказывать о себе. Я только хотела поведать историю, связанную с вашими солдатами, и как эта история вновь свела меня с Фёдором и возродила мою первую любовь к нему. А вот разговорилась. Мне теперь легче.

Мужа моего, погибшего в Освенциме, я больше не увидела, хотя я обращалась в местную комендатуру, чтобы разрешили забрать его тело и похоронить. До конца войны было ещё далеко, и я переселилась к одной знакомой учительнице, с которой я вместе работала во Львове, в тихую деревеньку, как мне тогда казалось, в районе Кракова. Там я жила, пока шла война. После стало понятно, что во всей Польше нет тихого уголка, где можно было бы спокойно жить, не видя и не слыша, как фашисты сеют смерть. Пока шла война, казалось, что целый век прошёл.

Немцы всё отступали, и фронт всё приближался к нам. В трёх километрах от нашей деревни проходила железная дорога, и там была маленькая станция, где подневольные поляки под надзором немцев разгружали лес. Этот лес на машинах возили в нашу деревню в лагерь, где была пилорама на закрытой территории. Лагерь был всего в нескольких десятках метров от дома, где я жила. В барачных помещениях поляки, которых сгоняли на работу из окрестных деревень, делали ящики, которые потом на машинах вывозили. Вся округа знала о том, что если лесопилка сгорит, то немцы расстреляют всех работавших там жителей вместе с пленными, как это было в соседнем районе.