Полная версия:

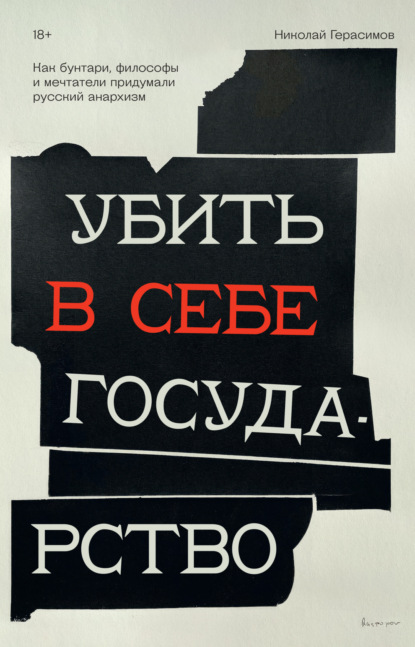

Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм

После возвращения из экспедиции Кропоткин стал пристально следить за революционными событиями во Франции, где разворачивалась драма Парижской коммуны. В ходе Франко-прусской войны (1870–1871) в стране разгорелся политический кризис. Император Наполеон III потерял власть, а правительство объявило о создании республики. На этом фоне активизировались радикальные левые силы, в том числе и анархисты. Они требовали полностью упразднить правительство и создать свободную конфедерацию. Кроме того, они предлагали реформировать экономику, создав сеть самоуправляемых кооперативов и ассоциаций. 18 марта 1871 года Париж объявил себя коммуной и призвал другие города к восстанию против республиканского правительства и прусских оккупационных войск. В Лионе, Марселе и Бордо прошли вооруженные выступления, но они закончились неудачей. Парижская коммуна оказалась в одиночестве и 28 мая 1871 года была разгромлена.

Кропоткин узнаёт, что некоторым коммунарам удалось бежать в Швейцарию, где действовали последователи анархиста Михаила Бакунина. В 1871 году князь пытается выехать в Европу, но его задерживают смерть отца и другие проблемы. В 1872 году он наконец получает разрешение на выезд и прибывает в Цюрих. Выясняется, что Интернационал, о котором так много говорят в печати, представляет собой, по сути, две самостоятельные политические силы: одни революционеры придерживаются взглядов Маркса, другие – Бакунина. Желая примкнуть к освободительному движению, Кропоткин не действует вслепую, а проводит сравнительное исследование. Он отправляется в Женеву, читает местные политические прокламации и сравнивает их с леворадикальной печатью в Цюрихе. Решающее значение для князя имела его поездка в Юрские горы, где функционировала Юрская федерация – свободная самоуправляемая группа рабочих-анархистов. После общения с ними и ознакомления с политической программой федерации он становится анархистом. Интересно, что Кропоткин находился в Швейцарии в одно время с Бакуниным, но их встреча так и не состоялась: князь не испытывал особого интереса к патриарху анархизма, а тот был уже слишком стар, чтобы знакомиться с очередным молодым революционером.

Вернувшись в Россию, Кропоткин продолжает научную работу, сочетая ее с активной социально-политической деятельностью. С одной стороны, он обобщает все свои научные наблюдения в области географии и геологии, с другой – уходит в революционное подполье и распространяет леворадикальную политическую литературу. Днем Кропоткин – солидный ученый, путешественник и работник ИРГО, а ночью – революционер, борец с государством и участник революционного кружка «чайковцев».[4]

Кропоткину удалось совершить несколько действительно крупных научных открытий. Хотя сам он главным своим достижением считал теорию строения Азиатского материка, наиболее сенсационной оказалась гипотеза князя о существовании среди вод Ледовитого океана неизвестного участка суши к северу от Новой Земли. Российское правительство даже хотело снарядить экспедицию, чтобы проверить догадку Кропоткина, но не смогло собрать необходимые средства. Зато австрийские власти независимо от России исследовали этот регион и открыли ту самую землю, о которой говорил ученый-анархист. Назвали ее, естественно, не в честь Кропоткина, а в честь австро-венгерского монарха – Землей Франца-Иосифа.[5]

«Исследование о ледниковом периоде» стало одним из главных научных трудов князя. Оно не только опровергало бытовавшее в то время представление о существовании в древности ледникового моря, но и доказывало, что именно в ледниковый период сформировались природные условия, во многом определившие развитие человека. Позднее Кропоткин высказал несколько интересных (хотя и спорных) предположений по поводу рациона древних людей. Например, он считал, что именно в ледниковый период человек стал употреблять в пищу мясо животных, так как скудная растительность не могла быть источником необходимых для выживания калорий. Впрочем, это сочинение занимает важное место в биографии Кропоткина еще и потому, что половина его была написана уже в тюрьме.

Князь-анархист в прямом смысле ходил в народ – вечером переодевался в простого рабочего и отправлялся читать лекции трудящимся Петербурга. Где-то его знали как Бородина, где-то он использовал другую фамилию. Некоторое время перевоплощения спасали Кропоткина от преследований жандармов, но со временем политическая полиция все же его засекла. 2 апреля 1874 года Кропоткин читал доклад на совете ИРГО о следах древнего оледенения в Финляндии и даже получил предложение занять место председателя отделения физической географии, а уже через два дня был арестован и помещен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости.

Восставшему против государства аристократу позволили завершить труд о ледниковом периоде – ему разрешалось читать научную литературу и пользоваться необходимыми письменными принадлежностями. Во всем остальном Кропоткин был в том же положении, что и все прочие узники Петропавловской крепости: одиночная камера, скудный тюремный рацион, сырость и холод. Очень скоро на Петра Алексеевича обрушились болезни: сперва несварение желудка и воспаление легких, а затем и вовсе цинга. Несмотря на строгие условия содержания, ему позволили получить медицинскую помощь. Для этого Кропоткина перевели в Николаевский военный госпиталь при тюрьме.

Петропавловская крепость славилась тем, что за всю историю ее существования ни одному узнику не удалось из нее бежать. Об этом знали все, включая друзей Кропоткина. Если нельзя сбежать из самой крепости, то, может быть, получится улизнуть из госпиталя? План разработал сочувствовавший русским революционерам доктор Орест Веймар: он предложил совершить побег не ночью, а днем, когда стража менее всего этого ожидает.

Кропоткин покинул госпитальный двор посреди дня, во время прогулки, миновал ворота и прыгнул в экипаж, где его ждали друзья. Часовой и несколько солдат пытались преследовать князя, но безрезультатно. Сработал эффект неожиданности – администрации и в голову не приходило, что кто-то решится на такой дерзкий побег. Позднее Петр Алексеевич сделает несколько заметок о произошедшем, из которых мы можем узнать следующее: сигналом для побега были звуки мазурки, которую играл скрипач, охранников тюрьмы отвлекал народоволец Юрий Богданович, рассказывавший об исследовании вшей под микроскопом, а после побега князь, чтобы остаться незамеченным, переоделся в солдатскую форму.

Как Кропоткин стал эмигрантом, придумал анархо-коммунизм и снова оказался в тюрьмеВ августе 1876 года в Англию приплыл русский эмигрант Сергей Левашов. Он поселился в Лондоне на Грейт-Перси-стрит, в доме № 3. Зарабатывал Левашов написанием заметок для крупнейшего научного журнала Nature и газеты The Times. Как-то Джон Келти, секретарь Королевского географического общества и сотрудник Nature, прочитал новость о том, что некий географ Кропоткин совершил побег из тюрьмы, покинул Россию и теперь скрывается от властей в Европе. Келти поинтересовался у Левашова, не читал ли он книгу о ледниковом периоде, написанную беглым географом. Тот ответил, что очень хорошо знает эту книгу, потому что сам ее и написал.

После бегства из России князь-анархист параллельно с научной деятельностью продолжает вести революционную борьбу. Он совершает поездки по всей Европе, участвует в демонстрациях в Швейцарии, Бельгии и Франции. Кроме того, он совершенствует саму теорию анархизма, разрабатывая концепцию анархо-коммунизма.

Во времена Кропоткина многие анархисты не ассоциировали себя с коммунистическим движением. Они часто противопоставляли себя коммунистам, полагая, что идеал последних – «казарменный социализм». Марксисты к тому времени почти монополизировали коммунизм как учение, но Кропоткин не собирался с этим мириться. Вместе с Джеймсом Гильомом и другими европейскими революционерами он с опорой на бакунинские идеи стал сближать понятия «анархизм» и «коммунизм». Кропоткин и Гильом пропагандировали безвластный коммунизм, идейно чуждый концепциям вроде «диктатуры пролетариата» и учению о диалектике, которая царствует в сфере экономического производства и социально-экономических отношений.[6]

Во Франции и Швейцарии Кропоткин начинает издавать журнал «Бунтарь» (Le Révolté). В этом деле князю помогают известный географ-анархист Элизе Реклю и публицист Жан Грав. Совместными усилиями они развивают анархо-коммунистическое понимание свободного общества. С их точки зрения, коммунизм – это учение о безвластном обществе, которое представляет собой федерацию самоуправляемых коммун. Частная собственность отрицается во всех смыслах: в юридическом, экономическом, культурном и политическом. Средства производства принадлежат жителям коммун, а коммуны соединены узами солидарности и взаимопомощи.

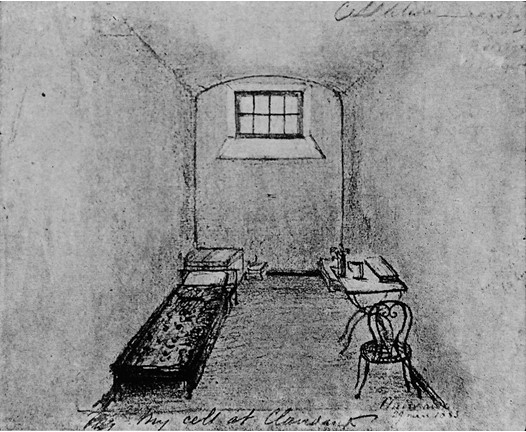

В 1878 году, в 36 лет, Кропоткин женился на Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович, молодой девушке, приехавшей учиться в Швейцарию из Томска. Брак был заключен без церковных обрядов, на анархических принципах полного равноправия. Супруги подписали трехлетний договор, который предусматривал возможность расторжения или продления каждые три года: на протяжении последующих лет они продлевали его четырнадцать раз. Вскоре после женитьбы они переехали из шумной Женевы в тихий Кларан. «Здесь, – вспоминал Петр Кропоткин, – при содействии моей жены, с которой я обсуждал всегда всякое событие и всякую проектируемую статью и которая была строгим критиком моих произведений, я написал лучшие мои статьи для Revolte… В сущности, я выработал здесь основу всего того, что впоследствии написал».

В 1882 году Кропоткина арестовывает французская полиция. Под давлением российского правительства его приговаривают к пяти годам лишения свободы. Протесты со стороны Виктора Гюго, Герберта Спенсера, Эрнеста Ренана, Алджернона Суинберна и многих других интеллектуалов и общественных деятелей не смогли повлиять на решение суда. Кропоткина сперва отправляют в тюрьму Лиона, а потом переводят в казематы Клерво.

В тюрьме князь снова с головой уходит в науку: пишет статьи для журнала The Nineteenth Century и изучает пенитенциарную систему изнутри. Имея за плечами опыт заключения в Петропавловской крепости, он сначала проводит сравнительный анализ тюремных порядков в разных странах, а потом начинает эмпирическое исследование поведения человека внутри пенитенциарной системы. Задолго до Мишеля Фуко Кропоткин обращает внимание на ключевые инструменты угнетения личности: дисциплину, изоляцию, систему тотального надзора. В 1886 году он выходит на свободу, а в следующем году публикует работу о тюремной системе – «В русских и французских тюрьмах», в которой анализирует не только петропавловский кейс и свое французское приключение, но и сюжеты, связанные со ссылками людей в Сибирь и на Сахалин. Кропоткин приходит к выводу, что тюрьма не исправляет человека, а напротив – воспитывает в нем «преступное поведение».

Рисунок Петра Кропоткина, изображающий его камеру в тюрьме Клерво. 1883 год

В 1886 году Кропоткин переезжает в Англию, где сразу разворачивает активную деятельность: заключает договор с «Британской энциклопедией» на написание статей о России, основывает анархо-коммунистический журнал Freedom («Свобода»), пишет несколько работ по теории анархизма («Хлеб и воля», «Речи бунтовщика», «Поля, фабрики и мастерские» и другие). Совместно с грузинскими анархистами Георгием Гогелией и Варлаамом Черкезовым он начинает издавать газеты «Хлеб и воля» и «Листки „Хлеб и воля“», обращенные к революционной общественности Российской империи.

На рубеже XIX–XX веков Петр Алексеевич ставит перед собой задачу обосновать анархизм с научной и философской точки зрения. Марксисты к тому моменту уже широко использовали диалектику для объяснения всех сфер человеческой жизни, от политики до культуры и морали, предлагая вполне завершенную философскую систему. Анархизм ничем подобным похвастаться не мог.

Перед Кропоткиным возник ряд трудностей. С одной стороны, он действительно хотел создать цельную философию анархизма, с другой – сомневался в существующих способах философского рассуждения. Еще в своих записках по философии 1880–1883 годов он замечает: «Философская система невозможна, ибо у нас нет ‹организованного› научного представления о ‹бытии›». Следовательно, если анархизм и возможно обосновать с философской точки зрения, то это не будет философская система в классическом смысле слова (как у Канта или Гегеля). В противовес многим интеллектуальным традициям своего времени русский князь решил развивать философские основания анархистской теории не посредством абстрактных умозаключений, а через анализ актуальных социальных проблем: монотонного и отчужденного труда, репрессивной системы образования, невыносимых условий жизни городских бедняков и так далее.

Как и всякий уважающий себя левый мыслитель, Кропоткин в первую очередь сосредоточился на проблеме труда. В работе «Поля, фабрики и мастерские» и во многих других сочинениях он отстаивает идею интегрального труда, которая умещается в лаконичную формулу: «промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с ручным». Подобно многим социалистам, Кропоткин полагает, что человек создан для всесторонней деятельности. Промышленная революция, поставленная на рельсы капитализма, сводит человеческий труд к монотонной работе, в которой нет места ни творчеству, ни изобретательству. Князь предлагает реформировать не только сам рабочий процесс, но и все социальное пространство. Предвосхищая идеи теоретика социальной экологии Мюррея Букчина, Кропоткин утверждает, что современная городская культура отчуждает человека от природных корней. Он критикует процесс капиталистической урбанизации, считая, что тот уничтожает нравственное основание человеческого бытия.

Русский князь предлагает принять ряд решительных мер и навсегда покончить с проблемой «города и деревни». По его мысли, сам город можно приспособить под аграрное производство. Например, парки вполне реально превратить в сады и огороды, тем самым сгладив контраст между деревенским и городским типом жизни. По сути, Кропоткин стремится соединить горожанина и деревенского жителя в фигуре человека трудящегося. Такой человек, по мысли князя, сможет сочетать разные свои таланты, не замыкаясь в рамках промышленного или аграрного производства, физического или интеллектуального труда.

Кропоткин разрабатывает концепцию «всестороннего образования», критикуя однобокость существующих педагогических подходов. Он утверждает, что ребенок должен иметь возможность применять полученные знания на практике, а не замыкаться в стенах класса или аудитории. Учащийся для русского князя – это не тот, кто проходит бесконечную подготовительную стадию, а тот, кто трудится и совершенствуется, постепенно развивая свои трудовые навыки и умножая знания.

В области педагогики Кропоткин идет вслед за Жан-Жаком Руссо, но встраивает свои идеи в сложный проект прогнозируемого будущего, где человек одерживает победу над всеми инстанциями власти, в том числе и над государством. Современница Кропоткина Надежда Критская справедливо замечает: «Мы можем сказать, что три великие задачи поставлены Петром Алексеевичем в области воспитания: 1) освобождение ребенка от ига Власти и Авторитета; 2) сочетание в школе и в жизни труда умственного с трудом физическим и 3) развитие в детях инстинктов общительности и чувств взаимопомощи, солидарности и справедливости». Внимание к человеку, его потребностям, природе и стремлению к свободе – все это легло в основу последующей традиции либертарного образования. Неслучайно знаменитый испанский педагог и анархист Франсеск Феррер будет связывать свой проект свободных школ в том числе с идеями русского князя.

Еще один камень преткновения для любого радикального учения – это проблема частной собственности. Кропоткин, в соответствии с идеями анархо-коммунизма, критикует сам институт собственности. Владение какой-либо вещью предполагает, что ее можно продать, сдать в аренду, превратить в инструмент извлечения прибыли и так далее. Но оправданно ли это с точки зрения моральной философии? Все, что произведено, – произведено коллективно. Мы пользуемся не только изобретениями, которые нам подарили предки (начиная с колеса и математического счета и заканчивая первыми промышленными проектами), но и ошибками, неудачами и достижениями современников. Вся культура связана во времени и пространстве. Благодаря усилиям каждого человека (большим или малым) в мире появились новые приборы, картины, одежды и способы производства. По Кропоткину, собственность может быть только общей и никакой другой. Признавая частную собственность, человек чувствует себя сильнее и могущественнее, чем он есть на самом деле. Вся социальная реальность, основанная на идее частного владения, подталкивает нас к эксплуатации: порабощению того, кто владеет меньшим, и подчинению тому, кто владеет бóльшим.

Анархизм как политическая философия всегда находился в очень сложных отношениях с проблемой частной собственности. Одни анархисты полагали, что частная собственность возможна лишь в очень ограниченных пределах (Пьер-Жозеф Прудон), вторые с этим соглашались, но настаивали, что рано или поздно вся собственность перейдет в руки производственных коллективов (Бакунин), третьи же утверждали, что собственность является неотъемлемым атрибутом человеческой жизни, поэтому уничтожение государства вовсе не предполагает отказа от нее (Лисандр Спунер, Бенджамин Такер, Джон Маккей). Последние опирались на идеи немецкого философа Макса Штирнера, автора книги «Единственный и его собственность» (1844). Штирнер доказывал, что эгоизм – это единственно возможное мировоззрение для любого противника государства. Кропоткин спорил с немецким философом и критиковал индивидуалистическое и эгоистическое понимание анархизма. Он указывал, что идеи Штирнера и его сторонников в действительности способствуют сохранению статус-кво и ведут «обратно к идее государства и власти, которую они так критикуют».

Штирнер полагал, что человек не может существовать без собственности хотя бы по той причине, что эго всегда чем-то владеет – например, собственным телом. Согласно философии Штирнера, собственностью потенциально может быть все, что выходит за пределы человеческого эго. Что эгоист сможет удержать в своих руках – то и будет его собственностью. Кропоткин же утверждает, что человек по-настоящему не может владеть ничем, кроме собственной жизни, а любая собственность – временна.

Современная эпоха, по мнению Кропоткина, – время, когда люди опредмечиваются и начинают походить на товары. Индивид отдает себе отчет в том, что он живой нравственный субъект, но в то же время общественная реальность организована так, что он постоянно наблюдает за собой как за объектом капиталистических отношений. Происходит расщепление естественного «я» на контролирующее «я» и «я» социально-ролевое. Человек как будто бы раздваивается на субъект и объект. Он опредмечивает себя в надежде соответствовать тем стандартам, которых требует социум, но все равно продолжает жить в страхе порицания со стороны других. Такое «удваивание» и расщепление происходит во всех сферах жизни: например, наряду с индивидуальными нравственными чувствами существует общественная мораль, а наряду с личными представлениями о прекрасном – эстетические нормы. Что это, как не антропологический дуализм?

Традиция антропологического дуализма предполагает строгое разделение разных сфер человеческого бытия. Например, русские нигилисты считали морально оправданным принцип разделения целей и средств, и потому для борьбы против угнетения использовали террор, а философы-неокантианцы утверждали, что существует не только окружающая действительность, но и самостоятельное царство ценностей. Для Кропоткина же, напротив, невозможен разговор о психологии в отрыве от физиологии, как и невозможно судить о моральном характере целей, если способ их достижения выводится за скобки. Он вообще скептически смотрит на идею изучать человека через разного рода дуализмы: души и тела, разумного и чувственного, индивида и его собственности, социальных проявлений человека и его телесно-природной организации.

Кропоткин – не единственный, кто на рубеже XIX–XX веков критикует дуализм социального и телесного. Так, звезда криминалистики доктор Чезаре Ломброзо полагал, что склонность к совершению преступлений определяется анатомией и физиологией. По его мнению, политические радикалы, особенно анархисты, – это люди, которые поражены разного рода недугами, как ментальными, так и физическими. Болезни эти на определенных этапах развития полностью определяют характер мыслей и поступков.

Кропоткина заинтересовали исследования Ломброзо. Он соглашается с итальянским доктором, что телесная организация человека сильно влияет на его умственную и нравственную жизнь. Однако князь считает, что преступное поведение нельзя объяснить только физиологией и анатомией. Он приводит несколько возражений. Во-первых, Ломброзо игнорирует социальный характер преступления. Во-вторых, если принять его точку зрения, то выходит, что человека необходимо изолировать от общества не из-за того, что он совершил преступление, а просто из-за того, что он склонен к этому по своему устройству.

Кропоткин соглашается с Ломброзо в одном: преступники чаще всего имеют телесные недуги, которые и подталкивают их к совершению преступлений. Но причины таких недугов следует искать в социальных отношениях: в бедности, голоде, нищете, общественном порицании.

Как Кропоткин поспорил с социал-дарвинистами, поддержал войну против Германии и вернулся в РоссиюВ ходе своих научных исследований Кропоткин познакомился с наиболее прогрессивными интеллектуальными течениями того времени – эволюционной теорией и антропологией Чарльза Дарвина. Его собственное представление об эволюции человека складывалось по мере того, как сам дарвинизм оказывался все теснее связан с политикой.

Еще в годы своего заключения в Клерво из изданного в виде брошюры конспекта лекции зоолога Карла Кесслера Кропоткин узнаёт, что в научном сообществе активно обсуждается феномен взаимовыручки среди животных. Князь вспоминает свои многочисленные путешествия по Сибири и понимает, что у этой гипотезы есть прочные доказательства. Как заметил один современный исследователь, Сибирь для Кропоткина стала тем же, чем Галапагосские острова для Дарвина, – путеводной нитью, которая привела его к главным научным открытиям. Кропоткин углубляется в науку с полным пониманием того, что весь его жизненный опыт путешественника, революционера и ученого теперь может дать наиболее ценные плоды. В 1890-е годы он активно конспектирует труды путешественников, натуралистов и антропологов с главной целью – получить фактическое подтверждение того, что взаимопомощь, о которой говорят Кесслер и другие ученые, присуща всем живым существам от насекомых до людей.

Стоит заметить, что такой точки зрения придерживались далеко не все дарвинисты. Например, британский зоолог Томас Гексли в своих работах доказывал, что мир есть бесконечное сражение живых существ – в природе и обществе. Если это так, то нам остается лишь смириться с социальным неравенством и следить, чтобы существующий баланс между власть имущими и бедняками не нарушался. Научные работы Гексли использовали социал-дарвинисты, полагавшие, что право сильнейшего обусловлено законами природы, а не историческими обстоятельствами. В своей книге «О положении человека в ряду органических существ» Гексли анализирует скелеты людей и приматов, указывает на сходство в их морфологии и на этом основании утверждает, что человек произошел от обезьяны. По мысли британского ученого, анатомических аргументов вполне хватает для того, чтобы объяснить процесс антропогенеза. При этом он полностью игнорирует социальный фактор.

Начиная с 1890-х годов Кропоткин публикует в The Nineteenth Century целую серию статей, направленных против этических и эволюционных воззрений своего оппонента. Его цель – доказать, что Гексли ошибочно уделяет все внимание борьбе за существование, считая ее главным фактором развития всего живого. Ведь если это так, то совершенно неясно, откуда у нас взялись представления о добре, благе и справедливости. В статье «Справедливость и нравственность» Петр Алексеевич особенно полемически агрессивен – в ней он разбирает оксфордскую лекцию Гексли «Эволюция и нравственность»:

Но откуда же зародился этот нравственный процесс? Повторять вслед за Гоббсом, что нравственные начала внушены законодателями, значило бы не давать никакого ответа, так как Гексли определенно утверждает, что законодатели не могли заимствовать таких мыслей из наблюдений природы: этического процесса не было ни в дочеловеческих животных обществах, ни у первобытных людей. Из чего следует – если только Гексли прав, – что этический процесс, т. е. нравственное начало в человеке, никоим образом не могло иметь естественного происхождения. Единственным возможным объяснением его появления остается, следовательно, происхождение сверхъестественное. ‹…› А потому Джордж Миварт, преданный католик и в то же время известный ученый, естествоиспытатель, немедленно после появления лекции Гексли в The Nineteenth Century поместил в том же журнале статью под заглавием «Эволюция господина Гексли», в которой поздравил автора лекции с возвращением к учениям церкви.