Полная версия:

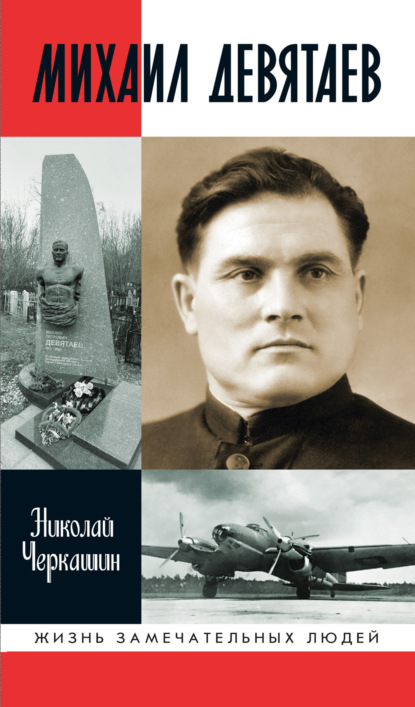

Михаил Девятаев

Но наступал год, который мог обрушить все его заоблачные планы.

Глава третья

Год тысяча девятьсот тридцать седьмой

В начале 1937 года в Казани торжественно открывали Клуб речников.

Учебный корпус находился на окраине города – в Адмиралтейской слободе, рядом с Бишбалтой, у старого устья Казанки. Как раз там в ХVIII веке находилось одно из крупных адмиралтейств России и велось строительство военных кораблей для Азовской и Каспийской флотилий. Начинался Речной техникум как профессиональное училище для мальчиков, в том числе сирот и оставшихся без попечения родителей. Открыли учебное заведение в начале 1904 года в торжественной обстановке – в присутствии губернатора, ста первых учеников и многочисленной публики.

Казанское речное училище стало одним из первых в России, в нем готовили средний и младший состав экипажей для пассажирских и грузовых судов; готовили судоводителей, эксплуатационников, диспетчеров… Первый выпуск состоялся в 1906 году. Техникумом же учебное заведение стало с 1932-го. Своим возрождением оно обязано бурному развитию народного хозяйства в годы первых пятилеток, когда остро встал вопрос о кадрах на речном транспорте.

Но все это присказка к очень важному событию нашей повести: на торжественном открытии Дома культуры Речного техникума Михаил Девятаев увидел черноглазую ладную девушку с черной как смоль косой. Не долго думая он подошел к ней и представился:

– Михаил Девятаев, второй курс.

Девушка улыбнулась и тоже назвала свое имя:

– Фаузия. Можно проще – Фая.

– А что означает ваше имя? – Михаил всегда был любознательным.

– Фаузия по-татарски – «победительница».

– Прекрасное имя! Можете считать, что меня вы уже победили.

Слово за словом, шутка за шуткой, а они отделились от общей толпы и под звуки духового оркестра отправились гулять по старым улочкам Адмиралтейской слободы. Михаил в своей синей, почти морской, форме смотрелся очень выигрышно, да и Фая, тоже в синем, под стать девятаевской фланелевке, платье выглядело замечательно. Красивая пара составилась неожиданно и прочно. Как будто их притянуло невидимым магнитом.

Фая, Фаина, готовилась стать медиком, микробиологом, хотя всегда мечтала стать историком.

– Археологом-стахановцем! – улыбалась она. – Но пока работаю лаборанткой в Институте эпидемиологии.

– А я вот тоже: учусь на речника, а мечтаю быть летчиком!

Торжественные мелодии возле Дома культуры сменились плавным вальсом, и молодые люди отправились на только что открывшуюся танцплощадку.

Так началось это замечательное знакомство, а потом продолжилось в другие воскресные дни – в городском кинотеатре, парках, на танцплощадках. Фаина обладала прекрасным музыкальным слухом, великолепным голосом, чувством ритма и замечательно танцевала. Жаль, времени на общение выпадало не очень много: аэроклуб забирал почти все свободные часы студента Девятаева. А тут и вовсе выпала нешуточная разлука…

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем перепись населения? Бери опросные бланки, иди к людям, опрашивай да записывай… Но в трагическом 1937 году и это простое мероприятие таило немало опасностей для переписчиков всех уровней. Дело в том, что в канун переписи в стране прошли два громких процесса против «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», а в конце января 1937 года – против «параллельного антисоветского троцкистского центра». Среди врагов народа оказались и руководители статистической службы – начальник бюро переписи населения Олимпий Аристархович Квиткин, его заместитель Лазарь Соломонович Брандгендлер, а также заместитель начальника отдела учета транспорта и связи Иван Максимович Обломов.

Спустя восемь месяцев после переписи специальным постановлением Совнаркома она была объявлена проведенной «с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением утвержденных правительством инструкций», ее организация была признана неудовлетворительной, материалы – дефектными. Полученная в результате переписи численность населения страны оказалась гораздо меньше ожидавшейся и даже меньше публиковавшихся оценок для прошлых лет. Данные переписи в то время обнародованы не были, но теперь мы знаем, что она учла 162 миллиона человек. Между тем, согласно последней оглашенной с высоких трибун и опубликованной тогда оценке, население страны на начало 1934 года составляло 168 миллионов человек, а на начало 1937 года ожидалось не менее 170–172 миллионов человек. Если исходить из этих чисел, то при переписи «недосчитались» по крайней мере восьми миллионов человек.

Ну ладно высокое начальство, организаторы важного государственного дела, но пострадали также и рядовые переписчики, в том числе иМихаил Девятаев, который в числе студентов других учебных заведений был «мобилизован и брошен» на Всесоюзную перепись. Вчерашним школьникам, многим из которых не исполнилось и18лет, дело, к которому их привлекли, показалось простым, интересным и даже веселым. Они пробирались в глухоманные уголки Татарстана, расспрашивали тамошних жителей, заполняли графы в листах, а по вечерам сиживали у костров, пели под гитару, рассказывали разные истории, анекдоты и веселились от души. Естественно, подначивали друг друга. И дернуло Михаила подшутить над подружкой своего приятеля. Шутка вышла не очень складной и тут же забылась в общем шуме и гаме. Забылась всеми, кроме той, над которой посмеялись. И обидчивая девушка отомстила: тайком взяла у Девятаева его опросные листы и сожгла на костре. Михаил спохватился не сразу. Долго искал, расспрашивая всех, куда подевались его бумаги. Никто не знал. Расстроился: пропал кропотливый труд. Но это была половина, точнее – треть беды. Полная беда пришла, когда студенты-речники вернулись в родную Казань. Никто не знал, что тайная мстительница была осведомительницей НКВД.Вот она-то и «осведомила» грозную организацию о том, что студент Девятаев продал свои опросные листы немецкой разведке[2]. Каким бы абсурдным в те времена ни было обвинение, его принимали в расчет, и раскручивалось дело. Напомним, что все это случилось в весьма опасный год – 1937-й… А перепись населения считалась важным политическим мероприятием. Ее лозунгом было: «Любой из заполненных переписных листов будет краткой и яркой повестью о жизни замечательных советских людей», «Долг каждого гражданина пройти перепись и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа». И вдруг находится отщепенец, который за деньги продавал «краткую и яркую повесть о жизни советских людей» фашистской разведке! Это ли не ЧП в мирном учебном заведении? Михаил Девятаев в свои 20 лет даже не подозревал, какие небесные кары накликала на него утрата подписных листов…

Их разлучили на танцплощадке. Не успел Михаил повести Фаину в вальсе, как у него за спиной выросли три молодца одинаковых с лица:

– Пройдемте с нами!

Не чувствуя за собой никакой вины, он попытался протестовать:

– Куда? Зачем?

– Там разберемся.

Хватка у этих парней была железной, и он сразу понял, что это не казанские хулиганы.

– Я скоро вернусь! Подожди! – бросил он через плечо Фаине.

Ждать ей пришлось почти пять лет…

«Воронок» отвез его на «Черное озеро». Так издавна называлась казанская «лубянка», стоявшая на Чернозерской улице (ныне улица Дзержинского). Красивое здание в стиле модерн было построено для купца кондитерского дела Лопатина в 1912 году. Но в советские времена перешло в распоряжение НКВД. В нем была устроена внутренняя тюрьма. Сидеть в этом «кондитерском замке» было совсем не сладко. Но двадцатилетнему Михаилу пришлось провести в камере нескончаемо долгих семь месяцев. Почти каждый день его водили на допрос. Следователей интересовало все: кто родители, деды, прадеды; как он поступил в речной техникум, с кем дружил, общался, кому писал письма…

Он очень боялся, что привяжутся к Фае, поэтому ни разу нигде не упомянул ее имя.

Известный казанский ученый Булат Султанбеков много времени провел, изучая «дела» безвинно репрессированных в 1930-е годы и написал об этом не одну книгу. Приведем отрывок из его рассказа как раз о тех жертвах, которые сидели в одно время с Девятаевым, разумеется в камерах-одиночках:

«Доктора Сулеймана Еналеева, ректора Казанского медицинского института, убивали пять дней…

Опуская натуралистические, не для слабонервных, подробности того, во что превращается человек после почти непрерывного многочасового избиения, скажем только, что брошенное после этого в одиночку внутренней тюрьмы НКВД Татарстана тело (еще недавно он был блестящим врачом-офтальмологом, незадолго до этого вернувшимся после стажировки из Америки) дышало еще сутки.

Около агонизирующего профессора-медика не было даже санитара. Зарыли его ночью, тайком, где-то на задворках Архангельского кладбища, без принятого для казненных акта об исполнении приговора. Так же, как и забитого насмерть в ночь на 4 декабря 1937 года писателя Шамиля Усманова и некоторых других, не доживших до суда. Суда хотя и неправедного, но все же там можно было попытаться сказать облаченным в военную форму „жрецам Фемиды“ о том, как вырывались показания, и этим как-то облегчить душу перед смертным часом…

Убивали на допросах несговорчивых, не желавших подписать заранее заготовленные следователем „признания“: в шпионаже, диверсиях, попытках свергнуть советскую власть, или начинавших давать „признательные показания“ с опозданием. Но таких было очень мало. Большинство арестованных, доведенных до состояния полного отупения и безразличия, стремясь приблизить свой смертный час, казавшийся избавлением от невыносимых мук, „признавали“ и подписывали всё.»

В Старо-Татарской слободе до сих пор стоят мрачные кирпичные корпуса Плетеневской тюрьмы (теперь здесь исправительная колония). В одном из этих корпусов более полугода провел Михаил Девятаев. Трудно представить, что переживал там молодой человек, которому не исполнилось и двадцати лет. Наверняка полагал, что на всей его дальнейшей жизни, на карьере волжского капитана, на всех его мечтах о полетах в небо поставлен крест. Это был жестокий удар судьбы: после веселой студенческой вольницы – камера зловещей (в Казани она снискала себе дурную славу) Плетеневской тюрьмы.

Девятаев держался на допросах стойко, хотя обвинение ему было предъявлено более чем серьезное: «измена Родине», «шпионаж в пользу Германии».

Помимо всего прочего следователей интересовало и его увлечение авиацией. В голове лейтенанта госбезопасности рождались фантастические версии о замыслах курсанта аэроклуба перелететь в Республику Немцев Поволжья и там сотрудничать с агентами абвера. В конце концов этот бред стал настолько очевидным, что на «Черном озере» решили не калечить парню судьбу. Если что-то в нем не так, пусть армия исправит.

– Вот что, гражданин Девятаев, тебе сегодня стукнул двадцать один годок. А это призывной возраст. Иди-ка ты в армию. Там тебя научат Родину любить!

И в том же «воронке», на котором привезли на «Черное озеро», прямиком доставили его в горвоенкомат и передали, что называется, из рук в руки.

Военкоматский майор долго листал его личное дело. Девятаев смотрел на него с тоской: вот и еще один вершитель его судьбы. О речном техникуме придется позабыть. Сейчас зашлет в какую-нибудь тьмутаракань… Хмурый майор изучил все бумажки, потом поднял голову и, глядя в упор, спросил:

– В училище летное пойдешь?

Девятаев опешил: из его одежды еще не выветрился запах тюрьмы, камеры-одиночки, и вдруг такое предложение: из камеры в небо?! Он замешкался с ответом. Дыхание перехватило.

– Ну так что, пойдешь в летное? – еще раз повторил майор и обосновал свое предложение: – У тебя за плечами аэроклуб. Характеристики на тебя написали хорошие. Вот: «дисциплинирован, технически грамотен, в сложной обстановке принимает правильные решения, летает уверенно…» Не в пехоту же тебя оправлять?

Девятаев наконец справился с волнением:

– Товарищ майор, пойду! Согласен, товарищ майор!

– Ну, тогда смотри. Вот ближайшее к нам Оренбургское военное училище летчиков. Оно же имени Чкалова. Через час в Оренбург уходит поезд. Подброшу к вагону, и полный вперед! Или «от винта», как говорят авиаторы.

– Поеду! Согласен, товарищ майор!

– Ну, тогда посиди в коридоре, сейчас оформлю документы, и мой водитель подбросит тебя до вокзала.

Коварная фортуна выкинула невероятный фортель: из тюрьмы – да за облака! Потом она еще не раз будет удивлять и даже поражать Девятаева своими выкрутасами. Но тогда он думал только об одном: побыстрее из Казани с ее «Черным озером», побыстрее в Оренбург!

Он даже не сокрушался, что не успел повидаться-попрощаться с Фаей. Уже сидя в вагоне, он стал писать ей письмо с объяснением того, что с ним приключилось….

Глава четвертая

Оракул

Как легко это древнее слово превратилось в аббревиатуру: ОРАКУЛ – Оренбургское авиационное Краснознаменное училище летчиков. Впрочем, так оно называлось в то время, позднее это учебное заведение было переименовано в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С.Полбина (ОВВАКУЛ)[3].

Интересно, что во времена Российской империи в этом здании кузницы летчиков размещалась духовная семинария. Но ни о какой преемственности – даже духовной, поднебесной – в те времена и речи быть не могло. Все смотрели в будущее, а оно было голубым, как небо в летную погоду.

Однако будем верны истории: свое родословие училище ведет от Московской школы воздушного боя и бомбометания, формирование которой было начато 10 августа 1921 года. 9 августа 1922 года школу перевели в Серпухов, а 20 июня 1927 года перебазировали в Оренбург и разместили в здании бывшей духовной семинарии. Летчики-инструкторы перегнали в Оренбург самолеты.

Осенью 1928 года из Ленинграда в Оренбург была перебазирована и Высшая военная школа летчиков-наблюдателей, которая вошла в состав 3-й военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей (ВАШЛ). В июне 1938 года 3-я ВАШЛ была преобразована в Военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) имени К. Е. Ворошилова.

Есть школа, есть техникум, институт, аэроклуб и есть у-чи-ли-ще. Военное училище. Звучит как чистилище. И в этом есть своя правда. Не в институте, не в клубе из курсанта «вычищают» все ненужное и вредное для дальнейшей службы – в авиации ли, на флоте или в сухопутных войсках; «вычищают» из будущего воина, командира, офицера – лень, необязательность, робость, своеволие, физическую слабость и многое другое, что никак не вяжется с понятием «военный человек». Процесс этот непрост и нескор, временами суров. Но в итоге выходит боец, «слуга царю, отец солдатам». В СССР, конечно, слуга не царю, а, как сказано в Присяге, «трудовому народу».

Вот и Девятаев стал служить трудовому народу с первых же дней КМБ – курса молодого бойца. Подъем! Койки заправить! С голым торсом на зарядку! Шагом марш в столовую! А потом учебные классы, тренажеры, строевой плац, самоподготовка… И конечно же: наряды, караулы, погрузки-разгрузки, уборка территории и все прочие училищные дела. Такой распорядок дня оставлял лишь полтора часа на «личную жизнь», на пару писем домой, на письмо любимой девушке. Любимая девушка у каждого была своя, одна и желанная вдвойне ввиду невозможности видеться не то что каждый день, но и не каждую неделю, а и иногда и не каждый месяц…

И все-таки, несмотря на расстояние в шестьсот верст, Фаина взяла однажды да приехала в Оренбург посмотреть на будущего летчика. Приехала не одна, приехала с мамой.

Воскресный день всегда радостный, а уж когда он еще по-летнему солнечный, теплый, щедрый – полный восторг!

Оренбургский городской парк культуры и отдыха раскинулся на берегу Яика. А в нем проходили праздничные гуляния, посвященные Дню Воздушного флота. Всюду плакаты, прославляющие советских летчиков, сталинских соколов. Духовой оркестр самозабвенно играл «Марш авиаторов»:

Все выше, и выше, и вышеСтремим мы полет наших птиц…

Курсанты авиаучилища Михаил Девятаев и его сотоварищ еще по казанскому аэроклубу Василий Максимов шагали по дорожкам парка в поисках интересных знакомств. Интересные знакомства волнуют лишь Василия. А у Михаила оно уже давно состоялось и переросло в предстоящую волнующую встречу…

И в каждом пропеллере дышитСпокойствие наших границ!

Никакого спокойствия – только радостное сердцебиение.

Вон они – Фаина и ее мама – идут к нему, как и договорились в письме. Обе в легких ситцевых платьях с кружевными воротничками, в сандалиях и носочках.

Девятаев берет «под козырек» авиационной пилотки:

– Здравия желаю, дорогие женщины! Авиационный эскорт готов к сопровождению!

Обнялись. Обменялись новостями. Зашагали дальше… Мимо праздных горожан, мимо деда с деревянным силомером, мимо цветочниц, мимо киоска «Уральское мороженное»… Мимо этого киоска не прошли. Мороженщица, дородная жаркая тетя в белом переднике, извлекала мороженое круглыми щипцами из жестяного бидона, обложенного льдом с опилками, и укладывала в вафельные облатки.

– Четыре порции, пожалуйста!

Михаил протянул мороженое Фае.

– Спасибо. Но я не буду.

– Угощаю от чистого сердца! – просит он.

– И все же я не буду! – отказывается Фаина. – Мне нельзя!

– Горло болит?

– Нет. Мне сейчас выступать. Связки нельзя охлаждать.

– Ты поешь?

– Да. В художественной самодеятельности.

– Послушать можно?

– Если есть желание.

– Конечно, есть! Ну, тогда я и твою порцию съем.

– Ешь на здоровье!

Навстречу идет патруль. Капитан с голубыми авиационными петлицами строг:

– Товарищ курсант, подойдите ко мне!

Девятаев оставляет своих спутниц, подходит к патрулю, представляется как положено. В левой руке у него тающее мороженое. Начальник патруля тоже прикладывает руку к козырьку:

– Капитан Бобров. Товарищ курсант, делаю вам замечание. Если вы в форме, то с мороженным появляться в общественных местах не положено. Равно как и с папиросой в зубах. Ешьте и курите в отведенных местах.

– А я и не курю.

– Похвально. Ваши документы?

– Товарищ капитан, разрешите начать устранение замечания.

Это была безошибочная формула общения с грозным начальством. Ее придумали старшекурсники, и она сработала и в этот раз.

– Устраняйте.

Девятаев делает шаг к урне и бросает в нее мороженое. Но на сапоге остается потек от тающего мороженого. Фаина в стороне с тревогой наблюдала за общением Михаила с патрулем.

– Товарищ капитан, ваше замечание устранено! – докладывает Девятаев.

Начальник патруля чувствует в этих подчеркнуто уставных докладах скрытую издевку. Курсант явно играет роль бравого солдата Швейка. И похоже, переигрывает. Это психологический поединок, и начальник патруля не намерен отступать. Он внимательно проверяет увольнительную курсанта. Возвращает документы.

– А теперь приведите себя в порядок, – и капитан выразительно смотрит на сапог с потеком мороженого.

– Есть привести себя в порядок!

Девятаев достает из кармана носовой платок, вытирает сапог и отправляет платок вслед за мороженым в урну.

– Товарищ капитан, ваше приказание выполнено! – Глаза Девятаева зло сощурены, он невольно играет желваками.

Капитан отвечает ему таким же жестким взглядом:

– Не забудьте приобрести новый носовой платок.

– Есть приобрести новый носовой платок! – изображает из себя болвана Девятаев.

Капитан хмурится. Ему не нравится бравада курсанта. Он окидывает его цепким взглядом и заявляет:

– Вы нарушаете форму одежды!

– Не понял, товарищ капитан!

– Что за иконостас вы себе навесили? – Начальник патруля обвел придирчивым взглядом значки, украшавшие грудь курсанта. Не считая комсомольского значка на кумачовой подложке – для красоты, тут сияли и «Отличник ГТО» на цепочке, и «Ворошиловский стрелок», и «Парашютист», и еще какой-то непонятный с якорем и вензелем «КРУ».

– Все значки уставные, товарищ капитан.

– Красная розетка тоже уставная?

– Никак нет. – Девятаев сорвал кумачовую подложку.

– А этот – «КРУ»?

– Казанское речное училище. Я окончил его перед летной школой.

– И как это вы всюду успели, – несколько смягчается капитан. – Наш пострел везде поспел… Вопросы есть?

– Есть. А в форме с девушками можно гулять? – иронично спрашивает Девятаев.

– Можно. Но только с одной, а не с целым табуном.

– Вас понял!

– Всего хорошего! Свободны.

Девятаев возвращается к своим дамам. Фаина любопытствует:

– Что он тебе так долго говорил?

– Да так… Старого знакомого встретил. Позавидовал, что с такими красавицами иду.

Объяснение благосклонно принято. А потом они пришли на знакомую уже танцплощадку. Гарнизонный духовой оркестр играл вальс «Амурские волны». Вальс медленный, и потому Девятаев смело приглашает Фаю на тур.

Танцевать он умеет – и фокстрот, и танго… Танцы это не танцульки. Танцы это серьезно. Он не раз слышал от Фаины: «Выйду замуж за того, кто хорошо танцует». Судя по выражению лица девушки, Михаил танцует хорошо. Это его ободряет, и он что-то шепчет Фаине на ухо.

– Вы, летчики, народ ненадежный: сегодня здесь, завтра там! – отвечает, улыбаясь, девушка.

– А я всегда буду там, где ты! – отвечает Михаил. – И ты будешь там, где буду я. Вот увидишь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Настоящая фамилия Михаила – Девятайкин. При оформлении в речной техникум ему в документы по ошибке вписали «Девятаев». Он не стал исправлять. (Здесь и далее примечания автора)

2

В 2001 году истек срок подписки о неразглашении, взятой с Девятаева компетентными органами, и он поведал: «Дело мое номер 5682 так и хранится на „Черном озере“. Я-то знаю, кто меня туда упек! Подруга моего командира авиаклуба. Я неосторожно сказал ему, что она уродина, зачем, мол, с ней водишься… А она оказалась осведомительницей НКВД, написала куда следует…»

3

Ныне это замечательное училище, увы, не существует: его расформировали 12 февраля 1993 года.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов