Полная версия:

Заметки, написанные в коридорах

Заметки, написанные в коридорах

Николай Андреевич Боровой

© Николай Андреевич Боровой, 2020

ISBN 978-5-0050-4737-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЗАМЕТКИ, НАПИСАННЫЕ В КОРИДОРАХ*

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ В ДРЕЗДЕНЕ

«Галерея Старых Мастеров» в Дрездене, расположенная в знаменитом дворце Цвингер – поистине небольшое по объему собрание живописи, к примеру – оно не превышает собой собрание римского музея Барберини. При этом, речь идет о несомненно уникальном музейном собрании, поскольку как минимум на три четверти его образуют работы великих мастеров разных периодов и всемирно известные шедевры.

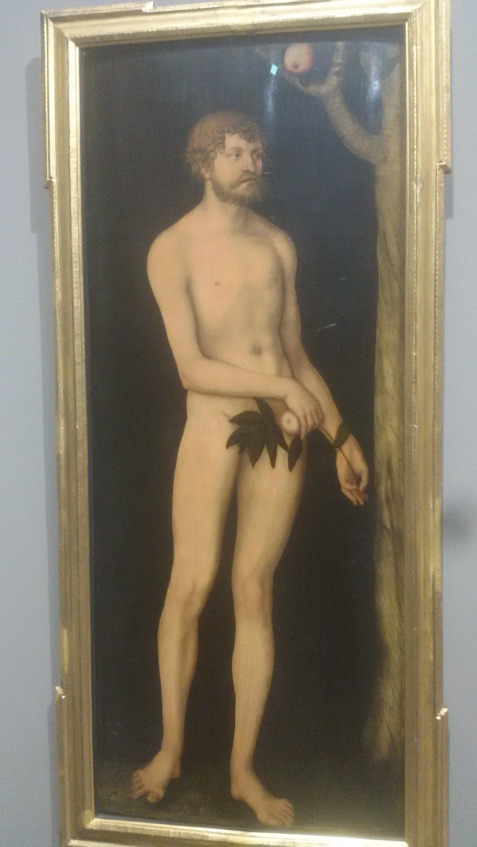

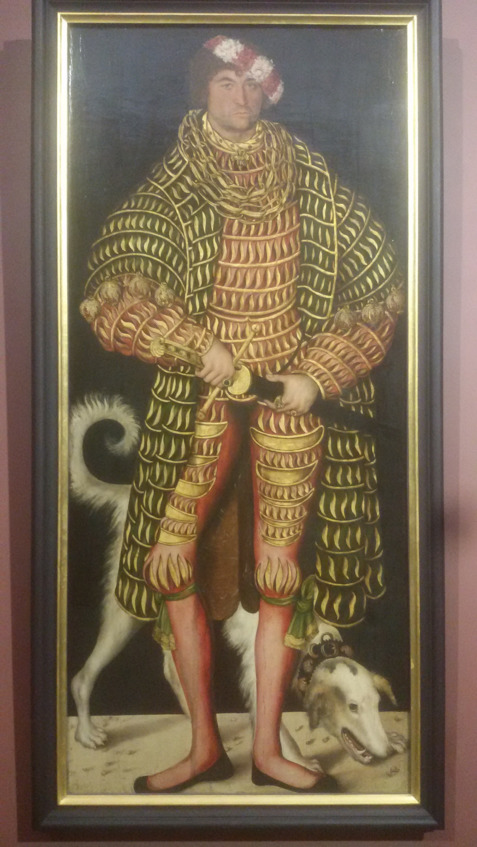

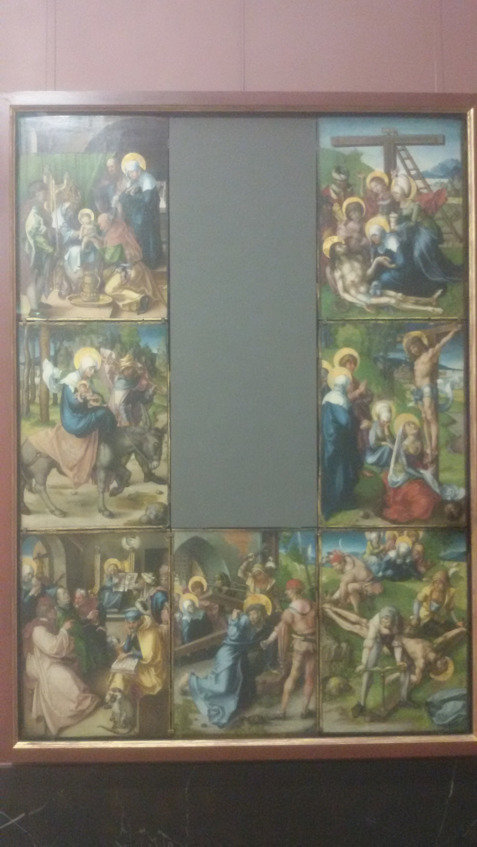

Прежде всего, Дрезденская Галерея обладает наверное самым полным собранием работ Лукаса Кранаха Старшего разных периодов его творчества. Его полотна, числом более двадцати, занимают собой значительную часть первого этажа Галереи. Речь идет и о портретах вельмож, и о полотнах на религиозные сюжеты, среди которых знаменитые «Адам» и «Ева», «Побиение жрецов Ваала», где художник наполнил религиозный сюжет жуткими, привычными глазу картинами своего времени, «Распятие», «Изгнание торговцев из Храма», и о миниатюрах, и о работах на мифологические темы, как например «Нападение пигмеев на Геркулеса» и «Геркулес, разгоняющий пигмеев». Альбрехт Дюрер представлен двумя полотнами – «Триптихом» и «Семь эпизодов из жития Богоматери». Нельзя не упомянуть о «Портрете вельможи» Гольбейна. Есть так же и немало полотен других мастеров Северного Возрождения, вызывающих интерес. Конечно же, речь идет о великолепном миниатюрном триптихе Яна ван Эйка, тончайшей работы, о «Четырех Евангелистах» Иоакима Беклера, «Менялах» Яна Масийса и многих других.

Что до Итальянского Возрождения, то оно представлено многочисленными именами и по истине всемирно известными шедеврами, к которым конечно же прежде всего относятся «Святое Семейство» Тициана и «Спящая Венера» Джордоне.

Ботичелли представлено в экспозиции галереи столько же, сколько и в Лувре. Полотно «Несколько эпизодов их жизни святого» интересно в основном как творение великого мастера, а вот его «Мадонны»… Они непросто захватывают восприятие, но еще воочию свидетельствуют подчас мучительные искания живописцев Возрождения, в которых сам Ботичелли занимает одно из ключевых мест. Ботичелли, пожалуй, более всего приблизился к одной из главных задач живописи Возрождения, в полной мере удавшейся лишь Рафаэлю – создать совершенный образ Мадонны, породнить в нем «божественное» и «земное», сплавить в одно целое одухотворенность и чистоту с красотой и совершенством молодости. Возможно – приблизился в той же мере, в которой и Перуджино, однако не достиг совершенства великого ученика Перуджино – Рафаэля… В Галерее выставлены две его «Мадонны» – «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» и «Мадонна маленьким Иисусом и детьми»… Ботичелли в течение многих лет позировала одна и та же модель – прелесть и чистоту ее лица мы видим в «Мадонне с детьми» из дрезденского собрания, в «Рождении Венеры» и «Мадонне» из собрания Галереи Уфицци. Убежденный платоник, Ботичелли то идеализировал и максимально обобщал образ Мадонны, словно избавляя его от всякой связи с неповторимой и живой натурой (здесь же висящая «Мадонна с детьми» подтвердит это), то своеобразно идеализировал саму натуру и присущие ей формы, при этом сохраняя ее жизненность, черты ее индивидуальности, позволяя ей «дышать» и «прочитываться» в созданном цельном образе. Две ботичеллиевских Мадонны из Дрезденской галереи очень отчетливо символизируют искания и самого художника, и трехсотлетней эпохи, одной из выдающихся фигур которой он был – найти совершенные эмпирические формы для «идеального» и «трансцендентного», для наиболее символичных и обобщенных образов, воплощающих ключевые философские и религиозно-нравственные идеи, смыслы, настроения и т.д., превратить эмпирические формы в язык для религиозно-философских идей, сохраняя при этом их жизненную достоверность и убедительность. Эпоха и поколения ее художников разбивают кажется бесконечные усилия и попытки у алтаря величественной задачи – совершенно вообразить, помыслить и воплотить «идеальное», религиозно-трансцендентное и философское языком постигаемой в ее свойствах и загадках натуры, достоверно переданных эмпирических форм, они словно бы разрываются между с одной стороны идеальным, мыслимым и трансцендентным, требующим в воплощении максимальной символичности и обобщенности образов, а с другой – выразительными возможностями и ограниченностью натуры одновременно. Творчество не только Ботичелли, но Перуджино, Леонардо и многих других, разрывается между тяготением к иконографичности и совершенной идеализации образов Мадонны (что впрочем всегда сочетается с высотой передачи эмпирических форм как таковых) и упоением возможностями, поэтичностью и выразительностью неповторимой натуры. Подобно леонардовской «Мадонне Лита», «Мадонна с детьми» Ботичелли представляет собой совершенно обобщенный, идеализированный образ, выполненный с гениальным мастерством и пониманием загадок натуры как таковой, однако «дышащий холодом» и «обезжизненный». Соседствующий с ней образ Мадонны инаков – художник упивается в нем поэтичностью, чистотой и красотой молодости, переданными достоверно и с внятным сохранением черт и неповторимости живой натуры, предлагает почитать таковые как олицетворение одухотворенности и нравственной чистоты Богоматери. Однако – прекрасная молодая женщина, идеализированный облик которой изображен в образе Мадонны, остается в нем сама собой, чистота и красота ее молодости, упоительно и поэтично чувственные, словно бы «подменяют» в нем одухотворенность Богоматери, запечатлеть и воплотить которую стремился художник. В полной мере осуществить и разрешить эти искания, соединить в образе Мадонны поэтичность, жизненность и совершенство эмпирических форм с одухотворенностью и нравственной чистотой, ясной выраженностью религиозно-нравственных смыслов, идей и настроений, удастся лишь позднему Рафаэлю, о чем речь пойдет ниже. Рядом с ботичелиевскими «Деяниями Святого», выставлен знаменитый «Святой Себастьян» Атнонио де Мессины, привлекают внимание полотна Пьетро ди Козимо «Святое семейство», «Мадонна с младенцем и Святой Екатериной» и «Жертвоприношение Авраама» венецианского живописца Андреа дель Сарте, «Святое семейство», которого, выставленное в Барберини, произвело на меня сильное впечатление, «Мадонна, оплакивающая Христа» Беллини, «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем» Лоренцо Лотто.

Нельзя не упомянуть о масштабном полотне Гарофало «Пир Бахуса», в котором почерк одного из крупнейших мастеров Высокого Возрождения прочитывается с первого взгляда (его иллюстрация приведена выше). Есть несколько достойных возрожденческих портретов, в частности – знаменитый «Портрет молодого человека» Пинтуриккио. Позднее Возрождение представлено полотном Джакобо Тинторетто «Архангел Михаил, побеждающий Сатану», двумя полотнами Веронезе – «Портретом аристократа» и «Вознесением Христа», и конечно – Тицианом. На первом этаже располагаются три его портрета, экспозиция второго этажа начинается с его религиозных сюжетов – «Мадонны с младенцем и святыми» и «Искушением деньгами». Раннее барокко и маньеризм представлены знаменитыми Музициано и Джулиано Романо, кистью которых расписано в 16 веке большинство римских церквей, двойным портретом Доменико Тинторетто, несколькими менее известными именами. Итальянское барокко 17 века представлено «Мадонной с младенцем» («Чудесная ночь») Карло Маратти, полотнами Арчибальдо Караччи, в частности его эпическим «Исцелением», несколькими полотнами Корреджио, в частности – его знаменитой «Святой ночью». Конечно, нельзя обойти «Терновый венец» работы Гвидо Рени.

Отдельно нельзя не отметить полотно «Менялы» нидерландского мастера 16 века Мариуса ван Ремейсвалле, удивительно напоминающее знаменитое французское полотно «Менялы» из Лувра.

Караваджисты представлены в собрании несколькими полотнами, в частности – жанровым полотном голландца середины 17 века Геррита фон Хотнхорста, изумительное полотно которого «Поцелуй Иуды», является одной из жемчужин римской галереи Спада, и представляет зрителю один из наиболее совершенных в живописи барокко образов Христа, сочетающий глубину религиозно-философских смыслов и настроений с по истине поразительно достоверной и выразительной индивидуализацией.

Голландская живопись 17 века представлена многочисленными именами, в частности – двумя портретами Хальса, двумя жанровыми полотнами Остенде, пейзажами Рейсдаля, целым залом натюрмортов, городских пейзажей и полотен на бытовые темы разных мастеров. Галерея обладает семью полотнами Рембрандта, среди которых всемирно известный «Автопортрет с Саскией на коленях», «Далила», два отдельных портрета Саскии и портрет мужчины, «Орел, похитивший младенца»**.

Перед нами —Рембрандт периода молодости и расцвета, молодой и исключительно одаренный художник, пока еще не нашедший своего неповторимого почерка, сделавшего его гением 17 века, следующий принятым для эпохи канонам и стилю живописи. Конечно, мы узнаем Рембрандта – удивительно глубокого портретиста, совершенно владеющего палитрой и линией, передающего драматическую наполненность сюжета и характеры персонажей, мы узнаем его тягу к глубоким, темным тонам, его удивительную способность создавать богатое для взгляда изображение, пользуясь одними лишь многочисленными оттенками глухих тонов бежевого, столь отличающее его в поздние годы умение светом раскрывать смысловую наполненность сюжета… Но перед нами – молодой Рембрандт, признанный талант, всеобщий любимец и баловень судьбы, счастливый муж, влюбленный в красавицу жену… он еще пишет в рамках предпочтений времени, вмещая в них колоссальный талант, его еще не смущает линия, и если бы не иные тематические и гаммовые предпочтения, не так уж много бы отличало его полотна от полотен соседствующего с ним залами Ван Дейка. Еще не погибла трагически Саския, и посреди праздника счастливой и творческой жизни, ему еще не открылась трагедия Судьбы и Бытия человека… он еще не начал искать, придя к поражающей последующие столетия способности превращать линию в иллюзию, в игру тонов и светотени, лишать предметы и фигуры устойчивых очертаний и писать многослойно, достигая этим почти мистической глубины изображения – визуальной, эмоциональной, смысловой… В этих поисках он еще не стал отверженным вкусами эпохи, разорившимся неудачником, познавшим дно и официальное признание его сумасшедшим… Его персонажи еще не обрели той философской и нравственной глубины, которая так характерна для них в работах зрелого и позднего периода, он еще не наслаждается красотой и смыслами старости, его картины еще не пронизаны поэтикой и величием страдания, духовной глубиной чувств… Перед нами – молодой Рембрандт, еще не загадочный и трагический гений, а просто очень талантливый художник, даже не подозревающий, какая судьба ему уготована…

О нарастающем в художнике трагическом мироощущении, столь определившем поздние этапы его творчества и судьбы, говорит «Автопортрет с убитой выпью» 1639 года. Отдельного упоминания так же заслуживает полотно «Далила» конца 1630-х годов, размещенное в одном зале с полотнами Рубенса и Риберы. В этом полотне словно бы сходятся черты, присущие живописному методу и подходу Рембрандта разных периодов. От периода расцвета в нем – характерная палитра с внятным предпочтением радуги бежевых тонов, а так же диалог с итальянской школой живописи, находящейся под влиянием Караваджо, который выражен в целостной и ключевой роли света в отношении к пространственно-композиционной структуре полотна, в достижении за счет возможностей светотеневой моделировки удивительной объемности, глубины и своеобразной «прозрачности» пространства, тем более поражающей на фоне столь излюбленного художником в зрелый и поздний период, «довлеющего» мрака. От позднего периода в полотне так же дано заявляющее о себе внимание художника к полным драматизма ветхозаветным сюжетам.

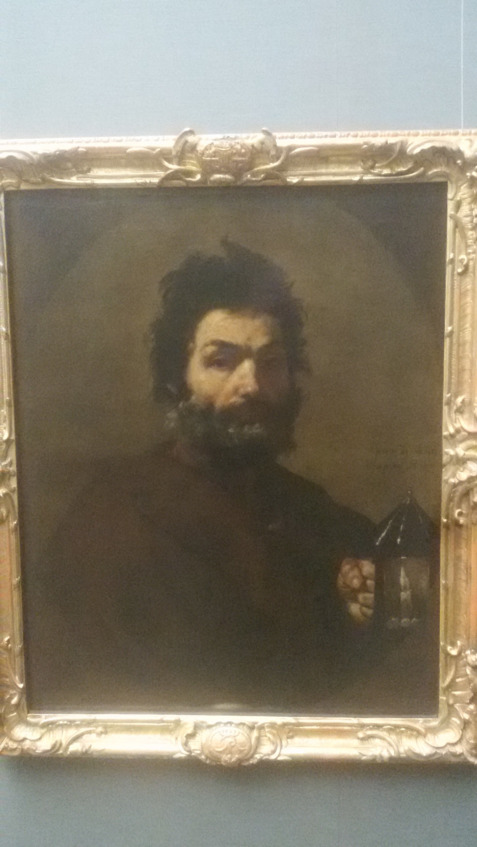

Как уже сказано, рядом размещены пять прекрасных портретов Ван Дейка, далее – один, но великолепный портрет Диего Веласкеса, а рядом с ним – «Диоген» Риберы. Взъерошенные волосы, мирская отрешенность и аскетизм в облике, пронизанный болью взгляд, тлеющий в руке фонарь – философ безуспешно ищет Человека, он больше не может вынести муки духовного одиночества…

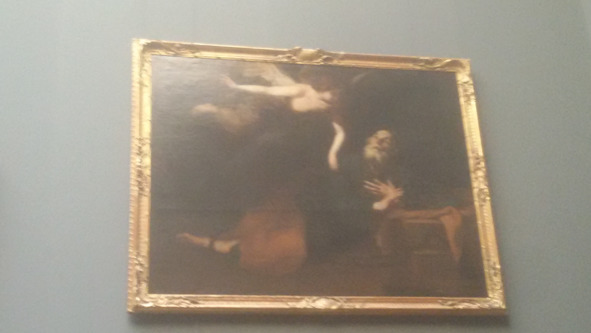

Помимо этого, Рибера представлен еще тремя полотнами – «Ангел, явившийся в темнице Св. Петру», «Ангел, явившийся святому», и конечно – удивительная, всемирно известная картина «Св. Инесса»… При всей скупости средств – художник использует только игру глухих тонов от бежевого к серому, отказывается выводить на полотне обстановку, другие персонажи и т. д. – ему удается создать удивительное эмоциональное настроение, удивительный своей прозрачностью образ чистоты и святости… В некотором отличии от многих полотен художника, представленных в Лувре, Национальной Галерее в Праге или римском музее Барберини, в которых очевидна его тяга к игре пурпурных, насыщенно телесных и серых тонов, его работы в Дрездене выдают в нем караваджиста, увлеченого наиболе эзотерической концепцией караваджиевского света, когда свет не обладает определенным и внятным источником, представляет собой своеобразную «самоосвещенность» тел и предметов, контрастирующую в пространстве полотен с глубоким и довлеющим мраком, играет ключевую роль в отношении к предметам, телам и персонажам, а не к пространству. В известной мере – полотна Риберы из Дрездена с явлениями ангелов святым, перекликаются по стилистике и художественной концепции с его эрмитажным полотном «Св. Ирина и Св. Себастьян» или с его же «Положением во Гроб» из Лувра, с манерой таких караваджистов, как Трофим Биго с ватиканским полотном на сюжет Св. Себастьяна, или Лионелло Спада с эрмитажным полотном «Мученичество Св. Петра». В подобной же манере написаны полотна «Мученичество Св. Себастьяна» Бартоломео Манфреди и «Терновый венец» Караччиоло из Львовской Картинной Галереи, «Совращение Иосифа» неизвестного караваджиста из Галереи Западного Искусства им. Ханенко.

Рядом размещена прекрасная «Мадонна с младенцем» Мурильо.

Конечно же – нельзя не упомянуть о полотне «Молитва Святого Бонавернутры» Зурбарана: скульптурная чистота линий, подчеркнутых и словно бы «ограненных» игрой света, скульптурная же яркость тонов, позволят угадать авторство работы издалека.

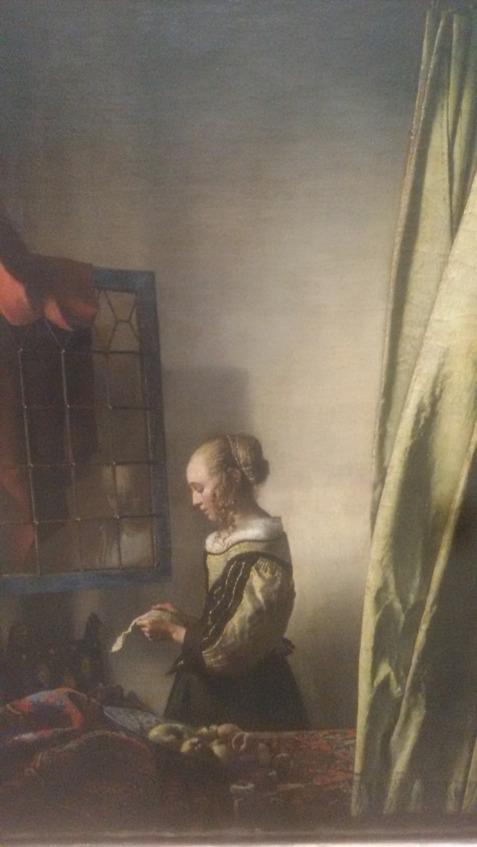

Галерея обладает собранием известнейших полотен Рубенса, их тут более десятка. «Нептун», «Вирсавия», «Ариадна и Венера», «Диана, возвращающаяся с охоты», «Пьяный Геркулес», «Суд Париса» – вот лишь неполный список. Почти микеланджеловское, скульптурное изображение натуры, излучающая оптимизм палитра, фейерверк воображения в раскрытии мифологических сюжетов, подлинная поэтика мифа, упоение чувственностью – перед нами «классический» Рубенс, каким мы привыкли его видеть и понимать. Поэтому в особенности приятно удивляет картина на бытовой сюжет – «Горшок с углем», выполненная в иной манере, с характерной достоверностью и глубиной в проработке индивидуальности персонажей, излучающая тепло самых простых человеческих эмоций. Более того – в этом полотне Рубенс, самобытный и особняком стоящий гений барокко, кажется решил попробовать себя в захлестывающих его время тенденциях «караваджизма»… Творчество Яна Вермеера представлено двумя шедеврами – «Девушка, читающая письмо» и «Сводня». Первая картина поражает миром сокровенных человеческих чувств, переданным самыми скупыми средствами, вторая – яркостью характеров и страстей, реалистической глубиной и достоверностью образов, высотой мастерства художника, в частности – объемностью и глубиной пространства, достигнутыми за счет искусного использования возможностей светотеневой моделировки. Французская живопись 18 века представлена портретами Лиотеля и Менгса. Венецианский пейзаж представлен полотнами обоих Каналетто, Антонио и Бернардо Белотто, дяди и племянника. Особенно удивляют виды Дрездена, выполненные Белотто в той классической манере, с которой связано обычно представление о венецианском городском пейзаже.

Наконец – истинной жемчужиной коллекции является «Сикстинская Мадонна»… Впечатление, которое производит живой взгляд на эту столь знакомую картину, трудно передать… Еще труднее выразить вихрь мыслей и переживаний…

Живопись Возрождения создала сотни образов Мадонн, величайшие художники пробовали себя на ниве создания того совершенного образа Мадонны, который соединял бы «божественное» и «земное». Только Рафаэлю удалось создать непревзойденный по смыслу и силе нравственного, эстетического воздействия образ, преобразить натуру в нечто совершенное, сохраняя при этом дыхание неповторимой жизни в «идеале», мысленно увидеть и воплотить красоту женщины, сутью которой являются чистота и одухотворенность. Прекрасная своей чистотой женщина дарит миру Спасителя, несет в мир надежду на смысл, вечность и любовь. Картина пронизана удивительным духом спасения, умиротворенности и надежды, она излучает и дарит благо, веру в смысл – этому способствуют палитра и свет, сам образ Мадонны, пребывающей в возвышенном, «небесном» движении, образ благоговейно глядящего на младенца-Иисуса папы Сикста, одного из мучеников веры, образ отводящей взгляд от сияющей красоты Мадонны Св. Варвары, защитницы от внезапной и насильственной смерти, у которой нет спасения. Св. Варвара, которую по легенде скрывали в заточении из-за ее красоты, изображена по «земному» прекрасной и дышащей чувствами женщиной, склоняющей голову перед высшей, одухотворенной красотой и чистотой Мадонны. Чувственная красота святой словно бы оттеняет высшую, одухотворенную красоту Богоматери, красоту высшего начала в человеке, которое сумел узреть и выразить художник. Две красоты женщины словно бы противопоставлены в образах Богоматери и Святой Варвары, и красота чистоты и одухотворенности, любви и надежды, высокой нравственной миссии, безоговорочно и по праву торжествует в полотне над красотой «земной»и «чувственной». Рафаэлевская Мадонна прекрасна не совершенством найденных для этого образа эмпирических форм и неповторимой женской натуры, не совершенством воплощения таковых, не художественной утонченностью их претворения и идеализации. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля прекрасна излучаемым ею духом надежды и спасения, блага и чистоты, умиротворения и торжества веры, ее нравственной красотой. Образ рафаэлевской Мадонны остается непревзойденным в живописи Возрождения по запечатленным в нем с символизмом, художественной выразительностью и убедительностью смыслам, по сочетанию совершенных эмпирических форм и ретранслированных через него, воплощенных с помощью этих форм нравственных идей и настроений. Образ «Сикстинской Мадонны» совершенен кажущимся недостижимым превращением натуры и эмпирических форм в язык для глубочайших нравственных и метафизических смыслов, для основополагающих идей, настроений и символов религиозной веры. В кажущейся бесконечной череде возрожденческих Мадонн обнаруживается немало сродного образу Рафаэля по сути исканий и попыток, но не возможно встретить чего-то, по праву сопоставимого с ним по окончательному творческому результату – ни Да Винчи, ни Ботичелли и Монтенья, ни Липпи и Перуджино, ни конечно же более ранние мастера, пусть и выдающиеся для своего периода, так и не сумели создать образ Богоматери, подобный по сочетанию совершенных эмпирических форм и глубочайших, переданных языком этих форм религиозно-нравственных настроений, смыслов и идей. Еще яснее – образа Мадонны, настолько совершенного по его сути и задумке, по сути переданных в нем идей и настроений, по силе его нравственно-эстетического воздействия благодаря этому. Рафаэль предстает в этом полотне художником, великим его человечностью и личностью, его самосознанием, осуществленностью в нем духовного начала человека, его как таковой человеческой сутью, созданный им образ велик сутью и задумкой, сутью выраженных идей и настроений. Рафаэль предстает в этом полотне художником, великим не просто мастерством, а сутью, философской глубиной и нравственно-гуманистическим значением образа, выношенного его разумом и душой, рожденного его духом. Великим и гениальным в этом полотне предстают даже не совершенство кисти и мастерство, а художественное мышление и сознание, понимание живописцем своего искусства, его целей и того, что является предметом исканий и усилий в таковом, наконец – разум и дух, человечность и личность художника, выносившие и породившие образ, ставший глубочайшим культурным и философским символом, средоточием нравственных и гуманистических прозрений, воплотивший в себе дыхание эпохи, которая кажется более всего сделала для осознания и как такового раскрытия возможностей и подлинной сути человека. Рафаэлевская Мадонна во многом венчает многовековые искания Возрождения, не создавшего ни одного соотносимого с ней образа Богоматери, в котором красота натуры и эмпирических форм была бы превращена в настолько совершенный язык одухотворенности и нравственной чистоты. Совершенство эмпирических форм, претворенных и идеализированных, но сохраняющих дыхание неповторимой жизни и натуры, найденных как язык для основополагающих религиозно-нравственных смыслов и настроений, для идей надежды и спасения, нравственной чистоты и одухотворенности женщины, «высшего» начала в человеке как такового – вот, что предстает нам в этом образе и полотне в целом. Красота «чувственная» и «земная», красота совершенных эмпирических форм, становится в образе «Сикстинской Мадонны» языком нравственной чистоты и одухотворенности, их «обителью» и «заступницей», вдохновенной «проповедью». Совершенство натуры и форм, красоту и чистоту молодости дано обнаружить в Мадоннах де Мессины и Монтеньи, Фра Липпи и Ботичелли, однако – в этих Мадоннах не возможно найти то единство означенного с религиозно-нравственными, философскими идеями и настроениями, которое составляет непревзойденность образа «Сикстинской Мадонны», как некое загадочное чудо открывается в нем с первого взгляда. Увы – как гениальны и вдохновенны ни были бы усилия Ботичелли, совершенно переданная красота и чистота молодости так и не становится в его Мадоннах языком и образом нравственной чистоты, красоты духа и личности в человеке, обителью глубочайших религиозно-нравственных идей и настроений, подобное остается в них лишь исканиями и попытками, художник не находит ведущих к этому путей претворения натуры. Рафаэлевская Мадонна – не просто образ красоты как нравственной чистоты и одухотворенности, той красоты, сутью которой является свет надежды, спасения и любви, она – образ «высшего», духовного начала в человеке как такового, с художественным совершенством запечатленное осознание этого начала. «Сикстинская Мадонна» дышит верой в человека, в его «высшее» начало, возможности и созидательный гений, будучи величайшим, непревзойденным свершением творческого и духовного начала в человеке, словно бы навечно воплощает и свидетельствует таковое, запечатлевает это начало как то, что человечно и подлинно ценно в нем. Осознать нравственно-гуманистическое и культурное значение рафаэлевского полотна и его центрального образа не сложно – для этого достаточно сопоставить образ человека в таковых с тем, как мыслит человека, предназначение и суть человека современность. В подобном сопоставлении неотвратимо нравственное потрясение от внятности и чудовищности того низложения и «обничтожения», которое пережил человек в перипетиях его исторической судьбы, извращения, которой претерпел в поле и сознании культуры образ человека. Однако – в этом же сопоставлении картина Рафаэля предстанет кладезем подлинного и человечного опыта, тех прозрений о сути и возможностях человека, которые способны служить путеводным маяком в вихрях обуревающих историческую судьбу человека катастроф. Вера в человека, в его возможности и человечность, «высшее» и уподобляющее его Создателю начало, в его пронизанность любовью и чистотой, в дарованность ему спасения и надежды – вот, что словно бы излучает полотно, что проступает в совершенном и одухотворенности образе Мадонны, в ее полном и силы, и одновременно легкости движении, в наполняющем полотно свете. Образ «Сикстинской Мадонны» – вечный голос и символ прозрений о духовном, «высшем», «божественном» начале в человеке, совершенно запечатленное осознание этого начала, подлинности и потенциальности, самой человечности человека, так часто предававшихся забвению в перипетиях исторической судьбы человека, в вихрях настигавших его мир, подобных катастрофам изменений и трансформаций. Оттого то эта картина обладает удивительной нравственной силой, как таковой силой эстетического воздействия, способностью вырывать человека из мрака кажется «последнего» забвения, возвращать его к истокам и сознанию подлинного себя из самых безнадежных и ставших его исторической судьбой «блужданий», в познавшем бездну крушений и извращенности мире, воистину – она напоминает человеку о том, что он есть, чем он может и должен быть. Опыт подобного «сопоставления» заставит мысленно склонить голову и перед человечностью создавшего полотно и образ Мадонны художника, перед глубиной его самосознания, раскрытости и осуществленности его личностного начала, и перед эпохой, которая так понимала и раскрывала человека, именно это востребовала в человеке, к подобному в человеке была обращена ее идеалами. Останется лишь надрывно ностальгировать по эпохе, которая мыслила и видела, востребовала и ценила человека как экстатичный, бесконечный в его возможностях созидательный гений, а не «средство производства», некую статистическую способность к «труду» и «социальной полезности». Воистину – эпоха, в том, как она мыслит человека, его предназначение и суть, способна извращать и погребать человека, или же на уровне какой-то последней загадки раскрывать его и его бесконечные возможности. Поражает в этом полотне не только мастерство кисти, совершенно воплотившей образ, совершенно передавшей настроение и глубочайшие символы веры. Поражает сам этот образ красоты как духовной и нравственной чистоты, выношенный разумом художника, для воплощения которого он нашел совершенные эмпирические формы. Поражает та даже не столько творческая, сколько нравственная способность человека творить и являть красоту, которая требует торжества красоты, нравственной чистоты и любви в его собственном существе. Поистине – картина дышит верой в смысл и человечность человека, в торжество любви, в возможность спасения и надежды. Кажется – она способна пролить благо и умиротворение на измученный отчаянием и потерянностью человеческий дух.