Полная версия:

Чёртовы кресты

– Погоди, голубчик. Секрет дамасской стали уже и не секрет вовсе. Многие куют её, и успешно.

– Знаю, да. Но также мне известно, что это просто использование названия. Про дамасскую сталь-то все слышали. А как она делается на самом деле – никто не знает. Ну, из покупателей ножей. Так что сплошной маркетинг. На самом деле дамасская сталь создаётся не так, как рассказывают современные кузнецы.

– А как? – Колокольчик заинтересованно подался вперёд.

– Давайте в другой раз расскажу? Сейчас нам про плиты важнее, – увильнул от вопроса Тимур. – Вот ещё вторая версия: кресты вовсе не кресты, а что-то вроде предметов искусства древней цивилизации.

– Каких предметов и какой цивилизации?

– В данном случае их можно назвать декоративными фрагментами отделки какого-то культового сооружения. И собрав плиты в единое полотно, мы узнаем чуть больше о культуре и верованиях древних строителей. И об их технологических возможностях. Вспомните дело о «консервах».

– И ты думаешь, что там, на этой картине, ты найдёшь ответы на вот такие вот сложные вопросы?

– Как минимум смогу избавиться от нерабочего варианта, а это тоже приблизит нас к разгадке – не потратим время и силы в ненужном направлении.

– Да… Интересно… – Глокеншпиль задумался ненадолго и наконец изрёк: – О чём-то таком и предупреждали.

– Кто? – уточнил Тимур.

– Там! – палец начальника снова указал куда-то в потолок. – Что ж, подготовьте все документы для командировки.

– Спасибо, Вадим Семёнович!

– Раз этот вопрос закрыли, давай рассказывай про дамаск! Нина Васильевна, ещё чаю и никого не пускать ко мне, если не горит.

И Тим приготовился рассказывать.

– Мифов и легенд вокруг этой стали множество. Почти столько же, сколько о булате. Но о нём уж точно потом как-нибудь, хорошо?

– Хорошо-хорошо, – Глокеншпиль прихлёбывал крепкий ароматный чай из чашки с гербом управления. – Ты начинай.

– Начать стоит с того, что историки до сих пор не пришли к единому мнению о месте происхождения дамасской стали.

– Не понял? – Вадим Семёнович развернул «Мишку на Севере», потом завернул обратно, сложив уголки аккуратным треугольничком, и взял пряник.

– Кто-то считает, что Дамаск был просто местом, где эта сталь продавалась в слитках. Эдаким базаром или ярмаркой. Не только сталь, конечно. А вообще всё. Такой вот был центр мировой торговли в древности.

– Как Новгород?

– Ну… Пусть как Новгород, да. Торговый город, – Тим уже понял, что без подробностей его не отпустят. – А производилась эта сталь где-то в Индии. В слитках её перевозили в Дамаск и там уже ковали.

– Очень это похоже на то, как сейчас заводы там размещают, да?

– Интересная аналогия, очень похоже на правду. По преданиям, сабли из дамаска были лёгкими и настолько прочными, что разрубали даже кольчугу. И настолько упругими, что могли сгибаться в кольцо.

– Однако… – протянул Глокеншпиль.

– Такое оружие существует до сих пор, кстати. Меч-пояс называется. Сейчас ясно только одно – технология была сложнейшей. Сначала литьё, потом медленное охлаждение, щадящая ковка для сохранения определённого количества углерода в стали. Как в те времена определяли этот самый углерод – тоже не совсем понятно. Назовём это мастерством прошлых цивилизаций. Столетиями учёные пытались восстановить секреты древних мастеров. По версии современной науки, именно эти эксперименты и дали толчок к открытию легированных сталей.

– С примесями которые? – уточнил Глокеншпиль.

– Именно. Но все секреты дамаска раскрыты так и не были. Есть легенда, что этот уникальный сплав, который и пытаются сейчас повторять современные мастера, добывали из горы, что когда-то существовала как раз недалеко от Дамаска. То есть сами мастера ничего не придумывали, а просто брали готовое. Естественно, природные ресурсы уникального месторождения исчерпались, поэтому все последующие попытки воссоздать состав того самого дамасского металла считаются неудачными. То есть современный дамаск повторяет свойства и внешний вид, но вот точно ли это он – тот самый дамаск древних – неизвестно, – договорил Тим и тоже отпил чаю из пузатой кружки.

– Получается какой-то дамаск Шрёдингера, – подвёл итог Глокеншпиль. – Дамаск вроде есть, а вроде бы и нет его. История…

– Вроде того, да, – Тим поставил кружку на поднос. – Я пойду, Вадим Семёнович? Нам собраться ещё надо. И ребята ждут.

– Беги-беги, лёгкой дороги, – отпустил Тима начальник.

Когда за подчинённым закрылась дверь, Глокеншпиль открыл нижний ящик стола, пошарил где-то в его глубине и достал короткий кинжал с красивыми морозными узорами на лезвии.

– Полторы тысячи лет, а как новенький! – Семён Вадимович любовно погладил клинок и убрал обратно в ящик. – История может терпеть веками, но если уж приспичит, ждать не даст.

* * *

Из Королёва до Москвы ехали на той же самой служебной «Ниве». Машину должен был забрать со стоянки кто-то из сотрудников управления, возвращаясь из столицы. Поезд до Минска отправлялся вечером, поэтому ребята ещё успели погулять по городу перед поездкой.

– А о чём с Колокольчиком так долго говорили? – спросил Андрей, когда они неспешно ели мороженое, сидя на скамейке в сквере.

– Про дамаск ему рассказывал. И про дело о «консервах» вспоминали.

– О каких таких консервах? – поинтересовалась Лика.

Тим только неопределённо хмыкнул, откусив кусок побольше. А Андрей, правильно поняв молчание начальства, приготовился рассказывать.

Он выбросил фольгу от эскимо в урну, тщательно обтёр руки платком и начал:

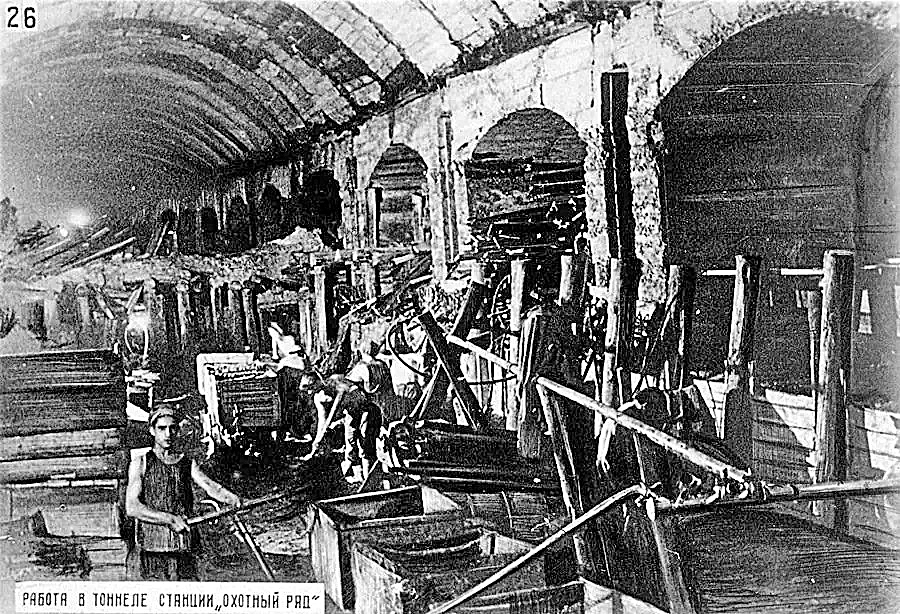

– Тимур Сергеич, когда дело это про метро начал копать, принёс коробку из института. Почти с боем её у одного профессора забрал. Согласно имеющимся данным, в этой коробке должен был быть архив и прочие документы по строительству московского метрополитена. Но оказалось, что ничего там толком нет. Совсем тонкое "дело" получилось: ни проектной документации, ни качественных фотоснимков, ни негативов – ничего. Из того немногого, что удалось найти, вырисовывалось вот что: в июне 1931 года на Партийном пленуме секретарь ЦК Лазарь Каганович продвинул решение срочно строить метро в Москве. И сразу же начались чудеса. Уже в ноябре 1931 года в Городском отделе проектов был создан и представлен проект всех линий метро. Срочно была утверждена первая очередь строительства – от Сокольников до будущего Дворца Советов. Это грандиозное здание высотой в четыреста семнадцать метров должно было стать самым высоким в мире на тот момент.

Лика слушала внимательно и не перебивала. Про метро она знала не очень много. Но восхищалась мозаиками в отделке и интерьерами станций. Московский метрополитен не казался ей помпезным, нет. Скорее величественным и славящим. Каждый канделябр, каждая колонна словно бы восхваляли труд советского рабочего.

– Место для строительства было выбрано со вкусом и даже некоторым пафосом: на месте храма Христа Спасителя. Проект строительства Дворца исполнен не был. Но Московское метро уже 15 мая 1935 года пустили в эксплуатацию. Пусковой объект включал в себя: 16 километров туннелей, 11 километров двухпутных линий; 13 станций; 14 поездов, не имеющих аналогов в мире.

Приняли, постановили и построили. Постройкой Московского метрополитена занималась организация «Метропроект». С мая 1932 года развернулись подготовительные работы. В работе принимали участие английские, немецкие и французские инженеры. В чём именно их участие выражалось, установить не удалось.

– Безымянные гении, не иначе, – поддакнул Тимур. – Не удивлюсь, если после окончания работ им выкололи глаза и отрубили руки. Говорят, в некоторых эпохах это было принято.

– Вы же шутите? – тихонечко пискнула Лика.

– Конечно-конечно! Или нет.

– Не отвлекайте меня. Тут столько цифр и данных, что даже мне их тяжело запомнить. Дайте я дорасскажу, – завладев вниманием коллег, Андрей продолжил: – Одновременно с работами шло обучение строителей и технического персонала. Но кто и где обучал персонал? Тимур Сергеевич, ты не в курсе? Обучить может тот, кто сам умеет и знает, да? А таких спецов в Союзе не было. Откуда им взяться-то?

– Ну… – Тим доел мороженое. – Вот смотри, шахтёры Донбасса принимали участие в строительстве. Они-то уж точно знали, как копать. Бетонщики Днепрогэса, московские комсомольцы – всех подтянули. Пятьсот заводов за месяц освоили производство новой техники.

– Копать – это вам не метро строить. И сроки какие-то фантастические. Какие пятьсот заводов? У нас на заводе высокоточных приборов третий год никак радары в производство запустить не могут, сплошная бюрократия, – Андрей только махнул рукой. – Никакой человеческой логики не хватит объяснить эти вот факты. Смотрите, что пишут: «Эскалаторы, вагоны, насосы, вентиляторы, рельсы, трубы, проходческие щиты, цемент, мрамор, гранит, полудрагоценные камни, стальной прокат, листовую медь и бронзовое литьё и ещё пару тысяч изделий стали поставлять через месяц». Через месяц! Да мне носки из Китая дольше идут.

– Ничего себе, масштабненько! – Лика с удовольствием слушала, какая-то даже гордость за страну просыпалась.

– Неглинная, Яуза, Ольховка, Чечёра, Рыбинка, – перечисляя, загибал пальцы Андрей, – это только реки. А ещё на пути метростроевцев стояли дома, обычная городская застройка, плотная даже тогда, подземные коммуникации. Тем не менее, к пятому февраля тридцать пятого года была построена первая линия от Сокольников до Парка культуры. За восемнадцать месяцев, ребят! За восемнадцать! Вы вдумайтесь.

– Я-то вдумался, не кричи. Не отвлекайся, рассказывай Лике, вводи в курс, – Тим был неплохим руководителем.

Направить неуёмную энергию гениального напарника в продуктивное русло у него получалось почти всегда. Погрешность на неконтролируемый выброс Тим держал в уме.

– А теперь, внимание, будет больно! – Андрей встал навытяжку и отчеканил: – Любые виды съёмок, включая самые простейшие камеры и фотоаппараты, были запрещены. Нарушителей расстреливали на месте.

Работа в тоннеле станции «Охотный ряд».

Лика ойкнула, но перебивать не решилась.

– Нет, ну несколько явно постановочных фото сохранились, – Андрей полез в телефон и стал показывать фото. – Вот тачки, вот строители, вот разводной ключ. Тимур Сергеич, вот у нас «Нива» наша есть, да?

– Есть, да. Существует на балансе управления, – не стал отрицать Тимур.

– И ты знаешь, что разводным ключом нельзя закручивать гайки, сорвёшь к чёртовой бабуле. Только специальными ключами, подходящими по размеру. Почему эту простую истину не знали метростроевцы? А? А я тебе скажу – что было в реквизите для фотографий, то и дали в руки. Позируйте, товарищи строители. Изображайте бурную комсомольскую деятельность!

Лика внимательно разглядывала фото:

– Действительно, ерунда какая-то.

– Я сейчас тебе покажу ещё кое-что, имеющее мало отношения к метро, но многое нам объясняющее, – Андрей включил ноутбук. На экране появились сканы пожелтевших документов.

Лика стала читать:

«По данным Госстата СССР, к 1931 году промышленное производство сократилось по отношению к 1913 году в семь раз. За период с 1921 года по 1930 год только на территории центральной России было подавлено около ста антиправительственных восстаний.

Голодные мятежи рабочих и крестьян продолжались до 1935 года.

После ликвидации НЭПа страна взяла курс на индустриализацию.

Это позволило ввести в эксплуатацию девять тысяч крупных предприятий. Строительство этих предприятий производилось с привлечением сил США и Великобритании.

Было привлечено 380 тысяч иностранных рабочих и специалистов. К примеру, на строительстве Сталинградского тракторного завода, а на самом деле танкового, советских рабочих, кроме пары сотен чернорабочих, не было».

– Интересный факт – не сохранилось ни одного документа или сметы об оплате труда иностранных специалистов. Все работы велись в СССР совершенно бесплатно. Кто их финансировал? – Андрей дождался, пока Лика дочитает документ, и продолжил: – Там ещё параллельно шла грязная история с золотым эмбарго, если помните.

– Я, Андрюх, помню. Но где политика, а где история?

– О, дорогой начальник, где история, там и политика. Вы дальше смотрите.

Теперь на экране был открыт обычный вордовский документ. Отчёт Андрея.

«По данным Красного Креста, в 1932 году только в Поволжье от голода умерли три миллиона восемьсот тысяч человек. Годовые планы по добыче угля, производству продуктов питания, машиностроению, сталепрокату – всё было сорвано.

Автотранспорт в Москве.

Первый автомобиль ГАЗ выпустил в 1933 году. Выпускались они поштучно. АМО, будущий ЗИЛ, выпускал машины грузоподъёмностью две с половиной тонны в 1930–1933 годах, общим количеством около 35 тысяч штук. На весь Союз.

Грузовой автопарк Москвы был малочислен и держался на дореволюционных развалюхах.

Первый проходческий комбайн был создан самоучкой Алексеем Бахтумским в 1932 году.

И только в 1939 году Горловский завод им. Кирова выпустил серию комбайнов, всего пять машин, которые работали на шахтах Донбасса.

Никаких предприятий, способных производить электровозы, вагоны, – нет. Не существует.

Шлифованный мрамор и гранит можно заполучить только в качестве надгробной плиты, в единственном экземпляре».

– Извините, – наконец подала голос Лика, – так чем они там копали и как вывозили? – Не доверять сведениям, нарытым напарником, повода не было.

– Хороший вопрос! Возможно, самый главный вопрос. По официальной версии, при строительстве было вынуто двадцать три миллиона кубических метров грунта, – Андрей по-рыбацки развёл руками.

– Это сколько? – уточнила Лика.

– До хрена. И ещё вот столько. Но это цветочки. В тоннели уложили восемьсот пятьдесят семь кубических метров бетона.

– Всё, я не могу больше, – взмолилась Лика. – А если как-то без вот этих вот точных данных? Это можно?

– Нельзя, – Андрей защёлкал по клавиатуре и открыл фотографию какой-то газетной вырезки. – Смотри – советским по жёлтому написано: «Построено: 4 электротяговых подстанции; 11 понизительных подстанций. Смонтировано 15 эскалаторов. Уложено 21 535 метров квадратных полированного мрамора. Использовано: 88 тысяч тонн металла; 581 тысяча кубометров леса редких пород; 296 тысяч тонн цемента; 305 тысяч рулонов изоляционных материалов».

– То есть предприятий нет, а материалы есть?

– Именно! Это я уже не буду тебе про грузооборот рассказывать. Там столько, что если бы нам зарплату выдавали в таких цифрах, то я бы ух!

– Размечтался, – Тимур сидел на лавочке, откинувшись на спинку. От обилия цифр голова гудела. – Ты давай к выводам переходи.

– А нет их. Только вот коробка та твоя пыльная. Честно скоммунизженная уважаемым нашим историком, – цифры Андрей очень любил и страданий коллег не разделял. – Но я считаю, Лик, что мы имеем дело с «консервами».

Лика подняла на коллегу замутнённый арифметикой взгляд, определяя, не поехал ли тот кукушечкой на фоне вседозволенности. Или просто оголодал?

– Да стояло оно там раньше! Ну, лежало. Под землёй. Хранилось себе, как консервы, на случай острой необходимости. Вскрыли, помыли, повесили портреты вождей. И вот вам, дорогие мои москвичи, шедевр индустриальной мощи! – Андрей эффектно поклонился, ожидая реакции.

– И кто его туда положил? Ну, поставил. Построил кто?

– Кто-кто, дед Пихто, склонный к античному стилю в дизайне. Разбираться будем.

– Будем, Андрюх, обязательно, – Тимур осторожно закрыл крышку ноутбука. – А сейчас – давайте ещё по мороженому всем отделом. Тайны допотопных цивилизаций вредно разгадывать на пустой желудок.

– Подождите, – Лика дёрнула Тима за рукав. – Так чем закончилось дело про «консервы»? Как вообще это дело можно закрыть?

Тимур улыбнулся чему-то своему. А Андрей ответил:

– Коробку ту мы сдали начальству. Дело оформили, всё запротоколировали, выводы – какие уж есть – написали. А дальше будет как будет. Может, вернётся то дело к нам на доследование, может – решат, что это всё выдумки и игра воображения. Но Колокольчик нас тогда хвалил очень.

– Да, – подтвердил Тимур. – Чувство недосказанности есть, конечно. Но так вот и работает отдел истории. Мы находим, откапываем, иногда в самом прямом смысле, сортируем данные, сопоставляем, делаем выводы и развиваем версии. Даже самые невероятные. И сдаём наверх.

– Но судя по тому, что сейчас нас отправили в эту вот командировку, – Андрей уже запаковал ноут и был готов гулять дальше, – наш отдел приносит ощутимую пользу. Не совсем, правда, понятно, какую именно и кому.

– Командировка наша – это моя мечта, – закивала Лика. – Я же за границей никогда была. А тут только работать начала – и уже еду в Нидерланды.

– Жизнь – она такая, да. Удивительная штука, – заметил Тимур. – Главное, не привыкай. Такие командировки – скорее исключение, чем правило. И то Колокольчик хотел меня одного сначала отправить.

– Спасибо вам, Тимур Сергеевич, – искренне поблагодарила Лика.

– Да, я тоже забыл сказать спасибо, – спохватился Андрей. – Это, конечно, не по склепам лазать, но тоже ничего.

– Смотрю я, Андрюха, понравились тебе те подземелья в Батыево. Ещё не поздно сдать билет и вернуться туда работать.

– Ну как я вас брошу? Ещё найдёте что-то не то, а мне потом разгребать.

– И правда, – улыбнулся Тимур. – Я и забыл, что ты у нас главный разгребатель.

– И самый лучший, хочу заметить!

– Это сразу видно, Андрей Андреевич, – поддержала Лика.

Погуляв немного в центре, ребята двинулись в сторону вокзала. Самолётом лететь было дорого, да и никто никуда не торопился, и потому решили до Нидерландов ехать на поездах. Все билеты были куплены и оформлены заранее самой Ниной Васильевной, а значит, поездка пройдёт чётко по плану. Тимуру и его команде нужно только не опаздывать.

* * *

– Тимур Сергеевич, а вы не храпите? – спросила Лика, когда все трое наконец загрузились в купе и расселись на мягких диванчиках. – А то у меня очень чуткий слух.

– Лика, мы в поезде едем, – Андрей ответил до того, как среагировал Тимур. – Здесь посторонних звуков будет гораздо больше, кроме возможного храпа. Советую на ближайшей остановке купить беруши.

– И я не храплю, если что, – попытался успокоить девушку Тимур.

– Это радует. Но про беруши и правда мысль хорошая. И маску для сна ещё надо не забыть, интересно, на вокзалах есть что-то ярких расцветок?

Разложив немногочисленные вещи, каждый выставил на стол приготовленные в дорогу продукты. Зарплаты отдела не позволяли особо шиковать, даже с командировочными. Лика достала большой пакет яблок и груш. Тимур обрадовал коллег шашлыком. Пусть мясо и холодное, но сочности у него не убавилось. Андрей вытащил из рюкзака тщательно упакованные в фольгу домашние пирожки с разными начинками.

– Да мы это всё до самого Амстердама не съедим! – пробормотала Лика.

– Что за пораженческие настроения? – Тимур протянул ей кусок шашлыка. – Не падай духом, боец! Придётся постараться.

Пока ехали до Минска, не расслаблялись. Тимур лежал на верхней полке, Лика и Андрей на нижних. Накидывали друг другу разные идеи и варианты, теории и мысли про вилочковые кресты. От самых очевидных до безумных и невероятных. Каждая теория тщательно разбиралась и выкидывалась как нерабочая или записывалась Ликой в блокнот. Андрей просто всё запоминал. Всё это было очень странно, непонятно, нелогично и почти бессмысленно. Казалось, что они упускают что-то очень важное. А вот найти смысл и в бессмыслице – в этом обязанность хорошего следователя.

* * *

Минск встретил их чистым небом и ярким солнцем. До следующего поезда, в Варшаву, оставалось шесть часов, и ребята решили побаловать себя местной кухней. В небольшом кафе неподалёку от вокзала они заказали драников и местного тёмного пива.

– Тут так солнечно, так светло, так красиво! У нас, конечно, тоже хорошо, но вы только посмотрите, мальчики, – Лика указала на зелень парка, раскинувшегося перед террасой кафе. Тимур и Андрей удивлённо переглянулись.

«Мальчики» от Лики, называвшей коллег исключительно на «вы» и по имени-отчеству, прозвучало непривычно. Тимур взглядом указал Андрею на бутылку тёмного портера. Шесть с половиной оборотов – это вам не кот чихнул. Для хрупкой Лики, даже учитывая закуску, перебор.

Андрей молча кивнул и движением фокусника передвинул полупустую бутылку поближе к себе. Потом посмотрел на раскрасневшуюся Лику и провернул то же самое с её недопитым бокалом.

– А принесите нам чаю с лимоном, пожалуйста, – попросил он официантку. Та понимающе улыбнулась и скрылась в кухне.

– А обратно мы тоже на поезде поедем? Я бы хотела здесь погулять подольше. Такой красивый город. Тимур Сергеевич, Андрей Андреевич, вам не нравится? Почему вы так странно смотрите?

– Лика, ты про это не думай, у нас всё впереди ещё. Погуляем, и тут, и там, вот лучше драничков скушай, – Андрей пододвинул к ней блюдо.

– Да, а пиво тут крепче, чем я думал. Я, пожалуй, тоже ещё драников съем, – поддакнул Тимур.

Расплатившись и приятно удивившись низким ценам, ребята еще немного погуляли и вернулись на вокзал. Без труда нашли свой поезд и разместились в купе. Порядок решили не менять – Тимур занял верхнюю полку, уступив Андрею и Лике нижние. Она уже пришла в себя от выпитого пива и сперва вела себя чуть скованно, но видя, что никто её не упрекает, расслабилась, и вскоре они продолжили неторопливый разговор, начатый ещё в поезде Москва – Минск.

– Смотрите, ребят, – начал Андрей, – все эти плиты можно разделить на несколько больших групп.

– Тебе лишь бы что-то систематизировать, – одобрительно протянул Тимур. – Давай делить!

– Будем сразу смотреть на те, которые до эпохи Романовых.

– А почему? – Лика перебирала фотографии, сделанные в подземелье.

– Потому что на более поздних и узор, и надписи выполнены на одном, высоком, технологическом уровне. Не придерёшься. Всё ровненько-гладенько. Тут ловить нечего совершенно. Нам больше интересны эти, – он ткнул в одну из фотографий, – датированные шестнадцатым веком и раньше. Смотри, узоры тут такие же глубокие, ровные, красивые. А надписи?

– Как будто гвоздём царапали, – Тимур тоже всмотрелся в изображение. – Похоже, что это два разных человека оформляли. Один – узоры, а второй – не мастер резьбы по камню, подмастерье, может – надписи малевал.

– Именно! – Андрей вскочил и стал пальцем на двери купе рисовать таблицу. – Вот смотрите, пятнадцатый и часть шестнадцатого века – просто плиты без надписей. Шестнадцатый – кривые-косые надписи и качественные рисунки, а дальше – всё красивое. Красивое – выкидываем. Остаётся две группы: пустые и корявые, назовём их так?

– Назовём, – Лика старательно стенографировала в блокноте.

– Что мы можем предположить про корявые плиты?

– Что брали старые, пустые, – сразу же ответил Тимур, – и дописывали на них нужные имена и даты позже.

– Как заготовки памятников в ритуальных компаниях? – предположила Лика. – Выбираешь себе красивую каменюку нужного дизайна, а тебе на ней пишут, что хочешь.

– Да-да, – Тимур усмехнулся. – Эпитафии бывают, знаете ли, презабавнейшие. Видел такую: «Я писатель, но у каждого свои недостатки».

Все засмеялись.

– Вернёмся к нашим каменюкам, – продолжил вещать Андрей. – О чём нам говорит первая группа? Пустые?

– Хороший вопрос… – задумчиво протянул Тимур. – Предполагаю, ты клонишь к тому, что изначально они не имели никакого отношения к погребению?

– Именно! И чем они являлись на самом-то деле, нам и предстоит выяснить. Давайте посмотрим на них внимательнее?

Ребята сгрудились у столика и стали в который раз пересматривать фотографии.

– Есть совпадение! – наконец возвестил Андрей и быстро-быстро раскидал фотографии на четыре стопки. – Что скажете?

Лика и Тимур уставились на стопочки.

– Не вижу, Андрюх. Давай, не томи!

– Да посмотрите же! На орнамент посмотрите! – Андрей в нетерпении стал тыкать ручкой в фотографии. – Вот эти треугольнички около центрального круга – это узор волчий зуб. Смотрите, – он обвёл на фотографии две линии, выходящие из центра круга, – тут две полоски орнамента в виде буквы V.

– А тут – три! – подхватила Лика. Она положила рядом ещё один снимок.

– А тут, – Тимур придвинул ближе третий, – из центрального элемента ещё два кружочка отходят. Как три солнца, получается?

– Да! – обрадовался Андрей, – и все эти… м-м-м… виды объединяет одно – орнамент в виде треугольников! Волчий зуб! А теперь смотрим сюда, – он выдвинул на центр стола ещё одну стопку фотографий.

– Косичка! Я такую в тетрадях на полях рисовала всё детство, – Лика обвела плетёнку-косичку карандашом.