Полная версия:

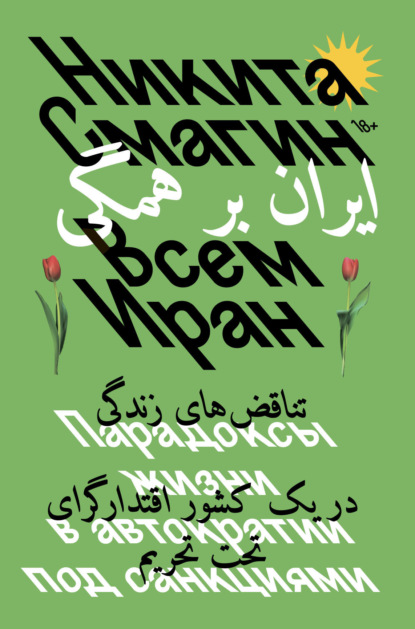

Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями

А теперь представим обычного студента, который начинает искать работу уже после получения диплома, и никаких навыков поиска, кроме как зайти на соответствующий сайт, у него нет. Скорее всего, он ничего не найдет и отправится работать в области, далекие от персидского и Ирана. Спустя год-другой вне персидского «поля» язык забывается. Карьера у такого выпускника может быть вполне успешной, но, скорее всего, к персидскому отношения иметь уже не будет.

* * *– Прежде всего тебе нужно отправить запрос на оформление пресс-карты. Затем надо разобраться с машиной, где она и в каком она состоянии. Потом… А ты чего такой счастливый?

Только что я узнал, что еду корреспондентом ТАСС в Иран, и получал первые указания. Довольная улыбка выдавала мои эмоции по этому поводу.

Идея стать корреспондентом стала логичным продолжением моего увлечения иранским направлением. Несколько лет я изучал страну, рассказывал жителям России про ее культуру, пробовал писать аналитику. Пора было выходить на новый уровень, и в этой ситуации разумным следующим шагом казалась долгосрочная командировка. Нет лучше способа узнать страну, чем полноценно в ней пожить и поработать.

С иранским культурным центром, пока я там трудился, сотрудничали два бывших корреспондента ТАСС в Иране. От них я и узнал, что у агентства почти всегда проблема с поиском кандидата на эту позицию. А в какой-то момент журналистка «Коммерсанта» Марианна Беленькая, с которой я уже был немного знаком, разместила в фейсбуке пост с вакансией в справочном отделе ТАСС. Я написал ей и рассказал о своем желании поехать корром в Иран. Марианна посоветовала не идти в «справочную», а лучше сразу обратиться в редакцию международной информации, и дала соответствующий контакт.[4][5]

На тот момент я уже четырежды бывал в Иране, около трех лет проработал главным редактором издания «Иран сегодня» (нишевое СМИ про культуру и общество Ирана, которое я сам в свое время и запустил, сейчас пребывает в полуживом состоянии), накопил портфолио публикаций в нескольких СМИ. ТАСС иранист был нужен, и меня взяли. Семь месяцев я проработал в московской редакции, затем мне предложили долгосрочную командировку. Мучительные полгода оформления документов, тягомотина с выдачей журналистской визы – и вот в конце июля 2019 года я лечу в Тегеран.

Пожалуй, спустя столько лет было бы правильно сказать «спасибо» коту Тимофею за мой иранский путь, отблагодарив его банкой оленины. Но, увы, Тимофей в том же 2019 году в возрасте шести лет умер от сердечного приступа.

Что ждет внутри книги?Иран, много Ирана и снова Иран. Но не все так просто. В Иране вообще всё непросто. Сложная коммуникативная культура – даже если знаешь персидский, не всегда разберешь, что иранец имеет в виду. Сложное политическое устройство: авторитаризм с элементами демократии, помещенный в теократическую рамку. Сложная внешняя политика, сложное общество, сложный образ мышления. А какие сложности ждут тебя, если ты сядешь за руль и попробуешь встроиться в поток иранских машин!

Пытаясь рассказать что-то об Иране, я частенько слышал в ответ фразу: «да ты же сам себе противоречишь!». Жизнь сама себе противоречит – так везде. А уж в случае Ирана частота этих противоречий возрастает многократно. Да иранцы вообще частенько сами себе противоречат, скажу я вам! В Иране парадоксальная политическая система, парадоксальное отношение к исламу, парадоксальные законы и мировоззрение.

Парадоксы в Иране не просто на каждом шагу, они – системное явление, которое лежит в основе государства и общества, позволяет ему выживать и развиваться. Как пишет ирано-итальянский исследователь Мазияр Гияби, каждый иранский парадокс – это не просто внутренне противоречивое явление, но противоречие, которое рождает новый смысл.

Именно поэтому книга построена как рассказ о парадоксах. Каждая глава – отдельный пример внутренне противоречивой истории с попыткой объяснить частичку огромной иранской мозаики. Собственный анализ и пересказ чужих научных изысканий перемежаются с моими личными наблюдениями и разговорами с жителями страны. Книга состоит из трех частей. Первая посвящена идеологическим основам иранского государства: структуре власти, социальной политике, отношению иранцев к религии и восприятию собственной нации. Вторая рассказывает о месте Ирана на международной арене: здесь я подробнее говорю об отношениях с Россией, США и Израилем и о том, как на повседневность Ирана влияют международные санкции. Третья часть сосредоточена на жизни иранского общества, и это, пожалуй, самый пестрый раздел книги – я начинаю с рассказа о таких табуированных (но спокойно существующих в Иране) явлениях, как алкоголь и наркотики, затем перехожу к особенностям искусства в Исламской республике, вопросам семьи и личных отношений и заканчиваю исследованием отношений общества и государства, которые часто принимают форму непримиримых уличных протестов. В заключении я подвожу итоги как своего пребывания в Иране, так и того этапа развития страны, который мне довелось наблюдать.

Конечно, вряд ли возможно в одной книге охватить все аспекты жизни огромной страны, как и отразить все события последних турбулентных лет. В 2024 году, когда я дописываю эту книгу, Иран не покидает заголовки новостей. В апреле Исламская республика успела побывать на грани войны с Израилем, запустив по нему беспрецедентное количество ракет и беспилотников, – пока большой войны удалось избежать, но нет гарантий, что ничего не изменится за те месяцы, пока книга будет в печати. В мае 2024 года в авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, не раз упомянутый в этой книге, летом прошли президентские выборы, на которых внезапно победил кандидат от реформистов. Дописывать и актуализировать книгу можно было бы бесконечно, но ее цель в другом: рассказать об Иране, каким я его застал в период активного изучения этой страны, и о том, какой была Исламская республика, пока я туда регулярно ездил с 2014 по 2018 годы, а потом жил и работал с 2019 по 2022 годы. В каком-то смысле это книга о стране, которой уже нет, потому что на наших глазах Иран меняется и перерождается. Как именно, можно узнать, если дочитать «Всем Иран» до конца.

В целях безопасности иранцев – героев книги их имена изменены.

Часть I

Идеология

ایدئولوژی

Парадокс первый

Особенности исламской демократии

Едва ли не первая ассоциация с Ираном, которая возникает у непосвященного, – «там диктатура исламистов». На самом деле все сложнее, и если отойти от эмоциональных суждений, мы сразу вступаем на территорию нюансов и оговорок: да, но… В 1990‐е годы в Иране сложилась уникальная политическая система, где теократия сочеталась с демократией, а неизбираемые институты функционировали параллельно с избираемыми. Регулярно проходили выборы, и, хотя назвать их по-настоящему свободными сложно, они почти всегда были конкурентными и непредсказуемыми. Однако в конце 2010‐х – начале 2020‐х годов все изменилось, и хрупкая система ограниченной демократии оказалась практически разрушена. Мне довелось наблюдать, как за несколько лет Иран изменился политически – и как пустели выборные участки. Впрочем, как показали президентские выборы 2024‐го, иранская политическая система все еще может преподносить сюрпризы.

Когда я только начинал учить персидский язык в магистратуре РосНОУ в 2014 году, Иран входил в период новых надежд. За год до этого на президентских выборах в стране победил умеренный реформист Хасан Рухани, который выступал против новых блокировок в интернете, обещал вести с США переговоры о снятии санкций, наложенных в 2011–2012 годах, и призывал открыть Исламскую республику миру.[6]

Во многом он казался противоположностью своего предшественника – ультраконсервативного популиста Махмуда Ахмадинежада. Восемь лет президентства последнего запомнились особо суровыми рейдами полиции нравов, первыми интернет-блокировками (вне закона оказались фейсбук и твиттер), беспочвенными обещаниями о «нефтяных деньгах на обеденном столе каждого иранца» и агрессивными заявлениями. Именно при нем Иран из-за своей ядерной программы угодил под жесткие международные санкции, которые привели к эмбарго на экспорт нефти и полной изоляции иранской банковской системы. Санкции тогда поддержали и Китай с Россией – Иран эпохи Ахмадинежада казался угрозой далеко не только для Запада.

Рухани очень быстро показал, что новый человек в кресле президента – это не просто косметические перемены (даже несмотря на то, что президент – не первый, а второй человек в государстве после назначаемого пожизненно верховного лидера или рахбара). Финансовый блок при Рухани сумел быстро сократить инфляцию с 35 % до примерно 15 %, полиция нравов не исчезла, но стала почти незаметна, Тегеран и Вашингтон начали прямые переговоры по атомной программе. Затем в 2015 году была подписана ядерная сделка, в результате которой основные санкции в отношении Исламской республики сняли. Казалось, что в иранскую политику точно пришли перемены к лучшему.

Особенно это впечатляло в сравнении с событиями в России. Я, как и многие представители условного «среднего класса», принимал участие в протестном движении 2011–2013 годов, бывал на митингах на Болотной площади и на проспекте Сахарова, в конце лета 2013‐го даже успел поработать в предвыборном штабе Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Однако к концу 2014 года уже было очевидно: протестное движение потерпело поражение, а Россия уверенно встала на путь авторитарного развития.

Иран, казалось, шел противоположным курсом. Несмотря на то, что в 2014–2015 годах с точки зрения личных свобод Исламской республике было еще далеко до России, не говоря уже о западных странах, страна явно двигалась от меньшей свободы к большей – достаточно удивительно, если помнить, что предыдущие восемь лет правительство Ахмадинежада упорно закручивало все возможные гайки. Казалось, иранцы смогли переломить негативный авторитарный тренд и повести страну по пути реформ.

Спустя пару лет эйфория схлынула, и пришло ощущение несбывшихся надежд. Президент Рухани и его окружение долго убеждали народ: надо только заключить ядерную сделку, а там заживем, – и в 2016 году основные санкции с Ирана были сняты, но далеко не все почувствовали улучшение уровня жизни. Да и сам Рухани имел не так много возможностей влиять на положение дел в стране – власть президента в Исламской республике серьезно ограничена другими институтами.

Тем не менее, когда в 2017 году я приехал в Иран посмотреть на президентские выборы, общество еще не успело окончательно разочароваться в политике. Два основных кандидата – Хасан Рухани и Эбрахим Раиси – представляли разные полюса власти и отстаивали каждый свое видение будущего. Избиратели, в свою очередь, свой выбор делали рационально, уже не веря в чудеса, но прикидывая, при ком будет лучше жить. Иранская политическая культура выглядела самобытной и устойчивой: конкуренция, электоральная борьба, непредсказуемый результат – всё на месте. С энтузиазмом к выборам подходили даже, казалось, закоренелые скептики.

Я не голосую! 13 мая 2017 годаЗа неделю до президентских выборов 2017 года мой друг познакомил меня с Арашем, профессиональным музыкантом из Исфахана. Ему было чуть меньше сорока, он играл на традиционных иранских инструментах, причем на высшем уровне – выступал в концертных залах и консерваториях, регулярно ездил в зарубежные поездки, бывал в том числе и в России. Араш был разведен, жил один и вскоре после знакомства тут же предложил остановиться у него, что я и сделал.

Сосед из Араша получился интересный: как только мы с ним оставались один на один, мой новый друг-музыкант тут же начинал через слово материться, рассказывать про свои сексуальные похождения и травить пошлые анекдоты. Меня такое общение вполне устраивало – каждый день я пополнял свой персидский лексикон замысловатой обсценной лексикой, да и в целом с Арашем было весело. Вот пример типичной шутки от него:

– Прихожу я, значит, к урологу. Говорю: «Доктор, у меня проблема: у меня стоит». – «И давно?» – «Каждый день с самого утра до поздней ночи». – «А началось когда?» – «Да сколько себя помню, всегда было так. С самого рождения и до сегодняшнего дня». – «Так это ты мне скажи: что ты делаешь для этого? Что ешь, что пьешь? Умоляю, расскажи, как сделать, чтобы было как у тебя?!»

В общем, Араш вел себя довольно легкомысленно, но при этом слыл одним из лучших музыкантов в городе, и все мои собеседники в Исфахане, которых я встречал, относились к нему с большим уважением. Да и любимые пошлые шутки он берег для близкого круга, в других ситуациях сохранял веселость, но без крайностей.

В первый же день я рассказал другу-музыканту, что хочу посмотреть на иранские выборы. Тот был настроен крайне категорично:

– Все политики – лжецы и воры! Я лично ни за кого голосовать не собираюсь.

15 мая 2017 годаПробыл дома у Араша я всего один день, после чего переехал в другой гостевой дом. В следующий раз я встретился с ним, когда до выборов уже оставалось пять дней. Он дал мне адрес студии, где записывался с коллегами: когда я пришел, с музыкой они уже закончили и, сидя у микшера, за чаем обсуждали новости. Присутствующие музыканты – человек пять разного возраста – все говорили, что особых симпатий к Рухани они не испытывают, но очень боятся, что консерватор Раиси может закрутить гайки, если победит. Когда очередь высказаться дошла до Араша, он гнул свою линию:

– Может, Рухани и лучше Раиси, но я лично голосовать не пойду. Я против всей системы в целом.

Утро 17 мая 2017 годаНа пару дней я уехал из Исфахана и вернулся, когда до выборов оставалось три дня. Мы встретились с Арашем и поехали на «Саманде» (машины этой марки – визитная карточка иранского автопрома) в гости к его сыну.

– До выборов совсем чуть-чуть. Что думаешь? Кто победит? – спросил я его.

– Я думаю, что отец в иранской семье каждый день разбивается в лепешку, чтобы на столе вечером было что поесть. И ему не важно, какая при этом власть, – ответил упрямый Араш, не отрываясь от руля.

– Думаешь, ситуация не изменится, победит ли Рухани или Раиси? – продолжал донимать его я.

В этот момент мы ехали по центральным улицам Исфахана вдоль пересохшей реки Заянде-руд. Наш «Саманд» в потоке машин поравнялся с «Пежо 206» с открытыми настежь окнами. В салоне сидело четверо молодых парней: модно одеты, зализанные прически – явно не электорат консерваторов. Мы ехали с ними вровень со скоростью километров тридцать-сорок в час, когда Араш вдруг открыл свое окно и заорал: «Раиси, Раиси!».

Все четыре парня посмотрели на него удивленно и даже испуганно.

«Сарашо белиси!» – завершил свою кричалку Араш. Аудитория в автомобиле взорвалась хохотом.[7]

Вечер 17 мая 2017 года– Можем сегодня, через пару часов, съездить на озеро в горах, – предложил Араш. – Там очень красиво. Я возьму с собой одного друга, он приехал из Бендер-Аббаса, тоже в этих горах не бывал.

– А на выборы успеем? – поинтересовался я.

– Да, конечно. Вернемся в Исфахан утром в день выборов.

Мы выехали, когда начало смеркаться. Пока мы были в дороге, вокруг окончательно стемнело, и за окном автомобиля лишь тянулась бесконечная череда огоньков среди непроглядной темноты. После двух часов пути огоньков вдруг стало намного больше.

– Где мы?

– Это Шехре-Корд, – ответил Араш. Мы приехали в один из самых высокогорных городов Ирана.

– Как будто холодно.

– Да, здесь всегда холодно.

В Исфахане в мае было не меньше двадцати пяти градусов днем и около двадцати вечером. А сейчас, по ощущениям, за окном было в районе десяти градусов. «Саманд» забирался по горной дороге вверх, на окраину города. Затем Араш со словами «приехали» остановился у одноэтажного дома. Нас пустили внутрь, где мы уселись на ковре с подушками в помещении, выполнявшем роль гостиной. Араш, очевидно, хорошо знал хозяина, пышноусого представителя народности бахтияров, на вид ему было лет пятьдесят. После общих бесед под чай хозяин расстелил скатерть и принес кебаб с рисом. Помогала ему жена в красивом красном платке. После еды беседа как-то сама по себе перешла на грядущие выборы. Усатый бахтияр периодически посматривал в простенький телефон – проверял новости. Сеть здесь ловила плохо, но ее хватало, чтобы обновлять телеграм, если без картинок. На тот момент телеграм еще не был заблокирован в Иране – соответствующее решение примут в декабре 2017‐го.

Хозяин рассуждал о политиках:

– Мне они все, конечно, не нравятся. Но Раиси меня вообще пугает. Ты слышал, откуда он взялся? Бывший судья. Только этого нам не хватало.

– Проголосуешь за Раиси – я тебе голову оторву, – пошутил Араш.

Вскоре беседа начала затухать. Хозяин попросил жену принести сетар, музыкальный инструмент, похожий на лютню, заиграл и запел. Стало понятно, откуда Араш так хорошо его знает. После нескольких грустных, тягучих песен нам дали матрасы, мы расстелили их на ковре и уснули.

18 мая 2017 года– Сначала надо заехать в магазин, купить продукты и халим, – сказал Араш утром, как только мы выехали к горному озеру.

– Что такое халим? – спросил я

– Да что-то вроде густого супа из пшеницы с мясом. Я знаю тут одно место, где продают хороший халим.

Сначала мы поехали в «супер» – так в Иране сокращенно называют супермаркет, – захватили какие-то продукты, соки и овощи. На прощанье Араш посоветовал продавцу: «Голосуй завтра за Рухани». Затем двинулись к магазину, где в пластиковых полулитровых и литровых банках, вроде маленьких ведер, продавался халим. Араш приобрел все нужное и этому продавцу тоже напомнил, что завтра выборы и надо голосовать за Рухани.

Все последующие полчаса, пока мы ехали, Араш вел машину с телефоном в руках, сделал, наверное, десять звонков друзьям, и всем говорил примерно одно: завтра выборы, не забудьте сходить, голосовать надо за Рухани.

Потом мы доехали до места – над озером возвышались горы, на вершинах которых все еще лежал снег, и они красиво отражались в воде. На всем берегу стояли всего две палатки, так что мы без труда нашли место поодаль от них. Отсюда Араш звонить никому уже не мог, связи не было. Поэтому мы занимались делами туристическими: общались, ставили палатку, разводили костер и ели халим.

19 мая 2017 года. День выборовРано утром Араш нас разбудил и очень серьезно сказал: «Пора на выборы». Быстро собрались и поехали. Вопреки моим ожиданиям, голосовать Араш отправился не в Исфахан, а в ближайший к озеру городок. Там он подъехал к местной школе, где проходило голосование – в Иране проголосовать можно на любом избирательном участке, главное, чтобы с собой были документы.

– У тебя с собой шенаснаме? – спросил он нашего третьего участника поездки, друга из Бендер-Аббаса. Шенаснаме в Иране – важный документ, аналог внутреннего паспорта.

– Да.

– Тогда пошли, – они отправились внутрь, а я как иностранец, права голоса не имеющий, ждал снаружи. Минут через пятнадцать они вернулись.

– Ну что, за кого голосовал?

– Рухани. И на муниципальных тоже за всех из команды реформистов, – ответил Араш.

Всего за неделю Араш, веселый музыкант и любитель пошлых анекдотов, прошел путь от ярого электорального нигилиста к участнику, да еще и агитатору. Так сработала атмосфера предвыборной гонки и постепенное осознание того, что твой голос действительно влияет на судьбу страны. Тогда на выборах решалось многое, и иранцы это чувствовали.

Системный дуализмСовременная политология считает политическую систему Исламской республики Иран исключением из традиционных моделей, существующих в других странах. Действительно, все происходящее выглядит по меньшей мере необычно. Неизбираемые политические институты сосуществуют с избираемыми, демократические – с теократическими. Причем весь этот антураж – не просто ширма: президенты сменяются на выборах, и это обычно приводит к заметным переменам в политике: как внутренней, так и внешней.

Такая сложносочиненная модель стала порождением «реформы имени Хаменеи – Рафсанджани» в 1989 году. До этого все 1980‐е годы политическая система Ирана находилась на этапе становления после главного события, сформировавшего современный Иран, – Исламской революции 1979 года, когда пала власть последнего шаха Ирана Мохаммада-Резы Пехлеви, а вскоре после революции была сформирована теократическая Исламская республика. Конечно, и президента, и Меджлис (иранский парламент) избирали и до 1989‐го, но вся институциональная конструкция тогда существовала скорее формально. Фактически в эти годы у только что образовавшейся Исламской республики были две основные задачи: разгромить внутренних врагов (прежде всего левые силы) и выжить в кровавой войне с Ираком, занявшей почти все 1980‐е (1980–1988 годы). Система работала в режиме ручного управления, все ключевые вопросы решал лидер Исламской революции Рухолла Хомейни, первый рахбар Ирана.

Однако в 1989 году легендарный аятолла умер. На тот момент внутренние враги уже были побеждены и репрессированы, а война с Ираком только-только завершилась «боевой ничьей»: погибли по меньшей мере 500 тысяч человек, пострадали – до миллиона. Возникли вопросы. Куда теперь идти Исламской республике? Какой линии придерживаться во внутренней и внешней политике? Кто, наконец, будет ей управлять? Лидера, хотя бы близкого Хомейни по авторитету и статусу, в иранской элите не было.

Схватка бульдогов под ковром показала, что самыми влиятельными людьми на момент смерти Хомейни оказались двое: председатель Меджлиса Али Акбар Хашеми Рафсанджани и президент Али Хаменеи. В итоге они и поделили власть: Рафсанджани стал следующим президентом, а Хаменеи – верховным лидером (рахбаром). Не менее важно то, что эти двое еще и инициировали первую и пока единственную в истории Ирана конституционную реформу. В частности, в результате этой реформы был упразднен пост премьер-министра, а его полномочия фактически переданы президенту страны.

Рафсанджани и Хаменеи стали двумя глыбами иранской политики и непримиримыми соперниками, – при том что когда-то близко дружили. Оба начали участвовать в антишахском движении задолго до революции, оба какое-то время провели в тюрьмах. Друг друга они хорошо знали еще с 1950‐х, более того, какое-то время даже снимали вместе дом в дореволюционном Тегеране – Рафсанджани, как выходец из более богатой семьи, платил за жилье чуть больше, хотя использовали всё поровну. Считается, что именно Рафсанджани привел Хаменеи в ближайшее окружение имама Хомейни, тем самым проложив ему путь к вершинам власти Исламской республики. В конце 1980‐х ни у кого среди политической верхушки Ирана не было настолько близких личных отношений, как у этих двоих.

Однако стоило начаться серьезной политической борьбе, как дружба стремительно отошла на второй план. Президент Рафсанджани стал лидером реформистского движения, которое выступило за либерализацию экономической жизни и нормализацию отношений с миром, включая Запад. Дабы укрепить свои позиции, реформисты пытались заручиться поддержкой населения, заметная часть которого желала перемен. В противовес этому на противоположном полюсе политического спектра начал формироваться блок консерваторов, апеллировавших к «хардкорным» ценностям Исламской революции, включая антизападную риторику и строгое соблюдение религиозных норм. Эта часть политического спектра Ирана консолидировалась вокруг Хаменеи, хотя формально он пытался показать, что не поддерживает ни одну из сил. Верховный лидер до сих пор предпочитает не высказываться в пользу того или иного кандидата на президентских выборах. В то же время намеки в его речах, да и данные в иранских СМИ не оставляют сомнений, на чьей стороне Хаменеи во внутриполитической игре.

В политической борьбе у обоих движений были свои слабости и преимущества. Реформисты пользовались большей поддержкой населения. Их идеи либерализации системы и открытости миру явно нашли отклик у избирателей: и Меджлис, и президентский пост чаще оставались за ними. За 35 лет, с 1989 по 2024 год, политики из числа реформистов занимали президентское кресло 24 года. Но на стороне консерваторов всегда был серьезный перевес в теократических институтах власти: верховного лидера (рахбара) можно сместить только по состоянию здоровья – по сути, избирают его единожды и навсегда. При этом конституционные полномочия делают рахбара самым влиятельным человеком в Иране. Он напрямую назначает половину членов Совета стражей конституции, который может отклонить любой законопроект Меджлиса, и к тому же решает, кого можно допустить на парламентские и президентские выборы, а кого нет. Кроме того, с рахбаром должны быть согласованы кандидатуры трех ключевых министров: главы МИД, минобороны и министерства разведки, контролирующего спецслужбы. Наконец, ему напрямую подчиняется Корпус стражей исламской революции (КСИР), военное формирование численностью в 300–400 тысяч человек, которое входит в состав вооруженных сил страны и исполняет функции армии и спецслужб одновременно.