Полная версия:

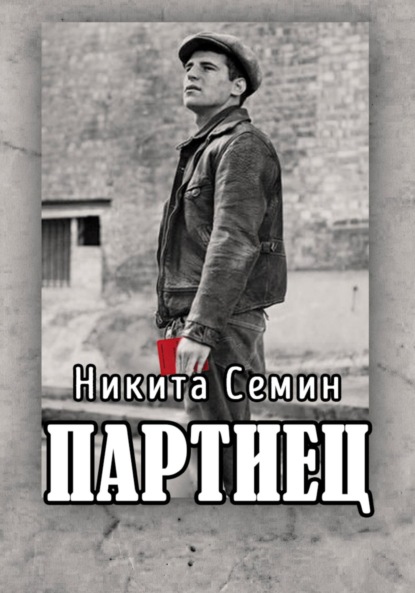

Партиец

– И когда это было?

– Сейчас, дай вспомнить, – нахмурился Андрей Николаевич. – Если не ошибаюсь, в десятом году, – сказал он через пару минут.

– Ну так тогда и двигатели были слабее! – тут же нашел я возможную причину неудачи. – Поставить более мощный двигатель – и тогда не только аппарат, но и человек на нем в воздух подняться сможет!

– Ну и как он будет лететь? – тут же задал Туполев провокационный вопрос. – Вперед что его потянет? Еще один винт?

– Второй винт нужен, – согласился я, – но на хвосте.

– Для чего? – удивился конструктор.

– Чтобы сам аппарат по своей оси не вертело. Я когда о мощном винте думал, понял, что сам вертолет будет закручивать. Вот чтобы стабилизировать его, и нужен винт на хвосте. Но расположенный вертикально, как на самолете, и сбоку. А для движения вперед-назад можно верхний винт наклонять. Или вообще – сделать два винта на крыльях, как на самолете, только расположить их горизонтально. Как такой самолет поднимется в воздух, винты опускаются в горизонтальное положение, и получается обычный самолет.

Вот эта идея заинтересовала Туполева гораздо больше.

– Интересно. Но механизация крыла получится сложной. Выдержит ли конструкция? Смогут ли два винта поднять такой самолет вертикально, без разгона? – стал вслух размышлять Андрей Николаевич.

– Но ведь идея не фантастическая? – заметил я.

– А? – отвлекся ушедший в свои мысли Туполев. – Да, конечно, она вполне реализуема. Но вот хватит ли мощностей двигателей – тут большой вопрос. Знаешь, ты не против, если я поделюсь твоей идеей с одним человеком? Есть у меня знакомый инженер, который увлекается необычными конструкциями самолетов.

– Да конечно, буду только рад, если эта идея кому-то поможет.

Попрощавшись с Туполевым, я с чувством выполненного долга покинул ОКБ. Глядишь, и будут у СССР свои вертолеты гораздо раньше, чем появились в моей прошлой жизни.

В середине марта ко мне снова пришел Савинков. На этот раз он не повез меня к товарищу Сталину, а передал документы для университета о моей «командировке по линии партии» и бумагу, подтверждающую, что я действую по заданию Иосифа Виссарионовича.

– Это показывать при острой необходимости, – указал Савинков на бумагу. – Только если кто из местных партийных или иных работников вздумает мешать. Но лучше сильно не светить ей.

Причины мне были понятны. Фиг мне что будут рассказывать на месте, если узнают, что я от Сталина. Скорее будут «лапшу на уши весить».

– Скажешь, что от газеты «Правда» журналист. Вот подтверждение, – подал он еще один документ. – А вот командировочные, – из рук служивого ко мне перекочевала стопка рублей.

Не особо много, где-то чуть больше трех сотен. Покупать билеты на поезд я должен сам с них, а сколько мне кататься – тоже самостоятельно определяю.

– Как вернешься, напишешь отчет, – предупредил Савинков.

После чего попрощался и ушел.

Ну что же, задание получено, пора выполнять. Откладывать я не стал и уже на следующий день занес документы декану, попрощался с Людой и отправился на вокзал. По дороге приобрел стопку газет, чтобы было не скучно ехать.

Сильно далеко на первый раз от Москвы я не собирался удаляться. Буквально отъеду километров на пятьдесят, а там уже и буду смотреть. Если что потом и дальше проехать можно. Чтобы хоть как-то ориентироваться, взял еще и карту Московской губернии. За ней пришлось идти в букинистическую лавку, да и стоила она не мало, зато я хоть смогу понять, где нахожусь.

Разместившись в вагоне, я затолкал чемодан со своими вещами под лавку и достал первую попавшуюся газету из купленных.

– Да ну на…! – вырвалось из меня непроизвольно через десять минут.

Я потер глаза, считая, что мне померещилось, но буквы в газете остались неизменными. В статье, которая вызвала у меня такую бурную реакцию, говорилось о предложении рабочими Ленинградского завода «Красный Выборжец» организовать социалистическое соревнование. Но удивило меня не это, а фамилия инициатора. И удивился бы любой, кто жил в моей прошлой жизни. Потому что фамилия такого инициативного работника была – Путин!

Глава 6

Март – апрель 1929 года

– Чего кричишь, парень? – обернулся ко мне мужик с соседней лавки.

По виду – типичный крестьянин. В тулупе, борода лопатой, в зубах самокрутка, которую он неторопливо смолил.

– Да так, фамилию знакомую увидел в газете, – пробормотал я.

– Это какую?

– Да вот, – показал я ему статью о Путине. – Думал, друг мой, а оказалось – однофамилец.

Мужик успокоился, а я вернулся к статье в газете. И правда, не померещилось мне. Путин. Только инициалы – М.Е.

– Родственник? Предок может? – прошептал я себе под нос.

И стал вспоминать, как могли звать деда Владимира Владимировича. Через несколько минут вспомнил, как по телевизору показывали шествие Бессмертного полка. Там президент шел в первых рядах с фоткой своего отца-фронтовика. И инициалы у него были – В.С.

– Не, однофамилец просто, – пришел я к выводу.

Но как тесен мир! А может и не однофамилец, а все же родственник, но дальний.

До намеченной первой «точки» – деревни, я добрался за три часа. Поезд шел неторопливо, останавливался почти в каждой деревне по пути, неудивительно, что такой короткий отрезок я так долго ехал.

Сойдя на дощатый «перрон», я осмотрелся. Небольшой помост с деревянной лестницей – вот и вся станция. В сотне метров виднеются одноэтажные постройки. К ним идет накатанная колея дороги. Снег еще лежал, хотя проталин хватало, да и по ночам прихватывал морозец. От того в колеи были полузамерзшие лужи, сейчас смотрящие на меня мутными «глазами"-омутами. Перехватив поудобнее чемодан, я двинулся к деревне.

Встретил меня лай собак, да мычание редких коров. На околице пара детей с любопытством пялилась в мою сторону, шепотом обсуждая приезжего.

– Эй, парни, не подскажите, где здесь сельсовет? – крикнул я им.

– Тот дом, – махнул мне рукой старший в этом дуэте пацан лет десяти.

Прикинув, куда он указал, я пошел вдоль дороги.

По пути из окон домов выглядывали преимущественно женщины. Не очень большое количество мужиков и молодых парней, что я встретил, смотрели недобро, а одеты они были или в военную форму, или в очень похожую на нее гражданскую. Дойдя до большого дома, я прикинул – это ли сельсовет?

– Чего надоть? – крикнул вышедший из дверей мужик.

– Где сельсовет, не подскажите?

– Туда иди, – махнул он рукой дальше по дороге, указав на дом в паре десятков метров, что был по площади чуть поменьше.

– Спасибо!

Возле здания сельсовета, в отличие от остальных домов, не было какого-то двора. Точнее, участок был, но не было ощущения, что тут грядки садят или что иное. Дверь оказалась заперта, а на мой стук никто не вышел. Я растерялся. Что дальше-то делать? Куда идти?

На помощь пришла молодая девушка моего возраста, которая вышла из того же дома, где мне ответил неприветливый мужик.

– Тебя как звать-то?

– Сергей.

– А меня Евдокия, – кокетливо сказала она. – Тебе Лексей Ваныч нужен?

– Если он глава вашего сельсовета, то да.

– Дома он.

– Покажешь?

– Может, и покажу, – хихикнула Евдокия, стрельнув в меня глазками.

– Дунька! – раздался крик мужика. – А ну вертайся назад!

Девушка оглянулась испуганно и, поджав губы, сбежала. Тяжело вздохнув, я снова вернулся к тому мужику, который сначала мне дом сельсовета показал, а после и с девушкой поговорить не дал.

– Где вашего главу искать, не подскажите?

– А ты кто такой будешь?

– Журналист, из Москвы. Статью написать хочу о том, как у нас на селе живут.

– Ишь ты, – фыркнул тот недовольно. – Журналист. Третий дом дальше.

Наконец я нашел нужного мне человека. Алексей Иванович оказался мужиком лет сорока. Вместо правой ноги – деревяшка. При ходьбе он опирался на выструганную палку, похожую на посох. Вместе с ним жила его жена, две дочки и сын подросток.

– Журналист, говоришь? – с прищуром посмотрев на меня, переспросил глава сельсовета.

Сидели мы в его доме на кухне на лавках. В доме была жарко натоплена печь, а для освещения на столе стояла лучина, дающая тусклый свет. В ее лучах мужик казался загадочным старцем, а не еще не старым мужчиной. Из проема вглубь дома на нас с любопытством посматривал его сын. Хоть и светло на улице еще, а дома окна маленькие, света не хватало. Дочери как показались разок, так и скрылись в доме. Лишь жена поставила нам на стол пару кусков хлеба, да каши в мисках. И все.

– А как зовут тебя, паря?

– Сергей. Огнев.

– Огнев, говоришь?

Тут он хитро блеснул глазами.

– Уж не тот ли Огнев, что в газете статью писал? И о ком сам товарищ Сталин на Пленуме говорил? Студент, небось?

Я понял, что не получится мне скрыть свою личность. Вон, просто услышав мое имя, уже все про меня человек знает.

– Да не напрягайся ты так. Али не хочешь, чтобы тебя признали?

– Хотел бы, чтобы до поры обо мне разговоры по деревне не шли.

– От меня ничего не услышат, – кивнул глава и шикнул на сына. Тот тут же скрылся в комнате. – С Олежей тоже поговорю. А на счет остального – не боись. Я читать газеты люблю, да и должность обязывает, – пояснил он свою осведомленность. – Так с чем прибыл, Сергей?

– Узнать, чем живете, – пожал я плечами.

– Как колхозы ввести, смотреть будешь? – в лоб спросил он меня.

– Они в любом случае будут введены, – не стал я отпираться. – Но уж лучше, если это будет сделано не только из-под палки, но и хоть какая-то законность будет соблюдена. Чтобы в случае чьего-то самодурства на местах на такого активного укорот был.

Алексей Иванович задумчиво покивал.

– Добро, обскажу я тебе, как мы живем. Авось, и правда что дельного сможешь о нашем житье-бытье передать. Твоя правда, самодуров везде хватает.

И он рассказал. Что мужиков на селе мало – сначала в империалистическую забрали многих, потом гражданская сразу – и туда народ пошел. В итоге в деревне почитай на одного мужика три-четыре бабы приходится. Ну, это я и сам заметил. Что коней почти нет – опять же забрали в войска для кавалерии. Пахать теперь или на одной лошади, или вообще на собственном горбе приходится. Я все записывал, чтобы ничего не упустить.

– Так еще и народ сильно-то в деревне не держится. Все в город норовят сбежать. Особенно те, кто помоложе, – продолжал глава. – Там и почет, и деньга вертится. Так что у меня в деревне почитай лишь три сотни душ еле наберется. А раньше бывало и до тысячи доходило.

Неутешительная статистика.

– А что у вас с кулаками? Есть?

– Как не быть, – хмыкнул Алексей Иванович. – Видел дом большой, что недалече от сельсовета стоит? – я кивнул. – Вот в нем и живет наш главный «кулак». Петро Самойлов. У него одного две лошади. Приходится к нему на поклон идти, когда пахать надоть.

– И как к нему относятся? Сам он что говорит?

– Да как у нас к зажиточным относятся, – хохотнул Алексей Иванович. – Завидуют люто, да поносят за глаза. Он же сейчас шальной стал. Понимает, что скоро может лишиться всего. Волком на каждого глядит.

– Он сам не хочет колхоз создать? – спросил я. – Чтобы свое имущество в него перевести и уже там всем руководить?

– Не слыхал такого, – озадачился глава. – А ведь и верно! Кто ему мешает так сделать-то? Только собственная жадность. Делиться кто же любит?

– Не сделает, и правда всего лишится. Если он не дурак, поймет, что когда не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить.

– Хорошо сказал, – крякнул мужик. – Токмо он быстрее удавится, чем с кем-то поделится своим добром за просто так.

– Значит, дурак, – констатировал я.

А себе сделал пометку – добавить в законы возможность для кулаков «переквалифицироваться». Тогда с их стороны меньше сопротивления будет. Может этот Петро и не воспользуется шансом, но наверняка найдутся люди и поумнее его. Я же так поступал не только и не столько из гуманных соображений, сколько из логики. Раз человек смог хорошее хозяйство собственное создать и содержать, то и в роли председателя колхоза будет на своем месте. С толком сможет распорядиться новыми возможностями и выполнить спускаемый план.

После обстоятельного разговора с Алексеем Ивановичем, я все же попросил его собрать мужиков, чтобы уже у них напрямую узнать, что они думают. Да того же Самойлова послушать! Одно мнение – хорошо, но ведь глава со своей колокольни на все смотрит. И в чужие мысли залезть не может.

– Олежа! – кивнув на мою просьбу, крикнул глава. И из комнаты тут же высунулась любопытная головенка подростка. – Сходи по домам, скажи, что всех у дома сельсовета собираю. Про Сергея и об чем мы гутарили – не базлай, понял?

Тот понятливо замотал головой и умчался из дома.

– Через полчаса пойдем, – удовлетворенно заявил мужик.

Просидев оговоренное время, мы выдвинулись в сторону сельсовета. Там уже собрался народ. Ждали только нас. Над толпой шел ропот перешептываний и разговоров. Выйдя к крыльцу здания, Алексей Иванович призвал людей к тишине и дал мне слово.

– Товарищи! – начал я. – Я журналист из газеты «Правда». Пишу статью о жизни в деревнях. Сейчас готовится постановление о введении всеобщей коллективизации хозяйств, – мои слова о коллективизации сразу вызвали шум, и главе пришлось потратить несколько минут, чтобы успокоить толпу. – Это вопрос решенный, нравится вам, или нет. И не мной, а партией и правительством. Я же хочу узнать ваше мнение и написать о том статью. Вы можете мне рассказать все, как есть, чтобы вас услышали в Москве. Итак товарищи, что скажете?

Снова выкрики и громкие возмущения. Алексей Иванович еле успокоил деревенских, после чего призвал задавать вопросы по очереди.

– Что с моим хозяйством будет? – вышел вперед уже знакомый мне Петро, который указал дорогу к дому главы. – У меня оно самое справное. Я ж теперича кулаком считаюсь! Рази ж это справедливо, если у меня все отымут? Я пот и кровь из года в год проливал, над всем трудился и что? Теперича все отдать?!

– И правильно! – раздался выкрик из толпы. – Жируешь, пока мы голодаем – так и поделом тебе!

Тот зло зыркнул в толпу, но все же снова повернулся ко мне, ожидая ответа.

– Придется отдать, – признал я. Народ тут же довольно заголосил и заулюлюкал. Не любят тут Самойлова. – НО! – попытался я перекричать толпу, народ постепенно утих и я продолжил, – ты можешь сам все сдать в колхоз. И возглавить его…

– Да пошел он на х.! – снова злой выкрик из толпы.

– Цыц! – гаркнул глава, и люди притихли.

– Возглавить, – продолжил я, – и тогда отделаешься малыми потерями.

Ну, я так видел и надеялся на это. А уж как в итоге получится – лишь время покажет. Петро замолчал и, сверкнув недовольно глазами, скрылся в толпе. После него пошли иные вопросы. Кто будет заниматься «отъемом» и «правильным разделением» средств. Когда начнется коллективизация. Что конкретно стоит ожидать. И тому подобное. Даже вышла старушка и спросила – будет ли восстановлена церковь. Вообще не по теме, но этот вопрос, оказалось, волновал многих крестьян, особенно тех, кто постарше. На что мог, ответил, а когда не знал ответа – честно признавался в этом.

Разошлись люди только часа через два, взбудораженные и во многом ошеломленные. В конце я попытался сам задать вопросы, как и хотел изначально. А то получилось, что это я отвечал на их вопросы, а не они на мои. Переживали в основном люди о том, как состоится посевная. Сеять не на чем, а иногда и откровенно нечего. Поделились малым количеством скота. В том числе и кур. Про коров и коней вообще молчу – тут каждый жаловался, что нет их, а хотелось бы. Про малое количество инструмента местный кузнец напомнил. И железа нет, чтобы его справить. Короче, по итогу выходило – ничего нет, все надо. Уж не знаю, насколько это так. Вроде когда шел, мычание коров мне не померещилось. Слышал про крестьянскую прижимистость, так что может и приуменьшают. Но когда шел от поезда по деревне и правда скота почти не видел. Может быть и так, что правда все. Каждый ответ я записал, после чего распрощался с Алексеем Ивановичем и отправился на станцию. По плану мне предстояло в течение недели проехать минимум по двадцати деревням и селам. Это по два-три села в день. Успею ли?

Не успел. Моя «командировка» растянулась почти на две недели.

В разных местах меня встречали, как бы банально это ни звучало, по-разному. В одном селе так чуть собак не натравили, подумав, что я из соседней деревни и вынюхиваю что-то. Хорошо, вовремя разобрались. А с той деревней у села шла вялотекущая война за луга, где траву для скотины косят. Но где бы я ни был, в целом жалобы были одни и те же: мужиков мало, скота нет или почти нет, зерна для посевной мизер. Было и еще одно отличие – нашлись «кулаки», которые хотели бы сами создать колхоз, в отличие от Петро, но боялись, как бы их в чем не обвинили. В укрывательстве имущества или еще чего.

Возвращался домой я загруженный новыми впечатлениями и информацией. Далеко не самой радужной. Да и люди на селе – сплошь худоба, да усталые и мрачные лица. И вот от них товарищ Сталин требует подвига? Так ведь уже то, как они живут – подвиг. Точно нужно его идею упорядочить в рамках законодательства, а то из-за озлобленности и неграмотности перегибы на местах неизбежны. До сих пор вспоминаю выкрики из толпы, как люди хотели кулака чуть ли не прямо сейчас, при мне, раскулачивать. А войдут во вкус – так и понесется.

Вернувшись, первым делом схватил Люду в охапку и потащил ее на прогулку. И соскучился, и отвлечься хотелось. И уже после стал составлять отчет для Иосифа Виссарионовича. Савинков явился уже на следующий день после моего появления в университете – не иначе у него там соглядатай есть. Или из деканата позвонили, если он там такую просьбу оставлял.

Передав ему отчет о своей поездке со всеми впечатлениями и своими мыслями, я вернулся к работе над законами для коллективизации. Но с учетом полученного опыта многое пришлось редактировать. Не все нюансы деревенской жизни учел. Мало что учел, если честно. Не знал я, как в селах живут.

Незаметно наступил апрель. Становилось все теплее, зима все больше отступала. По ночам еще подмораживало, но днем уже была плюсовая температура. Это повышало настроение.

Словно намереваясь испортить его, начался очередной Пленум, на котором был снят с должности товарищ Бухарин. До этого он занимался газетой «Правда» (даже удивительно, как я смог ездить по селам от их имени) да был генеральным секретарем Коминтерна. Теперь – все. «Съел» его товарищ Сталин.

Про меня на какое-то время будто забыли, но это было не так. К концу Пленума ко мне снова заявился Савинков – товарищ Сталин ждал меня у себя. Собрав все материалы по коллективизации, плюс – дополнения в трудовой кодекс по «седьмому часу», я отправился в Кремль.

Иосиф Виссарионович выглядел довольным. Еще бы! Избавился от еще одного соперника на политической арене.

– Ну как, товарищ Огнев, ваша поездка? – с улыбкой спросил он меня.

– Продуктивно, но печально, – вздохнул я и передал генсеку бумаги.

– Вот как? – вроде как удивился Сталин, после чего придвинул бумаги к себе.

Дополнения к трудовому кодексу он прочитал и удовлетворенно отодвинул на край стола. А вот мои заметки по командировке изучил более внимательно. После чего задал неожиданный вопрос:

– Товарищ Огнев, а почему вы еще не состоите в партии?

Глава 7

Апрель 1929 года

Вопрос товарища Сталина стал для меня столь неожиданным, что я не сразу нашелся с ответом. Тот меня не торопил, но и риторическим его вопрос не был, надо было что-то сказать.

– Так мне только в этом году восемнадцать исполняется. Не рано ли? – наконец вымолвил я.

И ведь действительно, хоть я и думал вступать в партию, но уж никак не раньше своего совершеннолетия. В этом времени это понятие было довольно размыто. Еще буквально до революции вполне себе венчали с шестнадцати лет, считая человека вполне созревшим для брака. Хотя и полноценно взрослым такого парня еще не считали. Понятие «мужчина» здесь еще осталось. А оно включает в себя два слова: муж и чин. То есть, человек, достигший какой-то весомой должности, а не безработный или висящий на шее у родни. Я же еще и не женился, и должности какой-то не имел. Потому и относились ко мне больше как к подростку, слегка снисходительно. Но это те, кто постарше и со мной незнаком. Однако революция многое поменяла. В частности – отношение к «чину». Были мальчишки моего возраста, которые в гражданскую войну подразделениями командовали. И ничего, их вполне слушались и подчинялись, несмотря на года. Но сравнивать себя с ними я даже не думал. Да и осталось еще из прошлой жизни понятие, что совершеннолетним мужчиной я стану в восемнадцать лет. И до этого срока о партии даже не мечтал.

– Разве у нас есть закон, ограничивающий вступление в партию по возрасту? – подколол меня Иосиф Виссарионович.

Я на это промолчал.

– В партию вступают по поручительству трех действующих членов либо, если есть стаж работы в ВЛКСМ, – продолжил товарищ Сталин. – Есть мнение, что вы обладаете и тем и другим. Поэтому не вижу препятствий. Или вы желаете остаться беспартийным?

И никакого осуждения или угрозы я в этом вопросе не заметил. Иосифу Виссарионовичу просто было интересно, хочу ли я в партию или нет. Во всяком случае, мне так показалось. За несколько встреч уже успел немного изучить его мимику и интонации в голосе.

– Нет, я собираюсь вступить в партию.

Удовлетворившись моим ответом, товарищ Сталин все же перешел к моим наметкам по коллективизации.

– Значит, крестьяне по вашему мнению не смогут в ближайшее время повысить свою производительность?

– Дело даже не в единоличных хозяйствах, а в том, что у них для этого материальной базы не хватает, – сказал я. – Какой толк от того, что имеющееся зерно они посеют не раздельно, как раньше, а все вместе? Больше его от этого не станет. Единственное, чем мы можем им помочь – вернуть лошадей из армии, хотя бы часть, да механизировать их труд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов