Полная версия:

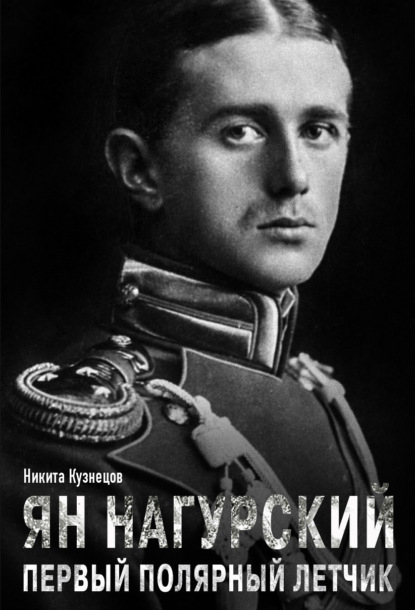

Ян Нагурский – первый полярный летчик

Никита Кузнецов

Ян Нагурский – первый полярный летчик

© Кузнецов Н. А., 2024

© ООО «Паулсен», 2024

* * *Светлой памяти Александра Васильевича Махалина (1946–2017), заслуженного летчика-испытателя РФ,

подвижника истории авиации

От автора

Имя Яна Иосифовича[1] Нагурского (1888–1976) – офицера Русской императорской армии[2] польского происхождения, впервые поднявшего самолет в небо Арктики 110 лет назад и этим положившего начало полярной авиации, известно всем интересующимся историей изучения и освоения человеком высоких широт. О Нагурском написана книга, а также десятки статей, опубликованы его воспоминания[3].

Несмотря на это, в биографии нашего героя имеются белые пятна, практически никак не заполненные теми, кто писал о нем. Связано это с рядом факторов. Бóльшая часть биографов подробно освещала именно полеты Нагурского в Арктике, довольно пунктирно рассказывая о других страницах его жизненного пути. Казалось бы, важным источником биографической информации являются мемуары Нагурского. Но, написанные спустя десятки лет после упомянутых в них событий и практически только по памяти, они содержат немало неточностей, зачастую опровергаемых документами (в том числе теми, автором которых является сам Нагурский) и откровенных фантазий.

Выделим наиболее важные публикации о Нагурском. В первую очередь, это статья (вторым изданием вышедшая в виде брошюры) начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта М. Е. Жданко, написанная по материалам представленного ему рапорта Нагурского от 1 октября 1914 г., в котором он подробно рассказал о своих полетах в Арктике. Этот документ является основным источником информации для всех, кто обращался к данным страницам полярной истории[4]. В 1949 г. оригинальный текст рапорта Нагурского опубликовали в альманахе «Летопись Севера» с предисловием известного советского экономиста К. Д. Егорова[5].

Несколько публикаций, посвященных Нагурскому, появилось после его «воскрешения» и визита в СССР в 1956 г. Отметим статью М. Б. Черненко во втором выпуске «Летописи Севера»[6], газетные публикации Н. Я. Болотникова и книгу Ю. М. Гальперина, жанр которой автор обозначил как «быль»[7]. В 1960 г. вышел в свет русский перевод воспоминаний Нагурского о его полетах в Арктике. По сути, все последующие публикации[8], вплоть до современных, преимущественно появляющихся к юбилеям полярной авиации, базируются на вышеуказанных источниках и литературе и не несут в себе ничего нового, а иногда некоторые их авторы создают новые мифы. Исключение составляет работа петербургского историка А. О. Александрова – раздел в одном из томов его фундаментального исследования, посвященного развитию морской авиации и воздухоплавания в России, написанный с широким привлечением документов Российского государственного архива Военно-морского флота (РГАВМФ)[9].

Эта книга рассказывает о жизни Я. И. Нагурского – летчика, открывшего новую эру освоения Арктики (а впоследствии и Антарктики). Автор видит свою задачу в том, чтобы, опираясь прежде всего на архивные документы, проследить судьбу этого незаурядного человека и при этом не обойти вниманием его взлеты и падения (случавшиеся как в прямом, так и в переносном смысле).

От души благодарю за помощь в работе и предоставленные материалы: заместителя директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына по вопросам культурно-исторического наследия И. В. Домнина, заместителя директора Российского государственного архива Военно-морского флота, кандидата исторических наук А. Ю. Емелина, главного библиотекаря Отдела газет Российской национальной библиотеки А. В. Решетова. Отдельные слова искренней признательности адресую моей жене – Дарье Аркадьевне Тимохиной, кандидату исторических наук, главному редактору журнала «Посев».

Ранние годы и начало военной службы

Ян Нагурский родился в городе Влоцлавек Варшавской губернии 27 января 1888 г.[10] в семье дворянина, владевшего фермой и ветряной мельницей, Юзефа Нагурского и его жены Анели (урожденной Мушиньской)[11]. Жили Нагурские небогато, в семье было пятеро детей, но постоянные заботы и сложные отношения с отцом не мешали маленькому Яну мечтать о приключениях. Более того, он вместе с двумя товарищами отправился в путешествие, чтобы достичь Америки, которая, по мнению мальчишек, находилась за большим озером, расположенным неподалеку от города. «Экспедиция» потерпела неудачу, а ее инициатор, освоив грамоту в местной школе, стал жадно поглощать книги об открытиях.

Ян Нагурский – учитель начальной школы

Здание Одесского юнкерского пехотного училища. Открытка начала XX в.

Юнкер Я. И. Нагурский

В 1905 г., окончив шестой класс, Нагурский прервал учебу в неполной средней школе во Влоцлавеке из-за недостатка средств на продолжение образования. Тогда же он сдал экзамен на право преподавания в четырехклассной школе и в начале 1905/06 учебного года занял должность учителя в небольшом городке Кросневиц (в 50 км от Влоцлавека)[12]. До этого, по его собственным воспоминаниям, он некоторое время работал клерком в местном суде. Весной 1906 г. Нагурский сдал в Варшаве экзамен на аттестат зрелости и решил связать свою дальнейшую карьеру со службой в армии.

6 сентября 1906 г. Нагурского зачислили юнкером рядового звания в Одесское пехотное юнкерское училище[13]. Оно было основано в 1865 г. В этот период (1864–1865) с преобразованием старших классов кадетских корпусов в военные училища стали открываться окружные юнкерские училища во вновь образованных военных округах. За три года обучения юнкера получали теоретические и практические познания, необходимые для занятия должности младшего ротного офицера, с которой обычно начиналась служба. Позднее Ян Иосифович вспоминал:

Вторая рота Одесского военного училища ничем особенным не отличалась от других. Так же как и остальные, она поднималась после побудки в шесть утра, шла на гимнастические упражнения, затем торопилась на военные занятия. Как и в других ротах, нас, молодых юнкеров, не отпускали в город. Это была довольно тяжелая жизнь. Время, заключенное в жесткие рамки расписания, уточненного до минут, переживалось нами мучительно. Я тосковал по дому и свободе, а в училище не нашел друзей и близких товарищей. Многочисленные занятия занимали почти все мое время, особенно когда к общеобразовательным предметам прибавились военные. Ими овладевал я легко и быстро[14].

Я. И. Нагурский после получения звания младшего портупей-юнкера

6 августа 1909 г. Нагурский получил первый офицерский чин подпоручика и отправился к месту службы – в Хабаровск, где дислоцировался 23-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Как и другие полки, расквартированные на Дальнем Востоке, 23-й Восточно-Сибирский был довольно молодым, его образовали в 1890 г. За отличия в сражениях под Ляояном и Мукденом во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. полк в 1906 г. удостоился боевой награды – Георгиевского знамени[15].

В соответствии с высокими результатами в учебе[16] Нагурский мог выбрать службу в любом крупном городе европейской части страны, но он решил отправиться на ее восточную окраину, так объяснив свой выбор:

Немногие из товарищей знали, что военную службу я считал временной и собирался продолжать образование по какой-либо технической специальности. Никто также не мог предвидеть, что я хочу использовать время пребывания на Дальнем Востоке для подготовки к экзаменам в высшее учебное заведение[17].

На этих строках из воспоминаний стоит остановиться подробнее. Нагурский писал, что он готовился к поступлению в Инженерное училище и в июле 1913 г. получил диплом инженера[18]. Это дало основание некоторым его биографам писать, что Нагурский окончил Морское инженерное училище Императора Николая I, готовившее инженеров-механиков и кораблестроителей для Российского императорского флота. Но в сохранившихся послужных списках Нагурского (а это основной документ офицера, содержащий биографические сведения) никакой информации о его образовании, помимо окончания Одесского юнкерского училища и авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы, не значится. Скорее всего, речь идет об одной из многочисленных «нестыковок» в мемуарах, на особенностях которых мы еще неоднократно остановимся в дальнейшем. Возможно, Ян Нагурский планировал выйти в отставку и получить высшее образование в гражданском учебном заведении, но впоследствии отказался от этой идеи.

В те годы Дальний Восток действительно был окраиной России, что существенно влияло на жизнь и службу в этом регионе. Вжиться в непривычную обстановку Нагурскому помог командир полка полковник Г. А. Мандрыка. Будущий летчик вспоминал об этом:

В своем командире я нашел сердечного друга. Я питал к нему большое доверие и обращался за советами в личных делах. Это он помог мне наладить жизнь по плану. Мы вместе ходили в театры и восхищались игрой хабаровских артистов драмы, обсуждали новости, доходившие до нас из Европы. Почта приходила через две недели, поэтому московские и петербургские газеты читались с большим опозданием. Мы вынуждены были вращаться в довольно узком кругу людей, почти полностью отрезанные от мира, жить, как на далеком острове. Я тосковал по Европе, по далекому Влоцлавеку на Висле, по родным и любимым людям, оставленным на Западе. Всеми силами боролся с тоской, и в этом больше всего помогали мне учебные занятия. Вопреки сомнениям товарищей я продолжал учиться[19].

Нагурский (справа) во время службы в 23-м Восточно-Сибирском стрелковом полку

Своим чередом шла и воинская служба[20].

Регулярные военные занятия велись в ротах и батальонах согласно расписаниям; военные учения проводились прямо в тайге, которая начиналась сразу же за казармами и уходила далеко в глубь азиатского континента. Жизнь в тайге была мучительной. Тучи комаров и мошек заполняли воздух, насекомые залепляли глаза, уши и нос. Спасаясь от них, надевали особые сетки на голову, которые, хотя и не полностью, но защищали от досаждавшей мелюзги[21].

15 октября 1912 г. Я. И. Нагурский получил чин поручика[22]. Командир полка полковник Мандрыка так аттестовал своего подчиненного.

К службе усерден. Физически развит отлично. Любит спорт. Следит за военной литературой, уделяет время на самообразование. Работает порывисто и часто с увлечением. Спиртными напитками не злоупотребляет, в азартные игры не играет. К подчиненным нижним чинам относится справедливо и требовательно. К строевой службе вполне годен. В общем «отличный»[23].

Путь в небо

В своих воспоминаниях Нагурский писал, что в июле 1911 г. он отправился в Санкт-Петербург для поступления в «Инженерное училище»[24]. Согласно послужному списку, шестимесячный отпуск «с сохранением содержания во все города Российской Империи и за границу» был ему предоставлен 6 ноября 1912 г.[25] Так что, скорее всего, летная карьера Нагурского началась в конце 1912 – начале 1913 г., а вовсе не в 1911-м. В те годы фамилии и фотографии первых летчиков, а также рассказы об их рискованных полетах не сходили с газетных полос. Неудивительно, что такая малоизведанная, но стремительно развивающаяся область, как авиация, заинтересовала молодого офицера, не чуждого интереса к техническим наукам.

Гатчинская военная авиационная школа. Вид с воздуха, 1913 г.

Подготовка к учебному полету на аэродроме Гатчинской военной авиационной школы, лето 1913 г.

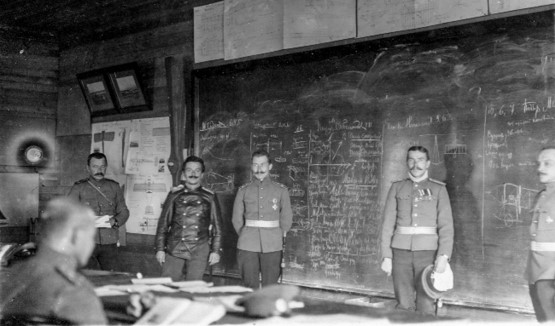

Занятия в одном из классов Гатчинской военной авиационной школы

Нагурский пишет, что в Императорский Всероссийский аэроклуб его привел «морской офицер Лебедев»[26]. Можно предположить, что речь шла о В. А. Лебедеве – одном из первых пилотов-авиаторов России. Нагурский прошел обучение в школе аэроклуба, после завершения которой сдал практический экзамен и получил диплом пилота. Он вспоминал об этом:

Вскоре я решил экзаменоваться на получение книжечки «международного права пилотирования». Стояла прекрасная погода. В солнечный полдень я поднялся для выполнения задания, кстати сказать, весьма несложного. На высоте пятисот метров требовалось сделать три восьмерки, а затем с работающим мотором снизиться и посадить самолет в обозначенный на летном поле круг. Это не представляло трудности. Несколько сложнее была вторая часть. Тотчас же после приземления надо было снова подняться на прежнюю высоту, а пролетая над кругом, выключить мотор и, планируя, выйти на посадку так, чтобы сесть в намеченной точке.

Штабс-капитан Г. Г. Горшков (справа)

С. А. Ульянин (в чине подполковника) около самолета «Фарман»

Я. И. Нагурский (второй слева в последнем ряду, отмечен стрелкой) в группе офицеров и учеников Гатчинской военной авиационной школы.

Задание я выполнил очень точно и даже удивился, что так просто можно заработать почетное право летать в любой стране.

Так я стал летчиком[27].

Дипломом пилота-любителя Нагурский решил не ограничиваться, и вскоре он решает стать военным летчиком. 31 марта 1913 г. его зачислили в списки авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы[28]. Знаменитая Гатчинская военная авиационная школа вела начало от Воздухоплавательной команды, сформированной в 1885 г. Два года спустя команду переименовали в Учебный кадровый воздухоплавательный парк, а в 1910 г. на его базе сформировали Офицерскую воздухоплавательную школу, ставшую первым в Русской императорской армии учебным заведением по подготовке летных кадров. Тогда же при школе был сформирован авиационный отдел, занимавшийся подготовкой летчиков из представителей различных родов войск (официально создан в марте 1911 г.)[29].

О своем обучении в школе Нагурский рассказал в воспоминаниях.

Свою судьбу в этой школе я связал с первоклассным инструктором – офицером, штабс-капитаном [Г. Г.] Горшковым. Ежедневно утром и вечером я приходил на аэродром и летал вместе с ним, знакомясь с новыми типами самолетов. Более других меня заинтересовал гидроплан, могущий оказаться особенно полезным в морском деле…

Время, распределенное между двумя видами занятий, летело быстро. Свободных минут выдавалось немного. ‹…›

Приближался день сдачи экзамена на звание военного пилота. Я шел на него без волнения, имея за плечами солидную летную тренировку и, что особенно важно, репутацию хорошего летчика[30].

27 ноября 1913 г. Нагурский получил звание военного летчика[31]. Начальник авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы полковник С. А. Ульянин писал в аттестации:

Служебные качества хорошие. Нравственные качества удовлетворительные. Технически подготовлен хорошо. Летчик отличный[32].

Еще во время обучения в школе, 13 августа 1913 г., Нагурский по собственному желанию перевелся в Отдельный корпус пограничной стражи, в 29-ю пограничную (Бакинскую) бригаду[33]. Судя по данным архивных документов, к новому месту службы Ян Иосифович не отправился, т. к. вплоть до мая 1914 г. был прикомандирован к авиационному отделу Офицерской воздухоплавательной школы[34], а затем в его жизни произошел «крутой вираж» (заметим, принесший ему мировую славу), связанный с участием в арктической спасательной экспедиции.

Поручик Я. И. Нагурский

На поиски пропавших экспедиций

В 1912 г. в Арктику отправились три экспедиции: старшего лейтенанта Г. Я. Седова на шхуне «Святой мученик Фока»; лейтенанта Г. Л. Брусилова на судне «Святая Анна» и В. А. Русанова на парусно-моторном судне «Геркулес». Все они окончились трагически. Мы не будем подробно останавливаться на их истории – этой теме посвящено немало книг и статей. Приведем лишь основные сведения для понимания общего контекста.

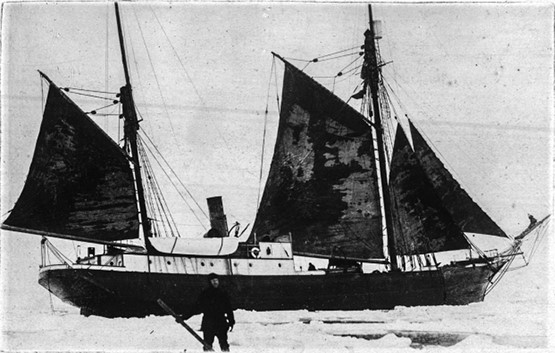

Целью похода старшего лейтенанта Г. Я. Седова было достижение Северного полюса и установка там русского флага. В августе 1912 г. судно экспедиции «Святой Фока» вышло из Архангельска. Дойти в первую навигацию до Земли Франца-Иосифа (как планировалось изначально) Седову и его спутникам не удалось. Судно зазимовало в районе острова Панкратьева (западное побережье Северного острова Новой Земли). Во время зимовки участники экспедиции исследовали северо-западный берег Новой Земли и близлежащие острова. В сентябре 1913 г. «Святой Фока» освободился ото льдов и перешел к Земле Франца-Иосифа, где в бухте Тихой острова Гукера встал на вторую зимовку. В феврале 1914 г. тяжело больной Седов с двумя матросами отправился к Северному полюсу, желая любой ценой достичь цели. Через две недели после выхода он скончался в районе острова Рудольфа. Экспедиционное судно с огромными трудностями, заключавшимися прежде всего в отсутствии угля, в августе 1914 г. добралось до становища Рында на Мурмане.

Лейтенант Г. Л. Брусилов возглавил экспедицию на судне «Святая Анна». Целью плавания был проход Северным морским путем с запада на восток. Оправдать расходы участники экспедиции планировали охотой на зверя. В августе 1912 г. «Святая Анна» вышла из Санкт-Петербурга. В начале октября ее затерло льдами у западного берега полуострова Ямал. 28 октября начался дрейф судна, в ходе которого его вынесло в Центральный полярный бассейн. В апреле 1914 г. штурман В. И. Альбанов и 13 матросов покинули шхуну (с разрешения Брусилова) и отправились к Земле Франца-Иосифа. В итоге только В. Альбанов и матрос А. Конрад смогли достичь мыса Флора на острове Нортбрук, где были спасены участниками экспедиции на «Святом Фоке» (трое матросов в начале похода вернулись на судно, остальные погибли в пути). «Святая Анна» со всеми находившимися на борту людьми пропала без вести.

Судно экспедиции Г. Я. Седова «Святой мученик Фока» во время зимовки у побережья Новой Земли

Экспедиция на парусно-моторном судне «Геркулес» под руководством геолога В. А. Русанова в 1912 г. занималась исследованием Западного Шпицбергена. Оттуда судно направилось к западному входу в пролив Маточкин Шар (разделяющий Северный и Южный острова Новой Земли). Там начальник экспедиции оставил записку, сообщив, что он и его товарищи, имея годовой запас продовольствия, намерены обогнуть Новую Землю с севера и пройти Северным морским путем в Тихий океан. Экспедиция пропала без вести. Ее следы были обнаружены в 1934–1936 гг. у побережья Западного Таймыра.

Об экспедиции Г. Я. Седова не было никакой информации (за исключением периодически возникавших слухов о ее гибели) до возвращения в августе 1913 г. в Архангельск капитана «Святого Фоки» Н. П. Захарова с группой участников экспедиции, отправленных ее начальником на материк еще в июне. О судьбе «Святой Анны» и «Геркулеса» сведения и вовсе отсутствовали. Все это вызывало нешуточное беспокойство как заинтересованной общественности, так и соответствующих организаций и учреждений. Документы (немалая часть которых была опубликована еще в советский период) убедительно опровергают лживые утверждения, годами кочующие из публикации в публикацию, о том, что «царское правительство» враждебно относилось к экспедиции Седова, по сути, частному предприятию, организацией и финансированием которого занимался Комитет для снаряжения экспедиции к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран («Седовский комитет»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

В документах его имя часто указывалось как Альфонс-Ян. В различных источниках и литературе также встречаются варианты Ян и Иван. Мы будем придерживаться традиционного в отечественной литературе варианта написания имени и отчества Нагурского – Ян Иосифович.

2

С 1914 г. Нагурский служил в составе Морского ведомства.

3

Nagórski J. Pierwszy nad Arktyką. Warszawa, 1958 (русский перевод – Нагурский Я. Первый над Арктикой. [М.]., 1960); Nagórski J. Nad płonącym Bałtykiem. Warszawa, 1960.

4

Жданко М. Е. Первый гидроаэроплан в Северном Ледовитом океане // Записки по гидрографии. Т. XXXVIII. Вып. 5. Пг., 1915. С. 674–686. То же. Пг., 1917.

5

К истории полетов И. И. Нагурского // Летопись Севера. Сборник по вопросам исторической географии, истории географических открытий и исследований на Севере. Вып. I. [М.-Л.], 1949. С. 220–226.

6

Черненко М. Б. К биографии первого полярного летчика Я. И. Нагурского // Летопись Севера. Ежегодник по вопросам исторической географии, истории географических открытий и исследований на Севере. Вып. II. М., 1957. С. 150–154.

7

Гальперин Ю. Он был первым. Быль о полярном летчике Яне Нагурском. М., 1958.

8

Речь идет о публикациях, выходивших не только в СССР и России, но и в Польше.

9

Вахтенные журналы воздушного плавания. Военно-морское воздухоплавание и военно-морская авиация в России. Несвоевременные мысли по поводу несвоевременной истории. Сводная летопись. Книга 2. Зарождение и развитие военно-морской авиации в 1911–1914 годах. От воздухоплавательного парка до авиации Службы связи. Тетрадь 3. В полярных морях и Дальнем Востоке. Планы, плавания, полеты. Редактор-составитель, переводчик и автор связующего текста А. О. Александров. СПб., 2011. С. 54–69, 99–100.

10

Даты до 1 февраля 1918 г. приведены по юлианскому календарю («старому» стилю).

11

Alexandrowicz S. Pierwszy lotnik arktyczny – Jan Nagorski (1888–1976) // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1978. № 2 (23). S. 366.

12

Там же. S. 367.

13

Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 406. Оп. 10. Т. 2. Д. 2Н. Л. 1 об.

14

Нагурский Я. Указ. соч. С. 20.

15

Стрелковые части. Справочная книжка Императорской Главной Квартиры. СПб., 1910. С. 53.

16

Во время обучения Нагурский 30 сентября 1908 г. получил звание младшего унтер-офицера и 6 декабря 1908 г. – младшего портупей-юнкера (РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Т. 2. Д. 2Н. Л. 1 об.).

17

Нагурский Я. Указ. соч. С. 22–23.

18

Там же. С. 39.

19

Там же. С. 26.

20

25 августа 1909 г. Нагурского зачислили в списки полка; 28 сентября он прибыл в полк (на 14 дней раньше срока) и был назначен младшим офицером 4-й роты. С 10 января по 30 апреля 1911 г. Нагурский находился в командировке на станции Иман для обучения молодых солдат сводного батальона 37-го Сибирского стрелкового полка; с 29 июня по 12 июля 1912 г. временно командовал 4-й ротой 23-го Восточно-Сибирского полка; с 28 по 31 августа 1912 г. находился на подвижных сборах под Хабаровском (РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Т. 2. Д. 2Н. Л. 1 об.).

21

Там же. С. 27.

22

РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Т. 2. Д. 2Н. Л. 1 об.