Полная версия:

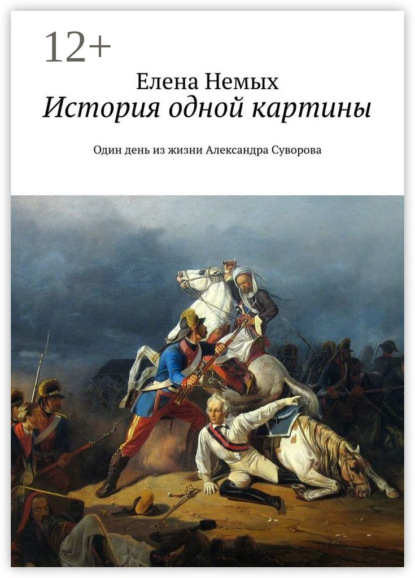

История одной картины. Один день из жизни Александра Cуворова

Суворов открыл чернильницу, окунул в неё гусиное перо и приготовился писать на восковой бумаге, но неожиданно задумался. Чёрная капля медленно упала на белый лист. Он охнул, смял его. Стало очевидно, чтобы ответить, нужно перечитать письмо Григория Потёмкина. Суворов отложил перо, быстрым движением открыл красивый, старинный сундучок, в котором хранилась корреспонденция, и перебрав несколько депеш, нашел письмо князя. Оно значилось 8 августом 1787 года. Более позднего послания генерал не нашёл и решил перечитать то, что Потемкин написал почти четыре месяца назад. Строчки плясали перед глазами, но Суворов сосредоточился и вчитался: «Милостивый Государь мой, Александр Васильевич. Болен был, – читал он в письме. – Евангелие и долг военного начальника побуждают печься о сохранении людей». Потемкин переживал за судьбу гарнизона и своего любимого командующего. Идея укрепить гарнизон донцами принадлежала ему же, «Гришке-нечесе», так казаки между собой называли князя Таврического за парик, который он не снимал. Их в армии при Екатерине II отменили, но Григорий Александрович его упорно водружал на голову. Отмену этого «рассадника вшей» добивался сам Суворов. У него установились хорошие отношения с фаворитом императрицы. Гладкий почерк светлейшего и витиеватая роспись настраивали на мирный лад. Суворов вздохнул, взял перо, ещё раз обмакнул его в чернила, достав новый лист, и наконец-то начертал своей рукой: «Светлейший Князь, Милостивый Государь! По донесениям перебежчиков турецкая флотилия под Очаковом ныне состоит из…» Суворов быстро описал эскадру, очень надеясь, что Потемкин пришлет подкрепление с моря, а, дописав, бросил песок на листок, мгновенно впитавшего чернила. Неожиданно в дверь постучали, и согнувшись в поклоне, вошли личный камердинер Суворова Прошка и повар генерала: калмык Мерген в белом колпаке и фартуке. Увидев хозяина, Мерген залился кумачовым цветом. Его узкие глаза еще больше сощурились, лицо выражало растерянность. У камердинера в руках Суворов заметил жестяное ведро и горящую свечу на подставке. Прошка, низкорослый крестьянин, наоборот заметно побледнел, перекрестившись на образ Богоматери в углу. Пока калмык мялся у входа в комнату, не решаясь заговорить, камердинер быстро прошёл в комнату, поставил тлеющую свечу на стол и перелил использованную во время обливаний воду в ведро. Суворов сурово глядел на Мергена:

– Чего тебе? Где завтрак? Я, едит твою, на позицию с инспекцией, а ты меня задерживать изволишь, братец?

Мерген покраснел ещё больше. Он привык к причудам генерала, полгода ездил за ним в военном обозе. И то, что Суворов встает ночью, около часа, и что завтракает в два ночи, а обедает в восемь утра с обязательной стопкой водки – он знал прекрасно, но сегодня случилась незадача, из-за которой он не смог согреть чаю с утра. Привыкший топить самовар шишками, он никак не мог признаться, что местная зеленая поросль с чахлых кипарисов долго пыталась зажечься, но потом начала тлеть, не давая тепла пузатому, фирменному чуду из самой Тулы. Мерген и дул, и руками махал, и сапогом работал, как поршнем, но вода не грелась. Он хотел во всем признаться, и что он оплошал, рассказвть о кипятке, который задержался, но неожиданный возглас Прошки отвлёк генерала:

– Тьфу ты, пропасть… Пятнадцать человек солдат в трубу упало, двадцать до смерти ушиблось, а остальных в лазарет повезли.

Суворов вскочил, отбросив письмо Потемкину:

– В лазарет? – закричал Суворов с ужасом, – куда, помилуй Бог?! Заморят моих чудо-богатырей. Нет, не посылай их в лазарет, дай им травки и будут здоровы. А ты, проклятый, напустил ветру из двери. Мне холодно! Лови, лови ветер, я помогу.

Суворов с Прошкой начали бегать по комнате, как будто ловя что-то; и на конец последний отворил дверь и, будто выбросив в нее что-то, сказал:

– Поймал мороз и выкинул!

Мерген оторопело смотрел на них. Что за обряд совершал в бывшем турецком доме Кинбурнской крепости генерал-аншеф и его камердинер, он так и не понял. Суворов потряс руку Прошке и радостно сказал:

– Спасибо, спасибо, теперь теплей, а то, проклятый, заморозил было.

Прошка выбежал с ведром, а генерал замолчал. Повар откашлялся. Возникла неловкая пауза. Наконец он набрался храбрости и спросил:

– Что кушать будете? На обед чего готовить?

– Свари ты мне армянское кушанье.

– Слушаю!

– Свари ты мне татарское кушанье.

– Слушаю.

– А вот французское и немецкое не вари.

– Слушаю.

– Да еще русские щи.

– Этого нельзя.

– Почему?

– Сметану нет.

– А почему?

– Не могу знать…

– Ах ты, немогузнайка! Убирайся! Сметаны нет…. Ну, и черт бы с ней… Где ее брать в походе! Для солдата и щи из топора на водичке хороши! Слышать не хочу ничего! Будь добр, братец, чтоб были щи! Прошка, толкай его.

– Я и сам пойду, – сказал повар, и, уходя, сильно хлопнул дверью, столкнувшись с Прошкой.

– Вишь, Прошка, как он меня рассердил, – продолжал Суворов, – не могу знать… говорит. Ненавижу это слово. Тащи, брат, ладану, после такого только обкурить комнату надобно… Чертей гонять!

Прошка заулыбался:

– Александр Васильевич, помилуй бог… Нету ладана, весь кончился. А самовар с чаем притащу. Мерген, черт окаянный, с утра жалится: разжечь-с не может

– Чаю выпью… Но после смотра войска. Не равен час турки нагрянут? Что делать будем? И скажи моим ординарцам, чтобы сейчас готовы были… Опозданий не приму! Одного из них отправлю к светлейшему. Депеша в Херсон поедет, князю Потёмкину. А мне седлай моего Глазка. И по поводу этих, кто в лазарете, всех лично досмотрю! Мои солдаты должны быть одеты, обуты и готовы ко всему! Тех, кто в лазарете, не травкой, так водкой спаси… (через паузу) И меня не обделите в обед, да и щей хочу. Скажи, супостату Мергену, чтобы сметану не искал!

– Слушаюсь, ваша светлость!

Прошка вышел опять со свечей в коридор, закрыл дверь в комнату Суворова. Он хотел идти будить ординарцев, однако соседняя дверь открылась и в коридор вышли они сами собственной персоной: старый ординарец – атаман с Дона, Иван Краснов, и новичок Акинфий Кононов. Под расстёгнутыми тулупами виделись мундиры. В шапках на голове с яркой опушкой и в зеленых мундирах они выглядели очень нарядно. Князь Потемкин провёл военную реформу незадолго до начала русско-турецкой войны, поменяв форму солдатам. Однако она не всегда спасала от зимней стужи. В холодном коридоре гулял морозный ветер, свеча чадила, а огонь прыгал из стороны в сторону, как ненормальный. Входная дверь плохо прикрывалась, а печь на кухне, где орудовал Мерген, скорее служила для готовки, чем давала тепло. Турки, жившие здесь когда-то, не очень-то заботились о благоустройстве жилища в крепости и совсем его не утепляли. Прошка, увидев Ивана и Акинфия, прижал палец к губам и поставил свечу на подоконник. Коридор озарился тусклым светом. Из комнаты Суворова послышалось бормотание. Удивленный Акинфий подошёл поближе к двери суворовской опочивальни, прислушался, а потом спросил камердинера:

– Что все это значит?

– Вот видите ли, – отвечал тот, – он в это время просыпается и ему сейчас все его военные соображения приходят в голову, так он и говорит вслух.

Однако из-за двери раздалось отчетливое пение. Акинфий спросил еще:

– А теперь что он делает?

– Молится Богу.

Прошка вышел на кухню, а ординарцы плюхнулись на старенький и скрипучий диван с гобеленовой обивкой. Откуда в бывшей турецкой крепости появился этот раритет, можно только гадать. Акинфий с интересом потрогал гладкий узор ладонью. Бывалый Краснов сразу задремал, а он с интересом рассматривал запорошенное снегом окно, свечу на подоконнике, забытую Прошкой. Неожиданно в углу, в свете колеблющейся от сквозняка свечи, Акинфий Кононов заметил длинную ткань, наброшенную на нечто массивное. В углу что-то блеснуло. Кононов встал и подошёл поближе, взялся за материю, и она с шумом упала вниз, открыв старинное зеркало в чёрной оправе. Свеча чадила, но светила, и он неожиданно увидел себя в отражении. Тесный тулуп плохо сидел на нем, и он его одернул. Вчера в этот дом они с Красновым заехали за полночь. Неразговорчивый бывший атаман с Дона говорил мало, да и то чаще всего на малороссийском языке, который Акинфий плохо понимал. От него он узнал, что Краснова задержал в Севастополе сам Мордвинов. Капитан русской эскадры передал депешу Суворову, что не сможет его поддержать, но передал морские карты для генерал-аншефа. Карты Мордвинов захватил с турецких суден, и они очень даже могли пригодиться полководцу, не смотря на турецкий язык составителя. Акинфий Кононов присоединился к Ивану Краснову почти у въезда на Кинбурнскую косу, он скакал из Санкт-Петербургского драгунского полка, аж от Александровского редута, и мгновенно уснул, так и не успев рассмотреть новое место дислокации. Ординарцы устроились на ночлег в отдельной комнате. То, что в коридоре есть диван и даже зеркало, Акинфий вчера не увидел. Он взглянул на отражение дремлющего Ивана, у того пар шёл из-за рта, он тихо сопел. Кононов хотел его разбудить, но в это время открылась дверь кухни и оттуда выбежал Прошка с медным и явно горячим самоваром в руках. Камердинер не смотрел на ординарцев, но коротко им кинул:

– Седлайте скоро. Александр Васильевич выпьет чаю и тут же выйдет к вам, – сказал он и зашел в комнату к Суворову.

Акинфий не успел ответить, Иван же тут же проснулся и быстро вскочил с дивана. Он хотел что-то сказать, но не успел, потому что в коридоре из другой комнаты показались двое из свиты Суворова: генерал-адъютант Аким Хастатов и полковник Петр Борщов. Аким Хастатов, черноглазый, армянского вида, худощавый мужчина, появился у окружении полководца случайно. Хастатов служил в армии, но ушел в отставку, не помышляя вернуться в русскую армию. Он стал чиновником Казённой палаты, жил в Астрахани, где директором порта работал его старший брат. В 1780 году, там, в Астрахани, его встретил Суворов. Потемкин попросил Александра Васильевича принять начальство над войсками на Волге для подготовки военной экспедиции за Каспий, которая так и не осуществилась. Суворов томился почти два года в ожидании стоящего дела, и однажды пересёкся с Акимом Хастатовым. Дело полководцу скоро нашлось, Екатерина вторая поручила ему новое направление: Крым, и он пригласил астраханского чиновника, с которым подружился, к себе в адъютанты. Очень скоро, у Хастатова появилась приставка: генерал, и он стал-генерал-адъютантом при Суворове. Похожая история произошла и с полковником Петром Борщовым, соседом Александра Васильевича по родовому гнезду в селе Кистыш под Суздалем. Купеческие корни позволяли ему и вовсе не воевать, он мог бы отсидеться в своём поместье, но он предпочел с началом турецких войн выйти на службу и буквально уговорил Суворова взять к себе. Так помещик стал то же адъютантом нашего знаменитого военачальника. Он отличался от Акима Хастатова крепкой статью, основательностью и глубоким басом. Когда они вошли в коридор, они о чем-то спорили, и Акинфий Кононов услышал обрывок их разговора. Басистый Борщов отчаянно защищал свою версию событий:

– «Не думайте, матушка, что Кинбурн -крепость», – сказал об этой цитадели наш Григорий Александрович царице. Я его еще процитирую, мне Александр Васильевич показал письмо Светлейшего, где он пересказал всю свою переписку с Екатериной. «Тут тесный и скверный замок с ретраншементом, построенном весьма легким способом. И то, подумайте, каково трудно держаться там! Тем паче, что он в сто верст удален от Херсона», – вот как он считает про нашу крепость.

Хастатов возразил:

– Екатерина II уверена в нашем генерал-аншефе, она лично просила его спасти Кинбурн.

Борщов с сомнением пожал плечами:

– В том же письме от Потемкина я нашел ответ на ее слова: «Империя останется империю и без Кинбурна: то ли мы брали и потеряли? Не знаю, почему мне кажется, что А. В. Суворов в обмен на потерю Кинбурна возьмет у них Очаков?» Судя по всему Екатерина II не верит в победу здесь!

– Императрица ошибается, наш Александр Васильевич выиграл почти тридцать сражений! И это победа – за ним!

– Разве тридцать…?

– Это – тридцатое, – сухо заметил Хатстатов, он говорил фальцетом и его голос отлично слышали все присутствующие. Ординарцам стало неловко, и они опустили глаза.

Сегодня оба, Хастатов и Борщов, собирались с генерал-аншефом на позиции – считать пушки. Оба надели мундиры и теплые шинели. Увидев нового ординарца Акннфия Кононова, адъютанты переглянулись между собой. Ординарцы вытянулись и гаркнули:

– Здравия желаю, ваше благородия!

Борщов пригляделся к Акинфию:

– Как вас величать? Вы – новенький?!

– Я-с из Санкт-Петербургского драгунского полка…, – начал Кононов. Договорить он не успел, в коридор вышел с шумом сам генерал-аншеф. Одетый в лёгкую, летне-осеннюю, не по сезону, шинель, он держал в руках хлыст для лошади. Непокрытая седая голова в кудрях окаймляли лоб с двумя глубокими морщинами. Александр Васильевич увидел своих адъютантов:

– Готовы-с? Сейчас же едем, надо понять, чем встречать турецкий десант. Наш прекрасный Курис Иван Онуфриевич вовремя прискакал из Херсона. Греческие корни помогли, а вернее – знание языка, именно он вчера допросил греческого перебежчика, сообщившего нам о сегодняшней атаке басурман в пять тысяч штыков.

– А во сколько они в итоге нападут? – спросил Аким Хастатов.

– В три часа, если не врут. Поехали!

Адъютанты двинулись к выходу, но увидев мнущихся в замешательстве ординарцев, Александр Васильевич обратился к новичку:

– Ты какого полка? – спросил Суворов?

– Драгунского, Шепелева, – отвечал Кононов.

– Я этого не знаю, – сказал Суворов. – Как полк назывался?

– Санкт-Петербургским, ваше сиятельство.

– А, знаю, знаю, славный полк! Я тебе расскажу, почему он – славный, ты еще не служил тогда

И Суворов хотел явно что-то рассказать, он начал:

– Я однажды, батенька, в Санкт-Петербург прибыл, и царица даровала мне шубу, чтобы я не ходил налегке. Я надел ее на плечи и пошел в ваш драгунский полк…

В это самое время дверь входная заскрипела, с улицы внутрь дома зашел Тунцельман и фон Рек, впустив местного кота. Раскрасневшиеся и явно с мороза, они быстро подошли к генералу-аншефу, прервав его рассказ:

– Здравия желаю, ваше сиятельство. Генерал-майор – Иван фон Рек..

– И комендант крепости, Егор Тунцельман, в вашем полном распоряжение-с!

Суворов хотел поприветствовать своих подчиненных, но кот отчаянно и голодно мяукнул, побежал мимо зеркала к подоконнику и вскочил на него. Александр Васильевич отвлекся, прослеживая взглядом за котом, и вдруг, увидев зеркало в раме в углу, страшно побледнел. Из его комнаты в этот самый момент вышел камердинер Прошка:

– Лександр Васильевич, а чай…?

Увидев лицо Суворова и жест руки, а тот протянул указующий и дрожащий палец, он непроизвольно перекрестился. Все замерли, Борщов и Хастатов переглянулись. Суворов же произнёс в гробовой тишине:

– Что это? Кто это? Почему сие здесь? Для чего мне лицезреть двойника своего? (голос нарастал) Для чего мне второй Суворов, мать твою! Немедленно убрать это безобразие! Исполнять, каналья!

Голос перешёл на фальцет, Прошка затрясся:

– Не доглядел, батюшка, не доглядел…

Он метнулся по коридору мимо Акинфия, бросился занавешивать зеркало. «Как при покойнике», – подумал Кононов. А камердинер, вращая глазами, тихо прошептал ординарцу:

– Её сиятельство не любит зеркала-с… Это я не доглядел-с..

Акинфий Кононов удивился, но виду не подал. Фон Рек придвинулся к Суворову и, махнув рукой на Тунцельмана, сказал:

– Ваше сиятельство, донские казаки языка поймали. Утверждает, что нападение будет часов в восемь-девять утра, но не здесь, а где-то в верстах двенадцати. Вот Егор Андреевич доложил. При нём беглеца пытали, лично подполковник Иван Иваныч Исаев его допрашивал. Нападут в районе Биенок. Задунайская Сечь на службе султана!

– Как бы измены не было среди наших казаков? – вставил Тунцельман.

Краснов сделал шаг вперед и сверкнул глазами. Сам донец, он не стерпел разговоры о казачьей измене, он хотел что-то сказать, но опять вмешался комендант:

– Я случайно узнал, шёл от косы и увидел, как казаки шпиона волокут. Вы когда редуты поедете осматривать, Александр Васильевич? Все ждут-с Вас!

Суворов оставил вопрос коменданта без ответа и обратился к генерал-майору:

– В двенадцати верстах у нас Мариупольский и Павлоградский полки?

Фон Рек думал с минуту:

– Оба… Мы их частично перевели к нам, но не всех. Они только разместились

с моим Орловским полком.

– А в четырнадцати верстах от Кинбурна у Мариинского редута стоит легкий батальон Муромского полка… Или они на Козловский полк нападут? Как думаете, фон Рек?

Суворов смотрел внимательно на генерал-майора. Тот повторил:

– Шпион сказал, что нападение будет с утра, верстах в двенадцати от Кинбурна. Нападут бывшие запорожцы из Задунайской Сечи… Приплывут на своих галерах, голодранцы!

– Ах, вот в чем дело!

Тунцельман сделал шаг вперед, он знал, что Суворов доверяет и Войску Донскому и недавно созданному Войску Верных запорожцев из числа тех, кто, потеряв свою сечь, решил служить русской императрице, но как поведут себя казаки со такими же как они, только из других паланок, никто не знал. Бывший курень в Олешках под Херсоном давно разграбили и ликвидировали. Крепкая казачья обида за отобранные земли Русской империей долго бродила среди бывшей Запорожской Сечи. Казаки с Дона им явно сочувствовали, и Суворов об этом отлично знал. Иван Краснов пабагровел, шагнул вперёд и сказал от волнения на родном, малороссийском:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов