Полная версия:

Очень синий, очень шумный

Константин Наумов

Очень синий, очень шумный

© Константин Наумов, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *Моей семье

Острова

Одно место из многих – поворот, где старая военная дорога уходит вверх от Пянджа. С афганской стороны – битый камень, узкая тропка вверх-вниз. С нашей – тропинка от дороги, свечки тополей, ржавая колючая проволока – минное поле последней войны. На знаке – человек с оторванной ногой, надпись «осторожно – пехотные мины». Человек скопирован со знака «пешеходный переход». Оторванная нога летит мимо, а он упрямо шагает вперед – одноногий стойкий оловянный солдатик.

Если лечь на мелкие камушки рядом с тропой, виден обрыв, блестит Пяндж внизу, пахнут полынь и душица. Памир упирается в небо белыми шапками. Нужно закрыть глаза, и через тебя потечет время. Или – время остановится, и ты потечешь сквозь него, это, понятно, – без разницы. Сквозь закрытые веки – красный свет, цвет твоей и моей крови.

Когда откроешь глаза, будет пахнуть чуть по-другому, иначе блеснет река, лицо твоего водителя окажется незнакомым, и он будет старше. Это другой мир – вот и все, не в первый и не в последний раз, правильно?

Еще можно вернуться – когда ты только открыл глаза. Закрой их снова, дыши. «Ткань тонка, иголка остра – время вернуться», – повторяй эти глупые стишки, крути их в голове по кругу, следи за светом, за запахами, за ощущением – вовремя открой глаза и ты окажешься там, где был. Может быть. Может быть.

Нет – тогда живи новый мир, открывай, замечай разницу. Вода здесь вкуснее, кошки – злее. Смешной зверь выдра – пугливее.

Следи за запахами, следи за ощущениями. Хочешь развлечься – думай о том, как узнать самый первый мир, тот, из которого ты родом. Или прикидывай – сколько их было, какие они были. А первый – его тебе все равно не найти. Я, например, понял про миры ощутимо позднее, чем начал шагать между ними. Как угадать, даже если случайно попадешь туда? По запаху? По звуку?

Ребенку легко сделать шаг из мира в мир – и потеряться навсегда. Вот, например, – я очень помню – был тот день, когда все не так с утра. Речка – дура, бабочка – кретинка. Родители смотрят чужими взглядами, комната выглядит странно, непривычно. У книжек в шкафу – чужие переплеты, в узкое пространство за кроватью можно вдруг просунуть руку, а сосед – полный балбес – оказывается не так уж плох. Стоишь на воротах, не понимая, в чем смысл игры (тебя потому и поставили на ворота), и вдруг – простое, очевидное – да просто я проснулся сегодня не туда. Чужой, новый мир – весь твой, чтобы узнать, отличить, запомнить.

Сколько их было? С желтым, желтоватым, красноватым солнцем? С огуречным запахом у травы и с травяным – у огурца? Очень осторожно я пробовал LSD, потому что описание было похоже – оказалось – не то, шагать между мирами – совсем другое. Наркотик ничего не меняет, кроме твоего собственного восприятия – предельно глупый способ увидеть что-то новое. Нужно иначе.

Иногда ты хочешь сделать шаг. Иногда все происходит само собой. Ты живешь мир за миром, жизнь за жизнью. С доброй мамой, злой мамой, чужой мамой. С верным другом, скучным другом, мертвым другом. Шагаешь из вселенной во вселенную, а люди вокруг говорят: прошло столько лет, смотри-ка, ты совсем не изменился. Ты приносишь новый снимок в новый паспорт – и чиновник долго сравнивает их. Недовольно сопя, ищет разницу, которой нет.

Жизнь течет вокруг тебя, пока ты лежишь на мелкой щебенке, где-то у горной дороги на высоком Памире. Открой глаза, открой мир вокруг себя. Через тебя течет время, ты – все тот же. Бесконечная череда вселенных, чтобы прожить свою долгую-долгую жизнь. Но среди множества обитаемых миров есть одна вещь, что не дает мне покоя, вопрос без ответа и без возможности ответа. Вот он: когда я открываю глаза в новом мире, кто занимает моем место в предыдущем? Кто, неотличимый от меня, живет там, пока я – живу здесь?

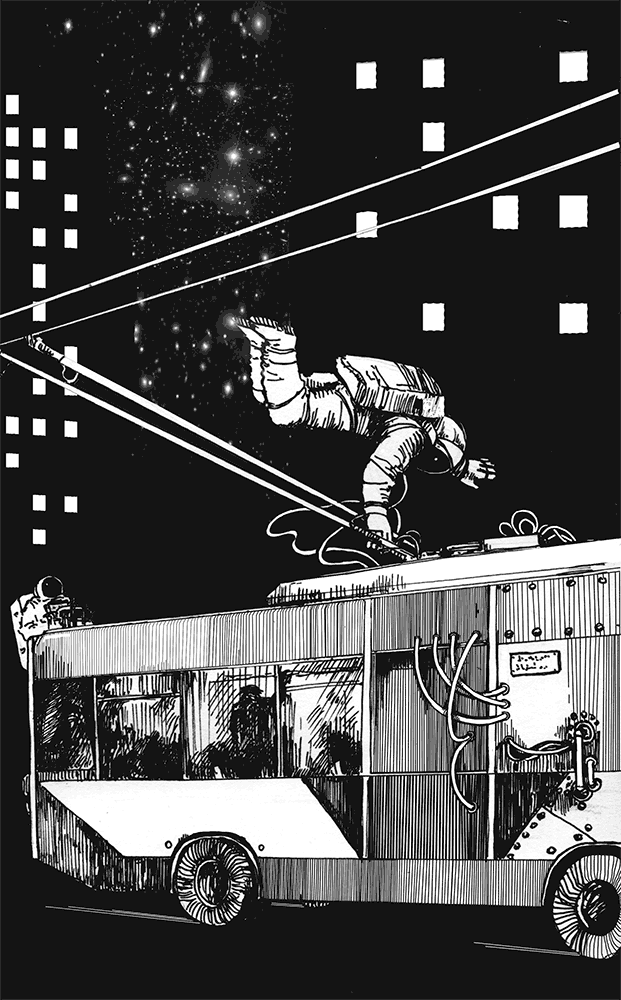

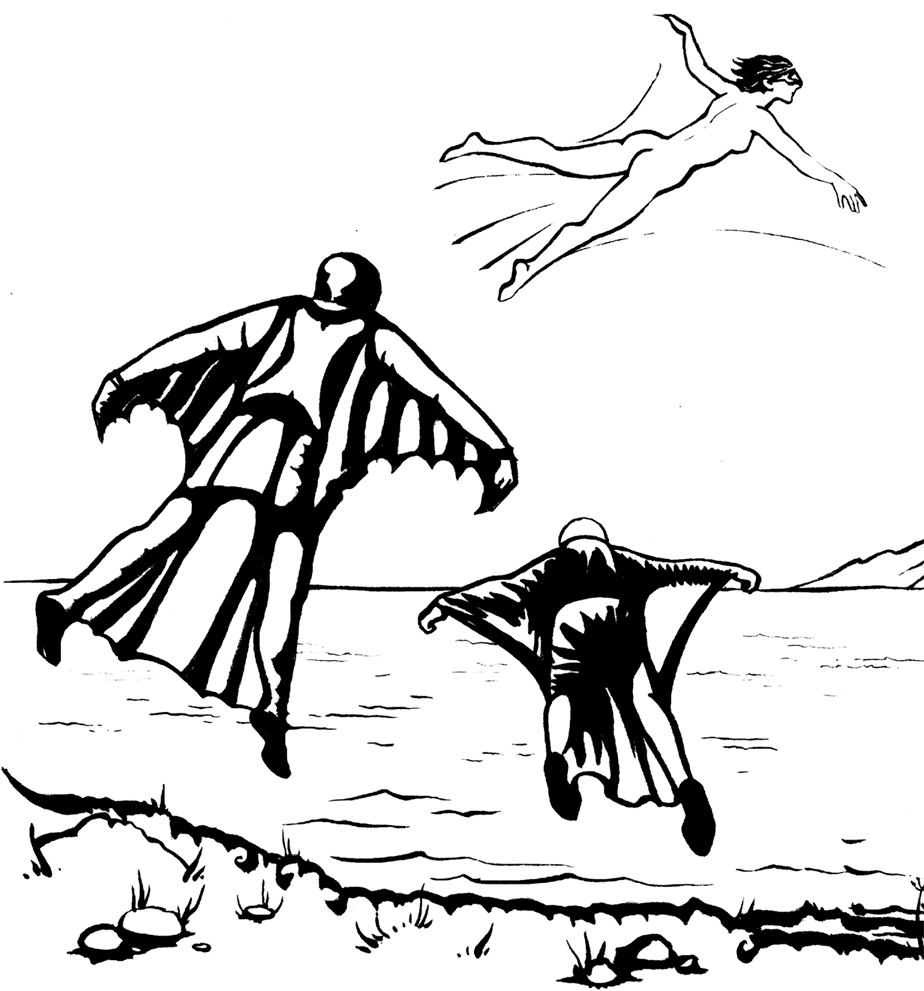

Крылья

…одна огромная комната: старинная ванна почти в середине, длинная галерея – узкая лестница ведет в патио: на дне пересохшего бассейна – тонкие скелетики летучих мышей.

…деревянные, старые и опытные; они стонут непрерывно: первый аккорд, когда касаешься ногой – это звучат поверхностные слои древесины, крошки и грязь в трещинах. Наступаешь – и начинает петь, прогибаясь, сама доска – звук трения о соседей, звук собственных трещин, тоскливый скрипт гвоздя в ржавой дыре. На долю секунды стихает, и настоящий стон – когда ступенька теряет нагрузку – громкий, надрывный.

…креольском кафе – лестница выходит прямо в зал – принимают только наличные, конечно: липкие пластиковые банкноты из автомата на углу. На его железной клавиатуре вдавленные арабские цифры и латинские буквы – под коркой перманентных маркеров разных цветов. Поколения аборигенов наносили их слой за слоем – трудно поверить, как много письменных систем используют собственную цифровую нотацию. Автомат берет карточки, но охотнее выдает кэш прямо со счета – оставляя каждый день новую подпись в деталях платежа, каждый раз удивляя заново его швейцарский налоговый компьютер.

…настоящий кофе и настоящие яйца, залитые силиконом вместе с куриным пометом – чтобы не было сомнений в происхождении. Силикон сползает, как кожа, обнажая блестящую поверхность (кальций? пластик?), хозяйка бьет яйцо о край древней сковородки. Сковородка кривая, под дальнюю сторону что-то подложено, чтобы драгоценный натуральный белок не сбежал в прогоревшую дыру. Вода для яичницы продается в отеле на пляже – длинные бутылки, герб островов Фиджи на этикетке: сомнительно натуральная, но – лучшее, что здесь есть. Все чашки разные – в паутине трещин, так что кофе – сколько кому повезет. Настоящая глюкоза только в одном виде – большой французский флакон с жидкостью для его старого корректирующего импланта. Одна из первых гражданских моделей – на чистом сахаре (военный предок, по слухам, создавал дикие проблемы сержантам, питаясь только этанолом). Это самые натуральные завтраки в его жизни – по всем канонам, принятым у пилотов. Только настоящий белок – крылья вытянут все из тела, глупо остаться без сил над холмами или над морем. Завтрак, рюкзаки со снаряжением, и – по улочкам, которые мостили еще инки – вверх, вверх, вверх. Старинная канатная дорога: двери вагончика на пластиковых хомутиках, ненадежная магнитная защелка, ржавое железное колесо, трос – давно из фторопласта, в ошметках армейской UV изоляции. Его стальной предшественник наверняка сказочно обогатил хозяина, сдавшего его на металлолом.

Здесь на вершине – бриз с моря. Крылья выпадают из рюкзаков мокрыми комками, мертвые, отвратительно серые – первые мгновения, пока не почувствуют солнце. Обнажение – и режущий ветер, холод в паху – поскорее, поскорее, они натягивают комбинезоны на голое тело. Ловят взгляды друг друга – это холод и маленький праздник общей наготы. Ритуал нанесения сверхстойких кремов – взаимные нежные поглаживания по лицу, шее и открытым запястьям. Его UV протектор – темно-синий, очень мальчиковый – удобно контролировать толщину слоя. Три пары крыльев уже ожили, в слоях пленки пульсируют вены. У него – черные, анимированный голографический рисунок: классика – Гигер, оригинальная лицензионная репродукция прошлого века – почти треть стоимости всего комплекта. Вторая пара переливается радугой в такт татуировкам пилота, а крылья Греты – модный в сезоне мимик. На старте они белые, в воздухе компьютер сделает их видимыми только под определенным углом – для любовников хозяйки – и станет непрерывно пересчитывать этот угол по данным GPS. Огромные белые крылья – так увидят пилота другие двое, для случайного зрителя она будет только обнаженной девушкой в небе. Девушкой в нанопорной маске, прозрачный комбез имитирует ее плоть там, где к промежности прилегает система рециркуляции: чтобы дать почти треть нужной воды крыльям и пилоту. В каждом досужем разговоре о полетах: «двенадцать часов в воздухе? а как вы ходите в туалет?»

Приходит порыв, они взлетают синхронно, в ровный поток, первые взмахи – самые важные. Крылья должны настроиться и согреться, пилот – почувствовать воздух. Сегодня странный ветер: плотный, но не дающий ощущения опоры, он не любит такой, нужно выбираться выше. Холмы и море внизу – маска медленно вплетает в пейзаж перед его глазами голографические нити восходящих потоков и ветров – эти данные они получают от доплеровских спутников арабской сети, ретранслятор прикручен скобой к старой трубе внизу, на крыше отеля, там, где белые точки, – хозяйка сушит их простыни.

…место немодное, эти трое – вот и все пилоты, кто летает на побережье. Восходящий поток пахнет пылью – это от выгоревших холмов, от развалин храма чуть выше, поток пахнет морем – это от моря. Он дает подхватить себя – хороший пилот крыльями не машет. Набирает высоту и вертит головой, высматривая подъем. Новый поток (судя по запаху – от сомовьих ферм вдоль реки) мягко несет его вверх, один пилот чуть выше и еще один – чуть ниже. В высоких горах – он смотрит туда, медленно поворачивая голову в такт закручивающемуся термику, в высоких горах быстро развивается облачность, к вечеру будет гроза. Маска, чувствуя направление его взгляда, алыми нитями голограммы рисует поверх облака карикатурную тучу, которой оно станет через несколько часов. Нестрашно, крылья все равно понесут на юг – дальше и дальше в горы. Поток хороший – минуты через три его можно будет бросить и идти к хребту слева. Краем глаза он следит за остальными: ему нравится двигаться в такт. Эротическое напряжение не оставит его весь день, весь полет, давая, может быть, больше, чем нежный секс в ночь длиной, когда то один, то другой уплывает в сон, чтобы вернуться через долгие минуты. Ему ничего не снится этими ночами.

Три пилота синхронно, как в балете, – на юг, к скудным шапкам летних глетчеров, к голым скалам и мертвым водопадам. Когда день переломится, они подхватят от солнца ветер, вернутся к побережью; новый поток понесет их обратно, над зеленью, сквозь запахи моря и суши – к маленькой посадочной площадке голландского отеля. Он думает об этом, слезы режут ему глаза под маской, крылья сбиваются на мгновение. Над холмами, над морем – ветер несет пилотов на юг.

Одна подушка на двоих

Некий философ неожиданно приглашен прочесть лекцию в Мюнхене. Он удивлен. Человек уже не молодой, двадцать лет заведует самой незаметной кафедрой университета Осаки. Поляк по национальности, он получил степень в Штатах и много лет тянул лямку непопулярной темы философии марксизма в холодной Северной Дакоте, пока падкие на экзотику японцы не предложили ему кафедру, принятую тут же и с восторгом.

Он приезжает в Мюнхен – покинув Японию первый раз за семь с половиной лет (чего сам он, конечно, не помнит: предыдущая поездка на похороны двоюродного брата в Остин была очень скучна). Лекцию переносят со среды на четверг, философ узнает об этом, явившись в тесном для него костюме в пустой и гулкий лекционный зал. Неприятно удивленный, он отказывается от услуг ассистентки кафедры – она хотела бы сопровождать его по городу – и заходит в кафе на углу.

Философ прекрасно знает немецкий, хотя несравненно больше читает и пишет на этом языке, чем говорит. Он ведет, тем не менее, спецкурс по теории исторического процесса исключительно по-немецки, имея по этому поводу сложные переговоры с университетом перед началом каждого года. Сухой и академический, его немецкий немедленно отказывает в шумном и людном месте, философ с трудом понимает людей вокруг, а оглядываясь, видит, что попал скорее в пивной бар – везде блестят высокие кружки и запотевшие стаканы. Он просит чаю, красивый худой официант в черном, похожий лицом на молодого верблюда, говорит быстро и жестикулирует, как будто играет сложную пьесу на клавесине. Чаю в этом кафе не подают, но, почти пританцовывая, официант приносит заказ, это – его, официанта, любимый сорт домашнего чая. Стесненный костюмом, философ чувствует себя очень глупо, видя на подносе крошечный чайник и кофейную – чайных здесь нет – чашку. Как только философ делает первый глоток, отвратительно пахнущий имбирем и корицей, он вдруг понимает, что испытывает сильное физическое влечение к официанту. Смущенный и растерянный, он пьет и смотрит, как официант, заложив узкую наманикюренную руку за спину, слушает молодую даму с ребенком, медленно покачивая головой в ответ: красиво наклоняя ее влево, потом вправо. С ужасом философ думает, что если и на самом деле является геем – ему придется строить свою жизнь с самого начала совершенно. Он вспоминает жену-японку, взрослого сына, свою кафедру и студентов, резко встает, оставляет мелочь на столе и поспешно идет в выходу.

Ночью в его номер последовательно стучат (и он открывает каждый раз): два корейца с грязными рюкзаками и какими-то веревками, через час – пьяные девицы, роняющие пивную пену с горлышек бутылок и говорящие с сильным австралийским акцентом, как только он засыпает – солидный господин, которого сопровождает носильщик. У последнего есть мастер-ключ, так что философ сталкивается с этими двумя уже в гостиной. Выпроводив их, он добирается до кровати, почти засыпает, но отвратительно-внезапно звонит телефон – портье хотел бы извиниться за неудобство и предложить одну ночь бесплатно за счет отеля. Философ посылает портье к черту на очень удобном для этого немецком языке, хотя с ним говорят по-английски.

Утром, совершенно разбитый, он открывает лекцию с трехминутным опозданием. Стараясь не смотреть на молодых людей в зале, он долго перебирает бумаги, а подняв глаза, упирается взглядом в молодого человека в первом ряду, который глядит в ответ с нескрываемым скепсисом. Понимая, что студент специально сел в первый ряд, чтобы спорить и задавать вопросы, философ чувствует, как пуста в этот момент его голова, пуста совершенно. У студента из первого ряда большая родинка в уголке брови, из нее растут волосы. Глядя на родинку, философ думает о том, какая это бровь – левая или правая. Если бы это была моя родинка, рассуждает он, какая бы это была сторона, какая рука? Оставив бумаги, в молчании вежливой аудитории, философ долго рассматривает свои руки, спускается с кафедры и выходит на улицу, а через квартал видит человека на странном, как бы двухэтажном велосипеде. В отель философа привозит полиция.

Следующим утром его провожают к завтраку, в большом зале холодно, и он, с трудом подбирая слова на ставшем чужим и ломаным немецком, просится в тепло. Не до конца его понимая, управляющий отеля сам отвозит его в аэропорт, и через три часа философ уже летит в Манилу. На Филиппинах, причиняя своей беспомощностью множество проблем всем, кто встречается ему на пути, он довольно быстро теряет багаж, деньги и документы. Цепочка случайных событий приводит его на один из самых незаметных из тысяч филиппинских островов. Немец по имени Отто – хозяин дайв-центра, берет его на работу: философ, хоть и совершенно забыл об этом, в Японии занимался дайвингом – с подачи жены – и весьма серьезно.

Работается и живется ему легко, Отто не платит денег, но покупает все необходимое. Философ живет в каморке, сквозь пол которой видна вода лагуны, и ныряет в неизменно драном гидрокостюме: ему отдают снаряжение, которое нельзя больше сдать в аренду. Обедает философ всегда в кафе напротив дайв-центра, за что Отто платит помесячно небольшую сумму. Хозяин кафе – улыбчивый трансвестит-метис – однажды пробирается в каморку философа ночью. Каким-то образом это становится известно всей деревне, но случилась что-то или нет, не знает, кажется, никто и в первую очередь – философ. Он не знает также, что жена ищет его с первого дня, ищет, занимаясь этим как работой – аккуратно, по восемь часов в день, стараясь начать и прекратить поиски точно в одно и то же время, так как очень боится сойти с ума. Ищет одна, тогда как их сын совершенно уверен – отца нет уже в живых. После нескольких совершенно бесплодных лет поисков (дважды за это время она была на Филиппинах, но оба раза – не там), жена философа едет в родную деревню на Хонсю, чтобы заказать службу по усопшему в буддистском храме. По окончанию службы, внезапно для себя, она совращает немолодого настоятеля, хотя все эти годы в поисках мужа вела совершенно целомудренную жизнь. Ровно в то мгновение, когда голый и потный монах пытается напоить ее водой (у жены философа – истерика), философ просыпается в своей каморке. Он надевает гидрокостюм и маску, неспешно заводит хозяйский скутер и мчится на нем через ночь, прыгая с волны на волну и каким-то чудом сохраняя направление – точно на маленький храм прибрежной деревеньки японского острова Хонсю, когда же кончается топливо, философ спокойно засыпает на руле. Через два дня его вместе со скутером прибивает к острову, где арендует бунгало немолодой рантье, только что переживший бурный разрыв отношений. Заметив тело философа (тот сильно обгорел и обезвожен), рантье бросается в воду, тащит, толкает скутер, с трудом волочит философа в бунгало (старый гидрокостюм ползет и рвется под руками), где успешно пытается напоить соком и мажет ожоги кремом от солнца. Одинаково обессиленные: к одному из них жизнь только начинает возвращаться, второй – на грани сердечного приступа от переутомления, они засыпают на одной подушке. Ни рантье, ни философ никогда не узнают, что уже виделись в Мюнхене – мельком – много лет назад.

Off the beaten track

Отчаяние. Физически ощутимое отчаяние, стучащее пульсом под ногтями, сводящее спазмами живот; сидеть на месте не было сил. Осторожно ступая в полутьме раскаленного барака, Иржик добрался до стены и нашел глазом длинную белую щель. Во дворе ничего не изменилось: песок, пыль, пластиковый мусор, его машина – открыты все двери, капот и багажник, вещи разбросаны вокруг. Пальма у дальней стены – серая. С деревом было что-то не так, но глаз слезился от страшного, почти без теней солнца на улице. Сухая пальма. Мертвая. Отчаяние скрутило кишки с такой силой, что Иржик завыл в голос.

С утра надо было ехать в пригород: огромный скучный район, то, что называется «городская черта» – разросшиеся в бесконечность кварталы застроек, моллов, заправок. Надписи на двух языках, второй – украинский: самое большое сообщество в стране, они живут там годами, не желая учить язык. Иржик работал менеджером-консультантом, то есть продавал встраиваемые холодильные установки. Работа как работа, все время на колесах, все время – в пределах города. Как у всех работа, а Иржик и был – как все. Жизнь не без темных страниц (пьющая мать), и не без светлых: Иржика любили девушки. Он давно перешел границу того, что называется молодостью, но сохранил беззащитный взгляд тинэйджера и юношеское отношение к окружающему: это когда в твоем распоряжении все время мира, и все у тебя впереди. Девушкам нравилось.

Он сломал руку совершенно глупо, так глупо, что даже удачно – на работе, так что страховка покрыла все на свете и даже больше. Шоком для Иржика были слова доктора о том, что рука не будет разгибаться до конца. Никогда. «Как вы хотели, Иржик, – улыбался доктор, – возраст уже не тот». Офис врача пах синтетикой, у медсестры в приемной из уха торчал костяной шип. У инфантильности, кроме бонусов, есть неудобный побочный эффект – Иржик и вправду никогда не задумывался: сколько же ему на самом деле лет. На улицу он вышел совершенно потрясенный. У него (Иржик все щупал руками) было дряблое лицо. Его девушкам (он даже вздрогнул) было больше лет, чем маме его самой первой. У него был возраст и не разгибающийся до конца локтевой сустав. Он баюкал больную руку и чувствовал взгляды прохожих: седеющий, одетый ярко, как мальчишка, человек в беговых кроссовках и кожаном пиджаке. От жалости к себе в глазах закипали злые соленые слезы.

Следующим утром Иржик проснулся с трудом. Одна из его девушек была помешана на психологии и «взгляде со стороны», а сейчас было самое время. Иржик смотрел на себя со стороны сидя на унитазе, пока готовил завтрак, одеваясь, по дороге на парковку. Со стороны Иржику виделся молодящийся немолодой человек. Пускающий газы. Съевший на завтрак пахнущие арахисовым маслом шоколадные шарики в молоке, из упаковки с веселой уткой. Человек с дряблым задом и в узких джинсах. На джипе Wragler – мечте любого подростка. Едущий на скучную работу, которую любой подросток мог бы выполнить.

Иржик стоял в пробке и ненавидел себя. Прямо перед ним, чуть не зацепив его Wrangler Special Edition, проехал велосипедист, Иржик проследил за ним и взглядом уперся в палатку. Палатка стояла на тротуаре, прямо под вывеской Off the beaten track. Отчаянно извиняясь и маша рукой, под гудки всей пробки, Иржик припарковался перед магазином. Ему было лет девять, да, точно девять лет, когда один из приятелей мамы взял его в двухдневный поход: Иржик до сих пор помнил эти два дня по минутам. Форель, которую мамин приятель потрошил, еще живую, и перекладывал травой, два восхода и один закат. Запах тропы и полыни, воду из ручья. Палатку и рубчатую тяжесть фонарика в руке. Как они видели оленя. Хозяин магазина сам стоял за кассой и сам бодро оттуда выскочил, увидев священный огонь кризиса среднего возраста в глазах покупателя. В Off the beaten track было два этажа и маленький подвал. В Off the beaten track было все. Одежда, палатки, обувь, неожиданно для Иржика – отдельный большой отдел с системами очистки воды. Еда: сублимированная, рационами, ящиками – любая. Очки, ножи, горелки, репелленты. Магазин пах металлом, веревками и пряностями. У Иржика тряслись руки, он чувствовал себя, как дома. Ну, не до конца, но он почти попал домой.

Закрепить резервный бак в багажнике обещали за два часа. Иржику не устал, просто страшно хотелось есть. Он вежливо подвинул мексиканцев, выудил из походного ящика пакет с карри, прислонился к джипу и осторожно потянул полоску химического активатора. Пакет зашипел, разогревая содержимое, мексиканцы цепляли тали к огромному баку. Иржик открыл пакет и понюхал. Пахло вкусно. Полез обратно в багажник за ложкой, стоя на коленях нащупал ее – титановую, сверхлегкую и понял, что счастлив.

За три дня дороги счастья не убыло ни на гран. День ушел на то, чтобы выбраться из провинции – четырнадцать часов за рулем: от заката до рассвета. Теперь Иржик ночевал у ручьев Озерного края: осень еще не начиналась, только верхушки кленов чуть тронуло золотым и красным. Он гнал по Великой Тропе – туристическому маршруту через весь североамериканский континент, от океана до океана. Утром пятого дня он видел, как на Великую Тропу вышел медведь. Карты у Иржика не было, не было и навигатора, а телефон он выбросил вечером первого дня. У него было вдоволь еды, и ел он очень много. У него было вдоволь дизеля – и его Wrangler тоже ел очень много и тоже был счастлив. Породистый джип, предки которого были придуманы для самой тяжелой из войн, легко брал подъемы, тянул в гору, два раза пересек речку вброд; Иржик каждый раз пользовался лебедкой, без особой надобности – для надежности. Дни шли за днями, Иржик и джип все гнали вперед, не торопясь, но верно, как на марафоне. Озерный край постепенно кончился, кончились леса и речка – дорога из бетонной стала асфальтовой, пустой и жаркой. Машины попадались реже и реже, и это было хорошо. На очередной заправке хозяин говорил по-испански, и взял только наличные. Древний заправочный автомат: полоска малярной ленты с надписью маркером по-испански поверх «DANGER, emergency shut off outside»: «Por favor…» и дальше непонятно.

Иржик попробовал все варианты рациона, дважды видел на стоянках гремучих змей. У него было еще много дизеля, но кончилась вода: он принимал душ каждый день – из нагреваемого солнцем двадцатилитрового бака на крыше. К обеду, увидев пятно зелени, он съехал с дороги и погнал напрямую. Земля под кустами была сухая, в трещинах; Иржик нашел взглядом следующее пятно. Вода нашлась на закате: узкая струйка в середине широкой полосы грязи; Иржику было все равно – у него есть фильтры. Утром он понял, что не сможет вернуться к дороге: на плотной почве джип почти не оставил следов. Ориентируясь по солнцу – на юг и немного на запад, чтобы попасть к океану, но чтобы не очень скоро, он провел за рулем весь длинный световой день, объезжая заросли, перебираясь через засохшие ручьи. Засыпая в пахнущей синтетикой палатке – после отличного ужина и душа из согретой солнцем воды, Иржик улыбался.

Следующим утром солнце взошло на западе. Иржик помнил, как ставил палатку и машину: заходящее солнце светило прямо в палаточную дверь. Теперь туда светило солнце восходящее. Оно было красное – из-за пыли в воздухе. Тончайшая пыль покрывала все в палатке: спальник, все вещи, все. Такой же пылью был покрыт джип, палатка снаружи и кусты вокруг. Пыль резко ограничивала линию видимости: кусты, сухая земля и дальше – бурое ничего. Гоня прочь бредовую мысль о том, что он на Марсе, Иржик собрался, развернул машину и погнал в прежнем направлении – на юг и немного на запад. Или в обратном направлении – если верить вчерашнему солнцу.